从“子曰”说开去

——俄汉学家有关《郭店竹简·缁衣》的思想体系解构

2023-12-14王祎杉

王 祎 杉

(黑龙江大学 俄罗斯语言文学与文化研究中心,黑龙江 哈尔滨 150080)

《郭店竹简·缁衣》①《郭店竹简·缁衣》,出自荆门博物馆《郭店楚墓竹简》(文物出版社,2002 年)。该篇为1993 年于湖北省荆门市郭店村出土的一批以地名命名的竹简文献之一。经过学界考证,隶属于儒家学派,是研究中国先秦哲学的重要依托文本,极富学术研究价值。以其类《论语》式整齐划一的“子曰”句型、同名版本在《诗经》《礼记》《上博简》等多部传世篇目遍地开花的特性,在《郭店竹简》所有简文中极为耀眼夺目,且在学术界热度不减。俄罗斯科学院远东研究所的著名汉学家卢基扬诺夫院士(Лукьянов А.Е.以下简称为卢氏)深耕中国传统儒道文化一生,携其学生布拉日金娜(Блажкина А.Ю.以下简称为布氏),近10 年来将目光转向郭店竹简系列简文,在《郭店竹简·缁衣》这篇重点简文处着墨深刻,从“子曰”说开去,铺开一个规模宏大、结构清晰的思想体系。

一、子思的《中庸》视域:“子曰”之“子”的范畴

《郭店竹简·缁衣》除第一句以“子言之曰”开篇以外,其余各个片段均整齐划一,以“子曰”句型作为开头。自竹简发掘以来,海内外学者早已敏锐地捕捉到这一点并展开深入探讨。率先为学界研读郭店竹简提供蓝本的李零先生基于古往今来的研究成果认为,“子曰”之“子”确定指的是“孔子”,《缁衣》内容相较于传世已久且加入其弟子言论的《论语》内容更加纯粹,是孔子本人思想的集合[1]。中国人民大学国学院的梁涛教授也在将《郭店竹简·缁衣》同《礼记》中《表记》和《坊记》两篇文章的诸多观点进行对比后,部分赞同了“子曰”之“子”为“孔子”之说,并提出了“疑古思潮”背景下称谓形式与思想内容脱节的可能性[2]。综上,国内学界将该处问题的研究导引向了“子曰”之“子”的主体究竟为何人的纷争漩涡,进而深入到主体的确定对学派及思想的解读是促进抑或是新增疑点等复杂化衍生问题之中。

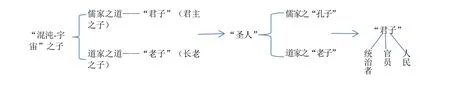

卢氏在其研究中不自觉地帮助国内学者跳出了这一漩涡,他在认同普遍观点“子曰”之“子”为“孔子”的基础上,结合简文最可能的作者子思在其代表作《中庸》中对“子”的解读,站在宇宙生成的高度将“子曰”之“子”的主体范围扩大:一方面,在“可见之人”层面努力实现追本溯源,从“形而上”的新视角再观“子曰”之“子”;另一方面,在“形而下”的层面努力找寻新的主体,实现由已确定主体孔子为统领的“君子”群体的普世化。其发展过程可以正向概括为:“混沌-宇宙”之“子”——“圣人”——“君子”三个阶段,具体如图1 所示。

图1 “子曰”之“子”发展的三阶段

卢氏认为,我们通常所争议的《郭店竹简·缁衣》中的“子曰”之“子”是否为“孔子”仅仅作为理解“子”的过渡环节的一个分支出现。从宇宙生成论角度看,“子”起到了等同于世界本源“道”的作用,可以理解为是西哲本体论的一种表现形式。它被描摹成一个位居“混沌-宇宙”中心、兼具深度遗传性质的无名胚胎。这个胚胎集中了来自宇宙的阴阳双向的力量,拥有同“脉冲星”一样的周期性脉动发展能力。由此,“道”的本体在“子”的概念里迈出了向“形而下”发展的第一步。之后,为了进一步充实这个无名胚胎,卢氏将“儒家之道”和“道家之道”依次放置进入“子”的内核之中:当“儒家之道”掌控“子”时,这个胚胎便收获了儒学放置于此的“君子(君主之子)”(俄译:цзюньцзы(сына правителя))之称,在他的带领下走上创世之路,其目标是通过中介环节“小康”实现理想“大同”世界。“君子(君之子)”作为儒学的原始形象主体,需要通过上百年的发展才能成为儒学思想体系中的“圣人”。当“道家之道”掌控“子”时,这个胚胎内部会被道家放置入一个孩童,并赋予“老子(长老之子)”(俄译:лаоцзы(сына старика))的名称,由此走上了新生(再生)之路,其目标是通过中介环节“无为”来实现理想“自然”社会[3]33-34。两者对比来看,“君子”与“老子”的不同之处在于:“君子”作为“君主的后代”,其通往“圣人”的创世的权威是在被置于“子”的位置之前就被来自“神授”的“君权”权威化,其进化成为“圣人”的道路虽然漫长但却是方向明确、从一而终的;“老子”作为“长老孕育的产物”,带有初始化色彩及婴儿特性,正因如此,其并没有天赋的权威性。它成为“圣人”道路之所以漫长正是因为它是一个不断“反辅”、辩证前进的修炼过程:“老子”自“子”中来,又反辅回和“子”同源的“太一”(великое единение вещей)之中去,并不断循环往复。

我们发现,无论是“儒家之君子”还是“道家之老子”,卢氏将“子曰”之子追溯回“混沌-宇宙”体系的过程,无一例外将其发展至“圣人”阶段。那么,卢氏眼中的“圣人”(совершеннмудрый человек)究竟为何?

这里,我们再次回归《郭店竹简·缁衣》文本,先引出他从儒家视角定义的另一个概念“君子(Благородный муж)”,从这一“子曰”之“子”的终点环节向前实现倒推。卢氏认为,《郭店竹简·缁衣》中按照等级排列着三个主体——统治者、官员和人民,不同社会身份主体内部又以道德水平划分出优劣高下等不同类别。“道”作为掌控上述人群的总指南,来自形而上的“天地”层面,而在天下的范围内“道”并不能作为个体单独存在,于是只能通过人格化的方式选择附体于该范围内的某个载体之中。卢氏认为,在载体的选择过程中,需要排除以其数量极少而逾越了“道”范畴的“智者”(умные и мудрые),同时也要过滤掉良莠不齐的“芸芸众生”(невежи и бездарности)。最终选择的“君子”是能够将在上之天命与人性相结合,注重个人品德与教化,恒居中庸独立不移的人。“君子”作为宇宙之“子”走下神坛的最后一步,其选择范畴是不拘一格的,以上三个阶层符合条件者均可能被委以重任。这里可以等值对应的便是当下层面(настоящем)作为理想和标杆的“圣人”。在卢氏的思想体系中,“圣人”以时间概念为界定,“当下层面”的“圣人”是唯一一种非现实的存在,仅来自人们意识中的潜在。剩余两类则一是诸如“孔子”与“老子”已经以人格化形态深入人心的“过去”(прошлом),二是对当代潜在的“君子”加以神化,为“未来”(будущем)提供加冕与表彰的“头衔”准备。

由此,我们可以看到,在“子曰”之“子”发展至“圣人”阶段,传统观点所认为的“子曰”之“子”为孔子这一分支才被杂糅进入了这一思想体系,但“圣人”阶段尚未走入社会和人民之中,还不是“子”之终点。其最终归宿是将“道”寄托于在统治者、官员和人民中能胜任“传道”的“君子”群体之中,“子曰”之“子”得以具象化了。

通过上述对“子曰”之“子”的剖析,卢氏总结认为:西哲“本体论”对于“子”的范畴之解读固然受用,但归于本土理论“中庸”才是最佳出路。“子”位于“天”“地”之“中”,以上述两者为宇宙之父母。由于它恒居其中的特性,它只会以天下“和”的符号化身并宣扬善恶的真理,其载体“儒家之君子”和“道家之老子”都是后世所敬仰的哲学家原型。哲学家的自我思考、不断辩证否定正是“中庸”能量脉动的工作关键。所以在已经被创立的所有学说里面,所有物理(身体)、心理和思想上的结构层面的构建都聚焦于“中庸”,并且以“生—死,生—再生,往—返轮回”形式表现出来,实现辩证且螺旋式的发展。由此可见,关于“中庸”的学说,是中国哲学中不可回避的固有话题。在任何领域内,中庸作为系统形成的核心,或者直接以系统中心思想及关键词呈现,或者间接在内容中流露,或者体现于哲学体系的构建之中。

所以我们可以认为,《郭店竹简·缁衣》的“子曰”之“子”的分析借助《中庸》不仅因为其作者子思是竹简的传世作者,更因为《中庸》学说的普适性。同为被编纂进入《礼记》的篇目,《中庸》是理论层面的指导性的原则,《缁衣》是理论指导下的应用,就关联方式来讲算是一种理论间接出现于哲学体系的构建之中的典例。这也为《中庸》能够从《礼记》中脱颖而出,单独成篇和《论语》《孟子》等著作一同被归入“四书”提供了新的合理解释。

二、《诗经·缁衣》式发展:“子曰”之“言”的哲学定位

成书于春秋中叶的《诗经》因其囊括了《诗经·缁衣》这一篇目,自然而然引起了包括卢氏在内的诸多学者的注意。但由于《诗经·缁衣》与《郭店竹简·缁衣》两篇在文体内容等方面相差较大,现有学术研究(例如清华大学历史系教授廖名春的《郭店楚简与〈诗经〉》)多规避两篇语句的正面对比,而转以将层次深厚的《郭店竹简·缁衣》作为对象文本,剖析其各章引用的《诗经》原句及其思想内涵。卢氏再次试图跳出对“引文”的分析式研究,提升《诗经·缁衣》的学术研究价值以对等《郭店竹简·缁衣》,跳出中国哲学的分级学科范畴,站在大哲学视域,给予了这些“子曰”之言以源自反思、贯穿美学、归于历史的哲学定位。

首先,卢氏认为《郭店竹简·缁衣》的“子曰”之言源自并升华于同名诗歌《诗经·郑风·缁衣》,是跨越时空在其内部实现的一种自我反思。这里,我们可以从卢氏对于《郭店竹简·缁衣》的标题解析可见一斑。他认为,该标题由以下“分—总形式”的含义:其一,“缁衣”是朝内的官僚卿大夫的官服,是个人身份地位的象征;其二,“缁”即“黑色”,所谓“天地玄黄,宇宙洪荒”正是解释了黑色是“天”之颜色,象征着自然和社会宇宙的最高力量;其三,黑色也是记载于竹帛和丝绸上文字的墨迹颜色,它象征着一种方圆之规,体现“缁衣”者的教化作用;最后,综上三点象征,标题旨在提挈下文的全部“子曰”之言,“缁衣”即一种极富权威、站在自然与社会双重制高点,向下弘扬“道”与“德”的中心力量。结合上述解读,回观《诗经·郑风·缁衣》全篇,我们不难得出结论:《诗经》中同名篇目以其民间歌谣的“国风”性质,其深度只能止步于第一点这一最表层的含义,而《郭店竹简·缁衣》则是在此基础上再作文章,深挖新意。

由此,上述对照使得《诗经》以其原发性特征成为儒家哲学思想的关键基础,《郭店竹简·缁衣》追溯了中国哲学这一起源,并以丰富与发展新内涵的形式致敬《诗经》。卢氏将这一对照进一步解读为“自我反思”之规律。他认为,《缁衣》以其揭示世界哲学发展的一般规律,即“否定之否定”的特性而叩开了大哲学视域之门。当然,按照卢氏的分析按图索骥,还应注意:《郭店竹简·缁衣》所述的“子曰”之言只是哲学所展示出的表面现象,哲学的本质并非自我反思,它不可能在自己的内部完结,那将意味着哲学的死亡与独断。然而不可否认自我反思于哲学之重要,哲学的存在一定离不开自我反思。我们可以得出结论,从自我反思的规律是哲学的必要但不充分条件这点来看,卢氏的推理模式尚有可推敲之处。

其次,卢氏认为《郭店竹简·缁衣》中的子曰之“言”是一种进化式的教化美学。中华古典美学在《诗经》之前的《山海经》①此处《山海经》优先于《诗经》的原因在于叙述实质内容上,而非在成文时间上。一般认为《诗经》成书于春秋中期,《山海经》与当时的阴阳家有关,成书于战国。就已经初露端倪:“招摇之山、西海之上”“有兽焉,其状如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑,佩之为畏。有鸟焉,其状如鸡而三首、六目、六足、三翼,其名曰鵸鵌,食之无卧。”(《山海经·南山经》)。这些山川河流、星际皓月同真真假假的鬼神动物交织在一起,共同构成了自然美与神话美融合的纯美学图景。之后以《诗经·缁衣》中的民间小调式的歌咏作为过渡:“缁衣之宜兮,敝,予又改为兮。适子之馆兮,还,予授子之粲兮。”田园与市井生活中的人文美逐渐浮出水面。最后,发展至《郭店竹简·缁衣》中古典美学被冠之以“道德伦理”,形成了独特的“道德审美主义”,以实现美学的教化功能。取《郭店竹简·缁衣》子曰之“言”的首句“好美如好《缁衣》,恶恶如恶《巷伯》”为例。卢氏认为,这是作为官员的缁衣在“道”和“德”层面的“阴阳”对立统一的化身。子曰之“首言”即以传统儒家的哲学之爱“好美”开始,对比鲜明地阐明了“善”与“恶”的道德价值。该价值由美与丑(恶)的美学范畴对立开来,又统一于身为“缁衣”的官员所持的选贤标准中。卢氏认为,在这一点上,《郭店竹简·缁衣》表达了中国乃至世界范围内更广阔的范式。紧接着给出老子的《道德经》之例作为辅证:《道德经》第二章有言“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已”,该句在揭示了道家的哲学之爱“知美”后,也同样以美和丑的审美范畴开始,发展到“知善”的道德层面,善与不善的类别及其道德内容被引出,最后两者共同建立在“存在—不存在”的遗传的对立统一的基础之上,即“有无相生”。

最后,卢氏指出,中国古代哲学自发源伊始便深谙哲学源自生活、解释世界、服务社会的终极作用。处于“子学时代”的中国上古哲学[4],无论是夏商时期的宗教世界观的“有神论”统治,还是周王朝“天尊”“天命”的“唯物主义无神论”的主导,无一例外都深刻发掘于政治统治、社会安定,自觉或被动地觉醒于人民之中。结合卢氏分析,我们可以认为,截至春秋时期在《诗经》和《郭店竹简》之前,即中国上古哲学以其大众化、通俗化和现实化的表达形式纵深发展的几个世纪里,已经帮助中国在无意识下形成了一种“正统哲学”的范式:即一种哲学思想只有在诗歌等通俗文本的形式下才会被引导到言语的实际含义之中,潜伏在诗的朴素的面具下,以辩证统一的形式出现。在艺术形式上,它以故事的题材呈现;在哲学范畴上,它旨在娓娓道来一个如道家的“无为而治”般看似不可思议却真实存在、理据确凿的事实。

结合卢氏上述三点分析,《郭店竹简·缁衣》的子曰之“言”延续《诗经》的“正统”哲学采用了以下两种方式:其一,是学界已深研良久的《诗经》词句的直接援引,我们称之为“内容继承”。例如:“子曰:上好仁,则下之为仁也争先。故长民者,章志以昭百姓,则百姓致行己以说其上。”《诗》云:“有觉德行,四方顺之。”其二,是将思想的传承伴随以历史人物与事件,我们称之为“格式衍生”。卢氏着重分析了第二种方式。他认为这充分体现了历史主义,即忠于历史并从历史的联系和变化中考察事物的原则与方法:一方面,为道德伦理的教化与弘扬服务的历史人物与时间,可以带有审美化的咏叹性质与浓郁的感情色彩,但绝不可以增添为政治利益服务的“未有情节”;另一方面,介绍历史事件的过程中应尽力还原其原貌,不因个人判断提前删减任何“现存片段”。

《郭店竹简·缁衣》中最后一章的子曰之“言”可谓两者之结合:子曰:“宋人有言曰:‘人而无恒,不可为卜筮也。其古之遗言与?龟筮犹弗知,而况于人。’《诗》云:‘我龟既厌,不我告犹。’”这里的“子曰”之“言”在讲述“恒德”的重要性时,并非简单直入道德伦理,而是采用夹叙夹议的方式,先用第二种方式叙“宋人”之古语故事,中间给出论点,最后用第一种方式借《诗经》原句增添权威。由此,《郭店竹简·缁衣》的子曰之“言”给予那时社会上存有的部分哲学说教家们以致命一击,再次巩固了通俗化哲学的“正统地位”。卢氏认为,这也有力地抨击了与孔子同时代的一些所谓“社会哲学家”(«социального философа» (краснобая)),他们的生硬机械、脱离实际的理论化讲解只能称之为说教,即使其中蕴含着科学的辩证统一思想,也因其夸夸其谈使人在试图深入理解前便产生厌恶情绪,最终无法被接受。

三、《礼记·缁衣》式回眸:从“言”之流变看“子”之异化

基于《礼记·缁衣》与《郭店竹简·缁衣》在内容与形式上的极高相似度,自后者出土以来学界关于两者的对比研究一直热度不减。在《郭店楚墓竹简》及相关《解诂》的基础上,以“中国简帛学”首倡者邢文教授为代表的中国学者从篇章结构和内容布置角度进行分析,认为:“从《郭店竹简·缁衣》来看,今本《礼记·缁衣》在其成书过程中的改编是不成功的。”[5]由此观之,先入为主的地位和相对完整的文献留存并未为《礼记》本带来对应的良好声誉。卢基扬诺夫的学生布拉日金娜敏锐地察觉到这一点,试图站在思想高度尽量保持相对中立的态度进行对比分析并得出有关“君民关系”的五个结论。笔者从布氏的分析与结论中整合出了一条从“言”之流变入手探索君子层面“子”之异化的独特路径。

笔者认为,布氏从《郭店竹简·缁衣》和《礼记·缁衣》对比中抽取出子曰之“言”典型的多处流变以深入探寻“子曰”之“子”的异化过程,这里选取三处,其中“易字”两处,“易句”一处。

首先,来看两处“易字”:

“易字”之一:“美”易作“贤”;“民咸力”易作“民作愿”。

子曰:“好美如《缁衣》,恶恶如《巷伯》,则民咸力而型不顿。《诗》云:‘仪刑文王,万邦作孚。’”(《郭店竹简·缁衣》)

子曰:“好贤如《缁衣》,恶恶如《巷伯》,则爵不渎而民作愿,刑不试而民咸服。《大雅》云:‘仪刑文王,万作国孚。’”(《礼记·缁衣》)

“易字”之二:“恒”易作“禁”。

君子道人以言,而恒人以行。(《郭店竹简·缁衣》)

君子道人以言,而禁人以行。(《礼记·缁衣》)

结合上文所述,“美”的运用分别体现了审美和伦理的完美与充实,《缁衣》泛指包括《诗经·缁衣》的官夫在内的一切美好的人与事物,这让《郭店竹简·缁衣》站在了“恶”的最广泛对立面。而“贤”则是被看作是“美”的具体体现,“美”的范围被具体到了现实国家治理层面:于国家层面“美”被具体化成为“贤”,被封建王朝吸纳来以充分发挥其才智于政务之中,避免社会失序甚至起义暴动。

许慎的《说文解字》曾对该处“易字”置评。他认为,从“美”到“贤”的变化是一种对“好《缁衣》”范围的缩小,在专制主义中央集权的背景下,《缁衣》之“美”受统治者控制而仅余政治内涵。许慎“缩小化”之说相较布氏“具体化”多多少少暗含一些贬义。由此可见,布氏的视角还能够独立不移,尚且中立。

后文“民咸力”“民作愿”与“美”“贤”实现一一对应,引出“子”之异化的第一个特点:统治者与官员层面的“君子”职能与作用由重在教化转变为令行禁止。《郭店竹简·缁衣》中的“民咸力”指“人民在内在德行的修养上自强不息、奋发上进”,这体现了统治者与官员层面的“君子”孜孜不倦地教化百姓,带领百姓效法自身,以完成“君子”群体的扩大,推动整个社会和谐进步。布氏认为,这再次点明了竹简的“教科书”性质,饱含启发教化意义。对应《礼记·缁衣》中的“民作愿”,该句被布氏理解为“民众的盲目跟从”①布氏给出的“民作愿”译文与中国传统译本“百姓谨厚之风油然而生”相差甚远。笔者认为,原因有两种可能:一是布氏的翻译理解有所偏差;二是布氏行文的中立态度并非实现一以贯之。[6]。应当说,该解读方式一语道破了《礼记·缁衣》急功近利的高效统治之真面目:人民来不及更不需要懂得统治者的实义而只需要在行为上听从统治者的指挥。这种只重结果不重过程的治理模式,很难排除人民盲目的可能性。我们可以认为,相比于《郭店竹简》的教科书式循循善诱,《礼记·缁衣》深受法家思想影响,成为一种强制性的法律法规。

“子”这一异化在第二处“易字”中体现更为直接:“恒”作动词用,义为“周遍、遍及”,给人以缓和渐进之感受;而“禁”则直言不讳其简单粗暴。很明显,《礼记·缁衣》中统治者与官员层面的君子是预先警告性质的,旨在警告普通百姓远离过错,设置禁令并对特定行为划定禁忌,此举作用是肉眼可见且可以量化的;《郭店竹简·缁衣》中的“恒人以行”依旧身体力行,渐进式感染民众、贴近民心,相较前者多了几分潜移默化的色彩。

其次,再看一处“易句”:

《郭店竹简·缁衣》:无对应句

《礼记·缁衣》新增语句:

子曰:小人溺于水,君子溺于口,大人溺于民,皆在其所亵也。夫水近于人而溺人,德易狎而难亲也,易以溺人;口费而烦,易出难悔,易以溺人;夫民闭于人,而有鄙心,可敬不可慢,易以溺人。故君子不可以不慎也。

布氏从“亵”字入手释句,“亵”本义为贴身衣物,其与“缁衣”相联系:“亵”这一官服之于“缁衣”之官位就相当于家居服之于百姓般如影随形,而百姓之于身着“缁衣”者就应如“亵”对于官员之重要。这里,我们可以看到人民与统治者的共命运,与荀子的“君舟民水”,即“水则载舟,水则覆舟”的思想不谋而合。对比前文对百姓的忽略与压制,《礼记·缁衣》在原文基础上新增利好“人民”的杜撰,用缓和的语气大谈特谈与百姓关系之重要。这一前后矛盾的出现,缘由为何?

为解决这一问题,布氏首先带领我们转向《礼记·缁衣》中该句引入的新概念“大人”(великий человек),这个称谓并未见于《郭店竹简·缁衣》的文本与思想内核里。“大人”(великий человек)不同于前文基于个人品德与历史使命分类出的“君子”(благородный муж(цзюнь-цзы))和“圣人”(совершенномудрый(шэнь жэнь))。布氏认为,这是根据社会阶层划分,代指“最高统治者即天子”的新称谓,与代指人民的“小人”(низкие люди(сяо жэнь))相对应。“小人”的特性由“大人”来自主定义:“大人”武断地认为,“小人”群体有鄙心(дурно или бульгарно),对君主指令充耳不闻,与君主离心离德,直接归入“非人”(нечеловек)。由此引出了“子”之异化的第二个特点:人民层面的“君子”范围缩小。“大人”依凭自己的社会地位对秩序的重新定义剥夺了最底层人民通过接受教化与自主修养成为“君子”的权利,而永远成为“大人”的附庸。至此,布氏认为,前文所述的前后矛盾迎刃而解,所谓《礼记·缁衣》中“亵”所体现的“君舟民水”深藏着“水(民)为辅,舟(君)为主”的潜台词,是作为“大人”的“天子”将人民全部划归“小人”甚至“非人”,剥夺其成为“君子”权利后的一套表象说辞,不足为信。

反观《郭店竹简·缁衣》,其作者从一而终秉持“人的作用不取决于社会地位,而取决于在社会中自身的价值”的态度。因此,布氏引用汉代刘向《说苑·杂言》中的“天生百物人为贵”再次向《礼记·缁衣》有力回击,肯定每个人体内都存在着学习的潜力,正是通过接受教化人们内心之“性”得以激发,从而推动自我完善的实现。“君子”的大门是为统治者、官员和人民等各个社会阶层无条件敞开的,一方面不仅是个人价值的充分实现,另一方面,“人民”出身的“君子”是“官员”身份“君子”的预备军,以抗衡过度的君主之权。

综上,我们看到布氏以中立态度出发,却在分析过程中逐渐将天平倾向了《郭店竹简·缁衣》一方,即便布氏在其论述的最终结论处写道:从《郭店竹简·缁衣》到《礼记·缁衣》的内容与思想变化不能以好坏论调,这是历史发展时代变迁顺其自然的结果[7]。这一再次回扣开头的中立态度的补充,还是难掩布氏对《郭店竹简·缁衣》的褒扬倾向,这体现了国外汉学者对于专制主义中央集权前中国的纯道德伦理思想的推崇。

四、结语

《郭店竹简·缁衣》自发掘三十多年以来,海内外各方学者在简文文字考据的基础上多层面贡献出了自己的独到见解。卢基扬诺夫与布拉日金娜师生在原有视角上开辟新路,构建了以篇目标志性句型“子曰”为核心的思想体系,为其流派归属和多版本对比的解读提供了新的角度。尽管在分析行文过程中仍有瑕疵,但我们仍旧能够认为,俄罗斯汉学界对《郭店竹简·缁衣》文本的关注虽晚,却以其对“子曰”之“子”研读的深刻性与对“子曰”之言解析的独创性而实现了“后来居上”。