清华简《厚父》六题

2023-12-14马文增

马 文 增

(北京市社会科学院 哲学研究所,北京 100101)

笔者据知网统计,清华简《厚父》于2015 年4 月发布后,自2015 年5 月至2021 年8 月,在学术期刊上发表的相关研究性论文共29 篇。由此观之,学界对《厚父》的研究成果颇为丰富。同时笔者也注意到,在对《厚父》文本的释读、“厚父”的身份、《厚父》的性质等问题的认识上,学界仍存在争议,而且有些问题尚未被触及。以下,笔者就相关问题给出自己的见解。抛砖引玉,请同道指正。

一、释文① 以原整理者所作宽式释文为底本,括号内文字为笔者意见及采纳学界之最新意见(注解见本文第二部分)。[1]

□□□□王监嘉(桀)迹,问(闻)前文人之恭、明德。

王若曰:“厚父!遹(至)闻禹□□□□□□□□□□□川,乃降之民,建夏邦。启惟后,帝亦弗巩(恐)启之经德少,命咎繇下为之卿事,兹(使)感有神,能格(恪)于上,知天之威哉(灾),问民之若否,惟天,乃永保夏邑。在(再)夏之哲王,乃严寅,畏皇天上帝之命,朝夕,肆祀,不盘于康,以(依)庶民,惟政之恭(公);天则弗斁,永保夏邦,其在(再)时(是)。后王之卿,或肆、祀三后,永叙在服。惟如台!”

厚父拜手稽首,曰:“者鲁,天子。古,天降下民,设万邦,作之君、作之师,惟曰其助上帝;乱下民、之慝,王乃竭,失其命。弗用先哲王,孔甲之典刑,颠覆厥德,沉湎于非彝,天乃弗赦,乃坠厥命,亡厥邦。惟时(是)、下民,鸿(黄)帝之子(嗣)感天、之臣,民乃弗(文)——慎厥德,用叙在服。”

王曰:“钦之哉,厚父!惟时,余经念乃!高祖克,宪(显)皇天之政(正),功乃虔;秉厥德,作辟、事三后;肆如(汝)其若龟筮之言,亦勿可专改!兹小(少)人之德,惟如台?”

厚父曰:“呜呼,天子!天命不可废,斯(肆)民心难测。民式克(恪)恭,心敬畏,畏不祥,保教明德,慎肆祀,惟所役(以)之司民启之。民(彼)其亡谅(良),乃弗畏不祥,无显于民;亦惟祸之攸及,惟司(知)民之所取。今民莫不曰余保教明德,亦‘鲜’‘克’以谋(诲)。”

曰:“民心惟本,厥作惟叶。矧(引)其能、丁(正)、良于友,人乃宣淑厥心;若山厥高、若水厥深、如玉之在石、如丹之在朱,乃是、惟人(仁)。”

曰:“天监司民,厥徵(政)如左(佐)之,服于人。民式克、敬德,毋湛于酒!民(彼)曰惟酒用肆祀,亦惟酒用康乐!”

曰:“酒非食,惟神之飨。民(彼)亦惟酒用败威仪,亦惟酒用恒狂。”

二、注解

(一)□□□□王监嘉(桀)迹,问(闻)前文人之恭、明德。

王,商王太甲;监,通“鉴”,借鉴;桀,夏桀,简文隶定为“劼”,整理者认为乃“‘嘉’字省变”①以下凡引整理者之注释皆出自《清华大学藏战国竹简(五)》,不再另出注。[1]111。笔者认为,据正文下半段内容,“劼”应读作“桀”,“桀”为群母月部字,“劼”为溪母质部字,群、溪旁纽双声,月、质旁转,“桀”“劼”可通假;闻,听。简文隶定为“闻”,整理者曰:“闻,与问通。”故读作“问”。笔者认为,应如字读;文人,贤人,此指禹、启、少康、汤等;恭,《说文》:“肃也。”此指遵行天命;明,《说文》:“照也。”据下文“惟所役(以)之司民启之”“今民莫不曰余保教明德,亦‘鲜’‘克’以谋(诲)”句,“恭、明德”意敬天化民之德。

此句为商史官所作之序。关于缺字部分,笔者认为当补为“惟王□祀”。《尚书·太甲(中)》载太甲出桐宫为“太甲三年十二月朔日”,《尚书·咸有一德》曰:“伊尹既复政厥辟,将告归,乃陈戒于德。”笔者认为,伊尹之告归应发生在太甲四年初,故可将“□□□□”补为“惟王四祀”。

(二)王若曰:“厚父!遹(至)闻禹□□□□□□□□□□□川,乃降之民,建夏邦。”

厚父,伊尹,“厚父”为太甲对伊尹之尊称;至,太甲自称,太甲名“至”。简文隶定为“”,整理者注曰:“从虫,戌声,通‘遹’。”笔者认为应读作“至”,“至”为章母质部字,“戌”为心母物部字,章、心邻纽,质、物旁转,“至”“”音近可通;降,赐予,托付,“乃降之民”前省主语“帝”;川,江河;夏邦,夏朝。

“遹(至)闻禹”与“川”字中间缺字,整理者认为所缺的“内容应为禹之事迹”。笔者认为,所缺的内容应含禹德与禹功两部分,故参照《尚书·大禹谟》中帝舜对禹的评价及《尚书·益稷》中禹的自述,认为可补为“恭、俭、不满假、不矜、不伐、奠山”十一字。

以《尚书》之《伊训》《太甲》《咸有一德》,以及清华简《汤处于汤丘》《汤在帝门》为对照,结合上下文,笔者认为,《厚父》中的“王”和“厚父”分别为太甲与伊尹,非整理者所认为的“周武王”和“夏人后裔”。“厚”为“厚德”之意,“父”为对老者之美称,太甲之尊称伊尹为“厚父”,实若周武王之尊称吕望为“尚父”、项羽之尊称范增为“亚父”一样。

(三)“启惟后,帝亦弗巩(恐)启之经德少,命咎繇下为之卿事,兹(使)感有神,能格(恪)于上,知天之威哉(灾),问民之若否,惟天,乃永保夏邑。”

后,王,“启惟后”意启继天子位;帝,即下文“惟曰其助上帝”之“上帝”;恐,担心。原释文“巩”,笔者据上下文认为,应释为“恐”,“恐”为溪母东部字,“巩”为见母东部字,见、溪旁纽双声,东部叠韵,“巩”“恐”可通假;经,道,智慧;德,功德,“经德”即“道德”;少,不足;咎繇,皋陶;下,下降;卿士,百官之长;使,致使,让,原释文“兹”,此取石小力意见[2];感,感应,沟通;恪,恭敬,《说文》:“敬也。”溪母铎部。原释文“格”,见母铎部,见、溪旁纽双声,铎部叠韵,“恪”“格”可通假;上,天;知,知晓,明白;威,威严;灾,天灾,原释文“哉”,精母之部,笔者读作同音之“灾”;若,顺从,《尔雅》:“顺也。”否,反对,《说文》:“不也。”惟天,惟天是从;永,长,久。

“问民之若否”,问民之同意与否,即尊重民意。《尚书·泰誓上》:“天矜于民,民之所欲,天必从之。”可为参考。

(四)“在(再)夏之哲王,乃严寅,畏皇天上帝之命,朝夕,肆祀,不盘于康,以(依)庶民,惟政之恭(公);天则弗斁,永保夏邦,其在(再)时(是)。”

再,再次,《说文》:“一举而二也。”原释文“在”,笔者读为“再”。“再”为精母之部字,“在”为从母之部字,精、从旁纽双声,之部叠韵,“在”“再”可通假,“再夏之哲王”即复兴夏朝之少康;严,严肃,谨慎;寅,敬,尽心;朝夕,时时,意同《周易·乾》之“君子终日乾乾,夕惕若厉”;肆祀,祭祀;盘,盘桓,逗留;康,安乐,娱乐,《尔雅》:“乐也。”“不盘于康”意不耽于享乐;依,依从,顺从,原释文“以”,喻母之部,“依”为影母微部字,喻、影旁纽双声,之、微通转,“以”“依”可通假,“依庶民”,顺从民意;公,公平,公正,原释文“恭”,见母东部,笔者读作同音之“公”;斁,厌;是,善,好,原释文“时”,通“是”,“其再时”意夏复兴,即“少康中兴”。

(五)“后王之卿,或肆、祀三后,永叙在服。惟如台!”

后王,后世之王,即少康之后的夏王;之,往,《广雅》:“之,适也。”引申为亲近、信任,如,《孟子·万章上》:“朝觐讼狱者不之益而之启。”“之卿”意亲近、信任大臣;或,又;肆,祭天;祀,此指祭祖,“祀三后”,祭祀禹、启、少康;叙,录;在服,在职;如台,奈何,表感叹。

(六)厚父拜手稽首,曰:“者鲁,天子。”

拜手稽首,行礼,俯首至地;者鲁,即“都”,美,善,指品德高尚。按整理者所言:李学勤认为,相当于《尚书》中的叹词“都”,从之;天子,此用作动词,指有天子位。

(七)“古,天降下民,设万邦,作之君、作之师,惟曰其助上帝;乱下民、之慝,王乃竭,失其命。”

古,远古之时;天,上天,《说文》:“颠也。至高无上。”降,《说文》:“下也。”置,设;万邦,万国;作,建立,设立;君,君主,此指天子,即“万邦之君”;师,百姓之师,民所效法者,指官员,此指天子之臣,即下文所谓之“司民”;乱,搅乱,败坏①《尔雅·释诂》:“乱,治也。”笔者认为非是。笔者认为,训“乱”为“治”乃出于对“予有乱臣十人”这句话的误解。《论语·泰伯》曰:“舜有臣五人而天下治;武王曰:‘予有乱臣十人。’孔子曰:‘才难,不其然乎?’……”笔者认为,从上下文看,“乱臣”二字应断读,即“予有乱臣十人”应断读为“予有乱,臣十人”,“乱”应释为“乱事”“祸乱”,意思是“我遇到乱事的时候,有臣十人为我排忧解难”。;下民,百姓;慝,奸恶,此指奸恶之人,“之慝”意与奸恶为伍,与下文“之卿”相反;王,《正韵》:“天下归往曰王”,指民心;竭,尽;命,天之任命,即天子之位。

《尚书·咸有一德》载伊尹之言曰:“天难谌,命靡常。常厥德,保厥位。厥德匪常,九有以亡。”《礼记·大学》曰:“康诰曰:‘唯命不于常。’道善则得之,不善则失之矣。”可为参照。

(八)“弗用先哲王,孔甲之典刑,颠覆厥德,沉湎于非彝,天乃弗赦,乃坠厥命,亡厥邦。”

弗用,不用,废弃;先哲王,此指大禹、启、少康之德政;之,采用,取用,“之典刑”意用刑罚治国;颠覆,毁灭,败坏;德,此指先祖(大禹)之德;彝,常理,“非彝”,即不合常理的胡作非为;赦,免;坠,丧失;命,天命。

《国语·周语下》:“孔甲乱夏,四世而陨。”《尚书·咸有一德》载伊尹之言曰:“夏王弗克庸德,慢神虐民,皇天弗保。”可为参照。

(九)“惟时(是)、下民,鸿(黄)帝之子(嗣)感天、之臣,民乃弗(文)——慎厥德,用叙在服。”

是,善,原释文“时”,通“是”;下民,居于民下,谦而爱民;黄帝,即轩辕黄帝,原释文“鸿帝”,“鸿”为匣母东部字,“黄”为匣母阳部字,匣母双声,东、阳旁转叠韵,“黄”“鸿”可通假;嗣,邪母之部,后代,后裔,此指商汤,原释文“子”,精母之部,精、邪旁纽双声,之部叠韵;感,感知,感应,“感天”意感知天意;之臣,信赖、依靠众臣,不自专;文,善,美,明母文部,原释文“弗”,帮母物部,帮、明旁纽,物、文对转,“弗”“文”可通假;慎,重视;德,美德,德行,“慎厥德”前省主语“汤”;用,因此;叙,叙用,此指汤得到天命;在服,在职,此指成为天子。

《尚书·咸有一德》载伊尹之言曰:“惟尹躬暨汤,咸有一德,克享天心,受天明命,以有九有之师,爰革夏正。”可为参照。

(十)王曰:“钦之哉,厚父!惟时,余经念乃!”

钦,《尔雅》:“敬也。”“钦之哉”,感叹句;时,彼时,指太甲居桐宫自省期间;余,太甲自称;经,常,经常;念,思,想;乃,汝,此指伊尹。

《尚书·太甲上》载,太甲行为不端,伊尹屡劝,而“王未克变。伊尹曰:‘兹乃不义,习与性成。予弗狎于弗顺,营于桐宫,密迩先王其训,无俾世迷。’王徂桐宫居忧,克终允德。”可为参照。

(十一)“高祖克,宪(显)皇天之政(正),功乃虔;秉厥德,作辟、事三后;肆如(汝)其若龟筮之言,亦勿可专改!”

高祖,此指商汤;克,战胜,“高祖克”指汤战胜夏桀;显,显示,彰显,原释文“宪”,晓母元部,笔者读作同音之“显”;正,公正,指奖善罚恶,原释文“政”,章母耕部,笔者读作同音之“正”;功,功绩;乃,是;虔,忠,此指与汤同心,下文“秉厥德”即秉持“忠”之德;作,制定;辟,《说文》:“法也。”此指商之制度;事,辅佐;三后,指商初三王,即“汤”“外丙”“仲壬”;肆,展开,列;汝,你,此指伊尹,简文隶定为“女”,整理者释为“如”,笔者认为当释作“汝”,“肆汝其若龟筮之言”,展读伊尹所作之金玉良言;专,擅,“专改”,擅自改动,意违背。

此段太甲赞扬了伊尹助汤伐桀、辅政、教导后王三项功绩。“高祖克,宪(显)皇天之政(正)”,同《尚书·立政》之“亦越成汤陟,丕釐上帝之耿命”;“功乃虔”“作辟、事三后”的主语皆为“肆如(汝)其若龟筮之言”之“汝”,即伊尹。

(十二)“兹小(少)人之德,惟如台?”

兹,现在;少人,少德之人,太甲谦称。少,简文“少”,整理者读作“小”,笔者认为,应如字读;之,动词,向,去,“之德”意修德;如台,如何,怎么做。

(十三)厚父曰:“呜呼,天子!天命不可废,斯(肆)民心难测。”

呜呼,感叹词,表肯定太甲之问的价值;天命,天命之性,《中庸》:“天命之谓性。”即“道心”,亦即“良知”;废,废弃,丢弃,原隶定字“漗”,整理者读为“撞”,又曰或当读为“法”,作“废”讲,从后说;肆,放纵,心母质部字,原释文“斯”,心母支部字,心母双声,质、之通转;民心,即“人心惟危”之“人心”,人之嫉妒、贪婪等心理,人之情欲;难测,危险,后果难测。

“天命不可废,斯(肆)民心难测”,即尧舜所言之“人心惟危,道心惟微”(《尚书·大禹谟》)。

(十四)“民式克(恪)恭、心敬畏、畏不祥、保教明德、慎肆祀,惟所役(以)之司民启之。”

式,范式,榜样,《说文》:“法也。”“民式”即天子;恪,谨慎,溪母铎部,原释文“克”,溪母职部,溪母双声,职、铎旁转;敬畏,敬天理,畏民意;不祥,不祥之兆,灾,《尚书·君奭》:“其终出于不祥。”保,保持,遵循,“保教”即遵循先王之教;明,发扬,“明德”即发扬先王之德;慎,《尔雅》:“诚也。”“慎肆祀”意以诚祭祀;以,喻母之部字,使,用,原释文“役”,喻母锡部,喻部双声,之、锡旁对转,“以”“役”可通假;司民,司民者,官员,即上文“作之君作之师”之“师”;启之,启发百姓,即教化百姓。

《尚书·咸有一德》载伊尹之言曰:“今嗣王新服厥命,惟新厥德。终始惟一,时乃日新。任官惟贤材,左右惟其人。臣为上为德,为下为民。”可为参照。

(十五)“民(彼)其亡谅(良),乃弗畏不祥,无显于民;亦惟祸之攸及,惟司(知)民之所取。今民莫不曰余保教明德,亦‘鲜’、‘克’以谋(诲)。”

彼,彼人,他,此指夏桀,“彼”为帮母歌部字。简文“民”,明母真部字,整理者如字读,笔者认为,应读作“彼”,帮、明旁纽双声,歌、真旁对转叠韵,“民”“彼”可通假;亡,失,丧;良,善心,良知,《说文》:“善也。”来母阳部字,原释文“谅”,亦来母阳部字,“谅”“良”同音;不祥,天灾,“弗畏不祥”意无视天之示警;显,明,昭示,“无显于民”意无美德昭示于百姓,不能以身作则教化百姓;及,至,“祸之所及”即夏桀之亡国;攸及,所及;知,管制,强制,即“民可使,由之;不可使,知之”(《论语·泰伯》)之“知”,端母支部字。原释文“司”,心母之部,端、心邻纽双声,支、之旁转叠韵,“惟司(知)民之所取”,意夏朝之亡乃夏桀压迫百姓的结果;保教,遵循先圣王之教;明德,施行德政;鲜,美,善,好,即《中庸》“喜怒哀乐之未发谓之中”之“中”;克,克制,以天赋之“性”(理智)克制(驾驭)“情欲”,即《中庸》“发而皆中节谓之和”之“中节”,以“道心”约束“人心”;诲,教诲,简文原隶定为“诲”,整理者读为“谋”,笔者认为,当读如本字。

清华简《虞夏殷周之治》曰:“殷人……,以三教民,以有威威之。”《尚书·洪范》载箕子之言曰:“三德,一曰正直,二曰刚克,三曰柔克。”可为参照。

(十六)曰:“民心惟本,厥作惟叶。矧(引)其能、丁(正)、良于友,人乃宣淑厥心;若山厥高、若水厥深、如玉之在石、如丹之在朱,乃是、惟人(仁)。”

曰,说,整理者未释,或以为语助词,笔者认为,此句为省略句式,“曰”前省“王”;民心,人心,人之思想;本,根本;作,行为;叶,枝叶;引,牵,整理者隶定简文为“引”,读为“矧”,笔者认为应如字读;能,才能,才干,此指有才能的人;正,端正,此指正直的人,原释文“丁”,端母耕部,定,章母耕部,端、章准双声,耕部叠韵,丁、正可通;良,善良,此指善良的人;宣,疏导,宽舒;淑,美,善;丹,赤红;朱,红色;乃,才;是,对,公正,《说文》:“直也。”仁,爱人,亲民,《说文》:“亲也。”原释文“人”,通“仁”。

关于“民心为本,厥作为叶”之说,清华简《心是谓中》曰:“心,中——处身之中以君之,目、耳、口、肢四者为相。”可为参照。

(十七)曰:“天监司民,厥徵(政)如左(佐)之,服于人。民式克、敬德,毋湛于酒!民(彼)曰惟酒用肆祀,亦惟酒用康乐!”

曰,伊尹曰,前省主语;司民,司民者,此指天子,即“民式”;政,政令,章母耕部,原释文“徵”,端母蒸部,端、章准旁纽,蒸、耕旁转;佐,益,《广雅》:“助也。”原释文“左”,精母歌部,笔者读作同音之“佐”,“佐之”,佐天;服,信服,“服于人”,被天下人信服;民式,天子;克,克服,约束,此指自我克制;德,德人,“敬德”意敬重贤德之士,此指纳谏;湛,沉迷,《说文》:“没也。”彼,指夏桀;用,功用;康乐,娱乐。

“天监司民,厥徵(政)如左(佐)之,服于人”,意同上文“天降下民,设万邦,作之君、作之师,唯曰其助上帝”句。

(十八)曰:“酒非食,惟神之飨。民(彼)亦惟酒用败威仪,亦惟酒用恒狂。”

曰,王曰,前省主语;飨,享用;威仪,庄重之态,此指天子之仪态;恒,常,总是;恒,常;狂,疯癫的状态。

《尚书·无逸》:“无若殷王受之迷乱,酗于酒德哉!”可为参照。

三、白话译文

□□□□[太甲四年],王借鉴夏桀之教训,闻先贤王敬天化民之德。

王如是说:“厚父!我听说禹□□□□□□□□□□□[尽心为公、朴素、谦虚、不骄傲、不自夸、安定山]河,上天于是将下民托付给他,使建立夏朝。启继任天子,上帝并不担心启之道德不足,命皋陶降而为之卿士,使启能感通天意,能敬天,知晓天之威严与天灾,惟民心是从,遵从天意,于是长久地保持了夏朝的安定。少康复国后,严肃谨慎,朝夕不殆,按时祭祀,不耽于享乐,与民同心,处理政事公正,上天也因此助之,使夏朝长期安定,再次振兴。后来的夏王,要是都能信任大臣,又能祭天、祀三王,夏朝就能更长久的存在。可惜啊!”

伊尹行稽首礼,说:“有德者有天子位!远古之时,上天诞下百姓,设置万国,设立君主和各级官员,意在以其协助上帝。如果天子祸乱天下,百姓就不再信服,其因此失去天命。孔甲不遵循先明王之道,迷信刑罚,颠覆先王之德政而胡作非为,上天就抛弃了他,使夏朝灭亡。黄帝的后裔汤尚善、爱民、敬天、任贤,殷民也因此成为善良之民——汤重德,因此被选为天子。”

王说:“厚父,您真可谓至忠啊!我在桐宫自省之时,经常想起您。高祖汤战胜夏桀,显扬皇天上帝之公正,您恪尽忠心;秉持同心之德,您又为商创立制度、辅佐三代商王;展读您的金玉之言,深感无一字可违背!现在我这个少德之人想修德,该怎么做?”

伊尹说:“问得好哇,天子!天赋之良知不可蒙昧,放纵‘人心’则后果难测!天子要为人恭谨,对上天心存敬畏,重视灾异,遵从先王之教,弘扬先祖之德,严肃对待祭祀,任用群臣来教化百姓。夏桀良知丧失,不在乎天之示警,品行败坏,夏之灭亡也正是夏桀压迫百姓的必然结果!而如今百姓都说我们遵循先王之道,发扬先祖之德,又推行‘善’‘自律’之教。”

[王]说:“思想乃根本,行为受思想支配。以有才能、正直、善良之士为友,就能美善其心;高尚若山、能容若渊、内敛若玉在石中、平易若丹砂之于朱砂,就能做到公正而爱人。”

[伊尹]说:“天监察司民者,天子之政若能佐天利民,百姓就会信服他;作为天子,要能自我克制、亲近贤臣,不可酗酒!夏桀居然说酒用来祭祀,也可以用来娱乐!”

[王]说:“酒不是人的食物,是用来祭神的。夏桀因为酗酒败坏了威仪,也因酗酒而暴躁癫狂。”

四、《厚父》的性质、主旨与价值

笔者认为,清华简《厚父》乃楚史官于周守藏室抄录的商初原始档案。从文本多同音、谐音字的角度看,可知《厚父》乃出自史官之手的太甲与伊尹对话实录。

从内容上看,太甲叙述了夏禹、启、少康的兴国之道,伊尹则以孔甲、商汤之事示之以“有德而有天下,失德则失天下”的道理。太甲随后表示自己欲修德,请伊尹指教,伊尹则以夏桀为反面例证,提醒太甲要敬天法祖、能够“致良知”而克制人心、君臣同治、教民为善、不可酗酒,等等。从表述的角度看,《厚父》字字珠玑、处处照应,体现着伊尹作为智慧高深的哲人在表达上的高超技巧。

关于《厚父》在学术方面的价值,简而言之,笔者认为,至少有三方面。

第一,史学方面的价值。首先,从《厚父》中伊尹关于“三后”的叙述看,夏朝的存在确定无疑;其次,《厚父》所言夏启信任皋陶,以及少康中兴、孔甲败德等史事,为夏代史研究增添了新的史料;再次,考察《厚父》的原始档案性质,结合清华简、上博简以及《尚书》中的《夏书》《商书》诸篇,参考《尚书·多士》所载周公之言(“唯殷先人,有册有典”)及《论语·八佾》所记孔子之言“夏礼吾能言之,杞不足征也。……文献不足故也,足则吾能征之矣”,可发现,夏、商二代皆有完备的档案制度。

第二,哲学方面的价值。除了伊尹所持的“天命观”等问题值得深入研究外,据伊尹所引“民心惟本,厥作为叶”等,结合清华简《汤处于汤丘》《汤在帝门》《虞夏殷周之治》《心是谓中》《治邦之道》及《尚书》之《太甲》《咸有一德》一并考虑,可以发现伊尹继承了尧舜之道,将修心之道用于治国、平天下,并以之辅佐商王。据此,笔者以为,《厚父》对于从中国传统哲学角度研究“正诚格致修齐治平”之道的流传有直接的文献价值。

第三,古文字学方面的价值。古文字学专家赵平安教授在分析了《厚父》若干简文的写法后,总结说:“推想《厚父》成书很早,早期抄本用更古的文字书写,所以辗转传抄到战国中晚期尚有古体遗迹。”[3]黄德宽教授说:“夏、商、周在文化上有相当程度的共性特征,三代使用的文字属于同一体系,西周文字与商代晚期的汉字一脉相承,商代前期的文字则传承和发展了夏代的文字。”[4]结合学界对陶寺遗址出土“文尧(或曰‘文命’)”“家有”四字的研究,笔者认为,清华简《厚父》可作为实物证据,可证实商周文字很大程度上是对夏及夏代之前文字的继承。

五、“《孟子》引文”出自《尚书·泰誓》,与《厚父》无关

李学勤教授提出的“《孟子》引文”(即《孟子·梁惠王》中“《书曰》:天降下民……”一段引文)可能出自清华简《厚父》这一说法引起了广泛讨论,但笔者注意到,学界已发表的研究成果多未就这一问题做有针对性的回答。以下,笔者先列出相关观点,然后逐一分析。

李学勤教授说:

孟子引述的这段《书》文,从经学史角度看,是不可能属于《泰誓》的。江声《尚书集注音疏》已指出,《泰誓》在汉代“列于学官,博士所课,不目之为逸《书》也”。还应注意到,《孟子》书中还有两处征引《泰誓》,一处在《滕文公下》,引“我武维扬”等语,冠以“《太誓》曰”;另一处在《万章上》,引“天视自我民视”等语,冠以“《泰誓》曰”。两处赵注都不认为是“逸《书》”,所以赵注明称“逸《书》”的,不会是《泰誓》。

现在,我们再看清华简《厚父》的有关文句,就会看出这可能即是孟子引文的出处。

简文“古天降下民”,用“降”字与《孟子》同。该篇前面追述夏禹治水,也有“川,乃降之民,建夏邦”文句,与这里“古天降下民,设万邦”呼应。

“设万邦”句,不见于《孟子》,当系传本有别。按“万邦”一词屡见于《尚书·尧典》《益稷》《洛诰》等篇。简文的“”,《孟子》所引作“助”,彼此吻合。要知道,“”字为“助”,乃是近年学者反复研索得到的认识。

至于《孟子》所载“四方有罪无罪惟我在”两句,不见于《厚父》简文,这应该也是传本的不同。[5]

针对李学勤教授的观点,笔者分析如下:

(一)关于江声所言之《泰誓》在汉代“列于学官,博士所课,不目之为逸书也”

《泰誓》有“古《泰誓》”“今文《泰誓》”和“古文《泰誓》”之分。“古《泰誓》”,即经过孔子整理的、为诸多先秦典籍引用的《尚书·泰誓》,亦有称“百两篇《泰誓》”者;“今文《泰誓》”,即汉武帝末年(或称汉宣帝初)由民间献上,朝廷使博士释文、整理成篇,然后列于学官者,其与伏生之“今文《尚书》”二十八篇合为二十九篇,一并教授,故称“今文《泰誓》”;“古文《泰誓》”,即孔壁书之《泰誓》,由东晋时梅赜献出,孔安国所整理者。江声所言的《泰誓》显然指的是“今文《泰誓》”。

关于“今文《泰誓》”的性质,按张力先生所言,“今文《泰誓》”的来源有二:一种是汉武帝末年有人献壁中所得《泰誓》,另一种是汉宣帝时河内女子发老屋得《泰誓》一篇或三篇。帝得之,使博士读说之。前说者,如《尚书序·正义》引刘向《别录》:“武帝末民有得《泰誓》书于壁内者,献之。与博士,使读说之。数月,皆起,传以教人。”后说者,如《尚书序正义》:“按王充《论衡》及《后汉史》献帝建安十四年黄门侍郎房宏等说云:‘宣帝本始元年,河内女子有坏老子屋得古文《泰誓》三篇。’《论衡》又云:‘以掘地所得者’。”[6]11无论是“壁中所得”还是“掘地所得”,其结果都是得到了朝廷承认,如张力《〈泰誓〉考》所说:“后得的今文《泰誓》在博士读说之后,被立于学官,被列入了《今文尚书》。”[6]12

“今文《泰誓》”虽在汉代立为官学,但《国语》《左传》《论语》等古籍所引《泰誓》之文多不见于其中。张力《〈泰誓〉考》曰:“汉学大师马融就曾经指出西汉今文《泰誓》中没有先秦诸书所引古《泰誓》的文句。他说:‘《泰誓》后得,案其文,似若浅露。……吾见《书》传多矣,所引《泰誓》而不在《泰誓》者甚多,弗复悉记,略举五事以明之,亦可知矣。’”[6]15-16赵岐在《孟子·滕文公下》注中亦曰:“《泰誓》,古《尚书》百二十篇之时《泰誓》也。……今之《尚书·泰誓》篇得以充学,故不与古《泰誓》同。诸传记引《泰誓》皆古《泰誓》。”[6]11由于这一原因,一直有学者怀疑“今文《泰誓》”的真实性。

笔者认为,汉代由民间献上的“今文《泰誓》”并非伪造,其性质与梅赜献上、孔安国整理的“古文《泰誓》”一样,皆为经孔子之手整理过的“古《泰誓》”,而其与“古《泰誓》”文句不吻合的情况是物理性因素造成的。“今文《泰誓》”由民间献上,无论是出于“壁中”还是发掘于“地下”,其掩藏原因都同伏生藏书、孔壁藏书一样,乃为避秦火之劫。从掩藏时间、条件的角度看,“今文《泰誓》”自掩藏至再次面世,时间跨度百余年,故其出土时必多有残损。伏生藏书掩藏于墙壁中几十年,发掘出时仅存28 篇,其余诸篇之所以不存,乃因百多篇《尚书》竹简摞在一起,潮湿霉变等物理性因素致使多数竹简腐烂,而仅28 篇得以幸存;孔壁书,按公元前95 年发掘出土计算,掩藏时间略少于“今文《泰誓》”,而结果亦仅得59 篇,其余的“错乱摩灭,弗可复知”,同伏生藏书一样,潮湿霉变等因素对竹简造成了严重损坏。比较而言,“今文《泰誓》”的掩藏条件应不如孔壁藏书,故其出土时,因潮湿腐烂等原因造成的竹简残缺、简文模糊不可辨的情况相对而言应更为严重。因此,笔者认为,“今文《泰誓》”出土后,因为本身内容残缺不全,所以博士在“读说”时补入了大量出自己意的内容。这样,先秦典籍所引《泰誓》的文句不见于其中,就不足为怪。而随着孔壁书“《泰誓》三篇”的问世,由博士“读说”而成的“今文《泰誓》”被淘汰乃理所当然之事。

再看江声所言《泰誓》在汉代“列于学官,博士所课,不目之为逸书也”。江声所说的《泰誓》显然是指“今文《泰誓》”。上文已指出,刘歆、马融等经学大师固然因“今文《泰誓》”的存在而不视“古《泰誓》”为“逸书”,但却并不认同“今文《泰誓》”即内容完整、文字真实的“古《泰誓》”。作为经学大家,江声不可能不熟悉刘歆、马融等的看法。而且,“列于学官,博士所课,不目之为逸书也”亦仅仅是描述了“今文《泰誓》在汉代曾被列为学官”这样一个现象,并不能据此判断江声本人是如何看待“今文《泰誓》”真伪这一问题的。而分析李学勤教授引用这句话的意思,则是其认为在江声的眼中,“今文《泰誓》”在汉代学者的眼中就是“真实的”“古《泰誓》”。这显然值得商榷。

综上,笔者认为,李学勤教授引用的江声之言,不可被用作“论据”来支持其“孟子引述的这段《书》文,从经学史角度看,是不可能属于《泰誓》的”这一观点。

(二)关于所谓赵岐所称“逸书”非“《泰誓》”之说

赵岐曰:“《泰誓》,古《尚书》百二十篇之时《泰誓》也。……今之《尚书·泰誓》篇得以充学,故不与古《泰誓》同。诸传记引《泰誓》皆古《泰誓》。”(《孟子·滕文公下》注)“今文《泰誓》”中不见先秦典籍所引“古《泰誓》”的语句,这种情况赵岐一清二楚,并且直接点明了“今文《泰誓》”仅是“充学”的实质,肯定了“今文《泰誓》”的内容残缺不全、并非真实的古《泰誓》。因此,赵岐不注孟子引自《泰誓》的“我武维扬”“天视自我民视”乃属正常,并不能导出(实际上恰恰否定了)李学勤教授的“两处赵注都不认为是‘逸《书》’,所以赵注明称‘逸《书》’的,不会是《泰誓》”这一说法。而《孟子》引文“天降下民”一段文字不见于“今文《泰誓》”,赵岐又未见过“古《泰誓》”,不知其实为“古《泰誓》”中的文字,故只能笼统地将孟子所言之“《书》”注为“《尚书》逸篇也”。即,宽泛地说,赵岐此处所注的“《尚书》逸篇”实际上是包括“古《泰誓》”在内的。显然,同对江声之言的理解一样,李学勤教授对赵岐这一注解的理解也值得商榷。

(三)关于“《孟子》引文”与《厚父》《泰誓》的字句比较问题

就这一问题,李学勤教授分成两方面来论述:一方面,对“《孟子》引文”与《厚父》相同而与《泰誓》不同的两个动词“降”和“助”加以强调,以示其可用以证明“《孟子》引文”出自《厚父》,而非出自《泰誓》;另一方面,对于两段文字的差异,如“《孟子》引文”中“有罪无罪惟我在曷敢有越厥志”十三个字不见于《厚父》而见于《泰誓》,《厚父》“设万邦”三字又不见于“《孟子》引文”,以及《孟子》引文“宠”和《厚父》“治”(实为“乱”——笔者注)的差异,则不加分析,而是笼统地一概以“传本有别”“传本的不同”“一个讹误”等言辞来解释。笔者以为,这种做法值得商榷。

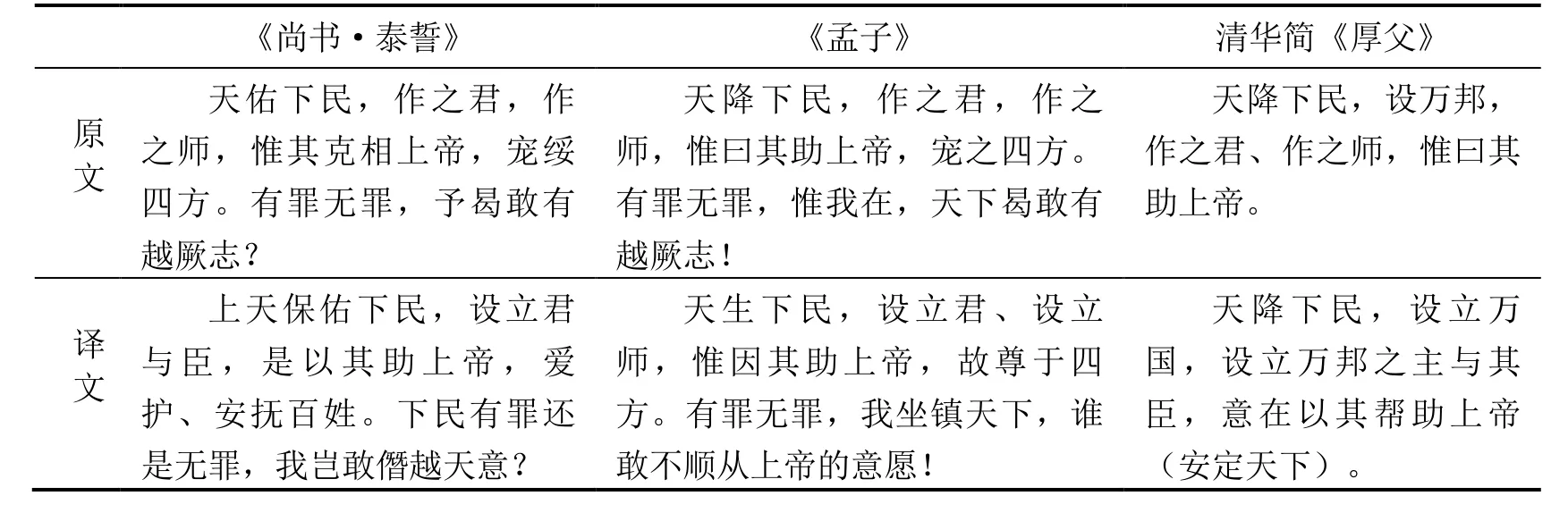

下面,笔者以表格形式列出三段文字,加以分析,见表1。

表1 “《孟子引文》”与《厚父》《泰誓》字句比较表

“《孟子》引文”与《厚父》中皆有“天降下民”“助上帝”两句话,笔者认为这并不能证明“《孟子》引文”出自《厚父》。

“上天降下万民,为万民立君立师,以使其助上帝治理天下”这一观念自古相传,文字表述亦有相似性,如《诗经》《左传》《逸周书》等古籍皆有言“天生烝民”“天生民”,《尚书·泰誓》曰“天佑下民”,《书经·洪范》则曰“惟天阴骘下民”,等等,这是正常现象。对此,宁镇疆教授亦有所论述,曰:

鉴于孟子引《书》与《厚父》能对应,学者或以为孟子所引即《厚父》此篇。不过,赵平安先生在讨论此一问题时稍显谨慎,他认为所谓“天降下民,设万邦,作之君,作之师”这样的话,是“类似于常语性质的东西”,所谓“常语”,其实可以理解为“公共知识”,即广为知识阶层接受的流行观念。《厚父》此句之所以为“公共知识”,主要在于它反映了古人对于邦、君、师、民之类这些政治学“元问题”的理解。当然,既是“公共知识”,赵平安先生也指出其“在不同的《尚书》篇章中出现也是可能的”,故而“《厚父》虽可能是《尚书》文献,但也有可能不是《梁惠王下》所引的《尚书》逸篇”。[7]

笔者同意宁镇疆教授所言,并结合对“古文《尚书》疑案”的研究补充认为:从逻辑上看,甲文献中的某句话与乙文献的某句话在文字组合上高度相似乃至相同,并不能导出“疑古论者”据此所持的乙文献乃据甲文献中的某句话编造而成的这一结论——即以《尚书》中的文献来说,周武王曰:“今予发惟恭行天之罚。”(《尚书·牧誓》)夏启亦曾曰:“今予惟恭行天之罚。”(《尚书·甘誓》)两句话所不同的仅是无关紧要的作为武王自称的“发”一字而已,难道《牧誓》篇可以被认定为是某人根据《甘誓》中的“今予惟恭行天之罚”这句话编造的?或者相反,《甘誓》篇是某人根据《牧誓》中的“今予发惟恭行天之罚”这句话编造的?事实上,《甘誓》篇今、古文《尚书》皆有,《牧誓》篇亦今、古文《尚书》皆有。因此,从逻辑上看,李学勤教授所强调的“《孟子》引文”中“降”“助”二字亦见于《厚父》,并不能证明“《孟子》引文”乃出自《厚父》。

笔者认为,“《孟子》引文”同其他先秦典籍所引《泰誓》之文一样,都出自“古《泰誓》”(即“古文《泰誓》”)。而关于“《孟子》引文”与《泰誓》原文个别字句的差异,学界早已发现这样一个现象,即孟子引文常不忠实于原文。按梅显懋、贾清宇《〈孟子〉引〈书〉二例考论》一文中所引,杨善群先生说:“《孟子·滕文公下》引《太誓》曰:‘我武惟扬,侵之于疆,则取于残,杀伐用张,于汤有光。’按古文《泰誓(中)》作:‘我武惟扬,侵之于疆,取彼凶残,我伐用张,于汤有光。’《孟子》引文‘则取于残’,文理不通;‘杀伐用张’,杀气腾腾,不合武王救天下民的宗旨。古文‘取彼凶残’,显示出武王的正气,文理也通畅;‘我伐用张’,显示武王的威武,而没有杀气腾腾的感觉。两相比较,显然是古文正确、合理;而《孟子》则记忆不清,错引两处。”[8]梅显懋、贾清宇同意杨善群先生的分析,并通过举例指出《孟子》征引其他古籍亦有变动痕迹。而在笔者看来,“《孟子》引文”与原文的差异并非孟子无意错引,而是出于对原文有意的改动——在对《尚书》的认识上,孟子持“尽信《书》则不如无《书》”(《孟子·尽心下》)的观点,乃至不惮于改动《尚书》原文。故笔者认为,孟子改“天佑下民”为“天降下民”,改“佑”为“降”,去掉了“天恩惠下民”的涵义;改“宠绥四方”(安抚四方)为“宠之四方”(尊于四方);改“予何敢有越厥志”(“纣王有罪还是无罪,我姬发不敢代替上帝裁定”)为“有罪无罪,惟我在,天下何敢有越厥志”(“有罪无罪,我坐镇天下,谁敢不顺从上帝的意愿”),这些改动都是孟子基于其思想主张、鼓动齐宣王以武力威慑天下的有意之举。

综上,笔者认为,《孟子》中的“天降下民,作之君,作之师……”这段引文,实引自《尚书·泰誓》,而非引自清华简《厚父》。

六、关于《厚父》文本研究

笔者发现,不同学者对相关问题的研究结论不同(如关于《厚父》的性质问题出现了“商书说”和“周书说”两种意见),往往源于对文本中具体字句的理解不同。因此,笔者认为,《厚父》文本的释文、断句、分章、注解、白话文翻译,这些基础性的文本研究工作应被给予充分的重视。其中,白话文的翻译工作尤其重要。笔者体会,在做白话文翻译的过程中,所有关于简文释读、断句、注解、句意章旨、篇章结构、上下文逻辑、文法等方面存在的问题都会一一显露出来。在对发现的问题逐个解决的过程中,即对每个简文的释读、每处断句、每个句子的意思、章节之间的关系、事件的细节与前因后果、全篇的主旨与逻辑等反复推敲、查证、梳理的过程中,对文本的理解也随之越来越深入,对相关问题的认识也越来越全面和准确。