妊娠合并心房颤动*

2023-12-06沈佳琪曾清叶周根青

沈佳琪,曾清叶,周根青

(1.上海市虹口区曲阳路街道社区卫生服务中心,上海 200083;2.上海交通大学医学院附属第一人民医院心血管病临床医学中心,上海 200080)

心房颤动(atrial fibrillation,简称房颤)是目前最常见的持续性心律失常,其人群患病率为1%~2%,且随着年龄增加而不断升高[1]。孕产妇是一个特殊群体,年龄相对较低,因而房颤患病率总体较低,但房颤亦是妊娠期最常见的心律失常之一。妊娠合并房颤,对孕产妇和子代均可产生不良的后果,可导致母体血栓栓塞、心衰等不良事件,亦与子代高流产率、高早产率等密切相关。深刻了解妊娠合并房颤的发病机制和危害,规范抗凝治疗,合理使用抗心律失常药物、电复律和介入手术治疗等手段,恰当选择分娩时机和分娩方式,具有重要的临床意义。本文将妊娠合并房颤的诊治现状和进展进行综述。

1 流行病学

Lee等[2]报道一项社区人群调查研究,连续纳入210356例妊娠女性,共129例合并房颤,人群房颤患病率为61.3/10万,房颤平均患病年龄(32.8±5.2)岁,其中7.0%的患者合并高血压,7.0%合并糖尿病,5.4%合并结构性心脏病。与25岁以下妊娠女性相比,该人群30岁以上房颤患病率明显升高,30~34岁、35~39岁、≥40岁妊娠女性房颤患病率分别是25岁以下的4.1、4.9和5.2倍。提示在妊娠女性中,房颤患病率同样随着年龄增加而升高。此外,不同人种中妊娠合并房颤患病率也有一定差异,Lee等[2]研究显示,白人、黑人和亚裔孕产妇房颤患病率分别为111.6/10万、101.7/10万和45.0/10万,提示白人女性妊娠合并房颤患病率更高。

与一般人群相比,合并基础心脏病的孕产妇,房颤患病率相对更高。一项荟萃分析研究显示,无结构性心脏病和合并结构性心脏病的孕产妇,妊娠期房颤患病率分别为0.3%和2.2%[3]。ROPAC注册研究纳入了来自欧洲28个国家、60家医院的1321例妊娠合并结构性心脏病的患者,其中66%为先天性心脏病,25%为瓣膜性心脏病,6.7%为心肌病;研究显示该人群的房颤患病率为1.3%[4]。Opotowsky等[5]研究发现,与无先天性心脏病女性相比,合并先天性心脏病女性的妊娠期房颤发生率明显升高,多变量分析显示其房颤发病风险是一般人群的23.3倍(400.9/10万 vs 14.5/10万)。

在妊娠不同阶段,房颤发病风险也存在一定差异。Lee等[2]研究报道,在普通人群中,与妊娠早期相比,妊娠中期房颤发作风险有增加趋势,而妊娠晚期房颤发生率明显升高,可达妊娠早期的3.2倍,而产后该风险降低至基线水平。该研究妊娠晚期出现房颤发作的29例患者中,有12例在分娩前24h内出现房颤发作,孕晚期更易发生房颤与孕晚期血容量增加、分娩时剧烈血流动力学改变等相关[2]。在合并有结构性心脏病的孕产妇中,妊娠中期是房颤发病高峰,房颤发病高峰前移,可能与存在基础心脏病有关[4]。

同时多项研究显示,近年来妊娠合并房颤患病率呈明显上升表现[6-7]。Vaidya等[7]报道,相较于2000年,美国2012年孕产妇心律失常患病率升高了58%,主要是由于房颤发病增加引起,房颤患病率从18/10万升到35/10万(P<0.001)。因此,房颤已逐渐成为妊娠期高发生率的心律失常类型之一,可能与近年来女性生育年龄不断提高、妊娠期相关危险因素(高血压、糖尿病、结构性心脏病等)并存率增加有关。

2 发病机制及危险因素

妊娠期房颤既可为新发,也可再发,或在原有基础上加重;其机制既有房颤发病共性机制,又有妊娠期所特有的机制。房颤的发病机制较复杂,其发作需触发机制,而维持则需要相应的机质。在大部分房颤患者中,尤其是阵发性房颤,肺静脉等异位兴奋灶发放的快速冲动是导致房颤发病的主要原因[8]。房颤众多的危险因素,包括年龄、高血压、糖尿病、肥胖、风湿性心脏病、甲状腺功能异常等,均可导致心房电重构和结构重构,而心房重构和自主神经重塑将导致房颤的发生和维持[9]。妊娠期间,孕妇代谢需求增加,交感神经系统和肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活,心血管系统发生适应性的生理改变,包括血容量增加、心排出量增加、心率加快;由于血容量的增加导致心室舒张末期压力升高及心房张力增加,可引起结构重构,如可逆性心肌肥大和左心房扩大,进而促进房颤发病[10-13]。妊娠期内分泌系统也发生相应改变,雌激素和孕激素水平升高,可引起心肌肥大,而孕激素水平升高又可增加交感神经活性,进一步参与房颤的发生和进展[13-14]。另一种可能介导妊娠期房颤发病的机制是心-胃相互作用,食管和左心房解剖临近,而胃食管反流病在孕妇中的患病率高达80%[15]。

妊娠期并发房颤的孕产妇,往往有风湿性心脏病、先天性心脏病等结构性心脏病,或存在甲状腺功能亢进等情况[16-17]。而对于合并有结构性心脏疾病的患者,ROPAC注册研究显示,孕前房颤病史(OR=7.1,95%CI为1.5~32.8)、二尖瓣疾病(OR=6.9,95%CI为2.6~18.3)、左心系统病变(OR=2.9,95%CI为1.0~8.3)和应用β受体阻滞剂(OR=3.3,95%CI为1.2~9.0)是妊娠期房颤发作的危险因素[4]。而既往有房颤病史的患者,荟萃分析显示,妊娠期间房颤复发率高达39.2%[3]。

3 对母儿的危害

房颤患者,轻者可引起心悸、胸闷等症状,重者可并发缺血性脑卒中和系统性栓塞,引起或加重心衰,增加患者住院率和死亡风险[1]。妊娠合并房颤对孕产妇和子代均可产生不良的后果。妊娠合并房颤的妊娠风险为Ⅳ级,是否合并结构性心脏病是其重要影响因素,伴有结构性心脏病者,症状往往更重,且易发生血栓栓塞和心衰等不良事件,甚至可危及母儿生命[4,18]。

一般妊娠人群中,孕妇年龄总体较轻,多不合并结构性心脏病,因而孕妇对房颤发病多能耐受。Lee等[2]调查研究,从社区人群纳入129例妊娠合并房颤患者,CHA2DS2-VASc评分为1.2±0.5(包含女性评1分),无卒中和体循环栓塞发生,其中2例孕妇妊娠期间出现心衰,无孕产妇死亡。ROPAC注册研究纳入1321例妊娠合并结构性心脏病患者,结果显示妊娠期间患房颤与否,孕产妇心血管并发症和产科并发症无显著差异,然而合并房颤孕产妇的死亡率明显高于未合并房颤患者(11.8% vs 0.9%,P=0.01)[4]。该研究17例合并房颤患者中,2例孕产妇死亡:1例为合并二尖瓣中度狭窄和中度反流的29岁患者,由于产后严重出血终止了抗凝治疗,产后1周突发死亡,怀疑为血栓栓塞并发症所致;另1例合并二尖瓣重度狭窄和中度反流,孕12周时自发流产,流产后6周因败血症死亡[4]。同时,妊娠合并房颤,与更长的住院时间、更高的医疗花费相关,Opotowsky等[5]报道显示,妊娠合并房颤等室上性心律失常,患者住院时间增加(1.1±0.1)d,医疗花费增加(4515±248)美元。

Lee等人群调查研究提示,与无房颤的孕产妇相比,妊娠期合并房颤的新生儿入住重症监护室的比例更高(10.8% vs 5.1%,P=0.003),可能与母亲心律失常发作、抗心律失常等药物对胎儿的影响等相关[2]。Drenthen等[19]研究发现,合并先天性心脏病的孕产妇,自然流产率高达15%,人工流产率5%。ROPAC注册研究显示,合并结构性心脏病的人群中,低出生体重(<2500g)的比例在合并房颤孕产妇中明显高于未合并房颤患者(35% vs 14%,P=0.02)[4]。合并复杂先天性心脏病患者中,患房颤孕产妇的早产率高,且多为小胎龄儿,子代死亡率也较高[19]。

4 抗凝治疗

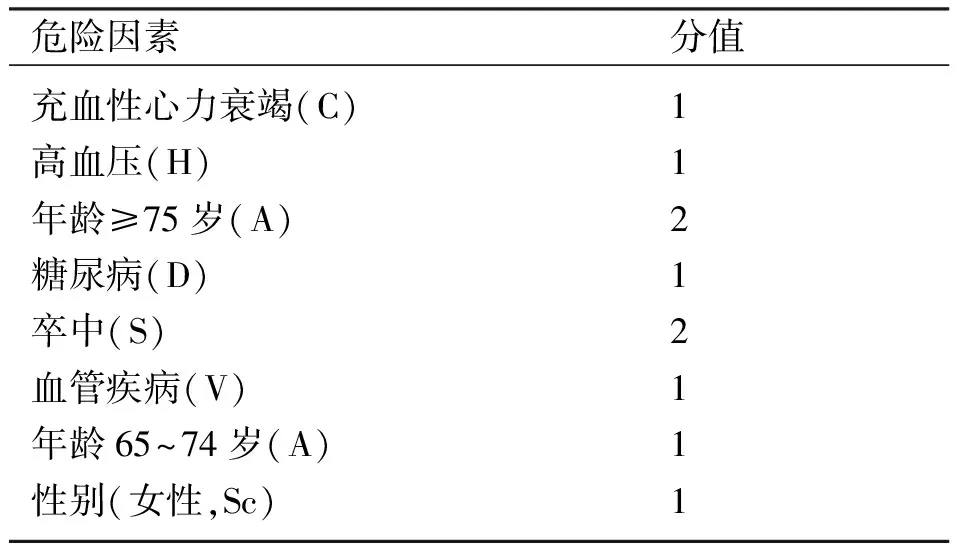

抗凝治疗是指应用抗凝血的药物,对已形成的血栓进行治疗或预防血栓的发生。房颤易导致血栓栓塞事件,且妊娠期孕妇血液处于不同程度的高凝状态,因此规范抗凝治疗十分重要。对于妊娠合并非瓣膜病房颤,一般根据CHA2DS2-VASc评分(表1)进行栓塞风险评估:女性≥3分为高危,建议抗凝治疗;2分为中危,根据获益与风险,可考虑抗凝治疗;1分为低危,一般不进行抗凝治疗[1]。考虑到妊娠期孕妇处于高凝状态,2022年美国母胎医学会部分专家建议合并房颤的患者均行抗凝治疗[20]。对合并二尖瓣中度及以上程度狭窄的风湿性瓣膜病和机械瓣置换术后的房颤患者,则有长期抗凝治疗指征。需注意的是,抗凝治疗在降低血栓栓塞风险的同时,也会增加出血等风险[21]。

表1 CHA2DS2-VASc评分

妊娠期抗凝治疗的代表性药物主要有华法林、普通肝素和低分子肝素,而利伐沙班、达比加群酯等新型口服抗凝药物因无相关循证依据,目前尚不适用。临床实践中需根据不同抗凝药物的优缺点,以及妊娠不同阶段的特点选择不同的药物[1]。华法林可透过胎盘屏障,易导致自然流产、死胎、胎儿华法林综合征、先天性心脏病和生长迟缓,且华法林致胚胎畸形呈剂量依赖性,当超过5mg/d时其发生率明显增加,而受影响最大的时期是妊娠第6~12周[22]。肝素因不透过胎盘屏障而对胎儿影响较小,ROPAC研究显示,与妊娠前3个月使用华法林抗凝的相比,使用肝素抗凝的孕产妇,流产风险(9.2% vs 28.6%,P<0.001)和死胎率更低(0.7% vs 7.1%,P=0.016)[23]。普通肝素半衰期短需要持续静脉注射,长时间应用易引起血小板减少症和骨质疏松症,而低分子肝素皮下注射使用方便、易吸收、不良反应少,故临床应用更普遍,然而其对孕产妇的血栓预防效果不如华法林[24-25]。荟萃分析研究显示,在妊娠合并机械瓣膜患者接受不同抗凝治疗策略中,持续性华法林口服抗凝治疗的孕产妇母亲风险最低,而持续低分子肝素抗凝的孕产妇其胎儿风险最低,但华法林每日服用剂量≤5mg的孕产妇胎儿风险与持续低分子肝素抗凝无明显差异[24]。

对于妊娠合并非瓣膜病房颤患者,妊娠期首选低分子肝素抗凝;分娩后6周内,可选择低分子肝素或华法林进行抗凝;分娩6周后如仍有抗凝指征,首选华法林抗凝[20]。对于有长期抗凝治疗指征的瓣膜病房颤孕产妇,妊娠期抗凝策略具体可参考2018年ESC妊娠期心血管病管理指南对人工机械瓣置换术后妊娠期抗凝治疗的建议[21]:若华法林所需治疗剂量<5mg/d,经患者知情后可在妊娠早期继续服用华法林(Ⅱa);若华法林所需治疗剂量>5mg/d,应在妊娠第6~12周停用华法林,并使用调整剂量后的普通肝素或低分子肝素替代(Ⅱa);妊娠中期和晚期推荐使用华法林抗凝直至妊娠第36周(华法林所需治疗剂量<5mg/d,为Ⅰc类推荐,>5mg/d为Ⅱa类推荐);妊娠第36周开始停用华法林,使用调整剂量后的普通肝素或低分子肝素替代(Ⅰc);产前至少36h内应停用低分子肝素,使用普通肝素替代,并一直持续至产前4~6h,若产后无出血并发症,应在产后4~6h重新开始普通肝素治疗(Ⅰc)。如使用华法林抗凝,需每1~2周监测国际标准化比值(INR);使用普通肝素,要求活化部分凝血活酶时间(APTT)≥正常值的2倍;如给予低分子肝素治疗,建议监测用药后血浆抗Ⅹa水平(Ⅰc),要求用药4~6h后血浆抗Ⅹa水平达0.8~1.2U/mL[21]。

5 节律控制

房颤的节律控制是指通过应用抗心律失常药物、直流电转复、导管消融等方式恢复窦性心律并进行长期维持。妊娠期无论选择何种策略和药物,均应权衡利弊,尽可能避免妊娠早期用药,且应使用最低有效剂量。常用抗心律失常药物的妊娠安全性分级:索他洛尔为B类药物;美托洛尔、比索洛尔、普莱洛尔、氟卡尼、伊布利特、普罗帕酮、地高辛、维拉帕米、地尔硫卓等为C类药物;胺碘酮(D类药物)有一定的致畸作用,其他药物均无效情况下备选;而阿替洛尔(D类药物)可导致妊娠早期胎儿发育受限,妊娠期不推荐选用;决奈达隆为X类药物,妊娠期应避免使用[21]。

一般情况下,妊娠期首选节律控制策略。血流动力学稳定,无缺血性及结构性心脏病的孕妇,普罗帕酮可作为房颤的首选复律药物,亦可静脉使用伊布利特或氟卡尼转复房颤,尤其是伊布利特具有较高的房颤转复率[12,21,26]。如心功能受损,慎用Ⅰ类抗心律失常药物和索他洛尔,当无其他药物可选择时,必要时可考虑使用胺碘酮[21]。

电复律是节律控制的非药物治疗方式,电复律不影响胎儿的血供,且诱发胎儿心律失常或导致早产的风险都很小,在妊娠的不同阶段,电复律都是安全的,但建议复律前后常规进行胎心监测[21,26-27]。当房颤持续发作伴血流动力学不稳定或合并有预激时,建议紧急电复律[1]。对合并有肥厚型心肌病的孕妇,房颤持续发作时,建议行电复律;当考虑房颤发作对孕妇或胎儿存在一定风险时,亦建议行电复律[1]。对合并有结构心脏病的孕产妇,房颤发作首选电复律,而非抗心律失常药物复律[21,26]。非紧急情况下,当房颤发作时间不明或超过48h,复律前应查经食道超声心动图排除心房及心耳血栓;无法进行该检查,则应在复律前抗凝治疗至少3周;复律后,一般至少抗凝4周;是否需长期抗凝治疗,取决于患者的CHA2DS2-VASc评分[1]。

6 心室率控制

心室率控制,是指通过药物治疗等方式控制房颤发作时的心室率,包括严格的心室率控制(静息心率≤80次/min,中等强度运动时心率<110次/min)和宽松的心室率控制(静息心率<110次/min)。常用的心室率控制药物,包括β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙离子拮抗剂和洋地黄类等。如选择心室率控制,孕妇首选β受体阻滞剂,如美托洛尔;如使用β受体阻滞剂心室率控制仍不理想,可进一步与地高辛或非二氢吡啶类钙离子拮抗剂联合应用[1]。非二氢吡啶类钙离子拮抗剂中,优先选择维拉帕米,因地尔硫卓可能会导致更多的胎儿不良事件[27]。

7 介入手术治疗

由于担心电离辐射对胎儿造成伤害,妊娠合并房颤一般首先尝试药物治疗或心脏电复律,然而当上述措施治疗效果不理想时,需考虑介入手术治疗。导管消融是房颤治疗的主要手段之一,多次发作的阵发性房颤及持续性房颤,均有导管消融手术指征[1,9]。对于妊娠前就合并有房颤的女性,如有手术指征,建议计划妊娠前尽早行导管消融治疗以控制房颤。对于妊娠患者,当药物治疗效果不理想时,亦可考虑行导管消融术。一般推荐在经验丰富的心脏中心,采用三维电解剖标测系统进行手术,但目前在妊娠合并房颤患者中导管消融手术经验仍较少[29]。既往指南推荐导管消融时机以妊娠中期为佳,然而新近研究显示,与妊娠中期手术相比,妊娠晚期进行导管消融手术治疗,胎儿的不良事件发生率更低,提示如从胎儿安全性角度出发,妊娠晚期可能是更佳的手术时机[26]。

孕期并非不能进行X线辐射下的检查和治疗,但过程中要严格限制X线的使用。特别是在妊娠早期,X线辐射易影响胎儿器官发生和神经系统发育,应常规对孕妇使用铅裙等进行腹部X线屏蔽,以尽量减少对胎儿的辐射。Yuan等[26]发现,因心律失常接受导管消融治疗的孕妇,术中使用X线透视组较零射线组胎儿不良事件率更高(14.3% vs 0.9%,P=0.015)。一般而言,胎儿辐射剂量<1mGy可作为妊娠患者介入治疗的安全阈值,Damilakis等[30]研究发现,因心律失常接受导管消融术的妊娠患者,腹部屏蔽后胎儿辐射剂量<1mGy与良好的母儿结局相关。近年来,随着心腔内超声技术在房颤导管消融术中应用的普及,手术安全性有了进一步提升,对X线的依赖性也进一步降低,大部分情况下可实现零射线房颤导管消融术[26,29]。

妊娠合并风湿性心脏病二尖瓣中重度狭窄的患者,妊娠期房颤发作伴快心室率,易引发心功能迅速恶化,药物治疗无效时,二尖瓣球囊扩张术可作为孕妇的急救方法,同时有一定的房颤转复率[17]。

8 分娩时机和分娩方式

妊娠合并房颤不是终止妊娠的指征,而应综合考虑孕妇和胎儿的安全性,并结合孕妇心功能状态、血栓栓塞风险、药物治疗有效性、介入治疗的可行性和必要性、孕周等,决定继续妊娠的可行性及终止妊娠的时机。妊娠合并房颤,妊娠风险为Ⅳ级,一般建议在妊娠32~34周终止妊娠;如不伴结构性心脏病,心功能Ⅰ级,可在良好的综合监测下,适当延长孕周;伴有结构性心脏病者,或经治疗后心功能下降者,必要时及时引产或剖宫产终止妊娠[18]。

对于妊娠合并房颤的孕妇,建议至有良好心脏专科的三级甲等综合性医院就诊,并提前制定分娩方案[21]。有计划的择期剖宫产是优先选择的方案,尤其是那些血栓栓塞风险高危的孕妇,以尽可能缩短中断抗凝的时间。剖宫产可在较短时间内结束分娩,避免长时间子宫收缩引起血流动力学变化,减轻产妇疲劳和疼痛等引起的耗氧增加,血压和心率变化较阴道分娩者小,可降低分娩时再次房颤发作的可能性[16]。如分娩开始时,仍在口服华法林或INR没有达到手术标准,可维生素K1拮抗,推荐分娩方式为剖宫产[21]。采用阴道分娩者,如患者有抗凝指征,需分娩前更换为肝素抗凝。如采用硬膜外麻醉进行分娩,需提前终止抗凝治疗,以降低穿刺出血风险;未终止抗凝者,建议采用全身麻醉。

9 总结

由于妊娠合并房颤的特殊性,相关循证医学资料匮乏,目前仍存在较多尚未回答或存在争议的问题,有待于未来通过开展多中心注册研究等予以解决。建议多学科团队合作对妊娠合并房颤进行规范诊治,以期尽可能降低房颤对母儿的危害。