改良针内针穿刺技术在老年患者单侧全髋关节置换术中的应用

2023-11-11官永银林华阳饶福东修忠标张良志杨婷婷屈云宵方寒冰

官永银, 林华阳, 饶福东, 林 洁, 修忠标, 刘 洪, 张良志, 杨婷婷,屈云宵, 方寒冰, 孙 鹤

(1.福建中医药大学附属第三人民医院麻醉科, 福建 福州 350108;2.福建中医药大学附属人民医院麻醉科, 福建 福州 350004;3.福建中医药大学附属人民医院骨伤科, 福建 福州 350004)

老年人因多发基础疾病,为了有利于术后快速康复,单侧全髋关节置换术(简称单髋术)首选椎管内麻醉[1-3],如果麻醉后至手术结束的时间<3 h,且脊椎麻醉(简称脊麻) 的肌松效果充分,应优选单次脊麻[4]。由于老年人腰椎解剖退行性改变、椎体压缩、骨赘形成、小关节增生、椎间隙变窄和腰椎弯曲能力下降、腰椎骶化及骶椎腰化解剖变异等客观因素,穿刺点解剖定位困难和穿刺失败率明显增加[5-6]。盐酸罗哌卡因(耐乐品)是获得国家市场监督管理总局批准的用于脊麻且具有动-静分离的药理特性[7-8],本研究在前期采用硬膜外穿刺针进行引导的传统针内针技术穿刺后进行盐酸罗哌卡因单次等比重脊麻成功应用于高龄患者单侧全膝关节置换术[9]的基础上,采用穿刺前结合超声定位相应腰椎棘突间隙的方法[10-11],对穿刺引导针进行改良和专利申请[12-16],采用改良针内针穿刺技术和单次高剂量盐酸罗哌卡分次稀释及分次注药法,该方式国内尚未见相关报道。本研究探讨麻醉专利器具成品的临床应用,拟提升单次脊麻的穿刺成功率而不增加相应的不良反应,旨在提高单次脊麻的穿刺成功率和麻醉效果,并初步探讨超声定位下采用改良针内针穿刺技术进行单次等比重脊麻的可行性。

1 资料与方法

1.1 研究对象和分组

研究对象来自2020 年3 月—2021 年2 月福建中医药大学附属人民医院。本研究采用前瞻性研究设计方法。研究对象为符合单侧全髋置换术手术适应证的老年患者,按照美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists, ASA) 分 级 定 为ASA Ⅰ~Ⅲ级,年龄≥65 岁,性别不限。排除标准:并发ASA Ⅳ级;穿刺部位皮肤感染;下肢截瘫;服用抗凝药未控制;电击伤史;耦合剂过敏;病理肥胖;拒绝加入研究等患者。研究从2020年3 月开始,收治的择期或限期拟行单髋术的老年患者陆续进入研究,进入研究的患者随机纳入传统组和改良组,每组各30 例。所有患者在2021 年2 月完成入组。本研究经福建中医药大学附属人民医院医学伦理委员会批准(伦理委员会批准号:20200210),进入研究的患者均签署知情同意书。研究过程由福建中医药大学附属人民医院质控科控制研究资料并顺利实施,确保研究对象的年龄、性别、体质量指数(body mass index,BMI)、ASA 分级、脊柱侧弯例数和穿刺侧卧体位侧别等各特征的均衡性。

1.2 麻醉方法

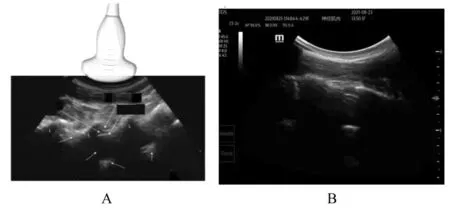

所有患者入室后监测各生命体征,开放深静脉预扩容250~500 mL,桡动脉有创血压动态监测,面罩吸氧。所有患者的手术体位取髋部后外侧入路,穿刺体位取侧卧和患侧在上,由另一名麻醉科医师使用便携式SonoSite MicroMa 超声仪低频(3~6 MHz)凸阵探头(美国Sonosite 公司),采用椎体双定位法定位穿刺间隙。先将探头水平放置于骶骨正上方,取旁正中长轴判定骶骨位置后,逐步向头侧移动计数,在椎板“马头征”图像的中线划线,探头旋转90°沿正中短轴横断面“猫脸征”图像的中线划线,两划线交叉点为定位穿刺点;然后探头在患侧髂嵴最高点沿着腰方肌移动扫向头侧的第十二肋骨,横突上缘对准椎间隙,向尾侧计数再次核定穿刺的棘突间隙和穿刺点,无菌笔依序进行标记。L2-3、L3-4 和L4-5 3 个间隙的超声图像显示的椎板间隙、前复合体清晰度和长度见图1[10-11],确定穿刺间隙的选择顺序,并储存穿刺间隙的超声图像用于测量,操作时探头不紧压皮肤。

图1 穿刺间隙的超声定位图Fig.1 Ultrasound localization diagram of puncture gap

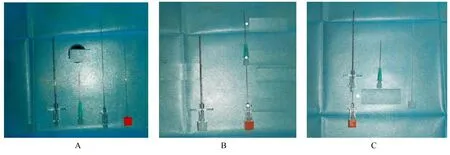

所有患者均采用一次性麻醉穿刺包(AS-E/S Ⅱ型,珠海福尼亚医疗设备有限公司),并采用5.0 mL 一次性无菌注射针筒(带25 G 注射针头),2 组针内针装置见图2。消毒铺巾,穿刺前在棘突间隙定位标记点沿超声定位方向行皮内、棘上棘间韧带浸润(1%利多卡因2.0 mL),采用20 G 一次性使用注射针套好专用衔接头备用。传统组患者采用16 G 注射针破皮、16 G 硬膜外穿刺针穿刺引导25 G 腰穿针进行传统的针内针技术,改良组患者采用套好专用衔接头的20 G 注射针破皮引导、25 G 腰穿针进行改良的针内针技术。所有单次脊麻穿刺操作均由同一名具有高级职称的麻醉科医师采用正中入路进行。若在首选间隙设定穿刺次数超过2 次仍不成功,则根据超声信息提示改为次选穿刺间隙进行穿刺,2 个间隙皮肤穿刺2 次均不成功则视为穿刺失败,改为全麻。2 组患者穿刺成功后观察脑脊液流出情况,待脑脊液流出后采用盐酸罗哌卡因进行单次等比重脊麻,采用分次稀释分次注入法[9]将1.8 mL 1.0%盐酸罗哌卡因注入脑脊液,由另一名不知研究分组情况的麻醉助理采用计算器记录穿刺操作步骤所用时间,并在术后48 h 内进行随访。

图2 改良型和传统型穿刺引导装置Fig.2 Modified and traditional puncture guidance devices

1.3 观察指标和诊断标准

1.3.1 穿刺相关的指标观察 观察患者单次脊麻的1 次穿刺成功率(指不调整穿刺针方向,只通过1 个皮肤穿刺点到达蛛网膜下腔的百分率)、2 次穿刺成功率、1 次皮肤穿刺成功率(指不限调整穿刺针方向,只通过1 个皮肤穿刺点到达蛛网膜下腔的百分率)、2 次皮肤穿刺成功率、穿刺时间(指皮肤浸润患者皮肤到开始推注罗哌卡因所用时间)和患者满意度(设定满分为5 分,满意为4 分以上:1 分,非常不满意;2 分,不满意;3 分,一般满意;4 分,满意;5 分,非常满意)。

1.3.2 麻醉效果指标观察 ①麻醉效果指标:感觉阻滞起效时间、最高平面、平面固定时间(注药后30 min 内由另一名不知分组情况的麻醉助理采用计时器记录,前5 min 每1 min 测定1 次,之后每2 min 测定1 次,直至完成操作,感觉平面以针刺无痛为准)、术者对肌松满意度(满意:肌松好,满足手术要求;一般:肌松欠佳,勉强手术;差:肌松差,不能手术)、手术时间和麻醉后恢复室(post anesthesia recovery room,PACU)停留时间。②术中平均动脉压(mean arterial pressure,MAP)和心率(heart rate,HR)。

1.3.3 麻醉操作中的即刻不良反应观察 观察患者术后48h内回抽见血、异感、穿破硬脊膜神经相关症状和头痛的发生情况。

1.4 统计学分析

采用SPSS 21.0 统计软件进行统计学分析。患者性别、ASA 分级、脊柱侧弯例数、穿刺侧卧体位侧别、1 次穿刺成功率、2 次穿刺成功率、1 次皮肤穿刺成功率、2 次皮肤穿刺成功率、患者满意率、首选L2-3 穿刺间隙正中入路的例数、最高阻滞平面、肌松满意度、回抽见血、异感、穿破硬脊膜、术后神经相关症状和术后头痛以频数和百分率表示,组间比较采用χ2检验或Fisher 确切概率法;患者年龄、BMI、感觉阻滞起效时间、平面固定时间、手术时间、恢复室停留时间和麻醉前后MAP和HR 服从正态性分布,以±s表示,2 组间样本均数比较采用两独立样本t检验;穿刺时间不服从正态性分布,以M(P25,P75)表示,组间比较采用非参数Wilcoxon 秩和检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

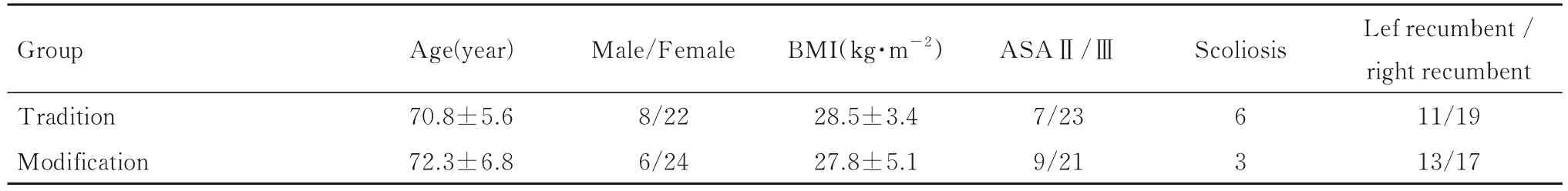

2.1 2 组患者一般资料本研究共纳入60 例患者,所有患者穿刺成功,无退出研究者。2 组患者年龄、性别、BMI、ASA 分级、脊柱侧弯例数和穿刺体位比较差异均无统计学意义(P>0.05),组间匹配满足均衡性要求。见表1。

表1 2 组患者一般资料Tab.1 General data of patients in two groups (n=30)

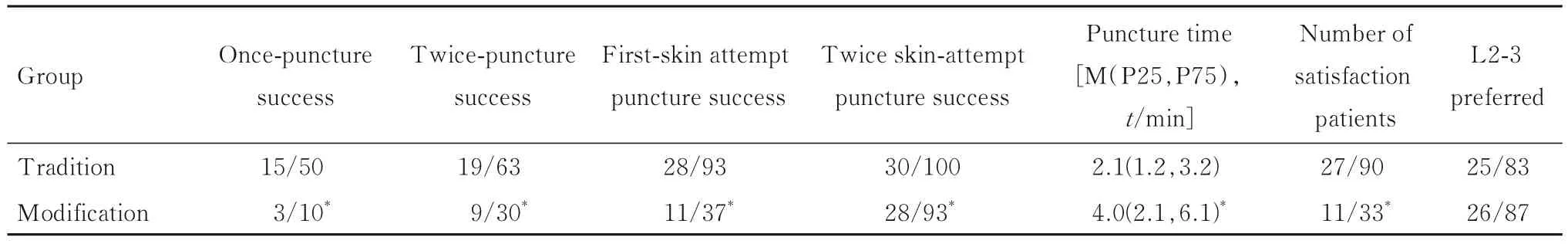

2.2 2 组患者麻醉穿刺相关指标与传统组比较,改良组患者1 次穿刺成功率、2 次穿刺成功率、1 次皮肤穿刺成功率和2 次皮肤穿刺成功率更高,穿刺时间更短,患者满意率更佳(P<0.01)。首选L2-3 穿刺间隙正中入路的例数为25 例(83%)和26 例(87%),L3-4 穿刺间隙正中入路的例数为5(17%)和4 例(13%)。见表2。

表2 2 组患者穿刺相关指标Tab.2 Puncture related indexes of patients between two groups (n=30)

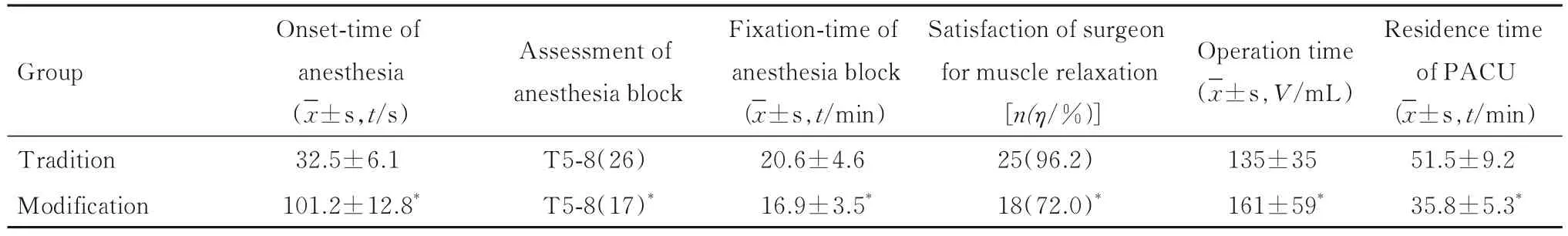

2.3 2 组患者麻醉效果与传统组比较,改良组患者因局麻药与脊神经表面膜蛋白能充分结合,且结合时间更快,麻醉起效时间缩短(P<0.01);改良组患者全部满足所需要的麻醉平面T5-8,而传统组患者中仅半数以上患者(17/25)具备所需的麻醉平面,2 组患者全部满足所需的麻醉平面率(100%vs68%) 比较差异有统计学意义(P<0.01);改良组患者麻醉平面固定时间有所延迟(P<0.01),但是术中全程对术者满意率较传统组高(33.33%vs30.00%,P<0.01);改良组患者所需的手术时间明显短于传统组(P<0.01);改良组患者PACU 停留时间与传统组比较差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 2 组患者麻醉效果指标Tab.3 Indexes of anesthetic effects of patients between two groups (n=30)

2.4 2 组患者麻醉前后MAP 和HR麻醉前2 组患者MAP 和HR 比较差异无统计学意义(P>0.05);麻醉后10 min 和术后10 min,与传统组比较,改良组患者MAP 和HR 均明显升高(P<0.05);与麻醉前比较,麻醉后10 min 和术后10 min 2 组患者MAP 降低(P<0.05),麻醉后10 min 患者HR 升高(P<0.05)。见表4。

表4 2 组患者麻醉前后MAP 和HRTab.4 MAP and HR of patients in two groups before and after anesthesia (n=30,±s)

表4 2 组患者麻醉前后MAP 和HRTab.4 MAP and HR of patients in two groups before and after anesthesia (n=30,±s)

*P<0.05 compared with tradition group; △P<0.05 vs before anesthesia.

MAP (P/mmHg)HR (beat·min-1)Group 10 min after operation 72.5±7.8 73.6±11.3*Before anesthesia 10 min after anesthesia 85.6±12.7△87.3±13.2*△10 min after anesthesia 82.6±12.7△87.3±15.5*△10 min after operation 85.6±12.7△87.3±13.2*△Before anesthesia 81.0±9.8 80.6±8.7 Tradition Modification 106.1±13.9 110.5±14.2

2.5 2 组患者穿刺相关不良反应情况2 组患者发生见血(5vs3)、异感(3vs1)、穿破硬脊膜(0vs1)、术后神经相关症状(0vs0)、术后头痛(0vs1)的例数差异不大。

3 讨 论

脊麻的肌松效果确切,对单髋术有利[1-3,7-8,17]。近年来,为避免较粗的针尖斜面直孔型腰穿针对硬脊膜和蛛网膜的损伤以及腰硬联合麻醉中硬膜外穿刺针对棘间韧带的损伤,可在停用预防剂量的肝素桥接抗凝治疗期间采用超微创单次脊麻技术[18]。该技术采用25 G 笔尖式侧孔型腰穿针直接穿刺,而非采用传统的硬膜外穿刺针和腰穿针的针内针技术,使患者术后腰痛和头痛发生率低,但由于腰穿针的针体过细、质地较软,腰穿过程中腰穿针转偏移位易导致腰穿失败,因此在老年人、肥胖和脊柱结构异常等特殊人群中不易成功。该类患者适合选用引导针引导腰穿针穿刺后的单次脊麻[9-11,19-20]。

近年来发现超声定位引导具有明显优势[10-11,19-20]。本研究采用超声定位腰椎棘突间隙后进行非可视下的正中入路穿刺,可以更精准地定位腰椎穿刺间隙、测量穿刺角度、精准把握穿刺方向和到达距离,减少传统定位的局限性,尤其针对L5 骶化/S1 腰化的患者,该方法可以避免穿刺间隙高于L2 间隙对脊髓圆锥的误伤。超声可视化定位对确定腰椎棘突间隙和穿刺明显有利[10-11,20],减少麻醉操作医生的失误率,更适用于老年人等特殊人群[10,19-20]。穿 刺 前 根 据 老 年 患 者L2-3、L3-4 和L4-5 这3 个间隙的超声图像确定穿刺顺序,2 组L2-3 间隙为首选[21-24],因为该棘突间隙相对较直和宽,腰椎活动的相应肌肉韧带产生应力和张力也相对较轻,韧带钙化和腰椎间盘突出发生率相对较低,腰穿成功率最高[23-26],与本课题组前期研究[21-23]结果相似。

本课题组前期研究[20,27]显示:采用16 G 硬膜外穿刺针穿刺硬膜外成功后,再采用25 G 腰穿针进行针内针穿刺技术容易导致穿刺次数增加、穿刺时间过久和棘上及棘间韧带损伤加重,甚至导致穿刺失败和增加硬脊膜、蛛网膜和脊神经损伤风险[25]。改良针内针技术可以明显减少穿刺次数并缩短穿刺时间,提高一次性穿刺成功率,且更换一个穿刺间隙的成功率明显提高,推测其可能与老年腰椎退行性改变和穿刺间隙变窄有关。本研究结果显示:传统组患者采用硬膜外穿刺针作为引导,改良针内针装置在穿刺过程中更易调节方向和深度。2 组患者局麻药注药方式虽均采用分次稀释分次注药法,改良组患者局麻药注入到脊神经的距离更短,与脊神经表面膜蛋白结合更快、更充分、更牢固,阻滞起效时间更快更早,满足所需要的麻醉平面T5-8 的例数更多。局麻药用于脊麻的作用时间≤3 h,如需延长单次脊麻的作用时间,局麻药对脊神经表面膜蛋白结合需更充分和更牢固;麻醉平面要足够高、上下平面要足够宽,平面越高,麻醉效果消退越慢,麻醉作用时间相应延长;感觉平面比运动阻滞平面高2~4 节段,且对呼吸影响的平面在T4 及以上,但并非所有患者对采用分次稀释分次注药法的单次脊麻均能达到T5。传统组患者从腰穿针侧孔注入的局麻药,其分散起始于蛛网膜下腔的后部,而改良组患者因为腰穿针更可能在蛛网膜下腔的中部,使得从侧孔注入的局麻药更易与脊神经表面膜蛋白结合。改良组患者阻滞起效更快,下肢静脉更早扩张,导致下腔静脉回流减慢,血压下降更快;但是局麻药与脊神经表面膜蛋白结合得更充分和更牢固,作用持续时间相对延长,一旦体位变动,回心血流量易受影响,如果输入液体不足,则容易出现血压降低,术中局麻药阻滞起效后,循环比较稳定[4]。

本文作者采用5.0 mL 一次性用无菌注射器配合25 G 一次性注射针头进行皮下浸润局麻,为了有利于25 G 腰穿针顺利进入而进行了针内针穿刺技术,将20 G 一次性注射针应套好专用衔接头[12,16],手持腰穿针针柄,将侧孔圆锥型的针尖套入衔接头,针尖部分也未接触无菌手套(因为有滑石粉等异物),腰穿时一只手辅助引导针进行穿刺,需调节方向和角度时,腰穿针退至引导针针体内,调整引导针方向即可重新穿刺。传统组患者破皮后采用硬膜外穿刺针作为引导针,针体更粗,仍不能完全避免硬膜外穿刺损伤硬脊膜脑脊液外漏导致的术后头痛[28]。本研究患者均采用侧卧体位手术,盐酸罗哌卡因有独特无菌聚丙烯安瓿,可以降低污染风险且中枢神经毒性较低,因此疗效更确切,更能满足术者对肌松的要求,患者均未见术后相关神经症状。 本研究具有一定的局限性:手术样本量较少,也未对手术操作者和数据记录者进行盲法,仅提供了一种引导穿刺的改良方法,未来有待行多中心大样本的临床随机对照试验进一步验证。

综上所述,行单侧全髋关节置换手术的老年患者中,超声辅助定位棘突间隙下,采用罗哌卡因单次等比重脊麻应用改良针内针穿刺技术进行的非可视化穿刺可以明显减少穿刺次数,缩短穿刺时间,增加1 次穿刺成功率、1 次皮肤穿刺成功和患者满意率,与传统组患者采用的传统针内针技术法比较具有明显优势。