布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合不同经皮克氏针穿针固定方式治疗儿童难复性肱骨髁上骨折的临床疗效

2023-11-07杨烨刘彬

杨 烨 刘 彬

(1 陕西省宝鸡市妇幼保健院小儿外科,陕西省宝鸡市 721000;2 咸阳市第一人民医院小儿骨科,陕西省咸阳市 712000)

肱骨髁上骨折是指肱骨远心端内外髁上方发生骨折,是一类儿童常见损伤性疾病,该类骨折病例数在儿童骨折损伤中排第2位,占比约为15%,在儿童肘关节损伤中占比约为75%[1]。该类骨折常可引起神经血管损伤、肘内翻畸形等并发症,严重影响儿童健康[1]。儿童难复性肱骨髁上骨折是指肱骨断端完全移位,软组织损伤严重且肿胀明显,手法复位至少1次仍不能成功复位或首诊复位成功3~5 d后再次移位的一类骨折[2],其治疗困难主要体现在难以满意复位和难以维持复位两个方面[3]。目前,临床多采用切开复位穿针内固定技术治疗儿童难复性肱骨髁上骨折,该方法复位效果好,稳定性高,但术中剥离骨膜、显露骨折断端可能导致感染、肘部损伤加重[4],因此探讨更安全高效的治疗手段十分必要。布巾钳尺骨鹰嘴牵引治疗肱骨髁上骨折,可通过张力挤压骨折部位,纠正骨折移位,将其应用于难复性肱骨髁上骨折患儿的治疗,可避免手术切开复位引发的不良反应,具有较好的疗效[5],但其治疗周期偏长,治疗过程中骨折复位的稳定性不足,治疗效果有待进一步提升。经皮克氏针穿针固定是肘关节复位后常用的固定方法,可使骨折部位尽早达到解剖复位,维持骨折区域复位后的稳定性,提升治疗效果[6]。目前经皮克氏针穿针固定方法主要包括单纯外侧穿针固定和外侧内侧交叉穿针固定两种方法,既往研究表明,前者的稳定性不及后者,后者安全性不及前者[7]。鉴于此,本研究通过回顾性分析91例难复性肱骨髁上骨折患儿的临床资料,对比布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合不同经皮克氏针穿针固定方法对儿童难复性肱骨髁上骨折的治疗效果,以期探索更安全高效的儿童难复性肱骨髁上骨折临床治疗手段。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析2016年1月至2021年3月在陕西省宝鸡市妇幼保健院小儿外科接受治疗的91例难复性肱骨髁上骨折患儿的临床资料。纳入标准:(1)年龄≤14岁;(2)经影像学检查确诊为肱骨髁上骨折;(3)手法复位1次失败;(4)患儿家属签署诊疗知情同意书。排除标准:(1)陈旧性、病理性、开放性骨折;(2)肘关节先天性畸形或合并其他部位骨折;(3)合并血管损伤;(4)合并神经损伤;(5)临床资料不完整。将行布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧克氏针穿针固定治疗的42例患儿作为A组,行布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧内侧交叉克氏针穿针固定治疗的49例患儿作为B组。A组患儿的年龄为3~10(5.84±1.02)岁,男童31例、女童11例,病程1.5 h至4.3 d[(2.47±0.39)d],伸直型40例、屈曲型2例,尺偏型29例、桡偏型13例,肱骨髁上骨折 Gartland分型为Ⅱ型17例、Ⅲ型25例,随访12~15(13.59±1.38)个月。B组患儿的年龄为3~11(5.76±1.07)岁,男童36例、女童13例,病程1.2 h至4.1 d[(2.58±0.42)d],伸直型47例、屈曲型2例,尺偏型34例、桡偏型15例,肱骨髁上骨折Gartland分型为Ⅱ型21例、Ⅲ型28例,随访12~15(13.67±1.24)个月。两组患儿的年龄、性别、病程、骨折类型、随访时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究已通过陕西省宝鸡市妇幼保健院医学伦理委员会审批。

1.2 治疗方法 A组:采用布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧克氏针穿针固定治疗。以仰卧位为手术体位,由助手握住患肢腕部,屈肘90 °,肩外展 60 °~80 °。术者对患儿肘部消毒并铺无菌单,用拇指和食指挤压患儿尺骨鹰嘴下方3 cm处肿胀皮下组织,定位尺骨嵴,注射利多卡因局部麻醉,再用拇指和食指挤压使尺骨嵴与局部皮肤贴合,将已消毒的布巾钳(咬合重叠3 mm)钳尖对准尺骨嵴两侧,咬合布巾钳,使钳尖夹于尺骨嵴骨皮质内,咬合深度距尺骨嵴10 mm。用无菌敷料覆盖布巾钳咬合皮肤处,用胶带固定钳齿处,用绷带固定前臂。随后将患儿肩外展60 °~80 °,前屈20 °,在肘后垫毛巾且使肘部屈曲80 °,前臂保持中立位,行前臂向上、尺骨鹰嘴向前的双向牵引,尺骨鹰嘴牵引重量1.5~2.5 kg,前臂牵引重量0.5~1.5 kg。牵引2~4 d,肿胀消退后行X线检查复位情况,如仍有移位残余,则进行手法纠正,直至复位满意。复位满意标准为透视正位片骨折侧方移位完全纠正,透视侧位片前后移位完全纠正,骨折近端肱骨前方皮质经过肱骨外髁骨化中心。复位满意后,以仰卧位为手术体位,行全身麻醉与臂丛阻滞麻醉,选择1.5~2.0 mm克氏针,在C型臂透视下,由肱骨外髁下方向肱骨近端穿入第1枚克氏针,克氏针经过骨折线中点。从肱骨远端外侧沿内上方向穿入2枚克氏针,克氏针均经骨折线穿透对侧皮质1 cm以上,进针角度可略微调整,整体呈扇形分布。

B组:采用布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧内侧交叉克氏针穿针固定治疗。布巾钳尺骨鹰嘴牵引复位手法同A组,牵引治疗2~4 d,未复位者辅以手法复位。复位满意后,以仰卧位为手术体位,行全身麻醉与臂丛阻滞麻醉,选择1.5~2.0 mm克氏针,在C型臂透视下,将患肢屈肘约45 °,定位肱骨内上髁和尺神经沟,将尺神经后推,从内上髁偏前处穿入第1枚克氏针,克氏针与肱骨干纵轴夹角为30 °~40 °。经外上髁向近端穿入2枚克氏针,克氏针均经过骨折线穿透对侧皮质1 cm以上,并使克氏针于骨折线上方交叉。

两组术后处理:固定完毕后,再行X线检查,确保固定满意,采用无菌敷料包扎,使肘关节屈曲90 °后用石膏后托制动固定。术后注射抗生素防止感染。术后第2天起做手指、手腕及手部各关节主动锻炼。每周复查1次X线检查,术后2~3周检查肘关节恢复情况。拆除石膏后行肘关节功能锻炼,术后4~6周经X线检查肘关节恢复情况,骨折线模糊,骨痂形成,即可拔出克氏针,并继续按要求进行肘关节功能锻炼。

1.3 观察指标

1.3.1 Baumann角、提携角:于治疗前、治疗后3个月、治疗后6个月及末次随访时进行X线检查,比较两组患儿患肢的Baumann角与提携角。在肘关节旋后位下行患肢正位X线检查,肱骨与底片平行,球管投射的射线垂直于底片。肱骨小头外缘骨骺线与肱骨干长轴向外向上的夹角即为Baumann角;沿尺骨纵轴线与肱骨干各绘一条直线,两条直线在肱骨髁上部交界处所形成的夹角即为提携角[8]。

1.3.2 Mayo肘关节功能:于治疗前、治疗后3个月、治疗后6个月及末次随访时,评估两组患儿的Mayo肘关节功能[9]。Mayo肘关节功能评分从疼痛、日常活动能力、活动范围、稳定性4个方面进行评价,满分100分,分值越高表示肘关节功能越好。

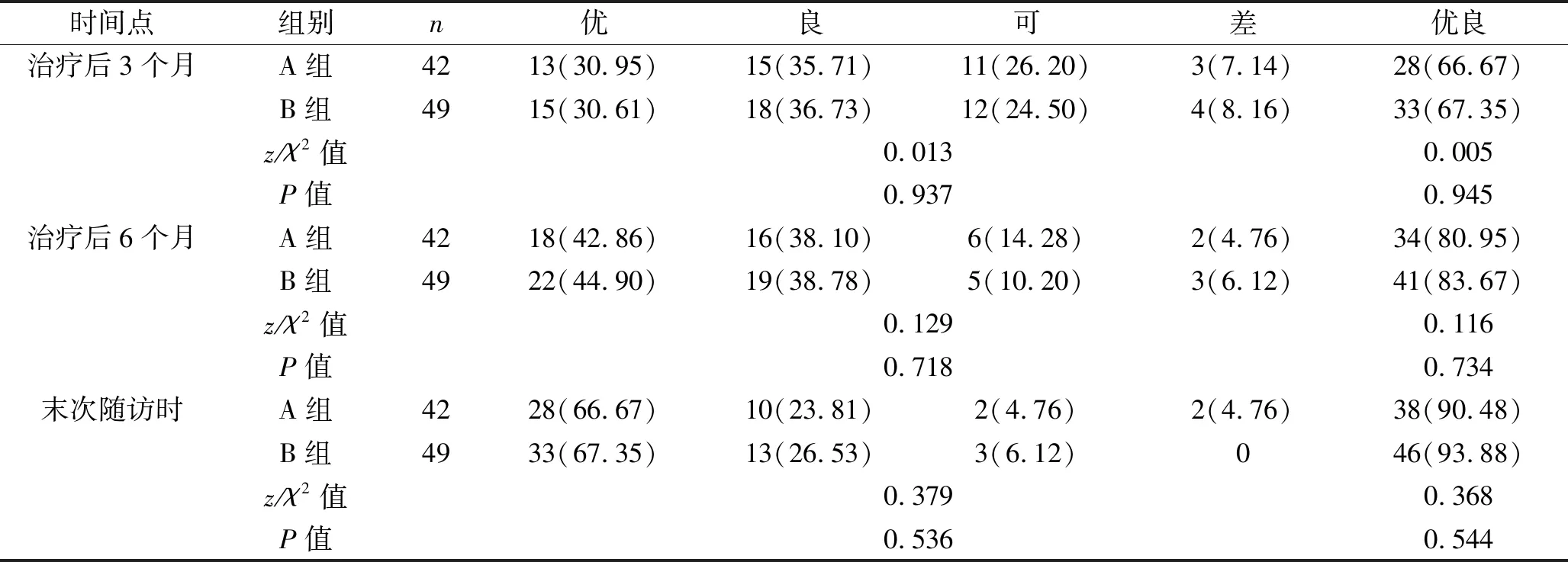

1.3.3 肘关节功能恢复情况:于治疗后3个月、治疗后6个月及末次随访时,采用Flynn标准[10]评估两组患儿的肘关节功能恢复情况。与对侧相比,提携角减小0 °~ 5 °,肘关节伸屈活动范围缩小0 °~ 5 °为优;提携角减小>5 ° 但≤10 °,肘关节伸屈活动范围缩小>5 ° 但≤10 °为良;提携角减小>10 ° 但≤15 °,肘关节伸屈活动范围缩小>10 ° 但≤ 15 °为可;提携角减小> 15 °,肘关节伸屈活动范围缩小> 15 °为差。优良率=(优+良)例数/总例数×100%。

1.3.4 骨折愈合时间与住院时间:记录两组患儿的骨折愈合时间与住院时间。骨折愈合标准[11]:(1)局部无压痛及纵向叩击痛;(2)局部无异常活动;(3)X线检查显示骨折处有连续性骨痂,骨折线已模糊;(4)拆除外固定后,连续观察2周骨折处不变形。满足上述标准视为骨折愈合。

1.3.5 术后并发症发生情况:记录两组患儿的术后并发症发生情况,包括术后骨折再移位、肘内翻、布巾钳误夹感染、尺神经损伤等。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0软件行统计学分析。符合正态分布的计量资料以(x±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,重复测量计量资料的比较采用重复测量方差分析;计数资料以例数(百分比)表示,组间比较采用χ2检验,等级资料的比较采用秩和检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 各时间点两组患儿Baumann角与提携角的比较 两组患儿的Baumann角、提携角差异无统计学意义(F组间=1.249、1.224,P组间=0.198、0.215),Baumann角、提携角有随时间变化的趋势(F时间=7.536、23.519,P时间<0.001),Baumann角、提携角的分组与时间有交互效应(F交互=4.072、17.628,P交互<0.001)。两组患儿治疗后3个月、治疗后6个月、末次随访时的Baumann角较治疗前减小,提携角较治疗前增大(P<0.05),见表1。

表1 各时间点两组患儿Baumann角与提携角的比较(x±s,°)

2.2 各时间点两组患儿Mayo肘关节功能评分的比较 两组患儿的Mayo肘关节功能评分差异无统计学(F组间=1.601,P组间=0.113),Mayo肘关节功能评分有随时间变化的趋势(F时间=16.593,P时间<0.001),分组与时间有交互效应(F交互=12.372,P交互<0.001)。两组患儿治疗后3个月、治疗后6个月、末次随访时的Mayo肘关节功能评分较治疗前升高,治疗后6个月、末次随访时的Mayo肘关节功能评分较治疗后3个月时升高,B组患儿末次随访时的Mayo肘关节功能评分较治疗后6个月时升高(P<0.05),见表2。

表2 各时间点两组患儿Mayo肘关节功能评分的比较(x±s,分)

2.3 各时间点两组患儿肘关节功能恢复情况的比较 两组患儿治疗后3个月与治疗后6个月的肘关节功能恢复优良率比较,差异无统计学意义(A组:χ2=2.217,P=0.137;B组:χ2=3.532,P=0.060);末次随访时肘关节功能恢复优良率高于治疗后3个月(A组:χ2=7.071,P=0.008; B组:χ2=11.034,P=0.001),但与治疗后6个月比较差异无统计学意义(A组:χ2=1.556,P=0.212; B组:χ2=2.560,P=0.110)。治疗后3个月、治疗后6个月、末次随访时,两组患儿肘关节功能恢复优良率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 各时间点两组患儿肘关节功能恢复情况的比较[n(%)]

2.4 两组患儿骨折愈合时间与住院时间的比较 两组患儿的骨折愈合时间与住院时间比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患儿骨折愈合时间与住院时间的比较(x±s)

2.5 两组患儿术后并发症发生情况的比较 A组患儿术后并发尺神经损伤1例(2.38%),B组患儿术后并发尺神经损伤9例(18.37%),B组的尺神经损伤发生率高于A组(χ2=4.388,P=0.036);A组患儿并发术后骨折再移位2例(4.76%),B组并发术后骨折再移位2例(4.08%),两组术后骨折再移位的发生率差异无统计学意义(χ2=0.126,P=0.723);两组均未出现布巾钳误夹感染、肘内翻、针道感染等其他并发症。

3 讨 论

肱骨髁上骨折在儿童骨折中较为常见,主要是由平面摔伤、高处坠落、车祸等因素所致,近年来,其发病率呈现明显上升趋势,严重威胁儿童的健康[12]。对于难复性肱骨髁上骨折患儿,反复多次的整复过程不仅会增加患儿的痛苦,还会增加骨化性肌炎的发生风险[2]。切开复位内固定是临床治疗难复性肱骨髁上骨折的主要手段,虽其治疗效果较为理想,但对于儿童而言却增加了肌肉、关节囊与骨骼粘连的风险,影响肘关节功能的恢复[13],故探寻更为安全有效的难复性肱骨髁上骨折治疗方法非常必要。

本研究结果显示,两组患儿治疗后患肢Baumann角较治疗前减小,提携角、Mayo肘关节功能评分较治疗前增加(P<0.05),但两组间各时间点Baumann角、提携角、Mayo肘关节功能评分差异无统计学意义(P>0.05);两组患儿的住院时间、骨折愈合时间及治疗后各时间点的肘关节功能恢复优良率差异无统计学意义(P>0.05)。上述结果表明布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧克氏针穿针固定与布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧内侧交叉克氏针穿针固定均可有效改善难复性肱骨髁上骨折患儿患肢Baumann角与提携角,促进其肘关节功能恢复,临床治疗效果相当。难复性肱骨髁上骨折的主要治疗难题是骨折复位,而布巾钳尺骨鹰嘴持续牵引能促使骨折重叠部位对合和异位部位自行校正,持续牵引2~4 d可稳定维持骨折区域复位状态,迅速缓解肘关节肿胀与疼痛,使肌肉、肌腱、腱膜、关节囊等软组织持续存在张力,对骨折部位产生挤压,将骨折断端重叠部位牵开并促使其对合,有利于尺偏、桡偏等异位部位自行复位,即使牵引后未能完成理想复位,骨折部位已经消肿,骨折断端已牵开,继续行简单的手法复位便可获得较为满意的复位效果[13-14]。该方法解决了骨折断端“难以满意复位”的问题。但单独布巾钳尺骨鹰嘴牵引治疗周期长且难以维持骨折复位的长期稳定性,而在保证满意复位后辅以穿针固定可缩短治疗周期,为骨折区域提供高强度的内固定,减少骨折再次移位的风险,确保骨折部位的长期稳定性,降低肘内翻、再移位等并发症的发生率,提升治疗效果[15-16]。布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮克氏针穿针固定既有利于患肢Baumann角和提携角的恢复,也有利于患儿及早进行肘关节功能锻炼,改善关节活动能力与活动范围,促进肘关节功能恢复,同时,克氏针穿针固定也解决了骨折区域“难以维持复位”的难题,可缩小骨折断端的间隙,有利于骨痂的形成,促进骨折愈合[17]。

此外,本研究结果显示,B组患儿术后并发尺神经损伤的发生率高于A组(P<0.05),但两组并发骨折再移位的发生率差异无统计学意义(P>0.05),表明布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧克氏针穿针固定治疗儿童难复性肱骨髁上骨折能有效降低术后尺神经损伤的发生风险,具有更好的安全性。经皮外侧克氏针穿针固定与经皮外侧内侧交叉克氏针穿针固定均可造成医源性尺神经损伤,但后者风险更大,曾远等[18]在Gartland Ⅲ型儿童肱骨髁上骨折的治疗中发现,采用经皮外侧克氏针固定的患儿尺神经损伤发生率低于经皮外侧内侧交叉克氏针穿针固定,这与本研究结果相似。但Suganuma等[19]认为,在治疗儿童肱骨髁上骨折时,单纯外侧克氏针内固定与内侧外侧交叉克氏针内固定的医源性尺神经损伤发生率差异无统计学意义,与本研究结果不符,分析其原因可能是医生穿针固定的技巧存在差异,医生对患儿肘部曲度的把握度不同,可导致进针角度等存在差异。目前,临床上尚无完全避免神经损伤的穿针方法,临床医生还需要提高穿针技巧以减小神经损伤风险。另外,尺侧穿针时应避免屈肘过度,减少尺神经前移,以降低尺神经损伤的发生率。肖雅等[20]发现,单纯外侧穿针固定和内侧外侧交叉穿针固定治疗儿童肱骨髁上骨折术后再移位发生率无显著差异,与本研究结果一致。但Sodhai等[21]的研究表明,内侧外侧交叉穿针固定的稳定性更好,术后骨折移位的风险更低,与本研究结果不一致,分析原因可能是单纯外侧入针时所选择的角度不同,使得骨折部位固定稳定性有差异,说明通过调整入针角度,可提升经皮外侧克氏针穿针固定的稳定性。

综上所述,布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧克氏针穿针固定与布巾钳尺骨鹰嘴牵引联合经皮外侧内侧交叉克氏针穿针固定治疗儿童难复性肱骨髁上骨折,均能有效改善患儿患肢Baumann角和提携角、肘关节功能,促进肘关节恢复,且两者的临床治疗效果相当,但前者并发尺神经损伤的发生率更低,安全性更好。