机械创新人才培养实践教学体系构建

2023-10-26韩奉林吴万荣云忠赵海鸣陈志

韩奉林 吴万荣 云忠 赵海鸣 陈志

DOI:10.3969/j.issn.1671-489X.2023.14.027

摘 要 针对传统机械人才培养方案中实践教学对创新等高阶能力支撑不足的问题,提出由课程项目、学期综合项目和自主课外项目构成的机械创新人才实践教学体系,并分别以“机械制造工艺学”“智能制造综合实践”和“工程项目实践A(I)”为例,具体介绍三种项目的实施模式。

关键词 实践教学体系;工程教育;创新人才;人才培养;课程项目

中图分类号:G642.44 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2023)14-0027-06

Practice Teaching Scheme for Training of Inno-

vative Personnel in Mechanical Engineering//HAN Fenglin, WU Wanrong, YUN Zhong, ZHAO Hai-

ming, CHEN Zhi

0 引言

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央作出了建设制造强国的重大战略决策,2015年,国务院印发《中国制造2025》。人才是打造制造高地、建设制造强国中最核心的要素[1]。虽然我国工程教育为国家经济社會发展作出了重大贡献,为我国经济社会发展提供了强有力的人才支撑和人力资源保障[2],但对比制造强国的人才需求和工程人才培养现状发现,人才培养还不能很好地适应《中国制造2025》提出的新要求,学生创新创业能力偏弱[3]。培养符合新时代产业发展需求的机械创新型人才,是国家对高校工程教育提出的急迫的新任务。

实践是工程的本质属性,创新意识和创新能力只有在创新实践中才能得到锻炼和培养[4]。在实践中,学生可以发现知识短板,从而增强相应理论课程的学习动力,实践是帮助学生确定学习方向的“牛鼻子”;同时,只有实践才能真实检验学生解决问题的能力,所以实践又是检验人才培养质量的“试金石”。总之,实践是机械创新人才培养的关键。

然而长期以来,受“工程教育科学化”理念的影响[5],机械工程人才培养强调以学科逻辑为中心,实践教学只是便于理解理论课程内容的从属性工具。这种模式严重制约了学生解决复杂工程问题能力和创新能力的培养,无法适应制造强国战略对人才的需求。

近年来,为应对产业飞速发展对人才培养的挑战,提高高等工程人才培养质量,国内外很多高校在实践培养体系构建方面进行了积极的探索[6]。2000年左右,麻省理工学院等高校提出CDIO(Con-

ceive-Design-Implement-Operate,构思—设计—实现—运作)教学理念,以从产品研发到产品运行的生命周期为载体,让学生以主动的、实践的、跨课程的方式学习工程。

2005年起,汕头大学、燕山大学、成都信息工

程大学、中国石油大学、云南大学等高校也非常积极地应用CDIO理念改革课程体系,并构建与之配套

的“三级项目”实践体系[7]。

欧林工学院贯彻以学生为中心(Student-Cen-tered)的理念,形成了具有革命性的特色教学模式。其中特别强调实践的作用,学生入校第一天就接触工程问题,而不是在修完一年或更长的数理课程后。这些实践往往是综合性旳,需要学生运用跨课程,甚至是跨学科的知识来完成。同时实践题目很多是开放性的,让学生不只会回答问题,更要学会如何找问题,引导学生关心社会和需求,通过工程创新解决人类发展所遇到的问题[8]。

为解决机械创新人才培养实践教学与制造强国人才需求的失配问题,中南大学以CDIO、OBE等国际高等工程教育的先进理念为指导,综合中南大学人才培养目标和实际条件,通过长期的教学实践探索,建立起“课内实践—综合训练—课外项目”一体化的机械创新人才三级实践教学体系和实施范式,取得了良好的效果。

1 面向能力育成的实践教学体系框架

1.1 传统人才培养方案中存在的问题

传统人才培养方案中其实包含很多实践环节,如课内实验、各类课程设计、认识和生产实习、金工实训以及毕业设计等。由于存在以下问题,限制了实践教学对人才高阶能力培养的贡献。

1)实践教学在人才培养体系中处于从属位置,大多数实践是服务于课程知识,而非服务于学生能力提升的。比如课内实验的主要作用是为了帮助学生理解知识点;课程设计的主要作用是应用配套课程知识,深化对课程理解;认识和生产实习虽然不针对具体课程,但仍是以让学生“知道什么”,而不是以学生“能做什么”为目标。

2)学生在实践中的参与度不够,很多实践是验证性、重复性的。不少实践内容陈旧,学生在参与已经形成标准模板的“经典”实践题目时,难以做到手脑结合。比如金工实习中的“磨锤头”“机械设计课程设计”中的减速箱设计等教学环节,学生往往比葫芦画瓢就能完成,显然对创新能力培养的支持不够。

3)实践教学环节零零碎碎,整体性和层次性都不强。各种实践之间缺乏人才能力培养逻辑以及知识内容上的衔接,形成了“铁路警察、各管一段”的情况。

1.2 机械创新人才实践教学体系的构成

针对以上问题,秉承回归工程和聚焦实践的教育理念,强化实践在人才能力培养中的引领作用和出口验证功能,构建图1所示的实践教学体系,共分为三个模块。

1)课程项目。这是课程级的实践模块,但与传统的课内实验不同,课程项目不再是课堂授课的附属环节,而是将实践贯穿课程,起到引领性的作用,用于支持课程核心能力的达成。

2)学期综合项目。将各个课程的课程设计进行整合,形成面向课程模块的学期综合项目,实践主题覆盖本学期所开设的核心专业课程群的主要学习目标,尽量让学生能够体会解决一个实际问题的全过程,做好课程间的衔接。

3)自主课外项目。充分发挥实践的引领作用,增设了贯穿学期的自主课外项目。从学期的第一周起就向学生布置任务,让他们在课外自主完成一些带有趣味性的任务。而完成这些任务又需要用到本学期即将学习的课程中的相关知识,从而激发学生学习相关课程的内在驱动力。

这三个模块是相辅相成、相互支撑的。从教学目标看,课程项目负责帮助学生获得解决问题的子能力,学期综合项目则更强调子能力的综合,而自主课外项目则更看重创新、工程、探究等思维和意识的培养。从学习进程看,自主课外项目可以在课程前发挥作用,激发学生的内生学习动力;课程项目可以在课程中发挥作用,帮助学生扎实掌握知识,培养基本能力;学期综合项目则能够在课程结束后综合检验学生的学习成效。

2 通过课程项目牵引理论课程学习

在传统人才培养模式中,专业课程也包含不少实验课时,但性质往往是验证性或者演示性的。为此,对人才培养计划中的专业主干课程进行重塑,以系列性的实践活动反向影响教学内容、顺序、方法,使课程呈现实践属性,真正促使理论课程与实践活动互相融合、相得益彰。

下面以“机械制造工艺学”为案例说明课程项目的设计思路和实施流程。

“机械制造工艺学”承担了培养学生制造工艺设计与分析能力的重要任务,是机械专业的核心专业基础课。学生由于缺乏实际生产经验,仅靠课堂学习很难真正达到课程设定的高阶学习目标。同时课程配套的“机床刚度测试”“加工误差统计分析”和“组合夹具拼装”等实验以验证操作为主,并且主要支持局部知识点的理解,对整体工艺设计与分析能力构建的贡献有限。

因此,设计与课程理论教学并行开展的课程项目,让学生能够分组完成一个零件“工艺设计—制造监控—质量分析”的全流程。机械制造需要大量的软硬件配套资源的支持才能完成,为此,联合校外实践基地、校内工程训练中心(工训中心)一同参与课程项目,如图2所示。实施过程如下:

1)校外实践基地提供零件的图纸,组织学生到装配现场了解零件功能和加工要求;

2)学生分组设计零件的加工工艺,形成整套工艺文件;

3)委托校工训中心,完全按照工艺文件进行加工,学生对加工过程进行跟踪和记录;

4)教师组织学生检测零件的加工质量,并分析影响加工质量的工艺因素;

5)学生对加工工艺进行改进,重复上述流程。

该课程项目具有如下特点:

1)真实性,设计对象反映了校外基地的真实需求,学生置身于真实加工环境,产品反映工艺方案的真实效果;

2)重复递进性,给学生成长容错机会,促进其思与行的深度融合;

3)综合性,全面涉及课程核心知识,同时还训练了学生设计、分析、沟通、协调等多种能力。

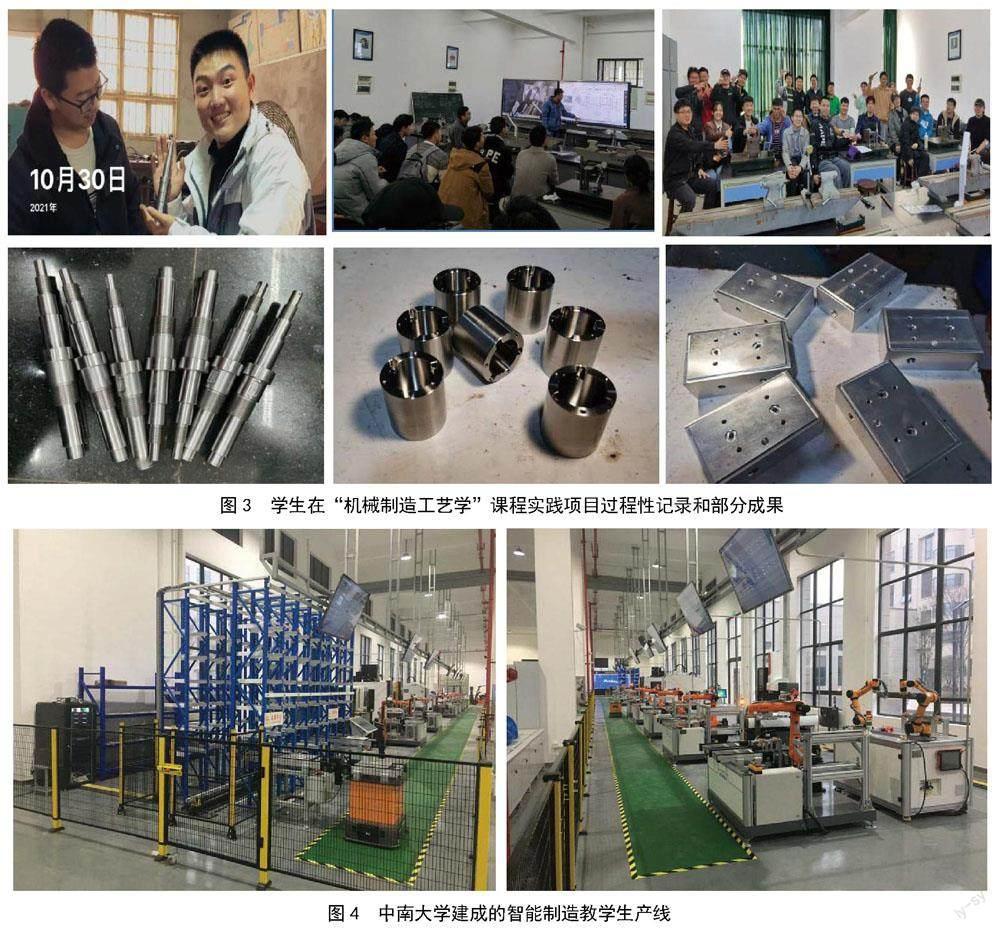

通过课程项目训练,不仅加深了学生对课程知识的理解,还让学生获得了经过实践检验的工艺设计与分析能力,同时也锻炼了学生探究学习、团队协作、沟通交流等方面的非技术能力,如图3所示。

3 通过学期综合项目整合解决问题能力

为便于管理,学生在校的培养被划分为若干课

程,每个课程只负责一部分知识的传授和能力的培养。但实际工程问题往往不是一门课程能够解决的,需要综合运用相关课程的内容,因此,理论课程间的知识分裂是影响学生获得解决问题能力的最大

障碍。

为解决此问题,将相关的课程尽量放到同一个学期,形成课程模块,然后根据课程模块的总体学习目标,设计能够全面体现学生综合能力的学期综合项目,以检验其学习成效,并帮助学生找到学习的短板,及时加以完善。

以下以“智能制造综合实践”模块为例来说明学期综合项目的设计思路和实施情况。“智能制造综合实践”开设于第6学期,同学期开设的专业核心课程包括“智能制造装备”“智能机器人”“制造系统自动化”“工业工程导论”等与智能制造紧密相关的课程。在此模块中,以建成的智能制造教学生产线为硬件条件,开发与之配套的实践主题,综合反映学生智能制造系统的集成设计能力。

中南大学智能制造教学生产线以生产岛的方式设计。每个生产岛可以单独运行,也可构成一个完整的生产线。各个工作岛的设备配置不同,但都有机器人、货仓、输送线及加工(测量)机床等设备,如图4所示。

为提高学生参与实践的积极性,还设计系列趣味性的题目,以“三国系列”为例,设计“桃园三结义”“三顾茅庐”“草船借箭”“穿红袍的是曹操”“七擒孟获”“空城计”等题目,具体的任务描述见表1。完成这些任务需要用到电气系统设计、气动系统设计、PLC系统设计、机器人操作与编程、数控机床操作与编程、现场总线、机器视觉等多方面的知识,具有高度的综合性。

通过学期综合项目,学生能够深切感受到课程内容的重要性,并形成综合各课程知识以解决复杂工程问题的能力,问题的解决也会增强学生的信心和兴趣,形成正向反馈激励。

4 通过自主课外项目激发学生学习热情

机械类专业课程远离生活,学生普遍缺乏对于机电产品的感性认识,所以在学习相关课程时的内生动力不足。为此,创设“工程项目实践”系列自主课外项目,用以“吊起学生胃口”。这种项目不設固定课时,主要由学生在课外独立完成。

这个项目覆盖第1~6学期,根据学生成长阶段设置了不同的主题。在前4学期,限定了选题方向,而第5和第6学期则让学生进入学业导师的科研团队参与实际项目。

前4学期的选题兼顾“三个统一”:

1)趣味性与专业性相统一,既要保证学生愿意主动做,又要与本学期的课程相结合;

2)挑战度与获得感相统一,既要让学生“跳一跳”,又要让学生能够获得成就感;

3)开放性与引导性相统一,既要提高学生对实践活动的参与度,又要确保课程教学目标的有效达成。具体的选题见表2。

以下将以第1学期的“机动玩具运动原理分析与外观造型”主题为例说明具体的实施过程。开课对象是刚刚入学的新生,其专业基础知识基本为零。因此,本模块的主要目标是培养学生对于机械专业的兴趣、工程意识和自学能力。具体的做法是向学生发放机动玩具和拆装工具,如图5所示,让学生对玩具的外形进行三维建模,并通过“拆前原理猜测—动手拆解玩具—分析零件功能—单零件去除验证”等一系列探究性活动,对机动玩具的运动原理进行分析。

以机动玩具为切入点,消除了学生对于机械结构的陌生感,增强了对于机械专业的兴趣和认同感。同时,学生在完成项目时又会接触三维曲面建模、结构原理分析等内容,这对后续的专业课程起到了辐射和引领作用,图6给出了部分学生成果。

5 结束语

本文介绍了中南大学机械专业在实践教学体系构建方面的一些探索性做法。受益于这些实践体系,学生创新能力和解决实际问题的能力显著增强,收获感也明显提升,因此,这些做法具有很好的推广价值。但需要注意的是,新的实践教学体系对教师的专业技能和教学方法都提出了更高的要求。同时,学校也需要提高实验室管理的灵活性,以适应个性化实践的需求。

6 参考文献

[1] 《中国制造2025》与工程技术人才培养研究课题组.《中

国制造2025》与工程技术人才培养[J].高等工程教育

研究,2015(6):6-10,82.

[2] 陈国松.我国重点大学本科工程教育实践教学改革研究

[D].武汉:华中科技大学,2012.

[3] 李拓宇,李飞,陆国栋.面向“中国制造2025”的工程

科技人才培养质量提升路径探析[J].高等工程教育研

究,2015(6):17-23.

[4] 唐玲珊.回归工程实践:20世纪80年代以来美国高等

工程教育变革研究[D].成都:四川师范大学,2021.

[5] 杨冬.从科学范式到工程范式:高质量新工科人才培养

的逻辑向度与行动路径[J].大学教育科学,2022(1):

19-27.

[6] 陶宇斐,关增建.我国高等工程教育实践教学发展研究

(1990—2019)[J].上海交通大学学报(哲学社会科学

版),2021,29(5):156-166.

[7] 顾佩华,胡文龙,陆小华,等.从CDIO在中国到中国

的CDIO:发展路径、产生的影响及其原因研究[J].高

等工程教育研究,2017(1):24-43.

[8] 代玉,王贺欣.中美新工科教育典型人才培养模式研

究:以欧林工学院和天津大学为例[J].河北大学学报

(哲学社会科学版),2020,45(3):78-86.

项目来源:湖南省普通高等学校教学改革研究项目“先进制造创新人才培养实践教学体系构建”(项目编号:2020jy033);

教育部产学合作协同育人项目“企协同课外项目驱动智能制造创新人才培养模式研究”(項目编号:202101314004);教育部产学合作协同育人项目“智能制造工程技术人员新国标师资培训”(项目编号:202102571016)。

作者简介:韩奉林,中南大学机电工程学院机械制造与自动化系副系主任,副教授;吴万荣、云忠,中南大学机电工程学院副院长,教授;赵海鸣,中南大学机电工程学院机械制造与自动化系系主任,教授;陈志,副教授。