新工科背景下高职课程可持续发展建设的探究

2023-10-25郭志伟

郭志伟

(聊城职业技术学院机电工程系,山东聊城 252000)

近年来,随着教育教学改革的深入开展,高职院校课程建设改革步伐加快,在教学思想、教学方法、教学内容等方面不断创新,取得了丰硕的成果,为提高人才培养质量提供了强有力的支撑。但面对万物互联的人工智能时代,课程建设需从顶层设计进行规划,以实现可持续发展建设。

1 新工科的启示

从2010 年教育部在天津大学召开“卓越工程师教育培养计划”启动会,到2017 年“复旦共识”“天大行动”“北京指南”构成的新工科建设“三部曲”,再到2018 年10 月教育部、工业和信息化部、中国工程院印发的《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0 的意见》,新工科从提出到启动建设,始终坚持以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养多元化、创新型卓越工程人才,具有战略性、创新性、系统化、开放性的特征[1-3]。本文在总结多年工程教育改革探索与实践经验的基础上,参考新工科建设的研究和工程教育模式,对高职单片机技术应用课程进行教学改革,聚焦课程的建设方式与模式、课程内容的宽度与深度、课程目标的设定与实现、成果的共建与共享四个方面,在课程的可持续发展建设上不断探索与实践,紧紧围绕立德树人根本任务,构建科学合理的专业结构,不断完善适应经济社会发展的人才培养体系[4-6]。

2 单片机技术应用课程的可持续发展建设实践

单片机技术应用课程是聊城职业技术学院电气自动化技术专业的核心课程,学生对该门课程中知识与技能的掌握,直接影响着就业质量。因此,该课程的建设应顺应产业的发展,在专业定位、内容选取以及育人目标确定上,进行顶层设计与实施,确保可持续发展。

2.1 构建“课程群”进行可持续发展建设

2019 年2 月,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,提出建设一批高水平骨干专业群的目标。经过三年的建设,高水平专业群提高了高职院校教育的供给质量,增强了其核心竞争力,并且有力支撑了产业的转型升级以及经济发展方式的转变。作为“双高”遴选条件之一的资源库建设,为课程建设发展提供了方向。单片机技术应用课程作为校级资源库建设课程,在改革实施中,提出了以课程群形式进行建设的设计方案。

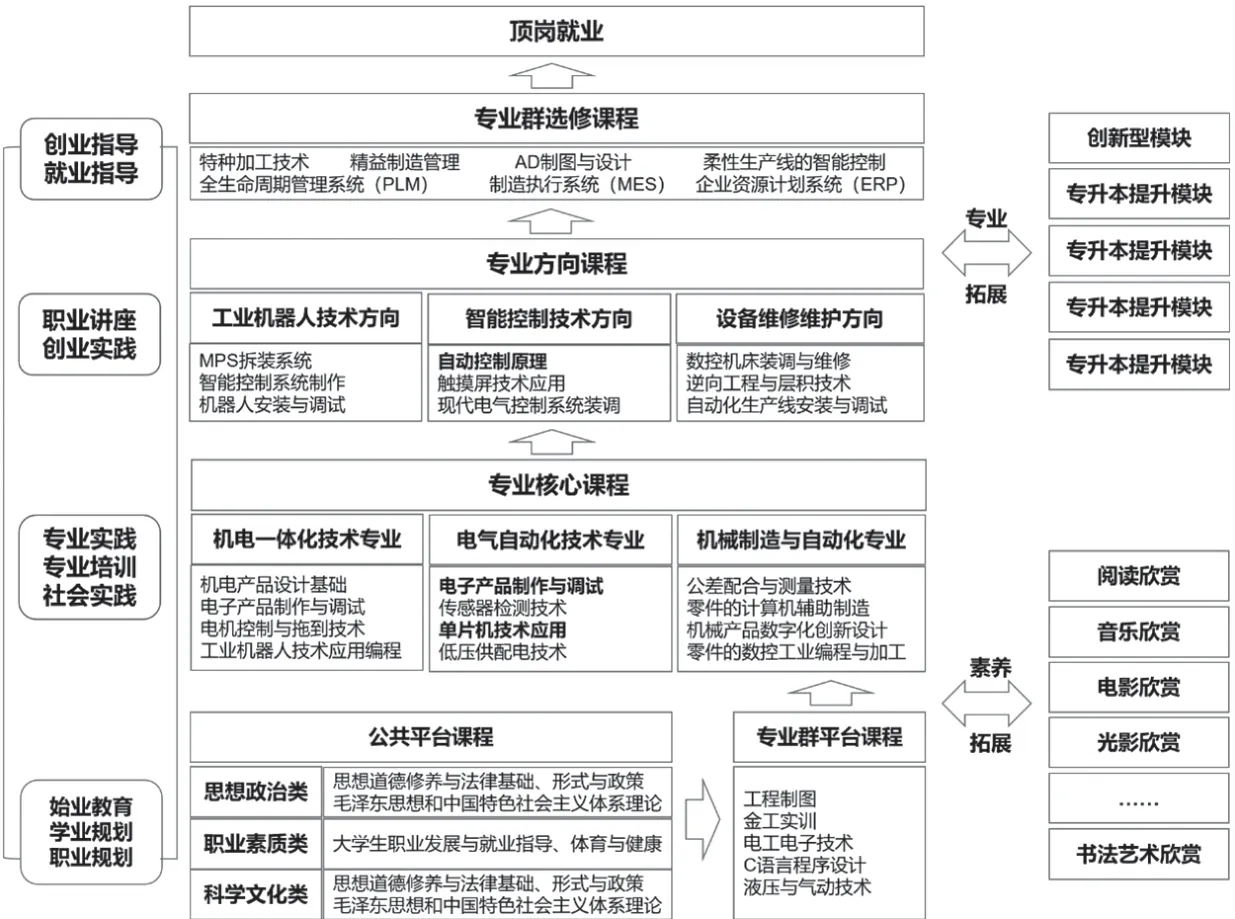

课程群是指围绕同一学科或研究主题,将与该学科或研究主题具有逻辑联系的若干课程在知识、方法、问题等方面进行重新规划、整合构建而成的有机的课程系统[7-8]。单片机技术应用课程群包含C 语言程序设计、AD 制图与设计、电子产品制作与调试、自动控制原理、单片机技术应用,共5 门课程,各课程横向连接,拓展工业机器人技术和设备维护维修专业发展方向的宽度;纵向连接,拓展智能控制技术专业发展方向的深度。横纵互补,使得课程体系建设谨慎严密,确保了人才培养方案的可实施性。

课程群建设还保证了课程设置的合理性,统筹了群内课程的学时、授课学期、教学内容等的安排,形成了课程组集体研讨课程的模式,使得资源配置更加合理,教师优势互补,特长得以充分发挥。

图1 为单片机技术应用课程群的课程安排。智能制造专业群包含三大相关相近专业,单片机技术课程群隶属于电气自动化技术专业,课程群内的C 语言程序设计课程是整个专业群的平台课,开设在第一学期;电子产品制作与调试是C 语言程序设计的后续课,开设在第二学期;单片机技术应用为第三学期课程,以C语言程序设计和电子产品制作与调试为前序课程,后续有自动控制原理课程,包含控制理论与小型系统制作实操练习,为从事智能控制技术相关工作奠定坚实的基础。群内课程以专业发展方向为参考设置,承前启后,为专业培养目标奠定基础。

图1 课程群设置图

2.2 结合“岗证赛”进行可持续发展建设

人才培养的最终目标是人的全面发展。在课程群建设理念下,单片机技术应用课程采取“课岗证赛”四位一体模式,进行创新实践。

2.2.1 “课岗”对接

“岗”是课程学习的标准,是课程标准制定的依据。“课岗”对接是指学校课程设置应依据企业岗位需求,将企业岗位标准、技能要求、工作流程与课程衔接,在教学过程中融入行业企业发展的新知识、新技术、新工艺、新方法,确保学生在校期间能够学习企业要求的理论和技能[9-10]。

随着互联网技术及人工智能技术的发展,企业装备升级,更加智能化,需要更多懂硬件、会编程、善维护的技术技能人才。单片机技术应用结合企业岗位需求,将开发系统内容序化组合,设计基于工作过程的教学模块,以项目为载体,采用翻转课堂教学模式、行动导向教学方法,实现“课岗”对接。

图2 为课程模块及项目选取表。三大模块以51单片机为主线,优选国产宏晶品牌基础款STC89 系列、进阶款IAP15W 系列、实践款天问51 系列,通过不同类别单片机,逐步拓展其内部资源,总结不同资源类别单片机的应用方法。

三大项目将专业应用与生产实际、科技前沿相结合,使学生学有所用,实现理论与实践的融通。

2.2.2 “课证”融合

“证”是课程学习效果的行业检验,是高素质技术技能人才培养的凭证。“课证”融合即融“证”入“课”,要通过课程重构开发,融通职业技能等级证书、资格证书,将个人职业生涯发展所需要的综合能力融入课程,以检验教学质量[11-13]。

单片机技术应用课程在“1+X”证书体系中,关联电气专业初、中、高级电工等证书。以高级电工即电工三级证书为例,其考试大纲中理论部分占比15%,实操部分占比40%。教师将大纲考点梳理、拆解,最终序化整理为教学内容,重构课程内容体系,形成12 个教学任务,构建以电工三级证书考试为导向的高职电气自动化单片机技术应用课程标准,从而实现“课证”融合。

2.2.3 “课赛”融通

“赛”是课程学习的创新输入与输出。“课赛”融通应根据技能大赛考核标准,将赛项内容与专业核心知识点对接,将考核点与专业核心能力对标,将各类技能大赛竞赛标准与人才培养标准对接,始终坚持“以赛促教、以赛促研,以赛促建、以赛促改”的总体思路,助力教学标准落地,助推“三教”改革和教学团队建设[14]。

“输入”指的是教师类比赛。高校青年教师教学比赛和职业院校教学能力大赛是锻造“四有好老师”的重要平台。课程团队教师合力研讨,积极参与,备赛的过程,即为集体磨课的过程。教学情境的创设、教学案例的导入、课堂活动的实施、前沿技术的拓展等,每一部分的精雕细琢,不仅仅是完成比赛,更是对于高效课堂的打造。通过比赛,教师的专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力均得到极大提升。

“输出”指的是学生类比赛。单片机技术应用课程将职业技能大赛、“挑战杯”、创新创业大赛、科技创新大赛等赛项的规程及评价标准纳入课程标准制定中,参考大赛评价标准,引入360°立体评价方式[15],不仅注重结果,更注重过程考核。课程通过“课赛”融通,依托助教和社团传帮带形式培养学生职业技能、职业素养,增强了学生的就业竞争力。

2.3 融合课程思政,进行可持续发展建设

课程思政顶层设计遵守自上而下的设计原则,设计主线与辅线两条纵贯线,在具体任务中有机融入精益求精、爱国情怀、勇于挑战、科学思维、开拓创新等育人目标,形成了以自主创新为主线,以实事求是、务求实效、知难而进、拼搏实干等精神为辅线的思政体系。

图3 为课程思政实施路线。在以培养“德智体美劳”全面发展人才的目标导向下,思政主线从创新意识培养到创新能力提升,再到创新实践锻炼,层层递进,符合学生认知规律。思政辅线和项目相结合,以大国工匠、时政新闻、发明等视频案例展示当代科技工作者的精神风貌。

图3 课程思政实施路线图

2.4 团队共建共享成果,助力课程可持续发展

在以课程群理念进行课程建设的过程中,课程群教师构成教学团队,组成攻坚小组。团队凝心聚力,在课程群的内容选取、衔接上,在课程群标准的制定、执行上,在课程群标准试题库的建设、应用上,在课程群多元化评价、实施上,在课程群网络化课程建设及“金课”打造上,共同谋划,既分工又合作,以课程群建设为平台,不仅实现了个人能力的发展,而且使得团队建设的潜力被挖掘。

在课程群建设过程中,课程团队成果共建共享,为个人可持续发展提供了自由和谐的环境;同时加强了团队建设,为课程的可持续发展建设提供了有力的保障。

3 结语

单片机技术应用课程紧抓新一轮科技革命和产业革命所带来的机遇,在新工科建设背景下,通过不断的探索与实践,围绕人才培养的核心目标,重建可持续发展的课程体系,探索可持续发展的团队建设制度,使得课程在人才培养上展现出持续的活力。