刘半农“歌体译诗”策略的社会学考察

2023-10-10万兵

万 兵

(兰州财经大学外国语学院,甘肃 兰州 730101)

0.引言

1920-1925 年,刘半农留学欧洲,搜集外国民歌,将翻译的民歌刊行在《语丝》周刊和《世界日报·副刊》等报刊上。1927 年4 月,结集出版《国外民歌译》,由北新书局出版。该书收录国外民歌翻译80 首,其中,法国9 首,英国2 首,西班牙45 首(短民歌),希腊3 首,罗马尼亚3 首,波斯(现伊朗)2 首,尼泊尔、柬埔寨等国各1 首。入选的民歌均译自英、法文,列作“第一集”。其中,前半部多为诙谐幽默之作,后半部多为情歌。因受到《语丝》同人杂志社的影响,受到“歌谣”运动和同人译诗惯习的导引作用,刘半农在翻译策略方面表现出与其之前的“韵体译诗”“散体译诗”不同的特色,采用了“异化”的翻译策略以歌谣体选译外国民歌。

1.“歌体译诗”

根据刘半农文学翻译活动的发展,王东风(2019:80-81)将其翻译生涯划分为四个阶段:小说翻译期、诗歌翻译的韵体期、散体期和歌体期。大体观之,王东风是从诗学艺术和诗体的变化上探讨刘半农在不同阶段的诗歌翻译和诗歌创作的,但未能揭示刘半农的译诗与社会因素(“文学改良运动”“白话诗运动”和“歌谣运动”等)的关联和因由。鉴于此,本文将对刘半农的诗歌翻译做进一步讨论。研究者采取社会翻译学视角,透视刘半农在译诗的诗体、语言和策略几方面的选择情况,将其译诗活动划为三个阶段:

(1)韵体译诗——归化翻译阶段(旧诗体)(1916-1917 年)。其中,“韵体”指刘半农所译的诗体,多为叶韵的格律诗;“归化”指其译诗策略,袭用中国旧诗体,即以四言诗、五言诗、七言诗、骚体、乐府诗体、歌行体等对译之。

(2)散体译诗——自由化翻译阶段(无韵诗体、散文诗体)(1918-1921 年)。其中,“散体”指刘半农所译的诗体,多为散文诗或具有散文特征的自由诗;“自由化”指其译诗策略,既不是归化,也不是异化,而是以自由诗体对译之。

(3)歌体译诗——准异化翻译阶段(民歌体)(1922-1927 年)。其中,“歌体”指民歌,亦称歌谣、民谣;刘半农所译的诗体多为民歌;“准异化”指其译诗策略具有异化的倾向,但并非严格的异化策略。此阶段译者以歌谣体对译外国民歌。

2.译者异化策略的选择

2.1 译者文化资本结构决定译诗策略的选择

根据布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的社会学理论,在翻译场中,译者文化资本的结构决定译者翻译策略的选择。译者因原作者及其作品拥有的象征资本而受益,译者本身已有的象征资本可能会提升其在翻译场域中的知名度,译者的象征资本可能因为译作在目标文化空间中得到广泛认可而增加(邢杰2019)。译者通过时间、经济的投入,接受高等教育,致力于文学翻译和文学创作,用布尔迪厄的话说,就是将经济资本、社会资本转换成文化资本。新文化运动时期,刘半农积极投身于文学革命,后来留学法国,1925 年3 月获法国国家博士学位。学成归来,被聘为北京大学教授,继续从事歌谣翻译和创作,积累大量的象征资本,在《新青年》和《语丝》等媒体上,拥有了话语权。刘半农对英语、法语的精通,加上对民间歌谣的理论研究和创作实践,强化了他在“歌体译诗”阶段作为译者的文化资本。在《国外民歌译》中,直接从法语翻译的国外民歌有67 首,直接从英语翻译的民歌有13 首,各占80 首所翻译民歌的83.75%和16.25%。从法语翻译过来的民歌有:波斯民歌《在山中往往来来的走》,依据Georges Leminrre 法文译本转译。尼泊尔民歌《哦!蕾衣拉》,依据Adolphe Thalasso 法文译本转译。希腊民歌《已经过了四十五个礼拜日》,依据H.Pernot 法文译本转译。另有《为的是你爱着我我也爱着你》《看见了你的面》《在一个半闭半掩的门里头》《一个人断然说不出》《从这棵树上》《要是你不愿意》,《哎!医生啊!》等民歌,皆依据A.Thalasso 法文译本转译。译自英语的国外民歌有:罗马尼亚民歌《一只秃鹫》,刘半农依据M.Beza 英文译本转译。《少年人》《好像是河中流着的水》是刘半农依据E.P.Mathers 英文译本转译。《妇女们唱的收成歌》《筐子歌》《妇女们唱的谷歌》《替向日葵求雨的时候唱的歌》《求闪电的歌》《吹笛子的法师求雨的时候唱的歌》等民歌,依据Amy Lowell 英译本转译。

刘半农的民歌翻译或从法译本转译,或从英译本转译,如阿尔萨斯民歌《鸣儿歌》的汉译本是基于Andre Alexandre 法文译本译出的。下文为该民歌的第1 节:

[1] 睡罢,睡罢,我的小宝贝儿你睡罢!

绵羊在草原上吃草,羔羊也在屋角边,

我的黄金宝藏啊,你就闭着你的眼,

睡罢,睡罢,我的小宝贝儿你睡罢!

(刘半农1927a:44)

阿尔萨斯-洛林(Alsace-Lorraine)几个世纪以来在法国和德国之间被争夺,中间虽然也获得过部分自治权,但历史上主要作为法德的领土。自从法国在1944 年重新获得阿尔萨斯的控制权后,便强硬推行法语政策。阿尔萨斯、洛林的居民传统上多数讲德语,风俗习惯和德国相同。近年来,法国学校将阿尔萨斯语视为方言。德文在当地学校也属于外国语言。法国宪法规定法文才是唯一的官方语言。这些社会因素限制言说者使用语言的自由。因此,言说者之间的权力关系和言说者的文化资本决定了翻译策略。官方语言使得言说者(译者)被赋予最大的文化资本。刘半农精通法语,可谓在翻译场域中占据了丰富的文化资本。对于译诗,情形尤其如此。译者和译诗受制于翻译场域中的条件,以及翻译场外部因素和内部因素的相互作用。翻译场域的边界并不是固定不变的,由场域的成员、翻译的类型和生产模式决定。他们基于与先前的行动者不同的“占位”,引进新的选材策略、翻译方法、传播理念和阅读趣味。行动者采取何种策略,正是取决于在场域中不同的位置(宫留记2009:58)。而译者在场域中的位置,系于译者文化资本的积累。作为译者,刘半农深谙英法语言和文化,积累了译诗所需的优质文化资本。这也是为何在国外民歌翻译模式的选择上刘半农大多从民歌的法文版或英文版以歌谣体译入汉语。例[2]为一首法国古歌《大真实》中的第3 节前半部分:

[2] 最冷冷不过冰;

你若要咸,就得加些盐。

跑了的和毁了的都是过去的,只有上帝是永久的。

登牛伯河不是奥阿司河;早半天不是晚半天;

到邦笃瓦司河去的路,也不是到本丹去的路。

最蠢的蠢货简直是畜生;

最聪明的朋友就是最不发疯的。

(同上:6-7)

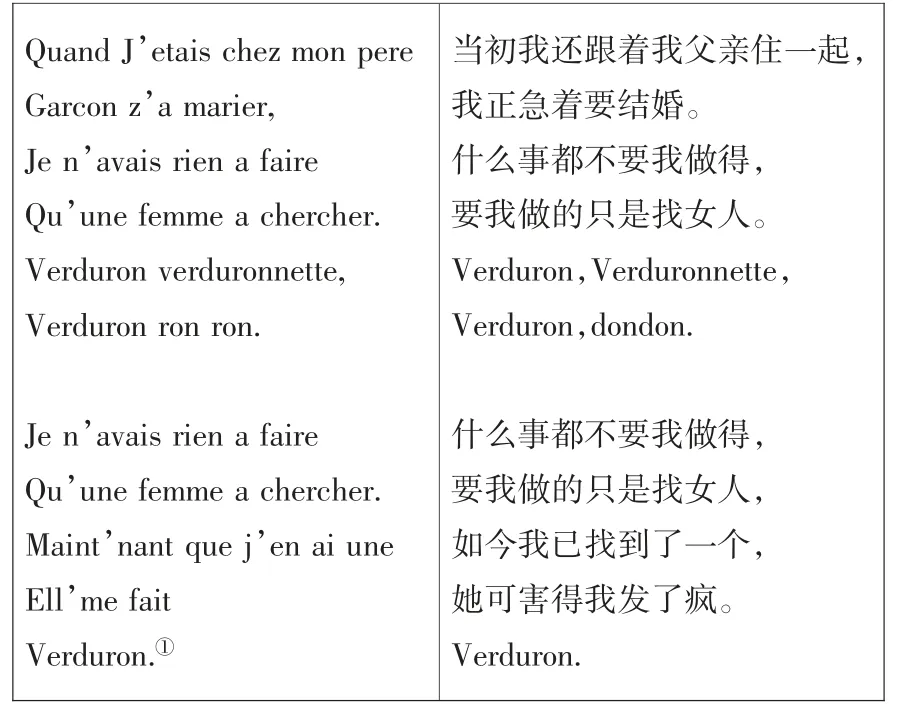

刘半农通过开展国内外民歌的诗艺和翻译研究,进一步增加自己在《语丝》同人中引领作用,而且,利用在国外取得语言学博士学位这个文化资本优势,努力改变译者在中国新诗场域和社会场域上的位置,在学术界奠定重要的位置。在翻译国外民歌时,为了保持外国民歌的精髓,倡导异化翻译策略和直译方法,引领了当时的翻译策略和翻译思想。在翻译这首民歌时,译者选择了“准异化”的翻译策略,地名都采用音译法,如“登牛伯河”“奥阿司河”“邦笃瓦司河”“本丹”等地名的翻译,句式也基本采用直译。刘半农主张:“我们的基本方法,自然是直译。因是直译,我们不但要译出它的意思,还要尽力地把原文中语言的方式保留着”(刘半农1927b)。直译法的使用和原诗语言方式的保留是译者的异化翻译思想的具体体现。例[3]是法国民歌Verduronnette 译本中的前两节,法汉对照如下(刘半农1927a:20-21):[3]

在原诗(民歌)中,每节六行,前四行为主歌,后两行为复唱,每节的复唱部分相同。其中,主歌诗行为六音节,第四行有一个去尾(catalexis),复唱各为两行去尾的八音节诗行和六音节诗行;前四行主歌的韵式为ABAB。全诗自第二节开始,后面诗节的前两诗行重复上节的第三、第四行。刘半农在译诗(民歌)中基本上体现原诗韵式:第一节二四行押韵,第二节(民歌)与原诗押同样的韵,但押得不是很严谨。从诗体的角度看,没有完全做到位的是对节奏的表现:原诗的节奏是工整的、有规律的,因此音乐性很强,但译诗的节奏却是凌乱的、无规则的,诗的音乐性因此受损。

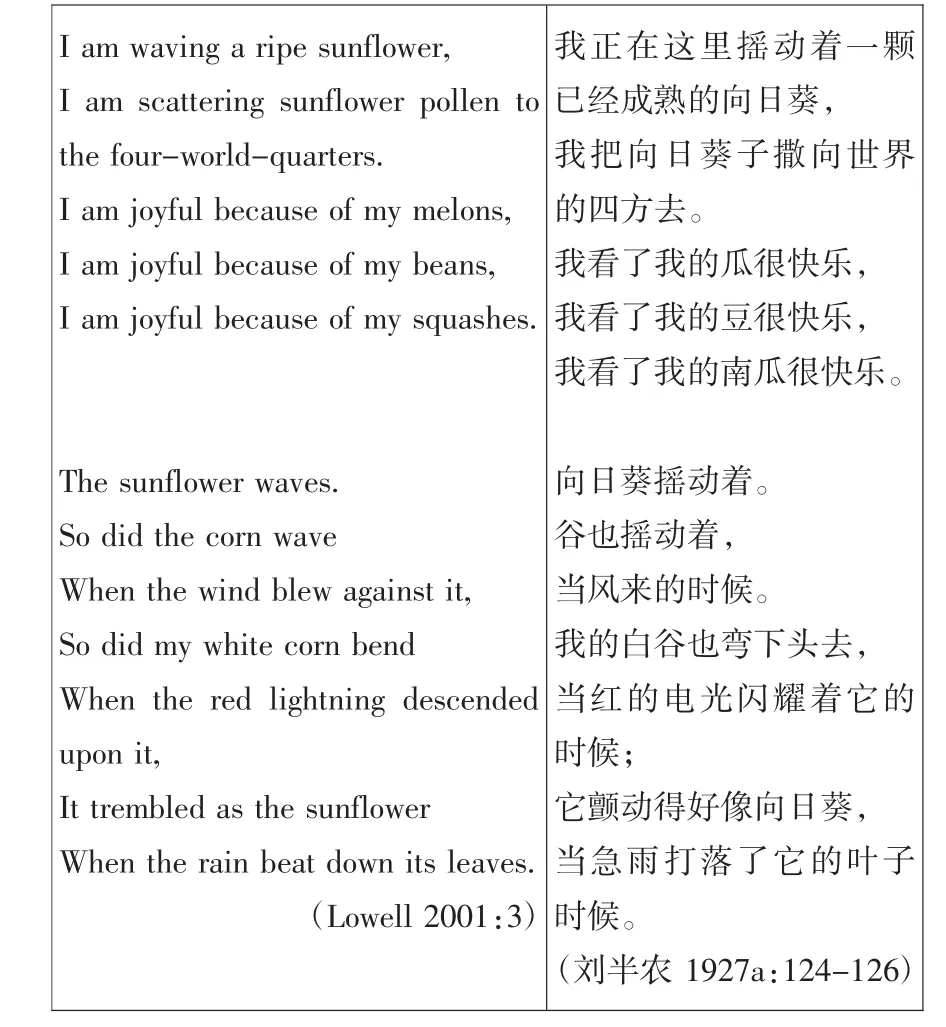

刘半农译的另外一首《妇女们唱的收成歌》(Women’s Harvest Song)的前两节译诗(民歌)中,译者的翻译策略倾向于直译,见例[4]:[4]

这是一首普韦布洛族(Pueblo)印第安人在收获季节唱的歌,是一首仪式类民谣。全诗共四诗节,每一诗节内诗行、各行音步数量不尽相同,也不押韵,是一首口语化的民歌。以上两节中,第一节五行,第二节七行,不押韵,但第一节有一个突出的特征,即五行均是相同的句式(“I am...”),而且从第三行到第五行,整个句式重复,仅最后一个词不同。因此,译者必须在民歌译本中再现原诗的诗学特征——音乐性和趣味性(王东风2019:80-87)。在这首译诗(民歌)的诗行建设中,译者关注译诗(民歌)语言结构的设计,关注诗歌(民歌)的排列,力求与原诗(民歌)相似,是直译法的尝试。与其先期译诗(民歌)相比,这首汉译歌谣明显地更加贴近原诗(民歌)。

无论是在国内民歌创作中,还是在国外民歌的翻译中,刘半农从语言和声调上,探索民歌艺术的创新。《爱情的欢乐只是一时的》是一首法国民歌,刘半农根据H.Colet 所刊单行配谱本从法语译出,例[5]是这首歌谣的第1 节:

[5] 爱情的欢乐只是一时的,

爱情的痛苦可是无穷的。

我为着那负心的雪尔维把我所有一切多已牺牲了,

她可是背弃了我另找了一个爱人了。

爱情的欢乐只是一时的,

爱情的痛苦可是无穷的。

(刘半农1927a:29-30)

本例中,刘半农依然选用直译,并力求在语言和声调上,与原诗保持一致,让诗性的损失减少到最低限度。直译并不是逐字译,要顾着译文中能否文从字顺,能否合于语言的自然。“……我们在译事上,于意义之外,恐怕也只能做到求声调于神情之中的一步”(刘半农1927b)。在这一诗节中,“爱情的欢乐只是一时的,爱情的痛苦可是无穷的”重复两次,中间没有改变一个字,形成了重叠,保留歌谣体的特点。采用异化翻译策略,适当保留原诗中的异质元素,包括人名的音译(“雪尔维”),同时兼顾译诗与原诗在诗行的排列和音节协调上的一致性。

2.2 行动者网络制约译诗策略的选择

作为一种社会现象,翻译必然孕育于社会环境之中,译品的生产、接受与传播必然受到当时社会网络中诸多因素的制约。翻译现象牵扯到不同的社会机构或个人,这些社会机构或个人决定源语文本选择、翻译策略、译语文本的生产和流通。同时,译品生产过程引发一系列社会关系,牵涉影响翻译运作过程中的文本因素和非文本因素(Hermans 1997:10)。根据拉图尔行动者网络理论,译者在译诗的选材、翻译语言和翻译策略的选择必然受到同一个网络系统中的出版机构、编辑、赞助者等人类行动者,以及译诗观等非人类行动者的制约作用。策略的制定及运用反映场域中不同社会地位的行动者拥有的资本。因此,任何场域的建构都是由统治场域中各个行动者的客观力量关系所决定的(宫留记2009:173-174)。可见,行动者在场域中的位置不是单纯的固定不变结构中的一个点,而是一种能力,一种具有自我生成和更新的力量。因此,场域的结构是行动者与行动者之间,或机构同机构之间力的关系的状况,参与到场域斗争中去的这些特殊资本是在先前的斗争中积累的,指导着今后行动的策略方向(高宣扬2005:516)。

“歌体译诗”阶段,刘半农秉承“韵体译诗”阶段和“散体译诗”阶段的战斗精神,纵然青春色彩渐褪,真实与率真却未改变。由于惯习的持久性作用,译者对文学中的“真”的追求,历久弥新,他对文学保持着情人般的爱恋。②研究表明,与“歌体译诗”主题相关的文章是刘半农发表的文章中数量最多的一类,涉及诗歌翻译、民歌介绍及音乐鉴赏等。他在给周作人的信中说:

“我所搜集的《国外民歌》,中间真有不少的好作品。我本想选译到了相当的程度,好好排比之后,出一部专书。现在却拟改计,译一些发表一些,将来译多了再整理。发表的地方,想借重《语丝》,不知你(周作人——引者注)要不要把他一脚踢出。”(刘半农1925)

周作人和刘半农是故交,周作人自己对于民俗学也有难以舍弃的喜爱,自然要“成全”刘半农的这个心愿。于是,刘半农“五四”之后的国外民歌翻译以及相关的理论文章,就在《语丝》上找到了新的发表园地(姚涵2015:144)。由此可见,《语丝》同人杂志社编辑部,作为行动者网络的关键环节,对刘半农译诗策略的选择具有十分重要的影响作用。刘半农这一阶段的翻译主题、译语语言、翻译策略等均受到《语丝》同人杂志社的影响,也受到“歌谣”运动和同人译诗惯习的导引作用。研究表明,翻译是一种语言实践,翻译的实践性决定其社会性特征。可见,原作、译作、原文作者、翻译行动者、译作读者之间必然存在着千丝万缕的关系。作为人类行动者,《语丝》杂志社、译者、赞助者、北新书局等系列的点连接成行动者网络系统,它影响和决定着翻译流向、文类选择、翻译选材和翻译策略的选用,对刘半农的翻译行为具有导向与制约作用。刘半农将国外民歌译介到中国,并将其融入新诗的创作中,更多从民歌的角度建构中国的新诗。因此,歌谣体译诗的诞生,绝非个人兴趣的使然或历史的偶然,受到译者文化资本及其惯习,同人译者、编辑或曰翻译过程中的行动者网络的引导和影响。其中,刘半农与周作人之间的同人互动和相互影响最为显著。

在《晨报副镌》中,周作人主张:

民歌的最强烈最有价值的特色是他的真挚与诚信,这是艺术品的共通的精魂,于文艺趣味的养成极是有益的。民歌作者的作品是真挚地做成的,所以有一种感人的力,不但适合于同阶级,并且能感及较高文化的社会。这个力便是最足供新诗汲取的。(周作人1922)

这一主张体现于周作人的创作中。他所创作的《儿歌》具有鲜明的儿歌特征(王光明2012:572):

[6] 小孩儿,你为什么哭?

你要泥人儿么?

你要布老虎么?

也不要泥人儿,

也不要布老虎。

对面杨柳树上的三只黑老鸹,

哇儿哇儿的飞去了。

童稚的语气,如“小孩儿”“泥人”“布老虎”“哇儿”,简单的语词,如“你为什么哭”“你要泥人儿么”“你要布老虎么”“飞去了”,反复的句式,如“你要”“你要”“也不要”“也不要”“哇儿”“哇儿”,活泼泼的一首“儿歌”跃然纸上。

1925 年,身为《语丝》同人,民歌翻译家周作人将忒俄克里托斯(Theokritos)的牧歌第10 首和第28首翻译成白话诗,发表在《沙漠之梦》(刊载于《骆驼》卷8)(周作人1926:210)一文中,后收录于《希腊女诗人萨波》译诗集(周作人1951:188),译者在书中道出在翻译两千多年前的古希腊诗人作品时的苦衷:

谛阿克列多思(Theokritos)在2200 年后被译为中国的白话,想起来有点奇怪。这不为别的,只觉得谛阿克列多思与白话似乎很不相配,读了自己的译文有时竟觉得不像是谛阿克列多思的话,我的白话是这样的非牧歌的。但是我所写的只是白话,所以没有别的法子。……现在的白话诚然还欠细腻,然而俗语说得好,“丑媳终于要见公婆面”,索性大胆地出来罢,虽然不免唐突了古人。(同上)

译者试图在白话和诗体中找到一种默契。在民歌翻译中,民歌体的特质,民歌口语化的表达,当是译者的文化资本构成部分。其中,“率真”和“自然”是歌谣为歌谣的灵魂。在民歌的翻译中,最重要的,还是必须保留其中的“率真”和“自然”的审美特质。

作为新文学革命的先锋,刘半农和周作人等同人在相同文学(翻译)场域中,拥有相似或相近的文化资本,是处于文化翻译场域中相似位置的行动者,在翻译策略、翻译语言、翻译的诗体选择上,表现出极大的相似性。具体来说,他们在国外民歌的翻译实践中,理念、志趣相投,都倾向于异化翻译策略。在翻译模式上,都拥有丰富的文化资本,刘半农精通法语和英语,直接从英法文翻译。周作人熟知英语和日语、直接将英语和日语民歌译成汉语民歌。同时,他们的译诗语言都保留了歌谣的口语体。虽然在诗行的处理方面多少还有一些归化成分,但以准异化为主的翻译策略,已经非常明显。

周作人常以口语、方言作为译诗的语言,以歌谣体译民歌,传递一种蕴藏在原诗中的“率真”和“自然”。作为《语丝》同人,周作人与刘半农在创作和翻译方面都有着相互影响和提携的关系。“以刘半农的笔去写民谣是很适宜的:瓦釜一集,有书为证。”(刘半农1926b:4)周作人为刘半农《瓦釜集》所作的序歌,就是一首地道的“用绍兴方言”创作的歌谣:“半农哥呀半农哥,偌真唱得好山歌,一唱唱得十来首,偌格本事直头大”(同上),有戏谑的口吻,显示同人们对歌谣入诗的极大兴致。事实上,由于重视民间歌谣而兴起的“方言”入诗,形成新诗的一个小小的传统。新月派诗人中徐志摩的硖石方言诗系列、闻一多的夹杂鄂东方言的部分诗作,开启戏拟的技法。可以说,以“方言”入诗意味着颠覆,即对以雅言为根底的诗学体系的颠覆。在与《瓦釜集》同年(1926)面世的《扬鞭集》中,收录刘半农创作的十多首山歌和“拟儿歌”。其中,《一个小农家的暮》一诗,具有浓郁乡村气息的景象,宛如一曲宁静的牧歌,堪称新诗创作中的佳品,例[7]为其中的第5 节和第6 节:

[7] 孩子们在场上看着月,

还数着天上的星:

“一,二,三,四……”

“五,八,六,两……”

他们数,他们唱:

“地上人多心不平,

天上星多月不亮。”(刘半农1926a)

再来看刘半农的两首译诗,同样也是采用“准异化”的策略以口语化的歌谣体译出。例[8]为刘半农直接从法语译出的民歌,题为《为的是我要上巴黎去》:

[8] 我们亲个嘴吧,我求你。

……

“马格哩脱,我的爱人啊,

到了过节的一天我请你。”

……

敲了第一通鼓,

马格哩脱来了。

敲了第二通鼓,

马格哩脱立起来跳舞了。

敲了第三通鼓,

马格哩脱跌下去就死了。

“马格哩脱,我的爱人啊,

“马格哩脱,我的爱人啊,

醒醒呢,我求你。

……

你们该把我的爱人搁在一株松树下,

把我自己搁在一株榆树下。”

到得过了一个月,

松树与榆树就相向的生长起来了。

到得过了一年,

松树与榆树就纠结起来接吻了。(刘半农1927a:31-35)

从1918 年1 月第4 卷开始,《新青年》刊出的文学翻译作品完全采用白话体,当然包括诗歌的翻译和创作。在这首民歌的翻译中,译者有明确的指导思想,他在附录中对此作了说明:

这一章歌,我本来打算译成一章五古或七古。仔细一想,还不如忠实些,把它原来的色彩保存,所以就这样平平淡淡的写下了。歌中所说的鼓,法文叫作tambourin,是一种挂在腰间,瘦而且长的鼓,和中国的“花鼓”相似。法国乡村跳舞中,有一种“鼓舞”,就是用这一种鼓的声音做节拍的(同上:35)。

因此刘半农采用了“准异化”的策略,包括人名的音译(“马格哩脱”),由于译者尚处在尝试和探索阶段,在人名的翻译上,难免带有粗糙的痕迹。在民歌体的选用上,却不落俗套,翻译诗行也不公式化,通过重复形成了复沓,如“敲了第一通鼓”“敲了第二通鼓”“敲了第三通鼓”等诗句的连续重复。对这一重复的效果朱自清做了很好的解释:“歌谣以重叠为生命,脚韵只是重叠的一种方式。从历史的发展上看,歌谣原只要重叠,这重叠并不一定是脚韵;那就是说,歌谣并不一定要用韵。韵大概是后起的,是重叠的简化。现在的歌谣有既用韵的又用别种重叠的。重叠为了强调,为了记忆”(朱自清1948)。此外,译者让口语化语言的入诗,如“我的爱人啊”“醒醒呢,我求你”等。

例[9]是刘半农翻译的法国民歌《我的女儿你要买只帽子么?》中的第2 节:

[9] 我的女儿你要嫁个丈夫么?(复唱)

要嫁个生得很好很漂亮的丈夫么?(复唱)

我要,我要,我要,我的娘啊,我要啊,那就恰恰是我所害的病症啊!

有趣,有趣,我有了这么个母亲,(复唱)

她竟能不知道她女儿的痛苦啊!(复唱)

(刘半农1927a:1-3)

在此民歌译本中,刘半农同样采用“准异化”翻译策略,其中物名的翻译,采用了音译。在民歌体的翻译上,同样不落俗套,不公式化地译诗,运用重叠和复沓,强化情感和节奏。同时,使用口语化语言,如“我的娘啊”“我的女儿你”等。译者还加了注释,说明此章从法国Sylv.Trebucq 所著La Chanson Populaire et la Vie Rurale 中译出。原书谓民间别有小歌一章,指明此歌出处。

朱自清认为新诗不必取法于歌谣,却不妨取法于歌谣;山歌长于譬喻,巧于复沓,新诗不妨取法于歌谣,为的是使它多带本土的色彩;这似乎可以说是利用民族形式,也可以说是创作一种新的民族的诗(朱自清1984:87-88)。但是,歌谣的音乐太简单,词句也不免幼稚,拿它们做新诗的参考则可,拿它们做新诗的源头,或模范,还是不够(朱自清1990:222)。因此,歌谣(民歌)体可以用作新诗的一种重要形式,但不可用作新诗的统一形式而形成简单化和公式化的诗歌语言。但是,毋庸置疑的是刘半农的歌谣体民歌翻译在中国的新诗发展史上有其重要的贡献。因刘半农英年早逝,其后继者继续对现代诗歌创作和翻译作出不懈的努力。

3.结语

诗歌素来是中国传统文学中最高雅、最高贵的一个文类,让“引车卖浆之徒”的白话、口语、甚至方言成为现代诗歌的语言,可谓诗歌的一场革命。刘半农引进西方诗体(无韵诗、散文诗),尝试以“增多诗体”打破旧诗体对翻译的限制。由于译者惯习的能动性作用,刘半农提出“直译之文体”的基本思路,采用的句法和语汇基本上是当时通行的现代汉语,同时又有现代散文的风格,译诗虽没有严格的格律,却不乏内在的节奏感和音乐美,在一首自由的译诗中仍能再现诗歌的灵魂。可见,译诗是一个受到自律和他律双重制约作用的文本系统。刘半农探索民歌体和经过提炼的口语白话在译诗中的表现力,引领国外民歌翻译和国内民歌创作的潮流。

刘半农译者文化资本的结构及译者惯习决定其翻译动机和翻译策略的选择。同时,以周作人为代表的《语丝》同人,作为行动者网络中的重要行动者,对刘半农这一阶段的新诗翻译和创作的主题、语言和翻译策略皆产生了深刻的影响。刘半农的译诗,由五言、七言、乐府体、骚体而至白话诗,其译诗的语言从文言过渡到现代白话,以至歌谣体的口语化的白话。从这个意义上说,刘半农是近代译诗的结束者,同时又是现代译诗的先行者(郭长海1996:185)。本文综合运用布尔迪厄社会实践理论和拉图尔行动者网络理论,观照刘半农的“歌体译诗”活动,从译者的文化资本和行动者两个角度探讨刘半农译诗活动的社会因由,进一步从社会实践层面对“歌体译诗”的翻译实践进行理论阐释。

注释:

①http://www.bm-dijon.fr/documents/ANNALES%20BOURGOGNE/1939/1939-011-22-333-350-1358906.Pdf.

②“说到文学,我真是万分的对她不起,她原是我的心肝宝贝……”(转引自周作人1924)。