混合隐喻考辨:《城墙与桥梁》*

——以高水平英语学习者公共演讲话语为例

2023-10-10陈朗

陈 朗

(广东外语外贸大学高级翻译学院,广东 广州 510420)

0.引言

语言、认知、交际视阈下的隐喻研究不断关注到隐喻在真实话语中的不同表现,如隐喻框架、扩展隐喻、隐喻簇、隐喻链、隐喻图景、隐喻故事等,其中混合隐喻(metaphor mixing/mixed metaphor)现象较为特殊。

继Kimmel(2010)撰文讨论对话语中存在的隐喻混合使用现象后,Gibbs(2016)基于课堂上随机考察学生如何认识隐喻的结果发现,学生对混合隐喻的误解性认识与网上流行的观点不谋而合,继而指出混合隐喻在真实世界的各类话语和写作中比比皆是,但极具讽刺的是对人们长期持有的“我们不应该把隐喻混在一起使用”这一惯性看法却鲜见隐喻学界跨学科视界下的研究。课堂调研中,近40%的学生认为不应该混杂使用隐喻(或使用相似的措辞),其原因是高中时期就这么明确教过;网上大多对混合隐喻持负面评论,多数来自有关写作风格的书或文章,认为混合是一系列不协调或可笑的比较,还包括混合隐喻经常但并非总是导致概念的冲突等观点。基于此,Gibbs(ibid.)在《混合隐喻》(Mixing Metaphor)一书中邀请数十位隐喻研究学者从个人研究的不同角度出发对混合隐喻现象进行阐析,相关内容涉及混合隐喻的表现、成因和影响等三个方面。该编著的出版可视为国外学者首次正式、系统地关注和讨论真实话语中隐喻混合使用的现象。Sullivan 的《混合隐喻:使用与滥用》(Mixed Metaphors: Their Use and Abuse)(2018)作为混合隐喻研究的首部专著,一方面进一步指出混合隐喻存在的普遍性,涉及一系列口笔语、多模态话语,如广告、科学、文学、传媒(如媒体、电子或社交媒体)等话语类型,并以寓言、习语、共轭等语言表现形式为案例对其运作机制、话语功能加以分析。Musolff(2019)和Liang &Pascual(2019)分别撰文对该著作进行过相关评述。上述研究构成了混合隐喻作为隐喻与话语研究课题中重要对象之一的学理铺垫。

国内有学者较早关注到混合隐喻现象(如陈道明2004;王丽丽2010;黄华新,刘星2015),多将“mixed metaphor”译为“混杂隐喻”,也称其为“复合隐喻”(王丽丽2010:45)。Sun &Bai(2018)和严莉莉(2018)分别对Gibbs(2016)一书进行过相关述评。但是倘若以国内外学者零星就混合隐喻现象的研究发表来研判,未见具有一定数量的、成体系的讨论,且现有研究囿于对该现象存在的合理性方面的学理辨析,而基于话语分析、语料库研究、实验研究、案例研究等具体的实证性研究少之又少,反映出该现象的研究尚未引起学界的更多侧目,也同时反映了研究这一现象的难度和复杂度。

在用以阐释混合隐喻现象的话语语料方面,国外学者主要涉足政治话语(Kimmel 2010)、生活话语(Kövecses 2016)、文学作品(Cameron 2016)、犯罪/暴力话语(Cameron 2011)、媒体话语(Müller 2016;Lonergan &Gibbs 2016)、疾病/疼痛话语以及自然语料(如牛津英语语料库OEC)(Semino 2016)等,也关注到了面向二语学习者“杂合”(hybrid)隐喻现象的研究(MacArthur 2016),并将这种杂合隐喻与混合隐喻区分开来(如MacArthur 2010;Nacey 2010;Philip 2005,2010)。国内学者黄华新和刘星(2015)提供了基于现代汉语“人生”隐喻的主题话语研究语料,旨在对混合隐喻现象及其语义连贯机制加以阐释。上述研究均认为混合隐喻普遍存在而又具有特殊性,但目前国内外研究在广度和深度上都较为粗浅,无论采取定量-定性的分析范式,还是借助语料库、话语分析或心理实验的方法,都亟待展开一定数量的案例分析。

结合话语语料的维度,本研究以语言学研究反哺语言教学的愿景,服务国家外语能力、外语人才战略建设的需要为考量(蔡基刚2018),尝试面向外语(英语)学习者话语,以在较大程度上反映我国外语(英语)学习者交际语言综合能力发展水平的全国性演讲大赛中获奖选手的公共演讲话语为对象,选取较具代表性的冠军演讲辞为案例,旨在通过分析其中的混合隐喻现象以管窥究竟混合隐喻是一种认知偏误,不尽如人意的写作或弄巧成拙的幽默,还是展现了人们以无数隐喻化的方式思考抽象话题时的认知灵活性这一关键性假设(Gibbs 2016)。

1.混合隐喻的争议

混合隐喻饱受争议,对真实话语中该隐喻使用现象的争论包括:概念隐喻理论能否解释话语中仿佛普遍存在的来自不同源域、各式各样的语言隐喻交叉使用的现象;这一现象的存在是否合理,如若合理,其内在运作机制如何;除了极有可能产生逻辑不通、矛盾、含糊或意在幽默的语用效果或语用动因外,隐喻的混合使用在话语中还将产生哪些可能被忽视的效用(Gibbs 2016;Sullivan 2018;陈道明2004;黄华新,刘星2015 等)。

1.1 混合隐喻的界定

Semino(2016)基于大规模语料库(OEC)对混合隐喻元语言(meta-language)所展开的研究为如何评价混合隐喻提供了佐证,其中一个重要的贡献是言明混合隐喻评价的普遍观点的确是负面的,仅相当少数的案例显示该术语具有幽默的效果,特别在表现隐喻的创造性、智慧性和有效性方面。Semino 援引面向学生公众演讲实用指南中有关混合隐喻的相关定义以说明人们普遍对混合隐喻概念的否定,如:

混合隐喻是在两个和多个事物间进行非逻辑的对比。当说话者混合使用隐喻,往往会一开始用一个隐喻,然后逐渐转向另一个隐喻,会产生混淆,但并非一定是幽默。简言之,混合隐喻会将诸多或相互矛盾的联想聚集起来,比较难以视觉化。避免这种混合隐喻,需要仔细观察一下想要使用的隐喻语词均指向同一个类别、事件或事物。(Griffin 2012:213-214)

如前所述,尽管潜意识上的定式思维仿佛认为我们不应该把隐喻混在一起使用,但是实际上,多位隐喻研究学者的共识是真实话语中存在诸多混合隐喻使用的现象,并应该预期自然话语中混合隐喻的存在,混合隐喻的使用似乎根本不会对受众带来理解上的问题(如Kimmel 2010;Kövecses 2016;Cameron 2016)。Cameron 甚至直言不讳地指出,大多数对混合隐喻持负面看法的学者都不支持隐喻的社会朝向研究(ibid.:X)。Müller(2016)也赞同混合隐喻是说话、写作等言语行为中完美、合理的方式,展示了人们在不同的交际情境中能够做出即时反应的认知能力。这一观点与Gibbs(2016)所提出的认知灵活性的观点相呼应。Steen(2016)也持肯定的立场,从刻意隐喻的角度出发,提出隐喻可能存在的刻意混用会使受众推断出丰富的隐喻信息,而如何关注混合隐喻被刻意使用是隐喻三维模型(语言—思维—交际)研究的重要课题之一。国内学者有关混合隐喻争议的研究虽然数量不多,但是在如何判别混合隐喻的可操作性指导法则上提供了切实的路径,提出“映射只能在上位层次上进行”的基本判别依据(陈道明2004)。黄华新和刘星(2015)证明了混合隐喻在现代汉语中存在的普遍性(在315,710 字的现代汉语语料中获得136 个隐喻簇,其中混杂隐喻103 个,占75.7%),并对隐喻“混而不杂”的语义连贯机制加以了阐释。

1.2 混合隐喻的判别

尽管不同学者或多或少都对混合隐喻是什么进行过界定,但对如何判别真实话语中的混合隐喻并未过多涉及,一些可依循的原则或方法仅能从不同学者的有关论述中加以归纳和概括:

(1)话语中存在来自不同源域的各式各样的语言隐喻,这些隐喻并非从头至尾固定于某一隐喻图式之下。

(2)分布于从句层面以上,或出现在同一个从句中,相互指定;出现在连接紧凑的从句中,相互承接;出现在连接松散的从句中,从属于宽泛的修辞结构;普遍表现为相邻单位中两个或多个隐喻使用的不一致现象。

(3)多出现在隐喻簇、隐喻图景当中,能与重复隐喻、扩展隐喻(extended/elaborated metaphor)等加以区别,可基于喻体的语义多样性和同质性程度对其加以辨识。

(4)不同种类的源域所激活的映射抽象靶域的程度或将不同,从一个源域到另一个源域的变换可能是无意识的,由此具体的话语场景、话题的变换起到中介性作用;场景、话题是驱动不同类型的隐喻(如规约、刻意、创造性隐喻等)混合搭配的驱动力。

(5)合理的混合隐喻会呈现出互相混淆的两个或多个概念源域意象看似互不相容的特征,但对隐喻理解并不造成困难,可以通过对源域明晰而详细的推理加以解释,否则为不合理的混合隐喻。

(6)如若对读者或听众准确识解语义表达的连贯性和一致性造成障碍,则需要从多维语境因素加以解释,包括场景、话题等体裁、语域因素,以及与话者对不同物理环境的体验、对话语事件的先前经验、关注点或兴趣,还包括跨语言交际中文化特异性等要素,上述因素共同构成混合隐喻涌现的诱导因素(参见Kövecses 2005;Gibbs&Cameron 2008;Gibbs 2012 等)。

1.3 混合隐喻的话语功能

针对意象不相容的隐喻在话语中特定的位置为何会交相出现,种类多样的源域为何会穿插于同一话语中这一问题,即究竟混合隐喻在话语中发挥何种作用,Kövecses(2016)的观点较具说服力:实际上,基于对靶域是一个框架的认识,对与其关联的话题的表达不可能只用来源于同一源域的隐喻表达式来呈现实则是非常浅显的道理,与话语本身对内容丰富性方面的要求是相吻合的。推言之,混合隐喻的话语功能首先在概念、内容层面上并非混淆视听,而是共同映射对特定话题的表达,旨在提供更为丰富的视角、观点和内容,冲击受众对话题多维度的理解和思考。其次,在组织结构层面上,根据Cameron 等的话语动态观(Cameron et al.2009;Cameron 2010,2016),混合隐喻与对话和互动中的隐喻簇概念相似,这一隐喻形式对促进话流和意义传递有积极的作用,且已在相关研究中被证实在话题转换、前指、词汇-概念公约、与隐喻图景的协同、规约和系统隐喻的分层等方面均能促成话语的连贯一致。有关混合隐喻的语义连贯机制在Kimmel(2010)及黄华新和刘星(2015)的论述中已有详述。

特别需要提到的是,在语用效果层面上,混合隐喻争议的初始,部分学者提出的假设包括混合隐喻毫无意义。大多数混合隐喻被认为是混乱的死喻的杂合,并未发挥隐喻的作用(Lonergan &Gibbs 2016:59)。而Semino(2016:204)基于大规模语料库对混合隐喻元语言研究的发现表明,在相当少数的案例中,该术语具有幽默的效果,特别在表现隐喻的创造性、智慧性和有效性方面。简言之,从语用角度来看,或许混合隐喻的使用更可能带来的影响是造成误解、引起冒犯、听起来稀奇,或可能带来幽默,是一种语言游戏(Sullivan 2018),但不乏Semino 和Kimmel等学者强调混合隐喻是创造力、睿智、高效交流的表现,如在复杂论证中能带来从句逻辑的巧妙转换。Müller(2016: 34)也提出,混合隐喻的意义之一即在于人们会创造性地处理隐喻,包括非常规的和常规的方面。实际上,除Müller 外,Lonergan,Gibbs,Chareris-Black 均借鉴了概念整合理论的相关原理对混合隐喻的运作机制加以剖析,而该理论是解释人类语言创造力的直接理论依据(Fouconnier &Turner 2002;Turner 2014)。

2.话语中的混合隐喻

2.1 混合隐喻的动态话语观

混合隐喻的本源可假设为说者和听者通过始源隐喻在话语中持续不断地、看似不规则地被使用,但又形成的一种共同理解或交际双方的概念契约。Cameron et al.(2009)在隐喻的动态话语框架学说中即已言明,在特定主题或话题的话语行进中多种隐喻会自然产生,形成隐喻系统、隐喻框架、隐喻图景、隐喻簇、隐喻链等不同的隐喻话语模式。该现象的解释理据则建立在“言为心生”的基础上(Slobin 1996),指即时会话互动中认知加工与话语产出之间不可割离的说话与思考同步的过程。相关学者如Cienki &Müller(2010)有关隐喻手势的具身体验研究可说明隐喻的研究离不开对话语动态性特征的把握。以Semino(2016:203-222)的案例为例,其研究证实混合隐喻源语言层面的使用在部分情况下随体裁/语域的变化而变化。语料统计显示,话语中句子间、从句/分句间、从句内混合隐喻出现的比例分别为14%、46%和40%,3 个比较普遍但又互不相同的“混合隐喻”源语言模型分别为源域间冲突、源域内冲突、源域与当下话题之间的关系等3 个类型,相应的共现语例数量为32、40 和28。该研究除了说明动态话语观是混合隐喻重要的解释理据外,还表明混合隐喻一方面可以简单观察不同源域种类的杂合,另一方面还不应忽略发生在相邻从句或同一从句中源于同一源域的隐喻现象,以及超越从句层面,出现在话语进程中不同位置,不同源域对话题或大或小程度的映射现象。

2.2 混合隐喻的加工与效应

混合隐喻在很大程度上可以作为研究隐喻意义形成动态过程的证据来源。从认知上来说,混合隐喻的产生是一个激活隐喻性的过程,其遵循话语中注意力的流动,进而促就隐喻意义的前景化和背景化。这些观察需要对隐喻持有一个动态的观点,即规约隐喻从睡眠到激活,都取决于话语互动过程中特定时刻说者和听者对隐喻的认知激活(Müller 2008)。在有关混合隐喻使用的动因上,Lee &Barnden(2001)基于ATT-meta 的计算机模型,对传统的认为隐喻是从源域到靶域的平行映射的观点加以反驳,而支持混合隐喻使用的创造性。其倡导的混合隐喻ATTMeta 分析方法对混合结构的识解提及了序列混合和平行混合,以及两者的结合(Barnden 2015)。

在Charteris-Black(2016)基于慢性疼痛主题的访谈性语料研究中,已然发现基于不同的修辞目标,说话者通过重复隐喻、扩展隐喻、混合隐喻等话语方式强调经历痛苦时其具身体验的强度。对痛苦的体验越强烈,源域的语义异质性(divergence)就越大,如混合隐喻的使用;相反,具身体验越是可控,使用同质隐喻(convergence)的概率就越高,如重复、扩展隐喻的使用,而非混合隐喻。该研究对复杂隐喻根据语义的异质性和同质性特征对隐喻重复、扩展、混合使用的复杂选择及其效应提供了清晰、有效的说明。一系列心理语言学和神经科学证据表明,越丰富、越复杂的隐喻使用会引发越强烈的感同身受的反应。以上表述在很大程度上支持了Cameron(2007)的观点:当隐喻以混合形式分布于话语中时,会提升单个隐喻的情感渲染潜力。

前文对混合隐喻在界定、判别、话语功能、动态话语特征、认知加工及效应等相关研究的焦点性问题进行了有关辨析,本研究将如何理解话语中混合隐喻的关键要素和层次结构以下图呈现:

3.案例分析

3.1 隐喻与公共演讲

隐喻与演讲话语的研究具有高度的历史同源性。西方隐喻研究从公元前300 年到20 世纪30 年代两千多年的历史发展中一直囿于传统修辞学范畴。隐喻的定义和功能在亚里士多德的《修辞学》和《诗学》中得到过较为系统的描述。虽然在当时还不足以称作一个全面系统的隐喻理论,但对隐喻的讨论和研究带来了根深蒂固、如影随形的影响。隐喻被指出具有清晰、漂亮以及异域的特质,隐喻性演说不仅比传统式表达更为明朗,还能唤起听众生动的联想(亚里士多德1988)。亚里士多德的名言——至今最伟大的事就是成为隐喻的大师,这是从他人身上无法学会的事,它才是天才的标志(Aristotle 1952:255),即“隐喻的支配力是天才的标志”是对隐喻在演讲话语中所发挥的无可取代的劝谏性作用的集中描写。

学术研究的视阈下,隐喻与演讲、修辞和劝谏性话语之间的互动源远流长。例如,Sopory &Dillard(2002)提出并验证了隐喻的使用会促使产生对交际者可信度(能力、个性、活力)判断更加合理的资源,从而对听众态度产生更大的影响这样的假设。与此同时,几乎与超级结构组织理论相关的假设在该元分析中都得到了有效验证,即隐喻作为主题的结构组织对知识和信息内容的选择与整合极具潜力,或将使隐喻的劝谏效果得到最大的彰显。该研究按照历时顺序归纳出了与隐喻劝谏效果相关的六种解释,包括愉悦、增强讲话者可信度、消解反驳、匹配资源、激发精细化阐释以及创建超级结构组织等维度。

近年来,围绕隐喻与演讲的研究多以演讲为文本语料,隐喻为媒介/工具,以观测特定主题或话题的文本背后反映出来的身份、权利、意识形态等话语分析研究为主要范式(如Charteris-Black 2014;Rafoss 2019;Nartey &Mwinlaaru 2019;Seixas 2021 等)。而面向学习者话语的研究(以中国英语学习者为例)中,公共演讲以及公共演讲比赛作为学习者交际语言综合能力集中展现的话语类型具有较强的分析价值。

3.2 冠军演讲辞中的混合隐喻

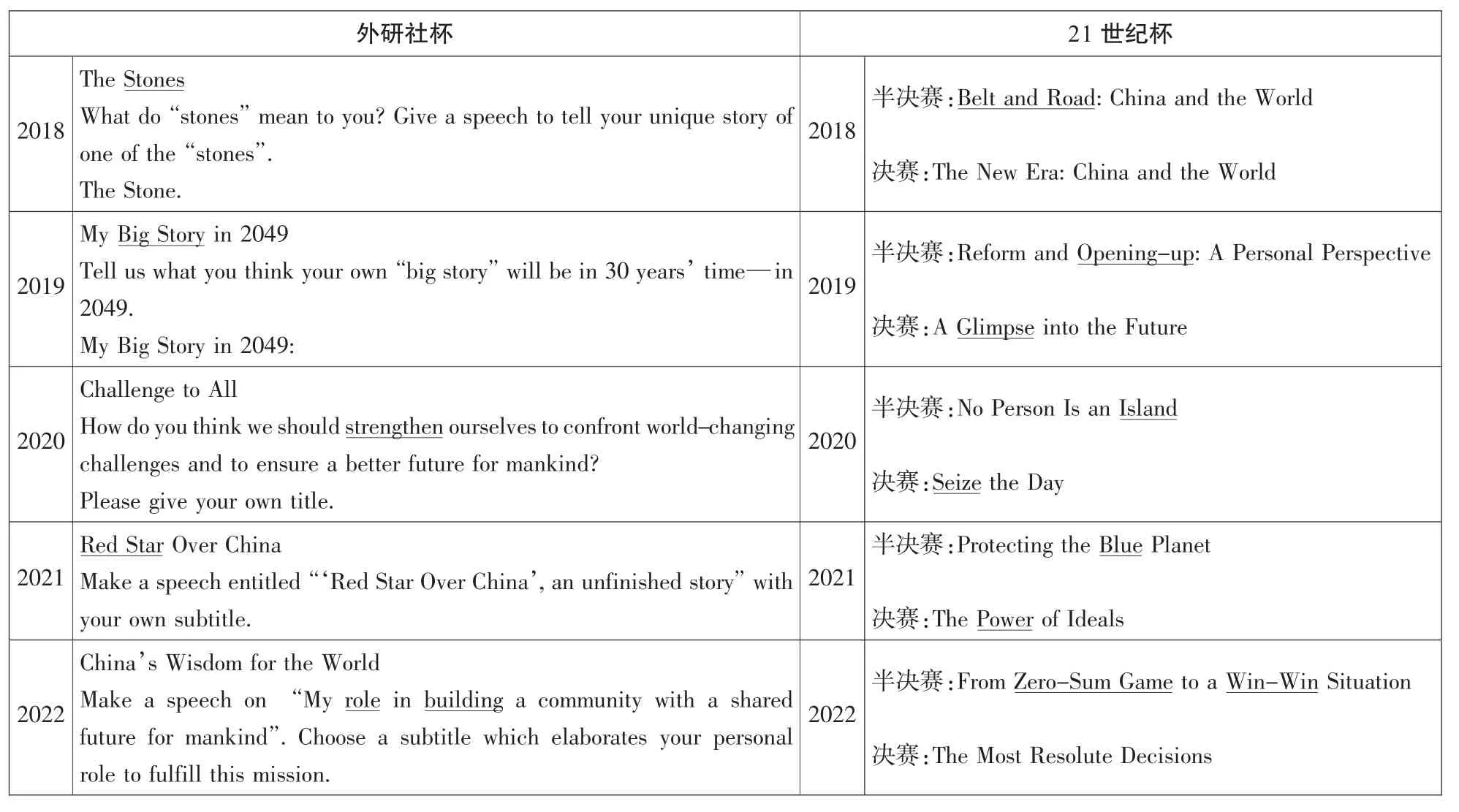

作为展现中国较高水平英语学习者语言能力发展水平的“外研社杯”和中国日报社“21 世纪杯”全国大学生英语演讲比赛历史悠久、影响广泛。晋级全国决赛阶段比赛的大学生选手更是在较大程度上代表了中国青年一代外语学习者口头语言产出能力的综合水平。而结合本研究的研究主题,本文观察到一个值得注意的方面:以两项赛事近五年来(2018-2022)的大赛主题(含有关说明)为例,其中不乏隐喻现象,见表1:

表1:“外研社杯”和“21 世纪杯”全国英语演讲比赛主题(2018—2022)

以上主题(含相关补充说明)所有下划线的语词均为概念隐喻观下的隐喻表达式,其区别仅在于刻意/直接(如stones,big story,red star,island,seize,blue,zero-sum game,win-win),或非刻意/规约(如strengthen,role,building,opening-up,glimpse,power)之分。上列主题预期演讲者将从不同视角对有关主题结合自身实际,以小见大,言之有物,言之有理,做出富有一定感染力的阐释,因而对主题中相关隐喻表达式的解读成为演讲是否能对听众产生劝谏效果的重要环节。

回溯两项赛事类似主题的相关演讲辞,2005 年第十届“21 世纪杯”全国英语演讲比赛冠军获得者南京大学夏鹏同学就“全球化时代的中国传统价值观”这一演讲主题所做的题为《城墙与桥梁》(From Walls to Bridges)备稿演讲在混合隐喻的使用上具有一定开创性的意义,展现出混合隐喻的使用在演讲构思中的特殊价值。相关的演讲辞节选如下:

From Walls to Bridges

I’m studying in a city famous for its walls.All visitors to my city are amazed by the imposing sight of the city walls,silhouetted by the setting sun with gold and shining lines.With old,cracked bricks patched with lichen,the walls are weather-beaten guards,standing still for centuries in protecting the city.

Our ancestors liked to build walls.They built walls in Beijing,Xi’an,Nanjing and many other cities,and they built the Great Wall,which snakes through half of our country.They built walls to ward off enemies and evil spirits.This tradition has been maintained to this day as we still have many parks and schools walled off from the public.I grew up at the foot of the city walls,and I’ve loved them since my childhood.For a long time,walls were one of the most natural things in the world.

...

Let me give you an example.

A year ago,when I was working on a term paper,I needed a book on business law and found a copy in the law school library.However,the librarian turned down my request with a cold shoulder,saying,“You can’t borrow this book,you are not a student here.”In the end,I had to spend 200 yuan buying a copy;meanwhile,the copy in law school was gathering dust on the shelf.

At the beginning of this semester,I heard that my university has started not only to unify its libraries but also link them up with libraries of other universities,so my experience will not be repeated.Barriers will be replaced by bridges.Through an inter library loan system,we will have access to books from any library.With globalization,with China integrated into the world,I believe many of these intangible walls will be knocked down.

(http:// contest.i21st.cn)

以上演讲案例将“城墙”(walls)与“桥梁”(bridges)运用于标题位置,首先表明演讲者有意使用该组隐喻以映射对“全球化”和“中国传统价值观”内涵、关系等主题意义的思考。根据界定混合隐喻是否合理的相关论说,有必要首先厘清两个源域不同隐喻的交互使用是否存在逻辑不通、矛盾、含糊或仅为制造幽默的现象。如果是,则应界定为概念源域、隐喻意象绞缠、杂乱的“混淆”使用现象,这与前文中学者提及的混合隐喻在话语中可能传递出创造力、睿智、高效以及认知灵活性的观点相悖。如果不是,从刻意隐喻使用的动因出发,则有必要阐释隐喻的刻意混用将使受众推断出哪些丰富的隐喻信息,并满足话语整体的语义连贯,甚至包括令人印象深刻的交际效果,回应这一隐喻使用模式在话语的语言、认知和交际维度上的运作机制和意义。

3.2.1 混合隐喻的混合性辨析

城墙与桥梁是常见的事物,具体、熟悉、有形、易描述,可作为源域概念来使用。《现代汉语词典》对“城墙”的解释为“为防卫而建筑在城周围的高峻坚厚的围墙”;对“桥梁”的解释为“一种架空的人造通道。由桥身、桥面、桥墩、桥台和基础等组成”。从两者概念的范畴意义来看,共属于“建筑”这一上位层次范畴,但是“建筑”这一概念的宏观辖域下,该两种事物的感知边界是相对清晰的,两者之间的差异性特征大过共性特征。陈道明(2004)在将上位层次映射依据作为“混杂隐喻”判别标准时提供了以下示例,如“船与汽车”的隐喻意象均隶属于“运载工具”这一上位概念,因此就不存在混杂隐喻,而“礁石”与“跳伞”则不存在隶属于某一个“上位”的概念隐喻,因此为混杂隐喻(同上:7)。黄华新和刘星(2015:110-114)做了更为抽象的总结,提出混杂隐喻具有“混而不杂”的语义特征,是由于词汇概念具有向基本认知模式提供接入点和基本认知模式接入次级认知模式这两个节点,混杂仅存在于基本认知模式层面,而次级认知模式间的统一是混杂隐喻获得语义连贯的核心机制。以上两个解释方案实际是相悖的,应该说混杂隐喻之所以获得语义连贯是由于看似源域不同,但是上位层次范畴统一一致,基本认知模式应对应上位层次范畴概念,次级认知模式才是表面看到的隐喻语词。国外学者就如何判别混合隐喻的讨论并未从范畴维度上加以考量,同时也未借鉴如基于体验共现的基础隐喻(Grady 1997)理论对之加以解释。Charteris-Black(2014)在对复杂隐喻进行解释的过程中,也仅是依据语义的同质性和异质性区别及其渐进变化的程度来尝试划分不同类型的复杂隐喻,如隐喻的重复、扩展和混合。

综合上述视角,在该演讲辞中,城墙与桥梁尽管上位层次概念可能相同或具有相似方面,但是两个隐喻在源域意象上的共现体验高度并不相同,喻体的异质性特征更为显著,因此可以判别为混合隐喻。

3.2.2 混合隐喻的活跃性

上文节选片段中,开篇即创建了数个与“墙”(walls/walled)有关的意象,包括与墙意象相近、源域类似的语词“砖”(bricks),还包括基于“墙是卫士”(walls are guards)这一语言隐喻表达式,与“卫士”(guards)意象产生联想的“伫立/守护”(standing)、“修筑”(built)城墙、“抵御”(ward off)敌人、“推倒”(knocked down)等特定隐喻重复、复现、拓展等动态话语特征。演讲辞开篇即形成了由城墙、砖瓦、卫士、防御等意象构成的隐喻链,加之作者从第一人称视角出发,就个人经历展开的呈现一定场景、情节、冲突特征的故事性陈述,形成了隐喻图景/隐喻故事。而随着叙述内容和思想情感的变化,桥梁的隐喻性逐渐被激活,“连接是桥梁”的意象逐渐被唤醒,与之前“障碍是城墙”的隐喻形成对照。看似两个隐喻的结合并不和谐,但正是这种看似非逻辑、非协调的表层意义上的冲突促发了听众注意力的转移,使“全球化是/需要的是桥梁”意味着一种连接或沟通,“传统价值观(如若过度守旧)是/可能是一座城墙”意味着一种障碍的主题思想得以彰显。而与此同时,演讲者个人语言、思维和交际能力层面上体现能够加工复杂论证中从句逻辑的巧妙转换、创造性、睿智、灵活等个体潜质特征得以展现。

在活跃性特征的另一面,话语中的“死喻”的角色功能和加工效应值得关注。本篇演讲辞中,从单一从句层面,而不置于相邻单位或更宽泛的修辞语境下去理解,如“wall/walled,standing,built,ward off,knocked down,link up”等隐喻表达可视为规约的死喻。而正是这些死喻交互形成的混合隐喻推动整个话语的进程。Leech(1969)曾指出,混合隐喻发生于失去想象力的死喻非协调地组合在一起,从而使常规情况下未曾注意到的表层意义上的冲突强加性地引起我们的注意。而就本篇演讲辞混合隐喻的形成来看,Leech的观点尚有可以完善的地方,即并非这些隐喻的组合是非协调的,也极大可能是有逻辑的,在可联想的范围内是概念隐喻观和概念整合观驱动下思维的创造性激活。规约隐喻表达可能会在话语中重新产生活力(Goatly 2011)。

3.2.3 混合隐喻劝谏力的多元动因

该演讲辞开篇从具体可见的饱经风霜、守护城市的城墙入手,带领听众走进曾经依靠城墙抵御外敌侵犯的古代中国和近代中国,唤起听众的历史记忆。接着话锋直转,利用墙这一具体实物的阻隔性特征来构建作为新一代大学生代表——自己在图书馆借书遭拒的经历,然后又讲述了新学期学校打破院系图书馆界限这一无形的墙,从而使学生可以自由地在所有院系图书馆学习的经历,从“守卫隐喻”到“障碍隐喻”再到“桥隐喻”,实现隐喻意象在连续扩展话语中的系统推进(见图2)。

图2:冠军演讲辞中混合隐喻的系统推进过程

同时,在该届赛事主题“全球化时代的中国传统价值观”这一主题背景下,演讲者首先自然而然地以自身的亲身经历、亲身体验和经验为基础,将注意力、兴趣聚焦在承载中国历史与文明、体现特定文化特征的场景(如自己的家乡南京的城墙)和能体现个人身份、时代进步特征的又一特定场景(大学的图书馆)中,构建了隐喻根据特定主题背景与话题、具身体验、经验、情景、社会文化、注意力、兴趣等多维要素之间个性化的语义组构与互动机制,从而形成了一个连贯的认知场景(Koller 2003)。从障碍和阻隔到顺利达成在原有场地的基础上兴建、构筑互通有无、彼此借鉴的平台,小到图书的馆际互借,大到国家和地区之间,乃至人类命运共同体的构建。话语在逐渐向中心主题靠近的过程中逐步揭示演讲者的话语意图(见图2)。Barsalou(2008:618-619)对具身体验(simulation)的定义是:在对世界、身体、心灵进行体验的过程中感知、动觉、内省状态的再次激活。从外语学习者话语中隐喻使用的角度来看,这是语言学习者、使用者在认知和行为活动层面的隐喻话语能力的展现(陈朗2018)。

而在另一方面,概念整合理论也可以在宏观层面上解释该演讲辞中混合隐喻的加工过程,以及反映隐喻性整合中的结构映射和具体映射(Figar&Antovic'2015)。在概念整合理论中,“层创结构”(emergent structure)一词是指隐喻背后概念发展的某种形式,它是动态的,特别是当新生成的概念关系在最初的源域和靶域概念输入过程中不存在时(Fauconnier &Turner 2002:42)。当提到这种层创结构时,“精细隐喻”(elaborate metaphor)一词更加可取。精细隐喻以一种创造性和视觉化的方式在我们大脑中唤起与主题相关的意象,从而增进我们对特定主题的理解。当隐喻以复杂的方式运作时,来自不同输入空间的概念和意象通常会有重复、扩展、阐释和混合的交互作用。以该演讲辞为例,存在于一个输入空间中的阻隔人际顺畅交往的“墙”和来自另外一个输入空间中的连接人们面对面沟通的“桥”在整合、压缩的交互作用下,毫无障碍地组合、归并在一起。两套隐喻系统的概念空间无缝衔接,从不同方面凸显了事物的阴暗与光明、阻碍与通畅,甚至阻碍与桥梁相反意义的契合。

3.3 外语学习者话语中的混合隐喻

面向学习者话语的隐喻研究始于应用认知语言学者对学习者话语中隐喻使用、隐喻能力的关注(如Littlemore &Low 2006;O’Reilly &Marsden 2021等),但是鲜见关涉混合隐喻的研究。Gibbs(2016)将MacArthur(2016)对西班牙英语学习者真实话语中隐喻研究的论文纳为应用语言学视角下混合隐喻研究的一个代表性案例。根据MacArthur 的观点,对于二语学习者而言,两种语言的语言和概念系统会导致混合隐喻的出现,该学者将其称为“杂合”(hybrid)隐喻,并指出该现象在英语学习目标语中很可能是非规约并需要加以修改的(ibid.:133)。但是MacArthur也指出,以本族语者标准作为隐喻产出模型的参照对于二语学习者而言不太现实,即使语言水平比较高的学习者也会出现使用这种杂合隐喻的现象。外语的学习不只是一个模仿的过程,而是会通过类比和模式的再组合创造新的形式的过程。熟悉一语话语概念和语言路径规则对于学习者理解他们用隐喻化的语词表达思想的潜在意义有较大影响,而这一现象通常会生成某种隐喻混合现象,将隐喻概念化和语词组合嫁接到目标语言中去。MacArthur 区分了杂合隐喻与混合隐喻两个概念,其层次所指并不相同(参见Nacey 2010;Philip 2005,2010)。根据MacArthur等研究者的观点和语例,可视话语语境会影响杂合隐喻的程度,而同时语言学习者的话语产出中存在隐喻的重复、扩展和混合等使用现象。根据以上研究,可以推测:外语学习者的话语产出中存在杂合隐喻和混合隐喻现象,但是前者更大程度上是对学习者语法能力方面的评估,而如本研究案例所示,后者所体现的更多是学习者意义表达、话语组织、语用策略使用等综合语言运用能力。

4.结语

混合隐喻作为一类特殊的隐喻话语模式存在界定、判别、功能等方面的争议,但混合隐喻在动态话语中大量存在,厘清其存在方式及其加工逻辑与效应具有重要价值。若以混合隐喻的使用是一种认知偏误,是说话和写作等言语行为中应加以避免的非常规的方式为先入为主的概念,学习者话语则是一类具有代表性的话语形态,应成为重要的分析对象。语言水平、认知能力、知识阅历参差不同的学习者的话语产出中势必不乏“文不对题”“前言不搭后语”的话语现象,但也可能如本研究案例中所呈现的混合隐喻作为一种话语策略恰到好处地被使用的情况,充分展现演讲者认知的灵活性。以我国英语学习者外语学习环境为现实背景,公共演讲是对学生语言、思辨、知识、交际能力的综合考验;或与先入为主的概念想法相悖,混合隐喻因其独特的方式在引导听众推断出其隐含信息、架构话语组织、增强演讲的劝谏力等方面具有独特的作用。未来的研究还可以通过一系列实验数据在混合隐喻相对于其他隐喻话语模式在(新)概念的表达、语篇架构、语用效果、隐喻混合的丰富性和复杂性、语境和话题的中介效应,以及动态话语特征等方面进行更加系统的探索。