语料库元信息视角下的中国学术界在“中国崛起”研究领域的国际学术话语权分析*

2023-10-10张宗波陈春华易绵竹马晓雷

张宗波 陈春华 易绵竹 马晓雷

(国防科技大学,湖南 长沙 410073)

0.引言

21 世纪以来,“中国崛起”已经成为国际社会普遍讨论的热点话题,国内外学术界掀起了关于中国崛起的研究热潮。尽管我国一直秉持和平发展战略,但围绕“中国崛起”这一话题,国内外学术界仍呈现出两大舆论场。国外虽有对中国崛起进行相对客观理性的研究,但仍存在所谓“中国威胁论”等杂音。国内学者侧重论述中国如何崛起,以及中国和平崛起的可行性和必要性,并对所谓“中国威胁论”等论调进行驳斥。可以说,国内学者一直在努力争夺“中国崛起”研究的国际学术话语权。

学术话语权是国家话语能力建设和国家话语权的重要组成部分,是国家软实力的重要标志(余波,宋艳辉2021:104;沈骑2021;文秋芳2021a:77,2021b:442;苏金智2021);提升国际学术话语权是繁荣学术之需,是提升国家文化软实力之重,是维护国家意识形态安全之要(沈壮海2016:97-98)。“中国崛起”研究领域的国际学术话语权,直接关系到国际学术界对中国发展战略和发展影响的解读,相关观点或结论不仅会影响国际新闻媒体对我国形象的塑造,而且还会传导至政界,影响国际社会对中国的国际政策。国内学者在这方面虽然著述颇丰,但多以中文写就。在当今英语占据国际学术话语主导地位的大背景下,要想掌握国际学术话语权,让世界听到来自中国的理性声音,还需要利用英文深耕成果。事实上,我国已经有不少学者在这方面进行努力,但我国学者在“中国崛起”领域的国际学术话语权究竟如何,还是一个有待探究的问题。鉴于此,本文拟通过对“中国崛起”学术英语语料库元信息的统计,结合国际学术话语权分析框架,梳理中国学者①在“中国崛起”领域的国际学术话语权现状,以期为我国在该领域的学术话语权建设提供参考。

1.元信息与学术话语权

元信息(metadata),亦称元数据,是一个在图书馆和档案管理领域被广泛应用和研究的概念,通常被定义为“关于数据的数据”(data about data)(庄育飞1999:8;El-Sherbini &Klim 2004:238;NISO 2004:1;Burnard 2005:40)。元数据可帮助有效管理、长期保存电子文件,确保并证明电子文件的真实性,为查询和利用电子文件提供便利(金更达,何嘉荪2005:5;何嘉荪,金更达2005:13)。现代化语料库的建设,本质上也是对电子文件的搜集与归档,因此元信息在语料库语言学中有着十分重要的作用。Burnard(2005:41)就提到,没有元信息,语料库语言学就几乎不成立。不同类型语料库的元信息有各自的特点,学术文本语料库可以提供的元信息主要包括:文章标题、署名作者、作者机构、被引频次、文献出版物、发表年份、文献类型、研究领域等。对这些信息进行统计,可以为学术话语权分析提供数据支撑。

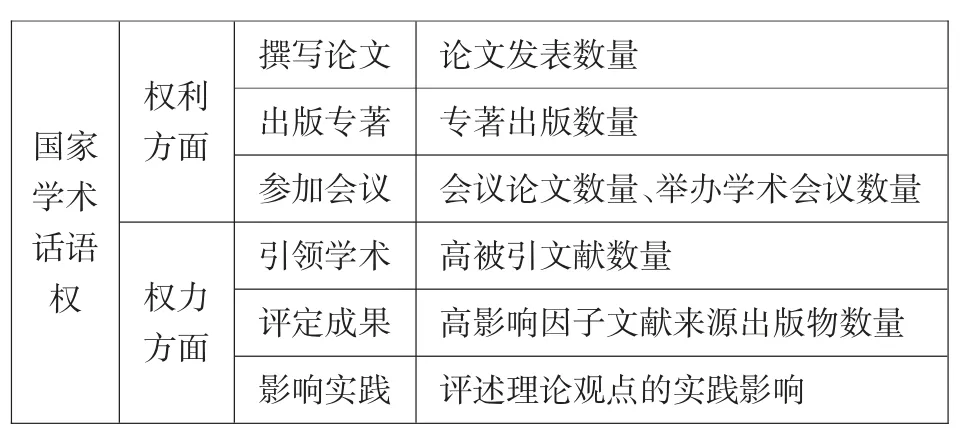

近年来,学术话语权研究越来越受到国内学界的重视,不少学者都先后提出了学术话语权分析框架,比较有代表性的有郑杭生(2011),余波和宋艳辉(2021),文秋芳(2021b)等。郑杭生(2011:27-29)将学术话语权概括为:在学术领域中,说话权利(right)与说话权力(power)的统一。权利主要包括创造更新权、意义赋予权和学术自主权;权力主要有指引导向权、鉴定评判权、行动支配权等。余波和宋艳辉(2021:105)在此基础上提出,学术话语权是学术作者、机构和国家等学术主体在学术引领力、学术影响力和学术竞争力等诸多方面的综合作用。文秋芳(2021b)结合上述研究,对学术话语权中权利和权力的表现形式及其关系做了界定。文秋芳(同上:440-441)认为,话语权利主要体现在开展研究、撰写论文、参加会议三方面,话语权力主要体现在引领学术、评定成果、应用新知三方面。

本文旨在利用学术文本语料库元信息的量化数据对国际学术话语权进行考察。因此,结合学术文本语料库所能提供的元信息数据,综合考虑量化分析的可操作性以及学术话语权分析的要素,本文在上述理论框架基础上,制定表1 所示分析框架。

表1:基于语料库元信息的国家学术话语权分析框架

2.数据来源

本文数据源于自建的关于“中国崛起”话题的英语学术文本语料库(Academic English Corpus of“China’s Rise”,下文简称AECCR)。AECCR 中文本的获取方式是,先通过Web of Science(WoS)引文数据库检索“中国崛起”主题,然后根据检索结果逐篇下载原文,最后将各篇文献清洗为干净的txt 文本。此外,在建库过程中同步整理下载了每篇文本全字段的元信息,并单独存放在电子表格文件中。这些元信息包括:出版物类型、作者、文献标题、出版物名称、语种、文献类型、会议信息、文献关键词、摘要、被引频次、作者地址、通讯作者地址、研究方向等。

AECCR 共收录997 篇文本,文本发表年份分布如图1 所示。根据WordSmith5.0 软件统计结果,语料库形符(token)数为5,427,466,类符(type)数为69,459,类符/形符比(type/token ratio,TTR)为1.28%,标准化类符/形符比(Standardised TTR,STTR)为41.39%(标准化文本长度为1,000 词)。

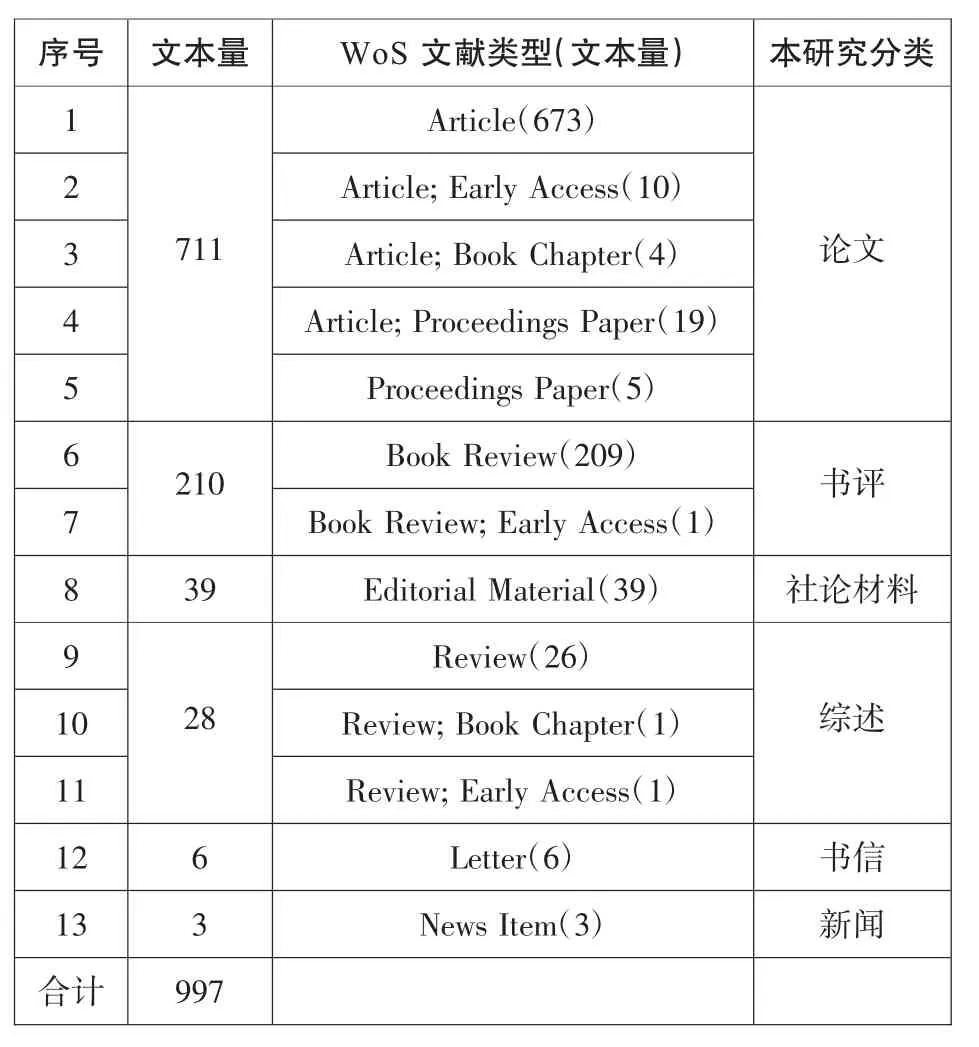

WoS 平台对每篇文献的类型均有分类,AECCR所涉文献类型分布如表2 所示②。表2“WoS 文献类型(文本量)”一栏为AECCR 所收录文本在WoS 平台中的文献类型及其对应的文本量。需要注意的是,WoS平台可能会赋予同一篇文献两种文献类型。例如表2中有19 篇文献既属于“Article”,又属于“Proceedings Paper”。其实二者均属于论文范畴,前者一般发表在学术期刊,后者则通常发表于会议论文集。鉴于此,本研究在WoS 文献类型的基础上做了一定的归并处理,表2“本研究分类”即为归并后的类别。在归并过程中,本文选择忽略了提前访问(Early Access)和书籍章节(Book Chapter)两个相对次要的类别。例如表2 中有10 篇论文属于提前访问,4 篇论文属于书籍章节,但这14 篇文献本质上还是论文。可以看到,论文和书评是AECCR 语料库中最主要的文献类型,其中论文共711 篇,约占文本总量的71%,书评共210 篇,约占文本总量的21%;二者合计921 篇,约占总文本量的92%。此外还包括社论材料39 篇,综述28 篇,以及少量的书信和新闻。

表2:AECCR 文献类型分布

WoS 平台还提供对每篇文献研究领域的分类。AECCR 的997 篇文本共涉及68 个研究领域,涉及的总文本篇次为1,379(部分文本具有跨领域属性)。表3列出了包含文本篇次最高的前20 项研究领域,总篇次为1,296,约占AECCR 总篇次的94%。如表3 所示,国际关系、区域研究、政府与法律、商业与经济四个领域的文本最多;此外,还包括环境科学与生态学、地理学、信息科学与图书馆学、工程学等理工领域文本。AECCR 中理工类文本一般并不直接研究“中国崛起”主题,但会谈及“中国崛起”话题,在一定程度上与中国崛起有关,可以一定程度反映中国在某个领域的崛起。

3.讨论分析

3.1 权利方面

3.1.1 撰写论文的权利

撰写论文的权利是指将学术成果撰写成论文发表的权利(同上:441),因此论文发表的数量可以直观地反映该权利的行使情况。为了统计中国学者的论文发表情况,本文依据AECCR 元信息中的通讯作者地址,对语料库中每篇文本的来源地进行了标注。选取通讯作者的主要原因有二:其一,根据从WoS平台下载的文献统计数据结构,通讯作者的来源地相较于第一作者更易统计;其二,按照学术惯例,通讯作者既是论文的对外联系人,又是论文的责任人,对论文内容的真实性、数据的可靠性、结论的可信性、是否符合法律规范、学术规范和道德规范等方面负责(贾贤等2012:603)。因此,通讯作者的重要程度并不亚于第一作者。由表2 可知,AECCR 中共有711篇论文。表4 为711 篇论文的来源地分布情况。需要说明的是,表4 所反映的作者来源地不表示作者的民族或国籍,仅表示该作者所属机构所在地。

表4:AECCR 中不同来源地论文量

如表4 所示,AECCR 包含的文献通讯作者共有40个来源地,这反映出中国崛起已经在世界范围内被学术界广泛讨论。其中美国、中国、澳大利亚、英国四地的论文量相对较高,四地总量为491 篇,约占总论文量的69%。此外,韩国、新加坡、日本、加拿大、德国、荷兰、新西兰等也是重要来源地,文本量均在10 篇以上。

若单论各来源地的论文数量,中国以137 篇居于第二位,约占AECCR 论文量的19%。这反映出中国学者较好地行使了撰写论文的权利,也为我国在中国崛起领域争得了一定的国际学术话语权。然而,中国学者需要面对的是整个国际学术界,尤其是西方学术界。以美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰这五个主要英语国家为例,这五国学者的论文量为383 篇,约占总量的54%,是中国学者文献数量的近3 倍。不得不承认,英语在当前国际学术界享有“霸权”地位(文秋芳2021a:79),这五国具有天然的语言优势,他们对于中国崛起十分关注,在国际学术话语体系中掌握着“中国崛起”研究的主要话语权。中国学者在国际学术界存在天然的语言劣势,较之英语国家学者,撰写发表“中国崛起”相关论文的权利受到较大的限制。

3.1.2 出版专著的权利

在学术研究过程中,除了发表论文,出版专著也是学者们的一项重要权利和呈现研究成果的重要方式。与论文相对“短平快”的产出方式不同,专著的产出周期更长,对问题的剖析和阐释更为系统和全面,而且往往是研究人员多篇论文成果的结晶。某个研究领域若有专著出版,一般标志着该领域正在迈向成熟或已经成熟。AECCR 虽未收录专著,但收录了210 篇书评(见表2)。这些有关中国崛起的书评背后,其实是多部聚焦中国崛起的专著。

通过进一步梳理本研究发现,AECCR 中的210篇书评对应了82 部有关中国崛起的专著。然而,这82部著作中中国学者撰写或编写的著作仅3 部;分别是张蕴岭(中国社科院)撰写的Rising China and World Order(Zhang 2010),Benjamin I.Page 与谢韬(北京外国语大学)合著的Living with the Dragon:How the American Public Views the Rise of China(Page &Xie 2010),以及Robert A.Rhoads 与王晓阳(清华大学)、施晓光(北京大学)、常永才(中央民族大学)合著的China’s Rising Research Universities: A New Era of Global Ambition(Rhoads et al.2014)。显然,在国际学术界,中国学者还未充分发挥出版专著的权利。要想在以英语为主导的国际学术界抢占话语权,中国学者还需将现有的高质量中文专著翻译成英文出版或直接以英文著书出版。

3.1.3 参加会议的权利

学术会议也是学术话语体系的重要一环,是产生和传播学术成果的重要途径。参加学术会议的权利是指参与学术会议进行科研成果交流的权利(文秋芳2021b:441)。虽然无法直接统计中国学者参加“中国崛起”国际学术会议的具体数据,但通过AECCR 的会议论文元信息,可以一定程度管窥中国学者参加会议的情况。

由表2 可知,AECCR 中有24 篇文本属于会议论文。通过对AECCR 元信息的进一步整理可知,这24篇会议论文来自21 场学术会议,其中在中国举办的会议共7 场,分别在中国台北、上海、厦门、杭州、北京、三亚、太原举办(如表5 所示)。在其他国家举办的会议情况为:韩国4 场,西班牙2 场,新加坡2 场,美国2 场,英国、法国、澳大利亚和智利各1 场。

表5:AECCR 涉及的学术会议(中国举办)

以上数据反映出,中国学界不仅可以参加“中国崛起”研究领域的会议,还较多地举办覆盖该领域主题的会议。拥有某学科学术话语权的机构可以通过召开学术会议生产和传播话语,而未有某学科学术话语权的机构则通常被动“消费和助销”前者产生的话语(同上)。从这个意义上讲,中国学界在一定程度上拥有中国崛起研究领域话语权,而且处于该领域话语的生产和传播者之列,并不是被动消费者。中国本身就是“中国崛起”研究的对象,理应成为该领域最重要的学术阵地。以东道主身份举办较多的国际学术会议,不仅可以在国际学术话语体系中掌握一定的主动权,还可以促进中国学者与国际学界的交流,让世界听到中国声音。

3.2 权力方面

3.2.1 引领学术

引领学术的权力是指对学术领域的研究议题或方向具有引领能力(同上)。在一个研究领域内,具有学术引领力的一般是那些具有基础性、开创性、前沿性的研究成果。这类成果往往会提出创新性的概念、假设、观点、命题等,对其所属领域内的学术话语体系起到基础建构作用。在这些成果的引领下,会产生大量的后继研究,在此过程中,具有学术引领力的文献会被后续研究反复引用,从而拥有较高的引用量。因此,文献的被引频次可以在一定程度上反映出文献的学术引领力。

由于文献的被引频次具有较强的时效性,本研究于2022 年3 月29 日以建立AECCR 时的检索词重新在WoS 平台进行了检索,剔除与“中国崛起”研究明显不相关的结果后,整理了被引频次前10 名的文献(见表6)。经比对,这些文献除Woods(2008)之外,在AECCR 中均有收录③。这10 篇文献中,仅第5 的Hu &Jefferson(2009)、第8 的Ip(2009)和第10 的Gill &Huang(2006)有华人学者身影。Hu &Jefferson(2009)的第一作者系新加坡国立大学经济学系胡光宙副教授,自1991 年从南开大学毕业后,其教育和任职的主要履历均在海外④。Gill &Huang(2006)的第二作者为美国西东大学外交与国际关系学院黄严忠教授,其在20 世纪90 年代于复旦大学完成本科和硕士学业后,一直在美国学习、工作⑤。Ip(2009)的作者为中国台湾地区的叶保强教授。

表6:AECCR 中的高被引文献

表6 所列10 篇高被引文献的内容涵盖对中国军事、外交、科技、文化等各方面的讨论,而且不少文献还对中国崛起深表忧虑,有较为浓厚的“中国威胁论”意味,例如Ikenberry(2008)、Goh(2007)、Christensen(2001;2006)等。“中国崛起”研究领域的高被引文献如果长期被这种论调占据,对于我国树立良好国际形象是极为不利的。中国学者一方面要加强“中国崛起”研究领域的基础理论研究,构建符合我国真实国情的基础理论体系;另一方面还要利用英文把这类理论成果发表到高水平的国际学术平台,力求在国际学术话语体系中抢占一席之地,切莫是非功过全凭他人言说。

3.2.2 评定成果

评定成果的权力是指对学术成果和知识质量进行评定的权力(文秋芳2021b:441)。郑杭生(2011:29)将这种权力称为“鉴定评判权”,并将之定义为“运用学术话语形式进行价值性判断,并将判断结果予以发布的权力”。学者们在发表期刊论文、申请基金课题、申请科研成果奖励等过程中,都会经历比较严格的成果评定。因此,学术期刊、课题发布机构、奖励评定机构等都是比较典型的行使评定成果权力的机构。AECCR 语料库的元信息记录了每篇文本的来源出版物,因此本节拟从来源出版物作为切入点对中国学界在中国崛起研究领域的评定成果权力进行考察。

AECCR 一共收录了来自329 种学术出版物的学术文本。表7 列出了AECCR 中文本量前10 的出版物及其影响因子、所属类别及排名、出版商等信息。表中的影响因子和JCR 类别及排名均来自Web of Science平台的期刊引证报告(Journal Citation Reports,简称JCR),数据获取时间为2022 年。可以看到,表中出版物均属于区域研究或国际关系领域,这也反映了“中国崛起”研究的主要学科归属。表中与中国有关的刊物是Chinese Journal of International Politics(CJIP),该期刊由清华大学国际关系研究院主办,由牛津大学出版社出版。CJIP 期刊发表的“中国崛起”论文为25 篇,文本量在各期刊中与Australian Journal of International Affairs 和Foreign Affairs 并列第6;2021 年该期刊影响因子为3.3,在JCR 收录的96 种国际关系类期刊中排名第15,近5 年影响因子为3.449。这说明CJIP 期刊在国际关系研究领域具备一定影响力,为我国在国际关系领域头部期刊中抢占了宝贵的一席之地。不过,根据清华大学国际关系学系首页的系所介绍⑥,CJIP 是中国(含港澳台地区)机构主办的唯一一份国际关系类SSCI 期刊。由此可见,中国学者在“中国崛起”研究领域拥有一定的评定成果的权力,但这份权力还比较薄弱。要想增强这方面的权力,或许应该努力集合更多国内高等院校、科研机构以及优秀学者,创办更多的如CJIP 这类有国际影响力的学术期刊。

表7:AECCR 文本量前10 的来源出版物

3.2.3 影响实践

影响实践的权力是指通过学术话语影响社会实践的权力。文秋芳(2021b:441)将这种权力称为“应用新知”的权力,郑杭生(2011:29)则将之称为“行动支配权”。不可否认,仅通过语料库元信息是较难反映该权力情况的。不过,如果某种学术话语已经见诸社会实践,那么这种影响过程就会变得显性可察。就中国崛起而言,“中国威胁论”与“和平崛起”就是已经见诸国际社会实践的两种典型理论观点。

所谓“中国威胁论”在20 世纪90 年代被西方学术界炮制出来。经过二三十年的发展,已从学术讨论演变为西方媒体、智库及政府联手打造的话语体系,是一整套西方的文化、学术、出版、发行、学者、修辞等形成的物质和精神的结合,在具体说辞、行动方式和参与方成分等方面均表现出超越往日的新特点(王聪悦2019:70-72;施旭,郭海婷2017:60)。从近年来美国的“重返亚太”战略、中美之间的贸易摩擦、美国对中国高科技企业的打压等等现象背后,都可以看到“中国威胁论”的恶劣影响。

为了应对“中国威胁论”的消极影响,中国学界提出了“和平崛起”理论。“和平崛起”被提出后,迅速进入到国家战略层面,并逐步演变为我国的和平发展战略,对我国的国家发展路径规划以及外交策略都产生了深远影响。但是,不同于“中国威胁论”在国际上如病毒般的传播力,“和平崛起”的国际影响力较为有限。尽管我国在各种场合强调和平发展,但在国际社会中,仍然充斥着种种抹黑中国的论调(张志洲2012:13)。正如张志洲(同上)所言,中国和平崛起面临两大国际话语困境:一是在国际舆论结构下的“挨骂”;二是在美国或西方中心学术话语霸权下的“理亏”。

综上所述,在“中国崛起”研究领域,中国学者虽然有以“和平崛起”为代表的理论观点,但对于国际社会实践的影响十分有限,没有真正影响西方国家对待中国崛起的态度与应对策略。因此,在国际学术界,中国学者在“中国崛起”领域影响实践的权力相对于西方学界是比较弱的。

4.结语

本文通过对英语学术文本语料库AECCR 的元信息统计,结合国际学术话语权分析框架,从权利和权力两方面,对中国学界在“中国崛起”研究领域的国际学术话语权进行了分析。权利方面包括撰写论文、出版专著和参加会议的权利。就撰写论文而言,中国学者积极行使了该项权利,但由于英语在国际学术界的主导地位,这项权利的行使较之于英语国家还有一定差距。出版专著方面,来自中国学者的专著较少,该项权利的发挥不够充分。参加会议方面,中国学术界举办了多场国际学术会议,较好地发挥了参加会议的权利。在权力方面,本文从高被引文献和高影响因子期刊入手分别考察了中国学界在中国崛起领域引领学术的权力和评定成果的权利,并通过对比“中国威胁论”与“和平崛起”分析了中国学界影响实践的权力。研究发现,在“中国崛起”研究领域,高被引文献的头部位置主要被海外学者占据;来自中国学界的高影响因子期刊仅有CJIP 一种;中国提出的和平崛起与和平发展战略在海外受到不少质疑。这反映出中国学者在“中国崛起”研究领域的学术引领力不如海外学者,评定成果的权力比较薄弱,影响实践能力在海外比较受限。

为了抢占“中国崛起”研究领域的国际学术话语权,中国学界需要着力进行基础理论创新、学术成果传播以及学术阵营打造。基础理论创新方面,中国学界需要摆脱西方话语体系的藩篱,结合中国的历史文化传统与当前现实国情,对中国发展战略和中国式现代化道路进行全新的阐释,从理论上正本清源,以正视听。学术成果传播方面,主要方式有发表高级别的国际期刊论文、出版英文学术专著、参加或举办国际学术会议等。学术阵营打造方面,中国学界可以尝试由领军学者牵头,多机构联合,形成各有所长的学术战斗团体;同时,再创办数种高质量的英文学术期刊,并优先刊登中国学者的高质量论文,打造自主的国际学术话语阵地。

注释:

①“中国学者”在本文特指文献署名信息中所属机构为中国高校或科研机构的华人学者。

②根据Web of Science 官方的文献类型中英文说明:Article 为论文,Proceedings Paper 为会议论文,Book Review 为书籍评论,Editorial Material 为社论材料,Review 为评论(本文译为综述),Letter 为书信,News Item 为新闻,Book Chapter 为书籍章节,Early Access 为提前访问(相当于知网的网络首发)。详情可参http://images.webo fknowledge.com/WOKRS535R111/help/zh_CN/WOS/hs_document_ty pe.html 或http://webofscience.help.clarivate.com/zh-cn/Content/doc ument-types.html

③AECCR 未收录Woods(2008)的原因可能是本文在最初建库时未检索到该文献。考虑到AECCR 已基本成形,且已在其基础上进行了较多数据统计,补充单篇文本的意义不大,因此未作补录。

④见新加坡国立大学胡光宙个人主页简历:http://courses.nus.edu.sg/course/ecshua/CV_Hu_April2017.pdf

⑤见西东大学黄严忠主页简历:https://www.shu.edu/profiles/upload/Yanzhong-Huang-CV.pdf

⑥见https://www.dir.tsinghua.edu.cn/xsjs.htm