数字经济促进了城市创新创业活跃度吗?

2023-10-08王亚飞权天舒柏颖石铭

王亚飞 权天舒 柏颖 石铭

關键词:数字经济;创新创业活跃度;产业集聚;两步系统GMM

摘 要:大力发展数字经济、激发创新创业活动,是畅通国内大循环、激发经济增长内生动力的重要途径。本文基于2011年至2019年中国269个地级及以上城市面板数据,对数字经济与城市创新创业活跃度的关系进行了实证检验,探讨了制造业集聚、生产性服务业集聚及制造业—生产性服务业协同集聚的调节作用。研究结果表明:(1)数字经济与城市创新创业活跃度存在显著的倒“U”型关系,即短期的促进作用和长期的抑制作用;但通过临界值测算,目前数字经济发展水平未跨越临界值进而表现出对城市创新创业活跃度有显著的促进作用;(2)在异质性分析中,就地区异质性而言,在东中西和沿海内陆区域分类中,东部地区中数字经济对提升城市创新创业活跃度的促进作用最强,沿海城市的效果强于内陆城市;就市场化水平异质性而言,高市场化水平组在数字经济对城市创新创业活跃度的影响中表现出显著的促进作用,而在低市场化水平组并未表现出显著的促进作用;(3)产业集聚在数字经济对城市创新创业活跃度影响中的调节作用也具有一定的异质性,从沿海城市和内陆城市的分类中可以发现,在沿海城市样本中,生产性服务业集聚、制造业—生产性服务业协同集聚在数字经济对城市创新创业活跃度的影响过程中具有正向的强化作用,而对内陆城市而言,并未发挥出积极作用。本研究在理论上有助于丰富数字经济与城市创新创业方面的研究,在实践上有助于为提升城市创新创业活跃度提供经验证据和政策启示。

中图分类号:F290文献标识码:A文章编号:1001-2435(2023)05-0135-13

Does the Digital Economy Promote Activation of Innovation and Entrepreneurship in Cities?—Based on the Experience of 269 Cities at Prefecture Level and Above

WANG Yafei1,QUAN Tianshu2,BAI Ying3,SHI Ming1 (1.School of Economics and Management,Chongqing Normal University,Chongqing 401331,China;2.School of Economics and Management,Nanjing Forestry University,Nanjing 210000,China;3.School of Public Policy and Administration,Chongqing University,Chongqing 401331,China)

Key words:digital economy;innovation and entrepreneurship activation;industrial agglomeration;two-step system GMM

Abstract:Vigorously developing the digital economy and stimulating innovation and entrepreneurship activities are important ways to smooth the domestic systemic circulation and stimulate the endogenous power of economic growth. Based on the panel data of 269 cities at prefecture level and above in China from 2011 to 2019,this paper tests the relationship between the digital economy and urban innovation and entrepreneurship activation,and further discusses the moderating effect of manufacturing agglomeration,producer services agglomeration,and manufacturing producer services collaborative agglomeration. The research results indicate that:(1) there is a significant inverted "U" shaped relationship between the digital economy and the activation of urban innovation and entrepreneurship,which is a short-term promoting effect and a long-term inhibitory effect. However,through the calculation of the critical value,the current level of digital economy development has not crossed the critical value and has shown a significant promoting effect on the activity of urban innovation and entrepreneurship. (2) In terms of regional heterogeneity,in the classification of eastern,central,western,and coastal inland regions,the digital economy has the strongest promoting effect on enhancing urban innovation and entrepreneurship activation in the eastern region,and the effect of coastal cities is stronger than that of inland cities. In terms of heterogeneity of marketization level,the high marketization level group showed a significant promoting effect on the impact of digital economy on urban innovation and entrepreneurship activity,while the low marketization level group did not show a significant promoting effect. (3) The moderating effect of industrial agglomeration on the influence of digital economy on urban innovation and entrepreneurship activity also has certain heterogeneity. From the classification of coastal cities and inland cities,it can be found that in the sample of coastal cities,producer service agglomeration and manufacturing-producer service agglomeration have a positive strengthening effect on the influence of digital economy on urban innovation and entrepreneurship activity. However,for inland cities,it does not play a positive role. This study theoretically contributes to enriching the research on digital economy and urban innovation and entrepreneurship,and in practice,provides empirical evidence and policy inspiration for enhancing the activation of urban innovation and entrepreneurship.

一、引 言

创新是社会进步的灵魂,创业是推动经济社会发展、改善民生的重要途径。在全球经济下行压力增大和国内传统经济增长动力衰减的双重背景下,通过提升创新创业活跃度,激发全社会的创新创业活力,对于稳定和扩大就业、促进共同富裕,挖掘经济高质量发展的内生动力,赋能双循环新发展格局加快构建等,都具有重大的现实意义。伴随着移动互联网、大数据、人工智能、区块链等数字技术与传统经济的不断融合,中国数字经济规模及其占国民经济的比重均得到了迅速提升。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2022)》公布的数据,2021年中国数字经济规模增长至45.5万亿元,较2020年增加6.3万亿元,占GDP比重为39.8%。历史经验证实,创新创业活动的开展根植于所处时代的经济社会形态及技术要素禀赋条件,作为继农业经济、工业经济后的新经济形态,数字经济的发展改变了创新创业的理念、思维范式、组织模式,其孕育的新产业、新业态、新商业模式成为大众创业、万众创新的重要领域,数字经济蕴含的多元化数字技术平台为创新创业要素获取、整合与使用以及产品或服务的设计、生产及市场推广,均提供了全新化、低成本、高效率的丰富场景。由此看来,一国或地区的数字经济发展必将对该国或地区的创新创业活跃度产生重要影响。但由此也引发出一系列需要回应的理论及实践问题:一是理论层面,数字经济如何影响城市创新创业活跃度,其内在机理是什么?二是在实践层面,数字经济对城市创新创业活跃度的影响效应如何?对上述问题的理论回应和实证检验,无疑具有重要的理论和现实意义。

学界对数字经济和城市创新创业活跃度予以了高度关注,主要集中在以下三个方面:(1)在数字经济方面,已有研究从国家及省域、城市等区域层面对数字经济发展指数进行了统计测度,123更多研究探究了数字经济的影响机制,其视角广泛涉及微观个体的创业及消费行为、中观层面的产业结构转型升级、宏观层面的经济高质量发展等多个方面。456(2)在创新创业方面,早期的研究主要集中于创新创业的内涵辨析、现实意义等定性研究视角,789随后重点关注了创新创业效率的测度,10以及从市场一体化、产业转移、地方政府间竞争推动等视角考察对创新创业的影响。111213(3)在数字经济与创新创业方面,现有研究重点关注了数字经济视角下,创新创业环境管理及优化、创新创业的跨界融合、创新创业指导等定性视角。1415亦有学者从定量分析出发,探讨了数字经济与创新创业的关系及影响机制,大部分学者认为数字经济能有效提升区域创新水平,其作用机制在于降低交易成本、缓解信贷约束、提升金融效率、提高收入、消费扩张效应及吸引FDI溢出效应等方面。1617現有研究大多从静态的角度考察数字经济对创新创业活跃度的影响,对动态影响的考察鲜少,难以揭示数字经济对创新创业活跃度的动态影响及可能存在的路径依赖特征。并且,大多文献仅考虑了数字经济与创新创业活跃度的线性关系,对非线性关系的探讨较少。基于此,本研究将从以上两个方面作进一步的深入讨论。

此外,在数字经济影响创新创业活跃度的过程中,讨论除数字经济之外的其他因素的调节机制或许更具政策蕴含。考虑到经济活动越发呈现出集聚化特征,创新创业活动的有效开展在较大程度上依赖于产业集聚的水平及质量。高质量的产业集聚能够通过基础设施共享机制、生产要素整合机制、知识技术溢出机制等集聚红利,不仅能提升集聚区内原有关联创新创业主体的生产经营效率和新创新创业主体的存活率,并通过集聚红利释放的“磁场效应”吸引更多的外来创新创业机构及平台入驻。那么,当前各城市越发明显的制造业集聚、生产性服务业集聚以及二者的协同集聚态势,能否在数字经济对创新创业活跃度的影响中发挥出应有的强化作用?这也是本研究试图回应的又一个重要问题。

基于上述背景及其引申出的系列问题,本研究首先构建一个数字经济与创新创业活跃度的理论分析框架,并进一步讨论制造业集聚、生产性服务业集聚和制造业—生产性服务业协同集聚,在数字经济影响创新创业活跃度的过程中所发挥的调节作用。随后,基于2011年至2019年中国269个地级及以上城市面板数据,采用动态面板模型进行实证检验。相对于已有相关文献,本研究的边际贡献主要在三个方面:一是基于“线性关系”和“非线性关系”的双重假设,同时检验了数字经济对创新创业活跃度的影响及效应,深化了学界对数字经济与创新创业活跃度关系的认识;二是从理论和实证两个方面分析,制造业集聚、生产性服务业集聚和制造业—生产性服务业协同集聚等三类产业集聚,在数字经济影响创新创业活跃度中发挥的调节作用及呈现的异质性特征。

二、理论分析

(一)数字经济对创新创业活跃度的直接影响

在技术驱动、市场驱动及政府驱动的三重合力的共同作用下,数字经济作为一种新型产业形态得到了超常规发展。1数字经济凭借成本降低效应、规模经济效应、技术渗透效应等独特优势,并通过与传统产业深度融合,优化了城市营商环境和经济生态价值链;还利用数字化网络平台等技术支撑为创新创业活动的有效开展提供了更多的机会及丰富的市场空间。

综合来看,数字经济对城市创新创业活跃度的影响主要体现在以下三个方面:一是成本降低效应。一方面,数字经济所依托的大数据、云计算等数字技术具有出色的数据搜集、获取及处理能力,能够有效提升创新产品或服务供给和需求端信息匹配程度,进而有效缓解由信息不对称或不完全所引致的逆向选择、机会主义行为,及其导致的效率损失、资源错配等问题。另一方面,随着数字经济的蓬勃发展,大量数字化网络平台随之诞生,这些数字化平台所具备的广覆盖性与普惠性特征,能够有效降低创业过程中的资源收集、获取、利用等创新创业的成本,释放出更大的市场盈利空间,进而激励更多的市场主体开展丰富多样的创新创业活动。二是金融扶持效应。数字普惠金融作为数字经济的重要组成部分,具有覆盖程度深、服务成本低、服务效率高等优势,一定程度上克服了传统金融体系“嫌贫爱富”的市场缺陷,打破了传统金融对小微企业的金融壁垒,通过扩大金融服务覆盖范围,为更多创新创业活动的开展提供资金支持和保障,能有效激发并提升区域创新创业活跃度。三是资源整合效应。一方面,大数据、云计算、人工智能等数字技术作为数字经济发展的核心依托,在催生新产业、新业态、新商业模式,满足消费者个性化需求的同时,还通过与传统产业的深度融合,实现数字技术赋能传统产业,倒逼传统产业转型升级,淘汰落后产业或比较劣势产业,加速产业结构向高度化和合理化方向转变,被禁锢于夕阳产业的大量劳动力、资本等要素得以释放,为新兴数字产业的发展提供了人力资本、资金等丰富的创新创业资源。另一方面,数字化平台能够有效连接各类生产、消费主体,打破制约生产、消费、交换等各环节中的时空限制,这在很大程度上提升了资源整合效率及各创新创业主体间的协同能力,有利于创新创业资源的广泛重组和深度整合,进而为创新创业主体提供丰富的创新创业资源。基于此,本研究提出如下假设:

假设1:数字经济有助于提升城市创新创业活跃度。

(二)数字经济对创新创业活跃度的非线性效应

在已有数字经济与微观经济活动关系的讨论中,其“创造性”效应明显多于“破坏性”。事实上,数字经济作为新一代数字经济革命的产物,在促进经济活动“增量”的同时,也对传统经济活动领域的“存量”进行“破坏性”调整。2并且,两个方面的力量或影响,在数字经济发展的不同时期、不同水平情境下,还可能存在一定的异质性特征。

一方面,相较于传统经济形态而言,数字经济作为继农业经济、工业经济后的新经济形态,其蕴含的数字技术及创新创业平台赋能效应,将带来新产业、新业态、新商业模式并吸引更多的微观经济主体或自然人,借助数字技术工具或创新创业平台,开展顺应数字经济潮流和新消费需求的创新创业活动,从而提升城市的创新创业活跃度。当数字经济领域的创新创业“增量”累积到一定程度后,必将对传统产业或行业的发展造成较大冲击,尤其是那些未能顺利实现数字经济赋能的行业,以及具有标准化、重复性等特点的工作岗位或行业将会面临被数字技术取代或部分取代的可能,因为数字经济孕育新创新创业活动对传统创新创业活动的市场竞争存在排斥效应、创新创业要素“抢夺”效应,可能压缩了传统创新创业活动的生存空间,使得一部分传统创新创业市场萎缩或被淘汰出局。另一方面,数字经济的过度发展可能会引发数字垄断,变相提升创业、投资等经济活动的进入门槛。其内在逻辑可能在于,在数字经济发展的后期或高级阶段,各行业的头部企业已在各细分领域内拥有了绝对话语权,譬如腾讯、百度、字节等企业,在劳动、资本等要素配置方面及技术门槛方面具有绝对优势,占据了绝大部分的市场份额,变相提升了后续创业者进入该行业或领域的门槛,阻碍了创业活动的开展。此外,从行政视角来看,部分地方政府出于本地产业布局或数字安全考虑,可能会牵头设立数字经济领域的国有独资或控股企业,由于行政力量的干预,这也会在一定程度上对后续创业主体产生挤出效应,表现为数字经济对创新创业活跃度的负效应。基于此,本研究提出如下假设:

假设2:数字经济与城市创新创业活跃度存在非线性关系,表现为短期的促进和长期的抑制,即“倒U型”关系。

(三)产业集聚的调节效应

產业集聚是产业演进过程中产业空间布局调整并引发同一产业或关联企业在特定地理范围内相对集中的空间组织形式。1其理论研究可追溯至Marshall提出的产业区位论,2其实质在于强调专业化集聚可通过劳动力蓄水池、中间投入共享、知识溢出等三大机制,3对集聚区内市场经营主体产生显著的外部经济效应。在全球化及区域经济一体化背景下,产业经济活动呈现出日益强化的城市空间集聚特征,劳动力、资本等生产要素与产业空间集聚的依附效应也更加明显。同时,由于数字经济本质上就是新一代移动互联网技术与传统产业及实体经济融合发展的经济形态,且该融合发展的过程大多在产业集聚区内发生。因此,产业集聚区作为劳动力、资本等生产要素及资源的承载平台,使得创业活动的开展也必须依附或借助于产业集聚区这一承载平台。此外,各产业在地理上的邻近性及空间上的集聚性,不仅增强了相关产业或不同产业间的市场交往深度、广度及频率,促进了产业内及产业间价值链和产业链的深度整合,强化了产业链上下游的互动协作,提升了关联企业间显性知识技术和隐性知识技术的“低成本”溢出,产业集聚区内所营造的良好创新创业氛围,有利于激发孕育出更多的创新创业活力。由此看来,在数字经济的背景下,不论是数字产业化还是产业数字化,都离不开产业集聚这一要素配置的关键载体及平台,产业集聚释放的生产率提升效应,也将对创新创业活动产生重要的引致作用。基于此,本研究提出如下假设:

假设3:产业集聚在数字经济对城市创新创业活跃度的影响中,具有重要的正向调节作用。

三、模型、变量与数据说明

(一)模型设定

为检验数字经济对城市创新创业活跃度是否存在影响及可能存在的路径依赖特征,构建如下动态面板回归模型:

[eacit=α0+β1eacit-1+β2digitalit+α1Xit+λi+μt+εit]

其中,i表示城市,t表示年份。eac为被解释变量,表示城市创新创业活跃度,digital为核心解释变量,表示数字经济发展水平,Xit为本文的一系列控制变量,详细介绍见下文。[λi]用来控制不随时间变化的不可观测的城市固定效应,[μt]用来控制年份固定效应,[εit]为随机干扰项。

为进一步验证数字经济与创新创业活跃度间是否存在非线性关系,本研究在式(1)的基础上,进一步引入核心解释变量数字经济的二次项([digitalit2]),得到如下回归模型:

[eacit=α0+β1eacit-1+β2digitalit+β3digitalit2+α1Xit+λi+μt+εit]

此外,本研究还将产业集聚纳入数字经济对城市创新创业活跃度的分析框架,以进一步考察产业集聚在上述影响过程中是否具有调节作用,即检验假设3。由此,在式(1)基础上引入产业集聚这一调节变量以及数字经济与产业集聚的交互项,得到如下回归模型:

[eacit=α0+β1eacit-1+β2digitalit+β3aggit+β4digitalit×aggit+α1Xit+λi+μt+εit]

其中,本研究将产业集聚(agg)细分为制造业集聚(magg)、生产性服务业集聚(sagg)、制造业与生产性服务业协同集聚(cagg),以考察不同类型产业集聚的异质性调节作用。

(二)变量说明

1. 被解释变量

本文的被解释变量为创新创业活跃度,采用戴若尘等的“中国区域创新创业指数(IRIEC)”来衡量城市层面的创新创业活跃度水平。1

2. 核心解释变量

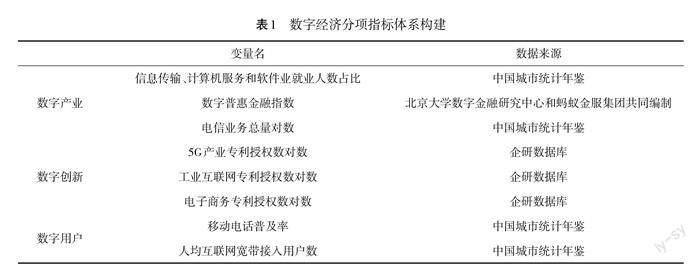

本文的核心解释变量为数字经济,基于现有对数字经济内涵的认识,并综合考虑城市层面数据的可得性,本文拟借鉴赵涛等、柏培文和张云的做法,23从数字产业、数字创新和数字用户三个维度对城市层面的数字经济发展水平进行测度。其中数字产业主要囊括了信息传输、计算机服务和软件业就业人数占比、数字普惠金融指数、电信业务总量对数;数字创新主要囊括了5G产业专利授权数对数、工业互联网专利授权数对数、电子商务专利授权数对数;数字用户主要囊括了移动电话普及率、人均互联网宽带接入用户数。本文通过主成分分析法,将以上八个指标的数据标准化后进行降维处理,得到城市层面的数字经济发展指数(digital)。

3. 控制变量

城市层面的创新创业活跃度除了受数字经济发展水平的影响,还会受到其他一系列因素的影响,因此,为缓解由遗漏变量所带来的内生性问题,本文在借鉴现有文献的基础上,纳入如下控制变量:①金融发展水平(finance)。采用金融机构年末存贷款余额占GDP的比重来衡量。②经济发展水平(lnrpgdp)。为消除价格因素的影响,以2011年为基期,采用居民消费价格指数将人均GDP折算为实际人均GDP。③科研支持力度(research)。采用政府财政科学支出占财政支出的比重。④外商直接投资(fdi)。采用当年实际利用外商直接投资额(已按当年汇率换算成人民币)占GDP的比重来衡量。⑤产业结构(is21、is31)。利用第二产业、第三产业增加值占GDP的比重来衡量。⑥市场化水平(market)。采用王小鲁等编制的市场化指数来衡量。1

4. 调节变量

一般来说,产业集聚度的测算方法有空间基尼系数、赫芬达尔—赫希曼指数、EG指数等,但以上测度方法存在一定的局限性,比如,空间基尼系数仅关注特定产业某一时间的产业分布情况,无法综合考量多产业混合的区域特征以及产业集聚的演变趋势,缺乏动态性,同时,欠缺对企业差异的考虑,进而可能导致对集聚程度评估不准确。而区位熵作为衡量产业集聚程度的指标,可以同来衡量某一区域的空间分布情况,反映某一产业部门的相对集中程度,以及某一区域在高层次区域的地位和作用等,其优势在于可以适用于多个产业的情况,能够综合考虑区域内不同产业的集聚情况,而且还可以应用于不同时间点的产业数据,有助于分析产业集聚的发展趋势和变化。因此,本文最终选择区位熵来测度区域产业集聚水平。并将产业集聚划分为三种类型的异质性产业集聚,其中对于制造业集聚(magg)和生产性服务业集聚(sagg),其测算公式为:2

[aggi=qiq/(Qi/Q)]

其中,[aggi]代表制造业或生产性服务业集聚指数;[qi]代表城市i的某产业的从业人员数,[q]为全国该产业从业人员数;[Qi]为城市i就业人数,[Q]为全国就业总人数。对于制造业与生产性服务业协同集聚(cagg),本文参考崔书会等的做法,3测算公式为:

[caggit=(1-|magg-sagg|)/(magg+sagg)+magg+sagg]

(三)数据来源

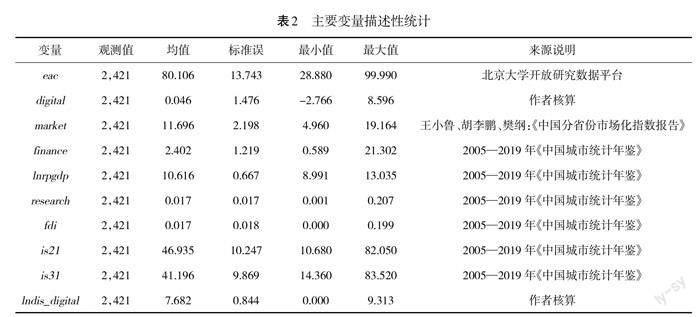

本文数据主要来源于《中国城市统计年鉴》、EPS全球数据库、企研数据库、CNRDS数据库等,部分缺失值采用线性插值法进行补充。鉴于数据的可得性与统计口径的一致性,本文最终选取2011—2019年中国269个地级及以上城市面板数据,1主要变量说明及描述性统计见表2。

四、结果与讨论

(一)基准回归

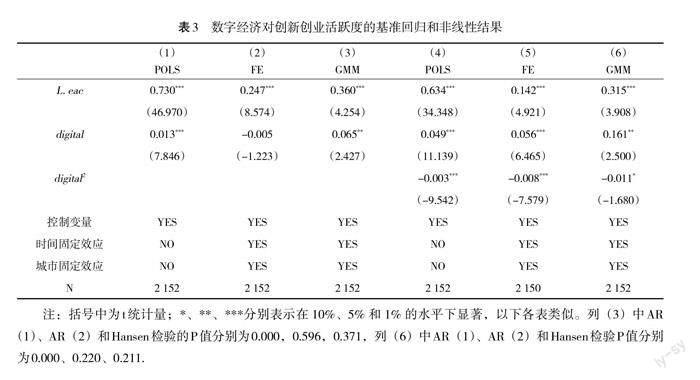

运用两步系统GMM对式(1)进行参数估计,估计结果报告于表3列(3)。为对比检验两步系统GMM估计结果的有效性,表3列(1)~(2)分别汇报了混合面板(POLS)和固定效应(FE)的估计结果。

首先关注针对两步系统GMM估计结果的各项检验:其一,由两步系统GMM估计得出的城市创新创业活跃度一阶滞后项(eacit-1)的系数为0.360,而POLS和FE对创新创业活跃度一阶滞后项的估计结果分别为0.730和0.247,由此可见,两步系统GMM的估计结果位于POLS和FE估计结果之间,说明针对式(1)的系统GMM估计是稳健可靠的。同时被解释变量一阶滞后项的系数0.360小于1,说明本文的动态面板模型是收敛和稳定的。其二,AR(1)和AR(2)检验检验结果表明,方程残差序列只存在一阶序列相关,不存在二阶序列相关,通过了自相关检验,说明本文的模型设定是可行的。Hansen检验的P值大于0.1,不能拒绝工具变量有效的原假设,说明该模型选取的工具变量是有效的。

我们主要基于表3的列(3),即两步系统GMM估计结果进行分析。城市创新创业活跃度的一阶滞后项(eacit-1)回归系数在1%的水平上显著为正,说明城市创新创业活跃度具有一定的路径依赖性,过去的城市创新创业活跃度水平會影响当期的城市创新创业活跃度水平,且具有正向的累积循环效应。此外,本文关注的核心解释变量数字经济对城市创新创业活跃度的回归系数在5%的水平上显著为正,其系数为0.065,说明数字经济发展水平每提升一个单位,将会引致城市创新创业活跃度提升0.065个单位,即数字经济发展水平的提升,有助于激发城市创新创业活跃度。

(二)数字经济对创新创业活跃度的非线性关系检验

考虑到数字经济对创新创业活跃度的激励作用可能会随着数字经济发展的不同阶段呈现出不同的特征,因此,本研究在考虑数字经济与创新创业活跃度间的线性关系的同时,还进一步考察了二者可能存在的“非线性”关联,这一研究取向更有助于精准地把握数字经济对城市创新创业活跃度的影响机制。对式(2)进行参数估计,结果如表3的列(4)~(6)所示,分别对应POLS、FE和两步系统GMM的估计结果。可以看出,三种估计方法的数字经济一次项的回归系数显著为正,二次项的回归系数显著为负,由此可见,数字经济在短期内有助于促进城市创新创业活跃度的提升,从长期来看,则具有一定程度的抑制作用,即数字经济与城市创新创业活跃度间呈现出较为明显的倒“U”型的关系。以两步系统GMM的回归结果为基准,对数字经济发展水平的临界值进行测算,计算结果表明数字经济对创新创业活跃度影响由正转负的临界值为7.201,即当数字经济发展水平指数高于7.201这个临界值时,数字经济对城市创新创业活跃度开始产生抑制作用。而样本期内数字经济发展水平指数的均值为2.946,小于数字经济发展水平的临界值,说明数字经济对创新创业活跃度的激励潜力仍有巨大的挖掘空间。1

(三)稳健性分析

1. 基于两步差分GMM的估计结果

本文拟更换估计方法,采用两步差分GMM的估计方法对上述基准回归结果进行稳健性检验。回归结果如表4列(1)所示,由回归结果可知,数字经济对城市创新创业活跃度回归系数仍然显著为正,证实了本文基准回归结果的稳健性。

2. 内生性处理

基准回归采用两步系统GMM估计方法及动态面板模型,在一定程度上有助于缓解由被解释变量及其滞后项带来的内生性问题,而对于被解释变量和解释变量互为因果所引致的内生性问题,则应采取更为有效的工具变量法。由此,本文运用工具变量法进一步识别数字经济发展水平与城市创新创业活跃度之間的因果关系。运用工具变量法,必须找到合适的工具变量,同时必须满足两个条件:一是工具变量与内生解释变量有着显著的相关性;二是在控制变量给定的情况下,工具变量应是外生的,即工具变量与残差项无关。借鉴张勋等的做法,2选取某城市到杭州的距离(lndis_digital,对其取对数)作为工具变量,该工具变量与城市层面的数字经济发展水平显然具有相关性。杭州作为以支付宝等为代表的数字金融的发源地,其数字经济发展水平在全国处于引领地位,因此,我们可以提出如下猜想:若某个城市或地区在地理位置上离杭州越近,其数字经济发展水平越高。但同时,该城市到杭州的距离和该城市的创新创业活跃度并无直接关系。由此可见,离杭距离这一工具变量满足了相关性和外生性的两个条件。值得说明的是,某地级市到杭州的距离并不会随着时间发生变化,若直接将其放入本文的面板数据进行回归,将会导致第二阶段的估计出现偏误,因此,为了匹配本文的面板数据格式,将某城市到杭州的距离与各地级市(除本市外)数字经济发展水平均值的交互项作为新的工具变量,该工具变量体现了时间变化效应。

此外,工具变量的选择应满足如下检验条件:一是第一阶段总体的回归的F值应大于10,二是不可识别检验,三是弱工具变量检验。从以下结果可知,F值大于10,不可识别检验的P值表明显著拒绝原假设,且弱工具变量检验的统计量大于10%水平上的临界值,表明不存在弱工具变量,说明本文选取的工具变量是合理的。表4列(2)汇报了工具变量法的回归结果,回归结果表明数字经济对城市创新创业活跃度的回归系数为0.075,在1%的水平上显著为正,说明数字经济发展能有效提升城市创新创业活跃度。

3. 剔除特殊样本

考虑到直辖市、省会城市在行政级别上高于一般的普通地级市,这将可能导致其拥有比普通地级市更强的资源配置和政府谈判能力。因此,本文将直辖市、省会城市从样本城市中剔除,并对其重新回归。回归结果如表4列(3)~(4)所示,回归结果表明,剔除直辖市、省会城市样本后,数字经济对城市创新创业活跃度的影响仍然显著为正,由此进一步检验了基准回归结果的稳健性。

(四)异质性分析

1. 地区异质性

由于当前中国的东中西部之间仍然存在发展不平衡的现象,为探索数字经济对城市创新创业活跃度的影响在区域间的异质性,本文将中国不同城市分别划分为东中西三大区域进行分组回归。1表5列(1)~(3)分别为东部、中部和西部城市子样本的回归结果,回归结果显示,东部地区数字经济对城市创新创业活跃度的回归系数在1%的水平上显著为正,且回归系数为0.067,中部地区的数字经济对城市创新创业活跃度的回归系数在5%的水平上显著为正,其回归系数为0.070,西部地区数字经济对城市创新创业活跃度的回归系数为正但不显著。表5列(4)~(5)分别为沿海城市和内陆城市两个子样本的回归结果,由回归结果可知,从回归系数大小来看,沿海城市数字经济对城市创新创业活跃度的回归系数明显大于内陆城市。由于国家经济政策、地理位置、历史发展水平等原因,东部或沿海城市作为改革开放的前沿阵地,数字经济发展的水平相对较高。因创新创业主体的各类创新创业激励政策更为便利和富集,加上地理位置等区位优势,导致东部或沿海城市数字经济发展释放的创新创业效应更为明显。

2. 市场化水平异质性

市场化水平的高低在一定程度上反映了营商环境的优劣,高市场化水平往往意味着优质的营商环境、融资环境等,为创新创业提供了良好的市场环境。因此,本文进一步考察了数字经济对城市创新创业活跃度的作用是否会受到城市市场化水平的影响。将市场化指数二等分处理,从而得到高市场化水平组、低市场化水平组,接着对其进行分组回归,回归结果如表5所示的列(6)和(7)分别为高市场化水平组(highmarket)和低市场化水平组(lowmarket)的回归结果,可以发现,在市场化水平较高时,数字经济对城市创新创业活跃度的回归系数在10%的水平上显著为正,其系数为0.061。而在低市场化水平组中,数字经济对城市创新创业活跃度的回归系数为正,但在统计上不显著。说明市场化水平的高低是影响城市创新创业活跃度的重要因素,其原因可能在于,高市场化水平意味着较为完善的市场规则、优质的营商环境等,有助于创业活动的要素整合和创新产品的市场化推广,使得数字经济的创新创业效应更为明显。

(五)产业集聚的调节效应

前文理论分析表明,产业集聚在数字经济对城市创新创业活跃度的影响中可能发挥出正向调节作用。由于产业发展或集聚水平在沿海、内陆城市等不同区域间存在发展不均衡不充分的现象,因此,本文从沿海城市和内陆城市两个视角分别对三类产业集聚的调节效应进行实证检验,结果报告于表6。其中,列(1)和(2)分别为沿海城市(maggyh)和内陆城市(maggnl)制造业集聚的调节效应回归结果,列(3)和(4)分别为沿海城市(saggyh)和内陆城市(saggnl)生产性服务业集聚的调节效应回归结果,列(5)和(6)分别为沿海城市(caggyh)和内陆城市(caggnl)制造业—生产性服务业协同集聚的调节效应回归结果。

首先关注的是数字经济与制造业集聚的交互项(magg×digital),在沿海城市中,数字经济与制造业集聚交互项的回归系数为负但不显著,在内陆城市中,数字经济与制造业集聚的交互项为正但不显著,说明目前的制造业集聚在数字经济对城市创新创业活跃度影响过程中,并未发挥出显著的正向调节作用。其次关注的是数字经济与生产性服务业集聚的交互项(sagg×digital),在沿海城市中,数字经济与生产性服务业集聚交互项的回归系数显著为正,在内陆城市中,数字经济与生产性服务业集聚交互项的回归系数显著为负,说明生产性服务业集聚的调节作用存在地区异质性,表现为生产性服务业集聚在沿海城市的正向调节和内陆城市的负向调节。最后关注的是数字经济与制造业—生产性服务业协同集聚的交互项(cagg×digital),在沿海城市中,数字经济与制造业—生产性服务业协同集聚交互项的回归系数显著为正,在内陆城市中,数字经济与制造业—生产性服务业协同集聚交互项的回归系数为负,但不显著,说明制造业—生产性服务业协同集聚在数字经济对城市创新创业活跃度影响过程中的调节效应也存在异质性,表现为沿海城市的正向调节和内陆城市的负向调节。

综合来看,在数字经济对城市创新创业活跃度影响中,制造业集聚在沿海和内陆城市均未呈现出明显的正向调节作用,原因可能在于,大多制造业属于重资产领域,且数字技术与制造业融合相对于生产性服务业来说投资更大、效果显现的时间更长,制造业集聚所释放的知识技术溢出效应与数字经济的平台赋能效应,尚未对创新创业活动的开展形成有效的协同作用。此外,与制造业相比,生产性服务业领域创新创业的资金门槛、技术门槛相对较低,且生产性服务业中诸如天使投资、创新创业辅导、信息资讯、人才服务等细分业态,本身对创新创业活动具有重要的赋能作用,也是创新创业活動开展不可或缺的支撑条件。因此,相对于制造业集聚而言,生产性服务业的集聚以及生产服务业—制造业协同集聚,不仅能为创新创业活动提供低成本的要素配置成本,还能为创新创业项目的孵化、成长提供良好的支撑保障。但由于内陆地区数字经济水平、生产性服务业集聚水平及业态质量,与沿海地区相比均有较大落差,从而使得数字经济与生产性服务业集聚、生产服务业—制造业协同集聚的协同,尚未产生对城市创新创业活跃度的提升效应。

五、结论与启示

本研究尝试将数字经济、制造业集聚、生产性服务业集聚以及制造业—生产性服务业协同集聚同时纳入城市层面的创新创业活跃度理论分析框架。基于2011—2019年269个地级及以上城市面板数据,借助系统广义矩估计方法,不仅实证检验了数字经济对城市创新创业活跃度的直接影响,以及二者可能存在的非线性关系,还进一步探讨了制造业集聚、生产性服务业集聚和制造业—生产性服务业协同集聚等三类产业集聚的调节作用。研究结果表明:①数字经济与城市创新创业活跃度存在显著的倒“U”型关系,即短期的促进作用和长期的抑制作用;但通过临界值测算,目前数字经济发展水平未跨越临界值,进而表现出对城市创新创业活跃度显著的促进作用。②在异质性分析中,就地区异质性而言,在东中西三大区域中,东部地区中数字经济对提升城市创新创业活跃度的促进作用最强,在沿海内陆城市分类中,沿海城市的效果强于内陆城市;就不同市场化水平的城市分类而言,高市场化水平组在数字经济对城市创新创业活跃度的影响中表现出显著的促进作用,而在低市场化水平组并未表现出显著的促进作用。③生产性服务业集聚、制造业—生产性服务业协同集聚均在不同程度上对沿海城市的数字经济与城市创新创业活跃度影响中发挥着正向的调节作用,而对内陆城市未发挥出显著的促进作用。

基于上述研究结论,本文提出如下政策启示:一是加强以5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等为代表的新基建建设,不断夯实数字经济发展的底层技术平台,不断创造数字经济发展的增量,并通过数字产业化、产业数字化,促进数字经济与传统经济的融合发展,带动传统产业的数字化转型,通过增量提升与存量优化共同发力,提升区域数字经济发展水平。在此基础上,丰富数字经济形态及创新创业场景,为创新创业项目的选择、培育及市场化拓展,提供良好支撑条件,以促进创新创业活动的有效开展;二是各城市应结合各自的要素禀赋条件及产业基础,促进产业集聚高质量发展,特别是生产性服务业集聚以及制造业与生产性服务业的协同集聚发展,不断释放产业集聚对创新活动的平台赋能效应。考虑到制造业集聚尚未有效强化数字经济对创新创业活跃度的促进作用,应通过优化制造业集聚区规划建设,构建制造业共性技术创新中心和中小创新创业企业孵化平台,提升制造业集聚关联企业的创新能力,不断增强对相关中小创新性制造业企业的知识溢出效应,激发制造业领域的创新创业活动;三是大力推进市场化改革,不断消除制约资本、劳动力、技术、土地等生产要素流动及市场化配置的体制性、机制性障碍,发挥市场机制在要素配置中的决定性作用,为创新创业活动提供良好的市场化要素环境。

责任编辑:孔庆洋

*收稿日期:2022-12-12;修回日期:2023-03-13

基金项目:国家社会科学基金重点项目“西部地区装备制造业技术进步路径选择的环境和条件研究”(14AJL015);重庆社会科学规划项目“‘一带一路倡议背景下的语言服务人才培养研究”(2021WYZX12)

作者简介:王亚飞(1980-),男,重庆垫江人,博士,教授,主要研究方向为产业技术进步;权天舒(1997-),女,江苏徐州人,博士研究生,研究方向为产业经济与农业经济;柏颖(1998-),女,四川达州人,博士研究生,研究方向为数字经济;石铭(1999-),女,山东威海人,硕士研究生,研究方向为经济高质量发展。

1 周正、门博阳、王搏:《数字经济驱动制造业高质量发展的增长效应——基于中国数字经济与制造业的实证检验》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2023年第 1期。

2 张雪玲、焦月霞:《中国数字经济发展指数及其应用初探》,《浙江社会科学》2017年第4期。

3 陈治、张少华:《数字经济、空间溢出与区域创新能力提升——基于中国274座城市数据的异质性研究》,《管理学刊》2023年第1期。

4 张勋、杨桐、汪晨、等:《数字金融发展与居民消费增长:理论与中国实践》,《管理世界》2020年第11期。

5 李治国、车帅、王杰:《数字经济发展与产业结构转型升级——基于中国275个城市的异质性检验》,《广东财经大学学报》2021年第5期。

6 王军、张毅、马骁:《数字经济、资源错配与全要素生产率》,《财贸研究》2022年第11期。

7 Samila,S. ,Sorenson O.,Venture Capital,Entrepreneurship and Economic Growth,Review of Economics and Statistics,vol.93,no.1,(2011 February ),pp.338-349.

8 李时春、刘冠:《关于创业与创新的内涵、比较与集合融成研究》,《经济管理》2007年第16期。

9 周云、杨诗雨:《数字经济背景下的创新创业问题——评〈数字经济与创新创业管理实务——跨界融合(第二版)〉》,《国际经济合作》2023年第2期。

10 李犟、吴和成、朱晨:《中国众创空间创新创业效率损失来源研究——基于两阶段混联网络DEA模型与共同前沿理论》,《科学学研究》2023年第7期。

11 谢宝、贾晓芳:《市场一体化与城市创新创业》,《现代经济探讨》2023年第3期。

12 宋准、孙久文、夏添:《承接产业转移示范区促进了城市创新创业吗?——基于城市层面面板数据的研究》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2022年第12期。

13 周波、孔欣悦、张超:《墙内开花墙外香吗——地方政府间标尺竞争策略研究》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2023年第4期。

14 李俊松:《数字经济下创新创业环境管理优化研究——评〈数字经济与创新创业管理实务——跨界融合〉》,《当代财经》2020年第4期。

15 李志东:《数字营商环境如何驱动青年创新创业——基于多城市的政策和调研分析》,《青年探索》2023年第3期。

16 袁航、朱承亮:《数字经济、交易成本与中国区域创新创业》,《科研管理》2023年第4期。

17 陆凤芝、徐鹏、李仲武:《数字普惠金融与城市创新创业质量》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2022年第5期。

1 王亚飞、张兴建、龚涛:《中国数字经济发展对就业的多维影响:作用机理与经验证据》,《重庆文理学院学报(社会科学版)》2022年第1期。

2 王海兵:《数字经济的“破坏性”:典型现象及政策建议》,《当代经济管理》2022年第10期。

1 王亚飞、徐铭、张齐家:《农旅产业协同集聚对农业绿色全要素生产率增长的影响:作用机理与经验证据》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2022年第4期。

2 Alfred Marshall,Principles of Economics:Unabridged Eighth Edition,Cosimo Classics,2009,p.16-20.

3 马骥、汤小银:《产业集群网络、结构演化与协同发展——以叶集木竹产业为例》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2019年第4期。

1 戴若尘、祝仲坤、张晓波:《中国区域创新创业指数(IRIEC)》,北京大学开放研究数据平台,https://doi.org/10.18170/DVN/NJIVQB.

2 赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020年第10期。

3 柏培文、张云:《数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益》,《经济研究》2021年第5期。

1 王小鲁、胡李鹏、樊纲:《中国分省份市场化指数报告》,社会科学文献出版社2021年版,第209-236.

2 基于数据可得性,制造业相关数据直接来源于《中国城市统计年鉴》所公布制造业总量数据;生产性服务业相关数据来自《中国城市统计年鉴》所发布的包括交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、金融业、房地产、租赁和商务服务业、科学研究技术服务和地址勘查业在内的分行业汇总数据,所缺失数据根据《中国统计年鉴》和《省级统计年鉴》补缺,最后缺失值采用线性插值法进行补充。

3 崔书会、李光勤、豆建民:《产业协同集聚的资源错配效应研究》,《统计研究》2019年第2期。

1 一方面,笔者查阅了《中国城市统计年鉴》、EPS数据库、CNRDS数据库、国泰安、中经网等相关数据库,发现官方均未发布2020年及以后年份有关数字经济和产业集聚测度的原始指标数据;另一方面,数字普惠金融指数(郭峰等,2020)作为测度数字经济的重要原始指标之一,其发布的官方数据的初始年份即为2011。因此,鉴于数据的可得性,本文最终选取2011年至2019年的城市面板数据。参见郭峰、王靖一、王芳、等:《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》,《经济学(季刊)》2020年第4期。

1 由于数字经济发展水平未达到极值点,目前数字经济发展水平对城市创新创业活跃度具有正向的促进作用,因此,为简化分析,后文的回归结果均未加入数字经济发展水平的二次项。

2 张勋、万广华、张佳佳、等:《数字经济、普惠金融与包容性增长》,《经济研究》2019年第8期。

1 东部:北京、天津、上海三个直辖市,及河北省、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省下屬地级市。中部:山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、吉林省、黑龙江省下属地级市。西部:重庆市直辖市,及内蒙古自治区、广西壮族自治区、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区下属地级市。