水域、空间生产与边疆社会转型

——以奇台为例*

2023-09-13李媛

李 媛

(新疆师范大学历史与社会学院,新疆 乌鲁木齐 830017)

环境史虽关心水利建设对生态环境的影响,但人类实践行为改变自然景观的分析路径提醒我们,社会变迁也可以通过自然景观的变化表达。本文将这种景观变化理解为一种空间生产。根据列菲伏尔(Henri Lefebvre)的观点,自然空间常常在有意识或无意识的策略下被政治化,因此,“空间是意识形态力量、经济力量和政治力量的产物”[1]。施坚雅(G.William Skinner)将“空间”引入中国地方社会的讨论,解释了一个帝国政治体系的结构化过程与地方市场过程的关联,其启发性在于对中国社会秩序形成的地方性思考。反驳者指出,施坚雅(G.William Skinner)的研究忽略了地方社会中中央政权的角色。①关于这方面的观点主要来自于萧凤霞、王铭铭等人。See Helen F.Siu.Unity and Diversity:Explaining Culture and History,Taiwan Journal of Anthropology,2010,Vol.8,Iss.1;王铭铭《明清时期的区位、行政与地域崇拜》,载杨念群《空间·记忆·社会转型》,李放春译,上海:上海人民出版社,2001年;等等。另一理论视角在于,“将地方体系与帝国的行政空间结构相关联”[2],关注中央政权在地方社会体系中的建构意义,被王铭铭称为“行政空间理论”。

肇始于清代康熙二十九年(1690)的准噶尔平叛之战直到乾隆二十二年(1757)才结束,天山北路地区作为主要战场,在战争结束后已是满目疮痍,渺无人烟。陕甘总督黄廷桂上奏:“口外各营兵粮,最关紧要,而新疆,距内地较远,需费实繁。惟有相度形式,将设屯田之处,次第举行,庶兵与食俱足,而与国帑亦不致糜费。”[3]是年,清政府沿天山北路由东向西在哈密、巴里坤、吉木萨尔、木垒奇台、迪化、昌吉、玛纳斯、库尔喀拉乌苏、精河、伊犁等地设戍开屯,“以兵养兵”。在屯垦戍边的持续推进下,天山北路地区人口增长,耕地增多,屯点连成一片,很快形成“阡陌纵横,闾邻相望”的绿洲农业景观,奇台地区也随即成为天山北路四大屯垦中心之一,号称“北路粮仓”。

天山北路地区的景观变化实际是清代王权治疆策略下的空间生产,“军控戍边”的“民治稳边”转向促成了天山北路农业社会的形成。文章试图通过政治权力以水域为界建构地方行政空间并控制地方水利秩序的分析,解释这个社会转型的过程。这个讨论在某种程度上反映了“行政空间理论”的路径。

一、以水为中心的自然空间

奇台,位于天山东段博格达峰北麓,准噶尔盆地东南缘,境域南靠天山,北依阿尔泰山系北塔山脉,地势具有南北高、中间低的特点,地貌分为山脉、丘陵、平原和戈壁沙漠四种类型。地势的高低在气候和水资源分布等方面存在明显的梯度差异。

南部为山地丘陵区,位于天山东段的博格达山脉,年降水量455.4 毫米,水资源相对丰富,分布着大小冰川55 条,冰川面积24.01 平方千米,冰川出水量为9.05 亿立方米。夏秋两季形成的天山雪融水是奇台地区河水、泉水以及地下水的主要补给;中部平原区位于天山冲积平原,南到丘陵下部,北至古尔班通古特沙漠以南,年降水量176.3毫米;北部沙漠戈壁区,位于南冲积平原北缘,最低处是盆地中心的沙丘河,年降水量少于150 毫米;北部为北塔山山区,年降水量160.5毫米。①参见奇台县人民政府《新疆维吾尔自治区奇台县地名图志》,奇台:奇台县人民政府,1986年,第147-148页,内部资料。

境内河流均为内陆河,分为山水和泉水两大河系。山水河发源于天山北坡,出天山向北经平原流于沙,自西向东形成更格尔水、达坂水、吉布库水、永丰水、葛根水、奇台水、吉尔水、莺歌布拉水、木垒河、白杨沟水等水系河流。②1930 年,木垒从奇台析出置县,原奇台地区的木垒河水、白杨沟河水、吉尔水、莺歌布拉水划属木垒境内。木垒分出后,奇台地区是9 条山水河,包括白杨河即白杨河分支更格尔河,永丰渠河及永丰水分支碧流河,葛根水分支宽沟河、中葛根河、吉布库河、新户河、开垦河。参见奇台县史志编纂委员会《奇台县志》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,1994 年,第48、67页。《新疆图志》记载了其中一些水系河流的流经之地与分支:

更格尔水即柏杨河水,是奇台孚远交界之水,北流经孚远城至更格尔分流两支,一支向东北流经东湾至二十户地,另一支向北流至大泉;吉布库水向北流至吉布库;永丰水分三支,东一支流至碧流沟入沙,西一支流入董子沟,正支向北流至永丰渠;葛根水分中葛根水和西葛根水两支,中葛根水又分三支,西葛根水分两支;奇台水向北流经旧奇台县城;吉尔水为天山泉水,分为东、西吉尔两支;木垒水向北流,经回回沟后再北流经马连沟、木垒城堡,最后分灌头畦庄田后入于地;白杨沟水向西北流经白杨沟至一碗泉驿,最后入于沙。③根据《新疆图志》整理,参见王树枏、王学增、荣霈等纂,袁大化修《新疆图志》卷71《水道五》,天津:东方学会,1923 年,第16-17页。

南高北低的地势,使水流北向过程中形成地下水溢水点,溢出的水汇集成泉水河,有水磨河、小屯河、东地河、西地河、柳树河等河流,这些泉水河分布在平原北部。

水磨河“源出古城东门外五里许之泉穴,穿城而过,自东门入至北门出”;小屯河“源出泉穴,南流二十余里入沙”;东地河“源出五马厂泉穴,西流八十里,有西地水南来入之。又西流五里至北道桥,有大柳树河水自南来入之。又西流一百里入四厂湖”;柳树河水“源出奇台东北山,西北流经北道桥卡伦,南又西流入孚远境内,折东南流注于四厂湖”[4]16-17。西地河“发源于榆树窝子,由南北流向北西”[5]。

凡河水和泉水流经之地,土壤肥沃,即可开垦为耕地,或稍加引渠,就可拓展耕地。西汉以来的历代王朝在奇台一带虽有屯田,但规模较小。直到新疆统一之前,奇台所在的“准噶尔全境,不乏泉甘土肥、种宜五谷之处,然不尚田作,惟以畜牧为业”[6]。这种状况在新疆统一后发生了变化。

二、“依水建堡”的空间生产

乾隆二十二年(1757)清准之战结束,清王朝着手重建天山北路地区,沿袭历代王朝治疆策略,推行屯垦戍边。

屯田发展以水、土为重,每每设屯,清政府必派专人考察地质地形、水资源和土壤等情况。屯址选择以近水为原则。奇台天然水源较丰富,水出天山,因此屯点往往依山傍水。如屯田之初,修建的奇台堡有奇台水环抱其左右,且“稍东有莺歌布拉克出天山下北流入奇台堡”[7];木垒有木垒布拉克(木垒河)环抱;东西吉尔玛台分布在吉尔玛台布拉克(吉尔水)两侧;西葛根由葛根水分溉;吉布库屯点依赖吉布库水灌溉;更格尔有更格尔水流经;古城虽在平原却也有水磨河穿城而过。

有关奇台地区水利建设的记录极少,根据《西域图志》的记载推测,屯田之初奇台境内应不少于六条沟渠,其中有明确记录的是,奇台堡有龙口堡渠灌溉,葛根河引三渠分别灌溉中葛根、东葛根和西葛根;吉布库引两渠灌溉吉布库。④案:奇台堡“南有龙口堡渠”;“格根三堡各有渠源出格根渠”,即格根干渠有东、西、中三支支渠;“吉布库堡东西有渠”,东为永丰渠,西为永泰渠。参见傅恒《钦定皇舆西域图志》卷9《疆域二》,台北:商务印书馆,1983年,第25-26、28-29页。但如果将近水设屯归结于水利建设方面的原因未免过于武断,因为“近水”未必是设屯选址的惟一考虑。

奇台、木垒、古城、东西吉尔玛台均分布在驿道上,其中“奇台堡”虽毗邻水源,同时它还是以屏营驿为基础建立的军堡,其位置“与木垒、古城两营东西相距各九十里”可“联络防守两资”[8]4;木垒屯区附近有木垒塘、色必特塘、泉塘;古城、东西吉尔玛台均分布在天山北路驿道之上,古城还是重要驿站;葛根三堡附近有地窝堡塘。

清代驿道、驿站、营塘(军塘)等设置“起于康熙年间用兵西域”[9],是清军进驻新疆,联防控制新疆的交通、通讯体系,供传递文书、转运军粮、接待官吏之用。选址“惟在路径直捷,方免迟滞,何必定有人烟之地”[10],因此驿站、营塘大多地处荒僻之地。这个时期,奇台的屯点选择在驿道、驿站、营塘附近设立,其治疆之略“在军而不在民”的意图显而易见。

兵屯的设立很快就达到了“意在筹军实瑾边防耳”[11]的目的,“驻守屯种,取足供之,既不扰内地之一丝一粟,役中土之一丁一夫”而且“荷戈擐甲之夫转而绿南亩者,罔不争先踊跃斯尽地力”[12]。不过清政府没有料到,随着兵屯推进,弊病渐显:其一,收入小于支出,意味着兵屯开支仍需清政府财政补贴;其二,兵屯生产积极性不高,轮防影响生产效果;其三,屯兵身份和主要职责不利于农业的持续发展。①参见华立《清代新疆农业开发史》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,1998年,第110-112页。在这种情况下,清政府改变策略,于乾隆三十四年(1769)后,通过裁撤兵屯、兵屯转为民籍以及鼓励屯兵“携眷永驻”等方式削弱兵屯。乾隆三十五年(1770),奇台地区裁撤了木垒、奇台兵屯;乾隆四十三年(1778),奇台眷兵分户37户;古城眷兵分户46户。②参见佚名《乌鲁木齐政略·户民》,载王希隆《新疆文献资料四种辑注考述》,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第59页。

兵屯裁撤,户屯兴起,其渐进过程是户屯对兵屯的继替。乾隆三十四年(1769),陕甘总督明山给乾隆皇帝的一份奏折反映了这个事实:

自木垒迤西之东吉尔玛台起,至特纳格尔止,中间可垦粮田计有八万余亩,共可安插民人二千六七百户。议请于三十二年春间,招移民人二百户,并于三十三年起,每年招往三百户,逐渐开垦。其招民屯种所需籽种、口粮、房屋等项,必须预为筹办。随先后在于巴里坤镇标暨沙州靖逆等营拨兵五百名,前往木垒屯种,收获粮石即为借给户民籽种、口粮之需。至户民房屋,即令移驻木垒之兵丁一百二十名建造。所有派往屯田官兵,以五年一换,统俟户民招足之日再为停止。

……今查木垒所存粮石,岁供虽不致于缺乏,但新疆积贮愈多愈善,且该处安插户民,升科尚须数年,而明春新移各户更需口粮、籽种,兼亦须屯兵为之办磨。若将前项屯兵尽数即行撤回,不特积贮有亏,即新移户民亦乏人照料。臣与经费局司道并行巴里坤镇臣再四熟筹,请将沙州等营原派五百名内酌留一百名。又,撤退建修房屋之木垒营额设兵一百二十名内,……尚余兵五十名,共兵一百五十名。再,留千把外委三员,仍令屯田,每岁可收粮三千六七百石。……其余沙州等营屯兵四百名,即减退回营。所遗原种地一万亩,将中吉布库地方屯种地三千余亩,拨给现留兵丁一百五十名屯种,奇台并东葛根共开种地七千亩,酌给明岁新移户民耕种。至各兵原领屯田牲畜、农具,除拨给留屯兵丁应用外,下剩牛马、农具,以备分给新移户民之用。其原领拽磨马一十二匹,仍留屯所,并于撤退修理房屋之各项匠役内,酌留钻磨石匠一名,统俟明岁移安户民及屯田官兵口粮办磨完竣,再行酌量退回。至所留沙州等营屯兵一百名……木垒营屯兵五十名,系在本处屯田,……其留屯各兵,仍按原派年分扣足五年另派更换,俟将来该处垦种户民全行升科之日再为裁撤。……今户民已足,而旧屯官兵现在减撤,新留屯丁仅一百五十名,一切屯田事宜,木垒营守备尽可就近兼理,似无需派员专管。所有守备黄宣,应令俟明岁户民到彼安插妥协后,即行撤回。[13]18-19

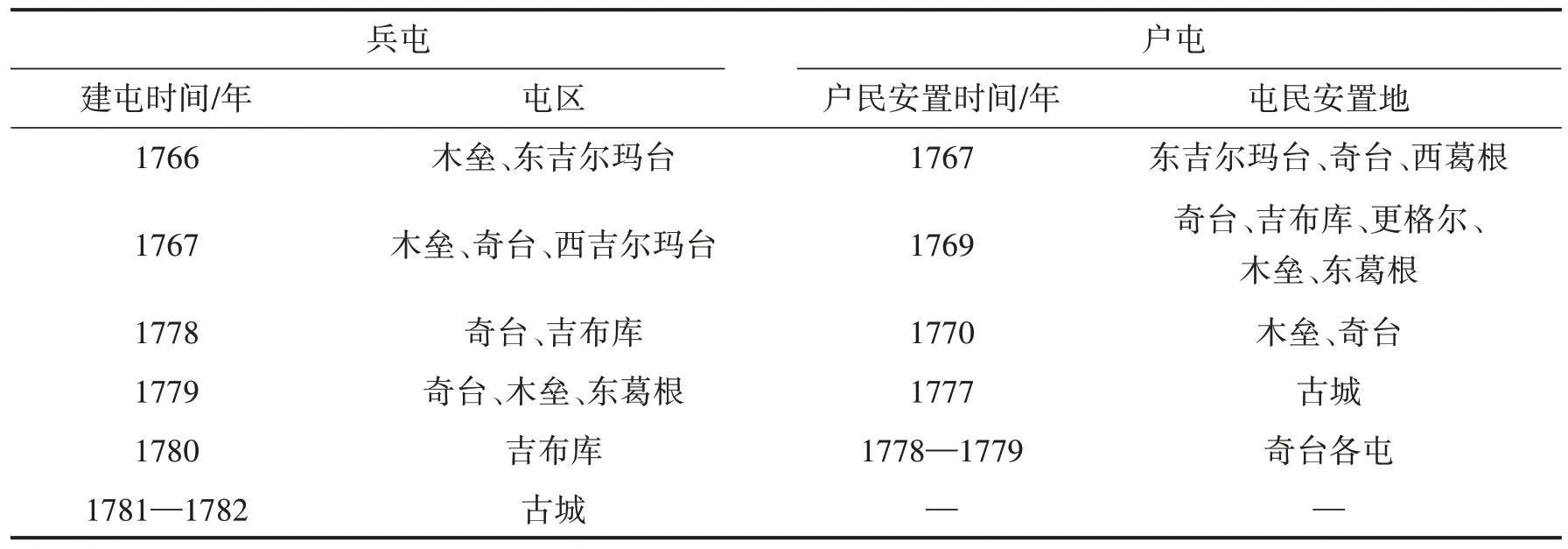

兵屯与户屯的关系又以空间上的重合呈现(见表1)。这些屯点主要分布在平原南部天山近水一带,在空间上呈现出“依水建堡”的点状特点。③此处参考韩春鲜、熊黑钢的观点,他们认为18 世纪奇台地区的绿洲开发具有点状特征。参见韩春鲜、熊黑钢《18 世纪中期以来新疆奇台人工绿洲开发下的人地关系研究》,《中国历史地理论丛》,2008年第1期,第47页。

表1 奇台地区兵屯与户屯的时空关系

户屯取代兵屯后,屯田规模逐渐扩大,人口增长。嘉庆之际,奇台户屯共种地20.89 万亩,①根据和宁《三州辑略》卷4《赋税门》记载,嘉庆元年,民屯实际耕地2 089 顷1 亩7 分,以1 顷=100 亩计算,得出耕地为20.89万亩。人口达37 015 人,②参见和宁《三州辑略》卷3《户口门》,台北:成文出版社,1968年,第103页。耕地连点成片,一些乡村和市镇聚落在屯堡基础上出现,农业社会空间俨然生成。

三、“以渠定庄”的空间再生产

同治三年(1864)至光绪三年(1877)的“同光之乱”再次打断了新疆社会进程,不过它促使清王朝的治疆方略发生根本性转变。“建立行省”被认为是这个转变的直接表达,其意义深远。

从行政地理空间的角度来讲,新疆建省后,奇台在军事和行政归属上的位置统一,辖界渐而清晰,界域内区划分割的政治意图更加明确。

建省前,奇台所辖疆域分为两部分,一为奇台即靖宁城,辖域“东至嘎顺沟三百七十里,接连禾县界西至乾沟一百一十里。南至南山,北至苇湖”。一为古城,“东至奇台县九十里,西至济木萨六十里,南阻松山,北接沙山,西北适科布多,东通羊圈湾产铅之地”[14]38。光绪十二年(1886),奇台、古城合二为一,县域“自旧县城东至嘎顺三百七十里,与巴里坤接壤。西至大泉一百四十里,与济木萨接壤。南至大西沟一百里,与吐鲁番接壤。北至拜达克山三百里,与科布多属扎哈沁旗接壤。东南至穆家地沟二百八十里,与吐鲁番及镇西厅接壤。西南至柏杨河一百九十里,与济木萨接壤。西北至元胡五百里,与科布多接壤。东西距五百一十里,南北距四百里”[14]38。面积约两万平方公里,与今奇台县域面积基本一致。

光绪十五年(1889),奇台知县甘承谟以靖宁城“位置逼近天山北路,地势高亢,无井泉河渠之利”,“少居民,商旅不集”[8]4,而古城(靖远城)“其地適滨水磨河、格根河下泻之位,众流所归,故其土性沃衍,人烟稠密”[8]4为由,请呈将县治改建古城。随即奇台县治从靖宁城迁至古城。事实上,早在乾隆年间,乌鲁木齐都统索诺木策凌就曾向乾隆皇帝奏请在古城增设理事通判,但未获准。此次清王朝对县治位置的态度,再次表明了清王朝政治意图的改变,于是位置的意义也就发生了变化。

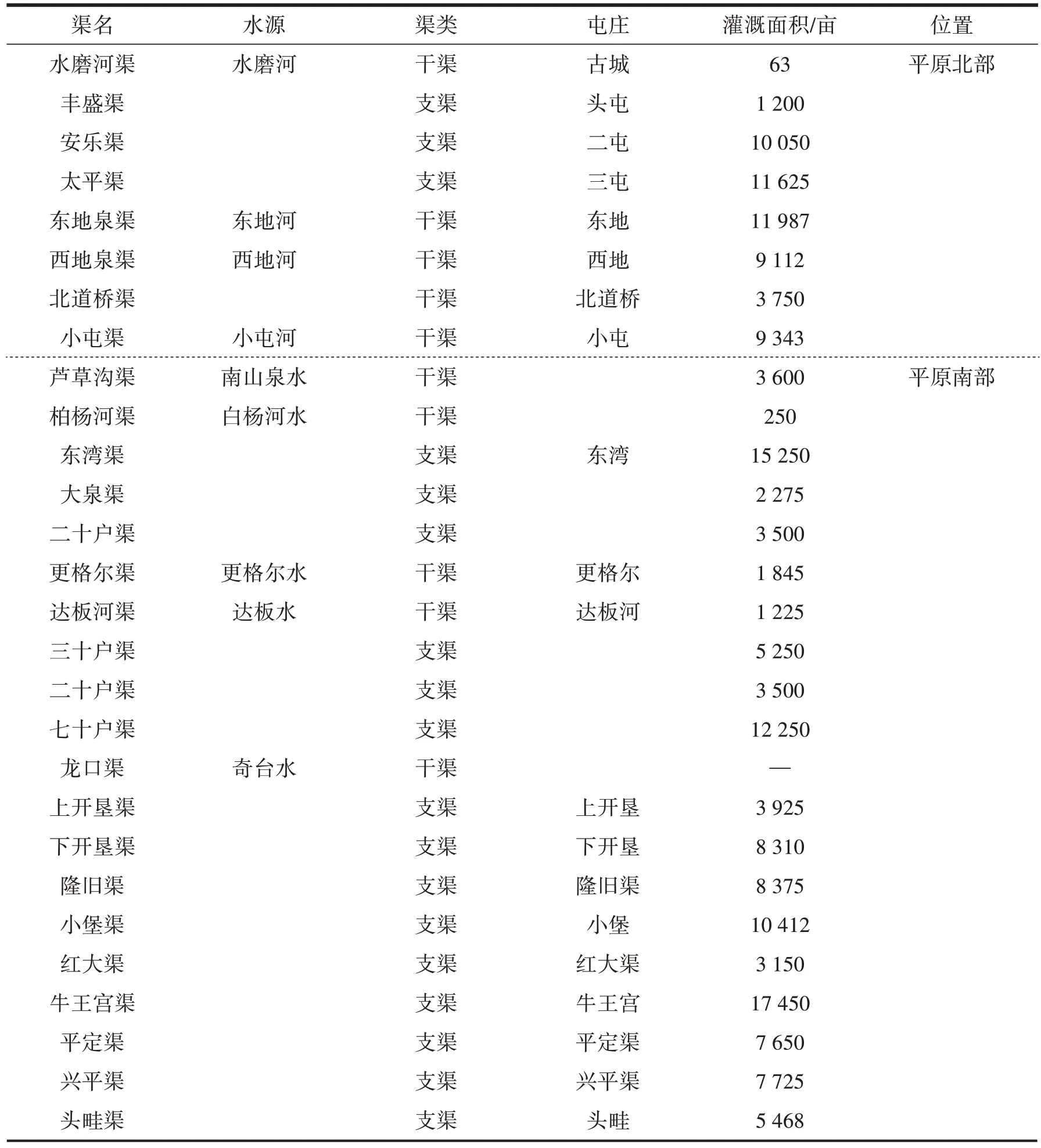

古城地处平原,“东接巴里坤,西达乌桓,南屏天山,北至科布多,东北通乌里雅苏台,西南为出吐鲁番间道”[15],四通八达,很快由屯城发展为贯通四方的天山北路商埠中枢,城乡分离。乡村聚落也因为有了较完整的沟渠灌溉系统,在平原南北灌区均有明显增多,出现以渠系划分的三十六大庄即三十六渠(见表2)。清末民初,屯庄有所增加,它们自西向东,沿奇台地区九条河流的流向连点成片,形成梳齿形状的农业聚落带。③此处参考张莉的观点,她认为光绪以后奇台地区屯田分布“以潜水溢出带为梳缘,以泉流河为依托,形成梳齿”。参见张莉《清至民国时期天山北麓地理景观的变化》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版),2007年第1期,第69页。

表2 奇台地区光绪年间沟渠与屯庄空间分布情况

民国元年(1912),奇台县内三十六庄(渠)增至三十九庄(渠),农村二十九庄(渠),城市十渠(二十条街)。增加的三个渠为老奇台、八家户、满营湖,①参见奇台县史志编纂委员会《奇台县志》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,1994年,第49页。它们位于古城(今奇台县城)以北区域,这里本是北部平原与沙丘之间的湖沼和草湖地带,北部泉水流经的末端,直到清末时,仍未开发。如满营湖一带水草丰美,是当时清政府在天山北部东段所设三大马场之一,称西场。②参见松筠《新疆识略》卷2《厂务》,台北:文海出版社,1965年,第28页。民国五年(1916),杨增新下令撤销满营湖马场,牧马旗民改为务农。③参见张大军《新疆风暴七十年》,台北:兰溪出版社有限公司,1980年,第1132页。从三庄的出现可推测,到民国年间,奇台地区的耕地和人口分布向北推进,荒草地被开发为农田,泉灌区引水渠数量可能增加,网络更加密集。

屯庄持续北移意味着奇台县重心的变化,从选择依山傍水地建屯建堡到选择四通八达的平川地带扩展屯庄,人文空间在自然空间的基础上得以生产。这个空间的生产不应理解为引水技术更进下的变化,重要的是中央政权对待新疆态度的转变,当新疆不再仅仅作为“边”而戍守,还要等同于“内”而发展时,空间才能被再生产出来,其归根到底是一种治理思想的表征。

四、空间的结构化过程

以史料观之,新疆建省前,奇台县下是屯堡,屯堡最初兼具屯、防功能,户屯发展起来以后,根据性质,屯堡分属不同的控制体系。

就户屯而言,“奇台一处,地处适中局势,开展安插户民最多,现驻经历一员,俾经管八屯一切民屯事务”[13]20。地亩升科后,岁纳粮赋,屯(堡)内户民以里甲或保甲组织。“按每年招徕户民编为一里,一里之中分为十甲”,“每里选立里长一名,每百户选立渠长一名,乡约、保正各一名”,里长负责“劝勉输将,庶免追呼之扰”,渠长负责“均平水利”,约保负责“劝化乡人、稽查匪类”,而粮赋专门“有官为征收”[13]15。

就兵屯而言,始终以军制管理,屯下为工,屯上为营,屯务由绿营官员监理,统归乌鲁木齐提督管辖。生产的粮食以分上交,消费的粮食出自粮分,由清政府统一分配,余下部分或为来年籽种,或入库存。

从功能上来看,此时奇台并没有形成严格意义上的行政区划空间,更多地表现为军政分治的空间结构。

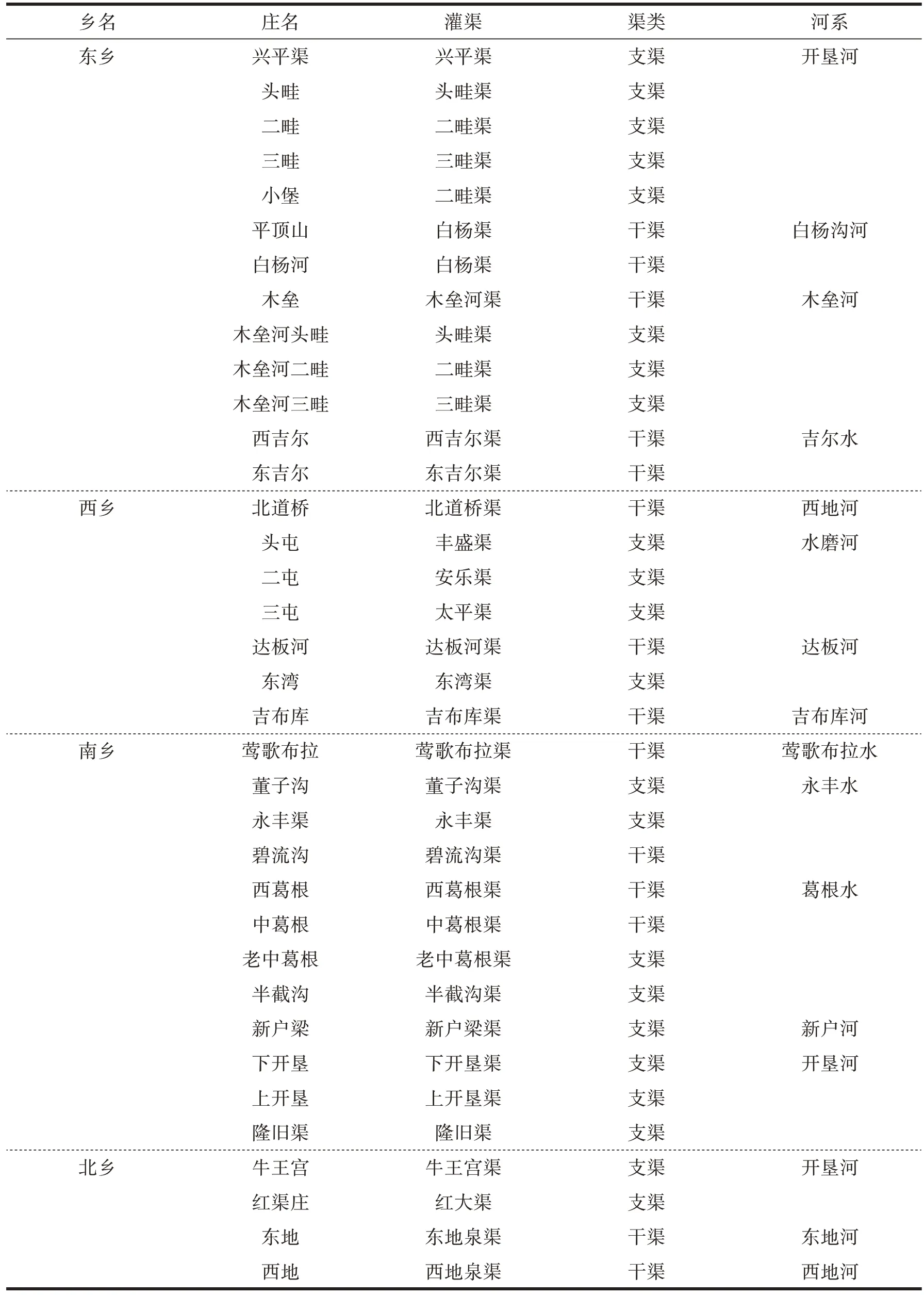

建省后,军政合一,自然空间下形成的聚落带被人为地分割为东西南北四个乡,原本以渠系划分的相对独立的三十六庄被分别整合在四乡之下,庄内又有保甲。“乡”的出现,实际上层级化了地方空间结构。在包括非官方体系①一般认为,保甲不属于行政单位而是一个地方自治单位。的情况下,这个空间分为县—乡—庄(渠)—保甲四个层级。除奇台水和西地河外,空间结构上,奇台境内的行政区划基本保持与水系和灌区一致,因此实际上也形成了地方区划空间与水域空间的结构对应关系:即乡—河(水)系,庄—渠。(见表3)

表3 水系、灌区与行政空间的对应关系

民国八年(1919),在奇台县境内西吉尔以东的西吉尔、东吉尔、白杨沟、木垒河、莺歌布拉五个渠,设立木垒河县佐。民国十九年(1930),木垒河县佐析出,成立木垒县。奇台界域有所变化,辖地内依然是四个乡,但是四乡内的渠庄归属发生了变化,原属北乡的牛王宫、红渠庄,南乡的上、下开垦、隆旧渠归属东乡;南乡辖庄变为新户梁、半截沟、老葛根、中葛根、西葛根、碧流沟;原属西乡的北道桥归属北乡,西乡变为永丰渠、董子沟、吉布库、达板河、东湾、更格尔;北乡变为八家户、北道桥、头屯、小屯、太平渠、东地、西地、满营湖。①参见奇台县史志编纂委员会《奇台县志》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,1994年,第48-49页。

此番调整的原因不得而知,但是经过重新划分后,奇台水和西地河的流域空间与地方区划空间重合,这在一定程度上避免了因流域跨区而造成的水利纠纷,也促成了乡一层级内部一致的水利利益。

利益往往是形成合作的基础,奇台水八渠在归属于同一区划空间后,形成了以龙口堡子龙王庙为中心的合作机制——遇水利事务八渠渠首聚于龙王庙共同商讨。②李子灵在《古城庙宇兴废记》中写道:“龙口堡子龙王庙一处,旧时也是隆旧渠、平定渠、上下开垦渠、牛王宫渠、小堡渠、二畦渠、洪水坝渠等八渠会首聚会议事的地方。”参见李子灵《古城庙宇兴废记》,载政协奇台县委员会《奇台文史》,奇台:政协奇台县委员会编印,2015年,第215页,内部资料。由于缺乏必要的材料支撑,很难勾勒出水利控制体系与祭祀体系相互运作的图景。不过,这至少说明,水利空间、行政区划空间和神圣空间在某种程度上的重合,这个重合隐喻了中央政权对地方社会的控制手段。③杨庆堃、武雅士、杜赞奇等人认为,帝国通过民间信仰的方式将自己的权威延伸至地方社会;祭祀体系实际是帝国行政体系在地方的缩影。参见杨庆堃《中国社会中的宗教——宗教的现代社会功能与其历史因素之研究》,范丽珠译,上海:上海人民出版社,2007 年;武雅士《神、鬼和祖先》,载武雅士《中国社会的宗教与仪式》,邵铁峰、彭泽安译,南京:江苏人民出版社,2014年;杜赞奇《文化、权力与国家(1900—1942年的华北农村)》,王福明译,南京:江苏人民出版社,2010年。

奇台没有形成超区划的水利组织,即以地方水利为中心的横向结构没有脱离于纵向的行政框架。各种空间重叠的原因是表象,其根本在于中央权力从来不会将自己置身于地方事务之外。

通常认为的“皇权不下县、县下皆自治”[16]是基于县以下没有中央的权力机构的认识。就这一点而言,即使我们弄清“乡”一级的功能是什么,也无法确定在乡(水系)—庄(渠)之间是否有一个正式的权力层级。这并不重要,因为在基层地方层面有一个较为复杂的民间权威结构,它反而映射了中央政权。

根据相关材料,清末以后,天山南北基层水利组织的情况基本一致,“村各置农官一人,农官由民间推举,县官任命之,……若村堡远阔则更置水利一人为之副官”[17]45。农官主要职责是“查田亩高下远近,以时起开,更番引输”,而灌区中“有壅利遏流相讼争者,皆赴农官平其曲道”[17]45。在大多数地方,农官之外还有乡约监督用水公平。“乡约相当于我们的乡长,更精确地说,就是村长。”[18]乡约的职能是教化、劝导乡民,萧公权认为,清末乡约的职能已多重化,基层组织的权力和职责基本由乡约代替。④参见萧公权《中国乡村——论19 世纪的帝国控制》,张皓、张升译,台北:聊经出版事业股份有限公司,2018 年,第217-240页。除此之外,奇台县三十六渠又各有渠总、地方渠长,⑤参见奇台县史志编纂委员会《奇台县志》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,1994年,第152页。负责更为细化的水利灌溉之事。

中央政权虽然没有直接插手地方水利事务,但“细胞化”了水利职责,并使水利管理与其他地方权力组织交叉,相互制衡。这种情况下,奇台县的水利组织很难发展出地方权威势力,更不用说建立起独立于行政权力结构之外的民间水利组织。

正是如此,民间力量在处理水利事务上的能力有限,特别是在遇到超越这个空间结构的水利问题时,往往需要依附于行政力量。

由光绪九年(1883)勘察白杨河地界的事件⑥参见《镇迪道就查勘白杨河地界图说一案札吐鲁番厅文》,载新疆维吾尔自治区档案馆、中国边疆史地研究中心《清代新疆档案选辑·工科》第77册,桂林:广西师范大学出版社,2012年,第429页。可以推测,奇台与吉木萨尔因为同属白杨河流域又分属两个行政区划,在水利问题上发生过大的冲突。经过官府出面,厘定了两界,立碑为示。但此次没有从水利上解决问题,纠纷仍然不断。根据民间记忆,水利之争依靠官方权力止于民国年间。细节如下:

我县与奇台县为了白杨河分水,多年纠纷难解。民国十八年以前,每逢春季,两县县长、乡约、渠总等头面人物,就借分水之名,来此宰羊沽酒,大吃大喝一通。年年如此,岁岁为例。可是年复一年的过去了,却始终找不到一条彻底解决的办法。在雨多水广之年还罢了,若逢旱年,为了争水双方互不相让,争吵不休,以至动武撕斗,直打得头破血流,甚至闹出人命。

汪祥煜任孚远(今吉木萨尔县)县长期间,纠纷又发生了。两县县长照例亲临现场,解决此事。当时奇台县长叫龙瑞臣,是汪的老相识。二人在水口相遇后,汪县长半认真半开玩笑地说:“你我均在此地,要打就打,不过打是解决不了问题的,所以还是就此研究出一条妥善解决的办法,也是你我当县长给百姓们做下的一件好事”。龙县长十分赞成他的意见,于是他们就召集有关人员席地而坐,汪县长拿出携带的干粮招待了对方。经过三天的认真讨论终于在友好的基础上,据双方灌溉面积及耕地远近,达成了分水协议。当时按照分水尺寸,修建了一座永久性的分水闸,从此两县多年的积案,终于彻底解决了。①参见孔庆武、赵根基《汪祥煜分水》,载政协昌吉回族自治州委员会文史资料研究委员会《昌吉文史资料选辑》第5 辑,昌吉:政协昌吉回族自治州委员会文史资料研究委员会编印,1986年,第74-75页,内部资料。

官府出面解决跨区域水利问题,适时地宣示了中央政权在地方事务处理上的主权和能力。

奇台地方最终没有形成真正意义上的水利社会,只是形成了水利关系或一些与水有关的社会关联。②关于“水利社会”“水利社会关系”和“水利关系”的论述,参见鲁西奇《“水利社会”的形成——以明清时期江汉平原的围垸为中心》,《中国经济史研究》,2013年第2期,第122-139页。之所以如此,是因为中央政权既把握了水利控制的主动权,又放手于地方处理一些日常灌溉事务。一收一放之间,水利成为了地方社会的构成要素但不是核心或惟一要素。需要特别指出的是,当非官方力量成为地方社会的构成要素时,移民社会的性质也就发生了变化。

五、结 语

从屯堡到屯庄再到村庄,奇台地区完成了戍边社会到地方社会的转型。这一过程通过空间图景的变化展示出来,表达了中央政权对疆态度的变化和治理思想的转变。

水域空间的生产与再生产过程,实现了地理空间与行政空间的重合和结构的对应,政治权力在其过程中扮演的角色和在结构中的位置说明在地方社会中国家力量一直在场,只是控制手段由直接明了转为间接隐晦。

从地方水利事务管理的方式上可以发现,需要改变以往中央政权对边疆地区控制弱的惯识。准确地说,中央政权对地方社会控制的强弱在于中央政权的社会控制能力和对该地区的态度。文章的观点是,当主权意识上升时,疆域边界与权力边界往往重合。这时,中央政权对待边疆地区,更会以强手段实施之,其社会转型亦在于理念的变化之间。

以上,奇台的案例恰好呈现了这个事实。