从“多规合一”实践看国土空间的“唯一性”和“复杂性”

2023-09-11马向明杨光辉

马向明 杨光辉

摘要:“多规合一”工作缘起于解决“规划打架”的问题,是城市发展建设过程中基于现实需求而产生的、自下而上的认识发展过程和多部门协同联动的社会实践。“多规合一”也是体制机制创新和新技术应用围绕“一张空间蓝图”展开的改革探索,其出现的内在必然性是基于国土空间在物质上的“唯一性”属性。因此,新国土空间规划体系的建立,并非“多规合一”的终点,而是新的起点,指向的是厘清各层级政府的空间管理事权、打破部门藩篱和整合各部门空间责权,在空间规划上实现从简单分权到协同治理;在时空双重维度下协调不同规划的刚性和弹性,实现空间规划“从静态蓝图到动态规划”,形成动态统一的高质量空间治理实施措施。这是一个与国家治理现代化的进程密切相关的过程,不会一蹴而就,需要各界规划人士“持之以恒、久久为功”。

关键词:“多规合一”;国土空间;国土规划;土地开发;土地发展权

【中图分类号】 F301.2;TU984 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.03.005

引言

2019年,《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《若干意见》)印发实施,明确指出“将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间規划,实现‘多规合一”①。之后,自然资源部按照该文件精神推进“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系的建设,全新的空间规划体系——国土空间规划体系在中国落地。

《若干意见》的出台和国土空间规划体系的建立,可以说是历经多年的多部门推动、上下参与的“多规合一”试点实践结出的丰硕成果。当前,全国各地的国土空间规划正在紧张编制之中,回顾当年“多规合一”的试点工作情况,将有助于我们更好地理解《若干意见》为国土空间规划所设定的实现多规融合这一目标的丰富内涵。

一、“多规合一”实践过程回顾

(一)“多规合一”是一个“自下而上”的认识发展过程

早在1989年,深圳就在管理体制上将规划、国土两局合并,实现“规土合一”(即指城市规划和土地利用规划合一,又称“两规合一”),使城市规划紧扣国土资源的合理利用[1]。随着城市规划和土地利用规划分立带来的管控矛盾的逐步显化,深圳通过政府机构合并产生的“规划合一”的正效应被周边城市所认识。2008年,河源市以“三规合一”为目标,探索编制了广东省内第一个“三规合一”的城市总体规划②;2009年,云浮市创新规划行政管理机构,成立市规划编制委员会,统筹编制国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、土地利用总体规划[2]。河源的“通过规划来统空间”和云浮的“通过机构来统规划”,从各自不同的方向为广东的“多规合一”工作探路。2012年,广州开启特大城市“三规合一”工作先河,通过强技术的支撑和制度的改革相结合,探索了一条相对成功的“多规合一”路径[3]。这一阶段广东开展的“多规合一”工作实践,是地方基于城市发展建设中遇到的实际问题而展开的尝试,重点是协调不同规划的差异和矛盾,背后驱动力是提升政府审批管理的效率和释放因“多规矛盾”而“沉淀”的空间资源。

党的十八大以后,国家开始部署推动“多规合一”的试点实践。2014年,国家发展和改革委员会、国土资源部、环境保护部和住房城乡建设部四部委联合印发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》,将国内28个市县作为试点开展空间规划改革③,其中广东的佛山南海区、肇庆四会市和广州增城区参与了国家的试点。2015年,中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,提出要构建以空间治理和空间结构优化为主要内容,全国统一、相互衔接、分级管理的空间规划体系④;2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《省级空间规划试点方案》,选取海南、河南、福建等9个省份作为试点,编制统一的省级空间规划⑤。

从工作演变的历程来看,“多规合一”实践是一项自下而上的发展过程,地方基于“朴实的”现实需求开启了“多规合一”的探索,这一工作的意义被广泛认知后,探索实践上升到了国家层面。国家开展的试点实践不再局限于“技术协调”,而是直指“多规冲突”背后混乱的空间规划体系,探索解决更深层次的矛盾。

(二)“多规合一”是多部门协同联动的社会实践

改革开放以后,我国于1980年正式恢复城市规划制度⑥,1987年建立以耕地保护为核心的土地利用规划制度⑦,2007年编制国家主体功能区规划⑧。由此,我国形成了以土地利用规划、城乡规划和主体功能区规划三大规划为主,包含环境功能区规划、农业区划、海洋功能区规划等名目繁多的、与空间利用相关的规划集合。这样,我国不同政府主管部门依据职责和管理需要编制了不同的涉及空间的规划,因此“多规合一”工作推进过程也是由不同政府部门协同参与空间治理的社会实践过程。例如,广州在推进“三规合一”工作过程中,成立了以市长为组长,规划、发改、国土等11个局委和12个区(县级市)为成员的“三规合一”工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室成员由规划、发改、国土等部门相关人员组成,并通过“三上三下”的工作路径设计强化市、区联动[3]。

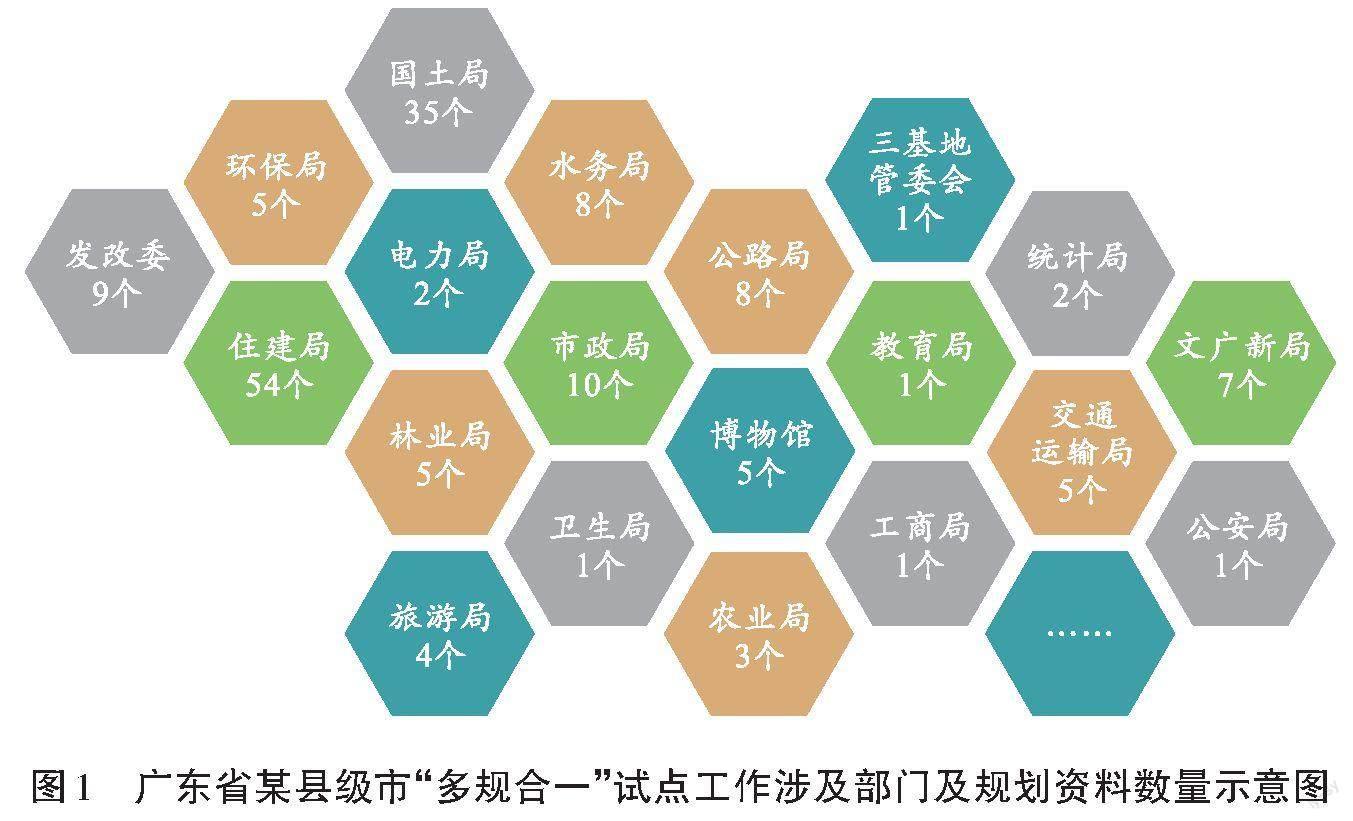

在国家四部委主导开展的“多规合一”试点工作推进过程中,也都建立了以市长挂帅,常务副市长主抓,由“领导小组—工作小组—专项小组”构成的三级工作组织,形成“上下联动、部门共编、镇街参与”层层负责的工作机制,协调国土、住建、发改、环保、林业等多个部门。此外,在“多规合一”工作中,除了规划协调外,项目也是“多规合一”工作协调的重点内容之一,参与的部门则更为广泛。例如广东省某县级市在“多规合一”试点工作中曾召开70多次项目协调会,涉及20多个部门近100个相关规划(图1),在“十三五”时期有效保障了近50项重点项目的建设用地需求。政府部门在“多规合一”工作中的广泛参与性,让我们有机会了解到社会方方面面对空间的理解和需求。

(三)“多规合一”是围绕“一张空间蓝图”展开的改革探索

“多规合一”实践是体制机制创新和新技术应用在改革探索方面的重要表现。其中,技术发展和手段的精准性是“多规合一”能够取得成效的重要保证。针对不同空间类规划庞杂的技术体系,围绕“空间规划冲突”“用地分类不统一”等问题,经过“多规合一”试点城市的前期探索和进一步发展,逐步形成了一套“协调空间目标”“协调空间底图”“搭建数据平台”等以新技术应用促进“合一”的“多规合一”路径。

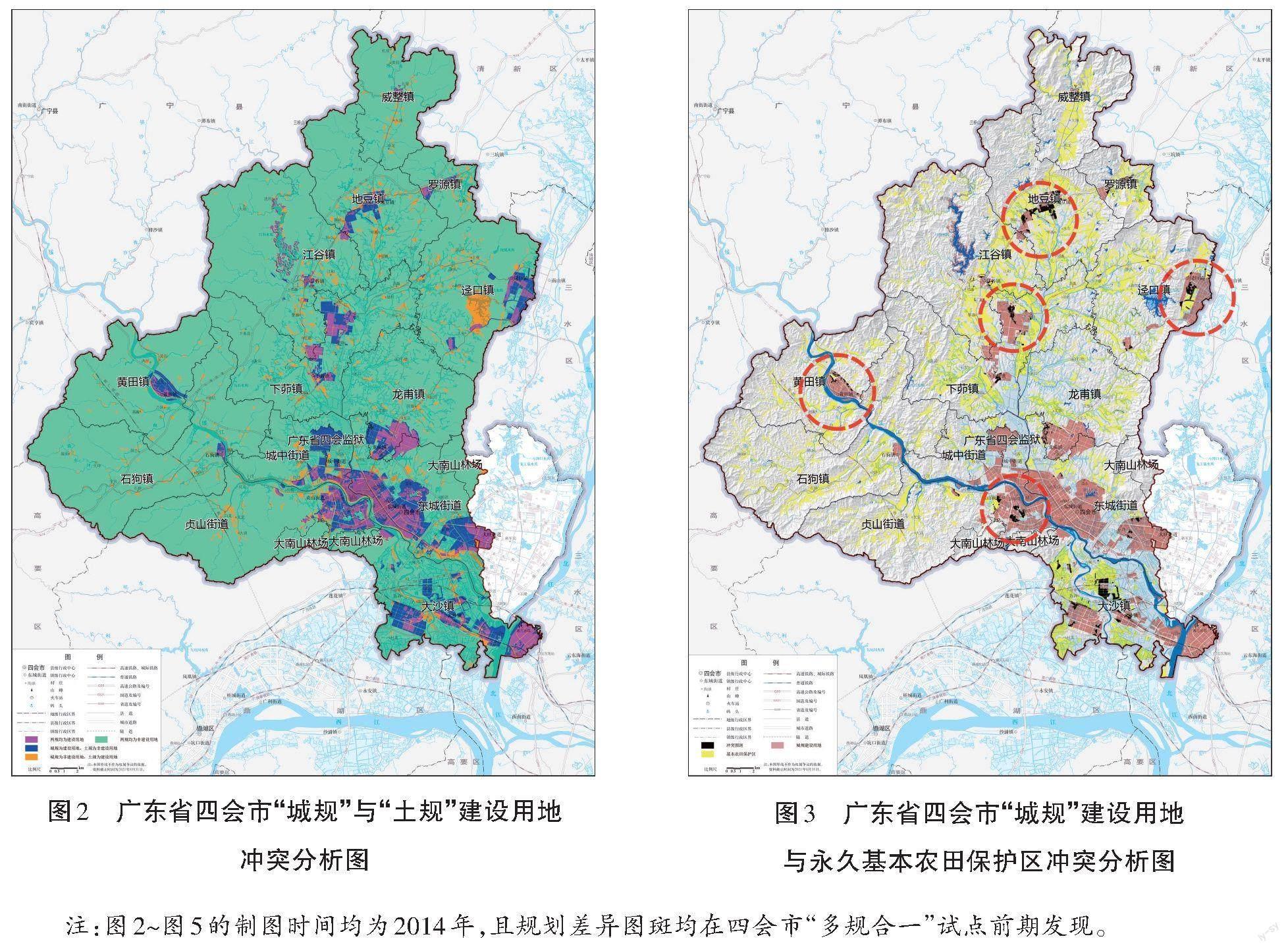

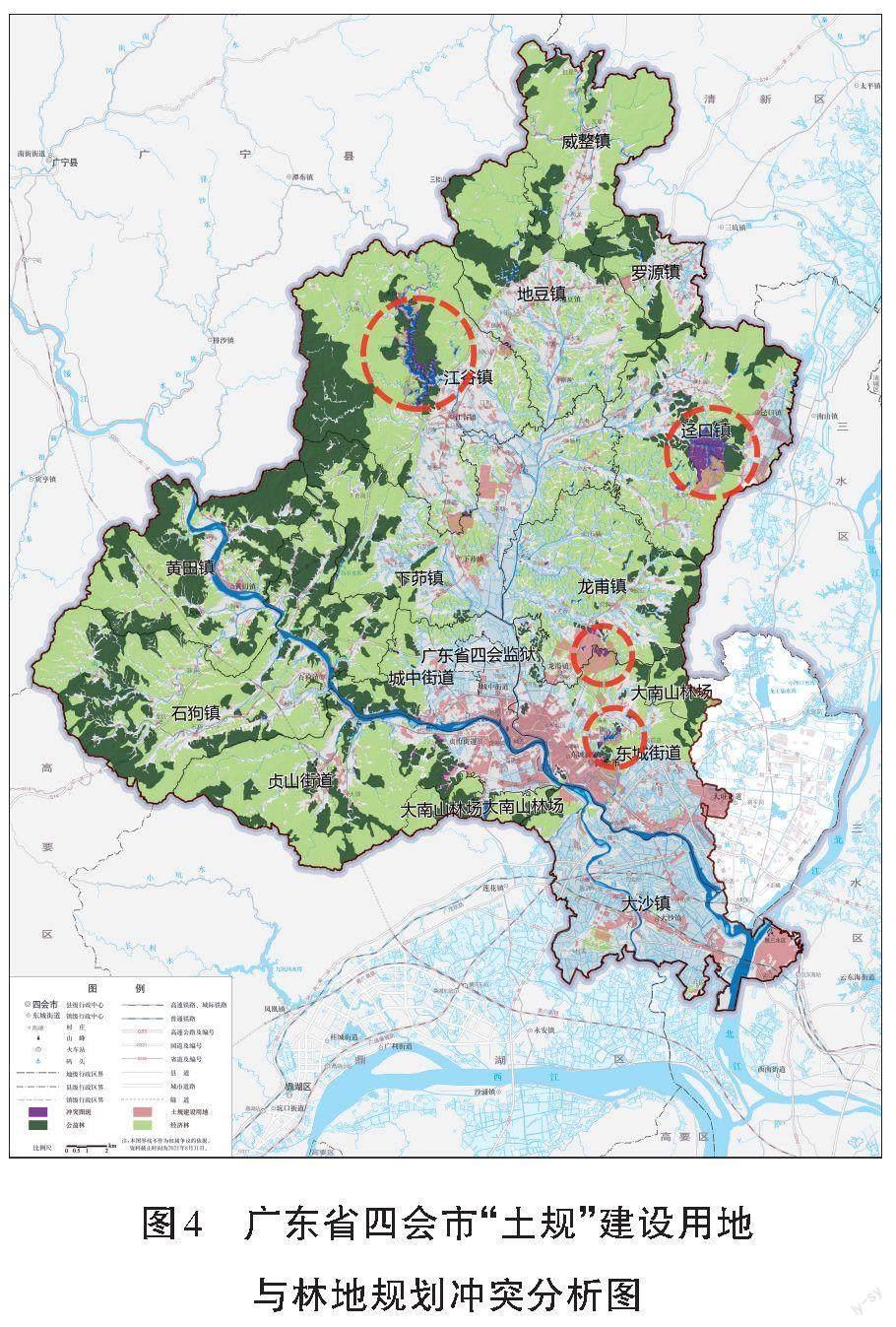

例如河源市在编制“三规合一”的城市总体规划时,重点围绕“统一数据和年限”“统一目标”“统一用地分类标准”“搭建‘三规规划信息平台”等技术层面进行了一系列探索。又如广东省四会市在“多规合一”试点工作中也通过统一坐标、用地分类、数据入库等技术协调工作,搭建空间信息平台,解决了各部门规划差异图斑6448个,涉及用地规模20.33平方千米(图2~图5),构建以城乡总体规划为统领,以控制线体系为原则,以近期建设规划为抓手的全域空间管控机制。

正是由于新技术应用在“多规合一”工作中十分重要,为确保空间规划试点工作顺利、快速推进,2015年2月,广东省人民政府办公厅发布《广东省“三规合一”工作指南(试行)》⑨, 通过总结实践经验形成技术指南,指导地方开展“多规合一”工作,广东成为全国第一个在省域层面制定“三规合一”技術指南的省份。

在规划的组织机构优化和建设项目审批流程改革方面,各地也积极开展了系列探索。例如,广东某县级市在县级政府事权范围内,大力推进机制创新,成立了市政府直属常设机构多规合一指导中心(图6),负责空间规划编制的有关协调工作、组织开展涉及空间规划的审查、信息平台的更新和维护等内容。同时,围绕“审批效率低下”的问题,该县级市进一步优化项目审批流程,探索形成了项目服务与项目审批“两个阶段”,立项、用地、施工、验收“四大环节”的方案(图7),每一环节有一个牵头单位,同一环节递交一次材料,极大地提升政府审批效能。这些制度探索为国家规划体系改革积累了丰富的经验。

(四)小结

回顾历史,广东省开展“多规合一”工作首先起步于地方,“多规合一”工作是城市发展建设过程中基于现实需求而产生的社会实践活动。“多规合一”自下而上的起源说明了它的出现有其内在的必然性,这种必然性通过国家层面的试点,最终反映在国家空间规划体系改革精神上。正如《若干意见》指出,“实现‘多规合一,是党中央、国务院作出的重大部署”。至此,“多规合一”实践的社会意义已在国家空间规划改革的顶层制度设计上得以彰显。

然而,回顾多年前的“多规合一”工作,其意义不仅是看到这项工作的必然性。梳理“多规合一”工作发展进程,也是我们透过社会与国土空间的关系认识国土空间的内在本质的过程。空间管理“规划打架”背后的部门事权设定并不是毫无逻辑可言。正是“多规合一”的工作实践,让我们认识到了“多规合一”的必然性来自国土空间在物质上的“唯一性”属性,而开展“多规合一”工作过程中部门参与的广度和技术要求的精度,更让我们认识到国土空间的“复杂性”。

二、从“多规合一”实践

看国土空间的“唯一性”

政府从管理有效性的角度,设置了不同的职能部门对某类事务进行专门化的管理,这种管理模式投射到空间利用上,极可能出现“重纵向控制,轻横向衔接”的问题,或导致空间治理面临“九龙治水”的状况,这种状况出现矛盾时就叫做“规划打架”。“规划打架”在省部级层面主要表现为“文件打架”,但到了地方层面,表现出来的问题却是实质性的——建设项目落不了地。正是国土空间“唯一性”这一特征,让地方政府首先启动了“多规合一”工作。

(一)问题溯源:土地物质属性的“唯一性”

一个地方的社会经济活动,总是发生在其“国土空间”上的。国土空间是由自然地理环境和人类社会活动相互作用构成的人地耦合系统,其中自然地理环境是国土空间的基底[4]。土地作为国土空间的基础组成部分,是开展各类国土空间开发保护活动最直接的物质空间载体,天然具备“唯一性”特征,具体表现在以下两个方面:

一是自然属性的唯一性。土地作为自然物,在地质、地形、气候、光照、水土等自然条件的综合作用下,形成自身特定的、在一定时间内保持稳定的物质属性。这种属性是天然的,土地所处的环境及其物质构成不同,相应的自然属性也就不同,由此造成土地资源的原生性差异[5]。

二是地理区位的唯一性。这种唯一性包含两个方面:每一块土地的绝对位置(即经纬度坐标)都是不可移动的,包括地面及其以上和以下的空间;各块土地之间相对位置(即可达距离)在一定的时空范围也保持固定,交通条件的改善可在一定程度上改变这种相对固定性,但由此又表现出新的相对固定性[6]。土地地理区位的唯一性决定了土地资源在资本市场上的不动产属性,即无论土地产权如何转移,土地实体的空间位置都保持不变,这一属性实际上也成为区位理论的基础。

土地自然属性的唯一性孕育了差异化的土地资源禀赋和内生价值,土地地理区位的唯一性又将土地资源价值牢牢锁定在特定的空间坐标上,形成不可替代、不可移动的价值空间。因此任何对土地赋能、赋权的行为都不应跳出土地天然具备的“唯一性”去谈“多元性”和“混合性”。

(二)开发管控:“土地发展权”的社会性

由于土地的不可分离属性,对土地开发利用过程往往会对外部产生溢出效应,它可能是正效应,也可能是负效应。而产生负效应的话,将对临近土地的价值造成损害。由于土地权利人对土地的开发利用具有自利性的特点,于是,在工业革命后,英国首创了与土地所有权相分离的“土地开发权”,通过规划许可制度赋予土地开发权,以确保土地开发与公共利益不相违背。这样,土地的价值一方面来源于土地的自然与地理区位属性,另一方面则更多来源于人们赋予土地的空间发展权利[7]。正因土地在物理条件上具备天然的“唯一性”,才越发突显出土地发展权的珍稀性和排他性。因此,土地权属边界的界定和土地用途的合理配置就显得尤为重要。

我国1982年通过并公布施行的《中华人民共和国宪法》正式确立了我国土地公有制的地权结构⑩。1988年通过的《中华人民共和国宪法修正案》增加了“土地使用权可以依照法律规定转让”的条款11,土地所有权和土地使用权可以实行“两权分离”。随后,《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规明确了国有土地使用权的有偿使用方式,使得土地用途管制制度在我国被正式采用。土地用途管制制度是指通过国家公权力,规定土地用途、明确使用条件,规范各类主体必须按照规定的用途和条件来使用土地的制度[8-9]。土地用途管制本质上是把土地发展权与土地所有权进行分离,对“土地发展权”在空间和功能上进行分配,管制的要求与条件是设定土地发展权的法定依据[10-12]。

由于土地物质属性的“唯一性”,这种附加在土地上的使用条件在一定时限内都应当是“唯一”的,这就势必要对土地的空间坐标、属性特征以及人们的利用行为等内容进行明确的、排他的界定,形成一张土地开发建设活动准则图,以维护土地权利人的合法权益,同时使政府土地用途管制的权威性得到有效保障。但是,土地用途的管制是通过国家强制力保证实施,而国家,是由不同尺度的权利代表所构成的集合[13],这就可能产生土地用途管控主体的“多一性”与土地物质属性的“唯一性”的矛盾。

(三)现实困境:“多一性”与“唯一性”的矛盾

虽然我国现行的法律法规体系中并未明确提出“土地发展权”的概念,但其一直隐性存在于以土地用途管制为核心的各类空间规划和配套管理体系当中[14]。从我国的政策制度框架和土地发展权转移实践来看,土地发展权主要通过政府规划管理行为产生,由此形成“规划上的土地发展权”[15-16]。在实际的规划管理工作中,各行政部门根据自身职能和相关法律法规制定了涉及空间领域的多种规划,并对土地提出不同的用途管制需求,形成碎片化的空间管控政策。

例如,《中华人民共和国土地管理法》要求编制土地利用总体规划,规定土地用途,严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护12。《中华人民共和国城乡规划法》规定城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划都应当依法制定,规划的内容应当包括规划区范围、用地布局、历史文化遗产保护、防灾减灾等13。《中华人民共和国森林法》规定县级以上人民政府林业主管部门应当编制林业发展规划,要求对公益林实施严格保护14。《中华人民共和国水法》规定按照流域、区域制定水资源规划,划定饮用水水源保护区进行严格保护15。

在土地用途管制主体的“多一性”之下,空间管理权限“条块分割”现象严重,同一地块会被不同职能部门赋予不同甚至相互矛盾的“责任”和“权益”[17],最突出的表现就是引领和管控空间开发建设的城市总体规划、土地利用总体规划冲突图斑众多,如G市“城规”与“土规”建设用地差异图斑达到29.4万块,面积约935.8平方千米,加大了实施统一化国土空间用途管制的难度。这种冲突还体现在土地确权工作中,由于各职能部门管制手段存在差异、部门间信息沟通不畅等原因,对同一地块,相关部门可能同时发放了林权证、土地承包经营权证、集体建设用地使用权证等多个法律证书,造成土地权属的空间冲突[18]。

土地物质属性的“唯一性”要求土地用途管制的结果要具备“唯一性”,以使土地获得清晰无争议的发展权,而空间规划的核心任务和目标即是通过公权力配置土地发展权,将土地所承载的一系列权益责任落实到空间上。这两个“唯一性”构成了“多规合一”实践工作的逻辑起点。“多规合一”本质上就是立足土地物质属性的“唯一性”特征,在各级政府不同战略政策之下,顺应土地用途管制的“唯一性”要求,运用一系列规划政策工具,变“多一性”的土地空间管控为 “唯一性”,以提高国土“空间效益”的过程。

三、从“多规合一”实践看

国土空间的“复杂性”

回顾“多规合一”的实践历程,各地在开展“多规合一”工作时都成立了以市领导为组长的多部门联动工作组织,参与的成员部门繁多。设计单位从业人员专业背景从最初单一的城市规划与设计专业或单一的土地资源管理专业,逐渐走向城乡规划、土地管理、人文地理、地理信息工程、经济、生态、自然地理、市政工程、防灾减灾等多类型专业的复合队伍。面向复杂的城市巨系统,单一专业视角主导容易出现方法失效、工具不适的局限性,多专业参与反映出空间问题的复杂性。如何协调平衡各专业关注点迥异甚至互相冲突的问题,既是“多规合一”工作过程中的技术难题,更是国土空间利用的“复杂性”之体现。

空间规划涉及社会经济、空间布局、土地利用、生态环境等不同领域的专业规划[19],各类规划共存的本质是空间叙事逻辑复杂性的表象。从“两规”“三规”到“多规合一”的试点实践,是从简单分权管制到协同治理的复杂过程。各个职能部门要从各自规划、管理的“九龙治水”,向围绕自身职能进行沟通规划和协同管理的“一张图”治理调整,要从各自的静态蓝图到实施中的动态联动调整。

(一)事权的复杂性:从简单分权到协同治理

土地发展权的管控是各类、各级空间规划关注的实质性内容,“多规”矛盾背后的核心逻辑是不同相关主体围绕土地发展权的配置展开的博弈[20]。其中,划定控制线形成特定管控区域是各有关部门进行空间管控,谋求规划话语权的核心手段。这样,在每一片国土空间里,都可能存在各种看不见的线,而每一条线的背后,都有各自“自我愈合”的逻辑。亨利·列斐伏尔认为空间是社会的产物[21],空间就是社会,社会有多复杂,空间就有多复杂。

以G省为例,经笔者梳理,在2018年进行国务院政府机构改革以前,与部门事权对应的空间管控线主要有16条,分为三类(表1):一是与生态保护相关的控制线,主要包括生态控制线、自然保护地、公益林、林业生态保护线、生态严格控制区、饮用水水源保护区、畜禽养殖禁养区、河道管理范围等8条控制线,涉及規划、林业、生态环境、水利等4个部门;二是与农业生产相关的控制线,主要包括高标准农田、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区等3条控制线,涉及农业农村、农垦等2个部门;三是与城镇建设相关的控制线,主要包括城市绿线、蓝线、紫线、黄线(“城市四线”)、工业用地控制线等5条控制线,涉及规划、住房城乡建设、工业和信息化等3个部门。各类空间要素的管控职能分散于规划、环保、农业、林业、水利等众多职能部门,不同职能部门对同一空间往往赋予了不同的发展权,而且涉及复杂的央地事权关系。地方政府在推进“多规合一”改革工作过程中,承担着横向协调和纵向协调双重职责,这个复杂的过程既涉及不同部门的空间规划,又涉及各个部门的日常审批事权,虽然行政和时间成本极高,但这些事前的投入所获得的土地用途管制的“唯一性”,相较于地方的发展所产生的价值来说依然是值得的。

“多规合一”试点工作所进行的实践,是一种深化改革的实践,是规划、发改、环保、海洋、农业、林业、水利、交通等多个职能部门基于空间利用的横向协同创新,也是国家、省、市、县、乡镇縱向管理机构基于空间管理的同步改革实践。试点工作所形成的空间规划管理需要厘清各层级政府的空间管理事权、打破部门藩篱和整合各部门空间责权的认识已成为共识,这种共识在机构改革对空间规划事权的调整已有显现。

(二)实施的复杂性:从静态蓝图到动态调整

从公共管理的角度来看,空间规划是由政府实施的、对空间资源进行安排的公共政策,其权威性和严肃性决定了空间规划要具有一定的刚性,以确保对空间资源的利用保护相对稳定,为土地投资提供可预期收益的保障,从而达到社会、经济和生态等方面的管治目标。而未来的不确定性则要求规划具有可动态调整的弹性,以应对未来难以预期的某些变化,从而提升空间规划在实施过程中的适应性和可操作性。过去静态蓝图式的规划已难以应对国际国内社会、经济和生态方面层出不穷的变化。因此,好的规划,应是“从静态蓝图到动态规划”[22]。

从“多规合一”的实践目标来看,实现空间规划“从静态蓝图到动态规划”是一个难度系数十分高的工作。在时间维度方面,国民经济和社会发展规划(以下简称“发展规划”)、城市总体规划和土地利用规划的规划年限分别为5年、15~20年、10~15年,时间上的显著错位导致以上“三规”协调难度高。一般来说,发展规划在“三规”中具有最高法定地位,城市总体规划、土地利用规划需要进行有效衔接。但发展规划变化频度最高,城市总体规划实际上需要在规划年限内每五年新编近期规划予以衔接,土地利用规划看似刚硬的指标管控屡屡因发展规划的重大项目而修改,每年都有或多或少的规划调整。

在空间维度方面,“经、城、土、环”四大典型空间规划展现了空间上规划实施的复杂性,发展规划以宏观管控实施为主,下层级规划难以落实衔接其宏观内容[23];城市总体规划注重促进城乡空间发展,以约束性效力为主,实施具有较高弹性,但常由于触及其他规划的刚性底线而难以实施;土地利用总体规划侧重延续自上而下的指令性调控实施思路;生态环境规划致力于生态保护管控识别,常由于其刚性而与地方发展诉求形成冲突。各类规划差异化的关注点和约束力,在同一空间上叠加了复杂的空间治理措施。从当下的空间治理数字技术应用发展看,在不同尺度空间嵌套结构中实现同一空间治理的多维衔接融合、功能混合和权责契合已非难点,“多规合一”的挑战与难点是如何在时空双重维度下协调不同规划的刚性和弹性,形成动态统一的高质量空间治理实施措施。

结语

“多规合一”工作缘起于解决“规划打架”的问题,是城市发展建设过程中基于现实需求而产生的社会实践活动。“多规合一”自下而上的起源说明了它的出现有其内在的必然性,这个必然性来自国土空间在物质上的“唯一性”属性。“多规合一”并不是简单地把各类规划叠加整合集成在一张图上的机械性工作,工作过程中职能部门参与的广度和技术要求的精度,让我们认识到了国土空间的“复杂性”。

“多规合一”试点工作推动了国土空间规划体系的建立,但它的意义不局限于此。《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》指出:“要以‘多规合一来解决国土空间的开发保护格局问题和面向高质量发展的空间治理问题”16。而《若干意见》则提出,“以‘多规合一为基础,统筹规划、建设、管理三大环节,推动‘多审合一‘多证合一”。因此,国土空间规划体系的建立,不是“多规合一”的终点,而是新的起点。“多规合一”的精神和试点中获得的知识,将在新的国土空间治理中发挥重要的作用。

在国土空间规划的编制中,“多规合一”的精神要求在“五级三类”中各个层级、各个类别的规划,都要“合一”到“生态文明思想”这一目标上、“合一”到“国家国土空间开发保护格局”上,最终形成相互贯通的“一张图”。而在管理上,“一个思想,一个格局,一张图”的“一”,将是“多”—“多级规划”“多类规划”的依据。当然,正如“多规合一”试点工作所显示的那样,由于国土空间的“复杂性”,要实现“多与一”和“一与多”的双向、动态的统一,是一个与国家治理现代化的进程密切相关的过程,不会一蹴而就,需要各界规划人士“持之以恒、久久为功”。

参考文献:

[1] 邹兵:《实施城乡一体化管理面临的挑战及对策——论〈城乡规划法〉出台可能面对的若干问题》[J],《城市规划》2003年第8期,第64-67、85页。

[2] 赖寿华、黄慧明、陈嘉平、陈晓明:《从技术创新到制度创新:河源、云浮、广州“三规合一”实践与思考》[J],《城市规划学刊》2013年第5期,第63-68页。

[3] 朱江、邓木林、潘安:《“三规合一”:探索空间规划的秩序和调控合力》[J],《城市规划》2015年第1期,第41-47、97页。

[4]郝庆、彭建、魏冶,等:《“国土空间”内涵辨析与国土空间规划编制建议》[J],《自然资源学报》2021年第9期,第2219-2247页。

[5] 徐坚:《论土地属性》[C],中国土地学会1987年学术讨论会论文选集,成都,1987年,第256-261页。

[6] 刘黎明:《土地资源学》[M],中国农业大学出版社,2010年。

[7] 桑劲、董金柱:《“多规合一”导向的空间治理制度演进——理论、观察与展望》[J],《城市规划》2018年第4期,第18-23页。

[8] 孙宏:《中国土地发展权研究:土地开发与资源保护的新视角》[M],中国人民大学出版社,2004年。

[9] 岳文泽、王田雨:《中国国土空间用途管制的基础性问题思考》[J],《中国土地科学》2019年第8期,第8-15页。

[10] 林坚、许超诣:《土地发展权、空间管制与规划协同》[J],《城市规划》2014年第1期,第26-34页。

[11] 华生:《城市化转型与土地陷阱》[M],东方出版社,2013年。

[12] 甘藏春:《土地正义》[M],商务印书馆,2021年。

[13] Bob Jessop, The State: Past, Present, Future [M], Cambridge: Polity Press, 2016:5.

[14] 田莉、夏菁:《土地發展权与国土空间规划:治理逻辑、政策工具与实践应用》[J],《城市规划学刊》2021年第6期,第12-19页。

[15]岳文泽、钟鹏宇、王田雨、夏皓轩:《国土空间规划视域下土地发展权配置的理论思考》[J],《中国土地科学》2021年第4期,第1-8页。

[16] 黄泷一:《美国可转让土地开发权的历史发展及相关法律问题》[J],《环球法律评论》2013年第1期,第120-140页。

[17] 钱竞、赖权有、郑沁:《用途管制的扩展:从土地到国土空间》[J],《中国土地》2020年第7期,第11-14页。

[18] 黄征学、吴九兴:《国土空间用途管制政策实施的难点及建议》[J],《规划师》2020年第11期,第16-20、32页。

[19] 王吉勇:《分权下的多规合一——深圳新区发展历程与规划思考》[J],《城市发展研究》2013年第1期,第23-29、48页。

[20] 林坚、陈诗弘、许超诣、王纯:《空间规划的博弈分析》[J],《城市规划学刊》2015年第1期,第10-14页。

[21] 潘可礼:《亨利·列斐伏尔的社会空间理论》[J],《南京师大学报(社会科学版)》2015年第1期,第13-20页。

[22] 王富海、孙施文、周剑云,等:《城市规划:从终极蓝图到动态规划——动态规划实践与理论》[J],《城市规划》2013年第1期,第70-75、78页。

[23]陈雯、闫东升、孙伟:《市县“多规合一”与改革创新:问题、挑战与路径关键》[J],《规划师》2015年第2期,第17-21页。

注释:

①《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》[EB/OL],2019年5月23日,http://www.gov.cn/zhengce/2019-05/23/content_5394187.htm,访问日期:2023年5月17日。

②文中的“三规合一”是指以国民经济和社会发展规划为依据,加强城乡规划与土地利用总体规划的衔接,确保“三规”确定的保护性空间、开发边界、城市规模等重要空间参数的一致。可参见广西建设网:《河源市将编制全省首个“三规合一”城乡发展总体规划》[N/OL],2008年12月1日,http://www.gxcic.net/htmlfile/2008-12/shownews_81594.html,访问日期:2023年5月17日。

③中华人民共和国国家发展和改革委员会:《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知(发改规划〔2014〕1971号)》 [EB/OL],2014年8月26日https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201412/t20141205_963686_ext.html,访问日期:2023年5月17日。

④《中共中央 国务院印发〈生态文明体制改革总体方案〉》[EB/OL],2015年9月21日,http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2941157.htm,访问日期:2023年5月17日。

⑤《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈省级空间规划试点方案〉》[EB/OL],2017年1月9日,http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/09/content_5158211.htm,访问日期:2023年5月17日。

⑥1980年10月,国家建委召开全国城市规划工作会议,提出要“正确认识城市规划的地位和作用,明确城市发展的指导方针,根据城市特点确定城市性质,尽快建立我国的城市规划法制......”,同年12月,国务院批转《全国城市工作会议纪要》(国发〔1980〕299号),标志着我国城市规划制度开始恢复建立。

⑦1987 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国土地管理法》强调以保护耕地为核心,建立了土地利用规划管理制度。

⑧《国 务 院 关 于 编 制全国主体功能区规划的意见(国发〔2007〕21号)》[EB/OL],2007年7月26日,http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_728230.htm,访问日期:2023年5月17日。

⑨广东省人民政府办公厅:《广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省“三规合一”工作指南(试行)〉的通知(粤府办〔2015〕7号)》[EB/OL],2015年3月4日,http://www.gd.gov.cn/gkmlpt/content/0/143/mpost_143740.html#7,访问日期:2023年5月17日。

⑩1982年12月4日,第五届全国人民代表大会第五次会议通过了现行的《中华人民共和国宪法》,其中第一章第十条第一款、第二款规定:“城市的土地属于国家所有”“农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。”

11参见1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议主席团公告第八号公布施行的《中华人民共和国宪法修正案》第二条的规定。

12参见《中华人民共和国土地管理法》第一章第四条第二款的规定。

13参见《中华人民共和国城乡规划法》第一章第二条、第三条,第二章第十七条、第十八条的规定。

14参见《中华人民共和国森林法》第三章第二十五条、第六章第四十九条的规定。

15参见《中华人民共和国水法》第二章第十四条、第四章第三十三条的规定。

16《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》[EB/OL],2018年3月4日,http://www.gov.cn/zhengce/2018-03/04/content_5270704.htm,访问日期:2023年5月17日。