枣棉间作下不同果枝类型和密度对棉花群体光分布和棉铃空间分布的影响

2023-09-11刘婵胡守林王飞陈国栋万素梅

刘婵 胡守林 王飞 陈国栋 万素梅

摘要:探究枣棉间作条件下不同果枝类型和密度对棉花群体光分布和棉鈴空间分布的影响,以期为不同果枝类型的棉花筛选出适宜的种植密度。采用裂区试验,主区为品种(P1:新陆中82号,P2:新陆中41号),副区为密度(12万、15万、18万、21万、24万株/hm2),分析不同果枝类型和密度对棉花群体光分布和棉铃空间分布的影响。结果表明,随着密度的增加,叶面积指数逐渐增大,冠层开度减小,同一冠层的光照度逐渐减小,光截获率逐渐增大;P1品种比P2品种的叶面积指数大,垂直方向P1品种比P2品种的光照度下降速度快、光截获率增加快;随着密度的增大,果枝数逐渐减少,内、外位铃的成铃率降低,且内位铃的成铃率逐渐向中下部集中。综合叶面积指数、光强分布、光截获率等分析,P1品种适宜密度为18万株/hm2,P2品种适宜密度为21万株/hm2。

关键词:枣棉间作;不同果枝类型;种植密度;光分布;棉铃空间分布

中图分类号:S344.2;S562.04 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2023)15-0073-06

基金项目:国家自然科学基金(编号:32060449)。

作者简介:刘 婵(1996—),女,山西吕梁人,实验师,主要从事作物高产理论与技术研究。E-mail:2083837309@qq.com。

通信作者:万素梅,博士,教授,主要从事旱区农业资源管理及高效农作制度研究。E-mail:wansumei510@163.com。

新疆林果业的经济效益较农作物高,造成了林果业与农业争地矛盾,为解决这一矛盾,农林间作模式得以发展,农林复合系统是以生态学为基础的种植模式,根据各种植物的生物学特性进行时空上的合理搭配,建立起来的多层次、多物种、多产业和环境友好型的人工复合生态系统[1-2]。农林间作系统中,农作物的覆盖度对产量影响较大,而影响覆盖度的主要是作物的种植密度,合理的种植密度是发挥单株优势和提高群体质量的关键栽培技术[3-4],可以最大限度利用光能,对棉铃的空间分布产生影响[5-6],因此探究间作条件下不同类型果枝棉花的合理密度具有重要的意义。

目前新疆棉花主要采用“矮密早”的种植模式,针对密度对棉花生长发育影响的研究较多,不同的棉花品种,其株行距配置、熟性的不同对密度响应不同。前人研究认为中早熟品种在较高密度下种植光合作用强、产量高[7],在76 cm等行距种植模式下最适密度在12万~18万株/hm2,1膜4行最适密度在15万~18万/hm2,1膜6行最适密度在21万株/hm2[8-9],枣棉间作条件下间距为1 m、种植模式为1膜4行的产量最高[10-11]。光合作用是植物物质积累的基础,因此在间作复合系统内,最大化利用光能是获得更多产量的手段。王沛娟等的研究表明,枣棉间作条件下,随着棉花密度的增加,叶面积指数(LAI)显著增加,1膜4行处理利用光照强度大于1膜2行处理,且下部群体光和有效辐射(PARi)高于1膜6行处理[12];吴玉环等通过设置不同玉米/紫花苜蓿间作带幅搭配,结果表明,玉米/紫花苜蓿2 ∶4[JP+1]间作群体光能利用效率和产量优势显著[13];高莹等研究春小麦和春玉米间作,结果表明小麦的生长发育得到促进,玉米的营养生长受到限制,主要是光温环境导致的[14]。密度对棉铃不同部位的成铃率有着较大的影响,前人研究发现,低密度中下部成铃率高,且外位铃的成铃率高,高密度上部成铃率高,主要成铃为内位铃[15-17]。

前人针对单作和间作棉花密度研究较多,而对枣棉间作系统下不同果枝类的密度研究较少。[JP+1]本研究通过测定花铃期的光分布、叶面积指数、冠层开度等指标,以及吐絮铃空间分布,以期筛选出不同果枝类型的适宜密度,并对铃期的管理提供依据。

1 材料与方法

1.1 试区概况

试验在塔里木大学园艺试验站(40°32′34″N,81°18′07″E)进行。地属暖温带大陆干旱荒漠气候区,光照时间长,日照时数为2 996 h/年,降水少,年均气温10.8 ℃,≥10 ℃积温4 000 ℃以上,无霜期180~224 d,年降水量40.2~82.8 mm,年均蒸发量为1 977.6~2 568.9 mm,土壤为沙壤土,土壤全氮、碱解氮、速效钾、速效磷、有机质含量分别为 1.51 g/kg、33.67 mg/kg、107.34 mg/kg、58.7 mg/kg、11.2 g/kg,土壤pH值为7.9。

试验地枣树于2012年种植,2014年嫁接,株行距配置为1.5 m×3.0 m。供试棉花品种为Ⅱ式果枝新陆中82号和Ⅰ式果枝新陆中41号。

1.2 试验设计

试验于2020年进行,设置2个试验品种,分别为新陆中82号(P1)和新陆中41号(P2),5个种植密度分别为M1(12万株/hm2)、M2(15万株/hm2)、M3(18万株/hm2)、M4(21万株/hm2)、M5(24万株/hm2);试验采用裂区设计,主区为品种,副区为密度,共10个处理,每个处理重复3次,小区长 5 m,宽3 m,面积为15 m2,采用宽(76 cm)、窄(66 cm)行的行距配置,于4月15日播种,其他管理模式与大田管理模式一致。

1.3 测定方法

1.3.1 冠层指标

花铃期使用冠层分析仪LAI-2200分别对宽行和窄行的叶面积指数和冠层开度进行测定,分为上、中、下3个部分,上部为第7果枝以上、中部为第4至第6果枝、下部为第1至第3果枝,分别测定棉花宽行和窄行,测定时间为20:00—22:00。

1.3.2 光分布指标

在花铃期内选择天气晴朗的12:00—14:00,使用光分布电子照度计 LI-250A 对光照度进行测定。水平方向上,在棉花宽行每隔15 cm为1个测定点,依次测定0、15、30、45、60、75 cm 处光辐射,使用量子辐射照度计在每个点上分别测试2次;垂直方向上,从棉株基部开始每隔20 cm为1层,依次测定0、20、40、60、80 cm,直到高于棉花植株顶端。

1.3.3 棉铃空间分布

收获期,每个小区选取10株進行株式图调查,调查果枝数、吐絮棉铃及脱落棉铃的空间分布。

1.3.4 数据处理与分析

对未采样点的光照度采用Kriging插值法进行无偏差估计。

果节成铃概率计算公式:

式中:Pij为第i果枝第j果节成铃概率;pijk为第k株棉花第i果枝第j果节成铃概率。

数据整理使用Excel 2016,作图使用Origin 2020。

2 结果与分析

2.1 间作条件下不同果枝类型和密度对叶面积指数的影响

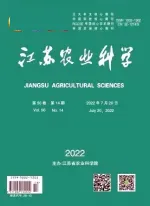

叶面积指数是衡量作物群体大小的重要指标,直接影响作物群体对光能的截获,进而影响光合作用。由图1可知,棉花宽行的不同冠层叶面积指数为0.4~1.4,窄行为0.8~1.9,且P1品种大于P2品种。P1品种的宽行不同冠层叶面积指数表现为上部>中部>下部,窄行表现为下部>中部>上部;P2品种的宽行不同冠层叶面积指数表现为上部>下部>中部,窄行不同冠层叶面积指数表现为上部>中部>下部。随着密度增大,2个品种的群体叶面积指数呈现出增大的趋势,不同冠层的叶面积指数表现为P1品种宽行和窄行的不同冠层叶面积指数整体呈现为增长的趋势,P2品种的宽行和窄行的上部呈现增长的趋势,宽行下部叶面积指数呈现先上升后下降,而中部与下部表现相反。随着密度的增加,P1品种窄行的下部和宽行的上部叶面积指数增长速度最快,分别增长了0.98和0.48,P2品种宽行和窄行叶面积指数增长最快的是上部,分别增长了0.44和0.60。

2.2 间作条件下不同果枝类型和密度对冠层开度的影响

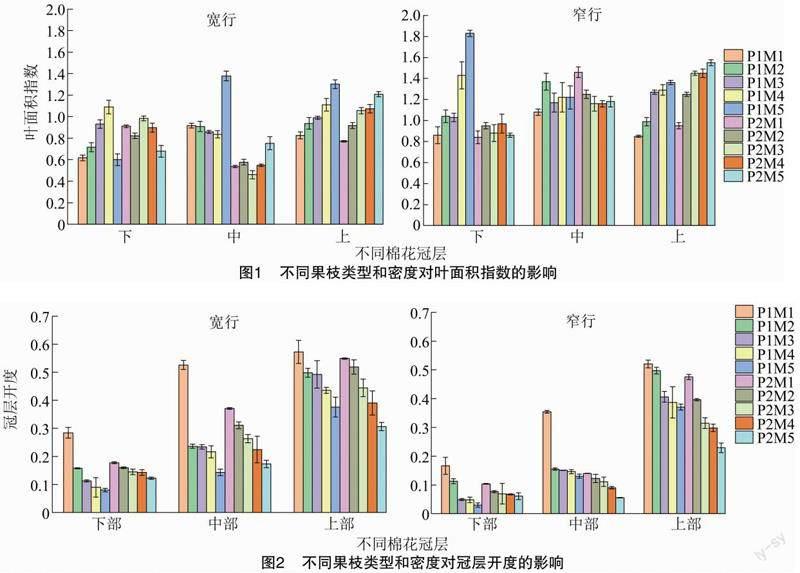

冠层开度的大小直接影响光在作物群体的分布,进而影响光能截获。由图2可知,不同冠层的冠层开度表现为宽行大于窄行,品种间宽行整体上表现为P2品种大于P1品种,窄行整体上表现为P1品种大于P2品种。随着密度的增长,宽行和窄行不同部位的冠层开度逐渐减小,P1品种的宽行和窄行的中部冠层开度下降速率最快,且宽行速度比窄行速度下降得快,分别下降0.38和0.22,P2品种的宽行和窄行的上部下降速度最快,分别下降了0.242和0.246,下降速度相差不大。

2.3 间作条件下不同果枝类型和密度对不同冠层光照度分布的影响

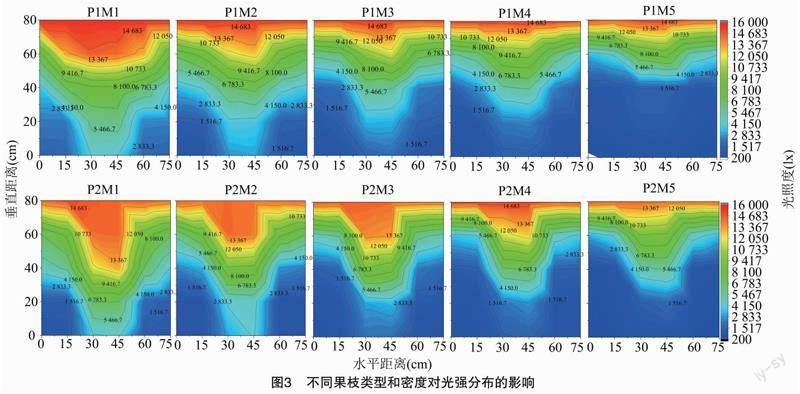

冠层的光强与光合作用密切相关,不同冠层光照度的大小能够反映群体透光率的情况。由图3可知,棉花宽行的光照度呈“V”字形,随着高度的增加,光照度越大,且同一高度的光照度P2品种大于P1品种;随着密度的增加,同一冠层的光照度逐渐降低,且宽行光照度比窄行的大。8 000~70 000 lx 是棉花最适生长光照度,P1品种处理下5个密度大于 8 100 lx 棉花宽行高度由42 cm提高至 60 cm,棉花窄行由62 cm提高至70 cm,P2品种处理下5个密度大于8 100 lx窄行高度由28 cm提高至 55 cm,棉花宽行由63 cm提高至67 cm,说明棉花宽行光照度下降速度快于窄行 且P1株型较P2更为松散,为了最大限度利用光能,P1的最适密度应当比P2小;1 000 lx 是棉花单叶光补偿点的光照度,P1和P2密度超过M4处理时,水平方向30 cm、垂直方向 20 cm 处低于1 000 lx,因此P1和P2密度不宜超过M4处理,且P1品种株型较松散,M3处理靠近棉花行15 cm处也均大于1 000 lx,综合光照度分布可以得出,P1品种最适密度为M3处理,P2品种最适密度为M4处理。

2.4 间作条件下不同果枝类型和密度对不同冠层光截获率的影响

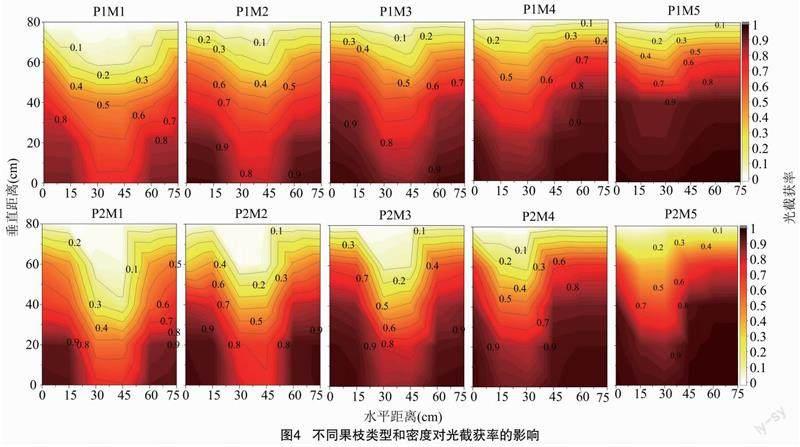

光截获率是对作物群体覆盖度的一个重要指标,测定光截获率位于棉花宽行的行间,0、75 cm接近棉花行。棉铃的营养供给主要依靠相邻叶片光合作用产生,棉花产量的形成主要是靠内位铃,其次是外位铃,水平距离15、60 cm是内位铃对应叶片生长的环境,30、60 cm是外位铃对应叶片的生长环境,而棉铃开始结铃部位一般在高度20 cm左右,因此水平观测15 cm和60 cm、30 cm和45 cm作为内外位铃,垂直20~40 cm作为下部、40~60 cm作为中部,60 cm以上作为上部。

由图4可知,P1品种的株型较P2品种松散,垂直方向上同一密度和位置的光截获率P1大于P2,说明P1的截获率下降速度慢于P2。在垂直方向 20 cm 处,P1品种的M2密度处理以上和P2品种的M1密度处理以上的内位光截获率达到80%以上,P1品种和P2品种的M4密度处理以上外位铃光截获率均达到80%以上,且P1处理比P2处理高;在垂直方向40 cm处,P1品种和P2品种的M3密度以上的中部果枝内位铃光截获率达到80%以上,P1品种M3密度处理以上和P2品种的M5密度处理的中部果枝外位铃光截获率达到60%以上;在垂直方向60 cm处,P1品种和P2品种的M3密度处理以上的上部果枝内位铃光截获率达到50%以上,P1品种的M3密度处理以上和P2品种的M4密度处理以上的外位铃光截获率达到20%以上。综合不同冠层光截获率与不同部位棉铃发育可知,适应P1品种棉铃发育的密度为M3以上的密度,适应P2品种棉铃发育的密度为M4以上的密度。

2.5 间作条件下不同果枝类型和密度对棉铃空间分布的影响

由图5可知,内位铃的成铃率明显高于外位铃,P1品种的不同密度处理的果枝数为7~10个,P2品种的不同密度处理的果枝数为8~10个,P1品种的成铃率在0.4以上的果枝数比P2的果枝数要多;随着密度和果节数的增加,P1和P2品种外位铃的成铃率逐渐降低,随着密度和果枝数的增加,内位铃的中上部成铃率逐渐降低。

3 讨论

间作较单作的冠层光辐射及光分布有着显著的影响,对田间微环境有着不同的调节作用[18-20],而合理的种植可以提高光能利用率,获得更多产量[21-22]。作物随着密度的增加,叶面积指数逐渐增大,而不同冠层的冠层开度则会逐渐降低,增加光能利用率[23],但群体密度过大,会导致中上部叶面积指数过大,下部郁闭,光集中分布在中上部,合理的种植密度叶面积指数可以使作物通风透光,最大化利用光资源[24-25]。本试验结果表明,随着密度的增加,不同冠层的冠层开度逐渐降低,叶面积指数逐渐增大,同一冠层的光强逐渐减小,光截获率逐渐增大;不同果枝类型品种的不同部位冠层的叶面积指数表现不一致,P1品种的不同冠层叶面积指数随着密度的增大而增大,说明长果枝类型品种随着密度的增大不同部位叶片生长较为均匀,对同一冠层的水平距离上的棉花群体光照度差异和光截获率差异相对较小,P2品种的上部叶面积指数随着密度的增加而增加,中下部变化相差不大,该品种果枝短,叶片分布较为靠近主干,导致中下部冠层叶面积指数变化差异较小,但对同一冠层的水平距离上的棉花群体光照度差异和光截获率差异相对较大。

棉花最适生长的光照度是8 000~70 000 lx,单叶光补偿点最低为1 000 lx[26],棉铃发育需要的物质主要来源于相邻叶片光合作用产生[27],花铃期的光合有效辐射对产量有显著影响[28-29]。本试验结果表明,随着密度的增加,棉花宽行光照度下降速度快于窄行,P1品种比P2品种的株型松散,截获光的面积更大,相同密度下可以截获更多的光能;光的分布和截获对不同冠层的叶片光合作用影响较大,随着密度的增大,冠层的叶面积指数越大,光截获越多,光的分布集中于中上部,密度过大会导致下部叶面积指数过大,光透射量减少,光强下降过快,不利于下部叶片光合作用,研究发现P1和P2品种在M4密度以下,在垂直方向离地20 cm、水平距离棉花15 cm处光照度均大于1 000 lx,之后随着密度增大,该部位的光照度小于1 000 lx,P1品种在M3密度下在水平方向离棉花15 cm和30 cm处的垂直方向上的光截获率均较高,P2品种在M4密度下在水平方向离棉花15 cm和30 cm处的垂直方向上的光截获率均较高,综合不同部位棉铃发育、光分布和光截获率,建议间作条件下,P1品种的种植密度为M3,P2品种的种植密度为M4。

种植密度不仅影响群体冠层结构,对棉铃的空间分布也有较大的影响[30-32],本研究结果表明,随着密度的增大,有效果枝数减少,外位铃的成铃率降低,内位铃的成铃率逐渐向中下部靠近,这与前人的研究结果[33-35]相同。

4 结论

随着密度的增加,叶面积指数逐渐增大,冠层开度减小,P1品种的叶面积指数比P2品种大,且P1品种不同冠层叶面积指数增大趋势较为一致,P2品种的上部叶面积指数增加较为明显,中下部由于株型紧凑,叶面积指数变化较小;随着密度的增加,同一冠层的光照度逐渐减小,光截获率逐渐增大,且P1品种比P2品种的光照度下降速度快、光截获率增加快,P1品种在M3(18万株/hm2)密度下光强和光截获率达到棉花最适生长的条件,P2品种在M4(21万株/hm2)密度下光强和光截获率达到棉花最适生长的条件;随着密度的增大,果枝数逐渐减少,横向外位铃的成铃率明显降低,纵向内位铃成铃率降低,且成铃率逐渐向中下部集中。

参考文献:

[1]李亚利,王 磊. 对推进新疆林果业高质量发展立法的几点思考[J]. 新疆林业,2022(1):4-5,14.

[2]郭雄飞,黎华寿,陈红跃. 农林间作生态系统研究进展探析[J]. 绿色科技,2016(16):176-179.

[3]胡宇凯,陈国栋,王佳乐,等. 密度对间作棉花新陆中82冠层结构及产量的影响[J]. 农业与技术,2021,41(21):64-66.

[4]周永萍,田海燕,崔瑞敏. 种植密度对3个棉花品种生长发育和产量品质的影响[J]. 农学学报,2019,9(12):5-8.

[5]赖奕英,郭承君,占东霞,等. 不同种植密度对新疆棉花产量及纤维品质的影响[J]. 中国棉花,2019,46(9):16-18.

[6]刘 帅,李亚兵,白志刚,等. 种植密度对长江流域直播棉花群体生长的影响[J]. 江西农业学报,2020,32(10):1-6,39.

[7]汪志强,张金龙,陈国栋,等. 种植密度对不同熟性棉花品种光合特性及产量的影响[J]. 现代农业科技,2019(2):20-21,23.

[8]李春梅,李 玲,马云珍,等. 不同密度对76 cm等行距种植棉花产量的影响[J]. 新疆农业科技,2018(4):32-33.

[9]胡 强. 阿拉尔垦区棉花适宜品种筛选及配套种植密度研究[D]. 阿拉尔:塔里木大学,2019:43-44.

[10]李 浩,李燕芳,陳国栋,等. 枣棉间作模式下不同种植间距对棉花产量和品质以及土壤微生物的影响[J]. 现代农业科技,2021(15):1-3,6.

[11]王 飞,陈 旭,万素梅,等. 枣棉间作行距和灌水量对棉花干物质及产量的影响[J]. 江苏农业科学,2021,49(9):70-74.

[12]王沛娟. 田间配置对枣棉间作群体光分布及光合特性的影响[D]. 阿拉尔:塔里木大学,2022:94-95.

[13]吴玉环,王自奎,刘亚男,等. 带幅设计对玉米/苜蓿间作群体光环境特征及光能利用效率的影响[J]. 草业学报,2022,31(3):144-155.

[14]高 莹,吴普特,赵西宁,等. 春小麦/春玉米间作模式光温环境特征研究[J]. 水土保持研究,2015,22(3):163-169.

[15]晏 平.密度对短季直播栽培棉花成铃时空分布及产量形成的影响[D]. 长沙:湖南农业大学,2020:29-30.

[16]商 娜,杨中旭,李秋芝,等. 留叶枝条件下不同种植密度聊棉6号棉株产量的空间分布[J]. 山东农业科学,2018,50(7):88-91.

[17]李建峰. 机采模式下株行距配置对棉花冠层特征及成铃特性的影响[D]. 石河子:石河子大学,2016:25-27.

[18]张 昆,万勇善,刘风珍,等. 不同玉米花生间作模式对饱果期花生冠层微环境及光合特性的影响[J]. 山东农业科学,2021,53(8):28-32.

[19]谢 辉,张 雯,韩守安,等. 扁桃-冬小麦间作系统树冠截光程度对小麦产量和灌浆期光合特性的影响[J]. 中国生态农业学报(中英文),2021,29(4):704-715.

[20]范 虹,殷 文,柴 强. 间作优势的光合生理机制及其冠层微环境特征[J]. 中国生态农业学报(中英文),2022,30(11):1750-1761.

[21]张永强,张 恒,方 辉,等. 核桃小麦间作模式下冬小麦冠层结构及其小气候对种植密度的响应[J]. 新疆农业科学,2020,57(7):1177-1186.

[22]张东升. 风沙半干旱区玉米/花生间作光能高效捕获和利用[D]. 北京:中国农业大学,2018:47-48.

[23]张 娜,冯 璐,马云珍,等. 种植密度对南疆机采棉群体农艺特征和产量的影响[J]. 中国农业科技导报,2021,23(11):172-180.

[24]王全九,王 康,苏李君,等. 灌溉施氮和种植密度对棉花叶面积指数与产量的影响[J]. 农业机械学报,2021,52(12):300-312.

[25]李 慧,万华龙,田立文,等. 晚播增密对棉花群体光合及干物质积累与分配的影响[J]. 棉花学报,2020,32(4):339-347.

[26]黄骏麒. 中国棉作学[M]. 北京:中国农业科技出版社,1998:214.

[27]陈 立. 不同施氮量对陆地棉“铃-叶”系统氮素和碳水化合物浓度的影响及与棉铃产量因子的关系[D]. 南昌:江西农业大学,2016:5-6.

[28]姚青青,孙绘健,罗 静,等. 减施氮肥运筹对棉花冠层光合有效辐射及产量的影响[J]. 新疆农业科学,2020,57(8):1404-1410.

[29]黄春燕,王登伟,程麒,等. 基于吸收光合有效辐射和光合有效辐射截获量监测棉花生长状况[J]. 棉花学报,2012,24(4):336-340.

[30]姚贺盛. 新疆棉花机采模式下高光效冠层结构特征及调控研究[D]. 石河子:石河子大学,2018:68-69.

[31]梁红艳,赵世春,成 言,等. 种植密度与播期对江汉平原短季棉成铃空间分布的影响[J]. 中国种业,2016(12):50-52.[HJ2mm]

[32]胡启星,刘 帅,白志刚,等. 种植密度对长江流域直播棉花成铃分布及产量品质的影响[J]. 江苏农业科学,2022,50(13):124-128.

[33]周 相. 品種和密度对棉花成铃规律及棉铃内部产量构成的影响[D].阿拉尔:塔里木大学,2022:32-33.

[34]孙巨龙,刘 帅,胡启星,等. 不同种植密度对棉花空间成铃分布的影响[J]. 棉花科学,2021,43(1):31-36.

[35]彭加旭. 不同地膜、播期与密度互作对棉花产量特性的影响[D]. 泰安:山东农业大学,2020.