江苏高产高效抗逆绿色小麦品种筛选与评价

2023-09-11朱毅萱张雨婷段瑞华曹颖刘畅赵灿王维领霍中洋

朱毅萱 张雨婷 段瑞华 曹颖 刘畅 赵灿 王维领 霍中洋

摘要:筛选高产高效抗逆的绿色品种是实现农业绿色发展的重要保障。本研究以24个小麦品种为供试材料,在不同施氮量处理下调查品种的产量、氮肥农学效率、赤霉病及白粉病抗性等指标,并进行综合评价,筛选适宜江苏省种植的绿色小麦品种。结果表明,同一品种在不同施氮水平下的产量优势表现不一致,扬麦25、淮麦33、洛麦24等品种的平均产量较高;随着施氮量的增加,品种的氮肥农学效率整体上呈降低趋势,扬麦29、淮麦33、扬麦25等品种的平均氮肥利用效率较高;各品种赤霉病抗性和白粉病抗性间存在极显著的负相关关系,扬麦15、宁麦13、扬麦20等品种具有较高的赤霉病抗性,而扬麦29、镇麦9号、镇麦10等品种具有较强的白粉病抗性;增加施氮量降低了小麦植株的抗倒伏能力,揚麦25、宁麦资126、国红6号等品种的抗倒性较好;半冬性和弱春性品种的越冬期抗寒性整体上优于春性品种,但部分春性品种如宁麦13、宁麦26和扬麦29同样具有较强的越冬期抗寒性。利用主成分分析法和熵值法对各品种的综合性状进行评价,提出扬麦25、扬麦29、宁麦13、镇麦18为适宜在江苏淮南推广种植的绿色小麦品种;淮麦33和洛麦24为适宜在江苏淮北种植的绿色小麦品种。

关键词:小麦;绿色品种;高产;高效;抗逆;综合评价

中图分类号:S512.103.7 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2023)15-0056-09

基金项目:江苏省重点研发计划(编号:BE2020319、BE2019377、BE2021361);江苏现代农业产业关键技术创新计划[编号:CX(21)2001];江苏省高校优势学科建设工程资助项目(编号:PAPD)。

作者简介:朱毅萱(2001—),女,浙江仙居人,研究方向为小麦抗逆栽培。E-mail:1195769680@qq.com。

通信作者:王维领,博士,助理研究员,研究方向为小麦抗逆高产栽培。E-mail:weilingw@163.com。

在人口增长、气候变化等因素影响下,稳住粮食基本盘是我国的长期战略需求,但减少农药和化肥的投入亦是我国农业实现绿色健康发展的重要保障。因此,如何在减少农药和化肥用量的前提下稳住粮食产量是我国农业生产中面临的重要科学问题。培育和筛选高产高效抗逆的优良品种是解决以上科学问题的重要途径。小麦是我国主要的粮食作物,其高产稳产对保障我国经济发展和民生稳定具有重要的意义。前人在小麦品种筛选方面开展了大量的研究,比如筛选高产高效品种、抗赤霉病品种和抗寒品种等[1-3]。但综合考察小麦品种多方面农艺性状的研究相对较少。

江苏省是我国冬小麦优势产区之一。2020年江苏省小麦播种面积为233.9万hm2,产量达 1 333.9万t,占全国小麦生产总量的9.94%(国家统计年鉴,2020年)。尽管江苏省小麦的生产状况整体较好,但也面临着诸多问题。近年来江苏省有统计面积的小麦品种超过100个,但种植面积在2.7万hm2以上的品种仅有20个左右。品种多、乱、布局不到位已成为江苏省小麦实现产业化的主要障碍。氮肥施用量大、利用率低同样是江苏省小麦生产中亟需解决的重要问题。2020年江苏氮肥施用总量达137.1万t,单位面积施氮量达 324.5 kg/hm2,较江苏所在的华东地区高44.5%,较华北、东北和西北地区分别高67.5%、45.5%和14.2% (国家统计年鉴,2020年)。张福锁等的研究表明,江苏省小麦季的氮肥利用率平均仅为16.1%,明显低于28.2%的全国平均水平[4]。此外,江苏省小麦在生育期内常遭受赤霉病、白粉病、条锈病等生物胁迫和阶段性低温、渍害、高温等非生物胁迫,严重威胁小麦的安全生产[5-6]。

种植高产高效抗逆的小麦品种不仅可以为改善江苏省小麦种植品种多、乱、布局不到位的现状提供基础,还可以为减肥减药形势下江苏省小麦的高产稳产提供保障。因此,本研究选用江苏省推广种植或新审定的小麦品种为供试材料,通过调查不同施氮水平下品种的产量、氮肥农学效率、赤霉病及白粉病抗性等性状,筛选出高产高效抗逆的绿色小麦品种,以期为江苏省小麦生产转型升级提供支撑。

1 材料与方法

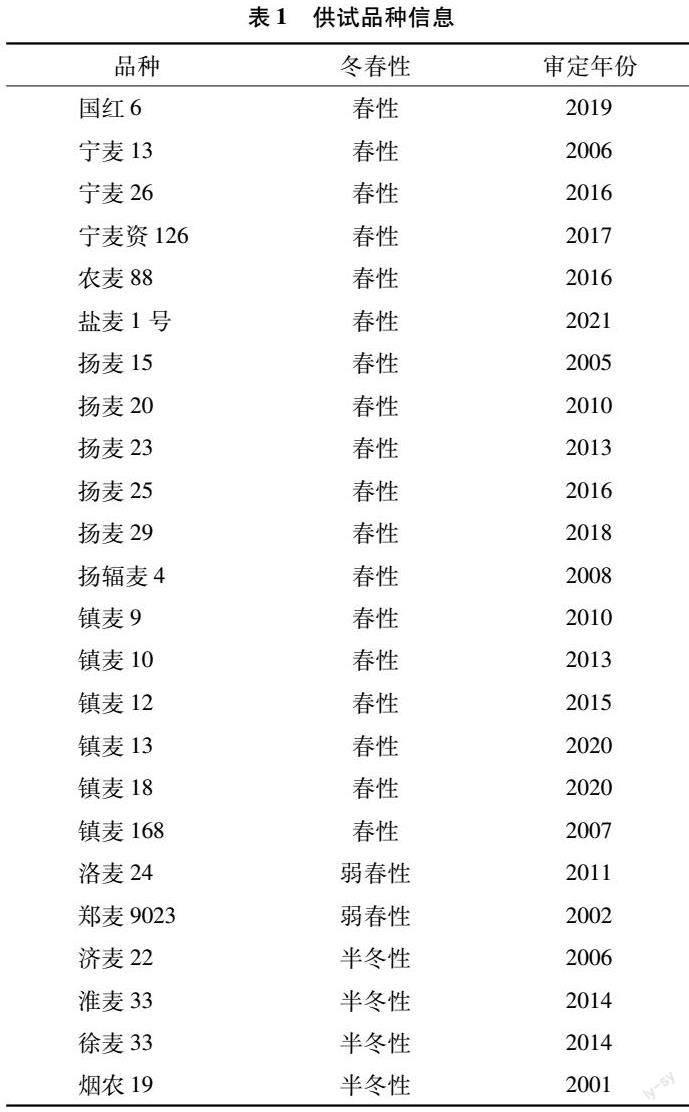

1.1 试验材料

供试材料为24个在江苏省推广种植或新审定的小麦品种,品种相关信息见表1。

1.2 试验处理

试验于2020—2021年在江苏省扬州市沙头镇张洪程院士创新试验基地(32°32′N,119°56′E)进行。试验田前茬作物为水稻,土壤类型为潴育型水稻土。设置4个施氮水平(0、210、270、330 kg/hm2),分别记为N0、N210、N270、N330。田间小区布局为裂区设计,以施氮量为主区,品种为副区。每个处理设置3次重复。播种时间为2020年11月15日;播种方式为人工开沟划行条播,行距为25 cm。基本苗数量为240万株/hm2,小区面积为12 m2。氮肥(尿素)运筹方式为基肥 ∶分蘖肥 ∶拔节肥 ∶孕穗肥=5 ∶1 ∶2 ∶2,其中分蘖肥于 3~4 叶期施用,拔节肥于叶龄余数2.5~3.0 叶时施用,孕穗肥叶龄余数1叶时施用;磷钾肥各 112.5 kg/hm2 于播种前一次性施用。其他栽培管理措施同高产田。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 实际产量

每个小区于成熟期收获1 m2 植株,脱粒晒干后称其质量;使用FOSS-370型近红外谷物分析仪测定籽粒水分含量,按照13% 的标准水分进行质量折算,计算实际产量。

1.3.2 氮肥农学效率

氮肥农学效率(kg/kg)=(施氮区籽粒产量-不施氮区籽粒产量)/施氮量[7]。

1.3.3 赤霉病抗性

采用单花滴注法分析各品种对赤霉病的抗性[8]。于抽穗期将分生孢子液滴注到麦穗中部的1朵小花中;接种后用塑料袋套袋,保湿3 d;解除塑料袋后,每天对接种穗进行喷雾,连续处理5 d。于接种25 d后调查每穗感染小穗数量。按照感染比例(R=感染小穗数/总小穗数)对感染程度进行严重度划分:一级,仅接种小穗感染;二级,R<0.25;三级,0.25

1.3.4 白粉病抗性

于小麦植株开花后15 d调查各品种的白粉病自然发病情况,并参考董娜等的方法对各品种对白粉病的抗性进行分级(表2)[9]。

1.3.5 越冬期抗寒性

2020年12月30日和2021年1月6日左右,扬州市发生2次高强度降温天气,出现单日最高温度低于0 ℃,最低气温降至-10 ℃的历史极端低温。于2021年1月13日(第2次降温后1周)对各品种叶片受冻情况进行调查,以反映品种的抗寒能力。根据全国小麦区域试验冻害5级指标进行叶片冻害程度的调查,每个品种至少调查30个主茎[10]。冻害指数的计算公式如下:

冻害发生率=达到冻害级别的茎蘖数/总茎蘖数×100%;

凍害指数=∑[冻害等级(2级以上)× 冻害发生率]/(冻害最高级×100%)。

1.3.6 抗倒伏能力

于成熟期调查各小区倒伏面积,计算倒伏比例(倒伏面积/小区面积),以反映各品种的抗倒伏能力。

1.3.7 综合评价

利用熵值法和主成分分析法对各品种进行综合评价[11-12]。

1.4 数据分析

各图表数值均为3次生物学重复的平均值。试验数据用Excel 2016和SPSS 22.0进行处理和统计分析,利用SigmaPlot 10.0进行作图。

2 结果与分析

2.1 不同品种的产量表现

由表3可知,品种和施氮水平对小麦产量均有极显著影响,品种和施氮水平间的互作效应对产量影响不显著。将所有品种在各施氮水平下的产量求平均值,本试验点小麦的平均产量为 5 074 kg/hm2。随着施氮水平的增加,小麦产量整体上呈现逐渐升高的趋势,由N0水平的1 369 kg/hm2提高到N330水平的6 791 kg/hm2。然而,扬麦20、扬麦25、扬麦29和宁麦资126等品种在N270水平下的产量却高于N330水平,分别高出12.4%、3.0%、3.1%、2.8%。可见,不同品种的最佳施氮量有所不同。各品种在不同施氮水平下产量优势表现不一致,比如扬麦25在N210水平下产量高于其他品种,在N270水平下排名第2,而在N330水平下排名第11。对所有施氮水平下各品种的产量求平均值后可知,扬麦25、淮麦33、洛麦24、徐麦33、扬麦20和镇麦18等品种在本试验点的产量表现较为突出。

2.2 不同品种氮肥农学效率表现

氮肥农学效率是评价小麦氮肥肥效的重要指标[9]。由表4可知,品种和施氮水平均对氮肥农学效率有极显著影响,品种和施氮水平间的互作效应对氮肥农学效率影响不显著。将所有品种在各施氮水平下的氮肥农学效率求平均值可知,本试验点小麦的平均氮肥农学效率为18.6 kg/kg。随着施氮水平的增加,小麦品种氮肥农学效率整体上呈现出逐渐降低的趋势(由N210水平的20.8 kg/kg下降到N330水平的16.4 kg/kg),说明高施氮量不利于小麦植株对氮肥的高效利用。但有部分品种(如扬水平下较高,这可能与每个品种的需氮量不同有关。各品种在不同施氮水平下的平均氮肥农学效率排名有所不同。对各施氮水平下每个品种的 平均氮肥农学效率求平均值后发现,扬麦29、淮麦33、扬麦25、洛麦24、徐麦33和扬麦15等品种的平均氮肥农学效率在本试验点表现较高。

2.3 不同品种赤霉病抗性表现

由图1可知,不同品种间赤霉病抗性差异较大。其中,春性品种、弱春性品种和半冬性品种的平均严重度分别为2.29、3.46、3.85。可见在本研究中,春性品种、弱春性品种和半冬性品种的赤霉病抗性呈现出春性品种>弱春性品种>半冬性品种的规律。因此,在苏中地区种植弱春性和半冬性小麦品种感染赤霉病的风险较大。本试验所用品种中赤霉病抗性表现良好的品种有扬麦15(严重度为1.29)、宁麦13(严重度为1.57)、扬麦20(严重度为1.70)、扬麦25(严重度为1.80)和盐麦1(严重度为1.89)等。施氮量与小麦品种赤霉病抗性强弱间不存在明显的相关关系(图2)。

2.4 不同品种白粉病抗性表现

由图3可知,不同品种间白粉病发病情况差异明显。其中,春性品种、弱春性品种和半冬性品种的平均感染级别分别为1.38、0.60、0.15。可见,春性品种、弱春性品种和半冬性品种的白粉病抗性呈现出春性品种<弱春性品种<半冬性品种的规律。本试验中白粉病抗性表现良好的品种有扬麦29、镇麦9、镇麦10、镇麦12、镇麦18、宁麦资126、农麦88、淮麦33和徐麦33等,均未感病。随着施氮水平的增加,小麦品种白粉病抗性整体上呈逐渐下降的趋势,两者极显著相关(r=-0.638**)(图4)。

2.5 不同品种越冬期抗寒性强弱表现

由图5可知,品种间越冬期抗寒性存在明显差异。其中,春性品种、弱春性品种和半冬性品种的平均受冻指数分别为0.33、0.27和0.24,说明不同冬春性小麦品种越冬期抗寒性呈现出春性品种<弱春性品种<半冬性品种的趋势。但也存在春性品种越冬期抗寒性高于弱春性或半冬性品种的现象,如宁麦13、农麦26、扬麦29等。参试品种当中越冬期抗寒性较强的品种有宁麦13、淮麦33、洛麦24、宁麦26、济麦22、扬麦29、烟农19等。不同品种越冬期抗寒性对氮素的响应表现不一致,如宁麦13和扬麦23越冬期抗寒性随着施氮水平的增加呈现先升高后降低的趋势,而增加施肥量则降低了徐麦33的越冬期抗寒性(图6)。整体而言,品种越冬期抗寒性与施氮水平呈正相关关系,但相关性不显著。

2.6 不同品种抗倒伏能力表现

由表5可知,品种、施氮水平均对小麦倒伏比例有极显著影响,品种和施氮水平间的互作效应对小麦倒伏比例影响不显著。随着施氮水平的增加植株倒伏比例呈现逐渐升高的趋势,说明高施氮量增加了小麦植株倒伏的风险。但也有部分品种如扬麦23、镇麦10、宁麦资126、农麦88、盐麦1等在N330水平下未发生倒伏,而在N210或N270条件下发生了倒伏。对各施氮水平下每个品种的倒伏比例求平均值后发现,扬麦25、宁麦资126、国红6、扬麦15、淮麦33、扬麦23、济麦22等品种的抗倒性表现良好。

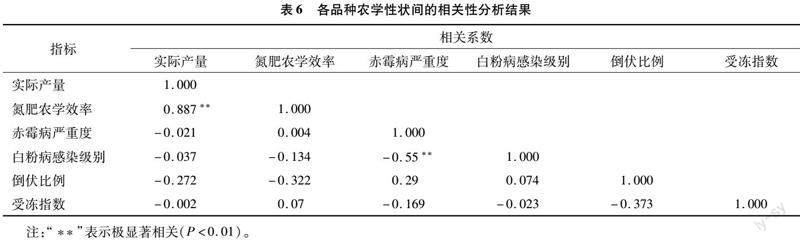

2.7 各品种农艺性状间的相关关系

由表6可知,各品种实际产量与氮肥农学利用效率间存在极显著的正相关关系,实际产量与赤霉病抗性、白粉病抗性、抗倒性以及越冬期抗寒性呈正相关关系,但相关性均不显著。各品种氮肥农学效率除与产量极显著相关外,与其他农学指标间均无显著相关性。各品种赤霉病抗性与白粉病抗性间存在极显著的负相关关系,各品种赤霉病和白粉病抗性与其他指标均无显著的相关性。各品种越冬期抗寒性与品种抗倒性间存在一定的负相关关系,但未达到显著水平。

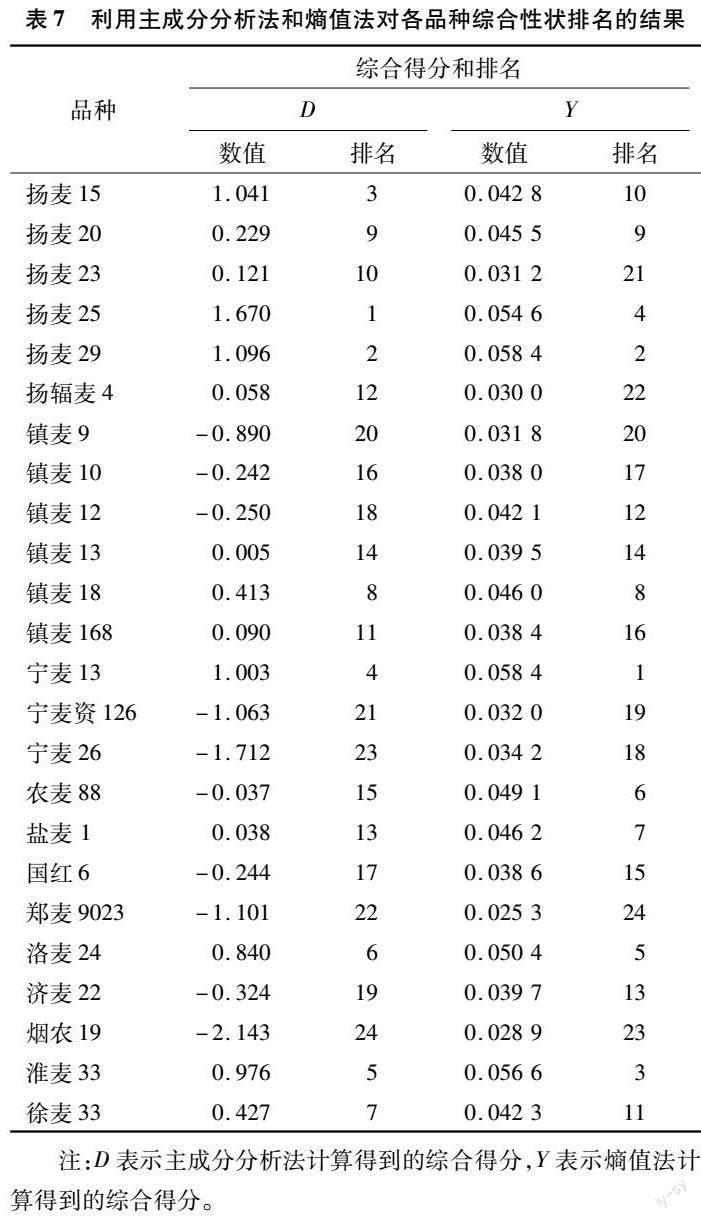

2.8 品种综合评价

利用主成分分析法和熵值法对品种产量(N210、N270和N330平均值)、氮肥农学利用效率(N210、N270和N330平均值)、赤霉病抗性(N270条件下)、白粉病抗性(N270条件下)、越冬期抗寒性(N270条件下)和抗倒伏能力(N210、N270和N330平均值)等进行综合评价。由表7可知,在不同综合评价方法下,各品种的综合排名有所不同。在主成分分析方法下,综合性状排名较靠前的品种有扬麦25、扬麦29、扬麦15、宁麦13、淮麦33、洛麦24等;而在熵值法下,综合性状排名较靠前的品种有宁麦13、扬麦29、淮麦33、扬麦25、洛麦24、农麦88等。

3 讨论

农药和化肥的使用大幅度提高了作物产量,推动了农业上的第一次“绿色革命”,对人类农业发展和社会稳定有着重要贡献[13]。但农药和化肥的大量使用同样引起了土壤酸化、环境污染、食品安全等一系列问题[14]。减量增效是平衡化肥和农药利与弊的有效途径。培育和筛选高产高效抗逆的作物品种是实现减量增效、粮食稳定供应的重要工作。因此 本研究通过调查不同小麦品种在不同施氮水平下的产量、氮肥农学效率、赤霉病及白粉病抗性、抗倒性、抗寒性等多方面农艺性状的表现,并利用不同的分析方法(主成分分析法和熵值法)对各品种的综合性状进行排名,以准确筛选适宜江苏省种植的高产高效抗逆小麦品种。在2种综合排名方法下,排名均在前8的品种有扬麦25、扬麦29、宁麦13、镇麦18、洛麦24和淮麦33,说明以上5个品种适宜在江苏省推广种植。其中,扬麦25、扬麦29、宁麦13和镇麦18为春性品种,适宜在淮南种植;洛麦24和淮麦33分别为弱春性和半冬性品种,适宜在淮北种植。据统计,2020年江苏淮南和淮北种植面积最大的品种分别为宁麦13和淮麦33,均为 19.4万hm2;此外,扬麦25在淮南的种植面积为12.6万hm2,列第3位。丁永刚等研究发现,扬麦25的平均氮肥农学效率较扬麦20 高出17.6%,属于氮高效品种[15]。Khan等研究发现,烟农19的抗倒伏能力较差,尤其是在高施氮量条件下[16]。由此可见,本研究的综合评价结果与实际生产以及前人的研究结果基本相符,具有较高的客观性和准确性。目前,扬麦29(2018年审定)、镇麦18(2020年审定)和洛麦24(2011年审定)在江苏省的种植面积还相对较小,有待在适宜生态区进一步推广种植。

掌握品种重要农艺指标间的相关关系,可为品种改良提供一定的参考。本研究结果表明,小麦产量与氮肥农学效率间存在极显著的相关关系,这与丁永刚等的研究结果[15,17]一致,说明提高氮素利用率是增加小麦产量的重要途径。此外,本研究发现小麦品种赤霉病抗性和白粉病抗性间存在极显著的负相关关系,指示将这2种抗病性状统一在一个品种上的难度较大。但本研究同时发现,白粉病的发病程度与施氮水平(长势)、品种冬春性(株型)等因素紧密相关。前人研究发现,间作模式、种植密度和施氮水平对小麦植株感染白粉病的概率有显著影响[18-20]。以上研究结果说明,小麦白粉病的发生与田间小环境有较大关联。由此可见,结合遗传改良和栽培调控可以实现对小麦赤霉病和白粉病的有效防控。

前人研究发现,不同冬春性小麦品种越冬期抗寒能力整体上表现为半冬性品种>弱春性品种>春性品种[21-22]。本研究的结果与前人的一致。但本研究同时发现,部分春性品种如宁麦13、扬麦29、宁麦26等同样具有较强的越冬期抗寒性,甚至超过部分弱春性或半冬性品种的越冬期抗寒能力。由于稻麦两熟区域茬口紧张,江苏省晚播小麦的面积约占总播种面积的50%[7]。晚播成为限制江苏省小麦高产稳产的重要因素。有学者提出,晚播情况下在淮北地区种植春性品种有利于获得较高的产量[23]。但将春性品种北引种植存在能否安全越冬的问题。结合本研究的结果,宁麦13、扬麦29和宁麦26可以作为淮北晚播麦的候选品种。然而,抵御倒春寒的能力亦是考察春性品种能否在淮北地区安全种植的重要因素。因此,宁麦13、扬麦29和寧麦26能否引种淮北还有待进一步研究。本研究在扬州种植了半冬性或弱春性品种如淮麦33、徐麦33、洛麦24等,以考察江苏淮北品种在淮南麦区的适应性。本研究结果表明,弱春或半冬性品种在扬州种植可以获得较高的产量,氮肥农学效率表现良好。但与春性品种相比,弱春和半冬性品种的生育期较长(比春性品种晚熟3~5 d),且易感赤霉病。廖森等的研究同样表明,徐麦品种(主要种植在淮北)的赤霉病抗性明显低于扬麦品种(主要种植于淮南)[24]。因此,将淮北品种种植在淮南会加剧茬口矛盾和提高赤霉病感染风险。

前人研究表明,品种氮肥利用率与施氮水平呈显著负相关,而与产量呈显著正相关[25-26]。本研究的结果与前人的研究结果一致。因此,如何平衡氮素利用效率和产量值得探究。本研究发现,大于210 kg/hm2且小于270 kg/hm2的施氮水平能够较好地平衡氮素利用和产量。由于施氮量与土壤基础地力以及品种的氮肥利用效率紧密相关,因此氮肥的施用量需要因地、因种决策[27-28]。

综上所述,本研究通过调查各小麦品种的多个重要农艺性状,利用综合评价模型,筛选出扬麦25、扬麦29、宁麦13和镇麦18为适宜在江苏淮南种植的高产高效抗逆绿色小麦品种;洛麦24和淮麦33为适宜在江苏淮北种植的高产高效抗逆绿色小麦品种。该研究结果可为江苏省不同生态区小麦种植品种的选择提供依据,有利于小麦产业绿色健康发展。

参考文献:

[1]王小纯,王晓航,熊淑萍,等. 不同供氮水平下小麦品种的氮效率差异及其氮代谢特征[J]. 中国农业科学,2015,48(13):2569-2579.

[2]胡文静,张春梅,吴 迪,等. 长江中下游小麦抗赤霉病品种的筛选与部分农艺性状分析[J]. 中国农业科学,2020,53(21):4313-4321.

[3]王树刚,王振林,王 平,等. 不同小麦品种对低温胁迫的反应及抗冻性评价[J]. 生态学报,2011,31(4):1064-1072.

[4]张福锁,王激清,张卫峰,等. 中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J]. 土壤学报,2008,45(5):915-920.

[5]李春燕,李东升,宋森楠,等. 小麦阶段性冻害的生理机制及预防途径研究进展[J]. 麦类作物学报,2010,30(6):1175-1179.

[6]邢小萍,张娅珂,刘庆强,等. 黄淮麦区小麦品种对两种镰孢菌(Fusarium)的抗性鉴定[J]. 植物遗传资源学报,2020,21(5):1058-1067.

[7]咸云宇,王维领,赵凌天,等. 缓释氮肥配施尿素对迟播小麦产量形成及氮素利用的影响[J]. 麦类作物学报,2022,42(9):1117-1129.

[8]朱靖环,王其飞,华 为,等. 小麦种质材料赤霉病抗性鉴定及遗传多样性分析[J]. 麦类作物学报,2020,40(12):1461-1471.

[9]董 娜,陈向东,胡铁柱,等. 39 份外引小麦种质抗病基因的分子标记检测及其抗病性评价[J]. 华北农学报,2018,33(6):49-55.

[10]李春燕,徐 雯,刘立伟,等. 低温条件下拔节期小麦叶片内源激素含量和抗氧化酶活性的变化[J]. 应用生态学报,2015,26(7):2015-2022.

[11]许英姿,朱乔生,黄 效. 基于熵值法的南宁市膨胀土护坡植被根系特征指标评价[J]. 水土保持通报,2022,42(2):189-194.

[12]范文静,刘 明,赵 鹏,等. 甘薯苗期耐低氮基因型筛选及不同氮效率类型综合评价[J]. 中国农业科学,2022,55(10):1891-1902.

[13]Pingali P L. Green revolution:impacts,limits,and the path ahead[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2012,109(31):12302-12308.

[14]崔元培,魏子鲲,王建忠,等. “双减”背景下化肥、农药施用现状与发展路径[J]. 北方园艺,2021(9):164-173.

[15]丁永刚,李福建,王亚华,等. 稻茬小麦氮高效品种产量构成和群体质量特征[J]. 作物学报,2020,46(4):544-556.

[16]Khan A,Ahmad A,Ali W,et al. Optimization of plant density and nitrogen regimes to mitigate lodging risk in wheat[J]. Agronomy Journal,2020,112(4):2535-2551.

[17]樊继伟,王康君,张广旭,等. 黄淮麦区不同小麦品种氮素利用差异分析[J]. 江苏农业科学,2022,50(4):43-51.

[18]朱锦惠,董 艳,肖靖秀,等. 小麦与蚕豆间作系统氮肥调控对小麦白粉病发生及氮素累积分配的影响[J]. 应用生态学报,2017,28(12):3985-3993.

[19]王学贵,黎人羽,沈丽淘,等. 种植模式、种植密度及施肥水平对小麦白粉病发生的影响[J]. 植物保护学报,2012,39(2):185-186.

[20]TeBeest D E,Paveley N D,Shaw M W,et al. Disease-weather relationships for powdery mildew and yellow rust on winter wheat[J]. Phytopathology,2008,98(5):609-617.

[21]曹文昕,万映秀,张琪琪,等. 黄淮麦区主要推广小麦品种抗寒性的演变规律[J]. 麦类作物学报,2015,35(1):57-63.

[22]赵 鹏,钟秀丽,王道龙,等. 冬小麦抗霜性与抗冻性的关系[J]. 自然灾害学报,2006,15(增刊1):281-285.

[23]Zhang Z Z,Zhou N B,Xing Z P,et al. Effects of temperature and radiation on yield of spring wheat at different latitudes[J]. Agriculture,2022,12(5):627.

[24]廖 森,方正武,胡文静,等. 59份江苏小麦品种(系)的抗赤霉病评价与农艺性状分析[J]. 麦类作物学报,2022,42(3):297-305.

[25]王晓婧,代兴龙,马 鑫,等. 不同小麦品种产量和氮素吸收利用的差异[J]. 麦类作物学报,2017,37(8):1065-1071.

[26]吴 强,张永平,董玉新,等. 施氮量和灌水模式对小麦产量,品質和氮肥利用的影响[J]. 麦类作物学报,2020,40(3):334-342.

[27]孙 梦,冯昊翔,张晓燕,等. 不同土壤肥力下施氮量对小麦产量和品质的影响[J]. 麦类作物学报,2022,42(7):826-834.

[28]姜丽娜,张雅雯,朱娅林,等. 施氮量对不同品种小麦物质积累,转运及产量的影响[J]. 作物杂志,2019(5):151-158.