辽宁朝阳地区出土金属覆面研究

2023-08-11马文涛

马文涛

【关键词】辽宁朝阳;金属覆面;演变;来源;东胡族

【摘要】通过分析朝阳地区出土不同时期金属覆面的特征,推测:三燕时期的金属覆面属于丧葬装饰物,不具备覆尸功能;辽代早、中、晚不同阶段的金属覆面面部特征呈现出不同的特点;金代金属覆面逐渐减少,覆尸功能逐渐消失。再结合邻近地区所出遗存,推测我国东北部地区金属覆面的起源可能与游牧民族中东胡族的一支有关,可追溯至春秋战国时期。朝阳所出金属覆面数量丰富、特点鲜明,为研究古代丧葬习俗,了解东北地区各民族之间的融合与发展提供了有力的实物证明。

覆面作为古代祭祀仪式和宗教活动的法器,被先民认为具有沟通人与神、人与自然的法力,同时作为墓葬中覆盖在人面部的随葬品,是我国古代丧葬习俗的重要内容之一。目前我国发现年代最早的覆面是河北易县北福地新石器时代遗址出土的公元前6000~ 5000年刻陶面具,经考证应为“祭祀崇拜或是巫师实施巫术时的辅助用具”[1]。春秋时期,覆面从祭祀或宗教仪式的工具逐渐演变成覆尸葬品。《吴越春秋·夫差内传》载,吴王夫差由于羞于在地下见到忠臣伍子胥和公孙圣,谓“死必连繴组以罩吾目,恐其不蔽,愿复罗绣三幅,以为掩明。生不昭我,死勿见我形”[2],所谓“繴组”即覆盖尸体的面具。战国至秦汉时期,偶见玉石组成的覆面。此后所见覆面较少,直至辽金时期,金属覆面被大量使用,成为极具代表性的丧葬用具。辽宁省朝阳市出土了多件三燕、辽、金时期的金属覆面,特点鲜明,展示了该地区独特的历史风貌,具有重要的研究价值。笔者拟从这些金属覆面具体特征入手,分析、探讨金属覆面在朝阳地区演变、发展的过程。

一、朝阳地区出土的金属覆面

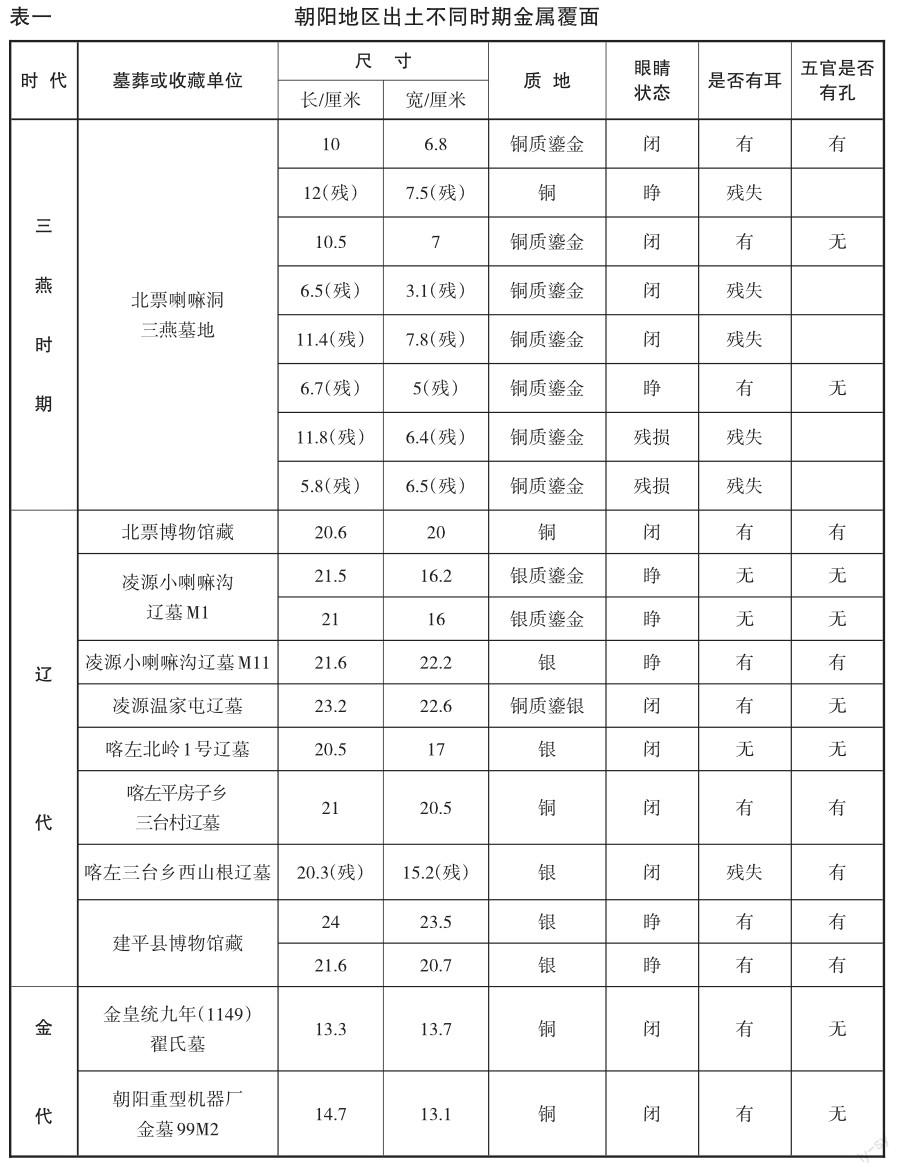

朝阳地区金属覆面主要出土于三燕及辽、金时期的墓葬,部分收藏在出土地博物馆中。现将覆面基本完整者的信息罗列于下。

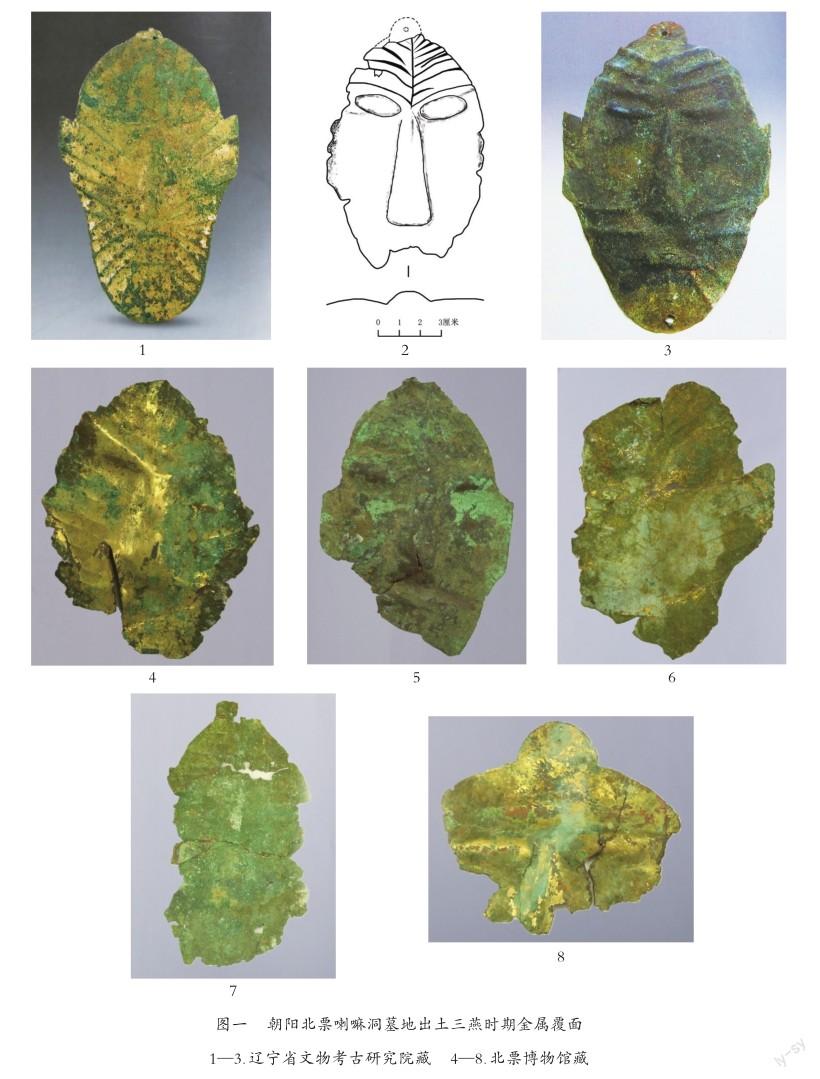

(一)三燕时期覆面8件

均出土于北票喇嘛洞三燕墓地,均为男像特征。

1.辽宁省文物考古研究院收藏3件。

(1)铜质鎏金,顶部残缺[3]。椭圆形片状,模压成型。头顶可见残存突出。面颊修长,双目紧闭,与嘴同为模压而成凸棱状,鼻子细长微凸。双耳位于覆面最宽处的两侧,呈平行四边形,中心各有一圆孔。代表毛发的数道凸棱以鼻子为中心呈向外放射状分布于覆面空白处。长10厘米,宽6.8厘米(图一,1)。

(2)铜质,两侧和头顶下部缺失[4]。椭圆形片状,模压成型。额头对称分布数道呈叶脉状凸起的线条。面颊修长,双目睁开且凸起,鼻梁高挺,鼻头宽厚。长12厘米,宽7.5厘米(图一,2)。

(3)铜质鎏金,基本完整,ⅠM10出土[5]。椭圆形片状,模压成型。头顶正中突出一半圆形,上有一圆孔。额头上有三道V形凸棱,双目呈闭合状,鼻梁高挺,呈三角锥形,鼻翼较长。颧骨微凸,两耳耳廓棱角分明,呈平形四边形。嘴部为一道短平凸棱,两侧及下颌有数道放射状凸棱,下颌正中有一圆孔。长10.5厘米,宽7厘米(图一,3)。

2.北票博物馆收藏5件,残损较严重。

(1)铜质鎏金,残存覆面中上部分。椭圆形片状,模压成型。眉脊和鼻骨突出,双目似呈闭合状,脸颊两侧有数条略微凸起的折痕,双耳残失。残长6.5厘米,残宽3.1厘米(图一,4)。

(2)銅质鎏金,两侧和下部缺失。椭圆形片状,模压成型。基本保留了五官,眉脊低矮,双目高凸对称,似呈闭合状,鼻子较为立体。双耳呈平行四边形。残长11.4厘米,残宽7.8厘米(图一,5)。

(3)铜质鎏金,右侧和下部缺失。扁片状。双目睁开呈椭圆形,额头和面颊两侧对称分布数道凸起的折痕,鼻部略微可见三棱形凸起。左耳保存较完整,呈蝶翼状。残长6.7厘米,残宽5厘米(图一,6)。

(4)铜质鎏金,残损较为严重。叶形扁片状。额头左侧可见数道略微凸起的细棱。头顶有一残缺的半圆形突起,上有一圆孔。鼻型修长,已被压平。其他部分已辨识不清。残长11.8厘米,残宽6.4厘米(图一,7)。

(5)铜质鎏金,残存额头以上部分。头顶正中有一半圆形突起,上有一圆孔。额头有两道凸起的细棱。残长5.8厘米,残宽6.5厘米(图一,8)。

(二)辽代覆面10件

1.北票博物馆收藏1件,北票辽墓出土。男像,铜质,两侧耳部残缺。锤揲成型。面颊扁平,额头宽大。眉细长,立体凸出。闭合的双目刻划为一道细线,再用利器各戳出一个不规则小孔洞表示眼睛。鼻梁挺直,鼻孔略微内凹。嘴微张,用一道凹线勾出嘴型,再于正中切开一条短小的缝隙。长20.6厘米,宽20厘米(图二,1)。

2.凌源小喇嘛沟辽墓出土3件[6]16,110,现均收藏于凌源市博物馆。

(1)M1∶74,男像,银质鎏金,保存完整。椭圆形,锤揲成型。额头饱满圆鼓。眉脊突出,眉毛浓密。眼型细长,呈睁开状,单眼皮,眼梢上扬。隆鼻,鼻尖部分下塌。颧骨较高,法令纹深陷,人中深凹,嘴唇微闭,嘴角略向下撇。无耳。神情肃穆、威严。面颊两侧上、中、下部位各有2个为一组的穿孔,左右不对称。出土时孔中穿有细银丝,以使其与人脸贴合。长21.5厘米,宽16.2厘米(图二,2)。

(2)M1∶75,女像,银质鎏金,保存完整。椭圆形,锤揲成型。额头光洁,下颌略尖。眉毛用上下两条上扬的阴线勾出形状,内以细刻线填充。眼型细长,呈睁开状,单眼皮,眼梢上扬,内、外眦较长。直鼻高耸,鼻翼两侧各有一小圆坑。颧骨较高,法令纹呈三角形,人中较深。薄唇紧闭,嘴角微上翘。面容沉静。面颊边缘上、中、下各有2个为一组的穿孔,下颌处亦有2个穿孔,均左右对称。出土时孔中穿有细银丝,以使其与人脸贴合。长21厘米,宽16厘米(图二,3)。

相较于辽代覆面,金代覆面尺寸偏小,长、宽均不超过15厘米,明显不适合覆盖于人面。与辽代尸体葬不同,出土金代覆面的两座墓葬均为骨灰葬。其中,金皇统九年(1149)翟氏墓出土覆面与陶瓷器等随葬品混埋在一起,墓主为女性,出土覆面特征却为男性;朝阳重型机器厂金墓所出覆面发现于骨灰石函内。丧葬形式的转变以及女性墓葬出土男性覆面,都说明覆面覆尸的功能到金代已逐渐消失。

由与覆面同出的随葬品来看,凌源小喇嘛沟辽代M1墓主生前或为重要节度使或高级贵族家族的重要成员[6]132;金皇统九年(1149)翟氏墓墓主为正九品保义校尉忠武军右都指挥使李幹之妻,是低级官员的家室;朝阳重型机器厂金墓结构简单、随葬品少,当为平民墓[10]。不同等级墓葬都出有金属覆面,说明尸身使用覆面并不是贵族专享的一种丧葬习俗,但覆面的材质会因社会地位和经济实力的差异而有所不同:凌源小喇嘛沟M1墓主人属于辽代上层阶层,葬具级别较高,覆面为银质鎏金,而金皇统九年翟氏墓、重型机器厂金墓墓主所代表的社会中下阶层则使用铜质覆面。

从覆面特征来看,墓主人均具有长面颊、高颧骨、宽额头、直鼻梁以及眼睛细长、上挑等蒙古人种的特点。《辽宁北票喇嘛洞墓地1998年发掘报告》根据三燕喇嘛洞墓地出土的车马具饰件、步摇等陪葬品,认为其是鲜卑人墓地[13],田立坤则根据木棺的特征以及墓葬的朝向认为该墓地主体人群是臣服于慕容鲜卑的扶余人[14]。对于朝阳地区辽墓墓主,学界普遍认为为契丹人。根据同出的随葬品和覆面的髡发发饰具有的契丹特征,推测两座出土覆面的金墓墓主或为契丹人。由此可知,三燕至辽金时期,使用覆面的丧葬习俗在朝阳地区的鲜卑、契丹等东胡民族中得以传承并在不同时期各自发展出新的特点。

离朝阳不远的内蒙古赤峰市敖汉旗周家地墓地出土了早期的蚌覆面和麻布覆面。蚌覆面长20.1厘米,覆面头顶和面部存有麻布残迹,但从遗留痕迹可以看出,在两眼、鼻部、嘴部等位置均应镶嵌有铜泡或绿松石。此墓地时代为夏家店上层文化,大体相当于西周至春秋时期,应是东胡及其先人的遗存[15]。这些覆面的发现,表明东胡先世自古即有覆面葬俗[16]。此外,时代约为春秋战国时期的黑龙江泰来县平洋砖厂墓地也出有类似遗物,其中M150墓主头顶发现绿松石和铜管饰,右眼眶内、左眼下和下颌处各发现一件涡纹铜泡,从摆放的位置来看,近似于周家地墓地的覆面装饰。发掘报告认为该墓地可能同东胡族较北的一支有关[17]。由此进一步证实,朝阳地区使用覆面的葬俗的起源或与游牧民族中东胡族的一支有关,且可追溯至春秋战国时期。

需要指出的是,辽代金属覆面存世较多,学界对此研究也较为深入,普遍认为辽中期或中早期的金属覆面为睁眼状态,辽中后期及晚期则为闭合状态。依此规律亦可判断朝阳地区所出辽代金属覆面的具体年代。凌源小喇嘛沟辽墓所出3件覆面及建平县博物馆藏2件覆面均为睁眼状态,属辽代早期或中早期;喀左三座辽墓所出和北票博物馆所藏覆面的眼睛均为闭合状态,应为辽代中后期或晚期(发掘简报判定喀左北岭1号辽墓为辽早期或中期墓葬,与本规律不一致,本文暂以双目闭合状态进行分期)。在此基础上,笔者发现朝阳地区辽代覆面五官有无孔洞也存在一定的变化规律。属于辽早期或中早期的凌源小喇嘛沟辽墓M1的2件覆面均是睁眼状态,五官无孔洞;凌源小喇嘛沟辽墓M11所出覆面与建平县博物馆所藏覆面为睁眼状态,五官有孔洞。辽中后期或晚期的喀左平房子乡三台村辽墓、喀左三台乡西山根辽墓所出覆面的眼睛均为闭合状态,五官上有孔洞;喀左北岭1号辽墓所出覆面的眼睛为闭合状态,五官无孔洞。金代使用覆面的丧葬习俗承袭自辽代,朝阳所出2件金代覆面眼睛均为闭合状态,五官无孔洞,代表的是辽晚期的覆面特征。根据以上所述,推测辽代金属覆面存在五官无孔洞→五官有孔洞→五官无孔洞的演变规律。

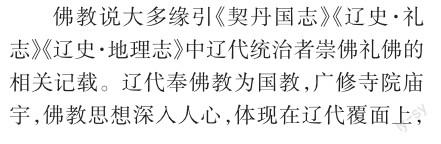

朝阳出土金属覆面还对目前学界关于辽金覆面起源的一些观点起到实例支持或物证反驳的作用。关于辽金时期丧葬礼仪中使用覆面的丧葬习俗起源,除安路的东胡说[16]以外,目前还有佛教说[18]、下嫁到萧氏的皇族女子专用说[19]、萨满教说[20]、金缕玉衣说[21]、树葬说[22]等观点。

金缕玉衣说、树葬说等观点主要是基于覆面与拢尸网络必须组合使用的观点,然而并非所有出土覆面的墓葬都发现有网络,如:凌源小喇嘛沟辽墓M1、M11都出土有金属覆面而没有发现网络,M6出土有网络残件却没有出现覆面[6],说明覆面和网络并非必须组合使用,故而金缕玉衣说、树葬说不能成立。而通过上文对朝阳出土金属覆面墓葬墓主人的分析可知,男性和女性、贵族和平民皆可使用金属覆面,所以下嫁到萧氏的皇族女子专用说同样不能成立。

综上可知,朝阳地区使用金属覆面的丧葬习俗可能源于东胡民族,自西周一直沿袭至辽金。三燕时期的金屬覆面不具备覆面功能,属于丧葬装饰物;辽代金属覆面增多,且不同阶段的覆面特征呈现出不同的特点;金代金属覆面使用逐渐减少,覆尸功能逐渐消失。朝阳所出金属覆面数量丰富、特点鲜明,为研究古代丧葬习俗,了解东北地区各民族之间的融合与发展提供了有力的实物证明。

————————

[1]河北省文物考古研究所,保定市文物管理处,易县文物保管所.河北易县北福地新石器时代遗址发掘简报[J].文物,2006(9).

[2]赵晔.吴越春秋:卷三:夫差内传第五[M].北京:商务印书馆,1937:121.

[3]北票市博物馆,北票市文物管理所.北票文物[M].沈阳:辽宁人民出版社,2019:122.

[4]田立坤.关于北票喇嘛洞三燕文化墓地的几个问题[G]//田立坤.采铜集:田立坤考古文稿.北京:文物出版社,2016:91.

[5]辽宁省文物考古研究所.三燕文物精粹[M].沈阳:辽宁人民出版社,2002:142.

[6]辽宁省文物考古研究所.凌源小喇嘛沟辽墓[M].北京:文物出版社,2015.

[7]韩宝兴.凌源温家屯墓发掘简报[J].辽海文物学刊,1994(1).

[8]武家昌.喀左北岭辽墓[J].辽海文物学刊,1986(1).

[9]朝阳博物馆.辽宁朝阳市金代纪年墓葬的发掘[J].考古,2012(3).

[10]朝阳市博物馆.辽宁朝阳重型机器厂辽金墓[J].北方文物,2003(4).

[11]叶隆礼.契丹国志[M].贾敬颜,林荣贵,点校.上海:上海古籍出版社,1985:1.

[12]盖山林.契丹面具功能的新认识[J].北方文物, 1995(1).

[13]辽宁省文物考古研究所,朝阳市博物馆,北票市文物管理所.辽宁北票喇嘛洞墓地1998年发掘报告[J].考古学报,2004(2).

[14]田立坤.三燕文化墓葬的类型与分析[G]//田立坤.采铜集:田立坤考古文稿.北京:文物出版社,2016:145—168.

[15]中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队.内蒙古敖汉旗周家地墓地发掘简报[J].考古,1984(5).

[16]安路.东胡族系的覆面葬俗及相关问题[J].北方文物,1985(1).

[17]黑龙江省文物考古研究所.黑龙江泰来县平洋砖厂墓地发掘简报[J].考古,1989(12).

[18]杜承武.辽代墓葬出土的铜丝网络与面具[G]//陈述.辽金史论集:一.上海:上海古籍出版社,1987:271—294.

[19]马洪路,孟庆忠.法库叶茂台十九号辽墓发掘简报[J].辽宁文物,1982(3).

[20]杜晓帆.契丹族葬俗中的面具、网络与萨满教的关系:兼与马洪路同志商榷[J].民族研究,1987(6).

[21]木易.辽墓出土的金属面具、网络及相关问题[J].北方文物,1993(1).

[22]陈永志.黄金面具、铜丝网络与祖州石室[J].中国历史文物,2002(3).

[23]河北省文物研究所.宣化辽墓:1974~1993考古发掘报告:上冊[M].北京:文物出版社,2001:202.

[24]内蒙古自治区文物考古研究所,哲里木盟博物馆.辽陈国公主墓[M].北京:文物出版社,1993:65—67.

〔责任编辑:陈宁〕