远去与归来——中国华侨历史博物馆藏清代外销瓷

2023-08-11王文欣

【关键词】外销瓷;清代;中国华侨历史博物馆;藏品

【摘要】中国华侨历史博物馆现有400多件(套)瓷器类藏品,其中包括多件清代外销瓷。这些外销瓷涵盖了清代外销瓷的几类主要器型和纹饰,对外销瓷研究具有一定的参考意义。它们不仅体现了一时的政治潮流、文化风尚、民间风俗,也见证了17—19世纪中外经济、贸易和民间的频繁往来,更是“中国制造”在瓷器领域适应力和市场竞争力的一个缩影。

中国华侨历史博物馆(以下简称“中侨博”)是全国首家全面展示中国海外移民历史和现状的国家级专题博物馆,2014年开馆以来,大力开展了文物征集工作,海外华侨华人、归侨侨眷及文物收藏者踊跃捐赠,现已有藏品3万余件(套),包括瓷器类藏品400余件(套)。这些瓷器类藏品有一部分为华侨华人在海外谋生、起居所用[1],另有部分为清代和民国时期外销他国的瓷器,对于外销瓷研究具有一定参考意义。下面对该馆所藏有代表性的清代外销瓷作介绍和分析。

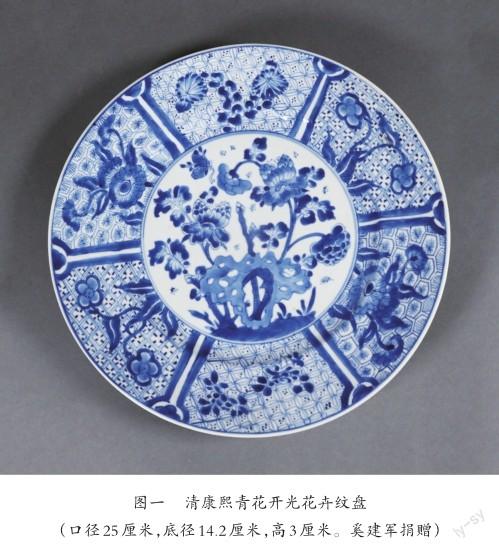

1.清康熙青花开光花卉纹盘

敞口,板沿,平底,矮圈足。口径25厘米,底径14.2厘米,高3厘米。釉面光滑莹润。全器花纹典雅,疏密有致,富于变化。盘心绘假山花卉图案,边沿有六个扇形开光,开光之间以双线描边分隔。开光内饰锦地,分别绘菊、梅、荷、兰等花卉,花卉的植株较小,与盘心图案相互衬托,又不至喧宾夺主,规避了克拉克瓷常见的“密不透风”的装饰效果(图一)。

“克拉克(kraak)”一词源自葡萄牙语caraack或carraca,即“大舶”的意思。1602年,荷兰东印度公司在海上截获一艘满载中国青花瓷器的葡萄牙商船,将这些瓷器运回阿姆斯特丹拍卖后,获得巨额利润,一时间这种青花瓷名声大噪,当时欧洲人不清楚它们的产地,就把它们称为“克拉克瓷”。克拉克瓷的典型特征是以中心纹饰为主、向外作放射状格状开光的青花纹样,开光有花瓣形、扇形、椭圆形或圆形等,开光内绘山水、人物、花卉、花鸟、果实等图案[2,3]。其生产自明代中晚期一直持续到清代康熙时期,器型以盘、碗为多。此盘的装饰风格较之明代晚期的克拉克瓷盘显得更游刃有余,应主要用于室内陈设。

2.清康熙青花矾红描金花卉纹调料瓶

为调料瓶组合,由两只小瓶和一个瓶托组成,供西餐桌上盛放橄榄油和醋等调料。瓶和瓶托平面皆呈六角形。瓶长8.8厘米,宽5.3厘米,高10.2厘米;托长15.3厘米,宽11.5厘米,高3.7厘米。每只瓶各有一个弯耳柄,原本有盖,已失。瓶托可承接流出的液体,保持餐桌清洁,底托有一定高度,可避免瓶子倾倒、液体洒出,亦有一手柄,可一次性拿取整组调料瓶。器身以釉下青花搭配釉上矾红彩并加描金装饰,绘菊花蜀葵花草纹,并以青花釉料勾勒瓶身及托架的棱线,为典型的“中国伊万里(Chinese Imari)”瓷(图二)。

中国伊万里瓷的烧制有具体的时代背景。一方面,从供应端来看,明清易代导致中国社会动荡,极大地影响到瓷器外销。1644年后,满族入主中原,景德镇历经战乱,窑业衰退。为了牵制郑成功等人在东南沿海的势力,清廷又实施海禁。种种原因导致中国的瓷器出口贸易遇到极大困难,当时主要的欧洲贸易商把目光转向日本,1650年起,荷兰东印度公司开始转而销售日本九州有田烧的瓷器制品,以补中国外销瓷的缺口。日本这种外销的有田烧瓷器在纯白地上加青花、矾红和描金装饰,灿烂多彩的风格在欧洲各国广受欢迎,风靡一时,因其多从日本九州的伊万里港口装船出海,故被称为“伊万里瓷器(Imari porcelains)”或“伊万里烧”。清康熙、雍正直至乾隆早期,中国景德镇瓷器生产恢复,也开始模仿生产伊万里风格瓷器,与日本争夺外销市场。这些中国伊万里瓷的纹饰题材包括花鸟、人物等,以釉下青花结合釉上矾红并加描金装饰,至乾隆中期后这类纹饰才逐步消失。在中国伊万里瓷烧制时代,定制类瓷器需要在景德镇生产,再运至广州出口,过程较长,因此定制的中国伊万里瓷较为少见[4],但此类调料瓶多有存世。另一方面,从需求端来看,随着大航海时代的到来,欧洲从世界各地广泛进口胡椒、桂皮、肉豆蔻、丁香等香料佐餐,香料品种和数量的增加,使欧洲市场对瓷质调料瓶的订单需求增加。用餐时,调料瓶放置于餐桌上供用餐者随手取用,也为用餐增加了趣味。1751年的一份东印度公司的瓷器订单中就开列了15个三种不同尺寸的上菜盘,8个圆形和2个八角形沙拉盘,24个两种不同尺寸的碟子,100个西餐大盘,4个烛台,4个盐瓶,2个牛油碟和2个调料瓶[5]。

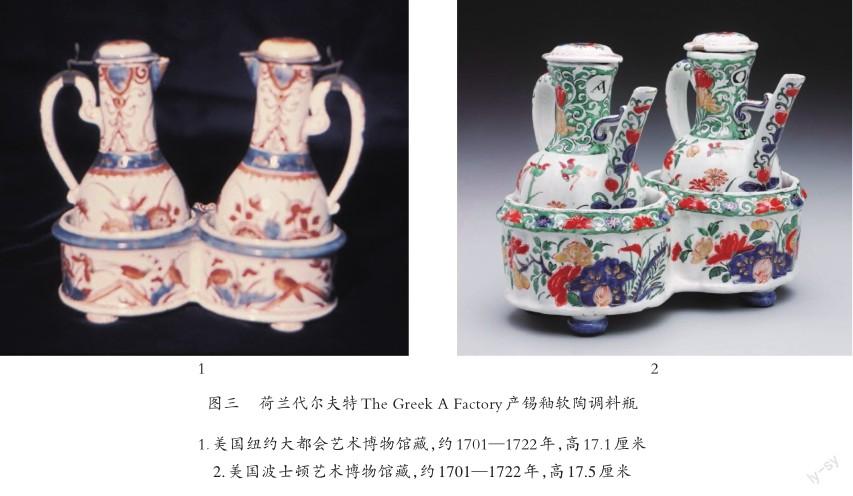

或许正是欧洲市场的大量需求,令这样带托架的油醋瓶组合引发了欧洲本土陶器制造者的仿制风潮。如18世纪初荷兰代尔夫特著名陶厂The Greek A Factory烧制的仿伊万里锡釉软陶调料瓶[6],托架和瓶身为圆形,表面同样施蓝、红釉并描金,与伊万里瓷非常相似,显示出一时之风尚(图三)。

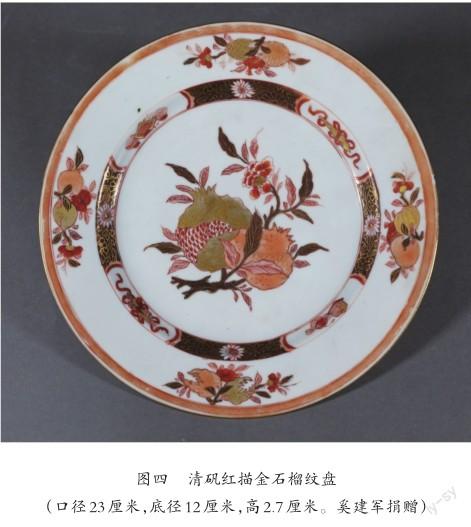

3.清矾红描金石榴纹盘

敞口,宽折沿,浅弧腹,平底,矮圈足。口径23厘米,底径12厘米,高2.7厘米。盘心绘折枝石榴纹,果实饱满,刻画精细。内边一周饰“琴棋书画”博古花卉紋,外边绘四组花果纹,呈“十”字形构图。装饰图案矾红描金,在石榴果实上大面积平涂金色,视觉效果上鲜亮艳丽、灿若明霞,又有适度留白,不失含蓄典雅(图四)。

石榴果常被人们视为多子的祥瑞之果,古人称石榴“千房同膜,千子如一”,其在中国传统装饰纹样中多呈现外皮剥开、籽实露出的自然状态,所谓“榴开百子纹”[7]。石榴也是欧洲常见的装饰纹样,多见于纺织品,通过几何图形的绵延、变形构成复杂的图案[8]。这件外销瓷盘上呈现自然形态的石榴纹,对其受众而言即熟悉又陌生,虽然其在中国文化里的吉祥寓意能否为异域文化所接受是未知数,但其醒目的装饰效果则毋庸置疑。

4.清乾隆矾红描金骨灰瓮纹盘

折沿,弧腹,平底,圈足。口径25厘米,底径15厘米,高2.6厘米。盘心以细腻笔触描绘两侧有花草装饰垂下的瓮状物。盘口沿描金,内侧以矾红描金绘绶带状几何连续边饰,整体风格较为简洁、明快(图五)。

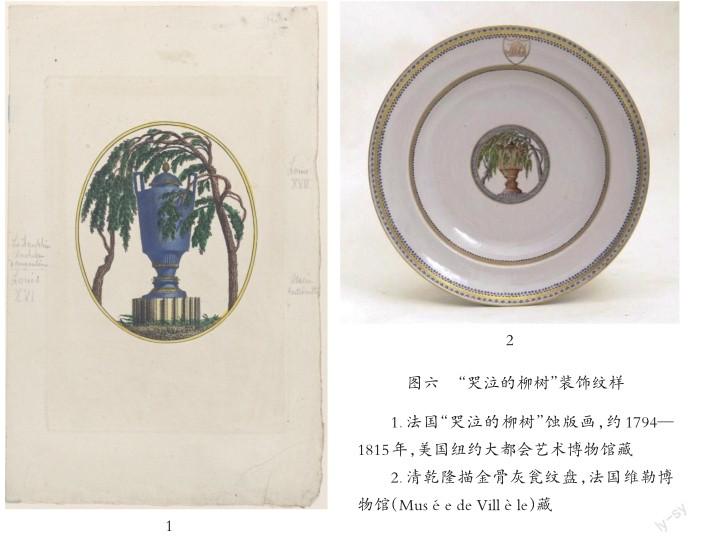

此盘盘心所绘瓮状物当为西方的骨灰瓮,属外销瓷专门的装饰纹样“神秘的骨灰瓮(LURNE MYSTéRIEUSE)”。该纹样以骨灰瓮为装饰图样,多见于盘形器皿。这类纹样的出现,与1789年爆发的法国大革命有直接关系。1793年,大革命将国王路易十六及其妻子送上断头台,一部分贵族和民众为表示对国王一家的哀悼与同情,设计出“哭泣的柳树”装饰纹(图六,1)。这一纹样中心为骨灰瓮,上有柳枝荫拂,象征路易十六的死亡;瓮身与底座相连接部分的轮廓制造出两张人脸侧面剪影的视幻觉效果,分别代表国王和王后。18世纪末19世纪初,“哭泣的柳树”图样渐渐图式化,并迁移至中国外销瓷裝饰领域(图六,2)[9],因其装饰风格高度“欧化”,甚至很难分辨这些瓷器原本来自中国。此外,欧洲发展出瓷器烧制技术后,也继续烧制类似图案的瓷器。相较而言,中侨博的这件骨灰瓮纹盘已更加图式化——柳树和人脸幻象已消失不见,骨灰瓮成为纯粹的装饰纹样,推测或烧制于乾隆朝晚期或更晚。

此外,此盘整体简洁明快的装饰风格也深受18世纪晚期至19世纪初法国新古典主义的影响。在这一新风尚下,繁缛的洛可可风格逐渐过时,古希腊、罗马风格的线条性装饰开始流行。1789年,美国费城的本杰民·富勒在订单中要求不要有“旧的风格”类的瓷器,指的就是18世纪中期的洛可可式风格[10]。

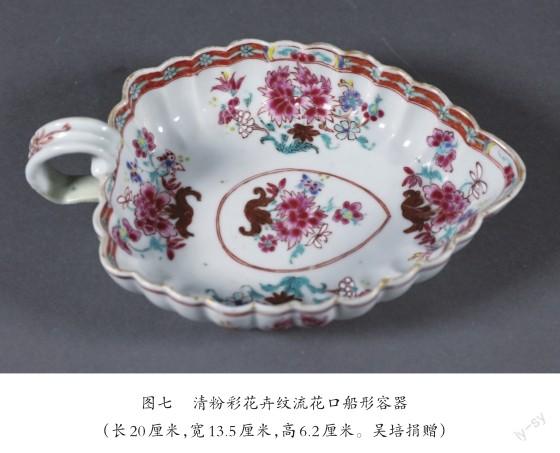

5.清粉彩花卉纹流花口船形容器

流花口,浅圈足,呈船形。长20厘米,宽13.5厘米,高6.2厘米(图七)。这类容器也叫“酱汁斗(sauce boat)”,在西餐里用于盛放搭配肉、鱼等主菜的佐餐酱汁,侧面有一手柄,方便拿放和倾倒酱汁。多与托碟配套使用,以承接口沿滴下的酱汁。这类外销瓷器型与调料瓶、胡椒罐、黄油碟等都是基于18世纪欧洲用餐习惯变化而被生产出来的,显示出中国瓷器制造业巨大的适应性。与此同时,它们带有显著异域色彩的质地和纹样,也带给欧洲用餐者全新的饮食体验,并逐步融入欧洲人的日常生活。

6.清粉彩描金纹章杯

直筒形,弯耳形柄,平底。通长14.5厘米,口径10厘米,底9.9厘米,高12厘米。正面与杯柄相对位置绘以花体字母缠绕形成的纹章。字母描金,分别为“P.C.”“Q.C.”,应系姓名首字母,四周以花卉装饰。杯身两侧对称点缀两组折枝花卉,口沿绘描金卷草纹一周。整体风格疏朗明快,又不乏细腻柔美(图八)。

此器型为马克杯,从英文mug音译而来,一般用于饮用啤酒等饮料,杯体以圆柱体为主。早期的马克杯体量较大,造型笨重,制作也较粗糙。随着使用需求的增加及定制要求的变化,马克杯的造型也向精细、灵巧、美观方向转变[11],后期出现撇口造型,器底也变得多样。这类以姓名首字母构成纹样来模仿纹章的做法,多见于18世纪末外销美国的瓷器,通常是用金彩等彩料书写姓和名的第一个大写字母。

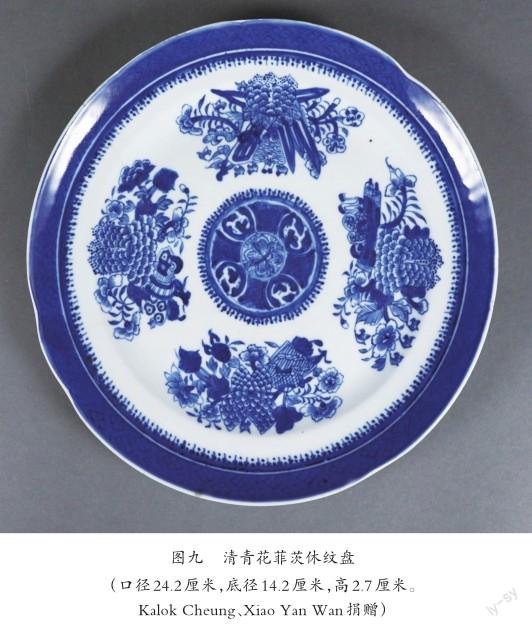

7.清青花菲茨休纹盘

敞口,折沿,浅弧腹,浅平底。胎质细腻,釉面光润。口径24.2厘米,底径14.2,高2.7厘米。盘心饰“Fitzhugh(菲茨休)”纹,中间为圆形团花,外围绘一周四组由花卉、人物等组成的装饰图案,口沿一周以深青花料在浅青花底色上绘菱形锦地纹(图九)。

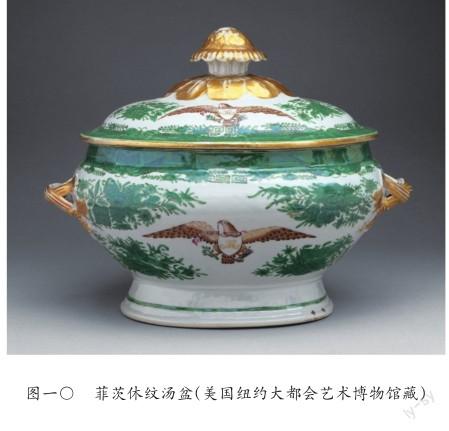

菲茨休纹又称“八宝花纹”,得名于英国东印度公司驻广州的管理官员托马斯·菲茨休(Thomas Fitzhugh),通常认为他曾设计了一种特别纹样的青花瓷器,即后世被命名为“菲茨休风格”瓷器的雏形。该风格瓷器早期釉色多为青花,后期出现釉上的矾红、绿、褐、深紫、黄黑及两色结合的釉色,中间的圆形团花后期发展出鹰、花押字母或纹章的变体(图一〇)[12]。

菲茨休纹瓷器的生产从乾隆朝中晚期开始,到道光朝结束,共持续了约六七十年。产品主要销往美国,是销往美国市场最早的瓷器花式品种之一,现存海外公共收藏也以美国博物馆为多。中侨博所藏的这件瓷盘装饰图案为较典型的菲茨休纹,其制作时间较早,约为乾隆朝中晚期至嘉庆初期。

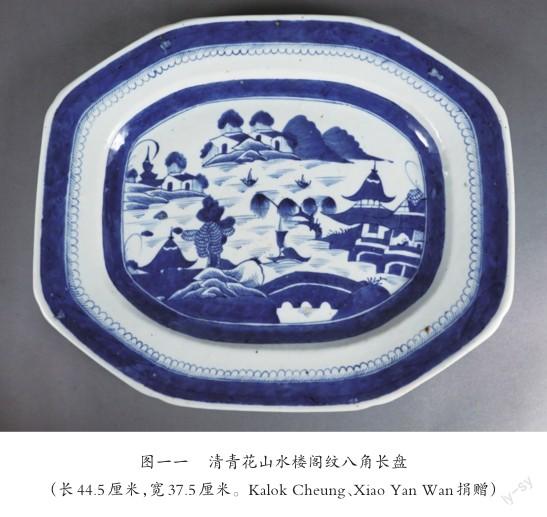

8.清青花山水楼阁纹八角长盘

盘呈八角形,折沿,平底。长44.5厘米,宽37.5厘米。盘心绘山水楼阁图,整体构图较单薄僵硬,图案化倾向明显(图一一)。

这类以山水、楼阁、柳树、宝塔等传统中国风景元素为中心纹样的外销青花瓷,是外销瓷“中国风”的代表之一,有相当长的生产历史。产品最初供应欧洲市场,后亦销往美国,属批量化生产的日用青花瓷器,至晚期品质逐步下滑。其纹样可细分为南京样式、柳树样式、广东样式等,都是以山水、城墙、楼阁等图案构成中心花纹,再搭配单色或花卉纹条状边饰。南京样式(Nanking Patter)出现最早,多以“之”字形水流分割画面,两岸有山水、宝塔、楼阁等,近景、远景区分清晰,至后期逐渐精细化、繁复化,并出现柳树、小桥等视觉元素。而柳树元素又演化为以柳树为中心的柳树样式,据现有研究,这一样式为英国模仿南京样式而来,又出现在中国外销瓷器上,存在时间较短暂[13]。

此盘为广东样式(Canton Pattern)。這种样式紧随柳树样式出现,是柳树样式的简化版本,其精细程度更逊于南京样式[13,14]。其主要特征是左边的景物占较大比重,右边有亭台楼阁和柳树,同时有小桥从左边伸向右方。广东式样产品价格较为低廉,道光时期已经在出口青花瓷器市场上占主导地位,一直到清末仍在生产。

以上所选介的外销瓷体现了瓷器消费者所在地区一时的政治潮流、文化风尚、民间风俗,也融入了生产者的创造与才智。它们见证了17—19世纪中外经济、贸易的发展和民间交流的频繁,更是“中国制造”在瓷器领域具有高度的适应力和市场竞争力的缩影。这些外销瓷在历史上一度远去,又随着有志于博物馆事业人士的收藏和捐赠而“归来”,在它们身上也反映着人与物随时代而进行的流动。

————————

[1]王文欣.中国华侨历史博物馆藏瓷初探[J].文物天地,2022(8):40—47.

[2]李晓.浅析克拉克瓷纹饰:与晚明内销青花瓷比较[J].荣宝斋,2010(5):194—203.

[3]熊寰.克拉克瓷研究[J].故宫博物院院刊,2006(3).

[4]赵谦.商业与艺术的合力:“中国伊万里”瓷装饰探究[J].装饰,2021(5):30.

[5]甘雪莉.中国外销瓷[M].张关林,译.上海:东方出版中心,2008:124—125.

[6]施晔.荷兰代尔夫特蓝陶的中国渊源研究[J].文艺研究,2018(1):139.

[7]纪炜.榴开百子寓吉祥:陶瓷器中的石榴纹[J].紫禁城,2005(4).

[8]石榴.文艺复兴时期意大利纺织品中的“石榴图案”研究[D].北京:中央美术学院,2018.

[9]Lurne mystérieuse[EB/OL].(2017-03-23)[2022-08 -22]. http://www. pop. culture. gouv. fr / notice / joconde / 10700018962.

[10]刘淼,胡舒畅.沉船、瓷器与海上丝绸之路[M].北京:社会科学文献出版社,2016:272—273.

[11]何立敏.15—19世纪欧洲外销瓷使用功能探析[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2013:38.

[12]吴平贞.浅谈外销瓷中的“费茨休”(Fitzhugh)装饰图案:从馆藏的两件瓷器说起[G]//浙江省博物馆.东方博物:第六十九辑.北京:中国书店,2018:55—67.

[13]施茜.成为“南京样式”:16至19世纪中国外销瓷的符号化[J].民族艺术,2017(6).

[14]许哲,路昊.试析清代外销瓷中的“南京样式”:以青岛市博物馆藏品为例[J].收藏家,2022(6).

〔责任编辑:成彩虹〕