“学习”的历史演变及词汇化研究

2023-06-15李立冬

摘 要:采用共时推演、历时验证的方法,对现代汉语双音词“学习”的成词过程及源流演变进行考察。研究发现,“学习”的并列结构并非是由述宾结构演变而来的,而是由同义的“学”和“习”直接并列组合而成,并且没有经过先构成并列短语再词汇化的过程。因此,其构成成分“习”的“学习”义也并非是由于“学”的组合同化作用产生的。“学习”的词汇化过程经历了两个阶段,并以“习学”的“显”和“隐”为标志。其同素逆序结构“习学”的隐退,是由语用、认知、语言内部等因素造成的,其功能则完全由“学习”来承接,而没有“学”或“习”的参与。

关键词:“学习”;“习学”;共时推演;历时验证;词汇化;隐退

在现代汉语中,“学习”一词属于同义连用的并列结构,即“V+V”。其中,“学”是“成词词素”,“习”是“非词词素”[1](P52),二者都是动词性的,均表“学习”义。张博认为,在先秦时期,“学习”是述宾结构,即“V+O”。在该结构中,“学”是“学习”义,“习”是“鸟反复地飞”义,并列举三个用例加以论证。①《说文解字·習部》:“習,数飞也。”“习”的本义为鸟反复地飞。②《礼记·月令》:“鹰乃学习,腐草为萤。”③元代陈澔《礼记集说》:“学习,雏学数飞也。”[2](P132)也就是说,这时的“学习”还没有词汇化,是一个述宾短语,其组合成分“学”和“习”都是独立的动词。

对于以上论述,我们存在以下疑问:第一,现代汉语中的“学习”属于并列结构,这是毫无疑义的。张先生认为,先秦时期的“学习”是述宾结构,这一观点是否正确?即“学”和“习”在线性语序上初始相邻共现时,究竟是述宾关系还是并列关系抑或其他?第二,如果张先生的观点确实正确,那么,古代汉语的述宾结构和现代汉语的并列结构是否具有渊源关系?如果有的话,是否存在前后演变的过程,又都发生在什么时期?第三,曾经存在的同素逆序结构“习学”在哪一时期不再使用?其功能是由哪些词来承担了呢,是现代汉语中的“学习”“学”或“习”吗?作为一对同素逆序结构,为什么保留下来的是“学习”而不是“习学”?需要说明的是,本文用例主要来自北京大学CCL语料库。

一、“学习”语法结构的历时考察

这里首先是对“学习”语法结构的历史演变及其主要类别进行考察,并着重从理论角度出发,追溯与分析现代汉语“学习”并列结构的历史来源。

(一)“学习”语法结构的历时演变

“学”和“习”在线性语序上相鄰共现,最早应出现在战国时期。它们在该时期主要构成了两种语法结构:跨层的成分序列和述宾结构。需要说明的是,这里所界定的“跨层的成分序列”包括两种情况:一种是后来演变成复合词的情况,对该情况的研究从名称到内容均有一定差异,如“跨层结构”[3](P12)、[4](P265)、“非直接成分的词汇序列”[5](P488)、“非结构性排列”[6](P31)等;一种是后来没有演变成复合词的情况。前者如“否

则”,《尚书·益稷》:“格则承之庸之,否则威之。”孔安国传:“不从教则以刑威之。”《左传·襄公二十六年》:“义则进,否则奉身而退。”这里“否”和“则”不处在同一个句法层次上,“否”代表一个假设性小句,相当于“如果不这样”;“则”引出后果或结论,相当于“那么,就”。而现汉中的“否则”是词汇化后的一个连词。后者如下文中所举例(1)~例(3)的情况。

1.跨层的成分序列,是指不在同一句法层次上,而只是在句子线性序列上相邻的两个成分。例如:

(1)是月也,命乐正入学习舞。乃修祭典,命祀山林川泽,牺牲无用牝,禁止伐木。(《吕氏春秋·孟春》)

(2)行义修则见信,见信则受事;文学习则为明师,为明师则显荣:此匹夫之美也。(《韩非子·五蠹》)

在跨层的成分序列中,“学”为名词,例(1)中为“学校”义,例(2)中为“文学典籍”义;“习”为动词,带宾语成分。

2.述宾结构。该类结构的划分,主要是根据张博的观点[2](P132)。例如:

(3)凉风始至,蟋蟀居宇,鹰乃学习,腐草化为蚈。(《吕氏春秋·季夏》)

(4)小暑之日,温风至。又五日,蟋蟀居辟。又五日,鹰乃学习。温风不至,国无宽教。蟋蟀不居辟,急迫之暴。鹰不学习,不备戎盗。大暑之日,腐草化为萤。(《逸周书·时训解》)

在述宾结构中,“学”为动词,意为“学习”;“习”也为动词,意为“鸟反复地飞”。

3.并列结构。到两汉时期,“学”和“习”在线性语序上相邻共现出现了并列结构。例如:

(5)今视汝书,犹不如吾。汝可勤学习。每上疏,宜自书,勿使人也。(西汉刘邦《手敕太子书》)

(6)若陷缺荒残,即受贫薄,流移他地。外宅德,宜作学习道艺,功巧立成,亦得名闻千里,四方来慕。(东汉《宅经》卷下)

以上两例中的“学习”,之所以看作并列结构,是因为“学”和“习”都是动词,表“学习”义,属于同义连用。同时,此处的“学习”还可以看作一个词,这是因为:例(5)中二者前面有共同的状语“勤”,例(6)中二者后面有共同的宾语“道艺”。这是动词的典型配置,也和现代汉语中的“学习”有了一致性,虽然其功能和语义远没有现代汉语中的“学习”完备。

我们对“学”和“习”在线性语序上相邻共现时所构成的语法结构的历时演变情况进行了统计,具体如表1所示:

从表1可以看出,自两汉直至清代,“学习”均限定在这三种语法结构中。从总体趋势来看,并列结构在历史上基本处于优势地位,跨层的成分序列、述宾结构相对较少,特别是两宋以后。换言之,并列结构是“学习”应用的主要语法结构形式。因此,要考察现代汉语双音词“学习”的历史来源,只需着重考察从战国到东汉这段时间的用例即可。

(二)双音词“学习”的历史来源

结合上面的分析,“学”和“习”在历史上构成了三种语法结构,其形式完全相同而意义却有所区别,这就有必要分辨哪一种结构是后代出现的同形双音词“学习”的来源。

笔者认为,“学习”作为一个动词是从同形的并列结构演变来的,而不是从跨层成分序列或述宾结构变化而来的。首先,跨层成分序列中的“学”是名词,“习”为动词,在线性上即使能够组合,也是构成主谓结构或状中结构。因此,无论是从语义关系,还是从语法结构上看,由跨层成分序列转变为并列结构的可能性不大。同时,从汉语史的角度来说,由跨层成分序列这一渠道所产生的词多是虚词,其内部形式非常模糊[4](P265),而“学习”的内部形式却是很清晰的。其次,如果“学习”是从述宾结构演变而来的,其中就必须包含一个作为宾语的“习”的语义“鸟反复地飞”脱落的过程,否则,“学”和“习”从语义上不能融为一体以表“学习”义。这虽然有一定的可能性,但其难度要比从并列结构转变为并列式词语大得多。再次,从语义来看,不仅作为词语的“学习”与作为并列结构的“学习”的关联更为紧密,而且与跨层成分序列或述宾结构中的“习”相比,并列结构中的“习”已经具有了“学习”义。因此,从整体上看,双音词“学习”应是由并列结构演变而来的。

我们从理论上推断出“学习”一词的来源是并列结构,那么,并列结构跟跨层成分序列、述宾结构是否有一定渊源呢?张博认为,述宾结构中“学习”的“学”为“学习”义,“习”为“鸟反复地飞”义,由于组合同化的作用,“习”受“学习”组合中“学”义的同化,也产生了“学习”义,最终述宾结构转变为并列结构[2](P132)。根据这一观点,从战国时期出现述宾结构到两汉时期出现并列结构,这一段时间应该是“习”之“学习”义的产生期;而并列结构的出现,则意味着“习”之“学习”义的定型。其实,如果要验证张先生的由述宾结构演变为并列结构的观点是否正确,只需对“学”和“习”各自什么时候产生了“学习”义进行考察就可以做到。同时,也可以从历时过程中的相关实例,来验证我们前面“学习”源于并列结构的推断是否正确。

二、双音词“学习”的成词方式

这里主要是通过考察“学”和“习”的“学习”义分别产生的时期,以实例验证“学习”的成词方式。可以看出,“学习”是由同义的“学”和“习”直接并列组合而成的,而不是在组合同化作用下,由述宾结构演变为并列结构而来的。

(一)“学”的“学习”义产生过程

就古代传世文献中的相关语料来看,在《今文尚书·说命下》中,“学”表“学习”义的用例已经出现。学界关于《说命》的成书时代颇有争议,這里不予展开。即使如此,这一用法在春秋、战国、两汉时期也十分常见。例如:

(7)说曰:“王!人求多闻,时惟建事。学于古训乃有获;事不师古,以克永世,匪说攸闻。”(《尚书·说命下》)

(8)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《论语·为政》)

(9)五曰:善学者,若齐王之食鸡也,必食其跖数千而后足;虽不足,犹若有跖。(《吕氏春秋·用众》)

(10)善游者,不学刺舟而便用之。劲者,不学骑马而便居之。(《淮南子·诠言训》)

(11)孙息学悲歌,引琴作郑卫之音,灵公大感,故作卫公之曲,歌而和之。(隋代虞世南《北堂书钞》卷一百六引《说苑》)

(二)“习”的“学习”义产生过程

从相关语料来看,在《周易》的《象传》中,“习”产生了“研习、讲习”义。在春秋末期,“习”则出现了“学习”义,这一用法在战国、两汉时期已较为常见。例如:

(12)《象》曰:丽泽,兑。君子以朋友讲习。(《周易·兑卦》)

(13)少而习焉,其心安焉,不见异物而迁焉。是故其父兄之教不肃而成,其子弟之学不劳而能。(《国语·齐语》)

(14)造父始习于大豆,蠭门始习于甘蝇,御大豆,射甘蝇,而不徙人以为性者也。(《吕氏春秋·听言》)

(15)或问:“仪、秦学乎鬼谷术而习乎纵横言,安中国者各十余年,是夫?”曰:“诈人也。圣人恶诸。”(西汉扬雄《法言·渊骞》)

(16)孔子曰:“性相近也,习相远也。”夫中人之性,在所习焉。习善而为善,习恶而为恶也。(东汉王充《论衡·本性篇》)

(三)双音词“学习”的成词方式

通过上文的考察,可以看出,“学”的“学习”义产生于春秋时期,“习”的“学习”义亦产生于春秋时期。而跨层的成分序列、述宾结构均产生于战国时期,并列结构则产生于西汉时期。也就是说,“学”和“习”之“学习”义的产生时间,既早于跨层的成分序列、述宾结构,也早于并列结构。

结合以上分析,并列结构“学习”的发展路径具有两种可能性:一个是在述宾结构中,“习”受“学”的组合同化产生“学习”义,述宾结构由此转变为并列结构;一个是由都表“学习”义的“学”和“习”的直接组合而产生并列结构。笔者认为,相比较而言,后者更为合乎逻辑。因为“习”既然已经具有“学习”义,何必再通过组合同化这一方式呢?既然“学”和“习”可以直接组合成同义并列结构,何必再经过由述宾结构到并列结构的转变呢?所以,更为合理的解释是,双音词“学习”是由表“学习”义的同义词“学”和“习”直接并列组合而成的,而且没有经过先构成并列短语然后再词汇化的过程。这也就是丁喜霞所说的“词法上的同义复合”[7](P145-146)。从汉语史角度来看,两汉时期合成造词法已经大量应用,因此,它是符合汉语词汇造词规律的。这也从历时实证的角度验证了“学习”的来源是并列结构的推断的正确性。

这里不妨简要梳理一下跨层成分序列、述宾短语、并列短语之间的关系。跨层的成分序列尽管在语法结构、语义分析上都和双音词“学习”距离较远,但它毕竟在战国时期为“学”与“习”在线性语序上的相邻共现开了先河,并且拥有一定的使用率。张博的述宾结构观点,虽然支撑语料较少,但我们对该立类亦是认同的,原因有二:一是东汉时《说文解字》的释义仍是比较接近先秦汉语面貌的,将“习”释为“鸟反复地飞”应该有其历史来源;二是就“学

习”语法结构的发展而言,无论是从句法关系上,还是从语义关系上,把“鹰乃学习”“鹰不学习”看作述宾结构,这样的解释也最为合理。不过,张先生认为“习”的“学习”义由“学”组合同化而来,则不太合乎逻辑。我们认为,并列结构的“学习”是由同义的“学”和“习”直接合成造词的结果,它一“面世”就是双音词的形式。

三、“学习”的词汇化程度分析

这里主要以词汇化理论为指导,采用理论阐述和实例验证相结合的方法,剖析“学习”的词汇化程度问题,并在此基础上,进一步讨论“习学”在使用中的隐退表现和具体原因。

(一)“学习”词汇化的理论分析

古代汉语中,一个双音结构在词汇化过程中,由于其语法结构尚不稳定,往往存在着“AB”和“BA”这样的同素异序结构。有学者认为,如果存在同素异序结构,则说明该结构还不是词,只能算作短语,因为词应该是稳定不变的结构。也有学者认为,如果同素异序词能够在同一书甚至同一文或同一句中出现,说明它们不管字序(词素序)是“AB”还是“BA”,只要意义和用法是相同的,应当看作同一个词[8](P28)。其实,他们争论的焦点是关于复合词的词汇化程度问题。

董秀芳则运用原型范畴理论对这一问题进行了解释。作者认为,从句法到词法是一个渐变的过程,短语与复合词构成一个连续统,两者之间的边界是模糊的。在复合词范畴中,有些成员已经彻底词汇化,不再具有短语的特征,这是“最典型”的成员。而更为大量的形式是处于变化之中的,既带有短语的某些特征,又带有词的某些属性,这是“比较典型”的成员。还有一些成员则只具有部分词的特点,还保留了大部分短语的属性,这是“不太典型”的成员[4](P118)。也就是说,复合词内部成分之间存在着词汇化程度的级差。董秀芳还把现代汉语中动词性并列式双音词词汇化程度由低到高分为四个阶段/等级。(一)存在一个相应的单音同义形式,但组成成分不能换序,如学习(学)、治疗(治)、寻找(找)等。(二)不再有同义的单音对应形式,如讽刺、赞叹、怀念等。(三)意义上发生了由具体到抽象或由泛指到专指的引申,如堕落、陶冶、镇压、思念等。(四)句法功能发生转化,如待遇、轻易、恐怕、经过等[4](P120-141)。

通过对北京语言大学BCC语料库的考察,可以发现,现代汉语双音词“学习”大都是以黏合形式出现的,即中间不能插入其他成分,仅在少数口语里可以插入其他成分,如“还是算了吧,我还是学会儿习吧”“在家学了一天的习”“额~学完习再回~”“呃呃呃,别了,还是学你的习吧”。这大多出现在双方对话都比较随意的情况下,此处的“学习”具有部分短语特征,因此,它应该属于复合词范畴中的“比较典型”的成员。同时,作为动词性并列式双音词,还存在一个相应的单音同义形式,但组成成分不能换序,即:学习—习;学习→习学(×)。因此,其词汇化程度尚处在第一个阶段。

当然,这只是共时的理论层面分析,下面,我们将通过历时的实例进行验证。因为,在很长的历史时期内,“学习”和其同素逆序结构“习学”一直在同时使用。

(二)“学习”“习学”使用情况的历时考察

前面主要是从理论上讨论了“学习”的词汇化程度,这一部分将通相关实例来验证理论分析是否正确。

1.“学习”使用情况的历时考察

“学习”作为并列结构,最早出现在西汉时期。例如:

(17)今视汝书,犹不如吾。汝可勤学习。每上疏,宜自书,勿使人也。(西汉刘邦《手敕太子书》)

(18)若陷缺荒残,即受贫薄,流移他地。外宅德,宜作学习道艺,功巧立成,亦得名闻千里,四方来慕。(东汉《宅经》卷下)

例(17)中,“学”“习”前面有共同的状语“勤”;例(18)中,“学”“习”后面有共同的宾语“道艺”。因此,这时的“学习”可以看作是一个并列结构的词语,也就是说,“学习”已经发生了词汇化。此后,“学习”的使用频率日趋增多,词汇化程度不断加深,语用功能也逐渐完备。例如:

(19)若有学习大乘之人,而于其所起世尊想恭敬供养,所闻法处亦起佛想。(北凉昙无谶译《大悲莲华经》卷四)

(20)长官学习儒门,勋业昭著,其得姓故不复述。长官才高拔俗,行茂出群,为官则国之栋梁,居家则不严而理。(《唐代墓志汇编续集·大和·大唐故张府君墓志铭》)

(21)学习,须是只管在心,常常习。若习得专一,定是脱然通解。(南宋黎靖德《朱子语类》卷二十)

(22)每日同汉学生们,一處学习来,所以略略的会得。(元代佚名《老乞大新释》)

(23)凡比较武艺,务要俱照示学习实敌本事,直可对搏打者,不许仍学习花枪等法,徒支虚架,以图人前美观。(明代戚继光《纪效新书》卷六)

(24)今我已学习精熟,百发百中,万无一失。今日事已危急,不得不用。(清代佚名《乾隆南巡记》卷上)

(25)我自己到妹夫衙门,学习学习,也做个相公,趁些银子回来,岂不是好?(清代李春芳《海公小红袍传》第三十三回)

(26)陈蒿喜道:“我却不曾见过,容易学习么?”(民国不肖生《留东外史续集》第四十五章)

(27)我们每天做十一个钟头的工,看能不能缩短半点钟,晚上好上夜校学习文化。(老舍《春华秋实》)

(28)金生媳妇说:“你白天上地,晚上还要学习,哪里顾得上做?”(赵树理《三里湾》)

(29)在新的历史条件下,弘扬、学习“东莱”精神,对于推动公安工作和公安队伍建设具有重要意义。(《人民日报》,1998-06-19)

2.“习学”使用情况的历时考察

“习学”作为并列结构,最早出现在南北朝时期。例如:

(30)帝善之,曰:“此武王伐纣之歌也。”乃令乐人习学之。今所谓“巴渝舞”也。(东晋常璩《华阳国志·巴志》)

(31)弟子本亦避役,竟无能习学,冬来春去,岁岁如是。(《三国志·魏书·王朗传附董遇事》南朝宋裴松之注引《典略》)

此后,“习学”和“学习”作为一对同素逆序词,在各个时期并列出现。例如:

(32)圣皇览之,欣然以示元舅长孙无忌曰:朕女年小,未多习学,词迹如此,足以□人。(《唐代墓志汇编续集·永淳·大唐故临川郡长公主墓志铭》)

(33)是时相太子已讫。渐渐长大,习学人间伎艺,总乃得成。(《敦煌变文集新书·太子成道经》)

(34)闻叔等唯昵近小人,好为不轨,先王坟典,不闻习学。今赐绢二百匹,各买经史习读,务为善道也。(北宋王钦若等《册府元龟》卷一百五十七)

(35)问:“习学谓之闻,绝学谓之邻,过此二者,谓之真过。如何是真过?”(南宋普济《五灯会元》卷六)

(36)上曰:“亡辽不忘旧俗,朕以为是。海陵习学汉人风俗,是忘本也。若依国家旧风,四境可以无虞,此长久之计也。”(《金史·移剌子敬传》)

(37)长枪用法多习学,非身手眼俱活者不可用。此器又专主于刺,故选授又贵于精中取精。(明代戚继光《纪效新书》卷一)

(38)大臣刘健告了刘瑾一状,说他只会引太子游乐,不用功习学先典。(民国齐秦野人《武宗逸史》第一章)

(39)两者是西汉学童启蒙时期习学秦书八体中的两体,属于初写者的“小技末道”。(《人民日报》,1986-03-26)

(三)“学习”词汇化的实例验证

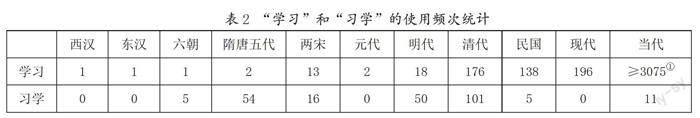

如前所述,作为一对同素拟序结构,“学习”产生于西汉时期,“习学”产生于南北朝朝时期。自“习学”产生之日起,二者在历史上就一直在同时使用,它们甚至出现在同一部著作中。如明代戚继光的《纪效新书》中,既有“学习”的用法,如例(23)所示;也有“习学”的用法,如例(37)所示。直到现代汉语时期,“学习”才不再存在逆序形式。值得注意的是,从六朝到明代,除了元代之外,“习学”的使用频率均高于“学习”;到了清代,“学习”才开始领先。我们对“学习”和“习学”在历代的使用频次进行了统计,具体如表2所示:

在历史发展过程中,“学习”的词汇化程度不断加强,功能、语义逐渐丰富完备,到清代时,它已和现代汉语基本没什么差异了。结合上文“学习”词汇化的理论分析,我们可以把“学习”的词汇化过程分为两个阶段:

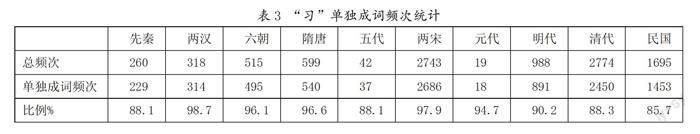

第一个阶段是西汉到民国时期。该时期具有两个显著特征:一是“学”和“习”都是动词,它们均成为“学习”的成词词素。因为“学”一直都可以单独成词,“习”自先秦至民国时期也是可以单独成词的②。二是“学习”很长一段时期都存在着同素逆序结构,说明其结构组合尚不稳定。我们对“习”在历代单独成词的频次进行了统计,具体如表3所示:

第二个阶段是1949年至今。该时期也具有两个显著特征:一是构成“学习”的“学”仍为动词、成词词素,“习”已转化为非词词素。二是其同素逆序结构“习学”在民国时期已基本隐退③,“学习”的语序得以稳定,不过,它们中间仍可以插入其他成分,其词汇化程度相对较低。也就是说,在这方面和短语的区别不是很大。

总之,我们通过对“学习”的历时考察,验证了上文对“学习”词汇化的理论分析是正确的,即“学习”属于“比较典型”的复合词成员,而且处于词汇化的第一个阶段。

(四)“习学”的隐退及原因

通过对“学习”“习学”同时期所使用语料的考察,可以发现,二者之间可以自由互换,在功能、语义等方面并无明显差异。不过,要将“学习”“习学”換成“学”或“习”,则基本上是不可以的,这主要是受制于韵律搭配和语体色彩。例如:

(40)今视汝书,犹不如吾。汝可勤学习。每上疏,宜自书,勿使人也。(西汉刘邦《手敕太子》)

(41)后游五天,寻求所未授者并诸经论,更重学习。凡得梵本瑜伽真言经论五百余部,奉为国家,详译圣言,广崇福祐。(北宋王钦若等《册府元龟》卷五十二)

(42)是时相太子已讫。渐渐长大,习学人间伎艺,总乃得成。(《敦煌变文集新书·太子成道经》)

(43)宾鸿却十分虔诚,一心习学,渐能替人治病,什么驱鬼捉狐,很有灵验。(民国许啸天《明代宫闱史》第二十九回)同时,也有个别用例可以替换为“学”或“习”。例如:

(44)帝善之,曰:“此武王伐纣之歌也。”乃令乐人习学之。今所谓“巴渝舞”也。(东晋常璩《华阳国志·巴志》)

(45)这舞枪弄刀,却是本慧二人原来在家本事,近又习学了法术,便掣出剑来,望巫师斫去。(明代方汝浩《东度记》第八回)

例(44)中的“习学”,可以替换为“学”或“习”;例(45)中的“习学”,可以替换为“学”。不过,替换前后的词语,在韵律和语体上均产生了一定差异。

董秀芳指出,像学习、治疗、寻找、增加等存在单音同义形式的双音词,其词汇化程度仍然是比较低的,与短语相区别的特征很少。可以认为,这类双音词是相应的单音词在韵律和风格上的互补形式,一般要求与双音词搭配,具有庄重的书面语色彩,它们只是作为一种风格变体存在于语言中[4](P125)。董秀芳的观点和我们上面的例句正可以相互印证。因此,我们认为,“习学”在使用中隐退之后,其功能完全由其同素逆序结构“学习”所承接,而没有“学”或“习”的参与。

如前所述,“习学”的隐退在民国时期已经十分明显。在当代语料中,“习学”一共出现11次,或为引用古籍或为仿古用法,因此,可以判定,“习学”已从现代汉语中完全退出了。之所以是“习学”而不是“学习”隐退,我们认为,主要原因是在于三个方面:

第一,从语用角度来说,随着“学习”词汇化程度的不断加强,到民国初期时,其语义和功能已经臻于完备,已经是一个比较典型的复合词。因此,人们更倾向于使用结构稳定的“学习”,而不是“习学”,这可以从使用频次上明显反映出来。

第二,从认知角度来说,“学”之“学习”义的产生时间要早于“习”的“学习”义,并且“学”的基本义就是表“学习”义,而“习”则要表达具有引申关系的多个意义,如“学习、复习、练习、熟悉”等。在认知上,由“学”在前组合而成的“学习”,在语言编码时更易于凸显“学习”义,在语言解码时也更容易识别到“学习”义;由“习”在前组合而成的“习学”,则在语言编码时不易凸显“学习”义,在语言解码时,“习”的多义性也会影响到对其“学习”义的识别。

第三,从语言经济原则的角度来说,作为一对同素逆序同义结构,“学习”“习学”的功能和语义并没有区别,在实际使用中就会存在竞争关系。只是由于二者的结构都不足够稳定,才能在历史上得以长期并存,一旦有一个结构稳定下来,另一个自然就成了“多余”的。这样的话,“习学”便逐渐从历史舞台上隐退下来。

综上所述,通过上文的探讨与分析,我们可以得出以下三点认识:

第一,“学”和“习”曾在历史上构成了跨层的成分序列、述宾结构和并列结构,其中,并列结构乃是现代汉语双音词“学习”的真正来源。双音词“学习”是由表“学习”义的同义词“学”和“习”直接并列组合而形成的,也没有经过先构成并列短语然后再词汇化的过程。同时,“习”的“学习”义也不是受“学”的组合同化作用而产生的。

第二,“学习”的词汇化过程可以划分为两个阶段:第一个阶段是西汉至民国时期,“学”和“习”都是动词、成词词素,组合构成了并列复合词“学习”;同时,“学习”还存在着同素逆序结构“习学”,两者在很长一段时间并行使用。第二个阶段是1949年至今,“学”仍保持着动词和成词词素的身份,“习”则转化为非词词素成分;同时,“学习”的同素逆序结构“习学”基本隐退。

第三,作为一对同素逆序结构,“学习”和“习学”自六朝至清代一直并存使用。“习学”的隐退,是由语用、认知、语言内部等因素造成的,其功能则完全由“学习”所承接,而没有“学”或“习”的参与。

需要指出的是,有些问题本文虽然有所涉及,但是仍需作进一步讨论。比如,既然“习”的“学习”义并不是因组合同化作用而产生的,那么“习”的“鸟反复地飞”义是如何脱落的,又是在什么时候脱落的?又如,在现代汉语中,表达“学习”这一语义范畴的词或语素有“学习”“学”“习”等,它们的具体分工又是怎样的?我们希望学界同仁能够专门撰文,对上述问题进行深入探讨。

参考文献:

[1]葛本仪.现代汉语词汇学(第3版)[M].北京:商务印书馆,2014.

[2]张博.组合同化:词义衍生的一种途径[J].中国语文, 1999,(2).

[3]吴竞存,梁伯枢.现代汉语句法结构与分析[M].北京:语文出版社,1992.

[4]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展(修订本)[M].北京:商务印书馆,2017.

[5]吴福祥.汉语语法化演变的几个类型学特征[J].中国语文,2005,(6).

[6]彭睿.构式语法化的机制和后果——以“从而”、“以及”和“极其”的演变为例[J].汉语学报,2007,(3).

[7]丁喜霞.中古常用并列双音词的成词和演变研究[M].北京:语文出版社,2006.

[8]杨吉春.偏义复词“睡觉”意义的嬗变[J].西北师大学报(社会科学版),2004,(2).

[9]王希杰.汉语的规范化问题和语言的自我调节功能[J].语言文字应用,1995,(3).

[10]于根元.说“友”[J].语文建设,1996,(3).

①表2中的≥3075,是说在1949—2014年期间,“学习”出现频次最低的年份为3075,其他年份都要高于这一数值。

②葛本仪认为,“习”在现代汉语中属于非词词素。“非词词素是指这种词素只能和其他词素进行组合来构成新词,却不能单独构地成一个词了。”[1](P52)当然,“习”的非词词素化,不仅是指“习”在“学习”义位上,也指在其“学习、复习、练习,熟悉,习惯”等所有义位上。表3意在说明,“习”演变为非词词素,应是在中华人民共和国成立以后。

③这里并没有使用“产生”“消亡”等说法,而是采用了词汇潜显理论中的“显现”“隐退”的表述[9](P12)、[10](P11-13)。我们认为这一表述更为准确。

A Study on the Historical Evolution and Lexicalization of “Xuexi(學习)”

Li Lidong

(School of International Education, Liaocheng University, Liaocheng 252000;

School of Liberal Arts, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract:This paper discusses the process and origin of modern Chinese disyllabic words “xuexi(学习)” by synchronic deduction and diachronic verification. It is found that the parallel structure of “xuexi(学习)” is not evolved from the predicate-object structure, but is formed by the direct parallel combination of the synonymous words “xue(学)” and “xi(习)” and has not gone through the process of forming parallel phrases first and then lexicalizing. Therefore, the “learning” meaning of the constituent “xi(习)” is not due to the combination assimilation of “xue(学)”. The lexicalization process of “xuexi(学习)” experienced two stages: “quasiverb” and “clutch word”. The retreat of “xixue(习学)” in the same morpheme and different order structure is caused by pragmatic, cognitive and linguistic factors, and its function is completely undertaken by “xuexi(学习)” rather than “xue(学)” or “xi(习)”.

Key words:“xuexi(学习)”;“xixue(习学)”;synchronic deduction;diachronic verification;lexicalization;retreat

作者简介:李立冬,男,聊城大学国际教育交流学院讲师,中央民族大学文学院博士研究生。