思维图式:指向言意共生的古诗词教学

2023-05-28史健

史健

教材中编入了一定数量的古诗词,这些古诗词是中国千百年来灿烂文化的结晶,具有丰富的人象、事象、物象、景象,是学生进行审美熏陶、文化传承、培品塑格的重要载体。借助思维图式,可以有效地将古诗词中的“言”“象”“意”统一起来,让古诗词的学习过程变得清晰可辨,让学生走向言意共生的古诗词学习。

一、概念图:学习古诗词的“言”

概念图可表示古诗词中“言”与“言”之间的关系,如字义的演变,字形、字音、字义的多样化等。不同的概念图,能够帮助学生更好地学习古诗词中的“言”,帮助学生在认字识词的基础上,了解“言”的变化规律。

1.“花瓣图”——聚焦一字多义

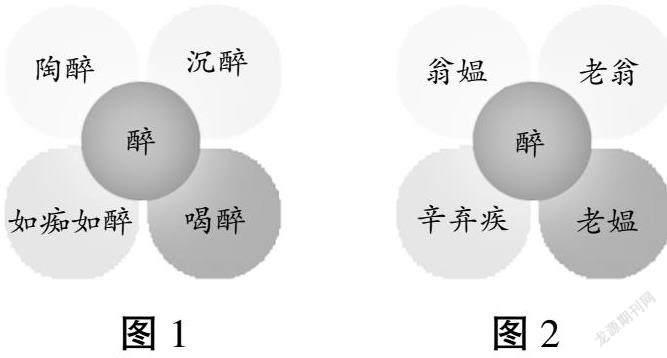

在古诗词教学中,抓住一些关键字词,可以让古诗词描述的画面更加具体,表达的情感更加清晰,从而避免教师逐字逐句地分析与讲解。如在教学《清平乐·村居》中“醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪”时,围绕“醉”字,学生提出了很多问题:“醉”是什么意思?是谁“醉”呢?为什么会“醉”呢?为解决这些疑问,教师通过概念图(见图1、图2)出示“醉”的意思,让学生进行选择。

教师通过“花瓣图”,打开学生思维的空间,让学生根据不同的义项进行思考与想象,丰富学生对词语的理解。学生能够从对“醉”的浅表化理解走向深度学习,获得清晰化的概念认知。

2.“同心圆”——区分字义外延

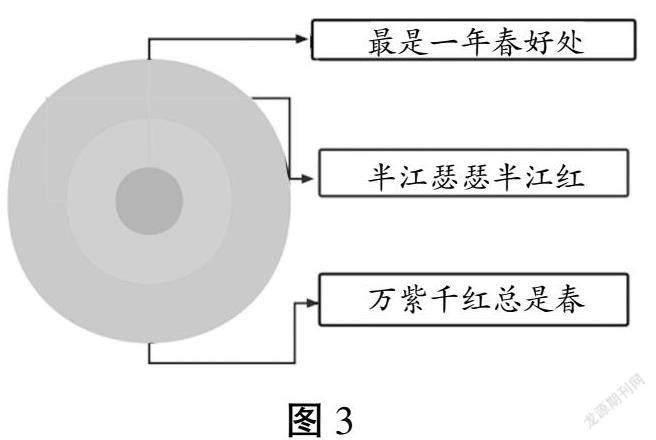

在《暮江吟》中,白居易抓住了傍晚江面上“瑟瑟”的景色特点进行了“连续观察”和“细致观察”,但是“瑟瑟”究竟是什么样的景色呢?在古诗词中,表示颜色的词语有很多,通过“同心圆”(见图3),让学生进行颜色的辨别,有利于学生在具体的诗境中了解词语的意思。

通过“同心圆”,学生在头脑当中建构起颜色从“绿”“半红半绿”到“红”的变化过程,为进一步体会傍晚江边的美景打好了基础。

3.“概念圈”——明确词语内涵

在《石灰吟》一诗的教学中,教师围绕课题中的“石灰”这一词语,用概念圈(见图4)的形式呈现石灰锻造的过程,引发学生思考:石灰石经过“千锤万凿”才从深山中被开采出来,接着又被投入到石灰窑中经过“烈火焚烧”,最后从一块块石灰石变成了石灰。

教师通过引导,让学生明白,从石头变成石灰的过程是痛苦的、漫长的。古诗中提到的三个词语,都是锻造石灰的关键步驟。由此,学生对“石灰”有了新的认识,这时候教师再让学生通过石灰这个“物象”来了解作者于谦要表达的“意象”就水到渠成了。随着思维图式的逐步建立,学生不仅获得了对诗词中“言”的理解,还形成了“象”的建立,走向了对“意”的把握;不仅获得了言语能力,还了解了科学知识,形成了价值观念,发展了语文核心素养。

二、流程图:辨析古诗词的“象”

概念图能够帮助学生了解诗词中“言”的精练,通过反复推敲揣摩,获得“言”的概念,流程图则能够帮助学生进一步理解作者在诗歌中塑造的“象”,是一个“说象”“明象”“抽象”的过程。

1.“情节梯”——感知“说象”内容

古诗词也是有情境有情节的。运用“情节梯”(见图5),能够帮助学生找到古诗词中具体的物象、人象、事象、景象,让学生在“说象”中形成对古诗词的整体感知。如《寻隐者不遇》一诗,有人、有物、有事,情节一波三折,通过找到古诗中的“一问三答”的情节,有助于学生感受作者“满怀希望而来—感到一线希望—最终失望而归”的心理变化。

在教学中,教师围绕古诗中不同的“象”,让学生充分交流对话,自由表达,形成一个“情节梯”,并沿着这个“情节梯”感知“隐者”的形象,从而建立起“隐者”的概念认知,指向对作者“意”的表达。

2.“线路图”——辨析“明象”线索

小学古诗词一般以写景、记事、抒情为主。对于一些叙事类诗词的教学,教师需要创设情境,让学生当一回“导游”,通过“情节地图”的方法了解作者的行文线索,从而找到作者在诗词中是如何通过“象”来进行写景记事、说理言志的。如在毛泽东《七律·长征》的教学中,教师引导学生发现作者在诗歌中具体描写了哪些“景象”,这些“景象”当中又包含了哪些“事象”,在这些“事象”当中我们仿佛还能看到哪些“人象”,形成“长征”线路图(见图6),有助于学生在学习中逐渐“明象”。

3.“支架图”——展开“抽象”表达

古诗词中的“象”一般都有着明确的“意”,但是在不同的诗词意境中,“象”所表达的“意”既有联系,也有区别。教师运用“支架图”,能够帮助学生从诗词常见的“象”中发现“意”的表达。如《渔歌子》中“西塞山前白鹭飞”,《绝句》中“一行白鹭上青天”,两首诗都有“白鹭”这一物象。学生通过“支架图”,能够从“言”的角度,发现两位作者在诗词中都提到了“白鹭”;从“象”的角度,分别是“白鹭飞”和“上青天”,白鹭自在舒展,悠闲自得,展翅远飞;从“意”的角度,都表达了诗人高洁、从容、自由的心情。这样,学生就建立了对“白鹭”的意象支架。教师可以以此作为得“言”得“意”的工具,让学生进行迁移运用,这样学生更容易建立起对古诗词中“白鹭”的意象认知。

在教学中,教师还可以根据同一物象的不同意象建立支架。如“柳”一直以来就是文人墨客钟情的意象之一。统编版教材中和“柳”有关的诗句有很多,如《诗经》“杨柳依依”的句子,表示着美好;“柳”和“留”谐音,在意象中也表示离别;同时,柳又种植在门前屋后,在意象中还有家乡的意思。通过《村居》和《咏柳》两首诗,我们还可以补充“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”等句子,让学生通过同一物象感受不同的意象。

三、表单图:理解古诗词的“意”

在实际教学中,有些图式兼具了“图形”和“表单”的形式和作用,能引导学生更好地感知、理解课文内容。

1.“肖像画”——感知古诗词中“人象”意义

古诗词的教学,最重要的路径是“知人论世”,通过了解人物的生活、事迹、生平、经历等,有助于学生更好地理解诗词内容。如在教学《九月九日忆山东兄弟》的时候,教师采用“肖像画”(见表1)的方式,帮助学生了解作者,理解古诗。

通过“肖像画”,整首古诗内容清楚明了地出现在学生面前。教师借助这些“人象”,能帮助学生感受作者思念家乡、思念亲人的感情,降低学习古诗难度,提高学习古诗兴趣。

2.“事件图”——感知古诗词中“事象”意义

教学《清平乐·村居》一词时,辛弃疾笔下不同人物有着不同的行为表现,读懂这些“事象”,有助于学生围绕“事件图”(见表2)理解课文内容,从而走进辛弃疾的内心世界,感知辛弃疾的精神品格。

在交流中,学生通过对词中描述的事件进行辨析讨论,发现茅檐、小溪、青草是农村常见的景象,饮酒聊天、除豆割草、编织鸡笼、卧剥莲蓬等,是常见的事件,但是将这些内容组合在一起,就把和平宁静、朴素自然的上饶生活描写得生动真实。从今天的物质生活角度看,这样的生活还算不上“美好”,但是为什么作者却感到“醉”,感到“相媚好”,感到“喜”呢?就在于作者要通过这些“事象”表达自己的情感。一方面反映了作者对这样生活的向往,另一方面也表达了作者“醉里挑灯看剑”的爱国追求。

3.“对照图”——感知古诗词中“景象”意义

很多詩词中都会出现彼此关联的景象,这些景象的描写是作者基于“意象”选择的结果。通过比较,学生能够发现“景物”与“意象”之间的关联,从而更好地理解古诗。如《渔歌子》的赏析中,就可以让学生将《和答弟志和渔父歌》中的景象与诗中内容进行比较(见表3),帮助学生理解张志和的志趣表达。

4.“任务图”——感知古诗词中“物象”意义

“任务图”是基于古诗“物象”的认知,为学生提供意象理解的支架,帮助学生走向“言”“意”共生的路径。如在《长相思》的学习中,纳兰性德在军旅途中所见事物都包含了丰富的意义。“任务图”(见图8),能够帮助学生理解词人的内心世界。

在古诗词教学中,教师让学生的思维可视,让诗词中的“言”“象”“意”可视,能够让学生在思维图式的帮助下,在得“言”得“意”的过程中走向“言”“意”兼得,“言”“意”共生,让学生在经历与实践中爱上诗词,爱上语文生活实践。

(作者单位:江苏泗阳经济开发区学校)

责任编辑 宋园弟