甘肃杨上旧石器遗址剥片技术与策略

2023-04-29赵宇超李锋周静陈福友高星

赵宇超 李锋 周静 陈福友 高星

摘要:本文通过对甘肃杨上旧石器时代遗址出土石核与石片的原料、形态和类型的分析,探讨了石制品所体现的古人类的剥片技术及其特点,并从原料适应与文化传承的角度探讨了其技术策略产生的原因。杨上遗址石制品原料以脉石英为主,打片采用锤击法;包括普通石核和盘状石核两种剥片模式。由于脉石英原料易碎且破裂方式较难预判,导致剥片的掌控难度大,故而石核多呈现出台面选择的机会性与不确定性,缺少对于台面的修整以及剥片面的固定深入开发。在石片毛坯加工修整难度较大的情况下,古人可能更倾向于生产大量的石片,并从中选取形态角度合适的边刃直接使用。石核、石片的类型组合以及原料的构成比例从早到晚无明显变化,体现了陇西黄土高原旧石器时代早期文化传承的稳定性。

关键词:旧石器时代早期;考古学;石制品;石英;技术

1 引言

近年来,中国旧石器时代早期石器工业的研究逐渐摆脱了类型学的束缚,学者从操作链、技术组织、生态适应与行为认知等多个视角出发,揭示出了过去被忽视的“模式1”体系之下人类行为多样性以及技术演进的细节。一些研究表明,所谓的简单石核- 石片技术,同样存在石核台面与剥片面的有效开发、器物的精细化加工等技术细节的发展演进;还有一些研究表明,即使剥片与加工技术没有明显变化,但原料选择、器物组合和加工利用强度等方面的变化依然反映了打制者对于环境与资源的能动适应[1-5]。作为目前陇西黄土高原发现的有确切年代的最早旧石器时代遗址,杨上遗址多个文化层所代表的古人类对遗址的长时间较为持续性地利用,对于揭示黄土高原西部旧石器时代早期的石器技术发展,以及古人类对环境的行为适应过程有着重要的价值。目前,研究团队已就杨上遗址石制品整体技术组织、流动性与黄土高原间冰期(MIS 7)- 冰期(MIS 6) 气候旋回之间的耦合关系撰文探讨[1]。本文重点关注杨上遗址石制品所体现的剥片技术与策略,并从文化与适应的角度阐释其产生原因。

2 研究材料与方法

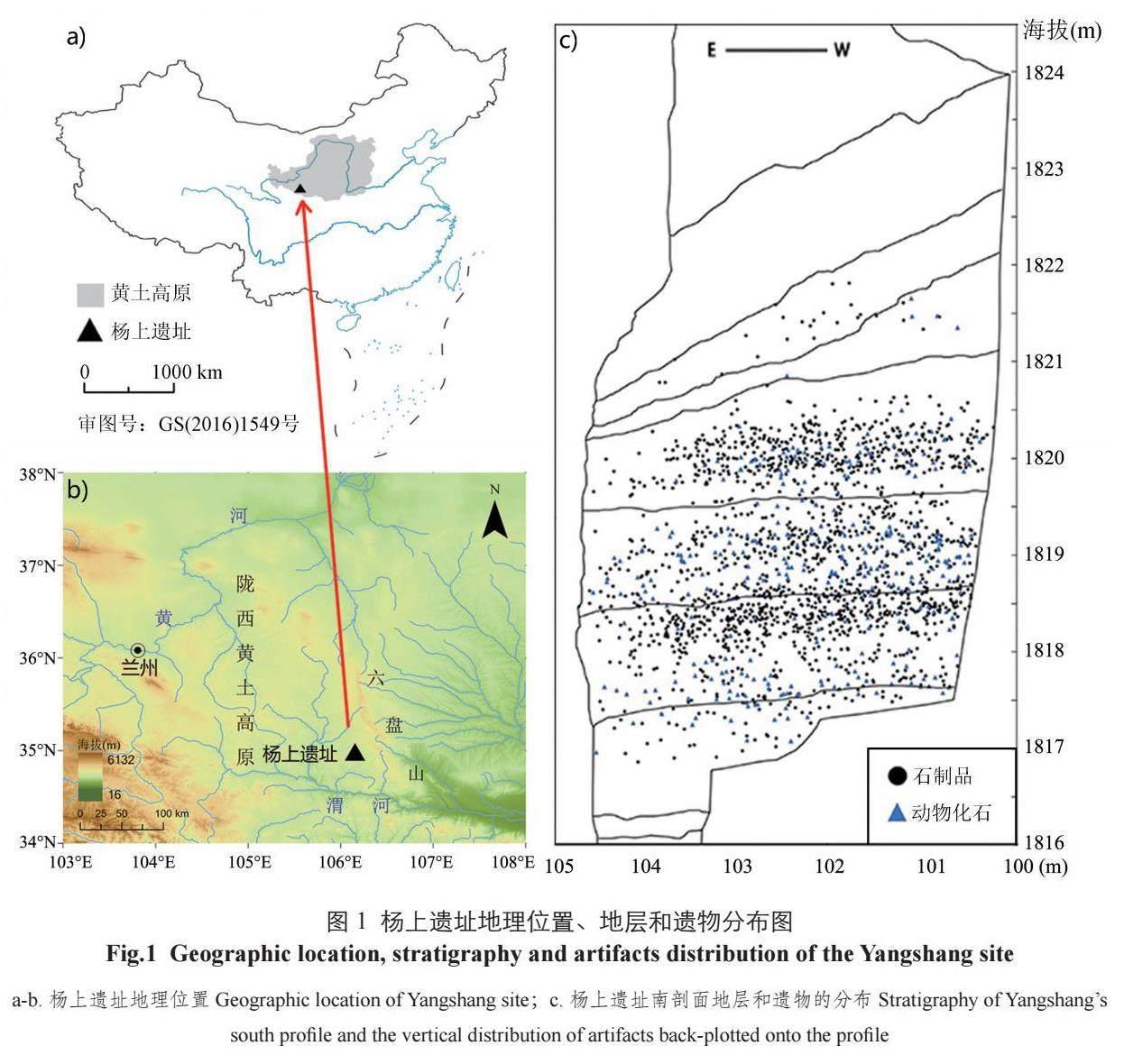

杨上遗址位于甘肃省张家川回族自治县张川镇杨上村,地处六盘山以西的陇西黄土高原(图1)。遗址地理坐标为34°59′50.13″N、106°10′13.79″E,海拔约1816 m。2013 年中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与甘肃省文物考古研究所合作对该遗址进行了系统发掘,发掘最大面积近12 m2,揭露剖面厚度近9 m。遗址可划分为11 个堆积地层,第4~9 层(L4~9) 含有石制品和动物化石,其年代跨度为距今约22~10 万年[6]。遗址共出土石制品1696 件,动物化石337 件。由于遗址大量的断块、碎屑缺乏有效的剥片与加工痕迹信息,本文仅针对遗址出土的石核以及完整石片进行分析。

本文对于杨上遗址剥片的研究,首先关注遗址石核体现出的不同剥片技术。对于剥片技术的划分主要通过区分遗址中是否存在不同技术类型的石核如盘状石核、石叶石核或细石核等完成。对于同一技术体系下石核剥片模式的细化研究,主要通过观测石核的形状、台面与剥片面数量、石核在剥片过程中的旋转方式等实现。在此基础上,从技术组织的理念出发探讨古人类在剥片过程中根据实际情况所作出的适应性抉择。依据技术组织动态研究的视角[7],将石核本体置于剥片流程的中段:研究视角既要前移来观察不同原料的物理属性以及原始形态大小对石核剥片技术的影响;也需要延伸去关注剥片的终端产品——石片毛坯。因为技术需要通过终端产品来服务人类,产生的石片毛坯与古人类生活需求的契合度很大程度上决定了哪些剥片技术或开发模式会被更加普遍的采用。

3 结果

3.1 原料构成

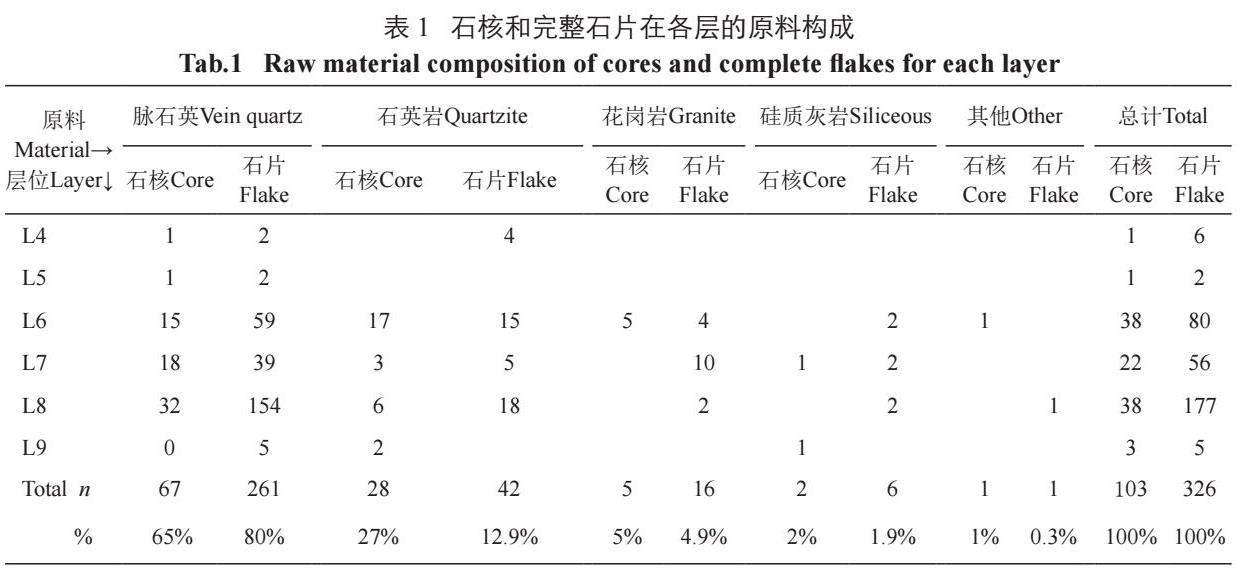

杨上遗址共出土石核103 件,占石制品总数的6%。原料以脉石英为主(n=67;65%),还有一定数量的石英岩(n=28; 27%),少量的花岗岩和硅质灰岩(表1)。遗址出土完整石片326 件,占石制品总数的19%。原料以脉石英占主导地位(n=261; 80%),石英岩次之(n=42; 12.9%),花岗岩和硅质灰岩数量很少(表1)。整体来看,杨上遗址石核和完整石片的原料构成方式基本一致。对比主文化层(L8~6) 的原料构成可以发现,脉石英类的石核和石片长期居于主导地位,以L6 为例,石英岩石核的数量(n=17) 就大于脉石英石核(n=15)。

3.2 石核分析

3.2.1 石核类型

杨上遗址的石核类型主要依据剥片方向、台面和剥片面的分布以及数量进行划分。根据剥片方向以及台面与剥片面的关系,可以分为两大类:一类是普通石核,另一类是向心剥片的盘状石核。根据台面数量,普通石核可进一步划分为单台面、双台面、多台面石核。盘状石核可分为单面或双面盘状石核。

普通石核 杨上遗址单、双、多台面石核比例接近;石核多为不规则的多面体块状形态(图2);石核的台面与剥片面没有固定的模式或顺序;台面以自然台面为主(n=120;58%),人工台面虽然具有较高比例( 表2),但是台面疤痕无规则,加工与修整的意义并不明显,更多的可能是石核毛坯人工破碎的新鲜面或是在打片过程中对台面造成的破坏。盘状石核 该类石核的一般定义是指沿着石核的一个边沿向单侧或两侧向心剥片,形成的两侧突起的石核[8]。杨上遗址出土的石制品中可以辨识出5 件较为典型的盘状石核。

单面盘状石核共3 件:石核的上工作面为台面,台面均为砾石面。沿理论交汇面的边缘进行垂直于台面或垂直于石核边沿切线方向的剥片,上下工作面的交角在60°~95° 之间。上工作面面存在锤击时导致的台面破损情况。下工作面为剥片面,可识别的剥片痕迹数为5个者2 件、6 个者1 件。双面盘状石核共2 件。石核的上下工作面既作为台面也是剥片面,上下工作面的交角在70°~80° 之间。石核可识别的剥片痕迹数均为7 个,石核整体石皮覆盖率低于25%。

3.2.2 石核剥片模式

单台面石核 自然台面占70%,剥片面可识别阴疤在1~2 个者占所有剥片面的85%,阴疤均为单向排列,有43% 的石核块体自然面覆盖率超过50%(表2)。

以上数据说明,该类石核多以自然砾石面为台面直接剥片。残留的少量阴疤说明剥离的石片数量,再加上较高的石皮覆盖率,整体显示了较低程度的石核利用率。但剥片面数量在2 个或以上者占相当比例(n=15; 53%),表明古人类在利用这类石核毛坯时还是进行了一定程度的剥片面的开发。开发的方式主要是在台面固定的情况下,通过横向水平旋转石核毛坯,获取新的剥片面。例如标本2013YS0395,该石核以脉石英砾石为毛坯,台面为自然砾石面,所对应的4 个剥片面虽互相连接却环绕石核周身,体现了剥片过程对毛坯的水平旋转;剥片面1 保留剥片阴疤3 个,剥片面2、3 各保留阴疤1 个,体现了对于石核毛坯较充分的利用(图2: 1)。

双台面石核 自然台面占65%;人工台面以素台面为主,有25% 的台面是剥片面转化而成。剥片面的阴疤在1~2 个者占所有剥片面的82%,单向剥片痕迹占90%,仅有少量的对向、垂向、和多向阴疤组合。有22% 的石核块体自然面覆盖率超过50%。

该类石核虽仍以自然台面居多,单个剥片面阴疤数量较之于单台面石核没有明显变化,但是由于剥片面数量增加,整体剥片率提升,石皮覆盖率也有显著下降,说明该类石核的利用率相对有所提高。若将一处台面朝向观察者的上方,则可以发现石核发生了纵轴方向上的旋转。因此形成了台面连续(n=25) 与不连续(n=12) 两种剥片模式。典型的台面连续模式表现为石核纵向旋转90°,则两台面垂直相连(图3: A)。而典型的不连续模式则以石核纵向旋转180°,两台面平行相对为代表(图3: B)。值得注意的是,这种横纵旋转并非无序随机的,而是伴有一定的目的性。不同的台面与剥片面安排往往是古人类根据块体表面状态以及角度做出的灵活选择。比如,一些台面连续的石核,很大程度上是由于打制者希望继续利用上一个台面对应的较为平整的剥片面作为新的台面所致;而一些台面不连续的石核,往往由于古人类希望继续开发同一个剥片面而形成了台面平行对向剥片的特征。但根据剥片面阴疤统计,后者数量十分有限(n=7; 7%)。例如标本2013YS0200,该石核以脉石英砾石为毛坯,两个台面上下相对,台面1 为砾石面对应剥片面1 和2,台面2 同样为砾石面也在剥片面1 上剥片,从而在剥片面1 形成了对向剥片痕迹(图2: 2)。

多台面石核 自然台面占49%,人工台面中有19% 是利用了业已存在的剥片面为台面。剥片面可识别阴疤在1~2 个者占所有剥片面的82%,单向剥片痕迹占84%。仅有9% 的石核块体自然面覆盖率超过50%。

该类石核同样可以划分为台面连续与不连续两种模式。台面连续者18 件,台面不连续者15 件。有50%的台面连续石核都出现了利用原有剥片面为新的台面的情况。相较于单、双台面石核,该类石核台面类型中,人工台面的数量有显著增加。虽然单个剥片面剥离的石片数量仍十分有限,但是剥片面数量的进一步增加和石皮覆盖率的进一步减少,都表明该类石核的剥片利用率相对更高。面对不规则的多面体毛坯、台面与剥片面的多次转化、以及借助石核的典型部位为参照点或参考线进行有次序的开发,表现出打制过程中古人类思维活动的一定程度的组织计划性。例如标本2013YS1410,该石核以脉石英砾石为毛坯,属于单台面石核与盘状石核剥片模式复合的产物(图2: 3)。如图3: C 所示,该石核首先从台面1 向3 个面剥片。其中剥片面2 可识别剥片痕迹4 处,但是剥片长度不及石核长的70%,产生的断坎导致剥片面2 中部凸起。这反倒使得剥片面2 和3 的夹角作为台面角更加适合剥片。于是打制者将石核倾斜90°,剥片面2、3 便成为了上下工作面,打制者继续沿二者的交界线进行交互剥片。剥片面2、3 因此也保留了来自两个垂直方向剥片的特征。

盘状石核 对于工作面进行的持续开发,使得其单个剥片面含有的阴疤数量(5~7 个)高于普通石核以1~2 个为主的平均水平。不同于普通石核,盘状石核的阴疤痕迹以单向为主的特征,呈向心组合排列。标本2013YS0240,单面盘状石核,以脉石英砾石为毛坯(图4: 1);台面更加凸起,基本被砾石自然面所覆盖,由4 个面构成,其中3 个被用作台面,台面有破损的片疤。下剥片面较为扁平,剥片阴疤大体向中心汇聚。剥片痕迹长度不超过2 cm,断坎较多。标本2013YS1165,双面盘状石核,以脉石英砾石为毛坯(图4: 2)。

上工作面相对凸出,由4 个面构成,其中全部被用作台面向下剥片;下工作面较为扁平,4 个剥片面大体向中心汇聚。其中两个剥片面被用作台面,向上工作面剥片。剥片疤远端多为断坎,剥离的石片最长2.5 cm。

3.3 完整石片与石片毛坯

3.3.1 形态和大小

根据高星对周口店第15 地点脉石英为主的石片形态划分,杨上遗址的完整石片形态根据其两侧边的形状走向可划分为两边向尾端汇聚的三角形石片、两侧边平直且平行的石片、两侧边向外突出的半圆或近圆形石片和侧边几何形状不规则的石片[9]。统计结果显示,遗址中三角形石片和平行石片共184 件,占完整石片的56%(表3),两类石片侧边相对平整,石片的边缘适合直接使用。同时遗址中含有相当数量的不规则石片(n=140; 43%),其中一些标本并不完全符合破裂原理特征。从不同原料石片尺寸大小来看,Kruskal-Wallis 检验发现不同原料完整石片长、宽、厚等各项指标差异显著(图5)。通过邓恩多重比较法(Dunn's Multiple Comparison Test),我们发现脉石英完整石片的长、宽、厚均显著小于其他原料标本1)。

3.3.2 类型与背面特征

杨上遗址的完整石片采用Toth 建立的石片动态分类系统[10],将完整石片分为6 类(表3)。遗址完整石片以自然台面者居多(66.6%),这与遗址石核整体缺乏台面修整、以自然台面为主的情况相符合。关于石片背面,63.5% 的标本不保留原生石皮,仅5.8% 的标本全部为自然面所覆盖。

石片背面的疤痕可以反映石片剥离前的剥片动作(顺序和方向等),由此可以推测打制者对该石片所在剥片面的利用方式[11]。同向背面疤向反映以同一个台面为基础对同一剥片面的持续利用;背面疤向为横向或垂向则反映石核旋转90° 以互相垂直的两个台面为基础对同一剥片面进行开发;背面疤向为反向或对向则反映石核旋转90° 以相对的两个台面为基础对同一剥片面进行开发;背面为疤向为多向则反映了对同一剥片面的转向利用。表3 显示,遗址完整石片背面可识别疤向以同向为主占67.8%。反映了石核剥片过程中,对同一剥片面的开发应该是以同向为主。而背疤为同向的石片标本中,有85% 仅保留有1~2 处阴疤。结合对向、垂向、多向等比例很低的现象,可以得知打制者通过转向来持续开发同一剥片面并不普遍,整体对于石核单个剥片面的利用持续程度不高,这也符合之前对于石核开发的分析结果。

3.3.3 石片毛坯的器物

石器仅占石制品总数的5%(n=92),属于中国北方小石器传统中常见的类型组合[1,2]。刮削器数量最多(n=66; 72%),还包括有少量的锯齿刃器(n=11; 12%) 和尖状器(n=9;10%),石锥(n=3; 3%) 和石锤(n=3; 3%) 数量很少。大部分石器由脉石英加工而成(n=78;85%),石器毛坯以石片为主(n=59; 64%)。以石片为毛坯的石器加工部位主要位于石片的侧缘和远端,加工方式以正向加工为主,反向者也多是由平坦的背面向劈裂面进行加工。石片类刮削器、锯齿刃器和尖状器的平均刃缘角度分别为56°、48° 和60°。

4 讨论

4.1 剥片策略和原料适应

除了单台面单剥片面的普通石核(n=13; 98%),其余石核标本在剥片过程中对块体进行了转向。转向过程并非盲目随机的,而是在对石核的几何形态具备了整体把握之后围绕某个轴向、某一剥片面或是某条参考线来对块体进行旋转,并在块体旋转的过程中开发利用合适的台面与剥片面。台面虽未经精致修理,但打制者多会选择平坦的自然砾石面或破裂面为台面,有时还会利用之前打制过程中形成的剥片面作为新的台面。无论是石核剥片面残留的阴疤还是完整石片的背疤方向组合,均显示出打制者对于同一剥片面缺乏连续深度的开发。但是遗址所有石核标本含剥片面在3 个以上者占52%(表2),表明古人倾向于通过开发更多的剥片面来弥补在单个剥片面上所获得的石片的不足。

上述剥片策略的形成可以认为是在原料限制条件下古人类的适应性结果。相对于以隐晶质结构为代表的燧石和黑曜岩,脉石英因晶体颗粒粗大和节理发育容易在打片时破裂和崩断,因而被公认为不易控制的石器原料[12-14]。打制实验表明,脉石英原料不仅在剥片过程中容易出现破碎,其物理结构也常常阻碍打击力的有效传导,从而不易获取大型或长型石片[15]。杨上遗址出土的不完整石片(断片和裂片)、断块和碎屑共计1105 件,占出土石制品总量(n=1696) 的65%,而其中以脉石英为原料者(n=1323) 占78%[6]。本文完整石片的统计结果表明,在排除了不同时期人为因素对于不同原料石片大小差异的影响以后,脉石英标本在长、宽、厚度上均小于其他原料的石制品。这些都反映了杨上遗址脉石英原料的物理性质对于古人类剥片形态大小的客观影响是难以避免的。因此就剥片的可控性而言,脉石英并非理想的原料。在缺乏石核预制技术的情况下,剥片过程中台面的破损,台面角的变异性以及剥片的阶状断口都会导致以单向为主的开发难以持续深入,从而不得不旋转块体寻找新的合适的台面与台面角度。

脉石英虽然与石英岩、花岗岩的莫氏硬度等级相同,但是其内部节理发育易破碎的特点反而使得古人类可以相对省力地获取更多的石片毛坯[13,15]。因此,尽管在形态和尺寸上不如从其他原料剥片产品理想,脉石英石片往往保留有天然的锋利刃缘,在不至过薄的情况下其较强的硬度又能保证器物刃缘的持久性。即便生产的石片过小,难以长期使用维护,但是脉石英原料的易碎性,使得快速有效获得新的石片和替代性刃缘并非难事。杨上遗址以石片为毛坯的工具仅占出土石制品的3.5% (n=59)。这些石器边刃钝厚,加工目的应该是强化边刃在重型的切割刮削过程中的耐受性[1]。而杨上遗址大量未经加工的边缘相对锋利的石片很有可能直接作为工具进行使用。目前有关脉石英石片的微痕研究已经表明,脉石英石片在未加工的情况下,会直接用于完成切割、刮削等多样的活动[16]。未来杨上遗址相关微痕研究的开展,可以进一步佐证我们的推测。

4.2 剥片技术与盘状石核

石片由锤击法产生,石核体现出两种剥片模式:其一为普通石核技术,包括单台面、双台面以及多台面石核;其二为盘状石核技术,包括单面与双面盘状石核两种。从两类石核的终端产品来看,二者均以生产石片(区别于石叶、细石叶)为目的。石核、石片的类型组合以及原料的构成比例从早到晚没有明显变化,显示出即使经历了MIS 7~MIS5(间冰期- 冰期- 间冰期)的气候旋回,陇西黄土高原的旧石器时代早期文化依然得到了稳定的传承。

盘状石核概念最初是Bordes 提出的,被认为是勒瓦娄洼石核技术的产物[17]。然而考古材料表明,盘状石核并不仅局限于旧石器时代中期石器技术的组合中,旧石器早期的奥杜威文化直至旧石器晚期相当长的时间尺度内同样有所发现[18]。盘状石核虽与勒瓦娄洼石核共同构成欧洲旧石器时代中期的典型特征,但其本身并不具有划分时代的意义。有学者认为该类器物可以作为中国旧石器文化中期的分期标志[19],但就目前国内的发现与报道来看,上述论断还缺乏足够的证据支持。首先,从其时间分布来看,该类器物从中更新世一直延续至旧石器时代晚期,并不具有明确的分期意义。其次,从发现数量来看,多数遗址数量寥寥,难以形成明确的技术体系,含一定数量盘状石核的典型的遗址仅包括周口店15 地点、许家窑、丁村、洛南盆地与灵井遗址[20]。目前,国内盘状石核的研究还存在遗址年代不清、石核划分标准不一致的现象。例如,灵井遗址在2006 年的新材料中发现一批盘状石核,而该类石核在该遗址以前的研究中多被归入手镐和其他大型砍砸器[21],这类现象应不是孤例。随着今后对于中国盘状石核研究的重视加强,相信会有更多的材料来帮助我们了解盘状石核以及向心剥片技术在中国的旧石器文化演进中扮演的具体角色。综合上述研究现状,目前暂不宜把杨上遗址的盘状石核看作是一类独特的文化因素。

5 结语

杨上遗址的石制品原料以脉石英为主,脉石英原料的特性对石核的开发和石片毛坯的形态产生了重大影响。由于剥片的掌控难度大,大量的普通石核呈现出台面选择的机会性与不确定性,缺少对于台面的修整以及剥片面的固定深入开发。在石片毛坯加工有限的情况下,古人可能倾向于生产大量的石片从中选取形态角度合适的边刃直接使用。杨上遗址剥片技术与策略的研究,为中更新世晚期陇西黄土高原古人类的技术平稳演进,和对劣质原料的适应提供了重要信息;并对正确认识石制品特点形成的文化与适应机制,和评判遗址石器技术特征提供了启示。

参考文献

[1]Zhao YC, Zhou J, Chen FY, et al. Lithic technological responses to environmental change during the penultimate glacial cycle (MIS7-6) at the Yangshang site, western Chinese Loess Plateau[J]. Quaternary Research, 2021, 103: 148-159

[2]Yang SX, Petraglia MD, Hou YM, et al. The lithic assemblages of Donggutuo, Nihewan basin: Knapping skills of Early Pleistocenehominins in North China[J]. PLoS ONE, 2017, 9: e0185101

[3]Pei SW, Xie F, Deng, CL, et al. Early Pleistocene archaeological occurrences at the Feiliang site, and the archaeology of humanorigins in the Nihewan Basin, North China[J]. PLoS One, 2017, 11: e0187251

[4]Li H, Li ZY, Gao X, et al. Technological behavior of the early Late Pleistocene archaic humans at Lingjing (Xuchang,China)[J]. Archaeological and Anthropological Science, 2019, 11: 3477-3490

[5]Yang SX, Wang FG, Xie F, et al. Technological innovations at the onset of the Mid-Pleistocene Climate Transition in high-latitudeEast Asia[J]. National Science Review, 2021, 1: nwaa053

[6] 赵宇超,周静,李锋,等.甘肃张家川县杨上旧石器时代遗址的发掘[J].考古,2019, 5: 66-77

[7]Nelson MC. The study of technological organization[J]. Archaeological Method and Theory, 1991, 3: 57-100

[8]Debénath A, Dibble HL. Handbook of Paleolithic Typology-Volume One: Lower and Middle Paleolithic of Europe[M]. Philadelphia:University Museum University of Pennsylvania,1994

[9] 高星.周口店第15 地点剥片技术研究[J].人类学学报,2000,19(3): 119-215

[10]Toth N. The artifact assemblages in the light of experimental studies[A]. In: Isaac, GL.(Ed.) Koobi Fora research project[C].Oxford: Clarenden Press,1997

[11] 李锋.“文化传播”与“生态适应”— 水洞沟遗址第二地点考古学观察[D].北京:中国科学院大学,2012

[12] 高星.周口店第15 地点石器原料开发方略与经济形态研究[J].人类学学报,2001, 20(3): 186-200

[13] Seong CT. Quartzite and vein quartz as lithic raw materials reconsidered: Aview from the Korean Paleolithic[J]. Asian Perspectives,2004, 43: 73-90

[14] Knutsson K. ‘Simple need not mean ‘archaic[J]. Antiquity, 2014, 88: 950-953

[15]Manninen MA. The effect of raw material properties on flake and flake-tool dimensions: a comparison between quartz and chert[J].Quaternary International, 2016, 424: 24-31

[16]Knutsson H, Knutsson K, Taipale N, et al. How shattered flakes were used: Micro-wear analysis of quartz flake fragments[J].Journal of Archaeological Science: Reports, 2016, 24: 517-531

[17]Bordes. Principes dune méhode déude des techniques de déitage et de la typologie du Palélithique ancien et moyen[J].LAnthropologie, 1950, 54: 19-34

[18]Terradas X. Discoid flaking method: Conception and Technological Variavvility[A]. In: Peresani M(eds). Discoid LithicTechnology-Advance and Implications[M]. BAR International Series, 2003, 1120: 19-32

[19]Yee MK. The Middle Paleolithic in China: a review of current interpretations[J]. Antiquity, 2012, 86: 619-626

[20] 陈宥成,曲彤丽.盘状石核相关问题探讨[J].考古,2016, 2: 88-94

[21] 李占扬.许昌灵井旧石器时代遗址2006 年发掘报告[J].考古学报,2010, 1: 73-100