中国史前人类的头骨变形

2023-04-29何嘉宁冉智宇

何嘉宁 冉智宇

摘要:头骨变形是一种具有广泛时空分布的古老文化习俗,可能与身份等级标记、美学、宗教等多方面有关,同时也是古代社会育婴行为的结果。中国史前人类的头骨变形线索最早见于旧石器时代,在新石器时代以后发展为普遍的文化习俗,存在额枕- 环状变形和枕部变形两个本地起源的体系。额枕- 环状变形发源于东北北部地区,具有强烈的外观展示性,所需技术复杂,是中国乃至世界范围内最早出现的有意识头骨变形习俗之一,并可延续至历史时期;其起源可能与东北地区独特的资源地理环境以及旧、新石器时代过渡阶段采集渔猎社会复杂性的发展,如性别分工、等级分化等存在关联。枕部变形的地理分布以黄河流域为中心,其对外观改造较弱,技术相对简单,在新石器时代晚期至末期普遍流行;最初出现可能与北方农业社会的育婴实践有关,并逐渐演变为文化习俗。枕部变形在新石器时代末期开始衰落并在青铜时代以后基本消失,这一过程应与新石器时代晚期以来的文化发展历程,尤其是中国新石器末期传统文化核心区衰落的史前文化格局重大变革有关。

关键词:史前;生物人类学;解剖学;头骨变形

1 前言

头骨变形是人类对身体的一种处理与修饰行为,在世界各地古代文化中有丰富的记录[1]。在人工拔牙、牙齿装饰、开颅术、缠足等一系列与身体处理相关的古代文化习俗中,头骨变形的时空分布最广,受到了最为广泛的关注。头骨变形的最早线索来自于4.5 万年前伊拉克Shanidar 尼安德特人,但尚存较大争议[2,3]。至全新世,头骨变形习俗在世界各地逐渐流行,并一直延续到了现代社会[4]。作为一种遍及世界的文化实践,不同时代文化背景下的头骨变形在类型表现、变形方法、目的动机、起因、发展等方面都表现出明显的多样性。

头骨变形通常都伴随有显著的颅面外表改变,从而具有高度符号化的视觉效果。研究表明,头骨变形可能与身份符号、等级标记、族群或家庭标志、战争慑敌、健康观念、性别、美学、宗教等诸多方面存在联系[5-7]。头骨变形行为的实施,通常发生在头骨发育最为快速的婴幼儿阶段,包括与睡姿等有关的无意识头骨变形也主要发生在这一时期。儿童后期乃至成年阶段,由于颅骨接近或已经发育完成,很难再产生显著的形状变化,因此头骨变形还与古代社会的育婴实践有关[7]。婴幼儿尚未发育出个人主观意识,其头部变形的表现是由古代社会或家庭所决定的,反映了强加于婴幼儿的社会规范和控制,这与丧葬仪式所反映的死亡观念相呼应[8]。头骨变形与成人仪式无关,而与身份符号关系更为密切,在这方面与很多其他形式的身体改造行为形成鲜明对比[6]。

对中国史前人类头骨变形的关注始于大汶口文化古代人群的变形研究。近年来,史前人类头骨变形的案例逐渐增多,本文在已有资料及研究的基础上,对中国史前人类头骨变形的整体时空分布和样式特点进行梳理总结,对头骨变形是否有意识行为进行分析,同时也对头骨变形这一重要文化习俗在中国的起源、发展与传播进行讨论。

2 研究材料

中国目前已有40 余组史前人群或化石的头骨变形案例报道,除周口店山顶洞102 号头骨为旧石器时代外,其他均属于新石器时代。本研究观察各组材料变形的样式、发生率、性别差异,并结合时代和考古背景,按地理区域对材料进行梳理[9-50(] 详见网上附属材料)。

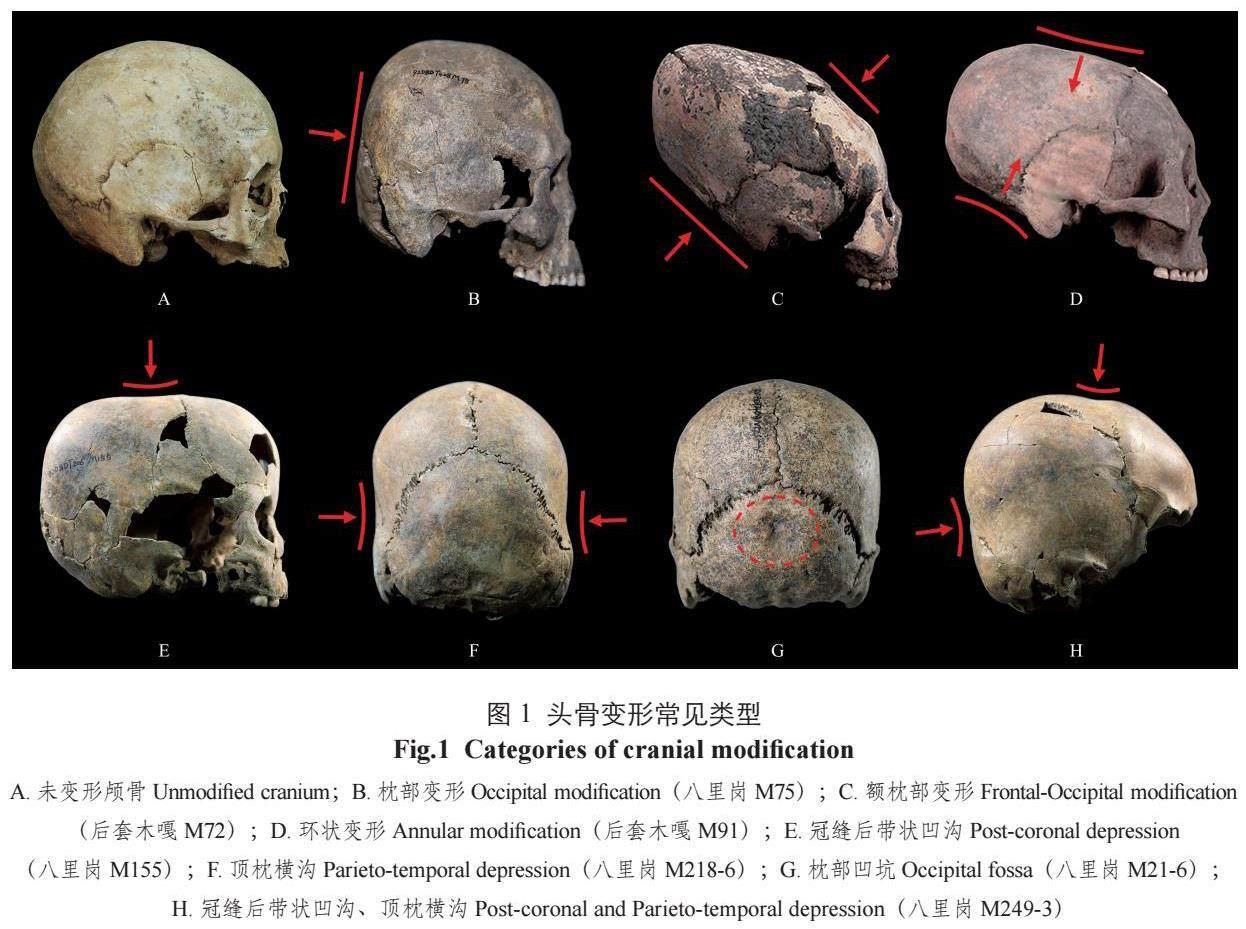

头骨变形的分类参考了国内外相关分类标准[14,51,52],并结合中国材料的特点,主要分为三类:额枕变形、环状变形和枕部变形。此外还伴随有其他相对轻微的变形样式(图1)。额枕变形(Frontal-Occipital, Tabular) 这是头骨在额部和枕部两个方向上受到硬质或有弹性的垫板压迫而产生的变形。前后向的压力会导致颅宽增加、颅长减少,额骨和枕骨不同程度地被挤压变平,枕骨弦长变大。顶骨可以向外侧膨隆,顶骨弦长变小。因垫板的固定以及施压需要,也可伴有缠绕;同时因施加在枕部的压力角度及变形程度的差异,又可以分出不同亚型。

环状变形(Annular) 来自于带状物对头部的紧密包裹,通过缠绕限制了头骨向四周方向的生长。头骨代偿性向后上方延伸形成长的筒状颅骨,变形部位涉及到额、颞、顶和枕部,这种变形会导致颅宽减少和颅长增加。

枕部变形(Occipital) 枕部变形是中国史前人类头骨变形最常见的类型。只有枕部受压而产生变形,额骨几乎不受影响,会导致颅宽增加、颅长减少,枕骨及顶骨后部变平,顶弦可能变小,枕弦变大。

与以上三类主要变形样式相伴的其他变形改变主要为不同部位的凹沟或凹坑,包括冠缝后带状凹沟、顶枕横沟、矢状缝后部纵行凹沟、颞区环状凹沟以及顶孔区/ 枕鳞的圆形凹陷等。冠缝后带状凹沟是较为常见的一种,位于冠状缝之后的顶骨上,紧邻冠状缝并与之平行,通常较浅、宽,宽度约2~4cm。顶枕横沟位于枕鳞侧部以及顶骨的后外侧角附近,呈横向的浅凹沟,向前延伸甚至可达颞鳞上缘附近,宽约2~4cm。八里岗、田家沟墓地的变形头骨顶孔或人字点下方的枕鳞附近,有时可见近圆形或椭圆形的凹陷,直径约1~4cm;田家沟部分头骨的矢状缝后部还可以见到矢状位方向的条带状骨质凹陷[45];郑州西山遗址发现有双侧颞区的环状凹陷变形[32]。这些相对轻微的变形可能与变形装置或发饰冠饰的捆绑、固定有关。

3 分布与表现

中国史前人类头骨变形主要分布在黄河流域以及东北地区,向南可扩展到汉水流域。华南地区目前仅广东增城金兰寺遗址有1 例疑似枕部畸形头骨,但由于在地层中受挤压变形而难作定论[53],暂不讨论。以下按照区域,从最广为人知的黄河下游史前头骨变形开始,大体按照由南向北的顺序对中国史前人类头骨变形情况进行梳理(详见网上附属材料)。

3.1 黄河下游

黄河下游是国内最早开展头骨变形研究工作的地区之一,从20 世纪70 年代至今已经积累了十余组史前头骨变形数据[9-24],其年代跨越了整个大汶口文化早期和晚期阶段,并一直延续到龙山时代,年代跨度约5500~3800 BP。

从大汶口文化早期到晚期,该地区头骨变形的发生呈现出逐渐繁荣的趋势,表现为遗址分布范围的扩散,变形比例增高;在随后的龙山阶段,出现头骨变形的人群数量、变形率、变形程度都呈现减弱的趋势,分布范围也在缩小[54]。

这一地区头骨变形的特点表现为单纯的枕部变形,无额部变形,存在较高比例的左右偏侧情况,不同个体变形程度强弱不等,部分头骨存在冠状缝后带状凹陷,但比例不详。不同人群的发生率各不相同,从65.2% 到100%,整体发生率较高。经统计检验,大汶口文化早期的王因和北阡男性变形率显著高于女性(P<0.05);大汶口文化中晚期的西夏侯则女性高于男性(P<0.05),但样本量较少;野店、大汶口、傅家的变形率没有性别差异,因而变形在总体上并未显示出明确的性别趋势。新石器时代社会分化相对较弱,变形发生情况与详细考古背景信息结合的研究工作尚比较少。

3.2 黄河中游

这一地区最早的变形案例似乎可以追溯到约7000 BP 的裴李岗时期,但只有长葛石固M81 一例明确的头骨变形[25,55],还需要更多证据支持。黄河中游史前人类头骨变形以仰韶人群最具代表性、遗址数量多,与大汶口人群的头骨变形呈现出东、西并立之势,但先前对仰韶人群头骨变形重要性与广泛性的认识存在不足[54]。

在郑州及附近地区的仰韶中晚期人群头骨变形率6.7%~100%,整体变形率较高。该地区头骨变形的类型特点与黄河下游人群基本一致,主要表现为单纯的枕骨变形,伴随有冠缝后带状凹沟、枕鳞凹陷等其他变形样式。经统计检验,都没有表现出发生率的性别差异。

在关中地区仰韶时期人骨的研究工作非常早就开展了。虽然在这些人骨的研究报告中没有作出明确的头骨变形判断,但在北首岭[26]、半坡[27]、姜寨[28]、元君庙[29] 等仰韶早期遗址中出土的人骨经常能见到“头骨不对称”现象,整体比例接近2/3,明显超过了因睡姿等生活习惯而导致的枕部偏斜的比例。不对称位置主要表现在枕部。这些不对称头骨也应属于头骨变形的范畴内,但因为变形程度相对较轻,规律性或标准化程度不足而在早先的研究中未被当作是变形头骨。这种变形较轻、不甚规范的变形头骨不排除包含很多无意识变形的可能。类似高比例的头骨不对称现象也出现在庙底沟二期人骨中,是黄河中游史前人类头骨变形的晚期的代表案例。再晚跨越了史前阶段到了商周时期及以后,则只见殷墟洹北商城商代人骨等个别群体的变形报道[56]。

3.3 长江流域

长江流域史前明确的头骨变形主要集中出现在汉水中游的豫西南、鄂北等地,涉及到仰韶、屈家岭、石家河等考古文化。头骨变形在八里岗、雕龙碑、沟湾等仰韶人群表现最为突出,仅八里岗遗址就发现了近400 例的变形个体。变形表现与规律也与邻近的黄河中、下游地区一致,以单纯的枕部变形为主,变形率较高。八里岗仰韶人群在枕部变形之外也可发现冠缝后凹沟、顶枕横沟、枕鳞上凹陷等其他变形样式。这一区域的头骨变形可视为黄河中游仰韶文化圈变形习俗的扩展与延伸。

汉水流域地区头骨变形的发生率和严重程度呈现出时代变化。以材料最丰富的邓州八里岗为例,从仰韶早期到中晚期,头骨变形比例从94% 下降到68%,变形程度减轻,呈现出衰落的趋势;此外,枕部变形平面与法兰克福平面所呈的倾斜角也变小,指示出在具体头骨变形方法上也可能存在时代的变化[54]。更晚的屈家岭、石家河文化阶段头骨变形则进一步趋于衰落。

汉水流域之外,长江下游马家浜文化的圩墩遗址也有报道存在变形头骨[10,57],但尚无任何细节信息以资讨论。除此以外的长江以南地区目前没有明确的变形报道。

3.4 华北北部

华北北部地区的头骨变形材料不多,分布在北京及桑干河流域。中国史前人类头骨变形的最早线索—— 周口店山顶洞102 号女性头骨的年代为35~38 kaBP。该个体的额骨在额结节上方有一明显的浅沟,可能与幼年缠头或头顶背负重物有关[42,58],很有可能是无意识变形的结果[1]。

该地区另一例较早的头骨变形证据来自于北京东胡林人,年代为11000~9000 BP。2003 年出土的M1 女性头骨有轻度的枕部变形发生,且偏右侧;2005 年出土的M2 未成年个体有明显的冠状缝后的条带状浅凹陷变形,宽约3 cm。更早于1995 年采集的另一例疑似男性的头骨非常破碎[59],额骨低平且呈罕见的特长颅型,在未进行详细分析之前也不能排除存在变形的可能。各头骨的变形表现不一致,但M1 和 M2 的变形很可能与偏侧睡眠习惯或功能性行为有关,目前的证据暂不能确定为有意识的人工变形。时代较晚的头骨变形数据来自河北阳原姜家梁墓地,变形程度轻且发生率很低[43]。

总之,华北北部地区头骨变形出现的时间虽然较早,但数量少且存在时代上的间断,其中山顶洞、东胡林的变形呈现出多样化的特点。这些变形头骨中是否包含有意识变形还需要更深入的分析。

3.5 东北南部

东北南部地区的头骨变形现象主要出现在西辽河流域的红山文化人群。目前,牛河梁、田家沟两组人骨材料出现了变形。这两个人群头骨变形率较高,分别为76.4% 和63.9%,均为枕部变形,也存在偏侧情况,样式表现和黄河流域基本相同,发生率没有表现出明显的性别差异。

田家沟变形头骨的描述较为细致,不同个体的枕部变形存在细节上的差异[45]。有的枕部变形从顶孔区开始,变形程度较大;另外一些则主要在人字缝以下区域产生变形。枕鳞或顶孔区的圆形凹陷、矢状缝后纵行带状凹陷等其他变形样式的出现,说明田家沟可能存在多种细节上不完全相同的变形方法[45]。这为未来复原枕部变形的具体过程提供了重要细节线索。

此外,更晚阶段的内蒙古敖汉旗小河沿文化人群也存在枕部变形[46],但发生率等细节信息不详。该地区更晚的头骨变形材料来自于夏家店下层文化的大甸子墓地,发生率较低,仅21.7%[60]。

虽然东北南部地区的头骨变形材料不多,但仍呈现出一定的延续性,从新石器晚期的红山文化阶段一直延续到夏家店下层文化。变形样式主要为枕部变形,存在偏侧的情况,并辅以其他的变形样式,与黄河流域的头骨变形表现类似。

3.6 东北北部

东北北部地区发现的史前人类头骨变形材料包括前郭青山头1 号、扎赉诺尔2 号、松花江人1、2 号头骨以及后套木嘎等几组,整体数量并不多只有15 例,但特点鲜明。主要分布在黑龙江、吉林西北部、内蒙古东北部地区,地理位置上纬度较高。

这一地区头骨变形出现的年代整体较早。青山头1 号头骨[61]、松花江1、2 号两个头骨[47,48] 的绝对年代均在更新世- 全新世之交或早全新世。后套木嘎年代最早个体M45 是否存在有意识的头骨变形尚有争议[47,49,50],但其年代也属这一时期。扎赉诺尔人化石数量很多,可能来自不同地点且有脱层情况,年代跨度较大[62,63],但变形的扎赉诺尔2 号头骨已有相当程度的石化且伴生出土晚更新世的动物化石及细石器遗存,说明其年代可能在万年前后[64,65]。扎赉诺尔博物馆所收藏的4 个扎赉诺尔头骨,经测年最早的一个年代为距今万年左右,也间接说明扎赉诺尔人类化石的年代上限可达万年前后[63]。

其次,所有头骨的变形样式都呈现出与黄河流域完全不同的额枕型、环状变形或二者的混合,同时也伴随冠状缝后凹沟等其他变形样式。该区域已知性别的变形个体中,8例为男性,仅后套木嘎存在1 例女性,性别偏好非常显著。

从变形材料最丰富的后套木嘎的年代数据来看,该地区头骨变形的时代跨度较大,早达12000 BP,晚至5000 BP。后套木嘎1、3 期之间似乎存在一个头骨变形的空档期(约11000~6500 BP),是否与2 期人骨样本量少有关尚不得而知。后套木嘎人群的遗传连续性较强[66],但头骨变形习俗在该遗址内的延续性仍需更多材料来佐证。根据年代框架可知,东北地区头骨变形的晚期材料与黄河流域枕部变形的时间相当,意味着在7000~5000 BP期间,中国同时存在分布区域各不相同的两类头骨变形。

4 两类头骨变形体系

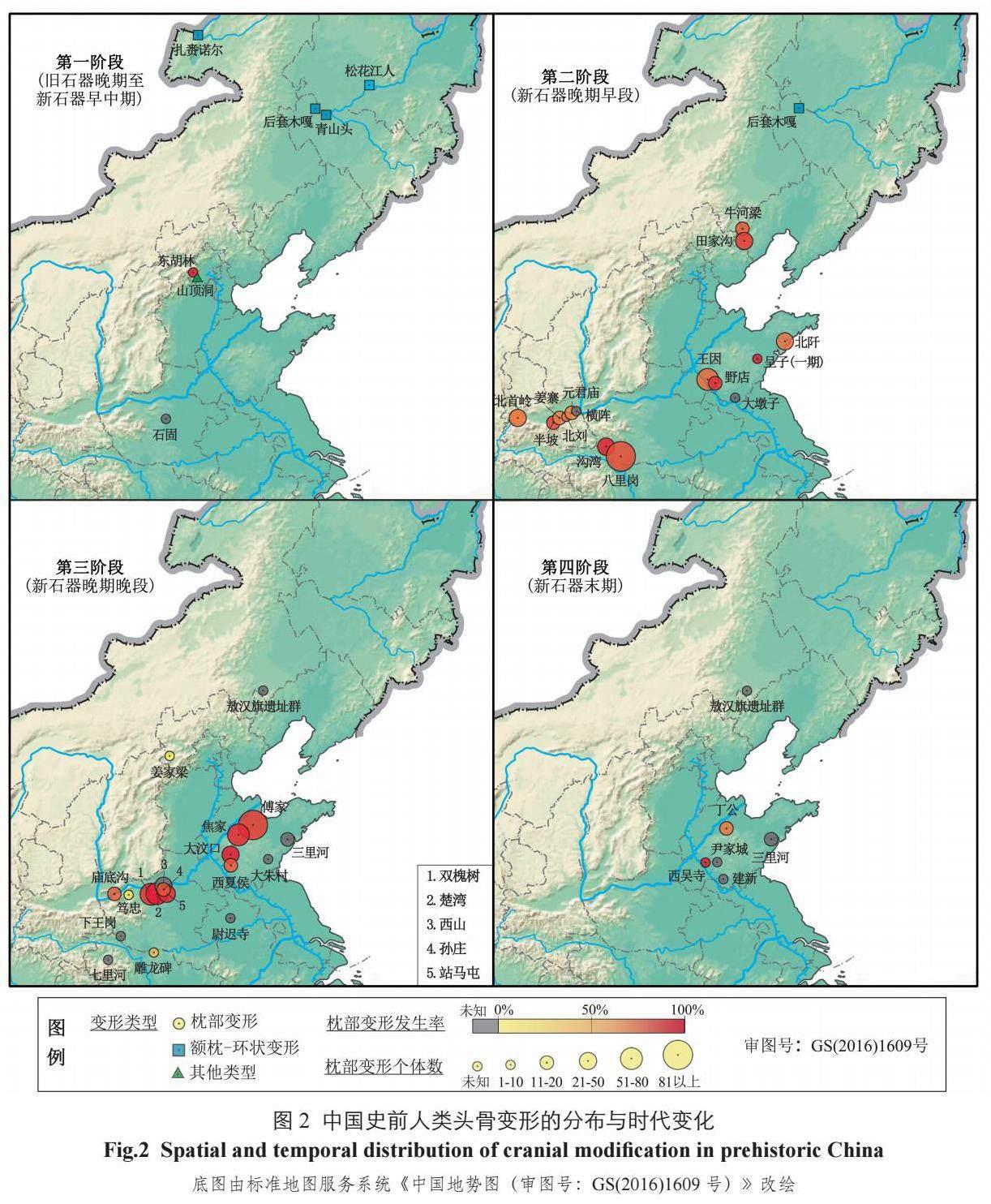

从以上材料的梳理来看,中国史前人类头骨变形呈现出明显的区域性特点,东北北部地区的变形和以黄河流域为中心的变形表现完全不同,它们的表现、起源、发展历程也应有不同的路径(图2)。

4.1 额枕- 环状变形体系

额枕或环状变形主要分布于东北北部的黑龙江、内蒙古、吉林等地,其出现的时代较早,整体时代跨度可达7000 年。目前对于东北地区额枕及环状变形的具体操作技术与方式,仍缺乏直接相关的遗物证据,因而只能通过变形的表现间接推断。参考美洲等地的变形材料,额枕型及环状变形所涉及的技术操作方法相对更复杂。尤其是额枕变形,较平的额部和枕部只能通过特定的装置或工具才得以产生。因而中国这类变形的产生也应是通过某些特定装置和方法得以实现的,该体系明显属于与文化习俗相关的有意识头骨变形。

东北地区这一变形体系的视觉符号性含义相对更显著,人骨材料也表现出明显的男性偏好。从考古信息最为丰富的后套木嘎遗址来看,变形个体与非变形个体的墓葬可能存在等级分化:如3 阶段的3 岁幼儿M92, 这一变形个体的墓葬有大量的随葬品;4 阶段的M91为成年女性个体,其额骨和顶骨顶部沿矢状方向可见红色朱砂状条带,并随葬有贝类状饰物。这些情况暗示头骨变形个体可能来自富有或特权阶层,根据家庭关系或社会经济地位而有选择地在某些个体实施头骨变形[49]。因此这类变形的出现可能反映了社会分化[47]。

4.2 枕部变形体系

另一个是以黄河流域仰韶和大汶口文化人群为代表的枕部变形体系,年代跨度约为6500~3800 BP。其分布范围相当广泛,除了黄河中、下游外,向北可以扩展到西辽河流域的红山文化人群,向南可达汉水流域的仰韶、屈家岭及石家河文化人群。枕部变形出现的时间比东北地区额枕- 环状变形晚了约4000~5000 年,二者共存了约2000 年的时间。

变形样式主要为单纯的枕部变形,除个别案例外极少见额部改变,但可伴随有冠缝后带状凹沟、顶枕横沟、矢状缝后部纵行凹沟、顶孔区和枕鳞的凹陷等多种其他类别的变形样式。变形率差异较大,常存在明显的左右偏侧的情况,头骨变形强弱也差异明显。从表现上来看,单纯枕骨变形整体上标准化程度稍弱,引起的头面部外表改变也比额枕、环状变形有所不足,偏侧的表现也对美观产生一定负面影响,因而与审美、身份展示等方面的关联度相对偏弱。

单纯的枕部变形可以不需要特定的装置与技术,仅凭硬质枕具即可形成,因而其变形技术复杂度可以相对更低,当然也不排除有相对复杂变形方法的可能。以黄河流域为中心的枕部变形目前在性别差异、墓葬形制、随葬品等方面都还没有发现明显的规律,结合考古背景的详细分析工作也开展不足,因而这类变形产生的原因与目的在解释上仍有很多不确定性。

5 讨论

头骨变形在世界各地的不同文化中多次出现,时空分布广泛,既有本地起源、也存在文化传播的可能[67]。世界不同地区头骨变形文化的出现原因、发展演变过程乃至最终的消亡,都难用单一因素来解释。

5.1 有意识与无意识的头骨变形

头骨变形存在有意识和无意识之分,只有前者才与古代文化习俗密切关联。由于涉及到头骨变形文化属性的判定,十分有必要对二者进行区别。东北北部地区的额枕和环状变形毫无疑问应该是有意识的头骨变形习俗。但对于枕部变形,有观点认为部分大汶口、仰韶、红山等人群的枕部变形可能与硬质枕具有关[16,34,44]。若如此则意味着其枕部变形属于无意识变形,是硬枕具造成的间接后果,并非主动、有目的的结果。

有意识与无意识变形的判断可以从几个方面来考虑:首先,有意识变形的发生率通常明显高于无意识变形,变形程度整体上更为明显,变形样式更为标准化。无意识的变形通常和育婴方式、睡姿、硬枕具等有关,如摇篮或睡板[4,7]。此外,冠饰、头饰、长期头部局部功能性负重等行为也可以造成颅骨局部形态变化[68,69],但这类变形通常是在头骨发育大体完成之后才产生的,因而变形相对较轻,主要表现在受功能、负重等影响的头骨局部,标准化程度较差。

在现代医学中,育儿阶段的头骨变形常与仰卧的睡姿有关,表现为斜头畸形、短头畸形等。其发生率的不同统计结果差异非常大,从3.1%~46.8%[70],可能与标准不一致有关,但通常只有不到1/4 的仰卧婴儿会出现明显的颅骨扁平化,而重度斜头畸形占比更低[71]。

头颅畸形发生率也随着年龄呈现显著变化,通常在婴儿4 个月左右最为严重,2 岁以后明显降低。如Hutchison 对200 名正常婴儿从出生到 2 岁进行观察,发现1.5、4、8、12 和24 个月时,斜头畸形和/ 或短头畸形的患病率分别为16.0%、19.7%、9.2%、6.8% 和3.3%[72]。

从现代流行病学调查数据可知,仰卧睡姿虽然可以明显增加头骨变形的发生,但同时也受到其他因素限制,因此婴幼儿的头骨畸形应是多因素的结果。变形率的高低以及严重程度可以作为判断变形性质的依据之一。

此外,有意识变形常需要特定的工具和方法,因而在主变形区之外,还可能伴随有其他变形表现。冠缝后凹沟、顶枕横沟、枕鳞及顶孔区的凹陷等变形的形成可能存在有多种不同的原因,但很可能与变形装置的佩戴、捆绑有关。因而这些变形样式的存在,对于判断是否为有意识变形行为以及复原变形过程也具有重要指示意义。

中国史前枕骨变形发生率整体较高,明显高于现代社会斜头畸形这类无意识的变形,有的群体甚至高达100%。此外,虽然变形程度差异较大,但经常存在较高比例的严重变形个体,也与现代社会中婴幼儿头骨畸形的发生情况不符。中桥孝博在分析北阡大汶口文化人群的头骨变形时,也认为北阡遗址变形的高发生率很难只用斜头畸形来解释[10]。

尤其重要的是,伴随枕部变形的还有多种相对轻微的其他变形样式。以河南邓州八里岗仰韶人群为例,冠缝后凹陷变形比例约1/4,顶枕横沟比例接近1/6。在田家沟、八里岗、西山等多个遗址也发现有枕鳞圆形凹陷、矢状缝后凹沟、颞区环状凹陷等变形表现。这些变形样式以前多未被认真关注,其中顶枕横沟的存在通常认为与捆绑有关[69]。若这些痕迹确与变形装置或变形方法存在关联,则意味着中国史前枕部变形头骨中应有相当部分属于有意识变形,而可将其归属于文化习俗。当然其具体的变形工具仍然可能与睡板、硬质枕具等有关,如同近现代东北地区满族习俗“扁头”的形成。不同变形样式产生的细节还有待更深入的分析。

也有一些人群枕部变形轻微,变形发生率低且不见其他变形样式,如姜家梁等人群就不排除是无意识变形的结果。山顶洞102 号和东胡林M1、M2 头骨变形表现不一,标准化程度较低,变形程度较轻,也可暂将其属于无意识变形这一类。

5.2 额枕- 环状变形体系的发展

东北北部地区的额枕- 环状变形是中国乃至世界范围内最早的有意识头骨变形[47-49]。其他早期头骨有意识变形的证据还出现在更新世- 全新世过渡阶段的西亚和澳洲。在西亚,伊拉克的Shanidar、伊朗Ganj Dareh 和Tepe Ghenil、叙利亚的Bouqras 等新石器时代遗址发现的变形头骨,年代约为10000~6000 ВС[73]。澳大利亚东南部晚更新世到早全新世的Nacurrie1、Coobool Creek 和Kow Swamp 遗址也都存在变形证据,其中Nacurrie 1 的AMS14C 年代为11440±160 BP[74,75]。中国东北北部地区的头骨有意识变形的出现时间与西亚和澳洲相当,是世界范围内头骨变形的最早起源地之一,这类额枕- 环状变形应为本土起源。

东北北部地区额枕- 环状变形的出现时间,恰为从更新世末到全新世初的旧、新石器时代过渡阶段,是气候变化和社会文化发展的关键时期。史前东北北部地区无论是自然环境还是考古文化,都属于一个相对独立的分区[76],其自然资源具有高度季节性。全新世初期随着人口压力的增大以及向定居的转变,性别、家庭以及群体之间的关系都随之发生变化。食谱宽度的扩展,处理和储藏食物重要性的显著增强以及随之而来的工作负荷增多,导致人群冲突、性别分工和等级分化都变得越来越显著[77]。中国东北北部地区史前文化也表现出这一趋势。小南山、后套木嘎、双塔等诸多这一阶段遗址的综合分析表明,东北北部地区更新世末期到全新世初期的人群以采集渔猎为主要经济形态,人群的流动频率逐渐降低,并最终发展出有一定社会复杂性的定居聚落形态[78]。在这一过程中,社会组织结构和意识思维也在发生变化,表现在南山、双塔等遗址内出现的中国早期玉器的使用,小南山形制规整、规模宏大的墓地等[79,80],东北北部地区在全新世初期可能已经出现了原始宗教理念和社会等级分化[78]。技术专业化、高度可视化的额枕- 环状变形在这一时期的出现,无论是作为身份等级象征,或是受审美影响,还是与采集渔猎经济模式下的育婴方式有关,都为理解东北地区早全新世采集渔猎社会的复杂性提供了重要线索。

额枕- 环状变形不仅在后套木嘎遗址延续,在东北亚也出现在俄罗斯远东地区的Boisman 2 等新石器时代中期墓地内(年代约5800~5400 BP)[81]。中国新疆地区青铜铁器时代也有很多这类变形,更晚的历史时期案例也发现在大同北魏时期的墓葬中。在整个世界范围内,额枕- 环状变形的分布也相当广泛,从东北亚到北亚、中亚、欧洲乃至古代美洲人的头骨都常见这类变形样式。

若以中国东北北部地区作为这类变形的源头之一,则额枕- 环状变形的分布最晚于新石器时代中期在东北亚地区扩展,并且不排除与更广阔范围内东、西两个方向上的头骨变形存在关联。向东存在经白令海峡向美洲方向扩散的潜在可能性,由于古美洲人在文化和遗传上与东北亚联系紧密,且其额枕- 环状变形出现的时间也更晚,其头骨变形习俗或许随人群从东北亚向美洲扩散而传播[47]。向西,这类变形则可能自青铜时代全球化以来随着北方人群的频繁迁徙、互动而在中国新疆、北亚、中亚甚至更远处留下踪迹。额枕- 环状变形所代表的工具、技术乃至观念,自旧、新石器过渡阶段起源以来在不同人群中发展并延续数千年,展现出了极强的生命力,值得深入探究。未来可以更多地结合考古学、古DNA、头骨形态方面数据,讨论更广泛地理围内头骨变形文化习俗间的联系。

5.3 枕部变形体系的演变

中国新石器时代晚期到末期阶段出现大范围的枕部变形习俗,这种变形对人的外表影响相对有限,但曾在黄河中下游、汉水流域、西辽河流域等地普遍流行。枕部变形在世界多个区域与人群中都不乏报道,但史前阶段如此大范围、集中分布的枕部变形现象至今只在中国出现。目前来看,以黄河流域为中心的新石器时代人群的枕部变形习俗也应是中国本土起源,其源头是否为新石器时代中期的裴李岗文化或更早,仍需更多人骨材料的检验。

关中地区6500 BP 的仰韶早期人群的头骨变形按前述标准可能多属于无意识变形,但到6000 BP 的八里岗仰韶早期阶段以及郑州地区5000 BP 前后的仰韶中晚期阶段,则出现了相当高比例的枕部严重变形,变形率增加的同时也出现了明显的其他变形样式,明显已是有意识的头骨变形习俗。因而从仰韶人群头骨枕部变形的发展演变过程来看,黄河流域枕部变形体系很可能经历了一个从无意识向有意识变形转变的发展过程。

枕部变形习俗在不同考古学文化间也可能存在复杂的交流互动关系。新石器时代晚期仰韶文化人群与大汶口文化人群几乎同时出现了集中且较高比例的枕部变形现象。虽然尚不清楚两者之间是否有共同来源,但可以观察到物质文化和习俗彼此间的交流互动。中原地区在仰韶文化晚期受到来自大汶口文化的强烈影响,在彩陶和丧葬方面表现明显[82]。这一阶段郑州地区多处遗址出土人骨不但普遍存在枕部变形,其中部分遗址(如西山和站马屯)还观察到人工拔牙这一大汶口文化人群常见的习俗[32,36],表明枕部变形与拔牙等文化习俗可能是两支考古学文化相互交流的重要表现。

不同于额枕- 环状变形,有意识的枕部变形习俗似乎并未延续至历史时期,而是在龙山时期迅速衰落消亡。龙山时期黄河中游已基本不见枕部变形报道,黄河下游存在枕部变形的遗址与个体数量明显减少,变形率也显著降低。到商周及其后的历史时期,零星轻微的枕部变形更可能为无意识行为,大范围集中出现的枕部变形习俗基本不见。

从时间上看,枕部变形的出现恰为农业发展的关键时期。黄河流域史前农业社会定居的生活方式与东北史前的采集渔猎生业方式完全不同,变形最初的出现也有可能与农业社会的育婴实践有关。农业社会对劳动力需求较高,将婴幼儿通过某种方式固定在硬板上,降低了婴儿的活动能力,不但方便育儿,还有利于解放社会中的成年个体,使其可以更好地从事其他劳作活动;然后在更晚的阶段逐渐发展演变为文化习俗。但这些猜测仍需要更多的证据,枕部变形的目的、出现的原因仍需要深入开展讨论。

枕部变形的兴盛时期正值成熟农业社会建立、文明起源的重要阶段,其在黄河中游与下游的相继消亡亦与中国新石器时代晚期以来传统文化核心区域的衰落步调基本一致[83],尤其是龙山- 二里头阶段史前文化格局的彻底改变[84],可能与头骨变形的衰落存在密切联系。虽然目前还很难说明枕部变形习俗在社会发展历程中发挥着怎样的作用,但其兴衰存亡无疑是中国新石器时代各考古学文化发展、演变与交流大背景下的一环。单纯枕部变形在新石器时代农业社会中的繁荣以及之后的衰落消亡,与史前农业社会发展、观念变迁、育儿实践的关系,仍是一个有意义的课题。未来有望通过开展更细致的工作来探讨文化习俗与社会文化发展的关联性。

5.4 变形细节的探析

民族志材料记载了多样的头骨变形用具与方法。尽管变形的基本操作不外乎垫板施压与绷带缠绕捆绑两种,然而垫板与绷带的材质、制作方法、施力方式、施压时长以及组合情况在不同人群乃至个体间均存在差异。如中美洲常见的额枕变形工具就有木板、石头、绵垫等多种,部分人群还配以绳索进行固定[85]。新不列颠阿拉维的婴儿在出生后的不同时期要经历三轮绷带缠头,三条绷带的尺寸、缠绕位置不同,间隔一定时间后拆除更换,每轮缠绕前还需涂抹当地植物特制的黑色涂料加以辅助[86]。而枕部的扁平可以由竹质摇篮、木板、睡板等不同的装置造成,此外可能组合以固定的绳索、包裹物等,更简单者还可直接以手施压[75]。

相较于民族志详尽的文字与图像记载,从人骨材料出发对中国史前人类头骨变形技术细节的复原尚待深入。现有证据表明,无论是额枕- 环状变形还是单纯的枕部变形,头骨形态和测量数据上都呈现出相当多样化的表现。在东北北部地区存在额枕型、环状、混合型等不同样式和组合,而枕部变形也存在变形平面角度的变化以及各类其他变形样式,表明可能存在多种细节各不相同的具体变形方法。不同变形样式的成因也仍有不同看法。例如对于冠状缝后带状凹沟,就有缠绕捆绑、顶骨背带负重[69]、帽状腱膜内横向纤维作用[87]、骨缝愈合异常或代谢异常相关的额骨与顶骨发育不同步[88-90] 等不同解释。中国史前头骨变形的过程、工具方法等仍有许多未知,包括头骨变形细节观察、定量分析、分类体系在内的很多方面未来仍有较大的工作空间。

目前研究中仍然缺少对枕部变形之外的其他变形样式的详细观察。史前时期社会分化相对并不显著,中国史前枕部变形多未发现明确的规律,目前对枕部变形目的和原因仍没有普遍接受的认识。似乎审美、身份与文化认同、社会组织结构与分工都不能充分阐明中国史前的枕部变形的发生。部分大汶口人群头骨变形存在性别差异,也仍未找到合理的解释。无论是旧石器时代的采集狩猎社会还是新石器时代的农业社会都并非简单的体系,史前社会内部可能存在多样和复杂的组织结构与分工协作。未来对头骨变形的深入研究需要在对头骨变形进行细致入微观察分析的基础上,充分结合骨骼材料的考古学背景信息,探索尚未发现的潜在规律,对变形的目的以及具体过程进行合理的复原和解释。

参考文献

[1] Tiesler V. The bioarchaeology of artificial cranial modifications: New approaches to head shaping and its meanings in Pre-ColumbianMesoamerica and beyond[M]. NewYork: Springer Science & Business Media, 2014, 1-269

[2] Trinkaus E. Artificial Cranial Deformation in the Shanidar 1 and 5 Neandertals[J]. Current Anthropology, 1982, 23(2): 198-199

[3] Chech M, Groves CP, Thorne A, et al. A New Reconstruction of the Shanidar 5 Cranium[J]. Paléorient, 1999, 25(2): 143-146

[4] 宋兆麟.满族睡扁头习俗探讨[J].中央民族大学学报,2001(2): 45-48

[5] Schijman E. Artificial cranial deformation in newborns in the pre-Columbian Andes[J]. Child's Nervous System, 2005, 21(11): 945-950

[6] Torres-Rouff C. Shaping identity: Cranial vault modification in the pre -Columbian Andes[D]. Ann Arbor: University of California,Santa Barbara, 2003, 1-207

[7] Gerszten PC, Gerszten E. Intentional cranial deformation: A disappearing form of self-mutilation[J]. Neurosurgery, 1995, 37(3): 374–382

[8] Torres-Rouff C. Binding, Wrapping, Constricting, and Constraining the Head: A Consideration of Cranial Vault Modificationand the Pain of Infants[A]. In: Sheridan SG, Gregoricka LA. Purposeful Pain: The Bioarchaeology of Intentional Suffering[M],Cham:Springer International Publishing, 2020, 233-252

[9] 韩康信.山东兖州王因新石器时代人骨的鉴定报告[M].见:中国社会科学院考古研究所(编).山东王因[M].北京:科学出版社,2000, 388-407

[10] 中桥孝博,高椋浩史,栾丰实.山东北阡遗址出土之大汶口时期人骨[J].东方考古,2013, 13-51

[11] 张振标.山东野店新石器时代人骨的研究报告[M].见:山东省博物馆,山东省文物考古研究所(编).邹县野店[M].北京:文物出版社,1985, 180-187

[12] 韩康信,陆庆伍,张振标.江苏邳县大墩子新石器时代人骨的研究[J].考古学报,1974, 2: 125-141

[13] 韩康信.山东诸城呈子新石器时代人骨[J].考古,1990, 7: 644-654

[14] 颜訚.大汶口新石器时代人骨的研究报告[J].考古学报,1972, 1: 91-134

[15] 颜訚.西夏侯新石器时代人骨的研究报告[J].考古学报,1973, 2: 91-126

[16] 赵永生,曾雯,魏成敏,等.大汶口文化居民枕部变形研究[J].东南文化,2017, 3: 64-72

[17] 中国社会科学院考古研究所.蒙城尉迟寺:皖北新石器时代聚落遗存的发掘与研究[M].北京:科学出版社,2001, 1-464

[18] 张晓雯.章丘焦家遗址大汶口文化居民生存状态研究[D].济南:山东大学,2017, 1-109

[19] 何德亮.莒县大朱家村大汶口文化墓葬[J].考古学报,1991, 2: 167-206

[20] 中国社会科学院考古研究所.胶县三里河[M].北京:文物出版社,1988, 1-201

[21] 山东省文物考古研究所,枣庄市文化局.枣庄建新:新石器时代遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,1996, 222

[22] 朱泓.兖州西吴寺龙山文化颅骨的人类学特征[J].考古,1990, 10: 908-914

[23] 山东大学历史系考古专业教研室.泗水尹家城[M].北京:文物出版社,1990, 1-363

[24] 中桥孝博,栾丰实.丁公遗址出土的龙山文化人骨:头盖骨[M].见:栾丰实,宫本一夫(编).海岱地区早期农业和人类学研究[M].北京:科学出版社,2008, 187-199

[25] 陈德珍,吴新智.河南长葛石固早期新石器时代人骨的研究[J].人类学学报,1985, 3: 205-214

[26] 颜訚,刘昌芝,顾玉珉.宝鸡新石器时代人骨的研究报告[J].古脊椎动物与古人类,1960, 1: 33-44

[27] 中国科学院考古研究所,陕西省西安半坡博物馆.西安半坡[M].北京:文物出版社,1963, 1-320

[28] 西安半坡博物馆,陕西省考古研究所,临潼县博物馆.姜寨:新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,1988, 1-583

[29] 顏訚.华县新石器时代人骨的研究[J].考古学报,1962, 2: 85-104

[30] 考古研究所体质人类学组.陕西华阴横阵的仰韶文化人骨[J].考古,1977, 4: 247-250

[31] 高强.陕西渭南北刘遗址庙底沟类型墓葬人骨的研究[J].文博,1990, 4: 96-105

[32] 魏东,张桦,朱泓.郑州西山遗址出土人类遗骸研究[J].中原文物,2015, 2: 111-119

[33] 付荣玉.双槐树遗址仰韶文化人群的颅骨特征[D].郑州:郑州大学,2022, 1-137

[34] 周亚威,张晓冉,顾万发.郑州孙庄遗址仰韶文化居民的颅骨形态[J].人类学学报,2021, 40(4): 611-627

[35] 孙蕾.河南渑池笃忠遗址仰韶晚期出土的人骨骨病研究[J].人类学学报,2011, 30(1): 55-63

[36] 孙蕾,李彦桢,武志江.河南郑州站马屯遗址仰韶晚期人骨的颅面形态[J].人类学学报,2023, 42(3): 331-341

[37] 韩康信,潘其风.陕县庙底沟二期文化墓葬人骨的研究[J].考古学报,1979, 2: 255-272

[38] 王一如.沟湾遗址新石器时代人骨研究[D].长春:吉林大学,2015, 1-66

[39] 张振标,尤玉柱.中国史前人类的一风俗:有意识的改形颅骨[J].史前研究,1985, 3: 81-86

[40] 张君.湖北枣阳市雕龙碑新石器时代人骨分析报告[J].考古,1998, 2: 76-84

[41] 湖北省文物考古研究所.房县七里河[M].北京:文物出版社,2008, 302-312

[42] 吴新智.周口店山顶洞人化石的研究[J].古脊椎动物与古人类,1961, 3: 181-211

[43] 李法军.河北阳原姜家梁新石器时代人骨研究[M].北京:科学出版社,2008, 1-280

[44] 潘其风,原海兵,朱泓.牛河梁遗址红山文化积石冢砌石墓出土人骨研究[M].见:辽宁省文物考古研究所(编).牛河梁:红山文化遗址发掘报告(1983-2003 年度)[M].北京:文物出版社,2012, 490-504

[45] 侯洁.辽宁凌源田家沟红山文化墓地人骨研究[D].北京:首都师范大学,2019, 1-120

[46] 朱泓.内蒙古长城地带的古代种族[J].边疆考古研究,2002, 301-313

[47] Ni X, Li Q, Stidham TA, et al. Earliest-known intentionally deformed human cranium from Asia[J]. Archaeological andAnthropological Sciences, 2020, 12(4): 93

[48] Yin Q, Li Q, Zhang H, et al. A 10 ka intentionally deformed human skull from Northeast Asia[J]. International Journal ofOsteoarchaeology, 2022, 32(4): 932-937

[49] Zhang Q, Liu P, Yeh HY, et al. Intentional cranial modification from the Houtaomuga Site in Jilin, China: Earliest evidence andlongest in situ practice during the Neolithic Age[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2019, 169(2): 747-756

[50] 肖晓鸣.吉林大安后套木嘎遗址人骨研究[D].长春:吉林大学,2014, 1-296

[51] Dembo A, Imbelloni J. Deformaciones intencionales del cuerpo humano de carácter étnico[M]. Buenos Aires: Editori Nova, 1938

[52] Buikstra JE, Ubelaker DH. Standards for data collection from human skeletal remains[M]. Fayetteville: Arkansas ArcheologicalSurvey, 1994: 1-206

[53] 吴新智.广东增城金兰寺遗址新石器时代人类头骨[J].古脊椎动物与古人类,1978, 3: 201-204

[54] 冉智宇.八里岗遗址仰韶早期头骨人工变形初步研究[D].北京:北京大学,2021, 1-85

[55] 郭天锁,陈嘉祥.长葛石固遗址发掘报告[J].华夏考古,1987, 1: 3-125

[56] 王明辉.红山文化古代居民的体质特征:兼论古代变形颅习俗[J].北方文物,2022, 6: 69-78

[57] 韩康信.中国新石器时代居民种系研究[C].见:中国社会科学院考古研究所(编).中国考古学:新石器时代卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010, 741-779

[58] Weidenreich F. On the earliest representatives of modern mankind recovered from the soil of East Asia[J]. Peking Society ofNatural History Bulletin, 1939, 13: 161-174

[59] 郝守刚.串起北京地区史前人类演化的完整链条:记北京斋堂全新世早期东胡林人的再发现[N].科学时报,2003-11-06

[60] 潘其风.大甸子墓葬出土人骨的研究[M].见:中国社会科学院考古研究所(编).大甸子:夏家店下层文化遗址与墓地发掘报告[M].北京:科学出版社,1998, 224-262

[61] 李西昆,张普林,刘学良,等.吉林青山头人与前郭人的发现及其意义[J].吉林地质,1984, 3: 1-13

[62] 何佳,孙祖栋.扎赉诺尔人及扎赉诺尔文化研究综述[J].黑河学刊,2016, 2: 21-22

[63] 何佳.扎赉诺尔人类头骨年代测定结果发布会在京召开[J].化石,2019, 1: 42

[64] Endo R. On the Djalainor Skulls[J]. Proceedings of the Japan Academy, 1945, 21(9): 435-443

[65] 鈴木誠.札賓諾爾第II 号頭蓋[J].人類學雜誌,1950, 61(4): 175-182

[66] 宁超.中国北方古代人群基因组学研究[D].长春:吉林大学,2017, 1-92

[67] Mayall P, Pilbrow V. A review of the practice of intentional cranial modification in Eurasia during the Migration Period (4th – 7th cAD)[J]. Journal of Archaeological Science, 2019, 105: 19-30

[68] Molleson T. A method for the study of activity related skeletal morphologies[A]. In: Soltysiak A. Bioarchaeology of the Near East1[M]. Piscataway: Gorgias Press, 2007, 5-33

[69] Khudaverdyan AY. Artificial Deformation of Skulls from Bronze Age and Iron Age Armenia[J]. Mankind Quarterly, 2016, 56: 513-534

[70] 于聪.斜头畸形婴儿头形特征与智力发育分析[D].大连:大连医科大学,2019, 1-34

[71] Rogers GF. Deformational Plagiocephaly, Brachycephaly, and Scaphocephaly. Part I: Terminology, Diagnosis, andEtiopathogenesis[J]. Journal of Craniofacial Surgery, 2011, 22(1): 9-16

[72] Hutchison BL, Hutchison LD, Thompson JD, et al. Plagiocephaly and Brachycephaly in the First Two Years of Life: A ProspectiveCohort Study[J]. Pediatrics, 2004, 114(4): 970-980

[73] Meiklejohn C, Agelarakis A, Akkermans PA, et al. Artificial cranial deformation in the proto-neolithic and neolithic near east andits possible origin : Evidence from four sites[J]. Paléorient, 1992, 18(2): 83-97

[74] Antón SC, Weinstein KJ. Artificial cranial deformation and fossil Australians revisited[J]. Journal of Human Evolution, 1999,36(2): 195-209

[75] Brown P. Nacurrie 1: Mark of ancient Java, or a caring mother's hands, in terminal Pleistocene Australia?[J]. Journal of HumanEvolution, 2010, 59(2): 168-187

[76] 陈胜前.史前的现代化:中国农业起源过程的文化生态考察[M].北京:科学出版社,2013, 1-359

[77] Kelly RL. The Lifeways of Hunter-Gatherers: The Foraging Spectrum[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 1-362

[78] 岳健平,李有骞,杨石霞.中国东北北部地区旧- 新石器时代过渡的文化生态研究[J].考古,2022, 3: 59-68

[79] 李有骞,杨永才.黑龙江饶河县小南山遗址2015 年III 区发掘简报[J].考古,2019, 623(8): 3-20

[80] 王立新,金旭东,段天璟,等.吉林白城双塔遗址新石器时代遗存[J].考古学报,2013, 4: 501-533

[81] Mckenzie HG, Popov AN. A metric assessment of evidence for artificial cranial modification at the Boisman 2 Neolithic cemetery (ca.5800-5400 14C BP), Primorye, Russian Far East[J]. Quaternary International, 2016, 405, 210-221

[82] 张海,赵晓军.仰韶与龙山之间:公元前3 千纪前半叶中原社会的变革[J].中原文物,2021, 6: 68-81

[83] 张弛.原生新石器社会走了多远:论中国史前复杂社会的三次区域性兴衰[J].文物,2023, 6: 50-60

[84] 张弛.龙山— 二里头:中国史前文化格局的改变与青铜时代全球化的形成[J].文物,2017, 6: 50-59

[85] Dingwall EJ. Artificial cranial deformation: a contribution to the study of ethnic mutilations[M]. London: John Bale, Sons &Danielsson Publisher, 1931, 1-313

[86] Blackwood B, Danby PM. A Study of Artificial Cranial Deformation in New Britain[J]. The Journal of the Royal AnthropologicalInstitute of Great Britain and Ireland, 1955, 85(1/2): 173-191

[87] Blair DM. A Note on the Post-Coronal Sulcus, with Dissections of the Epicranial Aponeurosis in Two Cases of its Occurrence[J].Journal of anatomy, 1921, 56(Pt 1): 44-47

[88] Vinchon M, Pellerin P, Guerreschi P, et al. Atypical scaphocephaly: a review[J]. Child's Nervous System, 2012, 28(9): 1319-1325

[89] Pfaff MJ, Fenton R, Mittal A, et al. The Clinical Significance of Clinocephaly in Late-Presentation Sagittal Craniosynostosis[J].The Cleft Palate Craniofacial Journal, 2023, 60(5): 521-525

[90] Andersson H, Gomes SP. Clinocephaly. Considerations on the pathophysiology of craniosynostosis[J]. Acta Paediatr Scand, 1968,57(4): 294-296