小说类文体随文识字创新教学探析

2023-04-10李会

李会

[摘 要]生字学习是学生整个语文学习的基础。目前的生字教学存在不少弊端,如教学环节固定、教学过程千篇一律,这样导致学生易产生审美疲劳,识字教学效率不高。在进行小说类文本的生字教学时,教师应以生字教学为载体,贯通全文,让学生在生字学习中把握文章的内容、体会人物的情感、感受人物的品质。这样教学,让生字作为一根线,串联起篇章的学习,既提高生字教学效果,又能促进学生对文本内容的深入理解、体验。

[关键词]小说类文体;生字教学;随文识字

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2023)04-0091-03

在小学语文教学中,生字教学往往占有很大的比例。但由于教学形式缺乏创新,学生往往已经习惯了生字教学的“套路”,尤其是小学高学段的学生。这就导致生字教学让学生觉得索然无味,教学效果也不能得到保证。于是,笔者思考:怎样才能重新点燃学生学习生字的兴趣?如何把生字教学和篇章教学有机整合起来,以保障学生思维的连贯性?

一、问题提出

(一)现状

笔者对501班学生学习生字的兴趣和学习效果进行了问卷调查,结果显示:在兴趣方面5%的学生觉得生字学习很有趣,5%的学生学习兴趣一般,67%的学生兴趣不大,23%的学生完全没有兴趣;在学习效果方面16%的学生可以随堂识记所有字音、字形,40%的学生可以记住一半,32%的学生能够记住两成,12%的学生完全记不住。

从以上数据可以看出:在兴趣方面,多数学生对生字学习兴趣不大;从学习效果来看,只有一少部分可以识记所有生字的读音、结构,大部分只能识记几个生字,还有少数学生完全记不住生字,需要课后花更多的时间、精力去学习。

(二)分析

产生这种现象的原因在于教学环节呈现碎片化、字词句篇呈现割裂化的现象。

常态教学在生字教学环节时,教师往往把生字和文章分成两个板块进行教学,这种“跳跃式”的教学,会让课堂出现割裂,需要学生不断重新开启自己的思维。而学生的思维能力还处于发展阶段,对课堂的连贯和流畅依赖性比较大,因此这样教学不利于学生思维的不断发展,使学生对识字的积极性不断消解。

久而久之,学生在生字学习环节产生了审美疲劳,更有甚者,会控制不住地走神,从而会影响整节课的学习。这种现象不仅会导致学生学习生字效果不好,积累的词汇量小,并且会导致整节课的教学不具有整体性、连贯性,学生的学习不是阶梯式、螺旋上升,不利于学生高阶思维能力的发展。

二、实施对策

下面以统编语文教材五年级下册《军神》一课的教学为例,谈随文识字教学的策略。

(一)解读教材,重构字词教学

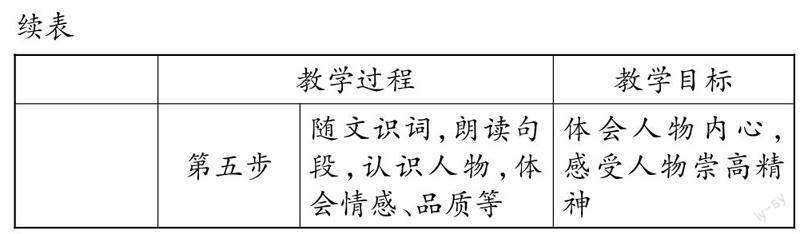

在教学设计中,为了达到教学目标,并解决生字教学的相关问题,笔者在研究教材之后,在常态教学的基础上做了一些新的尝试。(见表1)

常态教学常常到了词语朗读、识记这一步就戛然而止了。在课堂教学中,笔者并没有停止挖掘,除了拓展学生词汇量、让学生正确书写以外,还抓住每个生字、词语的特点,把它们当作整篇文章的“文眼”,通过反复去认识生字、词语,这样,不仅让学生加深记忆,还达到了用生字、词语串联起整篇文章的内容,体会文章的情感、感受人物的品质的目标。之所以做以上创新,基于笔者的以下几点思考。

1.解决生字教学碎片化、字词篇章割裂化的问题

生字教学应该打破以往碎片化的模式,改变以往为教生字而教生字的狀态。生字教学应该是为整篇文章的学习服务的。不论是学习的素材、学习内容,还是学习目标,都是系统的,没有割裂的。

生字教学指向的是贯通的思维,生字的学习能促进学生思维的递进发展,字词句篇的教学应该具备整体性,教学目标指向学习方法的建构,实现思维的进阶,从而让学生从知识浅层的认知走向内容的了解、人物性格的分析,最后体验作者表达的思想感情。

2.顺应学生的认知特点,促进语文要素的落实

生字教学应符合学生的认知特点,使学生学习过程中的思维顺应进阶,教学情境应该具有整体性,就一个话题而打开全文的中心,以一个生字为眼睛,打开一扇窗。生字的学习也应指向单元语文要素的落实,并为学生提高语文素养服务。

(二)实施教学,关注学生思维

基于单元语文要素与本课生字教学要点和重点的分析,在关注学生思维连贯性的基础上,笔者初步探索了小说类文本的识字教学过程。

1.生字联词,正确掌握生字

小学高段的学生已经掌握了一些识记生字方法。通过预习,学生对本课需要掌握的生字有了一定的了解。因此,笔者采取直接出示文中词语的方法,生字联词,让学生在词语中认识生字。

(1)扫除文中字词的障碍

本课要求认识五个生字。课堂上笔者直接出示了包含五个生字的词语,让学生认读。个别学生在认读“衷”字时有困难,因此笔者把该字作为生字识读环节的重点,通过各种方法让所有学生掌握这个字的音、形、义。

在正确朗读词语的基础上,笔者结合课前预习中的情况,着重对“沃、衷”两个生字的书写进行了指导,让学生观察字形,强调重点笔画,并随堂书写,加强记忆。

(2)注重课外词语的积累

语文学习的外延非常广,因此学生掌握一定的词汇量非常关键。在掌握本课五个课内词语的基础上,笔者让学生自己给生字组词,掌握了肥沃、沃土、衷心、言不由衷等词语。

2.字通全文,用一字串一类

如何将几个生字的学习把全文贯穿起来是本课教学中的重中之重。首先,生字的选择很关键,既要是学生掌握的难点,又要能够从人物、情感等方面把整篇文章贯穿起来。其次,在教学的过程中要让学生不出“戏”,思维保持连贯性的状态。笔者选择了“沃”“衷”“堪”这三个生字以及它们在文本中的词语“沃克”“由衷”“堪称”来把整篇文章“串”起来,通过引导学生对相关文本进行反复朗读,达到使学生把握文章内容、体会人物情感、感知人物精神的教学目标。

(1)抓故事的线索学生字——“沃克”

①关注人物身份,联系特定习惯

笔者提醒学生注意沃克的身份,因为这跟把握文章内容息息相关。学生很快能够找出沃克的特殊身份—— 一位曾经当过军医的德国医生。笔者让学生联系自己的生活,谈一谈医生都是怎么工作的,医生给自己一种什么样的印象。由于“军医”这个身份离学生的生活较远,笔者让学生想一想自己看过的影视作品里,军医是在什么样的环境中工作的,每天面对的是什么样的场景。学生能够总结出:战争年代的军医在战场上工作,每天面对的都是枪林弹雨、血肉横飞的场面,军医们应该是冷静甚至冷漠的。课文中也有相关的描写,学生可以很快找出来:“沃克医生端坐在桌后,他头也不抬,冷冷地问:‘你叫什么名字?’”

②站在人物视角,抓住故事线索

学生能够从沃克医生的角度看到,这篇小说写了手术中有一位特殊的病人,他面对伤情的从容镇定让沃克医生断定他的身份不是邮局职员,而是一名军人。在手术后,沃克医生被他的精神打动,称赞他是“军神”。

笔者给出提示性的几个词语:人名两个(沃克医生、刘伯承),称呼三个(病人、军人、军神),让学生用上这几个词语,说说文章写了一件什么事。学生以这几个词语作为抓手,能够很容易地说出文章的主要内容:沃克医生发现一个病人是军人,在给他动完手术后夸赞他是“军神”,后来知道他就是刘伯承将军。

由此,在对“沃”这个生字的学习中,学生把握住了全文的主要内容,并且在反复的认读中,巩固了对这个生字的掌握。在后续的练习中,学生没有出现写错的情况。

在小说类教学中,抓故事线索、梳理故事的内容能够帮助学生更好地理解故事,而用一个生字的教学串起整个故事的线索,切口小,学生容易接受;反复识记,效果较好;逐步深入,符合学生思维特点。

(2)抓人物情感学生字——“由衷”

笔者通过一系列教学环节,让学生在生字“衷”的学习中,体会到沃克医生对刘伯承将军的情感转化过程,从而准确地把握住文章的写法:文章通过人物的语言、动作、心理等描写,表达了人物的情感。

①观察生字字形,理解词语意思

通过观察字形,学生能够说出“衷”字由“衣”和“中”组成。“衷”字本义为“内衣”,后来引申为“内心”。了解了本义和引申义后,学生可以推测出“由衷”的意思是“发自内心”,“言不由衷”的意思是“说的话不是发自内心的”,从而理解了这个词语。

②关注前后变化,体会人物情感

通过“沃”字的学习,学生知道沃克医生应该是冷静甚至有些冷漠的,但文中的句子“脱去手术服的沃克医生擦着汗走过来,由衷地说:‘年轻人,我真担心你会晕过去。’”出现了违背军医这种既定印象的行为,学生很快能够找出,沃克医生“擦着汗”,说明他在动手术的时候很紧张。通过前后的对比,学生更能感受到人物前后情感的鲜明变化,从而自然而然产生疑问:为什么沃克医生的情感会发生这样的变化?这个问题与下一个教学环节紧密相关,让学生在思维连贯的情况下自然而然地过渡到下一个阶段的学习。

文本中往往会有能够体现出人物情感的生字,而对小说类文本的教学,人物情感是如何表达的是必不可少的教学环节。因此,找出这个生字,通过这个生字的学习串联起人物情感的表达,不失为小说类文本生字教学的一个很好的方法。

(3)抓人物精神学生字——“堪称”

“堪”是要求学生掌握的“二会”字。通过联系课文内容:“沃克医生惊呆了,大声嚷道:‘你是一个真正的男子汉,一块会说话的钢板!你堪称军神!’”学生可以推测“堪称”的意思是“可以称得上”。沃克医生在说这句话的时候是非常激动的,学生通过文本中的两个感叹号以及人物的神态描写“惊呆”都能够感受得到。课堂上,笔者让学生进行多种形式的朗读,使他们感受到沃克医生的震惊和敬佩。那么刘伯承为什么堪称“军神”呢?这是教学中的一个重点,同时也是让学生感知人物精神品质的一个最好的问题。

①圈画批注交流,掌握描写方法

学生通过圈画批注、讨论,能够找出课文中相关的句子。通过沃克医生的语言描写,刘伯承的神态、语言、动作描写,写出了手术的难度之大,刘伯承在手术前坚决不用麻醉剂、手术中一声不吭、手术后一刀不漏地报出刀数,为读者刻画了一个从容镇定、意志如钢的英雄。

②阅读補充资料,感悟人物精神

知其然也要知其所以然。笔者抓住刘伯承说自己“今后需要一个非常清醒的大脑”这句话,提出了一个问题:清醒的大脑对他为什么那么重要?让学生通过阅读补充资料来谈谈自己的看法。

原来这场手术的背后是一场战争,而一场战争的背后,则是急需守卫的祖国母亲、处在水深火热中的同胞、长眠于战场的手足兄弟。通过分析,学生能够感受到,刘伯承身上背负着保家卫国的责任,所以他用自己钢铁般的意志承受常人无法承受的肉体痛苦,也践行了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的人生信念,这也是本单元的人文主题。

通过这一教学过程,学生被刘伯承这一人物身上如钢的意志力、强烈的家国责任感深深地打动。除了感受人物精神以外,小说主题的把握也暗含在这个词语中。通过一个词语的学习,不仅让学生感受了人物的品质,而且能够提炼出小说的中心思想。

在《军神》这一课的教学中,笔者通过三个生字的随文教学,让学生整体把握住课文内容、感受了人物的情感和精神品质,掌握了生字的读音和字形,并且让生字教学与篇章教学有机融合在一起,让学生的思维在整节课中一以贯之,不发生割裂,有利于学生的思维连贯性以及思维的阶梯式、螺旋式上升。

对生字教学的研究不能止步于此,我们还应该思考许多问题,如课堂练习与课后练习、听写等环节,如何更加有效地让学生掌握与巩固生字?我们将带着这些问题继续生字教学研究的脚步。

(责编 韦淑红)