从“学碑”到“碑学”

——清代四家碑学及其对书法学科的镜鉴意义

2023-03-22何学森

□ 何学森

碑学史上的邓石如(1743-1805),有如禅宗史上的六祖慧能。包世臣如同禅宗的菏泽神会,他极力推尊邓石如。何绍基(1799-1873)是阮元的科考门生,也与包世臣有交谊。赵之谦(1829-1884)私淑包世臣,对何绍基也多有借鉴。吴昌硕(1844-1927)以邓石如篆书开蒙,也受赵之谦影响。赵、吴在绘画、篆刻方面都有很强关联。邓、何、赵、吴四家有极高的书法创作成就,而且何绍基、赵之谦系统地进行学术研究,创造出精深的学术成果,他们大体可以反映清代碑学的基本状况。

碑派书写有别于传统帖系的日常自然书写,相关的技法理论也因此出现新变。当今的专业性毛笔书写以及展厅化样式与碑派书法有很多相承之处。清代碑学针对特定研究对象,产生丰富学术成果,这方面已经符合一个“学科”的基本标准。但是与真正意义上的学科形态相比,清代碑学没有专门机构可资运用,难以形成集群协作的聚合效应,碑学成果的条理性、层次感、系统性还有很多提升空间。据此,本文概括邓、何、赵、吴四家在创作技能和理论学术方面的成就,梳理其取法理念和落实措施,分析文化氛围和生存状态对审美趣味的影响,揭示“学碑-碑学-学科”的递进发展关系,探讨如何建构书法学科的学术体系、规范专业平台。

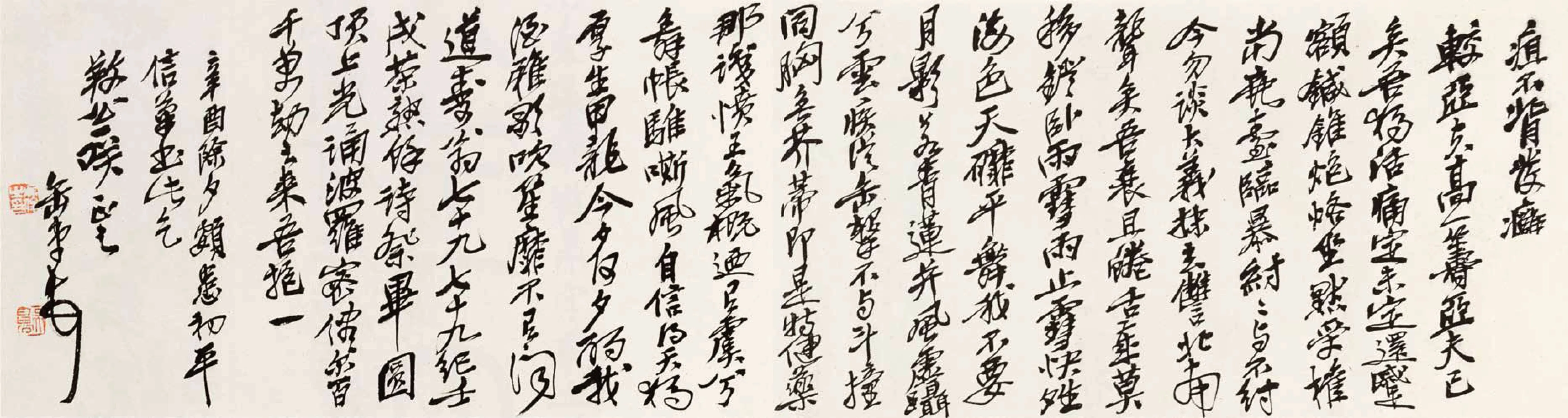

[清]吴昌硕 疽不背发 18×72cm 纸本 1922年释文:疽不背发瘫□□,□较亚夫高一筹。亚夫已矣吾独活,痛定未定还蹙额。针锥炮烙坐默受,权当鹿台临暴纣。纣与不纣今勿谈,大义抹去仇北南。聋矣吾衰且蜷舌,岁暮移灯卧雨雪。雨止雪快晴,海色天磨平。舞我不要月,影若青莲并。风虚蹑兮云疾从,缶击不与斗撞同。胸无芥蒂即是特健药,那识愤王气概、乃有虞兮舞帐骓嘶风,自信得天独厚生甲龙。今夕何夕酌我酒,雅歌吹笙靡不有,闻道寿翁七十九。七十九,纪壬戌,茶熟馀诗、祭毕,圆顶上光诵波罗密,尽尔百千万劫之来吾抱一。辛酉除夕頞患初平,信笔书此,乞䍩公一笑正之。缶弟顿首。钤印:吴俊之印(白) 吴昌石(朱)

一、审美主体与师法对象

“天道”和“人道”是中国书法的重要追求,可概括为“书者象也”“书者如也”两个命题。两种追求水乳交融,但总体趋势是由“天道”越来越偏向“人道”。东晋重要书家王羲之等人是贵族,唐代重要书家虞世南、褚遂良等人是官僚,宋代重要书法家苏东坡、黄庭坚等人是文人,而明代书家文徵明、唐伯虎带有很强的市民色彩,清代碑学的中坚则是朴素的学人。古代不同阶段的主流字体、书家主体、书法载体、风格趣味都有明显差异,而始终贯穿着今古、妍质的消长变化,古质今妍,碑质帖妍。

从秦汉到隋唐,篆书用笔圆浑敛含,隶书的露锋主要在波挑,而唐楷露锋比较多,笔道相对于隶书单薄。隋唐之后,赵孟頫书法没有透露出任何内心的沧桑,文徵明更加细媚纤巧。总体感觉,露锋越来越多,笔道越来越细。概观而言,王羲之之前是书碑时代,尚质;王羲之到董其昌是书帖时代,尚妍;清代是碑学时代,尚质。在帖学时代,书风总体上越来越靡弱,虽然也总有所谓“复古”的努力,但是古质的气息和意涵显然越来越淡薄。当一次次不痛不痒的“复古”已经于事无补的时候,清代碑学作出了一个总体清算,大张旗鼓地铸造朴质拙重书风,进而由“学碑”拓展出“碑学”。

清初学界和书界很多人偏嗜“汉碑”,或许的确隐含着特定历史时期的民族文化心理;而碑学内部的风格、观念之争的确隐含着草根与精英之间的某种博弈。这样一些蓄积的力量激发了碑学的空前发展。

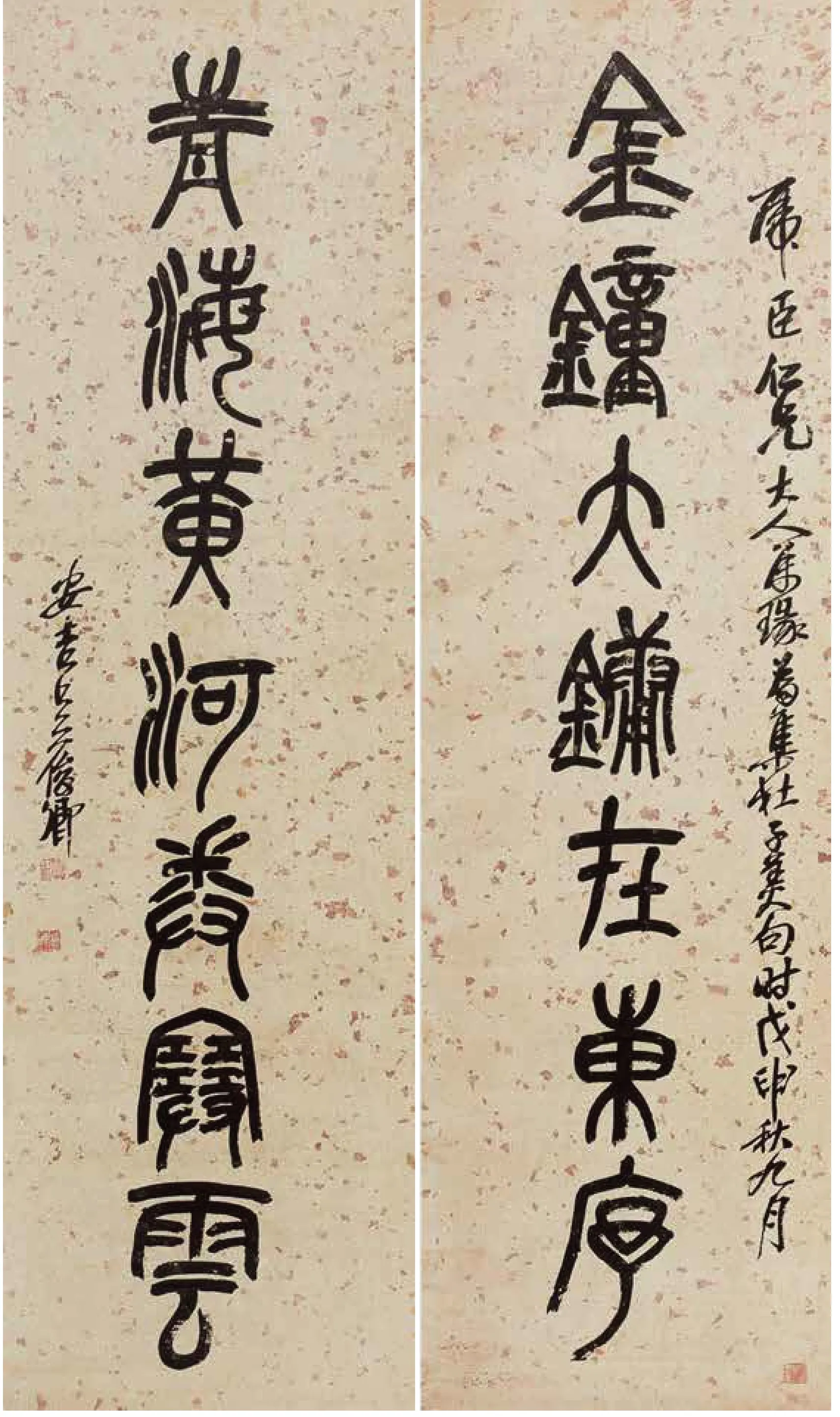

[清]吴昌硕 金钟青海七言联 140.4×38cm×2 纸本释文:金钟大镛在东序;青海黄河卷塞云。虎臣仁兄大人属篆,为集杜子美句。时戊申秋九月,安吉吴俊卿。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

何绍基23岁至37岁六次参加乡试,入仕时已经40岁,可谓萤窗雪案、刮垢磨光。他54岁任四川学政,以捐输军饷而获赏正六品,57岁就被免职,从此离开官场,75岁去世。何绍基的人生在四家中算是相对惬适的,其他3人更为艰难。赵之谦自35岁起四次会试不中,前后十年,44岁议叙知县,分发江西候任,49岁获得实授,56岁去世。吴昌硕长期以低级候补文官身份位居下僚。邓石如布衣终生,廉介无合,备尝苦辛。

社会文化学术氛围以及辛苦遭际把他们磨砺得非常质朴,塑造了其审美趣味。他们对老前辈傅山(1607-1684)的“宁拙勿巧”主张当颇有共鸣,师法对象因此发生重大改变。邓石如篆隶取法《峄山碑》《泰山刻石》《石鼓文》,以及《史晨前后碑》《华山碑》《白石神君碑》《张迁碑》等;楷书避开师法唐代欧、虞、颜的时风,主要取法北魏《张猛龙》《贾使君》《石门铭》和南梁《始兴王碑》等。何绍基师法颜真卿、李邕、苏轼,取其金石气息以及雄强厚重,还重视北碑特色并不显著的《张黑女墓志》,取其篆籀气。赵之谦的典型书风来自笔力雄强、体格硕重的龙门体。吴昌硕一生师法古质朴茂的《石鼓文》,发抒胸中郁勃之气。晚年隶书取法广博,认真研习《祀三公山碑》《开母庙石阙铭》《太室石阙铭》《张迁碑》等汉代篆隶碑版。吴昌硕还很重视王铎行书。碑学家在力所能及的范围内选择符合自己审美旨趣的师法对象,他们偏爱凝重迟涩的秦汉篆隶和商周金文,苍茫朴茂、浑涵拙重的北朝碑版,乃至颇有草根气息的“穷乡儿女造像”,还有颜体唐楷。颜体较为拙重,有篆籀气,而且有着忠义大节的蕴含,符合碑学家的趣味。

除了宗旨、趣味的原因,师法对象还取决于各方面客观条件。邓、何、赵、吴四家的主要着力点都在秦汉篆隶,何绍基所留意的北碑则主要是他在山东主持书院之便所能接触到的北齐碑版,而赵之谦更明显偏嗜典型的龙门体魏碑。北魏龙门造像题记在宋代金石学著述未有涉及,欧阳修《集古录》著录了初唐褚遂良楷书《伊阙佛龛碑》,虽在龙门,但并非“魏碑”或者“北碑”。乾、嘉时期,黄易(1744-1802)收拓龙门造像题记,钱大昕(1728-1804)《金石后录》收录了“龙门四品”。阮元《南北书派论》撰于嘉庆十六年(1811),此时邓石如已辞世六年。包世臣《艺舟双楫》在道光二十六年(1846)刊行时,赵之谦18岁,何绍基48岁,邓石如已去世逾四十年。到了同治四年(1865),陆增祥《八琼室金石补正》收录北魏龙门造像题记一百二十余种,“龙门二十品”包含其中。也是在同治四年,赵之谦写给胡培系的信函中说:“弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是。自来此间……”从文意判断,“此间”指北京,他在同治二年来到北京,读《艺舟双楫》大概是在由此前推的五年。从现存作品来看,赵之谦同治初年以前的行楷主要受颜真卿、黄庭坚影响。同光时期,师法魏碑、师法龙门体成为碑派主潮,赵之谦受龙门体书风影响较大。光绪十五年(1889)年底,康有为完成《广艺舟双楫》,1891年开始刻版刊行。《广艺舟双楫》含《尊碑》《卑唐》《备魏》等篇目,《尊碑第二》说:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑;欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑。”

李邕、张从申的碑版行楷在历史上也曾是重要师法对象,但那时也是应用于碑。何绍基重视李邕,还符合“碑学”之名,而吴昌硕重视的王铎行书已在“碑”范畴之外。王铎(1592-1652)可谓是书法史上唯一对行书风格史进行全面总结并集大成的人物,其行书遵循帖学路径,但是整体布白(尤其是题款的格局安排)有一定的美术化倾向,这与碑派书法颇为一致。王铎行书带有古意,这应该是吴昌硕最为青睐之处。王铎行书的古意,一是笔画有篆籀气,另外就是某些字运用了古字结构。有评论说:“在书家则自锺、王及唐宋元明法帖,未闻楷书中有所谓古字者。至明末王铎作俑,好奇者效尤。”①在王铎之后,傅山等人也喜欢在行书中运用古字。这种好古风尚影响极大,甚至妨碍了赵之谦的科举成绩,其《乙丑年致子余札》云:“以次场经艺贪用纬书子史,致主司有不识之字三十余,佹得复失”。王铎、傅山等人书法作品中的“古字”,大致是“将籀古篆文翻作真书笔画”②,虽然尚不能归入碑派书法范畴,但审美倾向是一致的,其实已经在孕育碑学理念。

总之,碑学家的人生状态决定了他们质朴的审美趣味,由此导致清代碑学的宗旨是追求“古质”,方法是向秦汉篆隶回溯,向厚重古拙风格回归。相对而言,阮元、何绍基更重视篆书,包世臣、赵之谦更重视分书。但是,毕竟日常社会生活中通行字体早已从篆隶变为楷书,所以清代碑学的战略原则是上溯、取法篆隶,而切近的战术手段则是兼以北碑的厚重救唐楷之弊,最就便的可利用条件是饱含篆籀气息、浑厚正大的颜体唐楷。由此进一步延伸,唐代李邕的行楷乃至明末王铎的行书都在师法之列。“学碑”的范畴存在一定的泛化,原因在于“崇碑”只是“碑学家”的主要手段,其根本用意在于追求“古质”。

[清]吴昌硕 杨柳兰苕八言联 纸本 1923年释文:杨柳楼台,春风人面;兰苕翡翠,初日夫容。积馀先生指正。癸亥九月几望,书于癖斯堂,安吉吴昌硕,时年八十。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

二、取法理念与书法风貌

[清]吴昌硕 题《补情图》 16.5×50cm 纸本 1893年释文:填海仙禽修月斧,月无长满海无涯。人间更有情难补,空对春风解语花。 红豆江南种已迟,春愁摆脱一丝丝。天涯情种人谁识,老佛拈花一笑时。补情图。癸巳七月,纫秋馆主索书,破荷吴俊。钤印:吴俊(朱)

更准确地说,碑学书法的宗旨是“求古求新”,在气息上求古,在面目上求新。主要方法是“学碑”。“学碑”的目的,一种是为了借鉴其特点,依然用之于碑;还有一种用于纸书,但是形式上也有相应变化。师法对象的“碑”的体式和风格特点,导致“日常书写”“自然书写”向碑派书写的转向,书法品式主要是对联、条屏、中堂,而不是册页、手卷。学碑的方法可以有两种:一种是还原它最初、本来的样子,邓石如、赵之谦以帖学路径写碑,何绍基在帖学立场吸纳碑风石意;二是典型的学碑,学它剥蚀了之后的样子,吴昌硕的碑学意味更为纯粹。出于不同的考虑,各家在执笔、用笔等方面努力自出机杼,在“师刀”与“师笔意”、“重剥蚀”与“重新硎”等方面各有取舍。在“求古求新”的宗旨下,碑派书法主要着力点是间架、笔画。以何绍基楷书为例,他主要师法颜真卿、欧阳询,并且“由北朝求篆分入真楷之绪”③。他在诗中说:“吾闻草圣书,精诣在楷则;又闻鲁公书,横平而竖直。”④他对《张黑女墓志》推崇有加,就是因为方整宽绰、横平竖直,而且用笔圆劲有篆意。曾熙认为:何绍基楷书的点画一本颜体,导致常人以为他专学颜体;其实他的楷书结体出自《张黑女墓志》,因而“往往上半大于下半,与颜书适得其反”⑤。郑孝胥则说:何绍基年轻时师法赵孟頫,后来改学颜真卿;颜体结字易俗,钱沣认识到了这个缺点,乃以欧体加以改造,因此,何绍基斋中四壁皆悬钱沣书法;而欧阳通《道因法师碑》结字与颜体正相反,何绍基用颜体笔意临写《道因法师碑》数百通,这又比钱沣更进一步⑥。总体而言,何绍基楷书熔铸了颜真卿楷书、欧阳询楷书以及欧阳通《道因法师碑》、北魏《张黑女墓志》,不仅在用笔上追求厚重,还借鉴《道因法师碑》降低结体的重心位置以求其拙重。他的取法要领是在用笔与结体之间、不同书体之间进行错综整合、熔铸会通。

“学碑”追求导致一系列相应的调整和变化,毛笔选择、执笔方法、笔墨趣味等方面都随之作出改变。晋唐人多使用硬毫、兼毫,明清以后,使用羊毫成为风尚。碑派书家充分利用羊毫蓄墨饱满的优长,营造自己追求的墨色风貌。邓石如写篆书,善于驾驭长锋柔软的羊毫,而不用短锋烧毫。吴昌硕擅长利用柔毫浓墨再现风雨剥蚀的碑版风味。决定书法风貌的极关键要领是用笔方面的变化。赵之谦注重“卷锋”“转折”“顿挫”,善从羊毫柔笔化出魏碑线条之斩截。何绍基“平生苦肄书,用意在苍莽”⑦,所以他的执笔、用笔方法更求独特。其《猨臂翁》诗云:

书律本与射理同,贵在悬臂能圆空。以简御繁静制动,四面满足吾居中。李将军射本天授,猨臂岂止两臂通。气自踵息极指顶,屈伸进退皆玲珑。平居习书颇悟此,将四十载无成功。吾书不就广不侯,虽曰人事疑天穷。同心忽遇二三子,篆分隶楷各求工。皆用我法胜我巧,巧不可传法可公。惟当努力蹑前古,莫嗤小技如雕虫。乌乎书本六艺一,蕲进于道养务充。阅理万端读万卷,消长得失惟反躬。外缘既轻内自重,志气不一非英雄。笑余惯持五寸管,无力能弯三石弓。时方用兵何处使,聊复自呼猨臂翁。⑧

咸丰四年何绍基56岁在四川学政任上时,写下这首诗示诸生,此后自称“蝯叟”,标榜自己的悬臂回腕之法。该诗含义主要有以下几点:一、执笔者居中而坐,悬臂回腕,自如运笔,回旋圆空,以简御繁,以静制动,全身之气贯注指尖,胜过猿猴两臂通肩使用。二、猿臂运笔的道理和妙用,如同飞将军李广猿臂引弓,我领悟、运用近四十年,所以自称“猿臂翁”。你们几位和我一样热爱书法,我把经验与你们分享,你们行之有效,篆分隶楷都写得很好。三、李广天生臂长如猿,骁勇善射,我则为猿臂运笔付出了几十年辛勤练习。然而,现在国家正在用兵,我不能像李广那样沙场效力,只会挥笔写字,可谓百无一用。因而,李广没有能够封侯,我更没能享有书法盛誉,除了人事方面没有尽到努力之外,还有机缘和宿命的因素。四、书法是六艺之一,并非无足轻重的雕虫小技,我们应当努力超越古人;并且还要认真读书,明白事理,提高修养,自我完善,希望这样能够由艺进于道;当下社会客观上不那么重视书法,但书法与文章、兵法其实一样重要,我们一定要自爱自重,在书法领域当一个不懈追求的真英雄。

[清]吴昌硕 新诗题处 21×61.5cm 纸本 1925年释文:新诗题处飞翱翔,重屋孤舟树树僵。毕竟禅心通篆学,几回低首拜清湘。秉三老兄雅属幸正。乙丑谷雨前三日,吴昌硕时客沪,年八十二。钤印:吴俊卿印(白) 缶(朱)

何绍基“悬臂回腕”的方法肯定比正常书写吃力,但应该还不至于汗流浃背。然而何绍基描述自己临写《张黑女墓志》状况时却说:“每一临写,必回腕高悬,通身力到,方能成字,约不及半,汗浃衣襦矣。”⑨这是为什么呢?《猨臂翁》诗中藏着答案。

“李将军射本天授”源自《史记·李将军列传》:李广“为人长,猨臂,其善射亦天性也。”裴骃《史记集解》引如淳曰:“臂如猨,通肩。”因此,下一句“猨臂岂止两臂通”关联了“猿臂”“通臂”“通肩”三个词。一般解释都说“通臂”“猿臂”“长臂”意思一样:臂长如猿,可以运转自如。实际上并非如此简单。所谓“通臂”,是说左右两臂联通为一个整体,“左引则右短,右引则左短”⑩。赵翼讲的故事说得更明白:一只独秀山黑猿被拴于楹柱,还竟然能够在七八尺之外搏击人。原因在于它能够将左臂并入右臂,所以能“忽其右臂引而长”,“左肩则已无臂”,这就是所谓“通臂猿”。如淳所说的“通肩”,也就是“通臂”,两臂在肩部贯通。明代徐应秋《玉芝堂谈荟》罗列“物性有极异者”,排在首位的就是“猿臂通肩”。

“猿能通臂”是子虚乌有的误解,一直有人在努力更正,但这个说法在古代始终存在。如淳说李广“通肩”,意思大概如同《淮南子·修务训》所说的“羿左臂修而善射”,左手长,右手短,特别便于拉满弓。也有人把“羿左臂修”理解为“此亦如猨之通臂也”。何绍基是领会到了这个意思的。把“书律本与射理同”“猨臂岂止两臂通”这些句子结合起来理解,何绍基不无“通肩”之念,书写时努力调动肩胛骨,所以极其吃力。何绍基的这种做派,可谓“以金刚法,作观音事”,似乎很做作,很生硬,但他偏偏是以此追求自然天成。

何绍基“悬臂回腕”是一个特例,其他各家在用笔方法、取法理念等方面也都不同程度地别出心裁、自成机杼,由此导致碑派书法的独特风貌。

邓石如主要书法成就在篆隶。《泰山刻石》等石刻篆书,结构比较均平,用笔的起讫、提按、转折痕迹被完全隐去,没有笔势、笔意呼应,行气贯通完全依赖于字廓统一、竖画对应。而邓石如篆书不仅显示起、收笔痕迹,而且在拐转之处往往有明显的中锋、侧锋的转换,线条呈现出运笔的变化,笔画的关联与呼应因此得到加强。邓石如篆书结构追求疏密变化,往往上紧下松,并且强化了一些笔画的弧度,小篆左右基本对称平衡的结构因此被改造,字内的流动性气韵得以加强。传统隶书的特征是:横扁字廓、侧锋波磔以及较小行距,由此导致更易于形成横向呼应。邓石如隶书加强了纵贯行气,而笔画厚重茂密,圆浑遒劲。邓石如楷书主要以南北朝碑版为师法对象,但诚如康有为所说:“邓顽伯学六朝书,而所成乃近永兴、登善。”邓石如楷书只是起收笔近似《张猛龙碑》碑额,捺画略有汉隶波挑之意,而间架体式、气格与唐楷并无根本区别,显得比较紧窄,缺乏碑派气象。邓石如行草书总体成就不高,在“二王”帖学基础上努力融汇魏碑笔法,并且刻意营造苍茫感与金石气。

何绍基重视篆书根柢对于其他字体创作的影响。其早年篆书受江苏泰州陈潮(1801-1835)影响。陈潮篆书“变化纵肆,结体、使笔如作行草,脱尽从来剪秃豪颖、排比匀净之习”。何绍基中年推崇邓石如篆书,效仿其“篆意草法”。何绍基以草意入篆,并且融汇金文,以涨墨、枯笔、柔毫赋予新意。何绍基隶书习《张迁》《礼器》等碑,劲拙起伏,遒美旁逸。何绍基楷书笔画追求厚重圆劲,降低结体重心以求拙重。何绍基行草书主要从颜真卿、《阁帖》、李邕、北碑取法。其所书对联、条幅、函稿中的行书,不仅字形大小不同,而且风貌各有特色。大字行书明显由颜体楷书变化而来,以残破笔画的碴口为张力,形成笔势感;条幅行书取法《争座位帖》等颜真卿行书,回腕涩行,点画苍劲;小字行书融汇了李邕行书和北碑的体势以及篆隶,行笔流畅连绵。

赵之谦的篆、隶从邓石如一脉而来,但比邓石如、吴熙载更多一些魏碑的意味。赵之谦楷书被视为“颜底魏面”。他自述20岁之前学习《颜家庙碑》无所得,后来学黄庭坚大字以及《石门铭》。而从同治四年左右开始,受“白驹谷题字”及“龙门体”特征影响,赵之谦楷书风格发生质变。赵之谦的小行书结体多有横扁,在神味上与和何绍基有某种相似,但扬弃了何绍基用笔的滞涩,行笔节奏跳跃,风格磊落洒脱。

吴昌硕篆刻从古玺、封泥、瓦当、碑碣汲取养分,有着更加强烈的金石气,在很大程度上影响了书风。吴昌硕的隶书呼应了邓石如以篆籀入隶的思路,其隶书常取纵长体势。与此相应,缩短了横向笔画,弱化了雁尾笔势。吴昌硕晚年隶书取法广博,认真研习《祀三公山碑》《开母庙石阙铭》《太室石阙铭》《张迁碑》等汉代篆隶碑版,大胆破法,用笔肉丰骨厚、秾缛绵实,所作隶书显示出正大、雄浑、朴厚的风格气象。吴昌硕楷书取法锺繇、黄庭坚。虽然他中年以后很少写楷书,但是因为有二十多年学锺繇的深厚功力,80岁高龄时尚能写小楷扇面,一丝不苟,笔力精毅。

[清]吴昌硕 跋《散氏盘》拓本 纸本 1918年释文:吴县侍郎愙斋吴先生跋《散氏盘》拓本,释“沽”为“湖”、“君”为“群”、“贷”为“忒”,于谊独优。按《说文》:湖,“户吴反”,其他“户吴反”之字,有从胡得声者,如“餬”字是;亦有从“古”得声者,如“”字是。所以得声之字有繁省之不同,而声则同是,亦“沽”“湖”可通之一证。陈侯因敦“潮”字,省月作“”,古陶器、古玺文并同,湖省作沽,是其类已。君字本有群谊,《广雅》释言:“君,群也。”《韩诗外传》:君者,群也。又,君,群也,群下之所归心也。《礼记·月令》:季夏之月,命妇官染采,黼黻文章必以法,故无或差贷。释文:“贷,它得反。”《吕氏春秋》五月纪作“差忒”。《书·洪范》“衍忒”。《史记·宋微子世家》作“衍貣”。“贷”“貣”并与“忒”同。予学篆书十年,醉心《猎碣》《散氏盘》,亦时时肄及之,管窥所见,临橅之暇,随笔偶记云尔。非敢于愙翁之说为一字之增也。此盘旧弆内府。拓本艰致。比岁以还,沧桑屡易,故宫法物往往流落人间,甚或辗转入番舶,远涉重洋,无复返璧之望,此不世之环宝,存佚殆不可知,思之怃然。戊午春初,安吉吴昌硕,年七十有五。钤印:缶(朱) 苍石(白)

吴昌硕在篆书和行草方面用功之深、造诣之高远胜于隶书和楷书。

吴昌硕篆书最初以邓石如篆书开蒙,早期结体严谨方正。39岁之后终生寝馈《石鼓文》,后来又旁参其他金石文字,融入金文体势和用笔,书风发生重要转折。其篆书结体取纵势拉长,横画多“左高右低”,然后通过左右结构“左低右耸”的错位处理,偏斜取势,欹侧多姿,最终在相反相成的“势”中获得新的动态平衡。传统篆书行笔婉转无顿挫、接笔通畅无痕迹,而吴昌硕刻意强调顿挫,有意显示接笔痕迹,导致线条雄强硬朗、奇崛浑厚,并且充满金石残破韵味。吴昌硕篆书笔势恣肆奇崛,笔意老辣浑朴,总体风格典雅古拙,雄浑深秀。吴昌硕的横披篆书尤其精彩,对于结构繁简有很大悬殊的几个字,他善于经营位置,参差错落,意态飞动,行笔稳健自如,最后的行书款跋与之相得益彰,古雅与秀逸兼备。清代篆书名家辈出,“真正称得上划时代的、有开创性的,只有以隶法作篆的邓石如与以籀法作篆的吴昌硕”。

以《广艺舟双楫》为前见的一般设想,大概会认为清代碑学师法对象以北碑、以龙门体为主体,但实际上邓、何、赵、吴时代更主要是在效法篆隶。四家之中,赵之谦非常接近龙门体的体格,吴昌硕书法极其追求碑的骨力。由篆隶辐射为碑派行草古质的笔趣和意蕴,何绍基行书、赵之谦行书成为堪与吴昌硕篆书比肩的碑学成就。

碑学渐成风气,形成了打破馆阁体刻板、帖学靡弱的清晰理念,但碑派内部在具体表现上并不完全一致。相对而言,何绍基更重视篆意,笔毫圆浑,延续了文人追求蕴藉浑涵的传统审美趣味;包世臣、赵之谦重隶书、龙门体魏碑,笔毫铺展,笔画飘展,重刀意,求痛快,对世俗化审美倾向有所迎合。同致殊途,本可以相安无事,但是却出现了争竞和对立,背后的大逻辑是什么呢?

傅山提出:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排。”这个“四宁四毋”完全可以用来概括碑学家的基本准则:反对“巧”“媚”“轻滑”,追求“重”“拙”,而且还要追求“天然”。帖学书法主要是小字行草,以笔势生成字势,碑派书法多有字形较大的正体,结体颇多经营安排的痕迹,难于天然。篆籀整体上洋溢着古意,隶书厚重,都有着符合碑派追求的基本体格。而龙门体却是导致何绍基、赵之谦争执的导火索,根本原因就在于追求“古拙”的同时是否坚持“天然”。

用笔涩劲是碑派书法营造古拙风格的重要手段。杨岘(1819-1896)、李瑞清(1867-1920)的“颤笔”都是为了追求涩,但是失之造作,极不自然。何绍基的悬臂回腕本质上与此不同。他自主性地调整肢体,使其保持在一种非常规状态,身体因此作出不由自主地反应,运笔、行笔过程中产生轻微的、韵律化的自然颤动,笔画走势和质感都产生影响,由此获得“拙”“涩”的碑派书法风味。“颤”是动作,“涩”是效果。借用刘熙载的表述,杨岘、李瑞清的战掣过于机械,是刻意安排的主动抖动,“强效转至成病”;何绍基、吴昌硕等人更注重笔画的蕴蓄天然,采用“绞”“颤”追求笔画内部质感与自然律动。何绍基坚持追求“天然的古质”“隐以神运”“不期涩而自涩”,反道而行,离而能合。“天然”“古拙”是何绍基的追求,也是他衡量别人的标准,是他贬低赵之谦的根本依据。赵之谦书法近似于“龙门体”,笔画外廓如裁切刀割,不够自然;过于刻露,略无圆厚,不够古质;而且,其笔画不够硬挺,露锋姿媚,本质上类似于薄怯。这大概也是马宗霍批评赵之谦书法为“乡愿”的原因。

总之,碑学形成了打破帖学和馆阁体限制的清晰理念,追求古朴拙重的书法风格。各家在习碑取径、用笔方法等方面各有特色,以篆书、隶书带动楷书、行书,形成了多姿多彩的书法风貌。在追求“古质”的同时是否坚守“天然”,导致了碑学内部理念和方法的歧异。碑派书写已经具有明显的刻意经营倾向,与过去的案头日常书写有了很大差异。但是何绍基等人依然坚守着文人书法、自然书写的传统审美标准:天然。他还是在追求不期然而然的古质朴拙,追求圆劲敛含、浑涵蕴蓄。从“天然”的立场来看,赵之谦书法虽然粗重,但失于刻露、流滑、轻媚。这应该是何赵之争发生的最根本原因。

[清]吴昌硕 五言诗三首 92.6×22.6cm纸本 1891年 浙江省博物馆藏释文:冷雨泥涂积,西风豆荚生。号寒听树树,倚醉一行行。海表乌啼月,田家雁守更。江湖流日夜,满地失秋成。浦左暮归。 道人种松树,一径莓苔青。大有著书意,非徒抱膝吟。浮云过白眼,古调抛青琴。省识萧寥趣,龙湖深更深。石墨小像。 广文饭不足,秋兴足盘桓。古道人谁识,儒衣鸟惯看。相逢洲渚曲,坐惜芰荷残。何日还山去,从君假钓竿。赠冯学博。蕙士仁兄大人属录近作,即正。辛卯十有一月几望,昌硕吴俊。钤印:吴俊之印(白)

三、书坛氛围与书史建构

清代朴学对碑学影响很大。朴学,本指上古之学,又泛指儒家经学(主要指古文经学),后来特指乾、嘉学派所治的考据训诂之学。清代考据训诂之学对古籍加以整理、校勘、注疏、辑佚,注重实事求是、无证不信的朴质学风,宜乎其名之为“朴学”。尚“朴”之风促进了清代碑学的形成和发展。碑学师法对象和书法风貌之质朴、朴野,呼应了清代朴学之“朴”。清代碑学跻身于宏阔的文化系统中,各个人文领域之间保持着密切互动。碑学家与各界人士往来,互相影响。如邓石如与梁巘、梅镠、方君任、程瑶田、金榜、曹文埴、刘墉、陆锡熊、毕沅交往,何绍基与林则徐、魏源、吴荣光、阮元、包世臣、曾国藩等人交往,赵之谦与潘祖荫、胡澍、魏稼孙、沈韵初交往,吴昌硕与俞樾、吴云、潘祖荫、吴大澂、杨岘、任伯年等人来往。这样的人文交往是彼此间人文需求的客观反映。词学家况周颐(1859-1926)将词人与书家对举说明:“初学作词,最宜读碧山乐府,如书中欧阳信本,准绳规矩极佳。二晏如右军父子,贺方回如李北海,白石如虞伯施,而隽上过之,公谨如褚登善,梦窗如鲁公,稼轩如诚悬,玉田如赵文敏。”况周颐与缪荃孙、吴昌硕、康有为、沈曾植、李瑞清多有往来,了解碑派的美学风貌,其书法有北碑风味,所以能有这种信手拈来、涉笔成趣的比附,貌似非常轻松,其实需要综合的学术积累,这是碑学所处文化氛围的一种反映。

书法发展到清代,出现截然不同于既往主流风格的审美追求。“扬州八怪”书法在审美情趣上发生重大转向,不同于官方传统的帖派书法。继而阮元、包世臣等人倡扬碑学,乾、嘉时期邓石如、伊秉绶等在篆书、隶书风格上显示明显的碑派倾向,后来形成风气,名家辈出。不仅有碑帖之争,碑派内部在审美趣尚、取法路径等方面也存在争议。而碑学帖学之间有一种以毛笔书写为基准的相反相成的关系,乃至于还是要归结为碑帖合流。

通过这些语汇,阐述了浙南商业文化产生的原因,进而概括了浙南商业文化的特点,最后总结温州人的商业精神。所有这些都是通过大量的语汇反映、折射出来的。

清代碑学的繁荣是不同领域、不同阶层、不同立场的人士相互竞争、相互砥砺、相互促进、相互协作的结果。同治四年(1865),赵之谦说:“弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是。自来此间,见郑僖伯所书碑,始悟卷锋;见张宛邻书,始悟转折;见邓山人真迹百余种,始悟顿挫。然总不解‘龙跳虎卧’四字,及阎研香(名德林,包氏弟子之一)来,观其作字,乃大悟横、竖、波磔诸法。”(《致胡培系函》)赵之谦同治二年来到北京,见到郑道昭所书北碑,同治三年见到张宛邻(1764-1833)北派字迹。张宛邻嘉庆二十四年(1819)与包世臣同在济南时,得到很多北朝碑版拓片,从此改习北体,后来“以北朝书法名海内”。阎研香,就是包世臣的弟子德林,书法史影响有限,但他是赵之谦成功师法魏碑的重要示范者。据陈灿峰梳理:德林(约1798-1875),姓阎氏,燕山(今北京)汉军旗人,字君厚,号研香、砚芗、心僧等,嘉庆二十五年(1820)进士。真、行、篆、隶皆能,早期楷书风格在褚遂良、柳公权等人之间,气息清雅。德林很有可能是在包世臣科考居京期间追随学习,至迟在道光十五年(1835)已经开始临习北碑。同治二年(1863)赵之谦进京参加考试,大约在同治四年亲见德林现场书写。德林曾任河南知府,迁盐运使。1870年在古阳洞壁题记:“大清同治九年二月,燕山德林祭告山川洞佛,立大木,起云架,拓老君洞魏造像,选最上乘者标明曰‘龙门十品’。”德林晚年书法笔画饱满结实,结体和点画形态都深得魏碑浑厚静穆之意,一些笔画用起笔直入、收笔向下出尖的写法,赵之谦中年书风与此很相似。

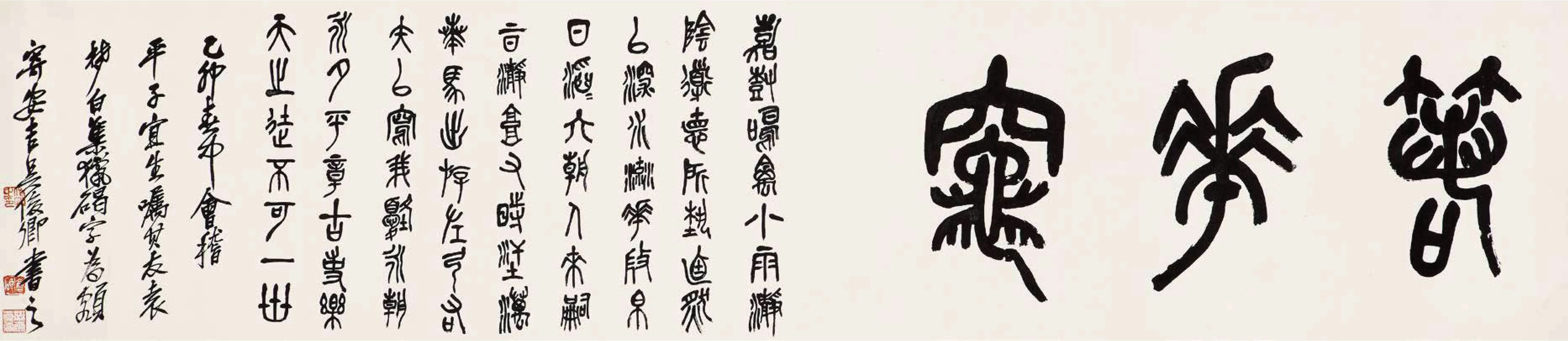

[清]吴昌硕 箬花灶 35.5×165cm 纸本 1915年释文:箬花灶。嘉树鸣禽,小雨清阴。导德所执,乃然以深。水流花微,帛日滔滔。六朝人来,嗣旨清高。有时澫,奔马出游。左弓右矢,以写我忧。永朝永夕,平章古事,乐天之徒,不可一世。乙卯春中,会稽平子宜生嘱其友袁梦白集猎碣字为额,寄安吉吴俊卿书之。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

张宛邻第三女张纶英(1798—?,字婉紃)对赵之谦风格定型也起了很大作用。张纶英于道光六年(1826)在张宛邻指导下临习《张猛龙》《李仲璇》《刁遵墓志》《郑文公碑》《郑中岳题名观海诗》《始平公造像记》。道光八年(1828),包世臣养女包孟仪嫁给张宛邻之子张曜孙(1807-1863),婚后与张纶英生活在一起,时常交流书法。可见,包世臣的主张决定了张宛邻、张纶英父女的书法取向。张纶英每天坚持习字,夙兴夜寐,颇有成就。道光十三年(1833)张宛邻夫妇辞世后,张氏姐弟南归常州,纶英继续向包世臣、吴德旋等人请教书法。后来张曜孙多次往来于常州、北京之间,积极推介张纶英书法。道光二十六年(1846),张曜孙出任武昌知县,张纶英在此前后丧夫,随弟同赴武昌。张纶英书法深受赞誉,曾国藩、胡林翼“推叹标举,钦为卓绝”,“日本、高丽诸贡使辄购其书以归”。

张纶英书法颇具龙门体面目。平步青(1832-1896)说:“近人好橅北魏残碑及新出造像”,“武进张婉紃女史出,始专门名家。泾包安吴诸君和之,至今日而益盛。”王蕴章(1884-1942)说:“近时习北朝书者又奉婉紃为昆仑墟。”谭献(1832-1901)认为张纶英楷书超过赵之谦,他说:“夫人正书为近时第一手,老辈如吴让之、友朋如赵撝叔皆当却步。”有人干脆说:“会稽赵之谦常师事之,犹王羲之之于卫夫人也。”赵之谦同治四年说:“见郑僖伯书,始悟卷锋”(《致胡培系函》),同治九年又说:“国朝书家无过阳湖女士张婉紃名纶英,郑僖伯以后一人也。”(《致梦惺函》)张纶英有《题云峰山郑道昭石刻》诗,且郑道昭白驹谷题名、张纶英书法、赵之谦楷书的确非常近似。张纶英比赵之谦年长三十岁,年七十余尚能为人作书。如果赵之谦师事之,当是在她晚年。但是从履迹来看,看不出二人有当面授受的机会。“常师事之,犹王羲之之于卫夫人”的说法大概有些夸张了。

赵之谦观摩德林现场书写,虽然只有片刻功夫,却很有收获。他说:“阎氏学此已三十年,其诀甚秘,弟虽以片刻窃之,究嫌骤入,但于目前诸家可无多让矣。”(赵之谦同治四年《致胡培系函》)然而,某些记载认为赵之谦对此有所遮掩回避。李放(1884-1924)说:德林擅长书画,“赵之谦未遇时,尝从之学,其后竟讳称所出,故世人知之者希”。碑派书法的成功离不开众多人士的共同合力,赵之谦书法是融汇各家智慧的结果。现在一般都认为赵之谦实际上也颇多私淑何绍基之处,何绍基本人对此当然是心知肚明的。同治九年,何绍基、赵之谦都在杭州,数次同宴。每次何绍基都想挑起话题商榷书法,赵之谦感觉他在伺机责骂,所以避而不谈。实在不得已,赵之谦一味称颂何绍基书法空前绝后。何绍基无可乘之机,悻悻而去,但还是向其乡人讥评赵之谦。(赵之谦《致梦惺函》)何绍基伺机批评的直接原因大概就是他觉得赵之谦偷师,偏偏不肯在他面前执弟子礼,这就属于“讳称所出”。何绍基说:在赵之谦面前自矜其技的德研香,在他面前却是五体投地。其《德研香陪游存古阁》诗云:“遍观存古阁前碑,六代而还费拓椎。束带叩头看写字,何人更似研香痴?”自注云:“研香见余悬臂回腕作书法,伏地叩头曰:佩服佩服。”何绍基学博见广,年望渐高,不免性高气傲,加上自认为理直气壮,于是轻诋别人书法,时有英雄欺人之谈。他当面斥责莫友芝:“自仓颉以来,未有尊书一派。”在扬州见到吴熙载时也批评:“君书太陋,殆为师(包世臣)所误,令师固不能书也。”

何绍基咄咄逼人,也就招来很多訾议。莫友芝谈论书法时,“极以蝯老为野狐禅”。赵之谦则在《致梦惺函》中抱怨何绍基“类村夫俗子行径,殊可笑也”。这样的批评可能与彼此间性格狂傲、意气用事有一定关系,也会在利益上带来一定影响。比如,“安吴高弟吴让之老矣,栖于佛寺,求书者踵接,吴赖以赡家”,而何绍基批评包世臣、吴熙载,“渐传于诸盐贾之耳,吴之声价顿减”。而据说何绍基则是“海内求书者门如市,京师为之纸贵”。可见,虽然赵之谦等人希望能够百花齐放、各行其是、相安无事,但现实社会的人际关系自然不可能那么纯粹。但是总体来说,他们在书法润笔方面的获益有限,何绍基与赵之谦、莫友芝、吴熙载等人的争执关键源于碑学观念的差异,主要属于碑学内部的争鸣,他们的争论更主要还是立足于文化追求,对于书法的审美有着各自的坚持。不管他们争论得多么激烈,根本上还是一种协作关系。碑学发展进程是社会生活各个层面相关元素的综合,上列这些脉络连贯的记述构成了丰富而生动的书法史叙事。关于何绍基与阎研香会面,李放《皇清书史》记述说:“(何绍基)太史尝与汉军阎研香太守德林同游百泉。太守亦书家也,偶见太史悬臂回腕作蝇头楷,乃大惊服,亟呼衣冠向之下拜。太史有诗记之。”李放在何绍基去世十年之后才出生,他依据的原始材料大概就是何绍基《德研香陪游存古阁》诗及序,但是却衍生出“作蝇头楷”这样的细节。关于清代碑学的记述,既有严肃的史书性质的资料,也有小说家言,或为子虚乌有,或有通性之真实,这是在梳理、利用资料时必须认真辨析、甄别的。

总之,清代碑学植根于宏阔的文化系统中,与各个文化领域形成关联互动,社会各个层次的人物形成强大合力,推动碑学发展,助力碑学家提升创作造诣,形成综合性的学术积累。在没有组织建制的学术平台可资利用的情况下,碑学家充分发扬主动精神,通过游学、访友等方式进行学术交流。碑学不仅存在于学术领域,而且存在于鲜活的人情世态的社会生活中。由此导致碑学资料极其丰富,从宏大叙事到街谈巷议,构成了错综杂驳的书法史记述。我们应该去伪存真、去芜存菁,据此还原那个时代,勾勒碑学体系,进行书史建构,汲取成功经验。

四、由“学碑”到“碑学”

历代书法创作和理论的不断发展以及汉代经学、宋代金石学、清代朴学的丰厚储备,作出了重要铺垫,碑学早已在伏脉千里、潜滋暗长。从基本逻辑来说,“碑学”的基点是“学碑”,要在“写对”的基础上“写好”。碑派书法取法篆籀,邓石如没有小学根柢,据说常常被钱坫(1744-1806)等人摭其篆书不合六书之旨,以致于邓石如进京后,都下书人群起排斥,仅仅半年就鞅掌而去。与此类似,钱泳评价王澍说:“本朝王虚舟吏部颇负篆书之名,既非秦非汉,亦非唐非宋,且既写篆书而不用《说文》,学者讥之。”邓石如晚年在《与侄书》中说:“我少时未尝读书,艰危困苦,无所不尝。年十三四,心窃窃喜书。年二十,祖父携至寿州,便已能训蒙。今垂老矣,江湖游食,人不以不识字人相待。暂能读书,获益如此。”从中可以看出碑学氛围下对于学问的苛求以及对于书法界的推动。

要把字写正确,首先要弄清碑上的文字。怎么才算弄清了文字呢?字形离不开字义,字义离不开具体的经史内容。因而,似乎很简单的“写对”其实要求在学术研究上一以贯之。况且,所谓的“好”离不开其系统性意义。“学碑”的“标新立异”不仅有结体上的“异态”,还有学术上的“新理”。要把“写好”说清楚,把“标新领异”中“标”和“领”的文章做足,也要有一番理据。比如,阐释碑派书风在整个书法史上的意义,就要说清楚源流位置。由此,碑的拓本真伪、碑刻体制、时代关系等等都在研究之列。于是,“学碑”的正确和新异追求就导致了系统性“碑学”发展壮大,喷薄而出。

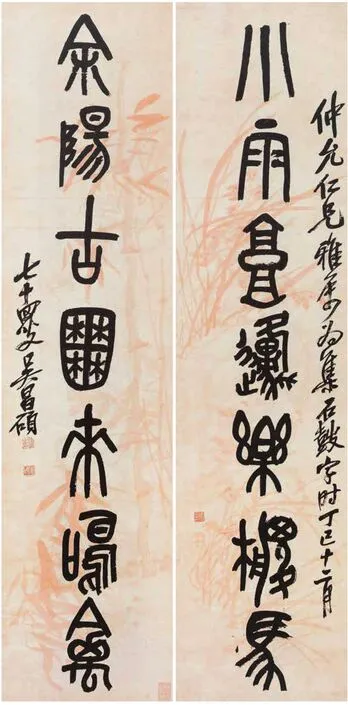

[清]吴昌硕 小雨斜阳七言联 纸本 1917年释文:小雨高原乐椶马;斜阳古囿来鸣禽。仲允仁兄雅属,为集《石鼓》字。时丁巳十二月,七十四叟吴昌硕。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

最基本的“书法理论”,大体上可分两个方面:关于“技”的理论,关于“道”的理论。关于“道”的书法理论可谓是“书法哲学”,把书法作为“格物致知”的“物”,也就是“器”。想要得到的“知”即“道”。关于“技”的理论也就是书法实践的理论,具体研究结构、字形、结体、笔画、执笔、运笔、用笔、字与字的关系、行气、章法,等等。清代之前的书法理论,更主要属于书法哲学,关于具体实践、关于技的理论相对较少。比如,关于执笔的理论就很简单,而且日常书写、文人书法的执笔、运笔方法的确只要有“拨镫法”“虚而宽”就可以了。清朝碑学有了新的审美、新的追求,执笔、用笔的方法和理论就变得非常繁富。除了像包世臣“始艮终乾”、何绍基“悬臂圆空”那样追求典雅深邃的理论之外,还有很多深入浅出的实践性说明。比如,关于绞转用笔,与何绍基同时代的学者姚配中譬比为洗衣服时为了挤去水分而绞转衣服。他说:“绞转者,提竖笔锋,用力令墨入纸,则毫蹴开,随即绞之。若提笔落,则按笔绞;按笔落,则提笔绞。按提之中,寓以平颇,力乃能入纸。纸笔相恋,斯蹴之得开,绞之得转。绞之墨注,提笔将墨摄起,又用平颇蹴开;蹴开又绞,则墨又注;又提笔摄之。如绞浣衣,一绞一散,乃愈绞而水愈下。”意思是:笔管立着,落笔纸上;如果落笔较重,笔毫铺开,那就提笔绞转运行;如果落笔较轻,那就绞转着按笔入纸。绞转的时候,墨汁被挤压出来;提笔散毫的时候,墨汁被回摄毫中。如此反复。“平颇”即“平陂”,平地与坡地,此指高低变化。强调在提按起落过程中,并非一直竖立着笔管,而是笔管顺应着绞转方向作出俯仰、高低的变化,这样才能力透纸背。刘熙载《书概》中有很多关于笔法的论述,都建立在碑派书法古拙生涩的审美追求之上。比如关于“涩”与“战”,他说:“用笔者皆习闻涩笔之说,然每不知如何得涩。惟笔方欲行,如有物以拒之,竭力而与之争,斯不期涩而自涩矣。涩法与战掣同一机窍,第战掣有形,强效转至成病,不若涩之隐以神运耳。”清朝以前的书论家用心没这么细致,也没能说得这么透彻,或许重道轻技,不屑于此,而关键则是因为帖系书写的各方面要求不同于碑派书写。

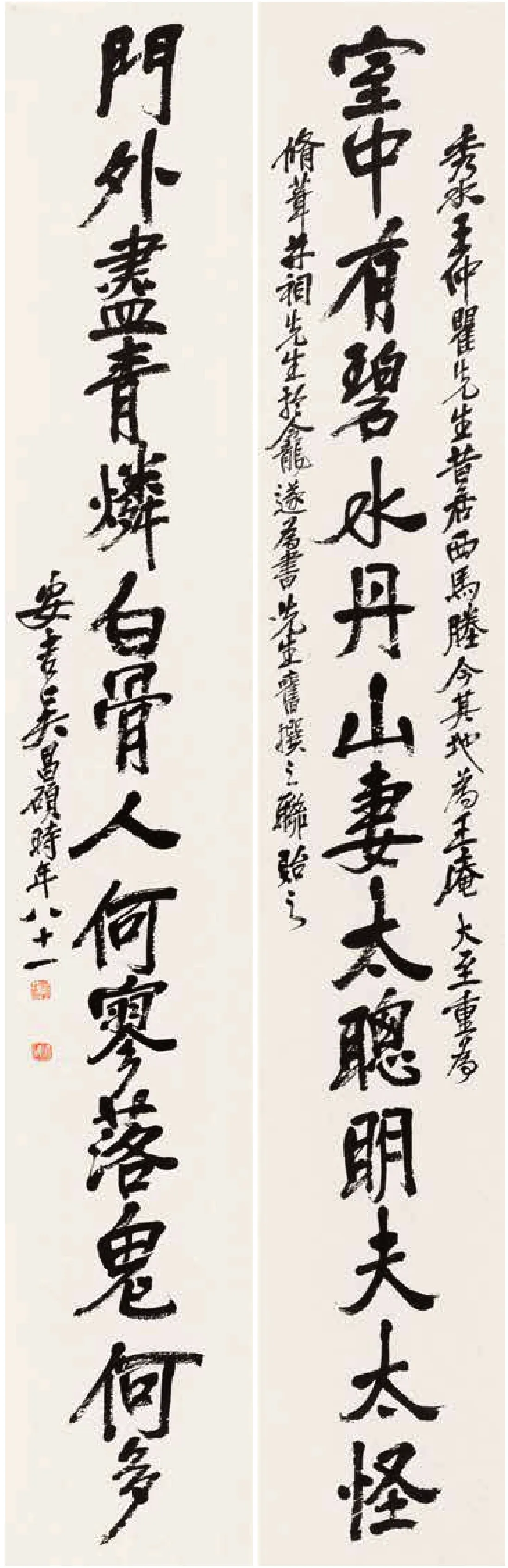

[清]吴昌硕 室中门外十四言联 纸本 1924年释文:室中有碧水丹山,妻太聪明夫太怪;门外尽青磷白骨,人何寥落鬼何多。秀水王仲瞿先生昔居西马塍,今其地为王庵。大至重为修葺并祠先生于龛。遂为书先生旧撰之联贻之。安吉吴昌硕,时年八十一。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

清代碑学融摄广袤,涵盖面超过了传统的“书法理论”,这有赖于碑学家有更广泛、更深厚的积学。何绍基“书法具体平原,上溯周秦西汉古籀篆隶,下至六朝南北碑帖,搜辑至数千余种,皆心摩手追,卓然自成一家”,不仅如此,他还“于学无所不窥,藏书数万卷,博览而详说之。于六经、子、史皆有著述,尤精小学,旁及金石碑版文字。凡历朝掌故,无不了然于心”。而且何绍基在写诗、论诗方面也很有造诣。赵之谦受朴学风气影响,推崇段玉裁、王念孙等人,致力于文字训诂和金石考据。他擅长考订文字,书法用字极为讲究,还很重视碑版考述。吴昌硕努力学习辞章训诂以及诗文书法,并且观摩、学习历代吉金文字,提高文化修养,加以融汇。

碑学家以丰厚的学养为基础,苦学覃思,在实践中累积出宏富的碑学,创建了丰富的学术宝藏。比如,何绍基著《东洲草堂诗钞》三十卷、《东洲草堂文钞》二十卷、《东洲草堂金石跋》五卷、《惜道味斋经说》八卷,《说文段注驳正》(与张穆合著),还有《乙未日记》《西砖日记》《使蜀日记》等,今存日记手稿20余册,超过60万字;他还修撰《安徽通志》三百五十卷、补遗十卷,校勘全祖望所撰的《宋元学案》一百卷,据《大戴礼记》订正《礼经》二百余条,校刊大字《十三经注疏》等等;赵之谦著有《汉学师承续记》《补寰宇访碑录》《六朝别字记》《悲盫居士诗剩》《悲盫居士文存》《章安杂说》《勇庐闲诘》《张忠烈公年谱》《缪武烈公事状》等,辑刻《光绪江西通志》《滂喜斋丛书》《谪麐堂遗集》《斅艺斋遗书》《仰视千七百二十九鹤斋丛书》等。从“学碑”升华为“碑学”,研究范围除了执笔、用笔方法等方面的探讨之外,还涉及文字学、考据学,乃至延伸到文学、经学、哲学等范围,远远超出了书法作品构成元素的必要范围。

“碑学”丰富而深厚,这样的“学术”对于书法的必要性在哪里呢?

道家讲“绝学无忧”“块不失道”,书论中也有“善写者不鉴”的说法,这种倾向可能导致对于书法学术的虚无主义态度。而王阳明说:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”冯友兰也说:“何谓‘意义’?意义发生于自觉和了解。任何事物,如果我们对它能够了解,便有意义,否则便无意义。”他举例说明:一个别字,如果是一个文字学教授写的,可以是古字的假借;如果出自一个粗识文字的人的手笔,便是错字。冯友兰揭示说:“所做的事虽然一样,了解的程度不同,其境界就不同了”;“(不同的人)做同样的事情,因为了解程度互异,可以有不同的境界”。一件事物必须放到特定知识框架、意义系统当中才能确定其意义。清代碑学成功地建立了一个立体的学术框架,极大地提升了碑派书法的存在意义。

书法学术的另一个重要作用是使书法活化于文化系统的话语体系之中。邓石如、何绍基、赵之谦、吴昌硕等人的碑学实践导致了清代碑学“重”“拙”“大”审美追求,反映出特定历史时期文人的忧患意识以及审美心理的深沉变化,也影响到词学等其他文艺领域。杜庆英的研究说:清代碑学呼吁拙朴方重的碑版笔法,“重”“拙”“大”作为书法批评概念趋于经典化。词学家况周颐将“重”“拙”“大”的书法追求引入词学批评并加以发扬。杜庆英还揭示:晚清谭献兼有词人、词学家、金石学家、碑学家等多重身份,其《箧中词》点评中的“波折”“垂缩”“逆入平出”等概念以及高频出现的“重”“拙”“大”,体现出鲜明的书法运思倾向,乃碑学影响下的时代风会。贾文霞考察了刘大櫆(1698-1779)、邓石如及其后学的交游网络以及他们古文理论的相近性,揭示出晚清“重”“拙”“大”理论是涵盖了诗文词、书法绘画等多种文艺样式,不是某个门类对其他门类单向、局限的“影响-被影响”的结果,而是在互动交衍中凝练的综合美学范畴。知识体系建构以及书法史进程具有自洽性、融汇性、开放性,书法学术具有强大的吸纳、整合能力。与同时代其他人文领域能够彼此打通,交互影响,这是碑学赖以产生、存在、繁荣的重要文化生态。

[清]吴昌硕 射虎泛花七言联 纸本 1917年 西泠印社藏释文:射虎弓鸣树深处;泛花舟出柳阴中。子章仁兄属篆,为集阮刻天一阁本《石鼓》字。丁巳秋季,吴昌硕客沪垒。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

总之,清代碑学成就体现在各体作品上,也留存于大量的著述、诗文、日记、信札、笔记之中。以既往的学术成就为铺垫,以“学碑”为基点,清代碑学家的学术研究从基本书法理论推广到文字学、文学、考据学、哲学等范畴,确定了明确的研究对象和研究领域,运用较为成熟的方法论,生成特有的概念、命题、原理、规律,大致建立了现代意义上具有“学科”层次的专门知识系统。由此建构了一个更好的意义框架,极大地提升了碑派书法的文化价值,拓展了发展前景。

五、从学术到学科

在毛笔书写现在已经完全退出了日常应用的情况下,书法学科化成为书法恒久发展的必由之路。学科是创新知识、传授知识的组织体系,包含知识和组织两个层面。学科建设的关键在于知识的规范化和人事的规范化。书法学科存在并运作的基本要素包括:技能、学术、创作、研究、著述、讲学、平台、法则、人员。

创作实践技能是书法学科的原点,是书法学科十百千万递进发展中很多“0”前面的那个“1”。吴昌硕篆书之骨,邓石如隶书之肉,赵之谦楷书之体,何绍基行草之气,是碑学成就的典型体现。清代碑学研究也比过去更注重书法本体。在毛笔书写日常化的时代,书法可以是文人末事,可以依存于人文学科的任何一个分支。清代碑派书法已经有别于传统的自然书写,经营性、刻意性、设计性、美术性的倾向越来越明显。到了现在,毛笔书写完全脱离日常应用,专业化、技术化色彩越来越重。当代书法学科可以借鉴碑派书法在创作实践方面的理念和方法,在作品形式分析和设计方面借助人工智能技术,重视技法的理论研究,创建更加系统、高效的技能发展机制。可以从金文书法、简牍书法等方面寻求突破,带动各方面创作成就的飞跃,以多样性与集成性的辩证统一回应社会关切和时代期许。但是,在加强技术性追求的同时,绝不能放弃书法的人文性、融通性、精神性。

学术研究和理论成就是所有学科以“学”冠名的基本依据,是各个不同领域在学科层次上的共同规范性。在毛笔书写的独立性、技术性日益凸显的情况下,“书法”的定义以及“书学”的范畴都发生变化,必须重新明确书法学科的定位和学理,在新的要求下整理、运用既有的学术成果并作出超越。早期的书法理论有包举一切的企图心,力有未逮,未臻完美,但自有一种张力,具有一种活泼的开放性。书法在学科化进程中,应该越来越专精,但也要避免越来越封闭。清代碑学丰富而绵密,成功地建立了一个学术框架,极大地提升了碑派书法的存在意义,而且使书法始终以关联、融合的状态存在于文化系统之中。学科是专业的灵魂,科研是学科的核心。当今书法界存在着总体上不够重视理论学术的倾向,书法学科有责任充实书法学术,把书法置于书法学科、书法文化的体系中,更好地阐释并发挥其功能、价值和意义。

[清]吴昌硕 四体书四屏之四 150×40cm 纸本 1918年 西泠印社藏释文:乱离身世诓蕲福,残字分明凿太平。杀戒不开闻佛说,浮屠一握看天撑。花扶翠墨香如海,梦破愁城酒是兵。珍重春光试游(屐),水边闲看丽人行。病起料书,得造像残拓书后。 种菜围棋两未能,诗惭多寿颂冈陵。醉心文字天浮酒,苦口芜菁味近僧。河肯变清龙起蛰,器能存汉雁擎灯。尽人所欲仙难治,政简还思古结绳。多寿。戊午春仲,吴昌硕近诗。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

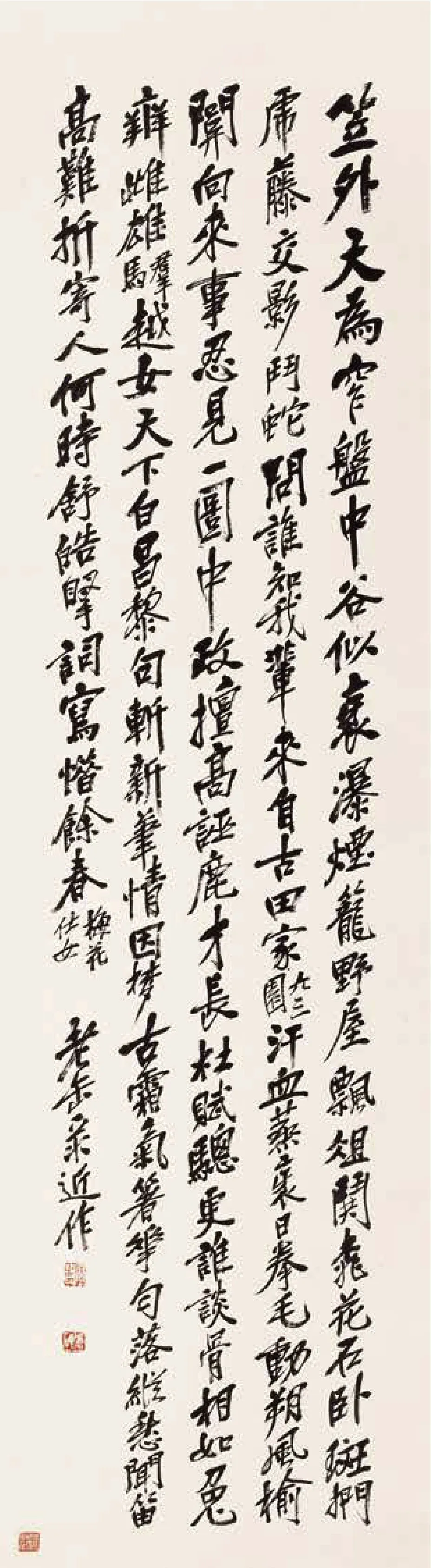

[清]吴昌硕 四体书四屏之三 150×40cm 纸本 1918年 西泠印社藏释文:笠外天为窄,盘中谷似邪。瀑烟笼野屋,飘俎哄桃花。石卧斑扪虎,藤交影斗蛇。问谁知我辈,来自古田家。六三园。 汗血蒸邪日,拳毛动朔风。榆关向来事,忍见一图中。政擅高诬鹿,才长杜赋骢。更谁谈骨相,如兔辨雌雄。群马。 越女天下白,昌黎句斩新。笔情因梦古,霜气著花匀。落纵愁闻笛,高难折寄人。何时舒皓腕,词写惜余春。梅花仕女。老缶录近作。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

[清]吴昌硕 四体书四屏之二 150×40cm 纸本 1918年 西泠印社藏释文:帝佶(喾)高辛者,黄帝之曾孙也。帝尧放勋,其仁如天,其知如神,就之(如)日,望之如云。旧拓武梁祠题字,客腊得自武林,兹临其意。戊午春仲,吴昌硕。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

[清]吴昌硕 四体书四屏之一 150×40cm 纸本 1918年 西泠印社藏款识:敬垣仁兄属临汧(殹)鼓。戊午花朝,吴昌硕老缶。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

[清]吴昌硕 龙光台 39×105cm 纸本 1923年释文:龙光台。明嘉靖丁亥,永昌郡守严时泰建,万历间腾冲参将邓子龙重修。今辛酉,邑绅金殿书等醵资重建落成,李根源辑刻前人诗文于台上,并属为题额。癸亥九月,安吉吴昌硕年八十。钤印:吴俊之印(白) 吴昌石(朱)

除了创新知识,书法学科还肩负着传授知识、培养人才的职能。专业是人才培养的方向,学科是专业发展的基础;学科是源,专业是流。吴云(1811—1883)说:“书虽小道,然非有数十年苦功加以读书养气,又多见古人名迹,未足与语也。”他概括了书法学科学术和教育的着力点。书法学科必须将一些原则性的共识落实为可操作的规程,把学科最新成就应用到课堂教学,杜绝“学而不能”,做到“进学而能”;同时,重视专业需求对于学科的促进作用,在备课、授课、交流过程中捕捉学术灵感,孕育学术成果。

清代碑学的巨大动能源自各个书法阶层的共同合力。阮元、邓石如、包世臣、何绍基、赵之谦、莫友芝、吴熙载、张宛邻、阎研香、张纶英、吴昌硕、康有为等等各擅其能,产生强大的协同效应。然而,清代碑学的最大不足是没有人事建制的学科组织,创作、研究、讲学活动无法在适宜的平台上发挥系统性作用。何绍基有很长时间主讲书院、主持书局,最接近于拥有建设学科平台的条件。他在任四川学政的时候,很热情地向诸生传授悬臂回腕之法,想必始终有着建立学科平台的愿心,但是他绝无可能突破当时的教育方针和行政体制。我们分析清代碑学的根本目的是接武前贤并且努力超越,因此,应该特别重视其最主要短板,充分发挥学科平台的效能。时下关于书法学科的热烈讨论主要集中于其价值、地位等方面,实则,书法学科的人事建制和运作规则更应加以重视。

总而言之,从传统的日常书写到清代的碑派书写,再到当今的专业书写,发生了两次转折;从“学碑”到“碑学”再到“学科”,进行着重要的递进。碑派书法的师法对象,一是区别于书斋案头书写的碑版、早已脱离常用的篆隶;二是历史上更为超出一般书写的常格、“书法”意味大于“书写”常规的楷书、行书,比如颜真卿、李邕、黄庭坚、王铎、苏东坡。以何绍基“悬臂回腕”、赵之谦“卷锋”为典型代表的执笔、用笔之法,不仅具有方法论意义,而且隐含着深刻的观念性升华。清代碑学家尚不具备进行学术交流的专业性平台,但是,碑学突破了客观条件的制约,诞生了邓、何、赵、吴等有着非凡的创作成就的名家大师以及一些重要的理论性著作,这些都是书法学科相关要素的雏形。清代碑学很好地补充了不少书法领域的学术空白,大致具有了现代意义上书法学科必须的专门知识体系。碑学具有浩瀚深邃的融摄性,如果进一步汇总整合,条理化、系统化会有更大提升,更适合学科发展需要。清代碑学可谓书法学范畴的“朴学”,碑学家朴素严谨的作风、积极主动的精神是当今书法学科最应该效仿之处。书法学科在发展中应该遵守规则,有敬畏之心,有自省意识,有自我革命精神,以清代碑学的发展为镜鉴,以国家民族的发展、个人和后代的未来生存以及理想实现为参照,检视今日之现状,开辟未来之生机。

注释

①[清]平步青《霞外捃屑》卷一,民国香雪崦丛书本,第172页。

②[清]平步青《霞外捃屑》卷一,民国香雪崦丛书本,第172页。

③[清]何绍基《东洲草堂诗钞》,清同治六年长沙无园刻本,第172页。

④[清]何绍基《东洲草堂诗钞》,清同治六年长沙无园刻本,第289页。

⑤[清]曾熙《游天戏海室雅言》,崔尔平编校《明清书论集》,上海辞书出版社,2011年,第1458页。

⑥[清]郑孝胥《海藏书法抉微》,崔尔平编校《明清书论集》,上海辞书出版社,2011年,第1447页。

⑦[清]何绍基《东洲草堂诗钞》,清同治六年长沙无园刻本,第393页。

⑧[清]何绍基《东洲草堂诗钞》,清同治六年长沙无园刻本,第284页。

⑨[清]何绍基《东洲草堂文钞》卷九,清光绪刻本,第166页。

⑩[明]汪瑀修;[明]林有年纂《嘉靖安溪县志》卷之一,明嘉靖刻本,第57页。