北朝书风的近代接受

2023-03-22朱中原

□ 朱中原

北朝书法是中国书法史重要的发展阶段,更是中国碑刻书法史、楷书发展史的重要阶段。中国的楷书史经历了几个历史阶段:第一个阶段是汉末三国时期,我称之为楷书的发轫期;第二个阶段是魏晋南北朝时期,这一阶段楷书碑刻大量出现、风格多元且群星璀璨,我称之为楷书的烂漫期;第三个阶段是隋唐时期,即众所周知的楷书鼎盛期;第四个阶段是清代民国,我称之为中古楷书史的蜕变期。其中,隋唐时期一直以来被我们称为楷书最为鼎盛、最为辉煌、也是最为重要的历史时期。但事实上,真正鼎盛和烂然的时期,我认为是魏晋南北朝,而其中的北朝真书则又是重中之重,而隋唐楷书则是魏晋南北朝楷书的延续、总结和定型化。隋唐以后,出现了楷书的断层期,但到了清代中晚期又被重新捡拾,清中叶以后,以碑派书风为代表的书家,重新接续了北朝书法的传统。

北朝真书在隋唐以后清代中叶以前基本很少被重视,因为唐以后清中叶以前的书法史,基本是文人帖学书法占主流,仅就碑刻书法而言,由唐至清的这一段书法史,碑刻书法学习的聚焦也在唐碑而不是南北朝碑尤其是北碑。直到邓石如、包世臣出现以后,系统学习北朝碑刻才成为主流。阮元对魏晋南北朝时期的南北书派进行了理论总结,此为清代碑派书风之理论先导,邓石如则由篆隶发端,在创作层面解决了碑派书法的笔法问题,包世臣则从理论层面对邓石如碑派笔法加以总结,康有为则对包世臣、阮元等人的碑学理论进行了批判地继承,对北朝碑刻尤其是魏碑进行了美学层面的深刻总结,并从创作实践层面开创性地实现了北碑方笔的圆笔化书写。自包、康而后,清代碑派书风几乎占据一统天下之局面,举凡文人学士,金石家、文字学家、古文家、书画家等等,无不擅碑书,无不擅篆隶。这其中,邓石如、伊秉绶、何绍基、桂馥、赵之谦、黄易、张裕钊、张廷济、张祖翼等皆成为其中的领袖人物,继之而起的清末民初吴昌硕、沈曾植、康有为、梁启超、郑孝胥、陶浚宣、杨守敬、李瑞清、曾熙、张伯英、罗复堪、张大千、徐悲鸿、沙孟海等,则成为清代碑派书风的接续者。需要特别强调的是,清代碑派书风不仅仅是在精英层面得以流布,而是容纳于广阔的社会生活中。民国早期的街头广告、书籍封面题签、报刊题字、书法牌匾、商业店招等,皆是碑派书法的一统天下,其中尤以李瑞清、郑孝胥、罗复堪、张伯英等几家书体最为盛行。

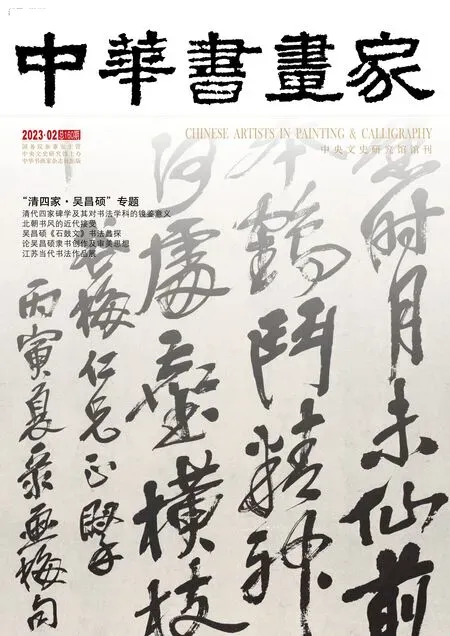

[清]吴昌硕 怡园会琴记 纸本 1919年释文:怡园会琴记。唐李肇《国史补》云:张相宏静少时夜会名客,观郑宥弹琴,宥调二弦,至切各置一榻,动宫则宫应,动角则角应,此时会友听琴,夙负解音,未尝集思广益,研究律吕,蕲于执进乎道也。有宋南渡已还,武林雅集偁盛,诗社而外,有齐云、锦标、英略、雄辩诸社名,见《月令广义》。社即会也,而会琴独阒如。意者,琴德静嫥不同筝琶悦耳,鲜能知之而好之者乎?顾氏怡园,今吴阊胜地也。岁次己未,辰在鹑尾,西泠印社社友仁和叶君璋伯会琴于兹,列叙时贤四十有八,与会者凡三十有三,同声相应,千里逢迎,殆亘古未有焉。矧会琴之恉,岂唯是拂弦操缦尔能各奏云尔哉?将以深求琴中之理,所谓声依永律,和声者集数十家之长,以证一心之得,即吾之心得,曷尝不推及于人也?赏奇析疑,折衷一是,神明变化,不逾规矩,通乎学问之道矣。指顾元音丕拒,琴学大昌,趾美期牙,庶几操券,唐苏昌容句云:清切丝桐会,纵横文雅飞。试为璋伯诵之,令人神往不置云。是岁壮月几望。安吉吴昌硕老缶,年七十六。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

二

清代碑派书家有几个共同的特征:一是凡书家必为学者,凡学者必为善书者;二是凡书家必涉金石,凡金石家必擅碑书;三是凡写碑必以篆隶为奠基;四是凡写碑必首重南北朝碑而轻唐碑;五是凡写碑必重金石气与书卷气之融会。这几个特征看似各自独立,但又层层相因,相互关联,互为因果。

以赵之谦为例。赵之谦写碑以方笔为主,其碑学实践多直接受包世臣理论影响,间接受邓石如影响,其对包世臣推崇备至甚于其他书家。但观其早年学书路径,则受何绍基影响甚大,其模仿何字,几得其神似,但后来与何绍基渐行渐远。何绍基贬低包世臣,认为包世臣谈碑却不懂写碑之法,而赵之谦则正好相反,他认为正是有了邓石如与包世臣,才真正开启了碑书之法,也才真正使自己走上了碑书之路,故而二人凡见面则必争执,每遇则不欢而散。这是二人秉性和地位的差异,也是二人对待碑学不同态度的差异。无论是年龄还是书法资历,何绍基在赵之谦面前都属长辈,自然以长者自居,看不起赵,但赵之谦性格刚毅,受到何的侮辱,再加上他身上有一种天才的禀赋,故而从内心里对何绍基亦颇不服气,自然不肯屈就于何。赵之谦给何绍基学生梦惺所写的《致梦惺函》中,明确写到何绍基是如何侮辱自己的:

太史之视弟如仇,前在杭州,同宴会者数次,太史逼弟论书。意在挑战,以行其詈……然犹向其乡人大肆诟厉,类村夫俗子行径,殊可笑也……弟于书,视让老则同而异,于何、许,则风牛马不相及矣。

大意是,在酒桌上,何绍基仗着自己德高望重,先让赵之谦发表一下自己的看法,然后一顿臭骂,还和自己的老乡一起大肆耻笑。赵之谦拿自己的作品给同在酒席的书法家吴让之看,吴让之表示赞同,拿给何绍基看,又是一顿臭骂。

受到这样的侮辱,赵之谦做不到忍气吞声,性格孤傲的他直接骂回去,在给其朋友魏锡曾的信中写到:“何子贞先生来杭州,见过数次,老辈风流,事事皆地道,真不可及……”这样的自负与刚直,使得赵之谦自然与艺林隔绝,空有一身才华却无处施展。这使他更愤世嫉俗,越愤世嫉俗越性格古怪,从而陷入一个恶性怪圈。赵之谦曾有一副对联,落款写:“何道州书有天仙化人之妙,余书不过着衣吃饭,凡夫而已。蓝洲仁兄学道州书得其神似,复索余书,将无厌家鸡乎?”此语表面看似是赞扬何书,将何书喻为“天仙化人”,而自己之书则不过是“着衣吃饭,凡夫而已”,用以自嘲,但实际则是充满了讽刺,故而其三十五岁以后,即极力摆脱何的面目,到三十六七岁时,则完全自成面目。

从这个信札中也可看出赵之谦书法之路数后来迥异于何绍基,而恰与吴让之(吴熙载)接近,而吴让之则直传邓石如、包世臣之法。故而可以这么说,邓石如——包世臣——吴让之——赵之谦——徐三庚——吴昌硕、康有为,这是一条清代碑学的大致路径。而何绍基,既不属于严格的邓石如一脉,也不屑于将自己归为包世臣一脉,甚至与包、吴、赵等路径亦相抵触,将其归为纯粹的碑学一脉是不十分妥当的,而且何绍基在真书上则主要是接续颜鲁公和大小欧阳,其一生以颜鲁公为圭臬,虽然也曾肆力于北碑如《张黑女》之研习,但与赵之谦之专尚北碑大相径庭。虽然何绍基不自认为碑派,但其“溯源篆分”的思想却与碑派书家是基本一致的。与何绍基有所不同的是,赵之谦则绝意于唐碑,与康有为同是清代“尊魏卑唐”的重要推手。

根据文献[15],邯郸强膨胀土相对应的膨胀力在40.9 kPa~101 kPa范围内,根据离心模型试验的制模含水率,下文计算时取膨胀力为50 kPa。

[清]吴昌硕 拙巢先生六秩大寿 纸本 1926年释文:诗逋文字瘖,愁抱孝廉心。雨雪寒如此,乾坤喘不任。谭瀛杯变海,颂寿发胜簪。三乐侪荣启,摊书当抚琴。拙巢先生六秩大寿。丙寅春,吴昌硕年八十三。钤印:缶翁(白)

但与赵之谦稍有不同的是,康有为在创作实践上对南北朝碑都有所观照,尤其是对北朝《石门铭》与南朝《瘗鹤铭》的圆笔之法颇为推崇,这与他的理论主张并不完全一致。这是康有为作为理论家与作为创作家的微妙区别。康有为在理论上对南北朝碑都有全面的观照,但在创作实践上则有所偏向。创作上,康有为更倾力于南北碑之中的圆笔碑刻,并在圆笔碑书上进行了开创性的探索,故而沙孟海赞誉其为“北碑圆笔之宗”,这八个字应该是对其的最高评价。但赵之谦则几乎完全着力于北朝碑刻,而对南碑则留意不多。赵之谦写碑多着意于北碑中方笔之极轨者,譬如《龙门二十品》,《龙门二十品》是典型的刀刻方笔,赵之谦即是写“二十品”中的《杨大眼》,他掺以篆法,把《杨大眼》写的夭矫灵动。赵之谦善于将分书及篆籀笔法掺入楷书之中,其楷书每笔则呈现起伏波蹀之状,饶有兴味,这与其擅篆分是密不可分的。就这一点而言,赵之谦与何绍基都是“溯源篆分”。但何绍基的篆籀,则多趋向于篆草,也即篆书的草化书写,而赵之谦之篆,则多严整,有如蹚嗒之音。何绍基之篆籀筑基于颜鲁公,赵之谦之篆分来源于邓石如,远绍秦篆汉分,但这与吴熙载又有所不同。吴熙载直接追摹邓石如之体势,而赵之谦则在邓石如基础上进行了变异与夸张化,比之吴熙载更进一步,无论篆分真行,赵字都追求夸张化和盘曲之势,追求方笔与圆笔的交错杂糅。这是其写碑优于何绍基之处。但康有为则认为赵之谦用笔扁侧,是北碑中的“靡靡之音”,并认为其乃北碑之罪。这大概是康氏的偏见。沙孟海一定程度上沿袭了康氏此说,对赵之碑书略有微词。不过,这并不能作为贬低或否定赵氏碑派巨匠地位之论据,这是一种基于总体肯定基础上的微词。

[清]吴昌硕 普宁寺牡丹 纸本 1927年释文:风香邻有无,花影佛跏趺。历劫龙吁钵,餐霞凤别梧。石真强取柱,诗奈不奇觚。山傥燕支夺,狂歌待老夫。普宁寺牡丹。丁卯凉秋,录于癖斯堂。吴昌硕年八十四。钤印:仓硕(白)

三

北朝碑刻固然是方笔的一统天下,但这只是就一般而言。北朝碑刻实际是方圆兼备,外方内圆。今人写北碑也多方笔,但是写北碑不能一味地从方到方,而是应该以圆驭方。今人写碑无清人的学问基础,所以对碑的理解容易肤浅化。清人写碑,虽也多方笔,但其方笔之中又暗含圆笔。如赵之谦写碑,本多《郑文公》之方笔,但其有篆书中锋圆笔作为基础,故是方中寓圆。北朝碑刻大多是先书后刻,所以实际上是笔法和刀法的结合。今人写北碑,一味模仿刀刻效果,本无足深怪,但如果用毛笔来表现刀味,则无疑南辕北辙。毛笔是柔软而有韧性的,它所呈现的笔迹是圆润的,当然也可以写出刀味,但机械地去表现刀味,我以为又难免走入极端。毕竟,它还需要书卷气。我们今天如何写北碑体?是以方写方,方圆兼施,还是以方为主、以圆为辅?这其中也是有讲究的。清代民国的邓石如、赵之谦、张裕钊、康有为、梁启超、郑孝胥、张伯英、曾熙、李瑞清等人写碑,都不是纯粹地以方写方,而是化方为圆,把毛笔和刀刻的性能进行了很好地转化,从而实现了碑刻书法的雅化转向。

《李璧墓志》是北魏墓志中的名碑,结字上属于典型的斜画紧结,其笔法十分完备,结体追求灵动,风格古质硬朗。《李璧墓志》和《张猛龙墓志》略有接近处,但风格不同。《张猛龙》把北碑的硬朗方直发挥到了极致,但也有圆润遒美之处,所以一般被称为北碑第一。的确,在北魏墓志中,《张猛龙》的笔法之丰富完备确有不可及处。不过在我看来,北碑不存在什么第一第二,各有其好,康有为所盛赞的《穆子容》《嵩高灵庙碑》《吊比干文》等,都是北魏名碑,其笔法完备、体气高妙,各臻其极。称某某碑为第一自无可厚非,但它是一种文学表述,且多少夹杂有个人之喜好。《张猛龙》是魏碑的一种典型,对后世影响深远,隋碑很多即直接来源于《张猛龙》,欧阳询的笔法与《张猛龙》亦不无接近处。欧阳询不一定看过《张猛龙》原碑,但是间接受其影响则是可能的。书法的笔法都是相通的,不一定要见到原碑才会写出这样的风格。近代中国,写《张猛龙》最有代表性者恐怕要数梁启超。梁氏毕生以《张猛龙》为北碑之圭臬,每日临池,形成了其特有的“梁氏真书体”。梁氏写《张猛龙》,多掺以隶法,飘逸潇洒,含蓄蕴藉,于古中古中求得新中新。以汉碑之法写北碑,梁启超可说是近代的一个典型。

北朝碑刻有一个特点,就是墓志的主人公在北魏做官,去世时间则有可能是在东魏西魏,立碑则有可能是在西魏或北齐,所以有时候又算是东魏、西魏或北齐碑刻。东魏和北魏碑刻又有什么区别和联系呢?这几个时期政权比较短暂,基本可算同一个时期,但是书风却略有差异。北魏碑刻还保留有较多的方笔,但到了东魏西魏,则方笔减少,圆笔增加,字形结体进一步规范化、标准化,笔画纤细灵动,圆润古朴,且多带有篆意。北魏以后的东魏、西魏、北齐、北周,出现了一个书法的复古时期,也即复秦汉之古,真书中杂糅大量篆书、隶书笔意,笔笔皆有篆籀意。以汉魏古法写北碑用功最深、最有开创性者,自然非邓石如莫属,在这方面,邓是公认的宗师级人物。邓石如真书,一反清以前的以二王为宗和以唐人为圭臬,而是在北朝碑刻中汲取资源。邓石如写北碑,并不是着意于“平城体”和“龙门体”这样的方笔魏碑,而是专意于北朝后期尤其是东魏、西魏和北周的小墓志,这些墓志均夹杂有隶笔和篆笔,且已绝少纯粹的方笔,而是以圆驭方,多含蓄蕴藉,一扫唐以来真书靡弱之局面,这对后来的吴熙载、张裕钊、赵之谦、梁启超及郑孝胥等均产生了极大影响。

张裕钊本是以唐碑尤其是柳公权的方式写北碑,增加圆笔,外方内圆,笔画纤细劲挺,奇崛硬朗,以至于形成了风靡一时的“南宫体”。张裕钊这种写碑路径对后来的沈曾植和郑孝胥等人影响甚大,沈曾植以北碑改造章草,以篆隶写北碑,在奇崛硬朗上比之张裕钊实有过之,郑孝胥坦言其写北碑直接受张裕钊影响,他摈弃了陶浚宣那样的刀刻方笔,而是朝着圆润冲和的道路行进,并在碑体基础上融入行草笔法,但比之张裕钊,郑孝胥碑书已少了奇崛硬朗,而是多了一分率意和奔放,突出长撇大捺,笔画之间增加粗细对比,多呈峭拔之姿,这已然成为郑氏书法的标签,民国时期追随者不在少数。梁启超真书近追邓石如,远取欧阳,上溯北朝,他能把邓石如真书的圆润与欧阳询的险峻、《张猛龙》的奇崛、汉分的夭矫、唐碑的严整结合在一起,绝弃了陶浚宣的刀刻意味,对北碑进行了文人化的改造,并以北碑体作行草。梁启超以分书写真书的路径,与赵之谦、何绍基、吴昌硕等晚清以来以篆籀笔法写真书和分书的路径大异其趣。此门径虽鲜有人追随,然其为碑派书法之进新辟出了一条新路,不能不特为一书。

四

我们今天写魏碑,大部分都是写洛阳的“龙门体”,龙门造像和墓志。“龙门体”就好比是北魏书法中的唐楷,它形成了规范化、统一化、模式化的书法形态,比较容易上手,但是风格略近。所以我认为如果学北魏碑刻,写洛阳以外的碑刻,也许更容易走出来。因为它字形工整,笔法完备,楷法遒美,就像隋碑和唐碑,每一笔都有楷书的用笔,也没有那种无迹可寻的笔法,而且这时的碑刻,南北方的风格都有杂糅,兼融了北方的古质和南方的妍媚,又略带汉分笔意,可以说包罗万有。如果我们直接去学《石门铭》,往往很难找到起始之处,不可捉摸,只能描摹其形。《石门铭》可赏玩未必可学,梁启超有句经典名言:“天下有只许赏玩不许学者,太白之诗与此碑皆其类也。”说的就是《石门铭》这一类碑刻可以作为经典去赏玩,但是很难学,即使学也可能只是皮毛。

有些东西是可学的,具有规范性、模范性,比如楷书中的颜体,诗歌中的杜诗,有范式可遵循。但是李白的诗能学吗?李白是天才的神来之笔,天才是不可学的。李白的诗是古风,虽然不是格律诗,但古风也讲韵律,他的韵律实际上来源于汉魏时期的乐府诗和屈原的《楚辞》,但是李白的古风和汉代以及屈原的《楚辞》相比,那种天才的想象力又有所不及,屈原《楚辞》才是真正的神来之笔,天马行空,不可复制。苏东坡也是天才。苏东坡的诗和书法,都是天才之笔,即使学,也大多只能学到皮相。所以南北碑里的《瘗鹤铭》《石门铭》这一类天才的神来之笔,可以赏玩,提高审美鉴赏力,但是却很难学。但也不是说绝对不能学,黄庭坚就是因为在镇江焦山看到《瘗鹤铭》断碑而顿悟大字行楷笔法,清民之际的曾熙和李瑞清也学《瘗鹤铭》而各有其妙。李瑞清以方笔写《瘗鹤铭》,曾熙以圆笔写《瘗鹤铭》。曾、李二家貌离神合,可谓近代碑派书法史上的双子星座。康有为也是取径于《石门铭》。康有为写碑,独一无二,其他人都是以方写方,康有为恰恰反其道而行之,他所有的笔画几乎都是圆笔,他的字飘逸潇洒,无拘无束,具有独创性、唯一性,能够写出一种超然的精神气质。有的人看不懂康书,以为是一堆烂草绳,其实康书大部分都极为精彩,大字榜书圆润、磅礴,气象烂然,小字流美,精微,畅快,极具抒情性。康有为写碑是化而用之,而且从他的行草书里早已看不出碑意,这是他比之陶浚宣李瑞清等人的高明之处,此今人之不可学者,但康氏对碑的那种精神性的理解却又是今人所不得不借鉴的。

古代的墓志类碑刻体量都不是很大,基本以小字为主,但却可以放的很大或缩的很小,可以说极广大而尽精微,字的笔画则有方有圆。北齐《文殊般若经碑》中能够看到颜真卿楷书的笔意,但《文殊般若经碑》比颜体更灵动,变化也较多,同时具备篆隶的特点,笔法也更完备,它的转折笔没有颜体的硬朗和峻整,学颜体若从此碑入,或许会有意想不到的效果,曾熙在北齐碑刻书法上着意颇多,其承续了北齐书风的烂漫恣肆和飘逸俊美之风,并融八分、章草、魏碑等于其中,开启了“曾李书派”之门。紧接北齐的政权就是北周。北周书法在气象上稍逊一筹。北周《崔宣靖墓志》中的墓主人生活在北魏时期,立碑时又到了北周,所以中间跨越了四五个政权,从北魏、东魏、西魏、北齐到北周,这简直是碑刻书法史上的一朵奇葩。《崔宣靖墓志》比较温润、妍媚,楷、隶、篆三体皆备,笔画尖劲、细腻,结体完备,完全可作为小楷直接临摹学习,林散之小楷即有此类碑刻书风温婉灵动与古质朴茂之特点,民国时期彭城张伯英也是如此,张伯英亦是写碑大家,张伯英把碑刻的方笔转换为毛笔的圆润,追求方笔和圆笔的结合,在金石气中融入书卷气,温文尔雅,和今人写碑绝不相类。可见,无论写什么碑,中锋用笔和篆分笔法都是一条无法绕开的门径,此亦清代碑学之大端。