晚清碑帖学思想的发展与新变

2023-03-22马其伟

□ 马其伟

一、晚清碑帖学差异

清代书法离不开“碑学”一词,金石学的复兴,金石家访碑活动的兴盛,一定程度上促使了人们审美观念的变化。清初,碑学滥觞,帖学继续向前发展,呈现出隶书热潮、崇董书风与晚明浪漫主义书风的余绪,风格清健儒雅,以承继为主。清代中期是由帖学向碑学的转换期,同时前碑派的崛起为碑学的诞生提供了条件,审美观念、艺术表现手法、碑学理论等趋向成熟。晚清碑学兴盛,帖学式微,碑派成书坛主流。如陈介祺所言:“书画之爱,今不如昔,以金文拓本为最初,其味为最深厚,《石鼓》、秦刻、汉隶古拓次之。”①

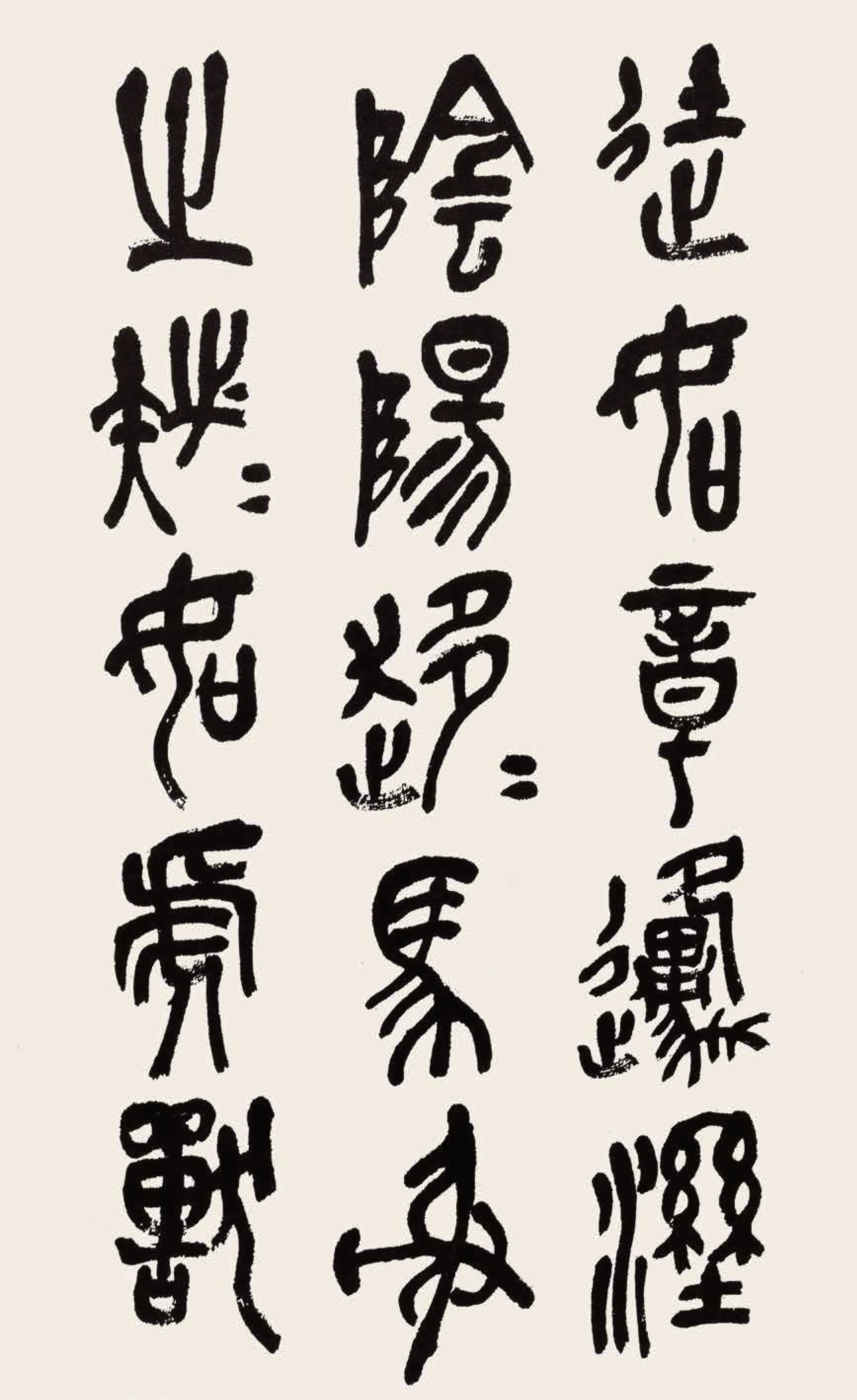

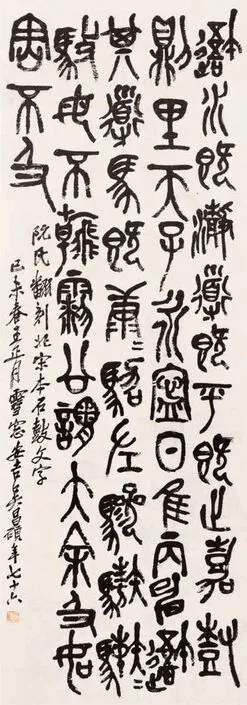

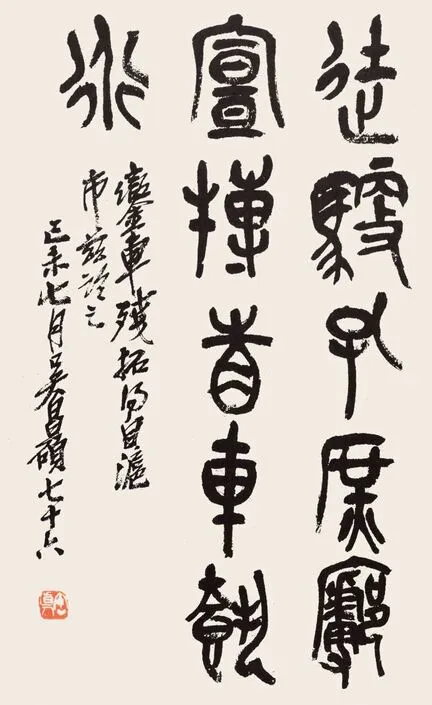

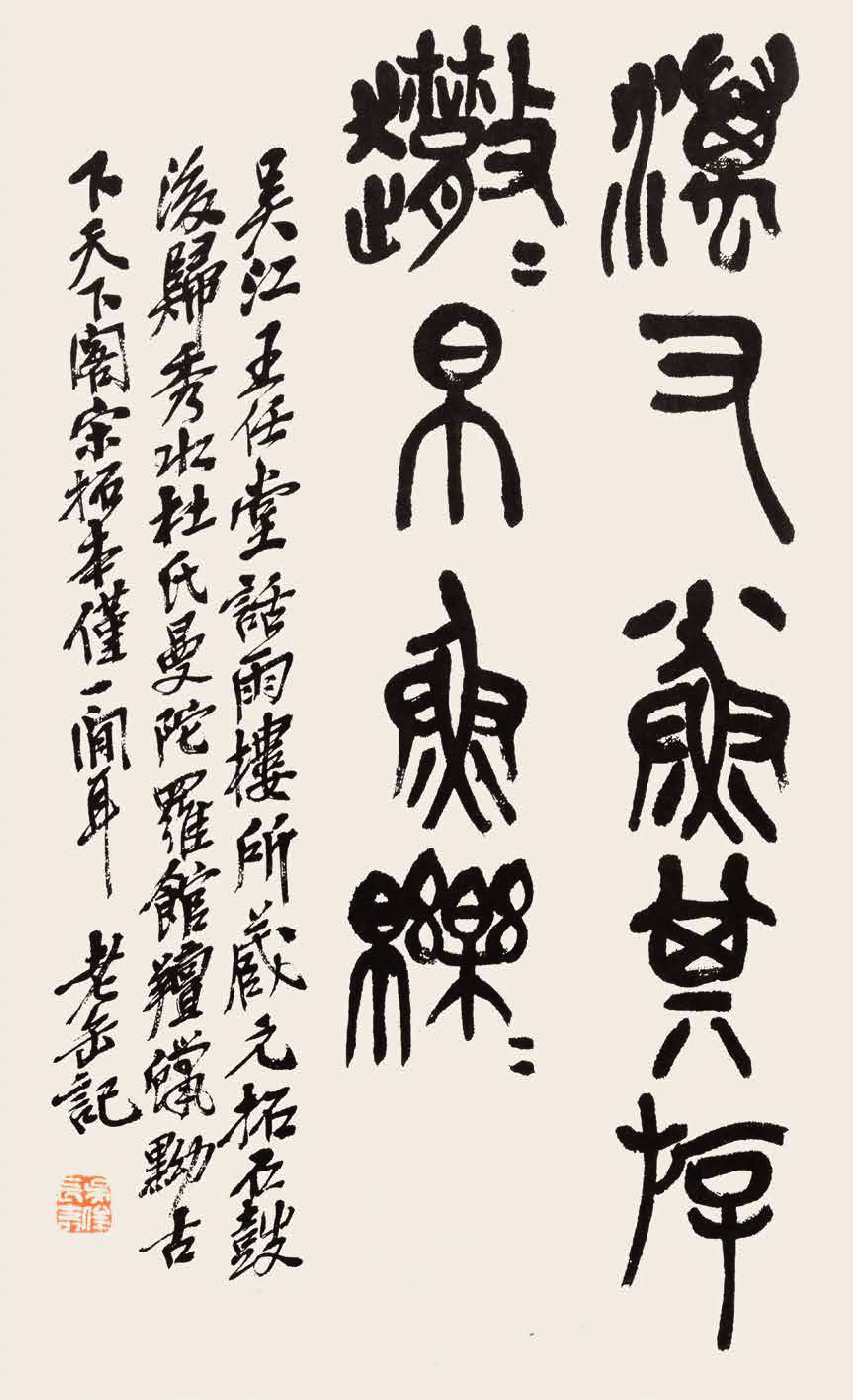

[清]吴昌硕 节临《石鼓文》 纸本 1897年款识:漱石仁兄大人属篆。丁酉秋日,弟吴俊卿。钤印:吴俊之印(白)

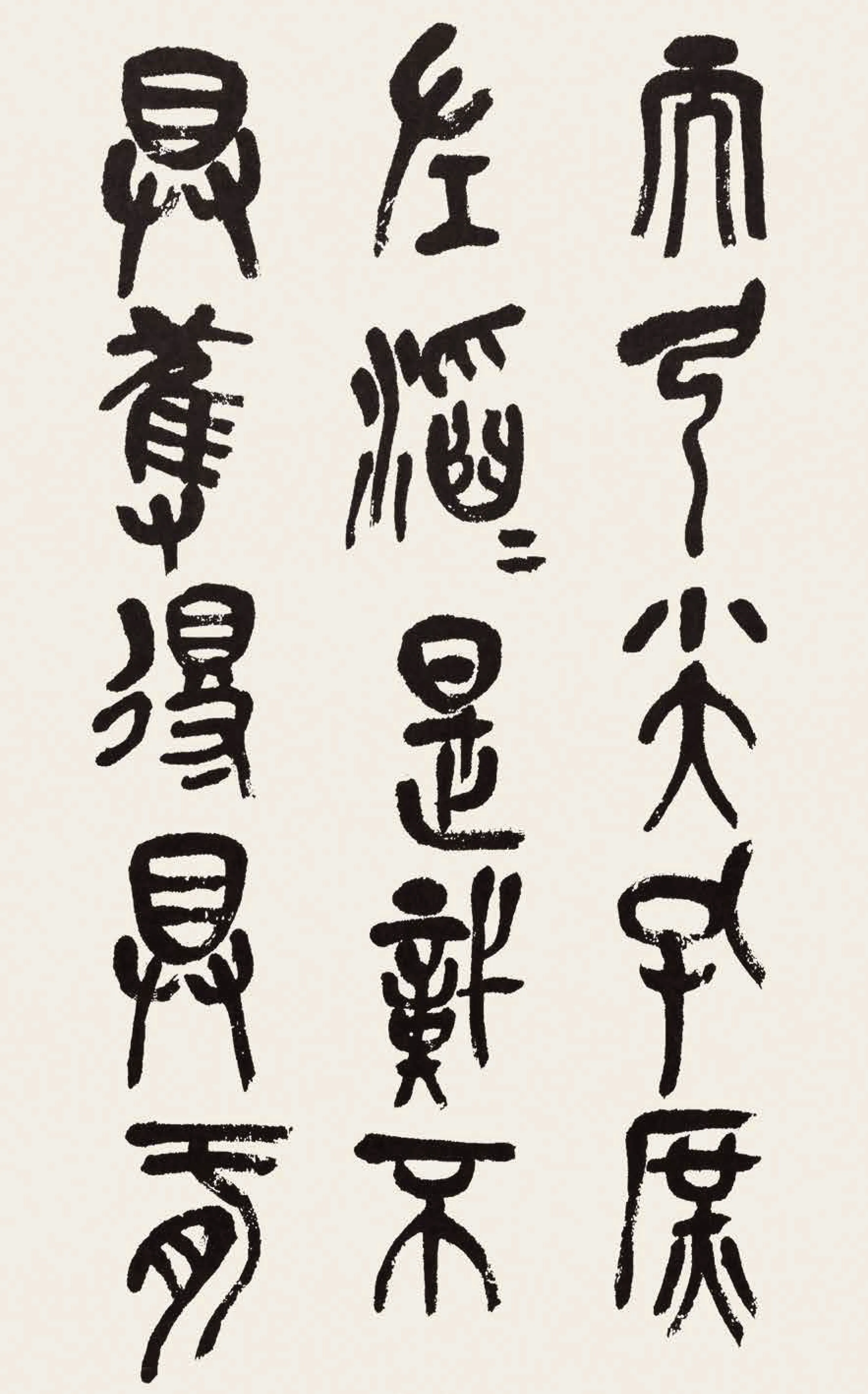

晚清碑派书家可分为两类:一类是擅长金石文字学并以写篆隶为主的书家,如吴熙载、徐三庚、赵之谦、吴昌硕、黄士陵等。另一类是以魏碑法写楷书、行书,或融魏碑、唐楷于一体的书家,如何绍基、张裕钊、杨守敬、沈曾植、康有为等。清代碑派书家多以篆隶书为创作方向,以北碑和无名碑为中心,开辟了一条帖学所不能及的新径。以清代中期到晚期的邓石如、伊秉绶、康有为、吴昌硕为代表,邓石如对汉碑额上的篆书用笔加以改造,并以长锋羊毫写出富于弹性变化的笔画,运笔流畅刚毅,改变以往只重结构的单调的篆书审美定式,开一代风气。伊秉绶的篆隶书创作,师法汉碑中雄浑平直一类,用墨浓重如漆,结字宽博拙朴,省去明显的波挑,而以直画代之,并富于篆书笔意,同时强化方折,将汉碑的浑厚拓展到极致。康有为书法以行书名世,用笔迟送涩进,沉厚圆浑,结字内紧外松,开合有致,气象浑穆。吴昌硕书法以石鼓文为基调,并努力从古代钟鼎文、钱币文、砖瓦文、陶文等金石文字中吸取养料,创一代新风。

晚清书家不同程度地出现了淡化碑帖差异的趋势,俞樾、李瑞清、杨守敬、吴昌硕等人对碑学与帖学的价值认识,与康有为的“尊碑贬帖”是有很大的区别。杨守敬钟情于碑帖的研究,其言:“集帖与碑碣,合之两美,离之两伤。”他在碑学盛行时期明确指出了碑帖结合或互补的观念,欲达到碑帖兼容的效果,应该行笔迟涩,表现笔画力度,布白求奇,拙中寓巧,为其他书家开拓出一条路径。俞樾与同时代的大多数书家都是坚守碑帖互补或碑帖并用的变革之路。此外,以俞樾为代表的金石家对前人的金石著作不只是停留在阅读或辑录上,对金石善本书籍的审定出版,一定程度上为后人的参阅提供了便利,大量的金石古籍善本得到保护与收藏,并广泛流传。俞樾在写给丁雨生的手札中云:“王兰泉先生《金石萃编》版见在上海道署,去年杜小舫观察曾印一部见赠,止缺一百七八十页耳。此书虽不免有错误处,要是国朝言金石者一大宗,若不及今收拾,必至零落无存。阁下何不移置书局中,觅初印善本,将所缺叶翻刻补全,计其费不及二百千,而局中又得成一巨观矣,亦苏局之光也,阁下其有意乎?”②

晚清碑派书法实践者众多,例如将篆隶、北碑融入楷书的何绍基,以北碑、唐碑融入楷书的张裕钊,擅长魏碑行草的赵之谦,主张碑帖结合的杨守敬,将小篆与金文相结合用于篆刻的黄士陵,将碑派书法融入印章及大写意绘画的吴昌硕,还有取径黄道周、倪元璐,并融入章草与齐魏碑版造像形成生拙奇特书风的沈曾植,以及将碑学思想推向高潮的康有为等等,他们于北碑取法不一,风格不一,但都借助北碑之法形成自己独特的书法审美。

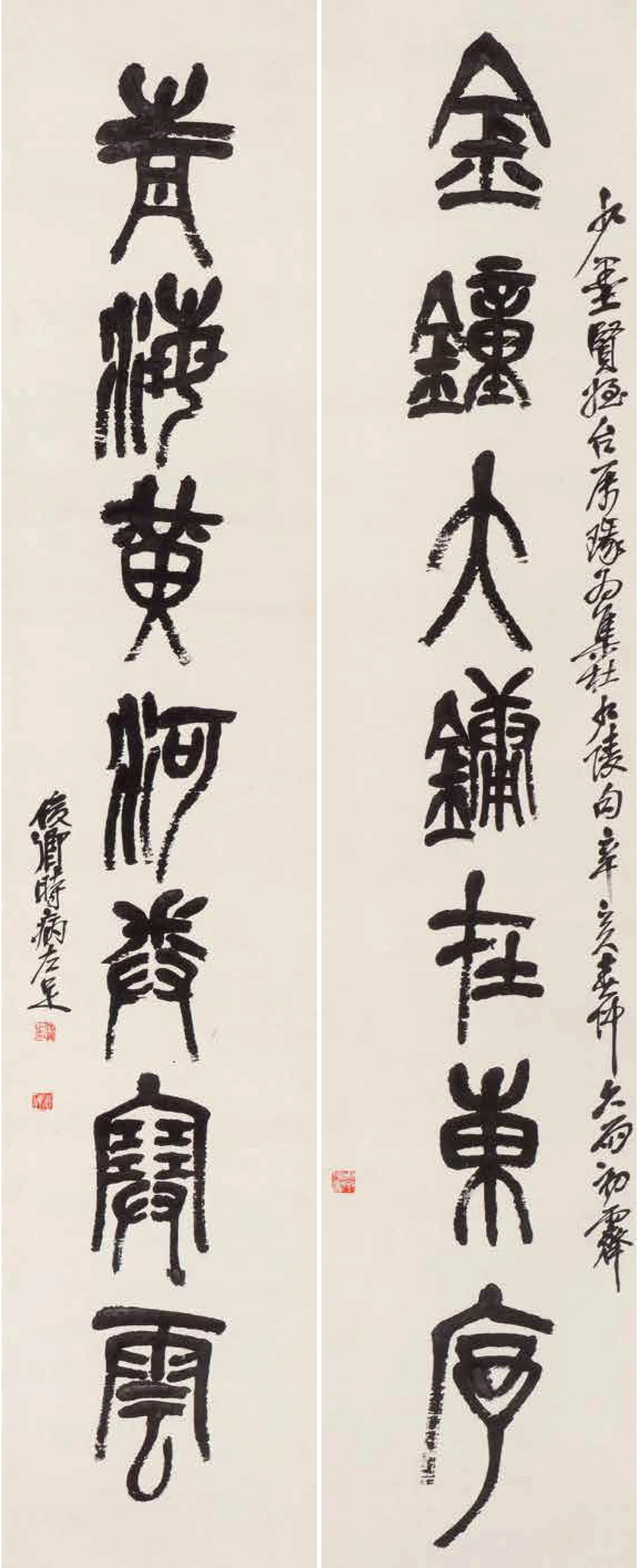

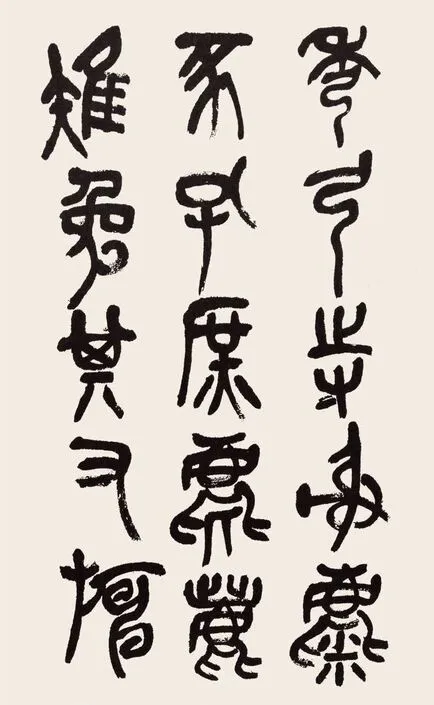

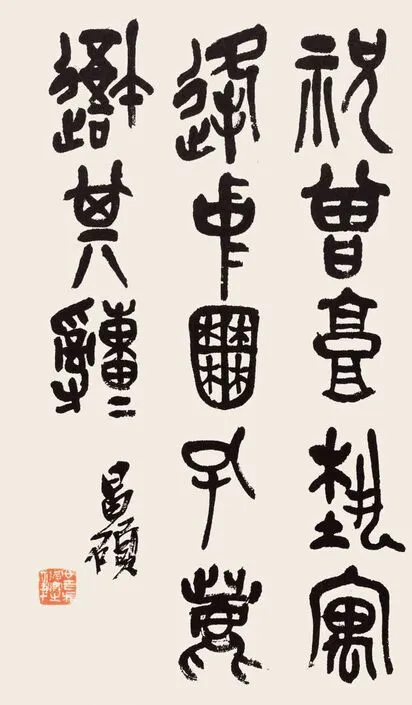

[清]吴昌硕 以朴其真七言联 纸本 1915年释文:以朴为秀古原树;其真自写斜阳花。惜篁仁兄属,集拓《石鼓》字。时乙卯白露节。安吉吴昌硕。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白) 归仁里民(白)

碑派书法“开辟了帖派之外的另一条新径,也就是开启了一个帖派所不能囊括的以篆隶、北碑和无名书家为中心的传统”③。晚清的金石考证也聚集了一些金石大家,他们考证精详,不仅对碑刻抱有浓厚的兴趣,又同时随着“甲骨、简牍、敦煌藏经的不断发现,取法对象的日益丰富给碑派书法的新发展提供了更多的可能,碑帖融合的创作模式也在不断的拓展”。

二、南北一家 各显风气

1.刘熙载:若合一契

在讨论南北派书法成就的问题上,刘熙载在其书论著作《艺概·书概》中明确指出“北朝书家,莫盛于崔、卢两氏”,并认为“崔、卢家风,岂下于南朝羲、献”,故在刘氏看来,南北书派各显风气,各有千秋。

刘熙载以南碑《瘗鹤铭》为例,他认为此碑与后魏郑道昭书为代表的北书就有相通之处,刘氏云:“《瘗鹤铭》用笔隐通篆意,与后魏郑道昭书若合一契,此可与究心南北书者共参之。”刘熙载对南北朝之书皆作了高度评价,主要体现在四个方面,他认为:“篆尚婉而通,南帖似之;隶欲精而密,北碑似之。”南帖有婉转与通畅之处,北碑也讲究精巧与浓密,刘熙载在承认“南书温雅,北书雄健”的审美特征的基础上,进一步认为“北书以骨胜,南书以韵胜。然北自有北之韵,南自有南之骨也”,即无论北碑与南帖,皆有书之韵、书之骨。

刘熙载甚至在比较初唐四家的书法时讲到:“论唐人书者,别欧、褚为北派,虞为南派。盖谓北派本隶,欲以此尊欧、褚也。然虞正自有篆之玉箸意,特主张北书者不肯道耳。”这里也同样肯定虞世南作为南派,而其书法亦融有篆意的审美特征。

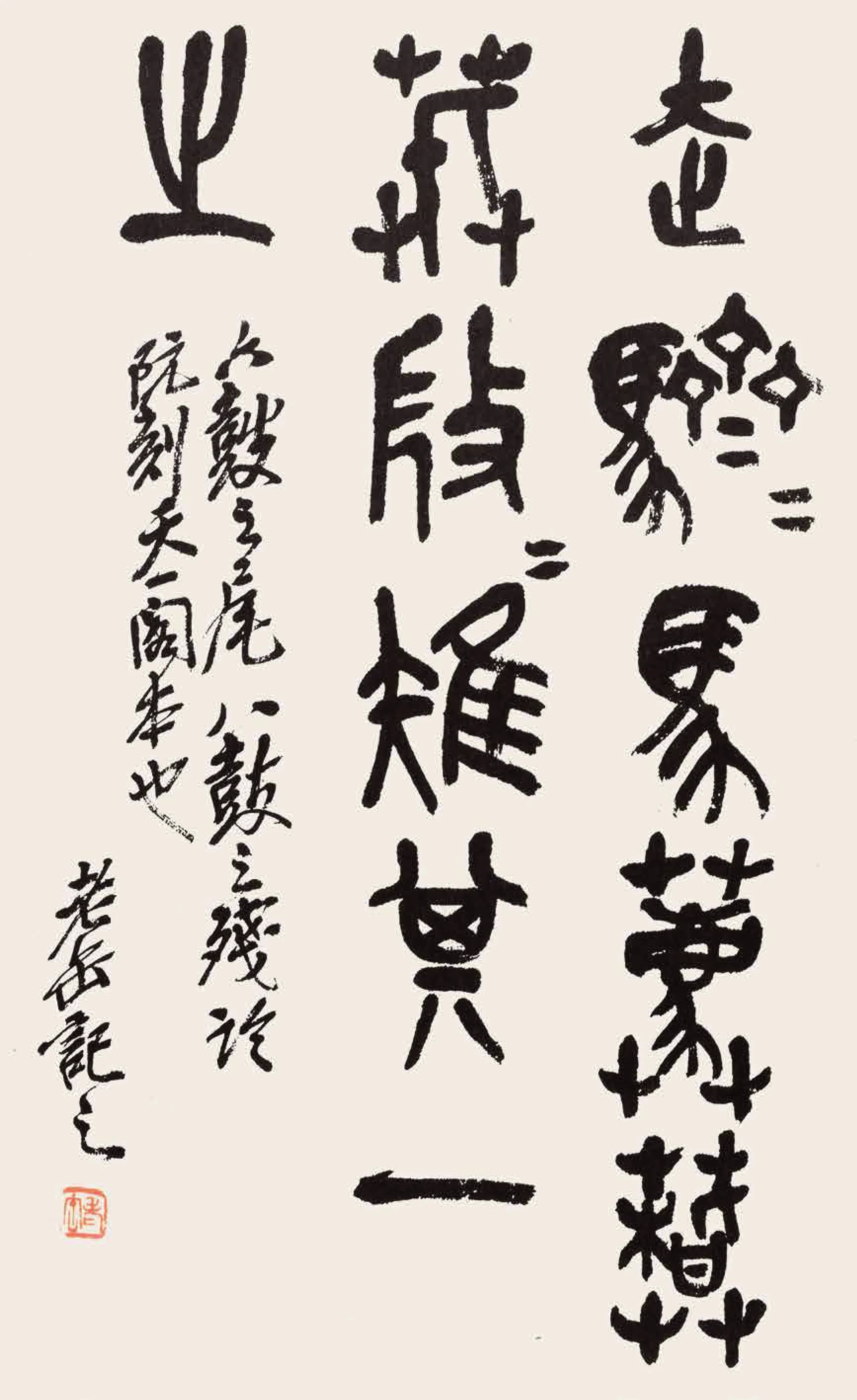

2.沈曾植:南北一家

沈曾植在其书论《海日楼札丛》中阐释了书道“南北一家”的观念,体现出碑帖兼融的倾向,他认为南北二派应相互贯通,诸体融合,达到通变的境界。沈曾植以楷书、篆书为例,认为“楷之生动,多取于行。篆之生动,多取于隶。隶者,篆之行也”“篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参楷势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。故夫物相杂而文生,物相兼而数赜”。沈曾植所谓的“物相兼而数赜”,即是在书法的创作上,提倡各体融合,以古为新,众体变通,方能达到妙境。

沈曾植碑帖并重的书学思想和碑帖融合的创作实践为后人寻找突破碑帖学藩篱提供了重要的指向和借鉴,于碑帖融合创作路线的继续探索大有裨益。

[清]张裕钊 杜甫诗二首 纸本

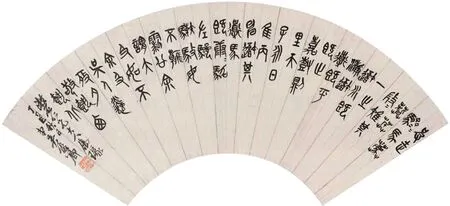

[清]杨守敬 节录《白氏草堂记》 纸本 1899年

3.杨守敬:合之两美

杨守敬力说南北书法相合的问题,反对阮元书分南北之论。杨守敬在《楷法溯源》中认为:“阮文达有南帖、北碑之论,以今所传锺、王法帖,北碑无一合者故也。余谓《瘗鹤铭》与《郑道昭论经书》相似,《萧憺碑》与《根法师碑》相似,《刁遵》一志后来颜鲁公、徐季海皆从此脱胎,安在南碑不同北朝?今之锺、王书皆转经模刻,最高唐人临写耳,岂复当日手笔?”杨守敬认为:“夫碑碣者,古人之遗骸也;集帖者,影响也;精则为子孙,不精则刍灵耳。见刍灵不如见遗骸,见遗骸不如见子孙。去古已远,求毫芒于剥蚀之余,其可必得刭。故集帖之与碑碣,合之两美,离之两伤。”

[清]沈曾植 节录王维《饭覆釜山僧》 纸本 1921年

[清]吴大澂 知过论 纸本

清朝以来的碑学运动使得碑学得到众多书家的青睐,再加金石考据学的渐趋兴盛,碑学渐盛,帖学渐衰,文人对于碑学与帖学的集中讨论印证了清代碑帖学在发展进程中非常重要的变革时期,杨守敬在碑学为主流的时期依然推崇北碑,但又能以辩证的眼光看待碑帖之优点,主张碑帖应和谐统一。即碑帖学“合之两美”“离之两伤”,应兼两者之美,不应脱离某一家而为之。这种碑帖兼融的思想也更加凸显了杨守敬对于时下碑帖学之争的个人关照,同时也是对偏激尊碑的一种回应。碑帖并重的理念为后学者提供了更为广阔的创作空间。

三、碑帖结合 融汇众体

1.俞樾:尽合诸家则为具美

晚清碑学书法的发展,一为承继阮元、包世臣、康有为为代表的碑学之路;一为“碑帖结合”的书法创作样式,俞樾便是其中的代表。

俞樾于碑学的实践主要体现在对钟鼎铭文、砖瓦文、钱币文、汉唐碑刻的考释与著录,俞樾对北碑极为推崇,重视“具美之美”的碑学观念。从其对《张猛龙碑》的跋语中可见一斑:“《张猛龙碑》点画丰厚,浑劲如绵里藏针,转折方圆并用,捺笔饱满,刚柔相济,乍看平淡无奇,细品有独到之处。凡魏碑,随取一家皆足成体。尽合诸家则为具美,虽南碑之明丽,齐碑之逋峭,皆涵盖停蓄,蕴于其中。”④

俞樾书法参以北碑,楷、隶、篆、行草各具特色,其中“篆隶杂糅”或多体杂糅的手札最具特色,再加上对钟鼎、砖瓦铭文的参阅与化用,皆显示出其独特的眼光与实验精神。“具美之美”的认识是俞樾的书法审美体现,俞樾日常手札、碑刻题跋、擘窠楹联等作品中出现的诸体杂糅的文字,是其“具美”观念的体现,这种创作观念对后人也产生了重要的影响。

俞樾对金石碑版有浓厚的兴趣,尤其是古碑奇字,这种热情不逊于傅山、朱彝尊、金农等人。俞樾于汉代碑版中求“隶”之朴拙,于钟鼎瓦当中求“篆”之俊逸。俞樾友人陶浚宣就北碑书法的取法以及晋唐笔法在碑刻中的化用问题讲到:“北碑之谨严沉着,昔贤论之审矣,而不善学者,流弊至多,窃欲以北朝之法,参唐贤之意(唐人笔意,善于变化,足补北碑所未备,惜往往任意而不轨于法,宋元以降,师心自用,益滔滔不可止矣)。上追魏晋之妙,浑化篆分之迹,庶几穷艺囿之能事。融南北之分途矣,体无定而笔有定,意百变而法不变,此境微悟之,而此诣未知何日至焉?敬以质之先生,不靳赐诲。俾知宗主,奉为臬圭,幸甚幸甚!率渎清严,无任主臣,敬请道安,惟赐垂察。”⑤由于碑刻风化所带来的碑文字口剥蚀,造成碑文的书写笔意很难明晰,金石书家在临写时如何用笔是一直以来在关注的问题,用传统的篆隶之法或参用晋唐之笔意为之,会呈现不同的面貌。晚清的金石书家似乎更加注重以晋唐之笔意书写北碑之碑刻,一方面也体现出晚清士人向晋唐之风回归的趋势,另一方面也可以使碑刻之书法更加灵活多变。

在清代碑学运动中,“以碑破帖”或“以帖破碑”的意识从未消失,事实上晚清碑帖互参现象的出现实为碑学运动的末期,已无顶峰时期“尊碑抑帖”时的锐气,同时也体现出晚清书法向帖学回归的潮流。

2.吴昌硕:大美不在面目腴

吴昌硕《缶庐诗》中谈及其师杨藐翁曰:“读杨藐翁先生《迟鸿轩诗集》,并谢题《削觚庐印存》⑥,公诗有神公莫嗟,砉然古调弹铜琶。金石渊渊出歌啸,毫毛茂茂翻龙蛇。披衣当风坐晨气,强项入世侪秋花。笑我耕夫望不及,也思识字来停车。平生恨未多读书,刻画金石长嗟吁。赠言直抵江山助,大美不在面目腴。眇舞此曲吾乌敢,嗜痂有癖公谁俱。寓庸斋头好秋色,坐我但觉游唐虞。”吴昌硕认为“大美不在面目腴”,于刻画金石也是一样,同样反映出晚清金石学家对金石碑刻的审美态度。在描述藐翁先生时云:“奇诗动似春葩吐,古隶书成乱发团。人是人非都不问,了无人处自家看。”⑦从侧面也体现出吴昌硕“信手涂抹”“不论工拙”的书画创作状态。

吴昌硕的“大美不在面目腴”是俞樾“具美”思想的发展。俞樾的碑学思想受阮元影响,吴昌硕曾拜在俞樾门下潜心经学,亦对其金石考据方面产生深刻的影响,金丹讲:“清代经学的中兴,对整个清代书坛有着巨大的影响,因为金石学和文字学都是经学的附庸。”⑧吴昌硕与其师俞樾一样嗜古成癖,不仅拓碑,对碑刻遗文也不遗余力地品鉴与考释。他在《赠廖䍩泉丈纶⑨》云:“我思遍访摩崖刻,无奈吁嗟蜀道难。道气逼真梅树古,童颜如饱茯苓餐。偶醒乡梦吟初稳,快读奇碑拓未干。谁识眼中沧海小,几回来把钓鱼竿。”⑩“遍访摩崖”与“快读奇碑”似乎是晚清一批金石学家具体生活的写照,吴昌硕亦将碑帖融合推进新境界,“强抱篆隶作狂草,素师蕉叶临无稿”,是其以篆隶笔意作草的体悟。

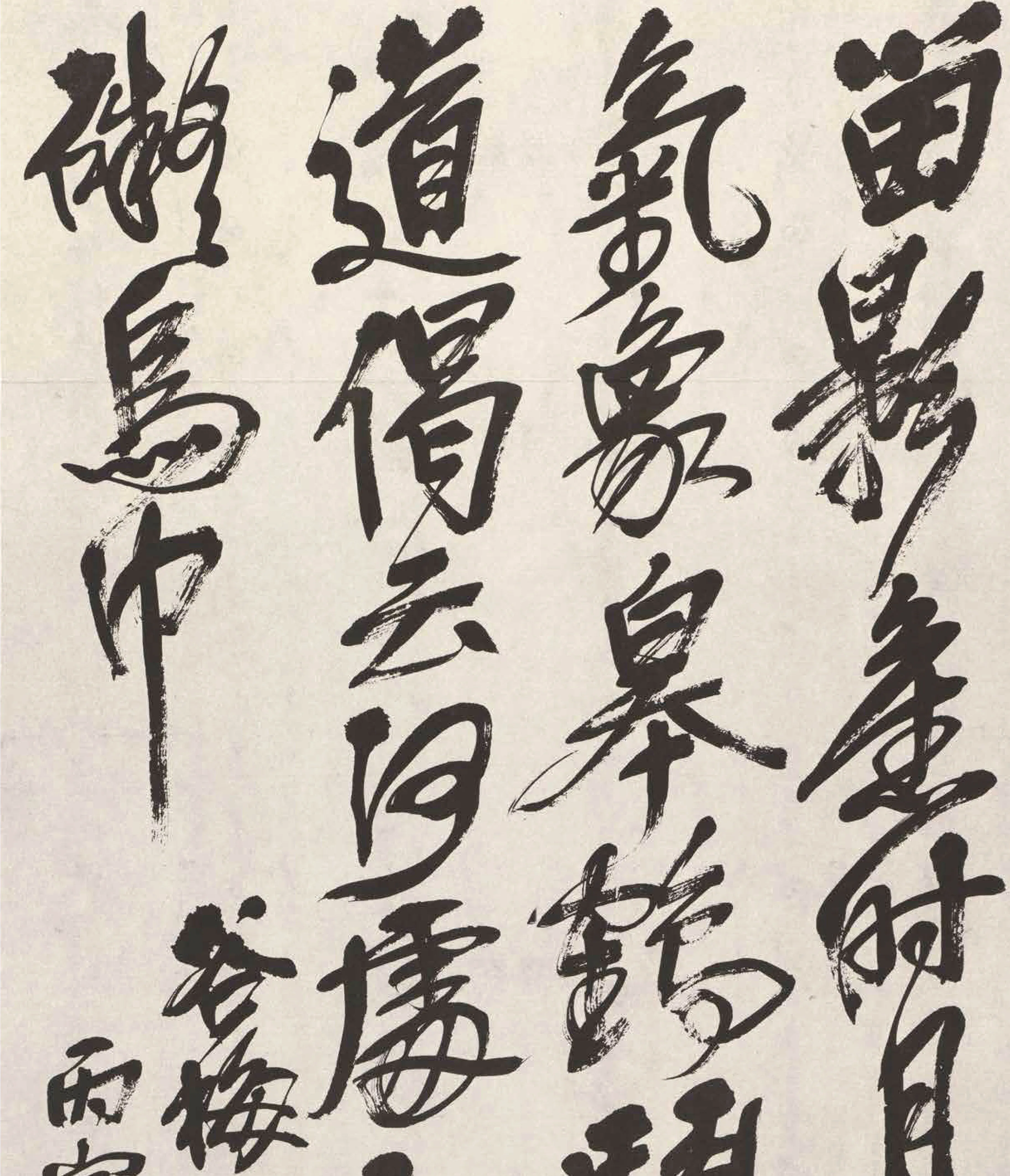

吴昌硕对“碑”与“帖”有自己的态度和喜好。于碑学书法,吴昌硕极其欣赏何绍基,其诗曰:“蝯叟笔势高崆峒,寸莛若撞闇巨钟。”于帖学书法,吴昌硕极其欣赏董其昌。日本吉田成堂藏吴昌硕创作于1913年的《行书自作诗轴》,文曰:“天马坠地房星精,唯唐韩幹能肖形。香光妙笔写此赋,如见骥足凌空行。字大三寸气凝练,墨池风雨腾匹练。遐想悬肘挥汗时,蹴踏乾坤走雷电。一卷传世三百秋,爱玩真迹逾天球。奇才何限少知己,盐车峻阪愁骅骝。”署款为:“盐下夺车字,董文敏书天马赋,笔力矫健,为题七古张之。”吴昌硕对存世的王羲之书法有独到的见解,其诗云“《黄庭》《禊帖》无真本,小篆差能述相斯。兴发竟妄挥汗苦,素师蕉页折来时。”“《黄庭》《禊帖》无真本”似乎是导致吴昌硕认为“羲之俗字笔尖碍”的真正缘由。

[清]俞樾 蓝智《题江山小隐屏风》 纸本 常州市博物馆藏释文:幕府青春好,中郎画笔精。水疑沧澥阔,山似武夷凊。玉气通元圃,霞标散赤城。桃原深处入,松籁静中生。浦绿思捐珮,江清拟濯缨。鸥巡分野艇,鹤下辨柴荆。树色依屏浅,薇香点墨轻。忽看茅屋趣,好听采樵声。拄笏迎朝爽,钩帘对晚晴。径无豺虎迹,庭有凤皇鸣。回首蓝田隔,何时草阁成。江湖犹在眼,邱壑正闲行(含情)。右《题江山小隐屏风》。庚寅首夏,山斋偶暇,书奉泳舟公祖大人雅鉴。曲园俞樾。钤印:俞樾(白) 曲园居士(朱)

[清]吴昌硕 金钟青海七言联 140.4×38cm×2 纸本 1911年释文:金钟大镛在东序;青海黄河卷塞云。少墨贤侄台属篆,为集杜少陵句。辛亥春仲,久雨初霁。俊卿时病左足。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白) 周甲后书(白)

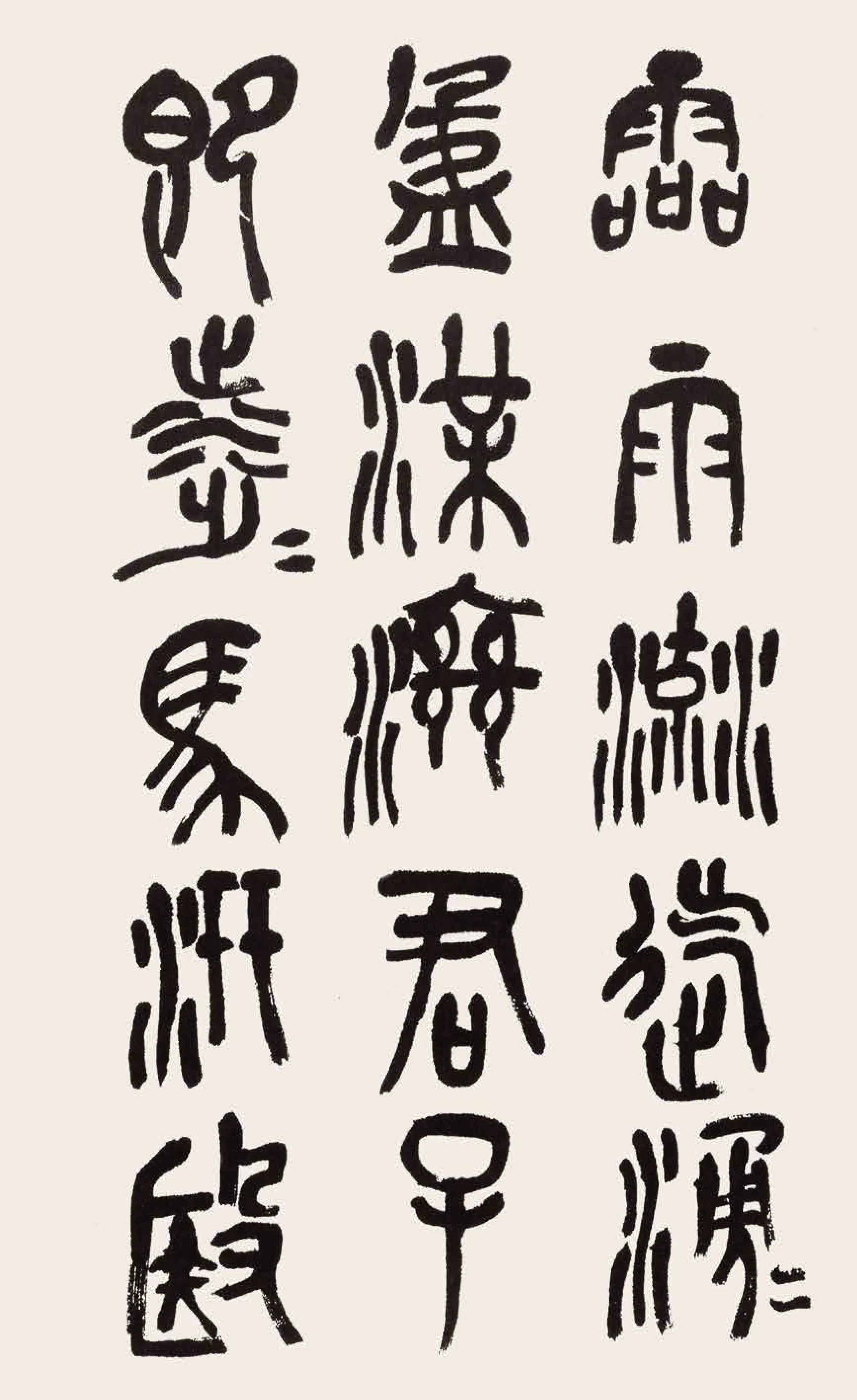

吴昌硕篆书以石鼓文为范本,有鲜明的风格特色。日本远藤强藏吴昌硕《篆书诗经四屏》署款作:“壬辰(1892)中秋后数日,篆六月诗六章,以奉蓧村仁兄司马大人正腕。草率握管,略似吾家让翁。”吴昌硕于篆书的“略似吾家让翁”,大抵是以石鼓文的结体、吴让之的用笔为基调的,从另一个侧面也反映出吴昌硕于篆书也是广泛涉猎,并合理运用到有关石鼓文的临习与创作之中。

吴昌硕有大量的碑刻品评记录,由云龙《定庵题跋》辑录了吴昌硕对《汉三老石室记》的评语:“碑字浑古遒厚,介篆隶间。”吴昌硕题跋沈六琴先生《江曲书庄图》云:“笑我书未读,翻好读碑碣。到老不识字,谈诗坐蜷舌。唯君性野朴,趣与风尘别。金石谁敢论,愧尔铮铮铁。缶庐枉驾频,听竹弄萧屑。行将挂帆去,观书破愁疾。思君一灯清,肝肠夜深热。”“金石谁敢论?”吴昌硕通过艺术实践给出了自己的答案,“观书破愁疾”即是解决问题的途径之一。论“金石”,不单单是存留在书法的面貌层面,对金石家来讲,更重要、更有意义的莫过于对碑刻遗文及古字的释读。

三、结语

从刘熙载、俞樾、沈曾植到吴昌硕、杨守敬、康有为,可以明显地窥探晚清碑学家的碑帖学审美态度,也可以探究造成这种审美观念转变的因素。

在对待碑帖学的理论层面,概括地说,刘熙载提出南北书“若合一契”,认为“北书以骨胜,南书以韵胜。然北自有北之韵,南自有南之骨也”,沈曾植提出“物相兼而数赜”的复古通变、融汇众体的主张,俞樾认为书法应“尽合诸家为具美”,俞樾弟子吴昌硕则进一步发展为“大美不在面目腴”的审美理念,康有为在标举北碑书法的同时,从美学观念出发提出魏碑书法“十美”。但其晚年自认碑学开通不足,实为后世书家对待碑帖学的态度转变提供了重要的参考。杨守敬钟情于碑帖的研究,认为“集帖与碑碣,合之两美,离之两伤”。他们重新审视碑帖学的艺术价值与艺术实践路径。不可否认的是,碑学与帖学在晚清书家的坚持与努力下开始出现了转向,并呈现出一定的审美特征。

继阮元“二论”、包世臣《艺舟双楫》后,康有为在碑学专著《广艺舟双楫》中对碑学的发生、发展、流派、审美、风格等提出了一套更为完整、也更为偏激的理论,将清代碑学推向高潮。康氏所提出北朝碑刻十美要素便是:“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三日笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。是十美者,唯魏碑、南碑有之。”康氏由此将北碑推向审美的高峰。虽然康有为在北碑上极尽全力的进行尊碑的艺术实践,但康氏在晚年对于北碑的反思可视为他对于碑学偏激理论的一个思想转折,同样也可以视为是碑学发展到晚清民国时期的一次审美转折,碑帖学之争在康有为之后虽略有起伏,但未成波澜,所以,中国书法未来仍将以碑帖并重或碑帖融合的道路为主要的发展方向。

从俞樾到吴昌硕,他们的书学理念影响了后世一些书法家和书法理论家,使他们对碑帖学以及碑帖融合的理念有着更加清晰地认识,书风也在发生着不同的改变。我们应正确汲取北碑与南帖的艺术养料,在书法的创作上努力求古以达新变。

[清]吴昌硕 节临《石鼓文》 纸本 1919年款识:阮氏翻刻北宋本石鼓文字。己未春王正月雪窗,安吉吴昌硕,年七十六。钤印:俊卿之印(朱)

注释:

①[清]陈介祺《簠斋尺牍》。

②[清]俞樾《春在堂尺牍》卷三《与丁雨生中丞》。

③黄惇、金丹等著《中国书法史》,辽宁美术出版社,2001年,第279页。

④北京翰海四季(第92期)拍卖会,《张猛龙碑》拓本。俞樾、王国维、沈尹默题跋。

⑤《上海图书馆藏历代手稿精品选刊:俞曲园手札·曲园所留信札》,上海科学技术文献出版社,2011年,第356-357页。

⑥《削觚庐印存》成于1880年,时吴昌硕客寓吴云(平斋)两礨轩,以《篆云楼印存》请教,吴云为之删削,更名为《削觚庐印存》,为其早年印谱之一。

⑦[清]吴昌硕《缶庐诗》卷二,清光绪十九年刻本。

⑧金丹《阮元书学研究》,荣宝斋出版社,2012年,第74页。

⑨连徳英修、李传元纂民国《昆新两县续补合志》(民国十二年刻本)卷十曰:“廖纶,号养泉,四川巴江人,以诸生膺荐举,累官至县令……书法平原,寸缣尺幅,人争宝之。”

⑩[清]吴昌硕《缶庐诗》卷四,清光绪十九年刻本。

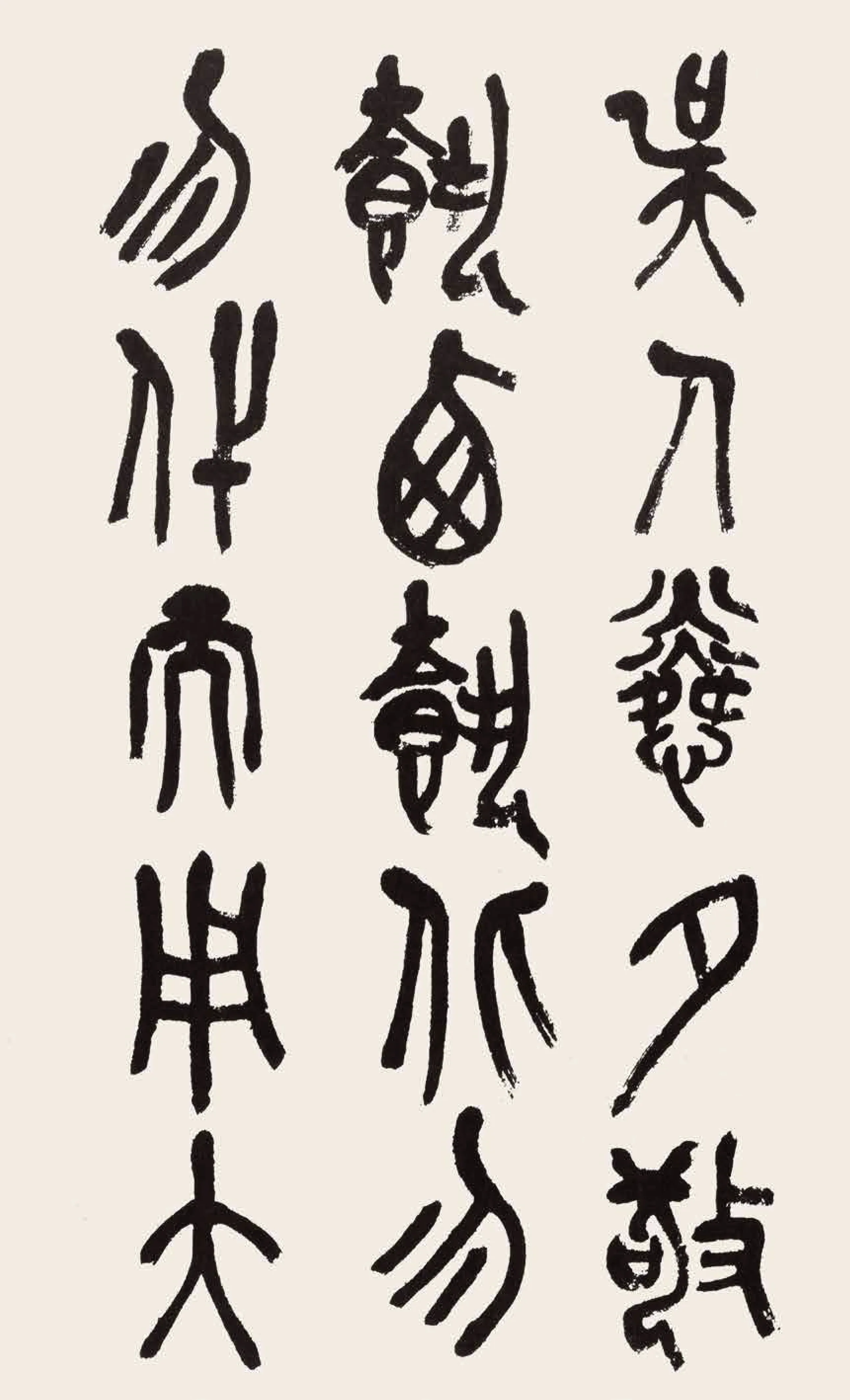

[清]吴昌硕 临古四条屏 纸本 1914年款识:《张迁碑》奇肆可喜,节临之。吴昌硕时年七十有一。 安吉吴昌硕。 临秦量。老缶。 节临《祀三公山碑》。甲寅初春,吴苦铁。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白) 吴(朱) 吴俊卿印(白) 吴俊之印(白) 安吉吴俊章(白)

[清]吴昌硕 节临《石鼓文》 纸本 1926年款识:孟海仁兄正腕。丙寅夏,安吉吴昌硕,年八十三。钤印:仓硕(白)

[清]吴昌硕 节临《石鼓文》(局部)

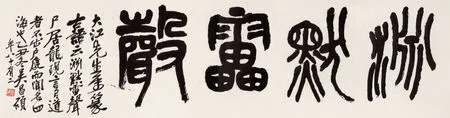

[清]吴昌硕 渊默雷声 33×124.3cm 纸本 1925年 浙江省博物馆藏释文:渊默雷声。大江先生属篆。古语云:渊默雷声,尸居龙现。言有道者不出户庭而闻名四海也。乙丑冬,吴昌硕年八十有二。钤印:仓硕(白)

[清]吴昌硕 赋寄雨山先生 纸本 1922年释文:茫然万顷涉(秋)潮,赋笔氤氲出洞箫。赤壁流观翁自寿,纪年壬戌又今朝。诗吟南斗依何补,河驶东流俟不清。破研疗饥人特健,解嘲唯有拜先生。 狂充二客亦何妨,两地相思一梦商。川路自长明月共,满衣香雪立吴刚。涉下脱秋字。壬戌之秋七月既望,赋寄雨山先生正之。吴昌硕年七十有九。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白) 系臂琅玕虎魄龙(朱)

[清]吴昌硕 甲子元日书怀兼寄彊村 纸本释文:甲子丁上元,窜身伏崖谷。大盗势披猖,鬼嘘人觳觫。吾年二十一,坐病行且独。迟迟有脚春,惕惕无声哭。劳劳六十载,骎骎中元复。行年八十一,人颂九五福。老泪掸淋浪,旧恨凋族属。家固彻骨贫,书欠埋头读。惨经辛亥变,劫比义熙酷。滋愧西山薇,勉就东篱鞠。耳聋足不仁,仅尔头未秃。小印西吴精,三字强公勖。强公爱缶鸣,谓缶渐离筑。无咎托歌行,疗饥饫粥。粥味逾肉糜,公嗜吾岂不?食已深闭门,无使鬼瞰屋。狐狸夜拜月,虺蝮朝弄旭。昔也卵覆巢,今也棋换局。家风饼空说,病态愁可掬。寒葩数点红,初蓂一茎绿。春王利贞吉,商略端策卜。甲子元日书怀兼寄强村,季申先生索录,即乞指正。安吉吴昌硕,时年八十一。

[清]吴昌硕 为伽庵先生书诗 纸本 1915年释文:赤足行何苦,低眉事已非。披猖开杀(戒),悲智见禅机。龙汉风雷劫,修罗血肉飞。唯当持定力,我佛许皈依。伽庵先生。乙卯四月,吴昌硕。杀下夺『戒』字,乙卯七月既望,苦铁记。钤印:昌硕(白)

[清]吴昌硕 诗二首 纸本 1916年释文:藏舌占无咎,扪心乐未央,春归留酒饯,行健抱天忙。冷月团沧海,愁云拓战场,茅檐花落处,点点似飞霜。藏舌。雨后东篱野色寒,骚人常把鞠英餐。朱门酒肉熏天臭,宴赏黄花当牡丹。题画。近作。秋澂仁兄之属。丙辰秋七月,安吉吴昌硕,时年七十有三。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

[清]吴昌硕 诗二首 纸本释文:还元阁面太湖尾,三万顷湖如一家。刺史墓门梅树古,周邾钟文字子孙夸。邾公牼钟为镇山之宝。经声冷护巢松鹤,藤影青随赴壑蛇。诗好定教呈佛看,阿师高兴漫笼纱。逸民先生。吴昌硕。

[清]吴昌硕 《画梅》句 纸本 1926年释文:留影旧时月,未仙前度人。霜天干气象,皋鹤斗精神。研食我常道,偈云何处尘。横枝挂瓢处,一笑碍乌巾。谷梅仁兄正腕。丙寅夏录《画梅》句。吴昌硕,年八十三。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白)

[清]吴昌硕 《画梅》句(局部)

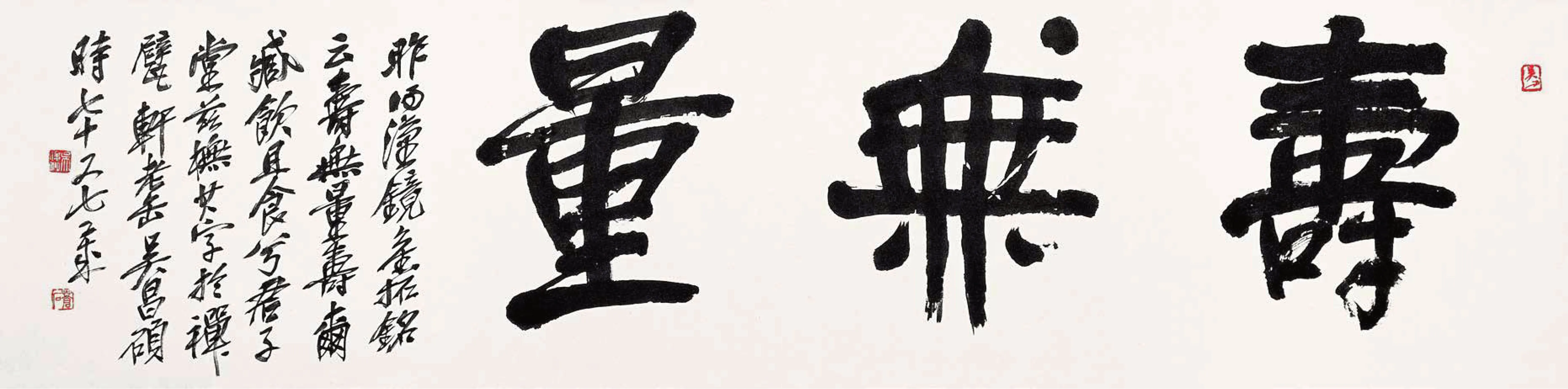

[清]吴昌硕 寿无量 32.5×133cm 纸本释文:寿无量。昨得汉镜旧拓,铭云:寿无量,寿尔臧,饮且食兮君子堂。兹橅其字于禅甓轩。老缶吴昌硕,时七十又七岁。钤印:吴俊卿(白) 苍石(朱) 吴(朱)

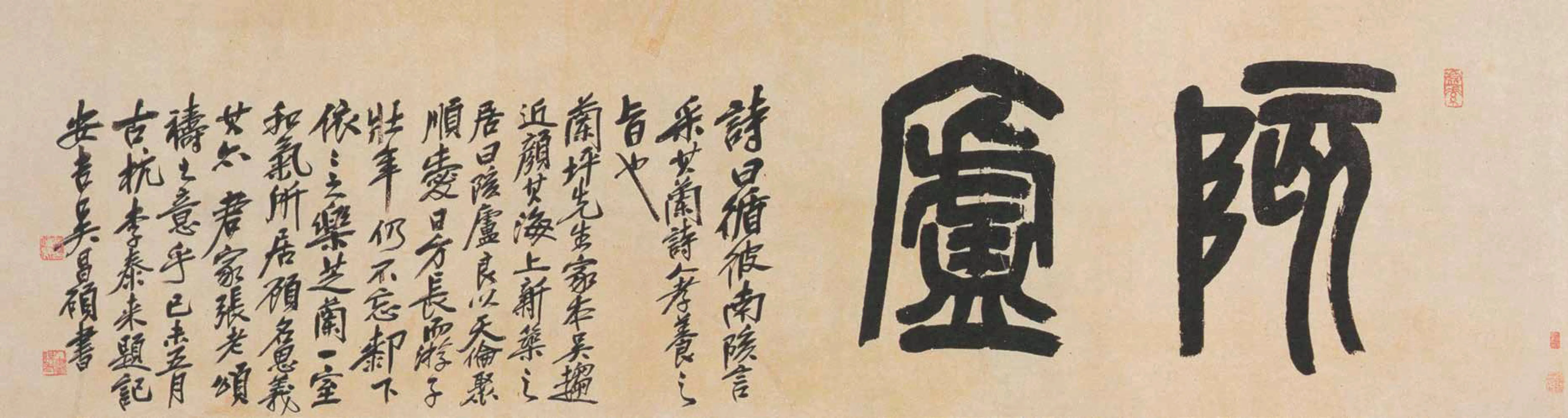

[清]吴昌硕 陔庐 49×188.5cm 纸本 1919年 何创时书法艺术基金会藏释文:陔庐。诗曰:循彼南陔,言采其兰。诗人孝养之旨也。兰坪先生家本吴趋,近顔其海上新筑之居曰“陔庐”。良以天伦聚顺,爱日方长,而游子壮年仍不忘膝下依依之乐,芝兰一室,和气所居,顾名思义,其亦君家张老颂祷之意乎。己未五月,古杭李泰来题记,安吉吴昌硕书。钤印:吴俊卿印(白) 人书俱老(朱) 处素(朱)

[清]吴昌硕 金粟玉京七言联 纸本 1923年释文:金粟如来无我相;玉京仙人手夫容。夔笙先生属句。癸亥九月既望,书于海上禅甓轩。安吉吴昌硕年八十。钤印:俊卿之印(朱) 仓硕(白) 鹤寿(朱)

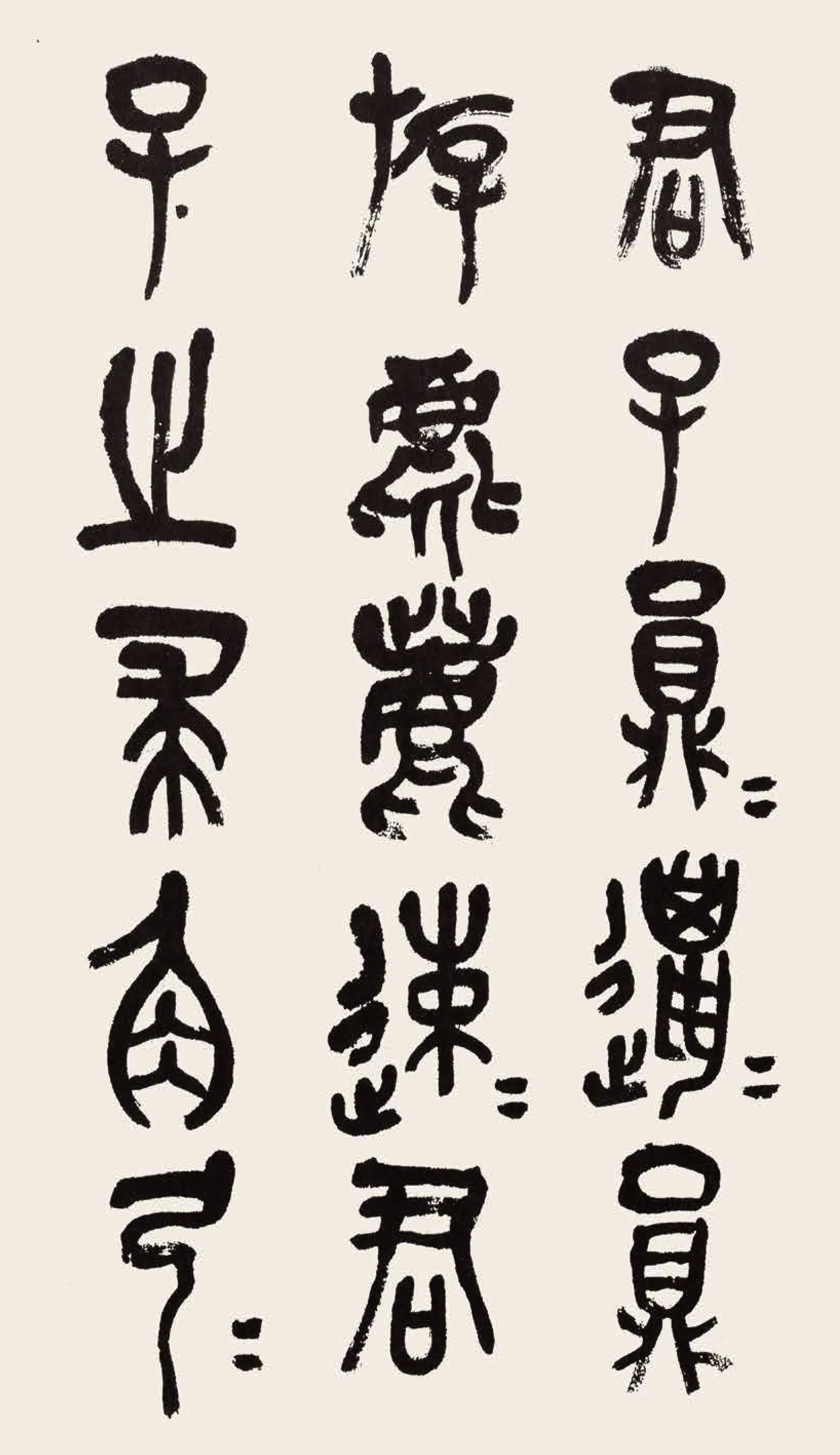

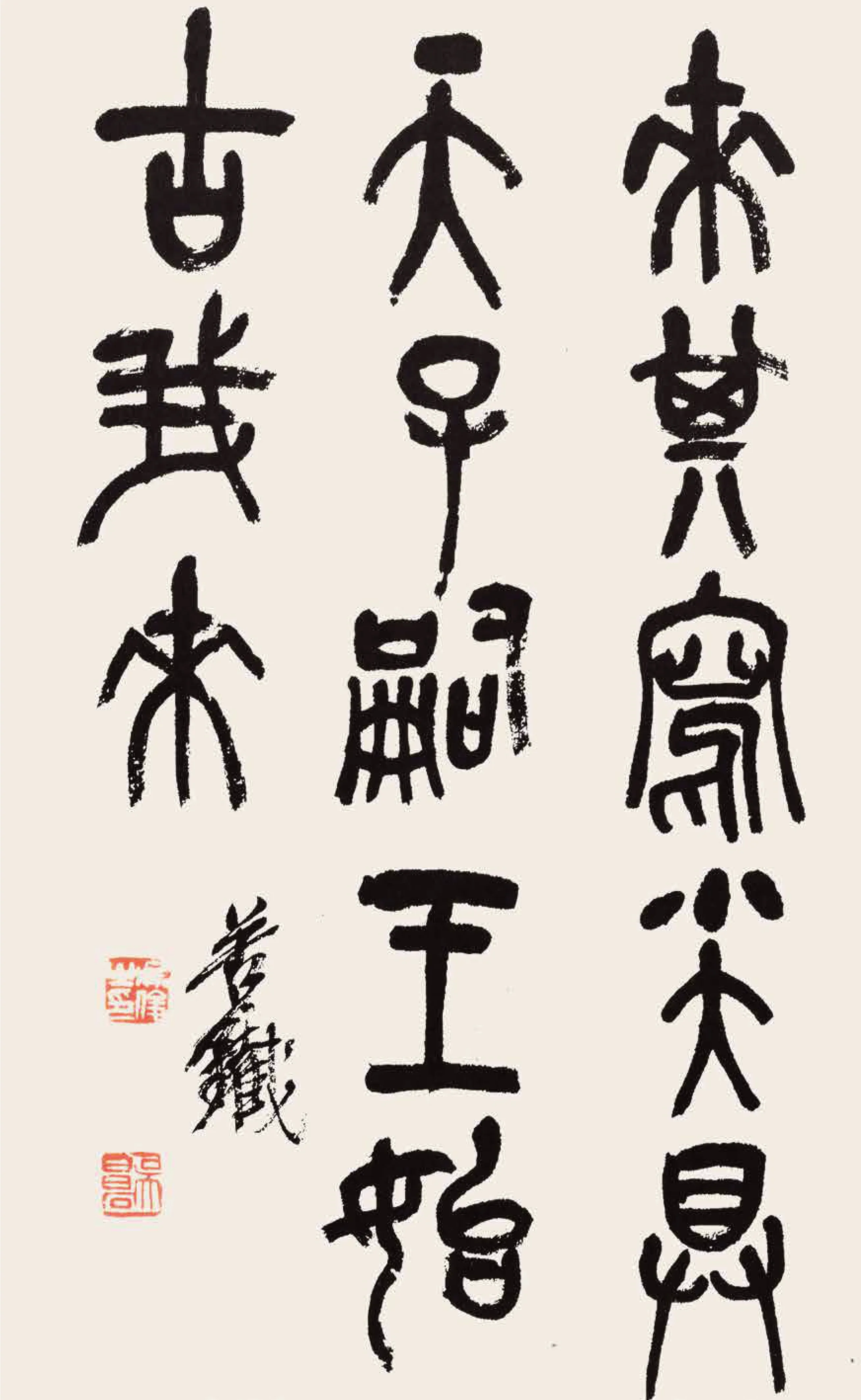

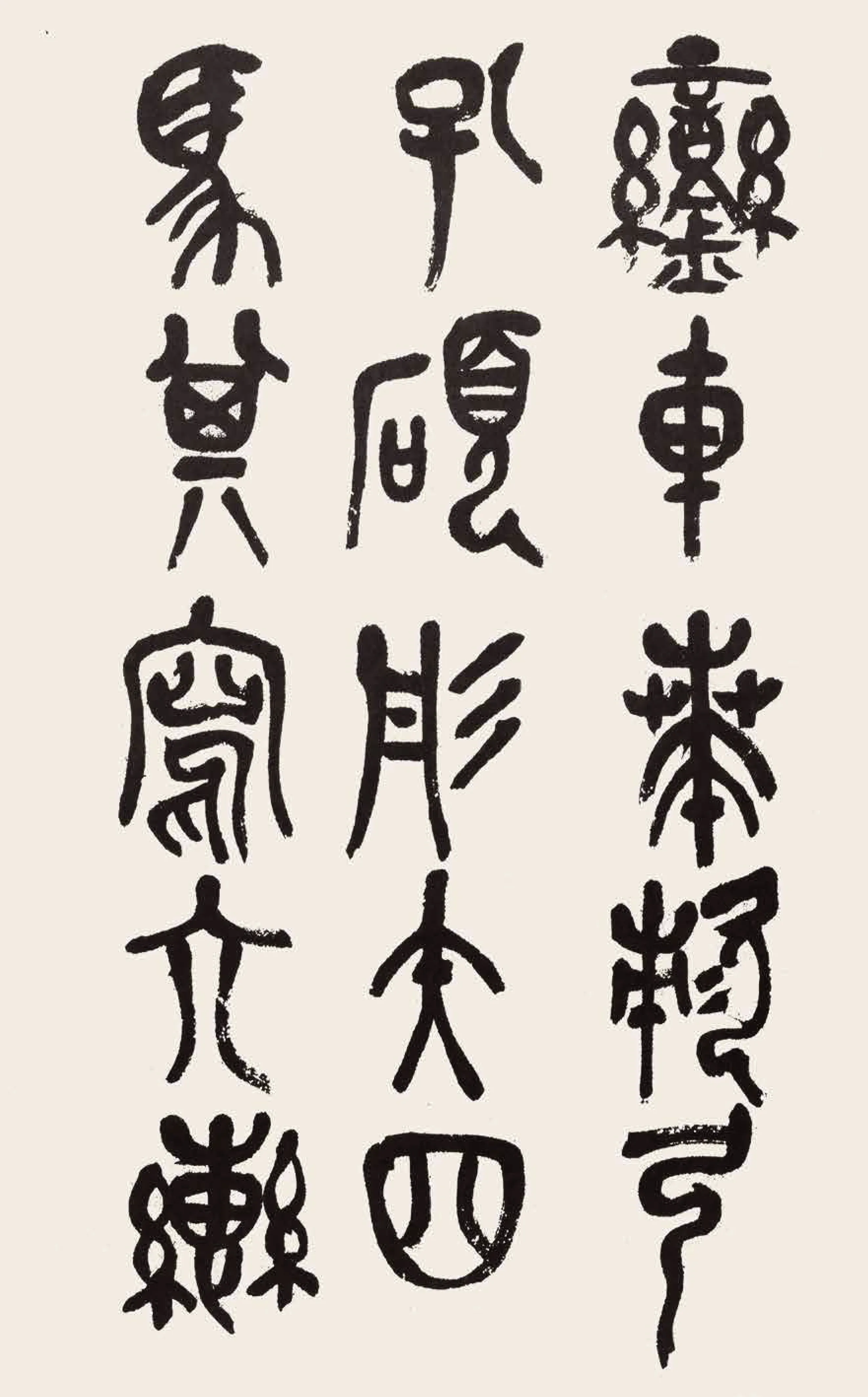

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之二 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之一 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之一 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之五 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之五 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之四 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之三 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之三 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之十 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之七 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之七 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之十二 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之十一 纸本

[清]吴昌硕 临《石鼓文》册之十一 纸本