高标准农田建设、农地流转与耕地细碎化治理

2023-03-17吴诗嫚孟圣翔卢新海李卓凡

吴诗嫚 孟圣翔 卢新海 李卓凡

摘要:破解耕地細碎化问题是推进农地适度规模经营和现代农业高质量发展的重要举措。当前研究多从高标准农田建设或农地流转单方面探讨耕地细碎化的治理路径,难以全面、系统刻画耕地细碎化的治理效果。文章深入解析高标准农田建设、农地流转与耕地细碎化的关系,利用湖北省466份农户问卷调查数据,采用双重差分模型揭示高标准农田建设与农地流转的不同联动模式对耕地细碎化的影响效应及其差异,探求适应现代农业高质量发展的耕地细碎化治理新路径。研究表明:“先建设后流转”与“先流转后建设”模式对耕地细碎化的影响效应分别为-2.32和-3.14,均在1%的显著性水平上通过了检验,且“先流转后建设”模式显著优于“先建设后流转”模式。通过一系列稳健性检验后,基本结论仍然成立,具有可靠性和科学性。基于此,文章从充分发挥市场调整与工程技术的融合作用、因地制宜推进高标准农田建设与农地流转的联动模式等方面提出政策启示,不仅有利于农业规模化、专业化、产业化发展,还能对促进林地细碎化治理、优化配置林地资源、加快“绿水青山”向“金山银山”转化具有重要的现实意义,为高水平推进中国式农业农村现代化探路领向。

关键词:高标准农田;农地流转;耕地细碎化;双重差分模型

中图分类号:F321.1;F323.211文献标识码:A文章编号:1673-338X(2023)08-042-15

基金项目:国家自然科学基金青年项目“土地整治多功能融合对农户可持续生计的影响机理研究”(编号:71904150),教育部人文社会科学研究规划基金项目“全域土地综合整治对农户生计韧性的影响机制与提升策略研究”(编号:23YJA790083),武汉工程大学研究生创新基金项目“农地整治对农户生计策略的影响机理研究”(编号:CX2022280)。

High-standard Farmland Construction, Agricultural Land Transfer and Cultivated Land Fragmentation Governance

WU Shiman1,2MENG Shengxiang1LU Xinhai2LI Zhuofan3

(1 College of Management, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430205; 2 Collage of Public Administration of , Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074; 3 Department of Earth Sciences, University College London, London WC1H 0AH, U.K)

Abstract:Solving the problem of cultivated land fragmentation is an important measure to promote the moderate scale management of rural land and the high-quality development of modern agriculture. Current studies mostly discussed the governance path of cultivated land fragmentation from the single aspect of high-standard farmland construction or agricultural land transfer, which is difficult to comprehensively and systematically describe the governance effect of cultivated land fragmentation. In this paper, the relationship between high-standard farmland construction, agricultural land transfer and cultivated land fragmentation was to explain in depth, and the differencein-differences model was used to reveal the effects of high-standard farmland construction combined with agricultural land transfer on cultivated land fragmentation based on the questionnaire survey data of 466 farmers in Hubei Province, in order to explore a new path of cultivated land fragmentation management in adapting to the high-quality development of modern agriculture. The research results showed that "build before transfer" and "transfer before build" modes could effectively reduce the degree of cultivated land fragmentation by -2.32 and -3.14, respectively, all of them passed the significance test at 1% level. Furthermore, compared with the mode of "build before transfer", "transfer before build" mode had more obvious effect on reducing cultivated land fragmentation. After a series of robustness tests, the above conclusion remained valid, reliable and scientifically sound. Therefore, the paper put forward policy enlightenment from two aspects: giving full play to the integration of market adjustment and engineering technology, and promoting the linkage mode of highstandard farmland construction and agricultural land transfer according to local conditions. This was not only conducive to the development of large-scale, specialized and industrialized agriculture, but also had an important reference significance for promoting the fragmentation of forestland, optimizing the allocation of forestland resources, transforming clear waters and green mountains into mountains of gold and silver, and leading the way of Chinas modernization of agriculture and rural areas.

Key Words:high-standard farmland;agricultural land transfer;cultivated land fragmentation;difference-in-differences model

1引言

“大国小农”是中国的基本国情、农情,以农户家庭为单位的耕地分散经营是当前农业生产的主要经营方式,决定了我国農业的主流将长期是小规模农业(刘守英,2022)。基于这一国情、农情,如何破解耕地资源禀赋和人地关系格局的瓶颈约束,将细碎、分散的耕地集中连片,提高耕地利用效率,促进农地适度规模经营,成为着力推动小规模农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的必由之路(罗必良,2022)。《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确指出:“总结地方‘小田并大田等经验,探索在农民自愿前提下,结合农田建设、土地整治逐步解决细碎化问题”。可见,探索耕地细碎化的治理路径已成为目前乃至未来重要的时代命题。然而,受高标准农田法治建设不健全、权属管理规范化不足、民主参与制度不完善等因素制约(吴诗嫚等,2021),高标准农田建设对耕地细碎化的治理效果存在一定的限制(Liu et al., 2019)。近年来,国家大力推进高标准农田建设的体制机制创新,各地在实践中涌现出高标准农田建设和农地流转联动的模式,主要包括“先建设后流转”和“先流转后建设”模式,对耕地细碎化具有积极的治理效果。因此,深入探讨高标准农田建设与农地流转联动对耕地细碎化的影响,对于推动农地适度规模经营、提升农业农村现代化水平、促进农业高质量发展具有重要的现实意义。

基于此,本文从农户微观视角出发,将高标准农田建设和农地流转纳入统一分析框架,探讨两者联动对耕地细碎化的影响。首先,通过厘清治理耕地细碎化的经济学逻辑,分析不同联动模式对耕地细碎化的影响机理;其次,在湖北省荆州市洪湖市峰口镇、松滋市街河市镇和公安县孟家溪镇,以及潜江市老新镇、仙桃市郭河镇和荆门市京山市新市镇①开展田野调查,通过随机抽样调查法,获得466份农户问卷调查数据;再次,在耕地细碎化度量的基础上,采用双重差分模型(difference-in-differences model)分析不同联动模式对耕地细碎化的影响效应及其差异;最后,根据实证分析结果提炼本文研究结论,深入讨论并提出政策启示。

相较于已有研究,本文的学术贡献与创新主要体现在两个方面:一是随着高标准农田建设的深入推进,实践中高标准农田建设和农地流转联动的现象越来越普遍,已有文献多从高标准农田建设或农地流转单方面分析对耕地细碎化的治理效应,但以两者相结合的视角切入开展耕地细碎化的影响研究较为少见,难以全面、系统反映耕地细碎化的治理效果,本文试图弥补这一不足。二是由于实施主体与运行机制不同,不同联动模式对治理耕地细碎化的效果也会存在明显差异,但两种模式对耕地细碎化影响的比较研究却鲜有报道,这也给本文的研究留下了扩展空间。基于此,本文基于治理耕地细碎化的经济学逻辑推演,阐释高标准农田建设与农地流转的不同联动模式对耕地细碎化的影响机理,以期为推进林地资源的优化配置、促进集体林业适度规模经营提供启示和借鉴。

2文献回顾与评述

近年来,小规模、细碎分散的经营方式已经越来越难以适应市场化、规模化和产业化为特征的农业高质量发展需要(罗必良等,2019;吴诗嫚等,2021)。治理耕地细碎化、实现农地集中连片和适度规模化经营,是中国小规模农业转型升级的必然趋势,也是解决“三农”问题的有效途径(罗必良等,2019)。国内外学者对耕地细碎化的研究主要集中在三个方面。

第一,耕地细碎化的概念界定和成因分析。耕地细碎化是一种与农地规模经营相对应的土地利用格局,表现为块均耕地面积较小、地块数量较多,地块之间距离存在差异(Liu et al., 2019;刘晶等,2022)。耕地细碎化的形成原因可归纳为自然因素和人为因素两方面:自然因素在耕地细碎化的形成过程中具有自然性特点,指不同地形地貌、水文等要素对耕地进行自然分割(文高辉等,2016);人为因素在耕地细碎化的形成过程中具有社会性特点,指在中国人多地少的现实格局下,家庭承包责任制按人口对耕地进行均质化分配造成的细碎、分散格局(罗必良等,2019)。

第二,耕地细碎化对农业生产的影响效应。影响效应主要包括正向影响和负向影响:正向影响主要存在于农业生产高风险、人地比例高等特定区域,农户对耕地进行精耕细作可以抵御生产风险(Yu et al., 2022)。但更多学者发现,伴随着城镇化持续推进,农村青壮年劳动力大量外流,导致农业劳动力不足、生产效率低下、耕地撂荒日益严重(罗必良等,2019;陈江华等,2020),耕地细碎化对农业生产的负向影响凸显,会导致田埂增多、耕地面积减小,降低耕地利用效率(龙花楼等,2021;刘晶等,2022;吴诗嫚等,2023);通达性差,增加劳动时间、灌溉损耗、化肥农药等农业生产成本(文高辉等,2019;Zhang et al., 2021;吴诗嫚等,2023);地块零碎分散,制约农业机械化发展,难以实现规模经济效应(罗必良等,2019;刘进等,2023;张蚌蚌等,2023)。耕地细碎化治理将细碎、分散的耕地集中连片,提高耕地利用效率,促进农业规模化经营与机械化发展(刘晶等,2022),有助于破解小规模经营下农业劳动力不足、农业效率低下等问题(文高辉等,2019;张蚌蚌等,2020;吴诗嫚等,2023)。

第三,耕地细碎化的治理路径。耕地细碎化往往采用市场化机制和技术化手段来进行治理:主张市场化机制的学者认为,应该通过农地流转,以市场调整的方式促进地块集中连片(黄祖辉等,2022;罗必良,2022;Sui et al., 2022),但由于大国小农这一国情、农情,小农户多采用自发、小规模的内部流转方式,难以从根本上改变耕地细碎、分散的经营格局(陈江华等,2020;吴诗嫚等,2021);且市场模式的缺陷以及行政干预的存在,导致农地流转不足与流转过度并存,制约了农地流转的顺利实施(张蚌蚌等,2020),治理耕地细碎化的效果受限。主张技术化手段的学者聚焦于高标准农田建设对耕地细碎化的治理作用,比较一致的观点在于高标准农田建设通过田块整治、权属互换促进小田并大田,有助于减轻耕地细碎化程度(文高辉等,2016;Cao et al., 2020;Janus et al., 2020;王亚晨等,2021),但受高标准农田法治建设不健全、权属管理规范化不足、民主参与制度不完善等因素制约,容易引发土地权利人的权属纠纷,部分地区为了保证实施进度和避免产权风险,零星、分散、简单的田块合并较为常见,大规模、集中成片的“小田并大田”较为少见,高标准农田建设的结果往往与农户实际需求相差甚远(Liu et al., 2019;张蚌蚌等,2020;吴诗嫚等,2021)。针对两者的不足之处,学者们已经开始关注高标准农田建设与农地流转的联动对耕地细碎化的治理作用。严金明等(2016)、陈江华等(2020)、张蚌蚌等(2020)、张蚌蚌等(2023)提出,应将高标准农田建设与农地流转结合起来,整合高标准农田建设的工程改造功能与农地流转的经营权调整功能,探索耕地细碎化治理的发展之道。

综上,现有文献为本研究提供了较好的理论支撑与实践指导,但也存在一些改善空间。首先,由于研究视角和研究背景的差异,不同学者就耕地细碎化对农业生产的影响仍未形成一个统一的认识;其次,在推进农业农村现代化的战略部署下,更多学者关注耕地细碎化对农业生产的负面影响,已有文献多从市场化机制或技术化手段单一方面探索耕地细碎化的治理路径,难以全面、系统地反映耕地细碎化的治理效果;再次,高标准农田建设和农地流转联动对耕地细碎化的影响已得到学术界的关注,但侧重于现状和政策层面,很少有研究从理论和实证层面系统阐释两者联动对耕地细碎化的影响机理和影响效应;最后,由于实施主体与运行机制不同,不同联动模式对耕地细碎化的治理效果存在差异,但很少有全面、系统的比较研究。本文是在上述文献理论与方法研究基础上的进一步深化。

3理论分析与研究方法

为深入研究高标准农田建设和农地流转联动对耕地细碎化的影响,首先,构建高标准农田建设与农地流转联动对耕地细碎化影响的理论分析框架,同时提出研究假设;其次,根据理论分析框架和研究假设,选取双重差分模型进行实证分析。

3.1理论分析

在治理耕地细碎化的经济学逻辑推演基础上,揭示高标准农田建设与农地流转的不同联动模式对耕地细碎化的影响机理,有助于系统把握高标准农田建设、农地流转与耕地细碎化的逻辑关联。

3.1.1治理耕地细碎化的经济学逻辑

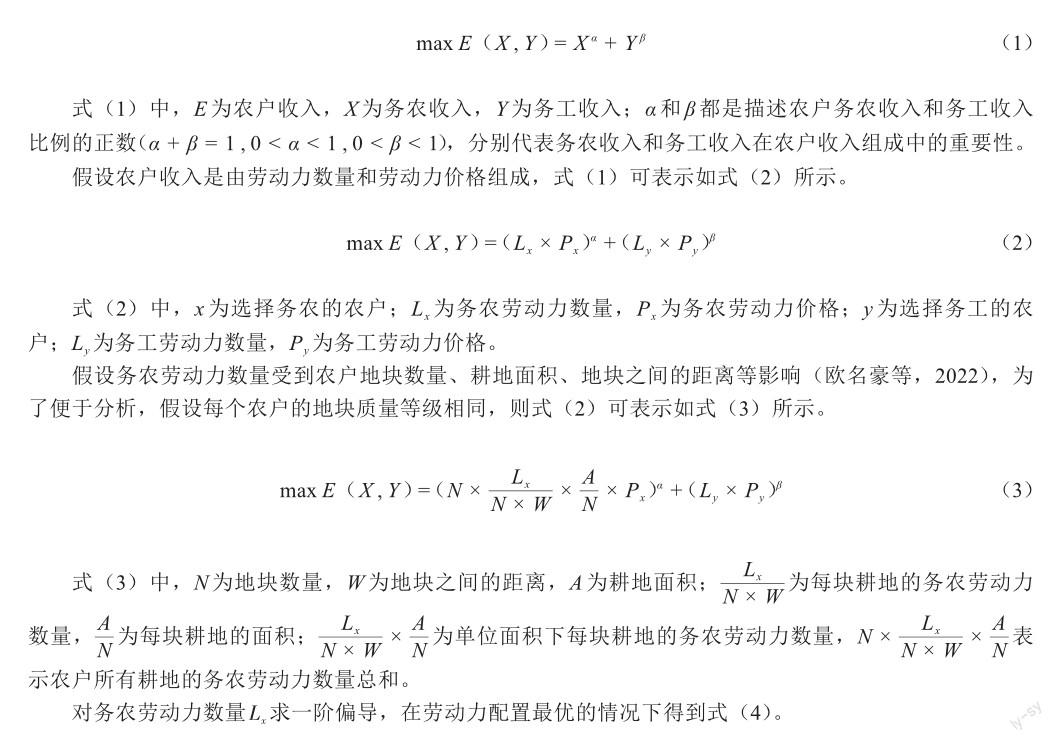

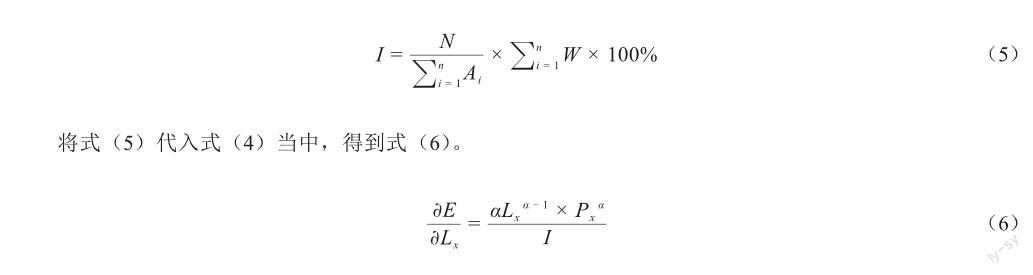

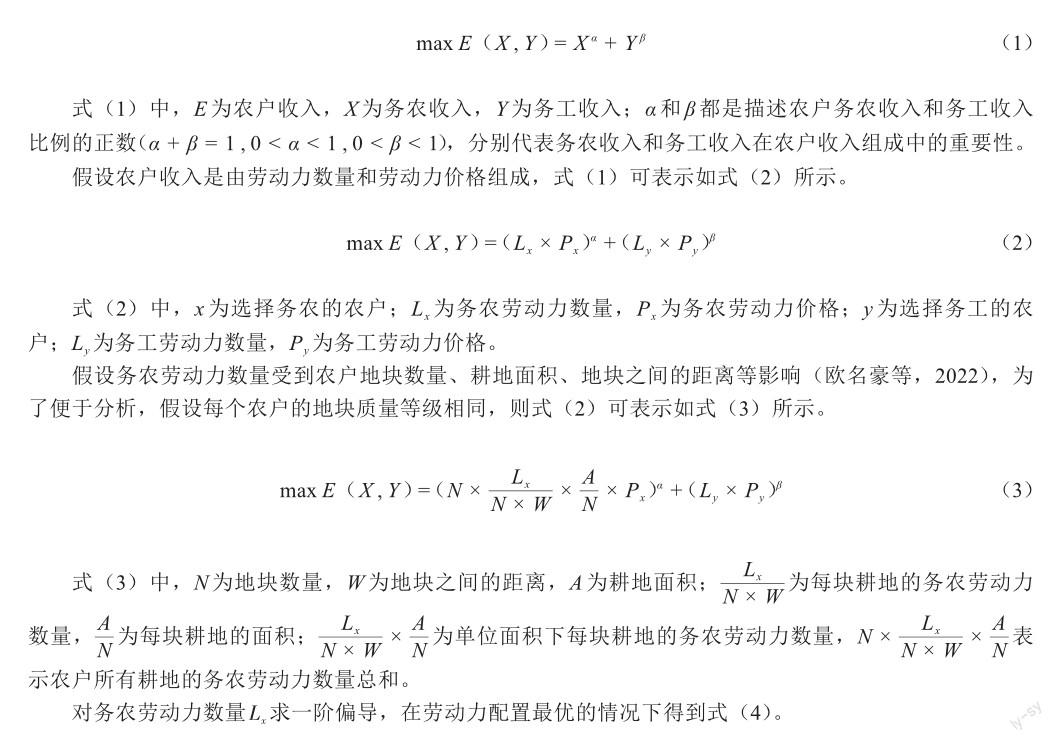

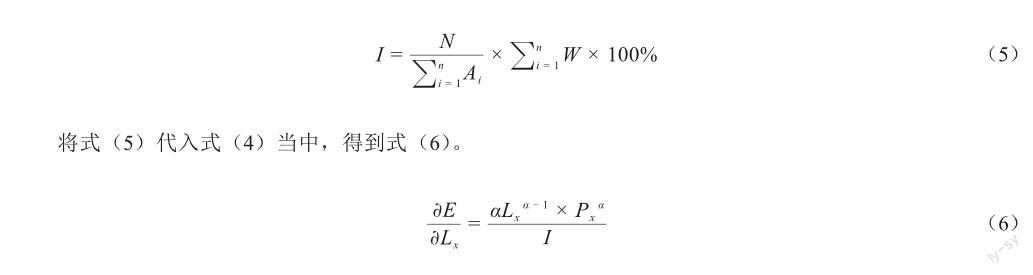

基于理性经济人假设,农户在既定条件的约束下,会通过合理配置生产要素(劳动力、耕地等)来实现家庭收入最大化的目标。假设农户收入由务农收入和务工收入组成,理性农户以家庭收益最大化为目的,其目标函数设置如式(1)所示。

式(4)表示在其他条件不变的情况下,农户收入与耕地面积呈正相关,说明在适度规模经营的范围内,耕地面积越大,农户的家庭经营规模越大,越容易获得规模经济效益,相应地农户收入也会提高。农户收入与地块数量、地块之间的距离呈反相关,说明地块数量越多、地块之间的距离越远,农户从事农业生产的效率越低,相应地农户收入也会越低。

采用耕地面积、地块数量、地块之间的距离等指标,构建I指数来衡量耕地细碎化程度(文高辉等,2019)。其公式如式(5)所示。

式(6)表示在劳动力配置最优,且其他条件不变的情况下,农户收入与耕地细碎化程度呈负相关。耕地细碎化程度越高,耕地利用效率越低,农业生产成本越高,获得规模经济效益的可能性越低,农户收入相应也减少。由此可见,治理耕地细碎化符合经济学规律,接着从理论上揭示不同联动模式对耕地细碎化的影响机理。

3.1.2不同联动模式对耕地细碎化影响的理论分析

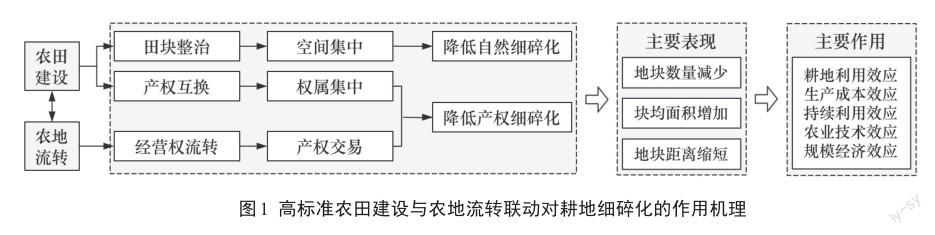

按照时间的先后序,可将高标准农田建设与农地流转联动模式分为两类:一是“先建设后流转”模式,指先通过田块整治、地力提升、修筑沟路渠等工程措施,调整田块大小,优化田块形状,控制田面高差,促进“小田并大田”,降低耕地自然细碎(文高辉等,2016);工程竣工验收后,办理权属变更登记发证,降低耕地产权细碎(吴诗嫚等,2021)。高标准农田建设的实施为适度规模经营创造了有利条件,推动农地经营权有序流转,进一步降低耕地产权细碎(Zhou et al., 2020)。二是“先流转后建设”模式,指在农业产业发展规划的布局与指导下,先通过农地流转促进农田集中连片,再实施高标准农田建设,形成集中化、连片化与专业化的农业生产条件,建立家庭农场、集体农场、工农一体化等农地适度规模经营方式,促进一二三产业融合发展(彭文龙等,2019;王海娟等,2019)。耕地细碎化程度降低主要表现为地块数量减少、块均面积增加以及地块距离缩短,这能够降低田埂系数,减少农地的浪费,有效提高耕地利用效率(杨宗耀等;2021;刘博敏等,2023);增加农业生产的通达性与便利度,降低农业生产成本;标准田块更有利于优化配置要素投入的规模和结构,塑造农户生态生产行为,促进耕地可持续利用(Zhou et al., 2019;李昊等,2022);推进农业机械化发展,增加农民对农业生产技术的采纳或农业生产社会化服务的购买意愿;有利于培育新型农业经营主体,促进规模经济的发展(张蚌蚌等,2023)。因此,提出研究假设H1。

H1:高标准农田建设与农地流转联动能够治理耕地细碎化。

高标准农田建设与农地流转联动对耕地细碎化的作用机理如图1所示。

两种模式均能降低耕地细碎化程度,但两种模式的治理作用存在一定差异,主要表现为:(1)“先建设后流转”模式在项目交付后仍按照一家一户进行耕种,农地流转也以农民自发流转为主,主要通过农地空间重配促进农地内部要素整合,对耕地细碎化治理有一定效果,但较难实现农地适度规模經营。(2)“先流转后建设”模式与乡村产业发展“同向同行”,必然会通过大规模的农地流转促进农地产权集中,推进农业集约化、规模化、标准化,横向拓展产业形态,纵向延长产业链条,为农业现代化和乡村振兴奠定坚实基础。因此,这一模式更有利于发挥高标准农田建设与农地流转耦合的制度红利,促进农业生产要素在城乡之间自由流动,降低耕地细碎化程度的作用也更为明显。因此,提出研究假设H2。

H2:不同联动模式对耕地细碎化的影响存在差异,“先流转后建设”模式的治理效应优于“先建设后流转”模式。

3.2研究方法

本文需要分析高标准农田与农地流转联动对耕地细碎化的影响效应,双重差分模型作为定量评价公共政策实施效应的一种统计方法,通过设置处理组和对照组,对处理组和对照组前后政策带来的影响效应进行对比,以模拟在剔除其他因素干扰的情况下政策实施的净效应。因此,本文选择双重差分模型为理论逻辑的推演提供实证支撑。

双重差分模型可以定量评价公共政策实施的净效果,在调查区域设置处理组和对照组,处理组为政策实施对象,对照组为非政策实施对象,测算处理组在政策实施前后某一指标的变化量,同时计算对照组在相同时间同一指标的变化量,分析两个变化量的差值,从而在剔除其他因素干扰的情况下模拟政策实施的净效应。

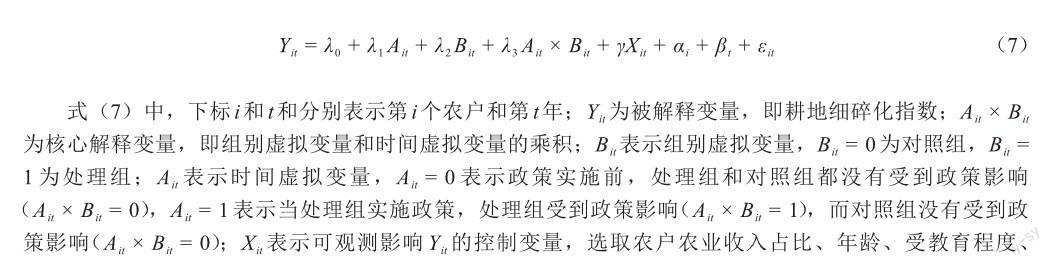

为了揭示高标准农田与农地流转联动对耕地细碎化的影响效应及其差异,本文将公共政策试验分为三组,第一组为“先建设后流转”模式对耕地细碎化的影响,其中参与“先建设后流转”模式的农户视为“处理组1”,周边未参与“先建设后流转”模式的农户视为“对照组1”。第二组为“先流转后建设”模式对耕地细碎化的影响,其中参与“先流转后建设”模式的农户视为“处理组2”,周边未参与“先流转后建设”模式的农户视为“对照组2”。第三组为两种模式的影响差异,将“先流转后建设”模式的农户视为“处理组3”,“先建设后流转”模式的农户视为“对照组3”。具体模型如式(7)所示。

4数据来源与描述性统计

本文在湖北省选取荆州市洪湖市峰口镇、松滋市街河市镇和公安县孟家溪镇,以及潜江市老新镇、仙桃市郭河镇和京山市新市镇作为调查区域,通过农户问卷调查获得研究所需数据,根据研究目的和研究方法,对所需的变量进行描述性统计。

4.1数据来源

湖北省是13个主要粮食生产省份之一。“十二五”以来,湖北省全面落实党中央、国务院关于高标准农田建设的决策部署,工作起步较早、项目数量较多且成效明显。截至2020年底,全省已建成高标准农田238万公顷(3570万亩),农田质量平均提高1个等级,粮食生产能力每公顷提高约1500公斤,为建设农业强省、实现农业农村现代化奠定了坚实基础,在全国范围内形成积极的示范效应①。为确保研究具有代表性,研究区域需符合如下要求:高标准农田建设的主要内容包括土地平整、灌溉排水、田间道路、农田防护等工程,且项目实施情况良好,减少工程质量差异带来的影响;包含平原和丘陵两种地貌类型;高标准农田建设项目的实施时间尽量保持一致,以确保调查数据的可比性。耕地细碎化分为自然细碎化和产权细碎化,因此研究区域的选择应该涵盖地形地貌和社会经济发展水平的差异。经过筛选,在湖北省选取荆州市下属洪湖市峰口镇洪卫村、松滋市街河市镇新星村和公安县孟家溪镇青龙村,以及潜江市老新镇秀河村、仙桃市郭河镇密塘渔村和京山市新市镇白谷洞村作为研究区域。

课题组于2021年12月前往上述区域调研,采取随机抽样调查方法,每个行政村随机选取15~30个农户进行访谈式家庭问卷调查。问卷内容主要包括:受访对象家庭人口的性别、年龄、健康状况、受教育程度、劳动力占比、农业和非农业生产经营情况等特征;受访农户拥有的耕地面积、地块数量、地块之间的距离等方面,以及所在村庄的政策实施、基础设施、自然条件等情况,最终获得有效问卷466份。其中整治区334份,未整治区132份。由于各项目区开展高标准农田建设的时间存在一定差异,但主要集中于2016-2021年间,因此本文以2016年数据来反映高标准农田建设前的情况,以2021年数据来反映高标准农田建设后的情况。数据处理前,为了保证数据的可靠性,首先使用软件SPSS 23.0对样本数据进行信度和效度检验。采用α信度系数法,信度检验的Cronbachsα值为0.72;再采用效度检验(Kaiser-Meyer-Olkin, KMO)以及Bartletts球形检验测定因子分子的可行性,效度检验值为0.71,Bartletts球形检验的Sig.值为0.00,表明样本数据具有良好的信度和效度。

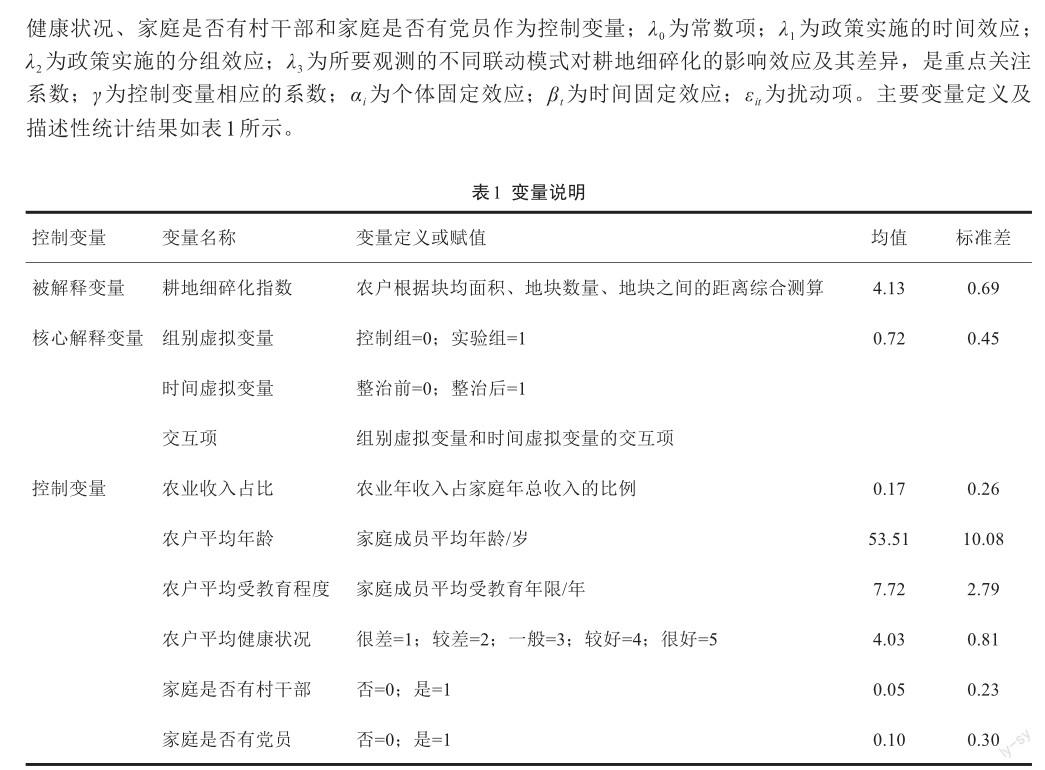

4.2描述性统计

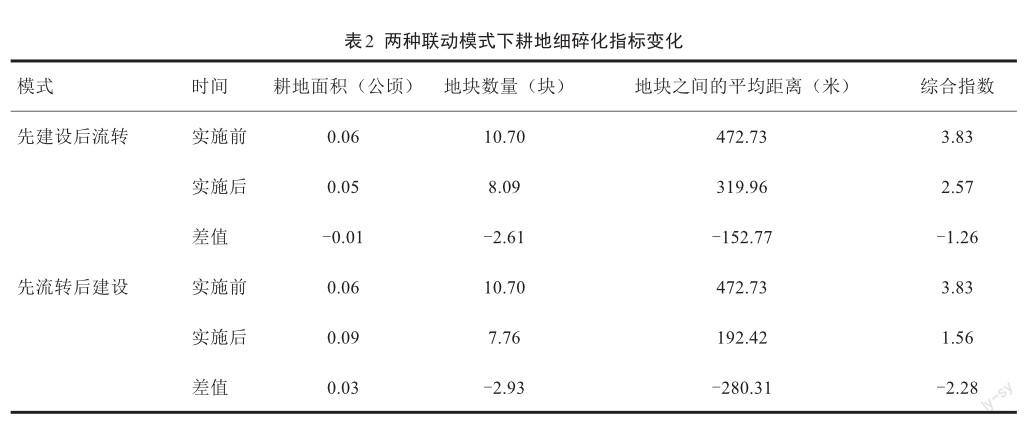

根据研究目的,描述“先建设后流转”和“先流转后建设”模式对耕地细碎化的影响,分析两种联动模式下耕地细碎化指标的变化,如表2所示。

4.2.1“先建设后流转”模式对耕地细碎化影响的描述性分析

“先建设后流转”模式下,耕地细碎化的综合指数降低了1.26,其中块均耕地面积减少了0.01公顷,地块数量减少了2.61块,地块之间的平均距离减少了152.77米。可见,“先建设后流转”模式实施后,反映耕地细碎化的各项指标都有所降低,其中地块数量和地块之间平均距离的降低能够使耕地细碎化指数降低,块均耕地面积降低使耕地细碎化指数增加,但增加的程度小于降低的程度,使耕地细碎化指数仍呈现下降的趋势。

4.2.2“先流转后建设”模式对耕地细碎化影响的描述性分析

“先流转后建设”模式下,耕地细碎化的综合指数降低了2.28,其中块均耕地面積增加了0.03公顷,地块数量减少了2.93块,地块之间的距离降低了280.31米。与“先建设后流转”模式相比,“先流转后建设”模式对耕地细碎化的治理作用更为明显,综合指数降低了1.02。

5经验性结果

基于本文理论分析和研究方法,对数据进行系列相关检验。首先,利用Hausman检验和F检验选择最优估计模型;其次,采用固定效应模型进行基准回归分析,探究两种联动模式对耕地细碎化的影响效应;最后,通过缩尾处理、一阶差分模型、安慰剂检验等方法对基准回归结果进行稳健性检验。

5.1模型设定检验

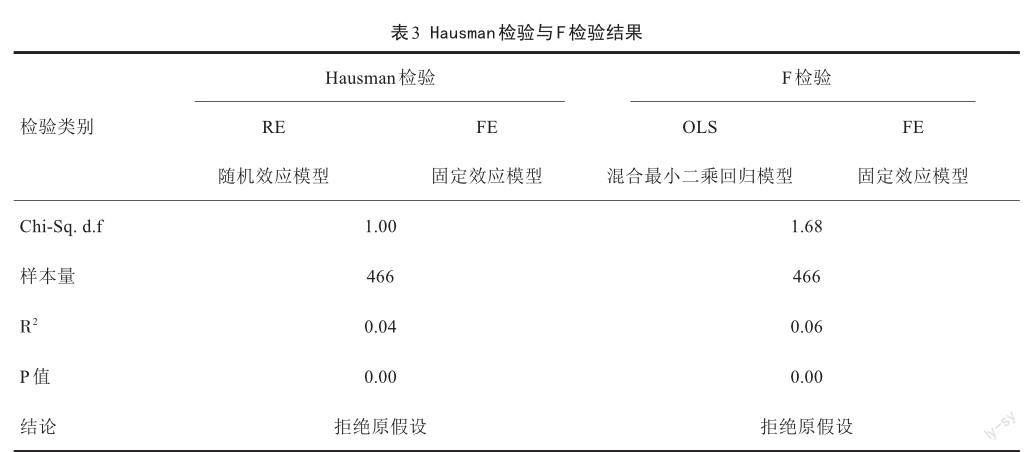

对面板数据进行双重差分回归分析时,必须考虑最优估计模型的选择问题,即从多个面板回归模型中选择最能够拟合数据的模型。随机效应(Random Effects, RE)模型、固定效应(Fixed Effects, FE)模型、混合最小二乘回归(Ordinary Least Squares, OLS)模型被广泛用于双重差分的回归分析(张占录等,2022)。本文基于农户调研数据,采用Stata 17.0软件,通过两两对比的方式,对三个模型进行分析,以确定最优估计模型,结果如表3所示。

首先,通过Hausman检验对比随机效应模型与固定效应模型的拟合优度。设置原假设:αi与解释变量不相关,即接受随机效应模型。表3中Hausman检验的P值为0.00,小于0.05,即拒绝原假设,接受固定效应模型。其次,通过F检验对比混合最小二乘回归模型与固定效应模型的拟合优度。设置原假设:αi= 0,即接受混合最小二乘回归模型。表3中OLS的P值为0.00,即拒绝原假设,接受固定效应模型。基于此,本文采用固定效应模型进行计量检验是合适的。

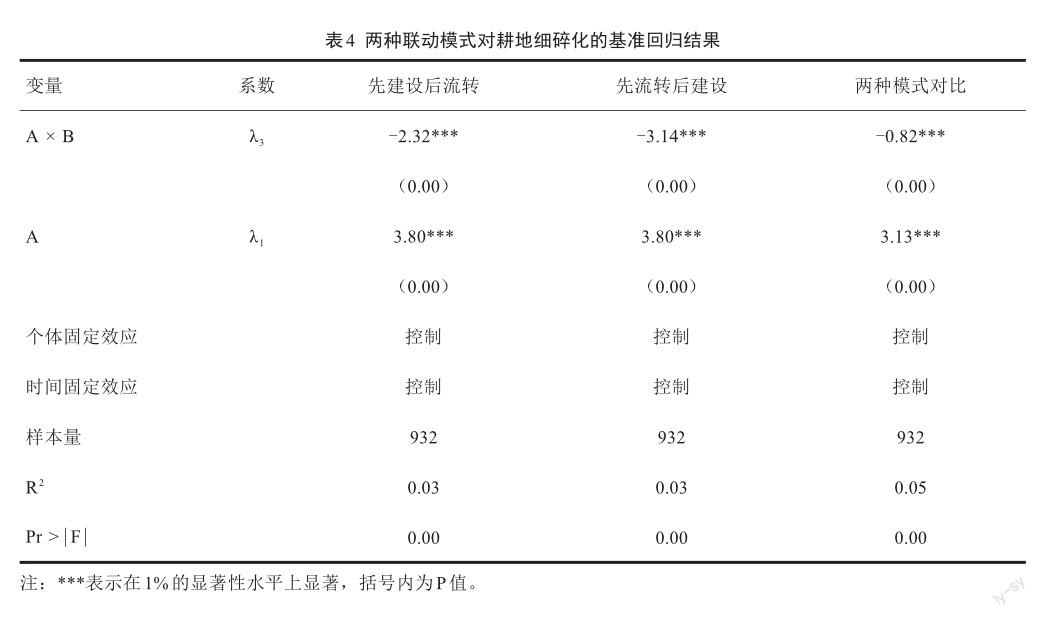

5.2基准回归结果

本文在双重差分模型的基础上,控制双重固定效应(个体固体效应和时间固定效应),以消除未观测到的遗漏变量对模型估计结果的影响,基准回归结果如表4所示。“先建设后流轉”模式对耕地细碎化影响效应的估计值为-2.32,在1%的显著性水平上通过了检验,表明在控制个体固定效应和时间固定效应后,“先建设后流转”模式对降低耕地细碎化具有显著的影响效应;“先流转后建设”模式对耕地细碎化影响效应的估计值为-3.14,在1%的显著性水平上通过了检验,表明在控制个体固定效应和时间固定效应后,“先流转后建设”模式对降低耕地细碎化也具有显著的影响,研究假设H1得到验证。两种模式对比的估计值为-0.82,在1%的显著性水平上通过了检验,这说明与“先建设后流转”模式相比,“先流转后建设”模式对耕地细碎化的治理效果更为明显,研究假设H2得到验证。

5.3稳健性检验

为提高前文实证结果的可信度和有效性,本文通过缩尾处理、一阶差分模型、安慰剂检验等一系列稳健性检验,对高标准农田建设与农地流转的不同联动模式对耕地细碎化的治理效应做进一步的研究。

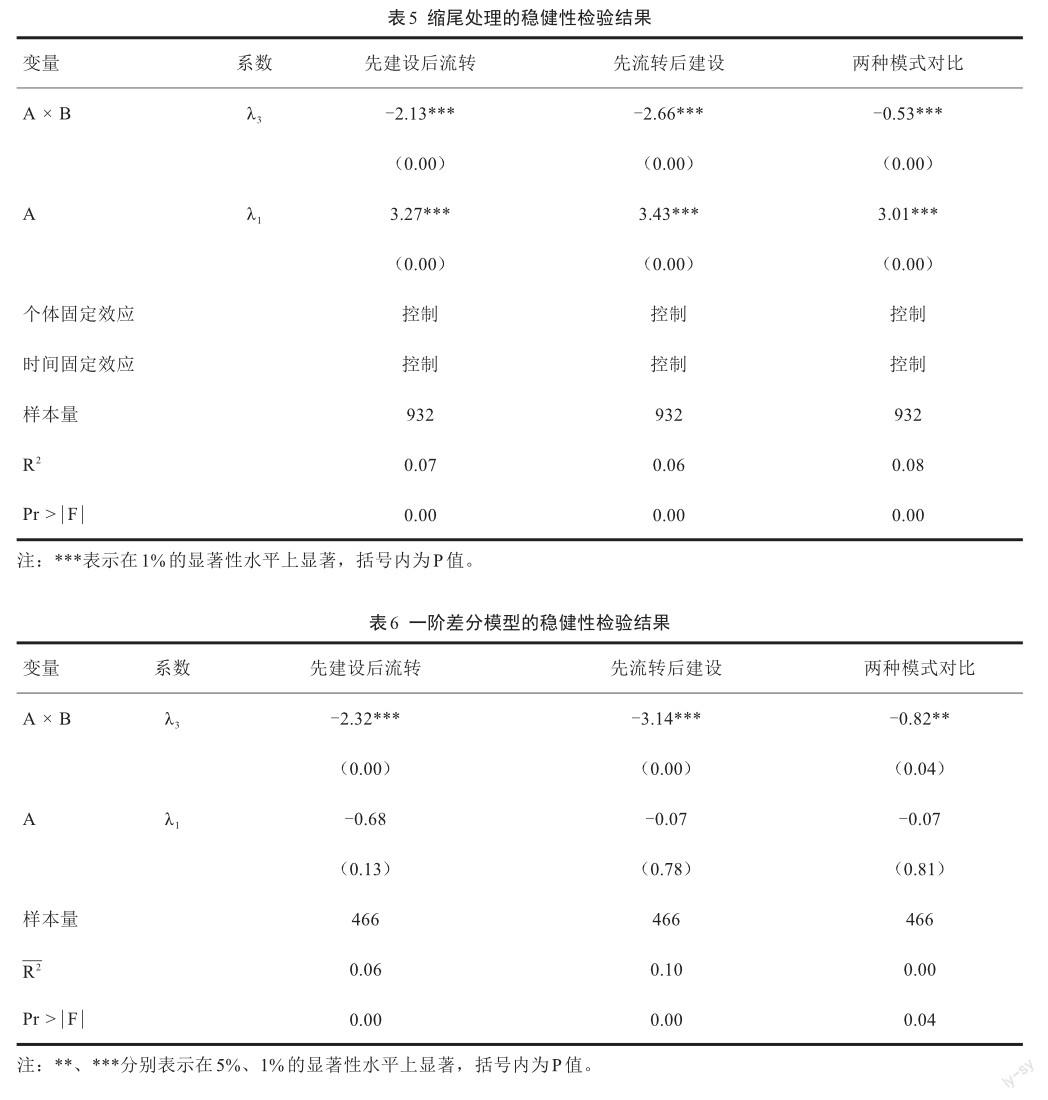

5.3.1基于缩尾处理的稳健性检验

为了削弱极端值对回归结果的影响,保证估计结果的稳健性和可靠性,运用winsorize缩尾处理法做进一步检验。对连续变量上下1%的数据进行缩尾处理,重新运用双重差分模型对新样本进行回归,结果如表5所示。对比前后两次的回归结果可知,系数符号和显著性水平未发生改变,系数大小略有变化。这说明极端值并未对固定效应模型的回归结果产生明显影响,回归结果具有较好的可靠性和稳健性。

5.3.2基于一阶差分模型的稳健性检验

满足随机性和共同趋势的先验性条件是运用双重差分模型的前提,由于地方政府等项目实施者会基于一定条件对高标准农田建设区的选择并非随机,可能存在内生性问题,导致估计有偏且不一致(Wooldridge, 2012)。因此,为了消除变量的内生性和共线性问题,假定遗漏变量不随时间变化,采用一阶差分模型重新进行计量检验,结果如表6所示。所有被解释变量的政策交乘项均显著,系数符号、系数大小未发生改变,仅显著性水平略有变化,变更模型后估计结果与固定效应模型的回归结果基本一致。

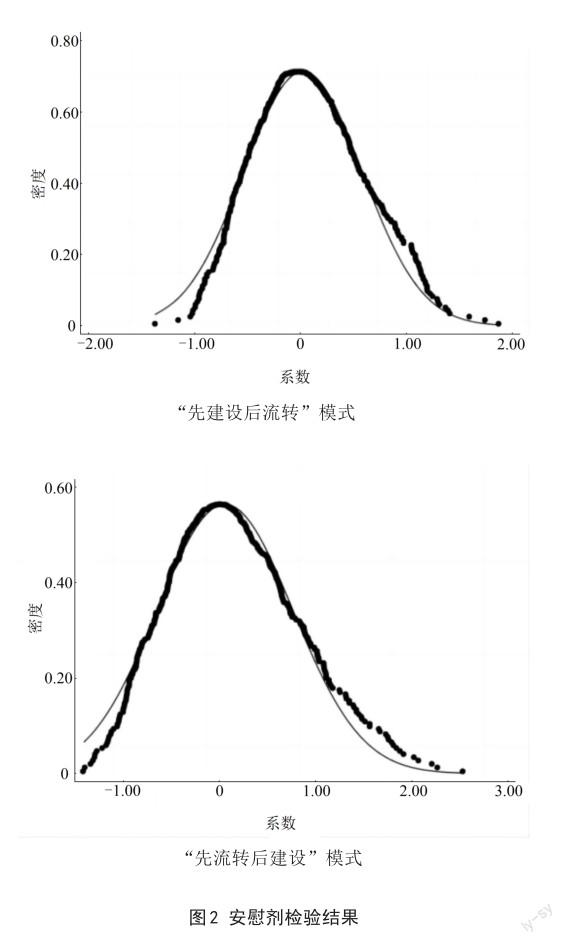

5.3.3安慰剂检验

为了排除未观测到的农户样本特征对回归结果的影响,本文采取虚拟实验组的方式,随机从466个农户样本中抽取334个农户作为处理组,剩余132个农户作为对照组,构造随机生成的虚假政策处理组与对照组重新进行回归(卢盛峰等,2021)。为了排除小概率事件的干扰,将上述过程重复500次,最后得出虚拟政策交乘项的估计系数分布如图2所示。结果表明,“先建设后流转”模式中,虚假双重差分项估计系数的分布服从正态分布,且集中分布于0附近,绝对值在1以内,表明虚拟样本组合对耕地细碎化未产生影响,估计结果不是随机性因素驱动的;“先流转后建设”模式中,估计系数的分布同样服从正态分布,且集中分布于0附近,绝对值在1.5以内,表明基准回归结果并非偶然得到;与“先流转后建设”模式相比,“先建设后流转”模式系数分布更为集中,受异常值的影响较小。整体而言,基准回归结果与安慰剂检验的估计系数不重合,表明模型设定中不存在严重的遗漏变量问题,佐证了核心结论的稳健性。

6结论、讨论和建议

本文基于治理耕地细碎化的经济学逻辑推演,阐释高标准农田建设与农地流转的不同联动模式对耕地细碎化的影响机理,并揭示不同联动模式对耕地细碎化的影响效应及其差异,得出研究结论并展开讨论,最后提出促进耕地细碎化治理新路径的政策启示。

6.1结论

将高标准农田建设与农地流转纳入同一分析系统,研究两者不同联动模式对耕地细碎化的影响效应及其差异,得出2点研究结论。

(1)高标准农田建设和农地流转联动是治理耕地细碎化的有效途径。“先建设后流转”模式和“先流转后建设”模式对耕地细碎化均具有显著的负向影响,影响效应估计值分别为-2.32和-3.14。通过缩尾处理、一阶差分模型、安慰剂检验等方法对回归结果进行稳健性检验后,基本结论仍然成立。

(2)不同的高标准农田建设和农地流转联动模式对耕地细碎化的治理效应存在差异。“先建设后流转”模式是在农田建设的基础上促进农地流转,发挥农地空间重配的作用,促进农地内部要素整合;而“先流转后建设”模式是在农业产业发展规划的布局下,先通过农地流转再实施农田改造,促进农业生产要素在城乡之间自由流动,更有利于整合市场化机制和技术化手段对耕地细碎化进行综合治理,对耕地细碎化降低效果也更为明显。

6.2讨论

根据研究结论,结合同类现有文献结论对比讨论,探讨耕地细碎化治理模式的创新和拓展。

(1)高标准农田建设和农地流转联动可以显著降低耕地细碎化程度,与Zhang等(2021)分析土地整治和土地流转对耕地细碎化耦合效应的研究结论一致。但文高辉等(2016)的研究发现,当前高标准农田建设法制建设缺失、权属管理制度不完善致使耕地细碎化的治理效果不明显;农户内部农地流转的交易成本决定了大规模自发交换耕地以减少耕地细碎化不具有现实性(钟甫宁等,2010),且市场模式的缺陷以及行政干预的存在,导致农地流转不足与流转过度并存,制约了农地流转的顺利实施(张蚌蚌等,2020)。这与本文的观点一致,进一步论证了高标准农田建设和农地流转联动的必要性,更有利于强化市场化机制和技术化手段的联结效应(严金明等,2016;陈江华等,2020;张蚌蚌等,2023),能够有效治理耕地细碎化(Zhang et al., 2021)。

(2)通过分析高标准农田建设和农地流转不同联动模式对耕地细碎化的治理差异,可以得出:与促进农地内部要素整合的“先建设后流转”模式相比,“先流转后建设”模式更有利于推动农业生产要素在城乡之间自由流动,耕地细碎化的治理效果也更为明显。这在一定程度上与吴诗嫚等(2021)的研究结论有相似之处,即通过分析不同模式农地整治对耕地细碎化的影响差异得出,新型农业主导模式下农地整治与农地流转的耦合程度高、权属调整的交易费用少、土地平整工程实施比例高,对耕地细碎化的治理效果更好。基于此,今后应大力推广“先流转后建设”模式,为耕地细碎化治理奠定基础。

(3)中国山地丘陵区域较多,普遍存在耕地和林地分散经营的现象,以及耕地和林地功能融合发展的情况,将技术和市场相结合的耕地细碎化治理路径同样适用于集体林地的细碎化治理。这与陆岐楠等(2015)和詹礼辉等(2016)的观点相似。林地流转是林区经济发展、林区劳动力转移的必然结果,但在目前我国林区经济发展水平总体偏低的情况下,集体林地处于一种多主体产权分割、细碎化水平相对较高的水平(陆岐楠等,2015;孔凡斌等,2021),致使林地流转较难实现林地整体的规模化经营,农户“只愿转入,不愿流出”的意识强烈,不利于林地资源的集中与归并,对规模效率的提升无法显化(詹礼辉等,2016)。因此,将林地流转与林地平整相结合,并进一步探讨两者联动的实施模式,对林地细碎化治理能起到有益的启发与参考。

相对于以往的研究,本文主要从三个方面进行了拓展。第一,在治理耕地细碎化的经济学逻辑推演基础上,系统分析市场化机制与技术化手段相结合对耕地细碎化的影响机理,揭示了高标准农田建设、农地流转与耕地细碎化的逻辑关联。第二,运用双重差分模型定量评价高标准农田建设和农地流转联动对耕地细碎化的影响效应,验证了理论假设。第三,分别使用缩尾处理、一阶差分模型、安慰剂检验等方法进行稳健性检验和内生性讨论,与已有文献相比,本文的结论更具可靠性和科学性。

本文仍存在需要改善的空间:由于主要在湖北省荆州市洪湖市峰口镇、松滋市街河市镇和公安县孟家溪镇,以及潜江市老新镇、仙桃市郭河鎮和京山市新市镇进行农户调查,样本的覆盖性和代表性上可能不足,但本文的目的在于说明和解释问题,通过系统的理论分析与实证检验,理清高标准农田建设和农地流转联动对耕地细碎化的复杂影响过程与路径,为深入认识耕地细碎化治理路径添加了新的理论元素。

6.3政策启示

研究高标准农田与农地流转不同联动模式对耕地细碎化的影响效应及其差异,对促进耕地高效利用具有重大的现实意义,对林地资源的优化配置也具有重要的参考价值。结合研究结论和讨论,本文提出2点政策启示。

(1)充分发挥高标准农田建设和农地流转的联动作用,将市场调整和工程技术融合,共同降低耕地细碎化,对于聚集现代生产要素,推动农业生产经营规模化专业化,促进农业农村现代化发展具有重要的意义。首先,依据自然地理特征和社会经济发展条件,在具有农业产业规划引领、农户流转整治意愿高、权属纠纷少、适合发展现代农业的区域,应有效激活农地流转市场,培育新型农业经营主体参与农田建设,引领小农户与现代农业有机衔接。其次,在地形起伏度较大、生态环境脆弱或经济欠发达地区,应通过农田建设加快补短板,重视中低产田改造,提高农业基础设施条件,推进农地流转与农地适度规模经营。

(2)市场调整和工程技术相融合的治理路径,对于降低林地细碎化程度、促进林地平整化具有重要的借鉴意义,有利于探索新时代林业产业高质量发展新路径。首先,将林地修复平整与林地流转结合,通过发挥降坡治理、土壤修复、新修灌排水设施等工程技术手段降低林地的自然细碎化,并结合联户经营、合作生产等林地流转方式减少集体林权纠纷,整合林地林木资源,降低林地的经营细碎化,实现林地资源的合作化、规模化经营。其次,提高林地保护和森林资源管护质效,大力发展以绿色、低碳、健康为特征的现代高效林业和乡村休闲度假、生态康养和旅游业,延伸产业链、贯通供应链、提升价值链,加快“绿水青山”资源向“金山银山”资产转化,绘就“生态美、产业兴、农民富”的宜居宜业、和美乡村新图景。

参考文献

陈江华,罗明忠,洪炜杰.农地确权、细碎化与农村劳动力非农转移[J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2020, 20(02): 88-96.

黄祖辉,杜语.农户土地流转有助于农户群体“提低扩中”吗? [J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022, 22(06):87-99.

孔凡斌,王苓,沈月琴,等.集体林业制度改革研究前沿[J].林业经济问题, 2021, 41(01):1-12.

李昊,银敏华,马彦麟,等.种植规模与细碎化对小农户耕地质量保护行为的影响——以蔬菜种植中农药、化肥施用为例[J].中国土地科学, 2022, 36(07):74-84.

刘博敏,戴嵘,杜建军.农业产业集聚对乡村振兴的影响[J].统计与决策, 2023, 39(01):92-96.

刘进,贾杰斐,许庆,等.农机购置补贴如何影响小农户农机社会化服务获得:基于全国农村固定观察点数据的分析[J].中国农村经济, 2023(02):85-108.

刘晶,金晓斌,徐伟义,等.耕地细碎化对可持续集约利用的影响机理与治理框架[J].地理学报, 2022, 77(11):2703-2720.

刘守英.建设农业强国的土地制度基础[J].中国农村经济, 2022(12):24-29, 2.

龙花楼,张英男,刘彦随,等.中国现代农业与乡村地理学研究进展[J].经济地理, 2021, 41(10):49-58.

卢盛峰,董如玉,叶初升.“一带一路”倡议促进了中国高质量出口吗——来自微观企业的证据[J].中国工业经济, 2021(03): 80-98.

陆岐楠,展进涛.平原集体林权制度改革、林地细碎化与规模化经营路径选择——基于南京农户调查的实证分析[J].林业经济, 2015, 37(04):21-26.

罗必良,万燕兰,洪炜杰,等.土地细碎化、服务外包与农地撂荒——基于9省区2704份农户问卷的实证分析[J].经济纵横, 2019(07):63-73.

罗必良.中国农业现代化的战略定位[J].中国农村经济, 2022(12):20-24.

欧名豪,孙涛,郭杰.成本收益、政策认知与农户种粮意愿研究[J].干旱区资源与环境, 2022, 36(12):1-6.

彭文龙,吕晓.农户视角下耕地规模经营与集约利用的耦合关系[J].地理与地理信息科学, 2019, 35(04):91-97.

王海娟,胡守庚.土地细碎化与土地流转市场的优化路径研究[J].学术研究, 2019(07):45-52, 177.

王亚晨,张合林.城乡互动下农村土地市场化与脱贫效应[J].统计与决策, 2021, 37(21):85-88.

文高辉,杨钢桥,李岩,等.农地整治对耕地细碎化的治理效果及其原因分析——以湖北省江夏、咸安、通山三区(县)为实证[J].中国土地科学, 2016, 30(09):82-89.

文高辉,杨钢桥.耕地细碎化对农户耕地生产率的影响机理与实证[J].中国人口·资源与环境, 2019, 29(05):138-148.

吴诗嫚,卢新海,祝浩.土地整治权属调整能否提高农业生产效率?——基于整治模式和地貌类型的异质性分析[J].农村经济, 2023(03):20-30.

吴诗嫚,叶艳妹,张超正,等.不同模式农地整治对耕地细碎化的影响效应及其区域差异——来自湖北省江汉平原与武陵山区的经验证据[J].中国土地科学, 2021, 35(07):98-106.

严金明,夏方舟,马梅.中国土地整治转型发展战略导向研究[J].中国土地科学, 2016, 30(02):3-10.

楊宗耀,纪月清.地块规模经营对农户农业结构调整的影响研究:基于决策自由度和规模经济视角[J].干旱区资源与环境, 2021, 35(11):97-102.

詹礼辉,苏时鹏,陈淑凤,等.林地细碎化、林地流转对林地资源配置效率的影响分析[J].资源开发与市场, 2016, 32(10):1209-1213.

张蚌蚌,郭芬,黄丹,等.陕北“一户一田”和“一组一田”耕地细碎化整治模式与绩效评价[J].农业工程学报, 2020, 36(15): 28-36.

张蚌蚌,刘芳苹,侯学博,等.“一户一田”耕地细碎化治理对农户收入的影响机制——基于陕西省榆阳区农户数据的实证[J].中国土地科学, 2023, 37(04):73-83.

张占录,李鹏辉.土地发展权交易对城乡收入差距的影响及作用机制——以重庆地票实践为例[J].中国农村经济, 2022(03): 36-49.

钟甫宁,王兴稳.现阶段农地流转市场能减轻土地细碎化程度吗?——来自江苏兴化和黑龙江宾县的初步证据[J].农业经济问题, 2010, 31(01):23-32, 110.

Cao Y, Zou J, Fang X, et al. Effect of land tenure fragmentation on the decision-making and scale of agricultural land transfer in China [J]. Land Use Policy, 2020, 99:104996.

Janus J, Ertunc E. The impact of differences in land fragmentation parameters on the planning, implementation, and evaluation of land consolidation projects:Case studies of Turkey and Poland [J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2020, 179:105813.

Liu J, Jin X, XuW, et al. Influential factors and classification of cultivated land fragmentation, and implications for future land consolidation: A case study of Jiangsu province in eastern China [J]. Land Use Policy, 2019, 88:104185.

Sui F, Yang Y, Zhao S. Labor structure, land fragmentation, and land-use efficiency from the perspective of mediation effect:Based on a survey of garlic growers in Lanling, China [J]. Land, 2022, 11(06):952.

Wooldridge J. Introductory econometrics:A modern approach [M]. Kansas:South-Western College Publishing, 2012.

Yu P, Fennell S, Chen Y, et al. Positive impacts of farmland fragmentation on agricultural production efficiency in Qilu Lake watershed: Implications for appropriate scale management [J]. Land Use Policy, 2022, 117:106108.

Zhang C, Chen D. Fragmentation reduction through farmer-led land transfer and consolidation? experiences of rice farmers in Wuhan metropolitan area, China [J]. Agriculture, 2021, 11(07):631.

Zhou Y, Guo L Y, Liu Y S. Land consolidation boosting poverty alleviation in China:Theory and practice [J]. Land Use Policy, 2019, 82:339-348.

Zhou Y, Li Y, Xua C. Land consolidation and rural revitalization in China:Mechanisms and paths [J]. Land Use Policy, 2020, 91: 104379.

(責任编辑康子昊)

①潜江市、仙桃市和京山市为湖北省直辖的县级市,京山市由荆门市代管。

①数据来源:《湖北省高标准农田建设规划(2022—2030年)》。