关节镜下韧带增强固定与改良Brostrom术对慢性踝关节外侧不稳定患者踝关节功能的影响

2023-02-27赵廷虎

赵廷虎,李 彦

(1.深圳市骨伤科医院/深圳市坪山区中医院足踝外科,广东 深圳 518010;2.深圳市骨伤科医院/深圳市坪山区中医院创伤科,广东 深圳 518010)

慢性踝关节外侧不稳定为骨科常见疾病,患者运动功能受到严重影响,可出现慢性疼痛、反复扭伤等,如未及时治疗还可能发展为骨关节炎症[1-3]。慢性踝关节外侧不稳定主要病因为踝关节受到外力扭转、撞击后未得到有效治疗[4-5]。手术为其有效的治疗方案,但任何踝关节面结构轻微异常均可能影响术后踝关节运动度。改良Brostrom术为慢性踝关节外侧不稳定的常用治疗方案,可对距腓前韧带损伤进行修复,提高患者运动功能。研究[6-7]显示,改良Brostrom术作为开放术式,仍存在损伤较大、不能达到解剖重建的缺陷。随着微创技术及理念进步,关节镜被引入到慢性踝关节外侧不稳定的治疗中,关节镜下韧带增强固定通过缝合带对距腓前韧带损伤进行加强,收紧固定锚钉尾部缝合带可改善关节稳定度。目前,关节镜下韧带增强固定与改良Brostrom术治疗慢性踝关节外侧不稳定的优劣尚未完全明确。本研究选择慢性踝关节外侧不稳定患者80例,对比关节镜下韧带增强固定与改良Brostrom术对慢性踝关节外侧不稳定患者踝关节功能的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月-2021年1月我院收治的慢性踝关节外侧不稳定患者80例,采用随机数表法分为改良Brostrom术组和关节镜下韧带增强固定组,各40例。改良Brostrom术组,男21例,女19例;年龄22~51岁,平均(32.63±4.12)岁;病程1~5个月,平均(2.63±0.52)个月;患侧:左23例,右17例。关节镜下韧带增强固定组,男22例,女18例;年龄20~54岁,平均(32.84±4.23)岁;病程1~4个月,平均(2.58±0.51)个月;患侧:左24例,右16例。2组性别、年龄、病程、患侧等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究获我院医学伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:1)符合《骨与关节损伤》[8]中慢性踝关节外侧不稳定相关诊断标准者;2)均接受同一手术小组手术治疗者;3)认知功能正常者;4)年龄>18岁者;5)肝肾等重要脏器功能正常者;6)未合并踝关节周围骨折者。排除标准:1)合并恶性肿瘤者;2)翻修手术者;3)合并凝血障碍、出血性疾病者;4)合并严重风湿、骨质疏松、骨结核等骨关节疾病者;5)踝关节周围感染者;6)临床资料不完整者等。

1.3 方法

改良Brostrom术组给予改良Brostrom术治疗,患者均接受气管插管全麻,取仰卧位,通过气压止血对接受治疗的一侧大腿进行结扎,在关节镜下检查踝关节的受损程度,然后对骨赘进行打磨清理,修复滑膜以及距骨软骨面,观察腓骨端距腓前韧带损伤损伤情况,对其进行初步缝合,在腓骨远端前行切口,选择改良开放式Brostrom入路,长度为3~4 cm,切开皮肤及软组织,将距腓前韧带、伸肌下支持带钝性分开,注意降低损伤,于关节镜直视下置入可吸收骨锚钉,缝线固定距腓前韧带于腓骨,对伸肌下支持带进行加强固定处理。手术结束后选取短腿石膏对患肢加固,保持踝关节中立位。关节镜下韧带增强固定组给予关节镜下韧带增强固定治疗,关节镜观察及损伤清理同前,使踝关节处于轻度屈曲外翻状态,分离找出距腓前韧带,将1颗直径为3.5 mm的锚钉打入后从距腓前韧带距骨端的深面穿出,并收紧固定锚钉尾部的缝合带。然后将2颗直径为3.5 mm的锚钉从腓骨远端打入后从距腓前韧带腓骨端穿出,并收紧固定锚钉尾部缝合带。收紧固定时评估韧带及缝线张力。锚钉置入完成后评估踝关节活动状态及稳定性,逐层缝合,无菌纱布加压包扎。术后常规定期换药,术后前3天进行冰敷治疗。手术结束后不用石膏固定,根据患者情况选择支具保护2个月左右,确保患者踝关节处于功能位。2组术后均随访1年。

1.4 观察指标

1.4.1 围手术期指标 观察并比较2组术中出血量、术后下床时间、手术时间、恢复正常生活时间。

1.4.2 踝关节影像学指标 术前、术后1年,拍摄踝关节正侧位X线片,检验仪器为BV Endura型移动式C型臂X光机,购自荷兰飞利浦公司,测距骨倾斜角、距骨前移距离。

1.4.3 踝关节功能 术前、术后6个月、术后1年通过足与踝功能(FAAM)[9]、美国矫形外科足踝协会(AOFAS)[10]踝与后足功能评分评价2组踝关节能力。FAAM包括日常运动、体育运动2个项目,单维度得分均为0~100分,得分与运动能力呈正比。AOFAS得分0~100分,得分与踝关节功能呈正比。

1.4.4 随访1年切口愈合、复发情况 随访1年,观察2组切口愈合情况及复发情况。切口愈合情况[11],甲级愈合:愈合良好,皮肤局部无红肿;乙级愈合:愈合一般,出现红肿、局部鼓包、血清肿等症状;丙级愈合:愈合不良,行切开引流,定期换药后愈合。

1.4 统计学方法 使用SPSS 21.0统计软件进行数据分析。术中出血量、术后下床时间、手术时间、恢复正常生活时间、踝关节功能为、踝关节影像学指标为计量资料,使用均数±标准差(±s)表示,组间比较使用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验,多时间点比较采用重复方差检验。随访1年切口愈合、复发情况为计数资料,使用例(%)表示,校正χ2检验进行比较。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

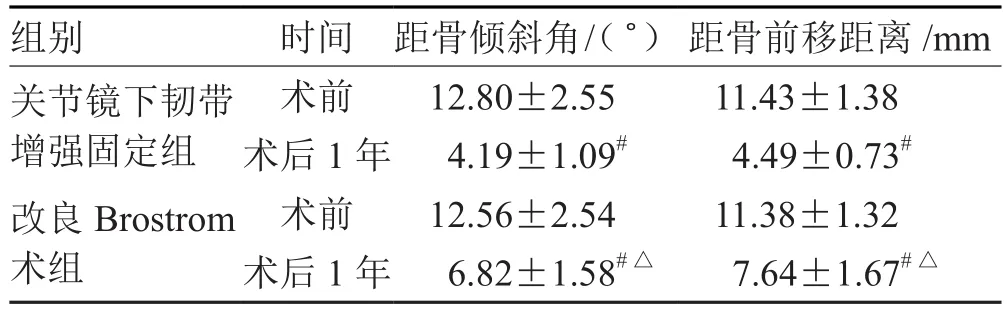

2.1 2组术前、术后1年踝关节影像学指标比较

见表1。

表1 2组术前、术后1年踝关节影像学指标比较(±s,n= 40)

表1 2组术前、术后1年踝关节影像学指标比较(±s,n= 40)

注: 与术前比较,# P<0.05;与关节镜下韧带增强固定组比较,△P<0.05

组别时间距骨倾斜角/(°)距骨前移距离/mm关节镜下韧带增强固定组术前 12.80±2.55 11.43±1.38术后1年 4.19±1.09# 4.49±0.73#改良Brostrom术组术前 12.56±2.54 11.38±1.32术后1年 6.82±1.58#△ 7.64±1.67#△

2.2 2组围手术期指标比较

见表2。

表2 2组围手术期指标比较(±s,n= 40)

表2 2组围手术期指标比较(±s,n= 40)

注:与关节镜下韧带增强固定组比较,# P<0.05

组别 术中出血量/mL 术后下床时间/d 手术时间/min 恢复正常生活时间/周关节镜下韧带增强固定组 38.86±3.35 5.53±1.45 51.26±2.46 4.41±1.60改良Brostrom术组 43.10±3.42# 8.72±1.59# 55.33±2.42# 6.94±1.32#

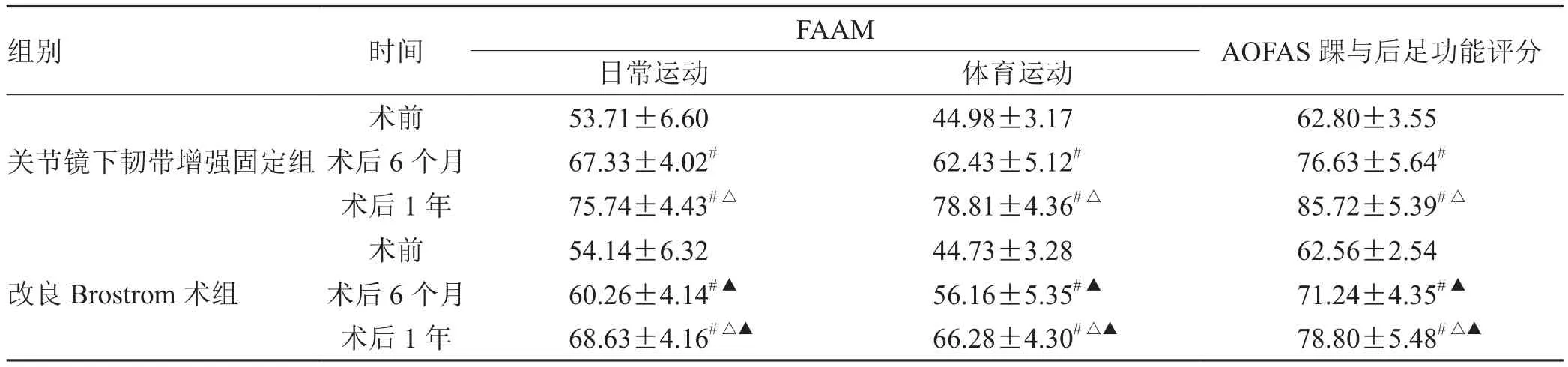

2.3 2组各时间节点踝关节功能比较

见表3。

表3 2组各时间节点踝关节功能比较(±s,n = 40) 分

表3 2组各时间节点踝关节功能比较(±s,n = 40) 分

注:与术前比较,# P<0.05;与术后6个月比较,△P<0.05;与关节镜下韧带增强固定组比较,▲P<0.05

组别 时间 FAAM AOFAS踝与后足功能评分日常运动 体育运动关节镜下韧带增强固定组术前 53.71±6.60 44.98±3.17 62.80±3.55术后6个月 67.33±4.02# 62.43±5.12# 76.63±5.64#术后1年 75.74±4.43#△ 78.81±4.36#△ 85.72±5.39#△改良Brostrom术组术前 54.14±6.32 44.73±3.28 62.56±2.54术后6个月 60.26±4.14#▲ 56.16±5.35#▲ 71.24±4.35#▲术后1年 68.63±4.16#△▲ 66.28±4.30#△▲ 78.80±5.48#△▲

2.4 2组随访1年切口愈合、复发情况比较

见表4。

表4 2组随访1年切口愈合、复发情况比较(n= 40) 例(%)

3 讨论

关节镜下韧带增强固定通过新型抗张强度高的固定材料缝合带进行固定[12-14],不需要取用自体肌腱重建,提高了韧带强度,还可有效保护神经、肌肉组织,使得患者肌肉受正常神经支配,维持原踝关节生物力学与解剖结构,降低手术操作对周围软组织及神经损伤[15-17];关节镜下操作切口更小,暴露踝关节损伤更为容易,且手术操作精度提高,对踝关节前侧关节囊损伤轻,降低术中出血,维持踝关节局部血供,促进术后康复[18-19]。本研究结果显示,关节镜下韧带增强固定组术中出血量低于改良Brostrom术组,术后下床时间、手术时间、恢复正常生活时间更短,随访1年,2组甲级愈合、乙级愈合比例比较,无统计学差异,提示改良Brostrom术与关节镜下韧带增强固定切口愈合情况类似,但关节镜下韧带增强固定可改善慢性踝关节外侧不稳定患者围手术期指标。

关节镜下韧带增强固定,可在关节镜直视下切除骨赘、修复软骨,不仅增加内固定的稳定性,还可避免骨质部分丢失,减少踝关节内组织损伤[20-22],使韧带修复更能接近于解剖修复,促进骨质愈合,改善关节活动度,进而减少术后韧带的延长率,避免术后复发[23-25]。既往研究[26-27]显示,改良Brostrom术可促进慢性踝关节外侧不稳患者关节功能改善。本研究结果发现,术后1年,关节镜下韧带增强固定组距骨倾斜角、距骨前移距离低于改良Brostrom术组,术后6个月、术后1年,FAAM(日常运动、体育运动)、AOFAS踝与后足功能评分高于改良Brostrom术组,且随访1年,关节镜下韧带增强固定组复发率低于改良Brostrom术组,进一步说明关节镜下韧带增强固定可促进踝关节功能恢复,优化踝关节影像学指标,降低复发风险。沈建成等[28]研究显示,关节镜下治疗慢性踝关节外侧不稳定可降低术后复发率。

综上所述,相较改良Brostrom术,关节镜下韧带增强固定治疗慢性踝关节外侧不稳定患者可改善围手术期指标,促进踝关节功能恢复,优化踝关节影像学指标,降低复发风险。本研究为样本量有限的单中心研究,并未对其分子生物学机制进行分析,关节镜下韧带增强固定在治疗慢性踝关节外侧不稳定中的应用效果及机制,仍有待临床进一步研究验证。