陕北汉代画像石中图谱式粉本的运用

2022-12-10LiuYing

刘 影/Liu Ying

“粉本”这一概念,在文献上最早出现在唐代,在中晚唐期间成为绘画中的固定语汇,唐代朱景玄的《唐朝名画录》描述了吴道子游览并描绘嘉陵山水的高超技艺,“臣无粉本,并记在心”[1];唐代段成式的笔记小说《酉阳杂俎》中也描述了其在寺庙中“予携立德行天词粉本。验之无异”的轶事。[2]可见在当时,粉本已经成为绘画创作的重要样板和工具。与文献所揭示的轨迹相异,从图像线索中揭示的粉本的使用似乎能够再往前追溯。汉画像石图像的程式化特征揭示出其粉本使用的可能性,这个问题吸引了学者的目光,曾蓝莹通过对山东安丘董家汉墓画像石呈现出的完成度和布局进行分析,提出了关于“汉画像石工匠所依据的是图谱式粉本还是包含多重物象的摹本式粉本”的问题,并认为参与安丘汉墓画像雕画的主体工匠群使用的为“图谱式粉本”。[3]曾蓝莹的分析为复原汉代画像石工的制作过程与构图思路提供了重要的线索:画工依据以图像单元为单位的图谱式粉本进行雕画,而画像的整体画面由图像单元“排列组合”而成。技艺纯熟、文化水平较高的画工能够在单体物象的基础上加入自己的构思和创造,匠心独运,巧夺天工,达到“琢砺磨治,规矩施张,褰帷反月,各有文章,调文刻画,交龙委蛇,猛虎延视,玄猿登高”[4]的境界,而技艺有限的画工所塑造的画面可能是缺乏内部有机联系的由物象排列组合而成的“拼图”,陕北汉画像石中经常重复出现轮廓线相同的物象。信立祥曾指出陕北汉画像石具有“强烈的剪影效果”,是其他地区画像石所未见的,并提出有可能使用了“模板类”复制工具。[5]如果我们对陕北汉画像石的画面进行细读,能够发现这种以图像单元为单位的“图谱式”粉本的应用无处不在,并能于其中的组合应用管窥该地区画工的构图思路,进一步勾勒出其生产模式特征。

一、图像单元的两种组合方式

《说文解字》云“谱,籍录也”[6],《广雅》则云“谱,牒也”[7],而“牒”即是“小木札”[8],《释名》也强调“谱”之含义是“布也,布列见其事也”[9]。因此,如同后世的画谱,“图谱式粉本”强调的是工匠所据粉本是由一个个独立图像单元所组成的,一个独立图像单元可以是一个单体物象(人物、动物),也可以是两个及以上单体物象组合而成,陕北汉画像石工通过对不同图像单元的排列组合来生产、创造图像,进而雕画出更为广阔的画像图景。

(一)以单体物象为一个独立图像单元

“完璧归赵”作为汉画像石里的经典母题,在陕北汉画像石中也屡见不鲜,米脂官庄四号墓墓门的这块汉画像石上的“完璧归赵”图像(图1),虽然轮廓线较为简洁,构图也并不复杂,但非常巧妙地捕捉了故事情节最为精彩的“顷刻”,主角蔺相如正如司马迁《史记》所描述的“持其璧睨柱,欲以击柱”[10],人物动态跃然“石”上。持璧的蔺相如右侧有一弯曲的柱状物,柱状物之旁所雕画的跽坐抬手的人物也十分符合“秦王恐其破璧,乃辞谢固请”[10]的情境。在该画像中,蔺相如、柱、秦王三个情节元素完备,以三个单体人物以最为简省精练的组合模式复现了“完璧归赵”这一故事母题。而在同一墓葬墓室竖框的另一画像石上,“完璧归赵”的故事再次出现(图2),翻转之后的蔺相如与秦王,与作为整块画像石分隔线的竖直的柱子一同构成了“完璧归赵”的故事情节,值得注意的是,此画像中的“柱子”承担了双重意义:其一是在“完璧归赵”的故事情节中作为内容意义的情节要素的“柱子”,其二是在画面的整体构图中作为形式意义的分隔线的“柱子”。这种“一柱两用”的现象在汉画像石中极为常见,也显示出画工们对于“柱状物”粉本的灵活理解。上述两件作品作为同一墓室中同一题材甚至相同表现手法的两幅“完璧归赵”画像,不同之处仅在于翻转对称和柱子形态的不同。翻转对称在于对模板的翻转使用,而柱子形态的不同表明一条重要的线索:陕北地区该作坊画工对于“完璧归赵”这一母题的雕画并不是依照一个确定图像形态的“完璧归赵”的粉本,其中的“柱子”在画工的理解中,与其说是“图像意义”上的柱子,毋宁说是“文本意义”上的柱子,无论弯曲或者竖直,画工将其理解的“柱子”雕画出来,而并非拘泥于一种“柱子”形态。这也从侧面证明该作坊画工绘制图像所依据的粉本并非“包含许多物象的、构图完整”[3]的摹本,极有可能是依照图像单元的图谱式粉本进行绘制和组合,而出土于绥德县杨孟元墓的一块墓门横额画像石(图3)进一步说明了这一点。其中的持璧者与米脂官庄(图1、图2)画像中持璧的蔺相如形态和轮廓几乎完全相同,应是依照同一粉本生产的。但持璧者左右却分别是长袖舞者和一组出行的车马,横楣上整列人物的排列毫无规律,彼此之间并不构成相互照应的关系,更像是一个个单体物象的并置。此处的持璧者似乎已经不再识别为“蔺相如”,画工已经完全将他从“完璧归赵”的故事语境中抽取出来,作为一个独立的单元将之与其他众多独立单元并置在横向的横楣空间里。由此可见,雕画此块画像的画工所依据的粉本应该是以一个个单体人物为一个独立单元的图谱式粉本,持璧者在粉本中应是作为独立单元出现的,并不与“柱子”和“跽坐的秦王”共同构成一个图像单元,甚至“持璧者”在图谱式的粉本中也并不定名为“蔺相如”,而仅仅被画工识别为“持璧的人”,但也有可能是因为雕画该处图像的画工文化水平有限,并不知晓“完璧归赵”的典故。本文推测,“蔺相如”“秦王”等典故人物的粉本,其上可能有文字标识,因为长袖舞者、侍者、行礼人物等众多无名人物形象被大批量使用,而“跽坐秦王”和“持璧者(蔺相如)”的人物形象除了杨孟元墓这块画像石上,并没有被批量使用,这位画工识字和文化水平有限,仅仅将其当作普通的持璧人物刻画。而实际上,“秦王”与“蔺相如”应有文字标识,这种文字标识可进一步具象化为榜题。邢义田曾观察到,陕北神木大保当十六号墓门楣上,荆轲刺秦王和蔺相如完璧归赵两个故事刻在一起(图4、图5),似乎是以“秦王”(尽管是不同的“秦王”)串联这两个故事的,[11]如果粉本上有文字标识这一点成立,这一情况便能够得以解释:画工手中“秦王嬴政”粉本的文字标识和“秦昭王”粉本文字标识都是“秦王”,画工便“理所当然”地将两个“秦王”的故事串联在一起了,画工们进行排列组合再创造所依据的是粉本及其上的文字标识。

图1 米脂县官庄四号墓墓室横额 完璧归赵图 纵35厘米、横68厘米

图2 米脂县官庄四号墓墓室竖框 完璧归赵图 纵113厘米、横39厘米

图3 绥德县杨孟元墓墓室横额 人物杂列 纵37厘米、横194厘米

图4 神木县大保当汉墓十六号墓门楣 荆轲刺秦王

图5 神木县大保当汉墓十六号墓门楣 完璧归赵

(二)以组合物象为一个独立图像单元

有的图像单元是以两个及以上的单体物象组合而成的,陕北汉画像石画工再将这些图像单元进行排列组合。例如米脂县官庄四号墓横额的骑射人物画像(图6),便以两个骑射人物构成一个图像单元,这两个骑射人物面朝相反的方向,作拉弓之状,错落有致,目光向右移动,一批跃动的小兽旁边,这组骑射人物又重复出现,形态与左边这组别无二致,可见这两位骑射人物共同组成画工所据的图谱式粉本的一个图像单元,实际上骑射人物所瞄准的这群跃动的小兽亦是一个组合图像单元,画工在这块横额石上将它们循环排列使用。而在绥德县王德元墓的横额画像石中(图7),这“两位”骑射人物所构成的图像单元又被反复使用,亦可见图谱式粉本在陕北画像石工之中应用的普遍性。

图6 米脂县官庄四号墓墓室南壁横额 纵39厘米、横276厘米

图7 绥德县王德元墓前室西壁横额 纵36厘米、横249厘米

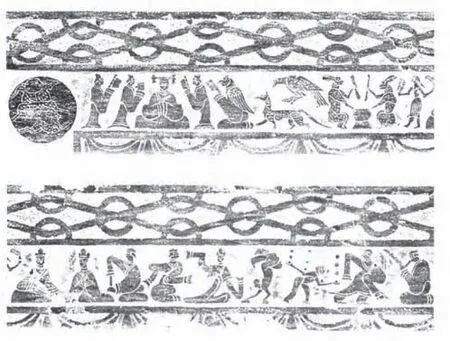

二、框格的运用:图谱式粉本的平面陈列

在陕北汉画像石中,对于“框格”的运用尤为常见。如绥德县延家岔的画像石中(图8),框格内人物或由一人、两人或三人组合为单元,不同框格之间的人物动作不构成任何呼应关系,画工似乎也无意塑造互动的人物或者具体故事情节,因而直接勾画分隔线造成“框格”将人物分割成不同的单元。在绥德县黄家塔的画像石中(图9),不同的动物比如羊、神鹿、雀也被“放置”于不同的框格中。一个框格并不一定对应一个单位的图谱粉本内容,但是这种“框格”的运用可以看作是图谱式粉本的平面陈列和视觉性强化,具象呈现了陕北画像石工匠对于图谱式粉本运用的具体方式。

图8 绥德县延家岔前室东壁墓室横额 纵37厘米、横270厘米;墓室左竖框 纵137厘米、横42厘米;墓室右竖框 纵135厘米、横43厘米

图9 绥德县黄家塔六号墓墓室竖框 纵100厘米、横46厘米

除了几何形的“框格”的运用,陕北汉画像石工也会灵活依据画面的整体安排选择相应的分隔物,例如绥德县黄家塔九号墓前室的一块横额画像石(图10),上栏为如意云纹,表现出回环曲折的曲线美,下栏由朱雀、神兽、骑射人物、捣药玉兔等独立单元图像组合而成,在这里,画工选择的分隔物品不再是较为生硬的框格直线,而是采用带有曲线美感的植物图像单元,使得整块横额画像石具有均衡匀称的美感。

图10 绥德县黄家塔九号墓墓门横额 纵35厘米、横166厘米

框格的运用在视觉上强化了图像单元的平面铺陈特征,这种功能表现为形式因素的外在图像特征,究其原因是因为陕北汉画像石画工所运用的是由一个个独立图像单元构成的图谱式粉本,“框格”实际上是图谱式粉本的“视觉性外化”。

三、图谱式粉本运用的灵活性

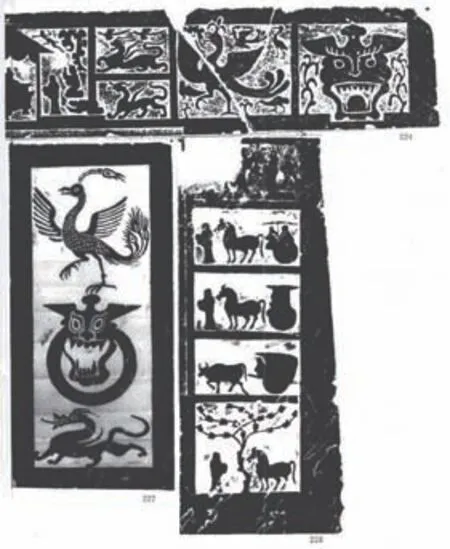

尽管陕北画像石工匠对于图谱式粉本的运用遵循一定的格套,但灵活的画工也会在摹照粉本的基础上,依据具体实际情况对图像加以改动再进行雕画。绥德县四十里铺的墓门画像石似乎能够说明这一点(图11 、图12),墓门门扉上是常见的纵向排列的“朱雀+铺首衔环+青龙/白虎”模式,颇有意味的是,墓门横额的左右两端亦横向排列了未衔环的铺首和朱雀。画像石墓门处所刻画的铺首衔环本是来自于作为门扉实物的铺首衔环,《汉书·哀帝纪》曾记录铺首鸣声之事“孝元庙殿门铜龟蛇铺首鸣”,颜师古于此注曰“门之铺首,所以衔环者也”[12],可见铺首衔环实际作为“一套组合”而存在,门环有其实际用途,这套组合不可轻易拆分,因而在粉本上也应是组合为一体的。画工意识到了这一点,因而在“铺首衔环”的粉本基础上,进行灵活处理,在横额处雕画的铺首作张口未衔环之貌,避免了门环出现在横额处的不符合常理的景象。

图11 绥德县四十铺墓门横额 纵38厘米、横261厘米;墓门左竖框 纵133厘米、横49厘米;墓门左门扇 纵114厘米、横54厘米

图12 绥德县四十铺墓门横额 纵38厘米、横261厘米;墓门右竖框 纵134厘米、横49厘米;墓门右门扇 纵114厘米、横53厘米

在绥德县快华岭的西王母和东王公画像石中(图13),也可见画工在粉本基础上有意识地灵活变通,图中西王母与东王公分别坐于高台之上,羽人或捣药玉兔陪侍在旁,高台之下有禾苗生长、小兽跃动和张望的场景,高台之下的图像二者对称,应是粉本模板的翻转使用。这种“西王母+高台+小兽+禾苗”的图像模式在陕北汉画像石上几乎随处可见,而且形貌别无二致,这一图像整体应为一个组合图像单元的图谱式粉本,因而在刻画与之对应的东王公时,高台及以下部分画工依据粉本模板进行“翻转复制”,而高台以上的部分再重新刻画,达成了粉本模板的最大化利用,提高了画像石生产和制作的效率。不过在快华岭的这块画像石上,画工出现了疏忽,错将捣药玉兔与头戴三山冠的东王公配对,而将羽人与西王母配对,这也侧面反映了画工在粉本基础上进行二度创作的再改造的能动性,而非僵化地、不加改动地“照样”复刻粉本。

图13 绥德县快华岭墓门左右竖框 纵117厘米、横37厘米

四、陕北汉代画像石生产模式管窥

包华石曾通过山东、苏北区汉画像石上工匠姓名题刻推测出工匠之中“名匠”的存在,以及其题刻作为“品牌标识”与“广告招牌”的招徕作用,从丧家的夸耀孝心的行为进一步推测工匠乃至作坊之间竞争的存在。[13]与包华石所关注的山东、苏北区的画像石市场状况相异,东汉时期的陕北画像石市场竞争似乎并没有那么激烈,甚至出现产品同质化的现象。从现存的陕北汉画像石题记来看,①题记内容一般遵循一定格套,仅有一句,仅仅包括时间、官衔、地域、姓名再加上“室宅”“神室”“舍”“宅兆”等词语来精练概括地点明墓葬的基本信息,仅在绥德县黄家塔辽东太守墓发现工匠姓名题记“巧工,王子□□作”,但也因漫漶不清无法得知更多信息。陕北画像石工群体中似乎并不存在“名工巧匠”的品牌效应,也并无包华石所提出的广告意识与竞争意识。并且,从陕北汉画像石大量由图谱式粉本产生的重复性拼接画面中,我们也很难发现工匠“匠心独运”的个体创造性,而更多的是手工作坊“流水线”式的固定模式的产物。

在陕北汉画像石中存在批量使用同一套图谱式粉本的现象,而这种模块化的粉本的使用是普遍的,在不同的画像石墓中皆可见,榆林县、绥德县、米脂县、清涧县皆出土了使用同一套图谱式粉本的画像石。而纵观这批画像石墓的题记信息,一般是缺失、无官衔或者低品秩官吏,并且地域极为接近,比如圜阳县在题记中出现多次,他们所雇佣的画像石工很有可能是同一聚集区甚至是同一作坊的画像石工,而他们有一套自有的固定的图谱式粉本,这一套粉本具有鲜明的风格,包括一系列的固定的图像及其组合,表1总结了这套粉本的主要图像。

表1 陕北地区汉画像石本地作坊所使用的一套图谱式粉本的主要图像

与这批使用同一套粉本的作坊所交易的有丧事之家也并无明显的个性化需求,似乎仅仅是在其财力精力所能及的范围内选择丧葬服务,画工们也通过其图谱式粉本的自由组合,“以不变应万变”,进行画像石的雕刻和绘制,因而创造出了许多相似的、格套化极其明显的图像。

然而,陕北汉画像石中也有风格特殊的存在,其中雕画水平较高、画面较为精致华美的当属绥德县四十里铺田鲂墓(图31),杨匡在考证陕北汉画像石的风格来源时将其归入外来风格,主要来源于今山东嘉祥、梁山、长清等地,[14]而依照信立祥对于汉画像石雕刻技法的分析,批量使用模板的典型陕北汉画像石主要采用的是凸面线刻中的“铲地凸面线刻”法,将余白铲为平面,而用墨线描绘物象,因而有较强的剪影效果;[5]而四十里铺田鲂墓画像石上的物象显然有明显的阴刻线条,画像石的制作从雕刻技法开始就具有明显差异。因而田鲂墓的有丧事之家选择的可能是继承山东区传统的工匠,而非当时的西河郡本地的工匠,因而其画像石墓的风格与陕北本地风格截然不同。鲁地石工在东汉时期确有向外地迁徙的现象,北京西郊八宝山出土的汉幽州书佐秦君石阙的铭文有“永元十七年四月卯令改为元兴元年其十月鲁工石巨宜造”等字,[15]为来自豫州的鲁国工匠所造。因而当时的并州西河郡也有可能存在迁徙而来的鲁地石工,经营自家传统的画像石作坊,构成地域子传统的一支力量。

图31 绥德县四十里铺田鲂墓墓前室后壁横额

除此之外,绥德县四十里铺田鲂墓画像石还刻有陕北地区汉画像石中信息量较大的题刻:“西河大(太)守都集掾圜阳富里公乘田鲂万岁神室。永元四年闰月二十六日甲午卒上郡白土,五月二十九日丙申葬县北鸟句亭部大道东高显冢茔。”绥德县博物馆康兰英曾考证按照其铭文揭示的时间地点,墓主人田鲂的葬期达两月有余,[16]从上郡白土县至西河郡圜阳县,归葬故里。两个月的丧期,除了槥车行路长途跋涉的原因之外,停灵留殡习俗或有影响,杨树达曾推测西汉末年之后的“停丧不葬”的习俗是因择吉日择吉地之故,[17]除此之外,或许也与墓葬建设和资费考量有关。《东观汉记》曾记载王丹为里人制定葬期一事:“王丹闾里有丧忧,辄度其资用,教之俭约,因为其制日定葬,其亲丧不过留殡一月,其下以轻重为差。”[18]“度其资用,教之俭约”也可见时人对丧事花费有着较为慎重的考虑,而“资用”的重要一部分来自画像石墓(及祠堂)的筑造雕刻费用。可以想见,田鲂亲属应是先经过对画像石作坊的细致筛选,协商与商谈,才选择了雕画更为精致,画工文化水平更高的具有山东传统的作坊,②而并非选择了辐射面较广但批量使用模块的、产品同质化较为明显的西河郡本地作坊。

由此可以大致勾勒出东汉时期陕北地区的画像石生产模式:当时的西河郡可能存在着一批使用同一套图谱式粉本的画像石作坊,这批画像石作坊的产品较为同质化,服务对象多为西河郡大部分平民和品秩较低的官吏,这批具有本地传统的画像石作坊之间似乎不存在激烈的竞争,该地区出土的风格迥异的画像石应为外来工匠制造,外来工匠的作坊可能是呈散点状地散布在该地区,与该地区的本地作坊也不构成直接的竞争关系。

五、结语

尽管我们未曾在浩瀚的历史长河中发现有关汉画像石粉本的实物和文献遗存,但是通过对于陕北汉画像石图像的细读分析,可以大致推测出陕北汉画像石中对于粉本模板的运用,并且这种粉本是以独立图像单元构成的图谱的形式存在的。这对于探究其他地区汉画像石的生产及制作模式具有举一反三的意义,图谱式粉本的应用可能是汉代不同地区画像石墓制作的共同模式,而其生产方式因其市场发展状况而不同,或是偏向手工作坊的模件化集体生产,或是偏向工匠个人的个性创造,汉画像石的粉本运用、生产模式乃至市场形态等问题,依旧等待着探索。

注释:

①谢娟玲对汉代陕北画像石的题记进行了整理,参见谢娟玲《汉代陕北画像石题记整理与文化特征》一文,《兰州文理学院学报(社会科学版)》,2021年第3期,第34—41页。

②绥德四十里铺田鲂墓后室口中柱石题刻有招魂词,“哀贤明而不遂兮,嗟痛淑雅失(?)年。云日日而下降兮,荣名绝而不信(申)。精浮游而獐兮,魂瓐瑶而东西。恐精灵而迷惑兮,歌归来而自还。掾兮归来无妄行,卒遭毒气遇匈(凶)殃”,是汉画像石中少见的与《楚辞》文体特征类似的题记,可以作为工匠文化水平更高的证明,参见康兰英、王志安《陕西绥德县四十里铺画像石墓调查简报》,《考古与文物》,2002年第3期,第19—26页。