民国前期内地城市贫困人口生活水平量化研究

2022-12-08李映涛

李映涛

民国前期是近代中国城市化发展的较快时期,但贫困人口问题却不容忽视,特别是伴随着农村经济形势的日益恶化,大量农民涌入城市,给城市容纳力带来了极大挑战,也加剧了社会矛盾的激化。近年来,对于民国时期城市贫困人口的研究受到越来越多学者的关注①,但对于内地城市贫困人口的关注则稍显不足,特别是对内地城市贫困人口生活水平进行系统性量化研究者更少。实际上,贫困人口问题在当时社会经济发展水平更为落后、城市容纳能力和收入水平更为低下的内地城市中显得尤为突出,城市贫困人口规模迅速扩大,对其所在城市的现代化进程产生了直接影响,某种意义上也是近代中国社会变革的重要推动力量。本文欲在前人研究的基础上进一步量化分析民国前期内地城市贫困人口的生活水平,以期从一个侧面探讨民国前期内地城市贫困人口的特殊性及其对城市现代化进程以及近代社会革命与转型所产生的影响,也希望能为研究近代城市生活水平提供一个重要案例。

一、微薄的收入与沉重的负债

收入水平是决定个人与家庭生活水平的重要经济基础。民国前期内地城市贫困人口的收入水平普遍低下,入不敷出或仅能勉强度日,常常要依靠借贷、典当或是救济过活。个人或家庭的收入水平往往由于其所处的城市、所从事的职业不同以及个人能力、素质抑或健康状况的差别,乃至家庭劳动力的多少而存在着较大差异。一般情况下,有技能者的收入要高于无技能者,产业工人的总体收入水平要高于苦力群体且相对稳定,即使是从事同一行业,技术熟练、身强力壮者的收入也会更高些。妇女、童工的收入水平往往更为低下。此外,民国前期内地城市中存在的大量失业人口可谓贫困人口中生活最悲惨艰辛的人群。由于民国前期内地城市贫困人口的职业构成复杂,收入来源庞杂且存在极大不稳定性,因此,民国前期内地城市贫困人口的收入状况是一个非常庞大、复杂与琐碎的问题,要对其进行详细而系统的分析是非常困难的。因此,本文主要对一些内地代表性城市中规模最为庞大的劳工阶层的收入情况进行简要梳理,以期能对贫困人口的收入状况有一个初步认识。

一直以来,北京作为传统的政治中心城市,工商业特别是新式工业并不发达。1928年国民政府迁都南京,更是对北京城市经济的一大打击,工商业愈加凋敝,劳动人民的收入水平也就愈低,失业人员数量激增,贫困人口问题日趋严重,生计更加艰难。根据1926年冬季北平警察厅的调查,北平城内及四郊的住户共有254382户,其中贫户有66003户,占总户数的26%。其中家庭月收入在10元以下的极贫户有42983户,占总户数的17%;家庭月收入在10—20元的次贫户有22620户,占总户数的9%。②

武汉是民国前期内地城市中工业最发达的城市,工人的就业机会与收入水平也相对较高。根据汉口市社会局对1928年汉口30个行业的工人每月平均工资调查统计,男工的月平均工资为16.83元。30个行业的男工中,月平均工资在15—20元的有6个,10—15元的有9个,5—10元的有13个,5元以下的有2个。只有13个行业有女工工资统计,其月平均工资为10.92元。13个行业的女工中,月平均工资在15元以上的只有1个,10—15元的有2个,5—10元的有8个,5元以下的有2个。有15个行业有童工工资统计,童工的月平均工资为5.45元。15个行业中,童工月平均工资在5—10元的有3个,其余都在5元以下,其中在3元以下者更达10个。③该统计清楚地体现出女工、童工不仅工资水平更低,而且工作机会也更少,不少行业只雇佣成年男性。

重庆是西南地区的重要通商口岸城市,也是内地城市中工商业较为发达者,虽然不能与上海等沿海城市相比,但仍不失为四川乃至整个西南地区的经济中心。根据1930年重庆部分工会会员工资收入统计,重庆工人的工资水平相当低,在所调查的27个行业中,日工资能达到1元以上者只有4个行业,日工资在6角至1元者也只有4个行业,余下的19个行业的日工资收入都在1—5角之间,其中收入在4角以下(不包括4角),也就是月收入在10元以下者,有12个行业。收入最低的丝绵工人与铁机织布工人,其日工资更只有1角3分。④

成都作为内陆传统城市,与沿海城市相比较,现代化进程较为滞后,社会经济发展落后,生产力低下,现代工业不发达,就业压力大,工人的收入水平也更低。1931年成都市各业工人工资统计显示,当时成都市工人中收入最高的是兵工厂工人,每月可达20元,收入最低的是纺织业工人,每月仅有4元。各业工人的平均工资尚不足8元。⑤当时成都市的大米售价为每石30元⑥,因此,当时成都工人的平均工资还不够买一石大米。另据1932年成都生活程度调查,当时每人“每日生活费,亦在三角以上”。⑦由此可见,以当时成都工人的工资收入水平而言,当时绝大多数的成都工人这极其微薄的工资收入,连养活自己都困难,更不要说供养家人。他们的生活之所以尚能勉强维持,是因为其中有主家提供伙食者占了大多数,也可勉强算作对其微薄的工资收入的一点弥补,而且,工人家庭中的全家老小也须加入到谋生的队伍中来,方可勉强维持生计。

根据对20世纪20年代初长沙工人工资的统计,其中龙须席工每日工资,有3角者,有1角者,均须自备伙食1角。合计每月工资,多者不过五六元,少者仅敷伙食。全体工人,以每月可得工资三四元者为多。刻字工技术高者每月工资在十四五串上下,技术低者每月工资不过四五串而已。纺厂工工资收入,技工计件收入,每月工资约在10元上下。艺徒则以日计,自1角4分起至2角4分止。京刀业(即剃刀)工人每日约可得工资600文。⑧20世纪30年代初长沙手工业工人有组织者大约有10万人,商店工人约6万余人,其工资收入每月五六元至十二元不等,高者也有达二三十元者。⑨另据1933年的调查,长沙工人 “日入以3角至6角为最普通”,其中“纱厂工人,待遇较优,泥木业工人,工作较多,生活亦较优。此外各业工人,非失业者,亦仅持维现状”。⑩普通商店店员,月入约20元。工友月入约10元上下。⑪

如此微薄的收入导致贫困人口家庭的经济状况往往处于入不敷出的状态,不得不仰之于借债、典当与救济,甚或迫于无奈而不得不谋取一些非法收入勉强维持生活。1930年北平的1200家贫户调查为我们详细了解当时北平贫困人口群体的收入与负债状况提供了重要参考。在能统计到日常进款的788家贫户中,有552家每月为入不敷出状态,约占总户数的70%;余下的236家,每月开支略有盈余,约占总户数的30%。⑫而且,这个略有盈余的状态只是暂时性的,因为这些贫户的工作与收入均极其不稳定,此一时之宽裕往往是非常脆弱的。在此次调查的北平1200家贫户中,有465家借有各项债务,除1家所借为相对较为公平的“会钱”,其余464家所借之债务皆为印子钱、赘钱、转子钱等高利贷,占1200家贫户的38.7%。⑬典当也是贫民救急的一种方式。1200贫户中,有790家经常典当,占总数的65.83%。其所当之物,以衣服为主。其中有371家典当之物不过5元,占总数的46.96%;有186家典当之物在5—10元,占总数的23.54%。⑭如此低微的收入显然难以维持生活,不少贫困人口必须依靠各慈善机关的救济方能勉强维生。在1200家贫户中,曾接受各种之救济者有809家,占总户数的67.42%;未接受过救济者有391家,占总户数的32.58%。⑮其所接受之救济,除少量银钱外,更多的是衣物、米面、药物等生活必需品。⑯北平1200家贫户的收入与负债状况正是当时内地广大贫困人口群体的一个缩影。

民国前期内地城市贫困人口的收入普遍低微,从前文中所论及之各内地城市贫困人口的收入观之,其中大部分人的月收入都在10元以下。根据1929年上海市社会局对全市21个行业中285700名工人工资的调查,其中男工平均月工资为17.52元。⑰相比于以上海为代表的沿海城市而言,广大内地城市中贫困人口的收入水平普遍更为菲薄。

二、低下的支出与畸形的消费结构

收入是支出的基础,内地城市贫困人口微薄的收入水平决定了其生活水平的低下。总体而言,城市贫困人口群体的消费支出水平很低,就其消费结构而言,用于食物方面的花销在支出总额中占据极大比例,若以恩格尔系数来衡量,其贫困程度相当高。除了维持基本生活所需的衣食住与燃料等基本开销外,贫困人口的其他支出极少,甚至连医疗费用都少得可怜,更无论教育、卫生、娱乐等开销。

根据对北平1200家贫户的调查,其家庭月支出以每月6元至8元者为最多,共计310家,占总户数25.8%;其次为家庭月支出8元至10元者,共计298家,占总户数的24.8%;再次为家庭月支出4元至6元者,共计216家,占总户数的18%。家庭月支出在10元以下者合计占总户数的74.7%。家庭月支出在12元以下者合计占总户数的87.9%。⑱按照牛鼐鄂先生的估算,1200家贫户中每人每日所必需之生活费为洋6分5厘(饮食20枚,零用6枚),每月生活费需1.95元,每年生活费需23.4元。若以一家五口计,则其全家一年所需生活费约为大洋117元。如果再加上房租,按一家只居住一间房、每月房租1元计算,全年所需费用为12元。那么,五口之家一年所需生活费共计129元。上述支出款项中尚没有计算衣物、疾病医药等支出,主要是因为贫民的衣物基本为低价购入的破旧衣服再加以补缀后使用,难以估算价值,而疾病医药则被视为临时性支出而未被纳入。因此,这已是最低生活标准。⑲根据此计算,牛鼐鄂先生将北平1200家贫户的“贫穷线”定为125元至140元之间。然而,如前所述,北平1200家贫户中,能统计到日常进款的只有788家,而报称无收入者占7.87%。家庭月收入在10元以下者,占总数的69.93%。家庭月收入在14元以下者,占总数的82.62%。⑳因此,这1200家贫户生活之贫困可想而知。

入不敷出的收入决定了贫户们生活水平的低下。从其消费结构而言,用于饮食方面的开销在总支出占绝大部分。根据对北平1200家贫户的调查,以最低限度估算,贫户们每人每日用于饮食的开支约合铜元20枚,五口之家一年所需饮食费用约为90元。㉑又根据牛鼐鄂先生的估算,贫户五口之家全家一年所需生活费大致为大洋117元。㉒饮食开销约占贫户生活费的76.92%。以恩格尔系数来衡量,1200家贫户之贫困程度可谓深矣。北平1200家贫户之调查者将衣食住之外的开销均列为杂项。根据其调查,1200家贫户杂项开支中,用于煤球者占46.46%,用于煤油者占23.28%,也就是说实际上杂项开支中有69.74%是用于生活必需燃料。余下的杂项开支中,用于烟者占11.28%,用于酒者占0.74%,用于茶者占0.28%,用途为零用者占17.96%。㉓除勉强维持生活必需外,其余花销皆少得可怜。其用于教育、卫生、娱乐等方面的费用几乎没有,所谓零用花销中估计也计入了医疗医药等临时产生却实际为必需之费用。值得注意的是,烟的开销在杂项开支中占有较大比例,吸烟也是当时广大贫困人口群体的一大嗜好。贫困人口面临着生存的巨大压力,生活苦闷,加之受教育程度不高,娱乐休闲方式有限,而吸烟不失为一种消费相对低廉的排解手段。此外,对于广大从事重体力劳动的贫困人口而言,吸烟更能在一定程度上缓解疲劳。

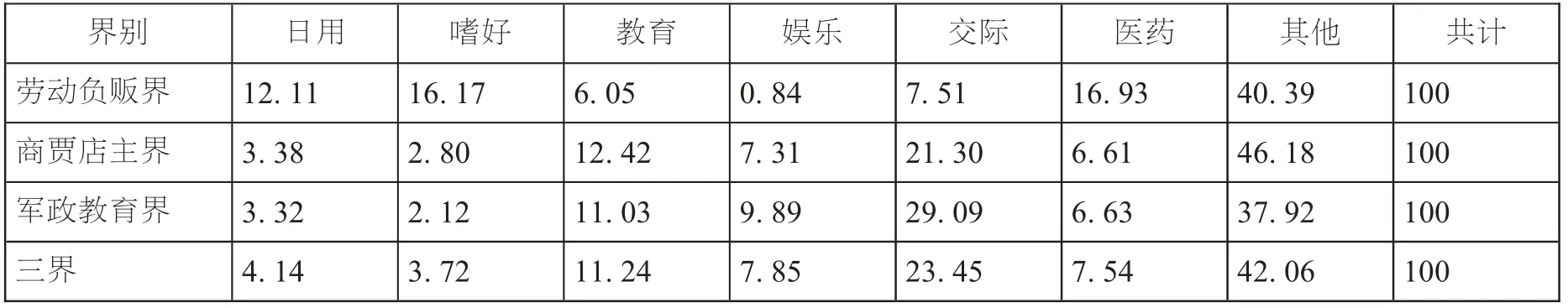

根据杨蔚对1937年成都劳动负贩界、商贾店主界与军政教育界开支的调查,三界平均每成年男子的全年总支出分别为74.71元、175.52元和235.74元。各界的消费水平相差悬殊,消费结构也不一样。劳动负贩界的食物支出,占其支出总数的63.34%。以恩格尔系数衡量之,属于绝对贫困的范畴。商贾店主界和军政教育界的食物支出则分别占其总支出的34.20%和31.68%。三界的衣着支出比例分别为2.65%、7.28%和7.03%。三界的房租支出比例分别为19.27%、15.41%和12.96%。就燃料支出在总支出中所占的比例而言,三界相差不大,都在7%至8%之间。就杂项支出在总支出中所占的比例而言,三界分别为13.05%、32.54%和38.61%。㉔劳动负贩界之杂项开支无论从金额还是其在总支出中所占之比例,都远较其余二界为低。杂项开支是除去生活必需之衣食住燃料等生活必需之外的开支,其涵盖的内容广泛,弹性较大,能直接反映出一个家庭的生活质量与消费倾向。就其数额而言,劳动负贩界之杂项开支仅有9.75元,而军政教育界的此项开支则高达91.01元,为劳动负贩界的9倍有余。商贾店主界的杂项开支也有57.11元,几乎为劳动负贩界的6倍。劳动负贩界的杂项开支与其他两界差距如此之大,正是其生活水平差异的一个重要反映。不仅在数额与比例上存在差距,在杂项支出的具体分配上,劳动负贩界也与其他两界有着明显区别。该研究中将成都三界的杂项支出分为日用、嗜好、教育、娱乐、交际、医药及其他等7项。

从表1可知,除去用途不明的“其他”项外,成都劳动负贩界成年男子的杂项消费中占比最高的项目分别为医药、嗜好与日用,而商贾店主界和军政教育界杂项消费中占比最高的项目则分别为交际、教育与娱乐。三者生活质量之差别一目了然。嗜好类消费在劳动负贩界杂项消费中占比突出,较其他两界高出5倍以上。调查者认为, “收入低微的人们,既无安适的生活设备,与充分的娱乐,吸烟好像成了唯一的消遣,又因收入甚小,所以这一笔开支所占的百分数便特高”。㉖劳动负贩界整日为生计而奔波劳累,没有时间也没有精力进行娱乐活动,他们更多是依赖吸烟这种相对低廉且无需耗费时间精力的休闲解压方式,这也正是为何贫困人口的有限开支中嗜好费一直都占有较大比例的重要原因之一,前文所述北平贫困人口亦如此。就教育费支出而言,劳动负贩界的教育费支出无论从其金额还是其在杂项支出中所占的比例而言,都是三界中最低的。具体而言,三界每成年男子全年的教育费支出分别为0.59元、7.09元和10.05元。㉗从支出金额上比较,军政教育界和商贾店主界的教育支出分别约为劳动负贩界的17倍和12倍,悬殊极大。从教育支出在杂项支出中所占的比例来看,军政教育界和商贾店主界均为其杂项支出的第三位,而劳动负贩界却排在了第六位。除了受制于经济原因外,对教育的重视程度不够,也是劳动负贩界教育支出过低的原因之一。在此次调查中,劳动负贩界的子弟仅以小学教育为其最高限度。受教育程度的低下无疑会加剧贫困的代际传递。医药、日用作为维持生活之必需,在劳动负贩界的杂项支出中占据了重要地位,然就其绝对数值而言,劳动负贩界的实际支出费用是远低于其他两界的。总之,无论就杂项支出的绝对数值还是分配比例而言,均反映出成都劳动负贩界的生活水平和生活质量与其他两界的巨大差距。

表1 成都市三界每成年男子单位杂项消费价值百分比㉕

“各界因教育程度不同,收入多寡不均,社会地位不等,所以消费能力与方式,亦大不相同。消费能力不同,自然是由于进益的大小与家庭人口的多寡所致。至于消费方式与支出分配的不同则不独与家庭经济有关,而且与社会地位及文化程度有密切的关系”。㉘收入是支出的基础,内地城市贫困人口收入的低微决定其支出水平的低下与消费结构的单一。此外,社会地位与文化教育程度较低也对贫困人口的消费支出产生了重要影响。无论是从消费支出水平,还是消费结构而言,民国前期内地城市贫困人口的生活水平都颇为低下。除了维持基本生活所需的衣食住与燃料等基本开销外,其他开支都被极度压缩,对他们而言, “只求一啖饭地,以暂维生,于愿已足”。㉙

三、恶劣的生存状况

城市贫困人口的贫穷程度具体反映在日常生活中的衣、食、住等方面。与城市人口相比,农民大多自有房屋,所以农村贫困人口生活中面临的主要是衣食问题。但是在城市中,特别是近代城市中大量涌入的外来贫困人口往往需要租住房屋,如果不能按时支付房租,必然会被房东驱逐而成为无家可归的流浪者,因此在民国时期城市贫困人口日常生活开支的分配中,往往是食物支出占最大比例,其次是住房支出,最后是衣着支出,这种不同正是城市贫困人口与农村贫困人口消费支出的重要差别之一。

(一)食——但求果腹

民国时期城市贫困人口日常饮食的主要特征表现为食物简单粗陋,主食占食物消费比例过大,且食物来源单一等,这些特点反映出当时贫困人口艰难的生活情形。

当时北平的社会调查表明,贫民日常普遍吃两餐,早餐大约在十一时左右,吃些小米粥和窝窝头等杂粮,晚餐在下午三、四时吃些面食,有时也吃些大米饭。菜蔬以咸菜为主。因为营养不良,贫民妇女经常会得软骨病。㉚贫民日常食物,在米类中以高粱米、小米为主要食品。面类除购买少数白面外,主要以黑面、豆面、荞面、小米面、杂合面等为主。贫民普遍为体力劳动者,食量颇大,平均日食玉米面要二斤以上,因此食品是最大的日常开销。㉛

李景汉在北平的社会调查中将北平贫民、劳工和苦力阶级按照收入多寡和生活水平的高低划分为四类,其中头两类可以说是极贫状况,第三类为次贫阶层,第四类为北平普通的工人生活水准。在第一类中条件最差的为乞丐,大约有3万多人,他们主要靠沿街乞讨凄惨生活,每日饮食无定,多要多吃,少要少吃,要不着就没得吃。㉜第一类贫户中的其他人等,主食大半是玉米面、白薯、次等小米;主要靠少许咸菜下饭,难得食用蔬菜,除盐外少有其他种类的调味品。第二类贫户家庭最常吃的主食为玉米面和小米面,约占消费米面总量的80%;其次为小米,约占15%;白面和白米只占主食比例的5%。这一阶级的家庭每年的菜钱约为9元,调味料钱约7元,几乎不消费肉食。全年食品费总数为117元,约占总支出的69%。第三类的贫户所消费主食中有60%为玉米面和小米面,20%为白面,10%为白米,10%为小米。这类家庭全年消费蔬菜约16元,调味料消费约14元。第三类家庭每年约消费羊肉、猪肉等肉食7元,水果等其他食物消费6元。全年各种食物费总数为160元,占总支出的64%。第四类的贫户家庭消费的主食中有一半是白面和白米,其余为玉米面、小米面和小米,全年各种主食费用共计132元。全年消费蔬菜约24元,调味品约18元,肉类约14元,水果等12元,全年食品消费总计200元,占生活费用的57.1%。㉝

根据对成都劳动负贩、商贾店主和军政教育三界饮食消费的调查,三界平均每单位成年男子食物消费金额分别为43.32元、60.03元和74.68元。在食物消费的内容构成方面,三界的米粮等主食的消费占其食物消费值的比例分别为75.13%、51.18%和43.67%。与之关联,劳动负贩界副食消费的百分比则相应降低,如肉类消费,仅占5.67%,同比商界为16.29%,军政教育界竟达22.56%。㉞1934年对成都人力车夫的调查显示, “他们的饮食,主要的是一天两顿饭,每顿约去钱两吊文……一天的耗费不过四百或六百而已”。㉟人力车夫的收入并不稳定, “因为他们的劳力是零星出卖,劳力报酬的收入是不可意料的,所以失业饿饭是常有的事,并且有时只得以猪粮——豆渣为充饥的食料。”㊱

由于区域经济发展的不均衡性,城市劳工阶级的生活水平不仅在纵向上不及其他阶级,在横向比较方面,内地城市的劳工阶级的生活也往往不及沿海发达地区。如果拿成都、北平这样的典型内地城市的劳工阶级的生活水准与当时最发达的上海劳工阶级相比较,便可见其差距。例如就主食在食物消费的比例来看,上海劳工阶级米面等主食消费只占食物总支出的53.2%,而成都为75.13%㊲,北平工人之米面消费比例更达到80%。㊳当时的社会调查表明,1930年代北平工人家庭平均每家半年消费肉类鱼类食物价值1.60元,而同时期上海工人平均每家全年消费肉、鱼、蛋竟达39.86元之多,差距非常明显。㊴

综上所述,由于民国时期中国经济发展的严重不均衡,内地城市的贫困人口的日常饮食状况是非常恶劣的,无论横向与沿海经济发达地区的贫困人口比较,还是纵向与本地富裕阶层比较,都处于非常弱势的地位。

(二)住——但求避雨

对于城市贫困人口来说,居住是必不可少的开支,大部分贫民不是寄居在郊区窝棚,就是租用他人房屋居住,一旦难以支付房租,就难免被驱逐出去成为无家可归的流民,因此贫民往往宁可节衣缩食,也要把房租凑齐。在贫民的日常开支中,房租、燃料等与居住相关的费用是仅次于饮食的第二大开支。

贫民往往聚集而居,形成大大小小的贫民窟。以北平为例,根据1931年的统计,在区域分布上,北平以外一、外二、外五区贫民最少,仅在0.3%—0.7%之间,主要是因为外一、外二、外五三区位于北平外城之北中部,是商业中心,故贫民少。内一区、内二区次之,在3.7%—6.3%之间,主要是由于内一、内二两区位于北平内城南部,南与外一、外二等商业区毗连,可称上等住宅区,故贫民次少。内六区在前皇城以内,贫民尚在15%以下,其他各区贫民皆在16%以上。外四、内四两区贫民最多,都在20%以上,其中位于西直门、阜成门附近的内四区贫民高达23201人,合5130户,占全市贫民的22.7%。东直门、朝阳门附近的内三区次之,达到19.1%,有2万余人;德胜门附近的内五区达到18.4%,约1.3万人。在北平的四郊,贫困人口的比例也很大,特别是南郊和东郊,1931年分别高达17.2%和18.1%。㊵前述各区贫民大都聚居在内外城根附近,城墙之四隅,尤为贫民聚集的地带。此处的贫民,一部分为原住的旗民,而大部分贫民则是因为房租飞涨而被驱至交通阻塞之城根处。㊶

在牛鼐鄂调查的北平1200户贫户中,有自有住房者,仅80家,其房屋皆为继承祖产,其余1120户(占总户数的93.3%)皆须租房居住。住房一间者,有994家,占82.8%。往往四五口人挤在一间房内居住,空间拥挤狭促。房屋类型中,45.3%为砖瓦房,31.8%为灰房,剩余为土房及草房。㊷李景汉对北京四类贫户生活情况的调查中也详细描述了其居住情况。属于第一类“仅能生存或说半生不死”人群中的乞丐中,有四分之一是住在俗称“火房子”的小店。每店有两三间通连的长屋,可容二三十人,男女混住。屋内有凹字形的三面大炕,正中为公共热饭或做饭的火炉。店主坐卧炉旁随时收取房费,每人每日铜元六枚, “先缴费,后住店”。每日都有凑不足房钱的乞丐沿街冻毙。㊸那些同属于第一类的有家庭的乞丐和接受社会救济的穷人,全家只能在大杂院内租一间又旧又漏的屋子住,这间屋子就是全家的卧室、餐厅、厨房乃至厕所。因为经济拮据,每月五六角的房租也经常要拖欠,更无钱买煤,需要家中的老妇或小孩每日到肮脏的垃圾堆中去捡拾没烧透的剩煤取暖。㊹屋里的陈设也极其简陋,铺着破席和被褥的冷炕占了屋子的一半。除必不可少的小火炉、水桶、砂锅和盆碗外,少见其他器具,也没有摆放额外物品的空间。㊺第二类“对付着过的生活程度”的家庭,全家也只住得起一间屋子,房舍面积和质量稍好于第一类贫户家庭,每月房租1元,全年12元。第三类“看为知足的”的贫户家庭依然需要挤在一间屋子中居住,不过住得稍微好一点,房子全年租金15元。第四类“看为舒适”的家庭则住得起两间屋子,全年房租需30元。㊻

根据对成都劳动负贩、商贾店主和军政教育三界400家住宅调查结果,三界平均每成年男子单位占房屋分别为0.26平方丈、0.56平方丈和0.85平方丈。劳动负贩界不仅人均居住面积偏小,而且房屋普遍低矮,房屋质量也较差。㊼再以成都人力车夫为例。人力车夫大多为外地人,在本地有家的很少,因此他们住宿的地方多在栈房及车行两处,车行并没有什么关于住宿的设施,车夫唯有席地而眠,忍受成都潮湿气候的侵害,冬季无法避寒,夏季亦不能防蚊,可谓艰难。㊽西安人力车夫的居住条件与成都类似,往往住在背街小巷,低矮的屋子里肮脏满目,臭气逼人。㊾

当时武汉调查工人家属住房情形,最普遍为两三人住一间者,三四人住一间者的也不少,最极端的有五六人,乃至八人共住一间的情况。住二间者家庭以五人为最多,而住三四间以上之家庭就很少了,总之也是非常拥挤。㊿相比之下武汉码头驮货的苦力居住条件就更加恶劣, “河滩、街沿、货棚、船头,皆彼等卧室,上风露而下潮湿”。

南昌贫民区的住宅,除了矮小的陋屋外,多半是用篾片盖搭的棚屋,狭小潮湿,空气闭塞,除了一床、一桌、一椅,都是破败肮脏者外,其余没有其他的设备,炊煎用具,也不过是一炉、一锅和几只碗、几双筷而已,尤其不卫生的是,吃住和大小便都在一个屋子里面。

对于贫困人口而言,其住房条件是极为恶劣的,除了少数条件较好者外,绝大多数贫民都只能全家共处一间陋室之中,日常起居、餐饮、就寝等行为都在同一空间进行。房舍质量也非常简陋,不仅阴冷潮湿,采光通风卫生等条件也极为恶劣,只能简单满足遮风避雨的需求。屋内的家具陈设也是粗陋不堪,只能满足最低的生活需求。对于那些更为贫困的阶层,如人力车夫、苦力、乞丐等,能得一草庐瓦舍躲避风雨已是万幸,风餐露宿属于常态。

(三)衣——但求蔽体

如前所述,民国前期城市贫困人口的日常开销中食住两项必不可少,且绝大多数为食物开销,勉强果腹,艰难求存是第一要务;其次是要付清房租,避免被逐出家门,无家可归;为了保证前二者的开支,在衣着上自然能省则省,衣衫褴褛乃至衣不蔽体自然是难免的。

北平城市贫民衣着置办中的一个特点就是轮流典当,因为贫民很少有余钱去添置衣服,所以就要把上一季的衣服典当后,凑钱置办下一季的衣服。因此他们无论在哪一季,都只有两套随身替换的衣服;在夏季将到的时候,就得典当冬季的衣服和被褥去赎取或添办夏季的衣服。而在冬季将近的时候,再去设法赎取棉衣被褥,就这样轮流过着典当的生活。牛鼐鄂的调查描述,当时北平贫民常有一家数口在冬季仅有棉袄棉裤各一件的情形,只有外出工作和寻觅食物的人方可穿戴。其余家庭成员只有共卧于土炕之上分享同一条棉被,或者共同簇拥在火炉边上取暖。此外,一件衣服尚需循环使用,在夏日作为单衣,秋天就勉强改成夹衣,到冬日则搜索败絮填充为棉衣,如此循环不已,直到破烂不堪以后再作为“破铺陈”售出。陶孟和对北平贫户的调查也提到当时贫民家庭主妇最需要掌握的技能就是衣服的改制或补缀之法。当时北平贫民家庭衣服颇为缺乏。受调查者中有富余单衣可供换洗的只有四分之一,而有棉衣一套以上者,尚不及四分之一,偶尔洗涤衣物,就借他人衣物暂时遮体。亦有为省去夹衣费用而脱去棉衣即穿单衣者。

相比地处北方的北平,气候更加温和的成都一般劳动阶级对于衣着一项很不讲究,竟日赤脚露腿,或着草鞋,衣着开支相对较少。对成都劳动负贩界、商贾店主界和军政教育三界衣着消费的调查比较表明,劳动负贩界的衣着消费最少,每成年男子单位年均消费不到2元,其中布类的消费占91.84%。当时成都商贾店主界每成年男子单位年衣着消费12.34元,其中61.74%为布类,38.26%为呢缎类;军政教育界男子单位年衣着消费17.17元,其中布类占38.46%,呢缎类占61.54%,皆远高于劳动负贩界。与北平贫民类似,成都人力车夫的衣服也多为买二手旧衣,破烂不能蔽体,而且数量也很少,因此难得换洗,虽然有一些人尚能保持清洁,但不卫生的却占多数。武汉码头驮货之苦力则更为凄惨,衣无冬夏,仅破麻袋一片,遮其下体。夏则赤膊蓬头,冬以破口袋盖头,破草席一截围其身,奇形怪状,不一而足。

相比之下,经济相对发达的上海工人衣服就远好于北平、成都等内地城市。北平工人每家平均半年的衣服费用才6.94元,不及上海工人花费的半数。而且北平工人的衣料几乎都是布衣料,上海工人则有少数使用毛织物和丝织物作为衣料。

受制于国家整体衰弱的经济水平,城市贫困人口生活可谓举步维艰,可以说随时挣扎在生死存亡的边缘,能够勉强解决温饱问题的已经是城市贫民中条件最为优越的阶层。尤其是内地城市,因为经济更为落后于以上海为代表的沿海较发达地区,其城市贫民的生活状况更为恶劣,尤其是在饮食和衣着方面,内地城市贫困人口生活水平往往大都不及沿海相对发达地区。

四、结语

收支状况决定了个人与家庭的生活水平与生活状况。民国前期内地城市贫困人口虽然职业五花八门,境遇各不相同,但收入微薄、生计艰难是其普遍特点。不少贫困人口一月收入尚不到十元,而且很不稳定。由于收入不敷所出,贫民不得不仰之于借债、典当以维持生活,其中不少人还须依靠各慈善机关的救济方能勉为生计。与微薄的收入相应,城市贫困人口消费支出水平自然很低,就其消费结构而言,用于食物方面的花销在支出总额中占据极大比例,若以恩格尔系数来衡量,其贫困程度可谓不低。为了维系生活,贫困人口的日常支出几乎都用在维持基本生活所需的食品、住宿与燃料等开销,连衣物的支出都极少,其他支出就更加微乎其微,更无力再顾及维持基本生存之外的教育、卫生、娱乐等开销,甚至连医疗费用都少得可怜。对他们而言, “只求一啖饭地,以暂维生,于愿已足”。他们的食物简单粗陋,粗粮主食占食物消费比例过大。成都劳工阶级米面等主食消费占食物总支出的75.13%,北平更高达到80%。住房方面,绝大多数贫民只有全家挤在一间陋室生活,而人力车夫等苦力更只能寄居在车厂和小店之中,甚至露宿门楼和桥洞之下。因为贫困人口绝大多数开销都为食品、房租和燃料所占据,惟有极力压缩衣着支出,能够用在衣着上的开销可谓少之又少,最困难的群体就只有依靠慈善捐助来解决衣着问题,其余的也多通过冬夏衣服循环典当,合家共用一套棉衣裤等方式来勉强应付衣着上的最低需求。

城市贫困人口生计艰难的现象普遍存在于各城市,而内地城市因为经济水平整体极低而更为严重,贫民衣食住等方面的质量多低于以上海为代表的沿海相对发达地区。另外,我国幅员辽阔、地域广大,各地区之间在气候、地理以及物产等方面存在着很大差异,经济发展也很不平衡,各地的物价水平与人民的生活消费习惯也不尽一致,因此,在内地贫困人口的生活水平的具体表现上各地也存在不少差异,而毋庸置疑的是它们所共同具有的特征就是贫困。广大内地城市贫困人口面对自身的艰难处境发出了绝望的呼声,亦为自身图存与反抗社会不公做出了不懈抗争。从自发的经济斗争到有组织的政治斗争,从争取自身权益到反帝、反侵略、反专制的政治觉醒,内地城市贫困人口群体逐步走上政治舞台,成为近代社会革命与转型的重要推动力量之一。

注释:

①现有对民国时期城市贫困人口和贫困问题的研究主要是着眼于对个别城市中贫困人口与社会变迁问题进行探讨。王娟在 《小议清末民初北京社会的贫困问题》(《商丘师范学院学报》2009年第10期)中对清末民初北京社会的贫困问题及其成困进行了简要论述。刘海岩在《近代华北自然灾害与天津边缘化的贫民阶层》 (《天津师范大学学报》2004年第8期)中探讨了在近代华北自然灾害的背景之下,天津城市贫民阶层的形成与区域之间的关系以及贫民在城市中的生存方式。任云兰的《近代城市贫民阶层及其救济探析——以天津为例》 (《史林》2006年第2期)则对近代天津城市贫民阶层的形成以及国家与社会对其所进行的社会救助进行了考察研究。付燕鸿主要针对近代天津城市贫民问题进行了深入研究,发表了系列论文,涉及天津城市贫民的成因、生活、社会流动等内容,并出版了《窝棚中的生命:近代天津城市贫民阶层研究(1860—1937)》 (山西人民出版社2013年版)一书,该书是目前已出版的对近代城市贫民问题研究最为系统的一本专著。此外,在一些对于民国时期的社会阶层研究的论著中,也论及了城市贫困人口,如李明伟《清末民初中国城市社会阶层研究》 (社会科学文献出版社2005年版)以及何一民主编《近代中国城市发展与社会变迁(1840—1949年)》 (科学出版社2004年版)中的相关章节都对此有所涉及。总之,现有对民国时期城市贫困人口的研究更多地集中在非内地城市中。此外,在现有研究成果中,对乞丐、流民等特殊贫困人口群体的专门研究也很丰富。由于篇幅的限制,本文暂时未对乞丐、流民等特殊贫困人群进行深入研究。作为地理名词,内地是与沿边和沿海相对的,是指距离边疆或沿海较远的地区。本文所研究的对象为“内地城市”,即指除边疆与沿海地区以外的城市。

②言心哲: 《论中国贫穷人口》, 《民鸣月刊》1930年第6期。

③邢必信、吴铎、林颂河、张铁铮主编: 《第二次中国劳动年鉴》上册,北平社会调查所1932年版,第53—54页。

④《重庆全市工人调查》, 《黄埔月刊》1930年第4期。

⑤⑥《苦矣成都市的工人》, 《社会导报》1931年第6期。

⑧《长沙工人生活现况调查记(续)》, 《实业杂志》1923年第69期。

⑨《长沙市劳工状况调查》, 《长沙市政汇刊》1932年第1期。

⑩⑪《长沙之工业调查》, 《国际劳工消息》1933年第1期。

⑰李映涛: 《民国前期内地城市工人生活研究——以成都为例》, 《中华文化论坛》2005年第4期。

㉜㊸㊺李景汉: 《北京的穷相》, 《现代评论》1927年(第二周年纪念增刊)。

㉝㊹㊻李景汉: 《北平最低限度的生活程度的讨论》, 《社会学界》1929年第3期。

㊵林颂河: 《统计数字下的北平》, 《社会科学杂志》 (北平)1931年第3期。

㊶《北平市各区贫民人数表(1931年3月北平公安局调查)》, 《申报年鉴》1933年(年刊)。

㊾王培礼: 《西安市人力车夫的生活状况》, 《秦风周报》1936年第5期。

㊿李文海主编: 《民国时期社会调查丛编·城市(劳工)生活卷》下册,福建教育出版社2005年版,第765页。