基于老年持续性心房颤动患者左心房基质消融与后壁线性隔离消融策略的对比性研究

2022-11-02卢昊阳代曼玉薛杨诚贾卓然

肖 慧,卢昊阳,代曼玉,薛杨诚,贾卓然,郭 杰,赵 韧

老年人是持续性心房颤动(persistent atrial fibrillation,PeAF )的高发群体,左心房纤维化是PeAF发生机制之一[1]。目前研究[2-3]表明老年PeAF患者可以从导管消融术中获益,但何种消融策略最佳尚无定论。中国经导管射频消融治疗心房颤动多中心临床研究表明对于PeAF患者,在采取双肺静脉隔离(circumferential pulmonary vein isolation CPVI)的基础上联合其他术式,能够提高中长期成功率[4]。上述研究结果在临床实践中也表明通过干预心房电重构、心房纤维化结构重构能够中止“房颤维持”。然而对于老年PeAF的群体左心房纤维化程度更重,存在更多的非肺静脉触发灶,因此在CPVI基础上,寻找更合理的联合消融术式达到心房基质改良目的,进一步提高老年PeAF患者手术成功率,是目前临床关注的热点和难点问题。该研究旨在观察老年患者持续性心房颤动左心房基质改变分布特点及导管消融术对心功能的影响,探讨双肺静脉隔离联合左心房基质改良或左心房后壁线性隔离两种导管消融术式的有效性和安全性。

1 材料与方法

1.1 病例资料选取2017年3月—2020年7月 在安徽医科大学第一附属医院接受治疗的老年持续性心房颤动患者86例,依随机数字表法分为基质改良组—采用双肺静脉隔离联合左心房基质改良导管消融术式;线性隔离组—采用双肺静脉隔离联合左心房后壁线性隔离导管消融术式,每组各43例。基质改良组:男26例、女17例,年龄62~81(69.14±4.46)岁; 基础疾病: 高血压21例,糖尿病4例,高脂血症5例。线性隔离组:男27例、女16例;年龄62~82(67.51±7.19)岁;基础疾病:高血压22例,糖尿病3例,高脂血症4例。两组上述资料差异均无统计学意义(P>0.05) 。本研究经伦理委员会批准,患者及其家属均签署知情同意书。纳入标准:年龄>60岁;非瓣膜性持续性心房颤动患者;首次进行心房颤动导管消融术。排除标准:左心房血栓形成;肝肾功能严重异常;出血性疾病活动期;近期有感染性疾病;近期有急性心脑血管事件发生;需要起搏器植入的心房颤动患者;曾经行冠状动脉支架植入术或旁路移植术。

1.2 术前准备及手术方法所有患者消融完成后,进行双相同步直流电复律转复窦律。窦律下用高精密度标测技术,完成左心房基质标测并进行记录,不再进行基质改良术,起搏验证CPVI阻滞线隔绝良好,手术结束。

1.2.1术前准备 两组患者在术前停服抗心律失常药物至少5个半衰期;口服华法林或利伐沙班抗凝治疗,术前完成超声心动图检查和动态心电图检查。本研究中使用CPVI和高精密度标测方法。

1.2.2CPVI联合左心房基质改良消融 本组患者CPVI后进行双相同步直流电复律转复窦律。在窦律下用高精密度标测技术,对左心房基质进行标测及记录,并根据低电压区和瘢痕区采用个体化消融策略。多极导管标测电位振幅0.1 mV到0.5 mV之间定义为低电压区;电位振幅<0.1 mV定义为瘢痕区。起搏验证CPVI阻滞线隔绝良好,手术结束。

1.2.3CPVI联合左心房后壁隔离消融 CPVI联合左心房后壁隔离消融,左心房后壁线性隔离术式即由左心房顶部线,左心房底部线和左右环肺静脉后壁线组成。左心房后壁顶部线为左心房后壁左右上肺静脉后顶部连线。左心房后底部线为左心房后壁左右下肺静脉后底部连线。左心房后壁线性隔离标准为:消融导管对后壁电位标测验证为双相阻滞,如未阻滞在肌束插入点补充消融。

1.3 术后处理及随访

1.3.1术后处理 常规使用抗心律失常药物胺碘酮,但不超过术后的3个月。术后2个月内常规口服华法林或利伐沙班抗凝治疗,2个月后根据CHADS2评分考虑是否停用抗凝药物。

1.3.2术后随访 术后每月采用门诊随访和电话随访,持续12个月。随访内容包括服药情况,症状观察,止凝血功能,动态心电图及超声心动图。

1.4 观察指标观察平均手术时间、低电压区的瘢痕区分布、术中不良反应及术后并发症、空白期心律失常发生率和单次消融成功率。患者门诊随访常规心电图检查并在术后第3个月及第12个月进行动态心电图检查判断有无术后复发。心房颤动射频消融术后3个月为“空白期”,在此期间发生的心房颤动、心房扑动、房性心动过速,如持续时间≥30 s空白期心律失常也称为早期复发。消融成功定义:心房颤动患者经射频消融术后3~12个月内未发生持续时间≥30 s的心房颤动、房扑、房速。术后12个月复查超声心动图,采用 S2000 型彩色多普勒超声检测仪(德国西门子股份公司)测量患者左心房内径(left atrial dimension, LAD)、左心室舒张末期内径(left ventricular end-diastolic diameter,LVEDD)、左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF)。

1.5 统计学处理采用SPSS 16.0软件进行分析。定量资料采用表示,两组间数据符合正态分布、方差齐时采用两独立样本t检验,否则用非参数秩和检验;定性资料以率表示,计数资料采用%表示,两组间率的比较分析采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的一般资料比较患者性别构成比、年龄、高血压、糖尿病、高脂血症、LAD、LVEDD、LVEF,两组间差异无统计学意义。见表 1。

表1 两组临床一般资料比较

2.2 高精密度标测下老年持续性心房颤动患者左心房低电压区及疤痕区分布86例患者行消融术中均未终止心房颤动,行电复律恢复窦律后进行高精密度基质标测,共计72例左心房检出低电压区和(或)瘢痕区。低电压区和(或)疤痕区域分布:28例(38.8%)位于左心房前壁,26例(36.1%)位于左心房后壁,10例(13.8%)位于左心房顶部,5例(6.9%)位于二尖瓣峡部,3例(4.1%)位于卵圆窝。

2.3 两组术中不良事件及患者手术时间比较所有患者均安全度过射频消融手术期,手术过程中均未发生心包填塞。心率减慢、低血压、低氧血症和消化道症状发生率两组间比较差异无统计学意义。术者CPVI操作时间、Confidense智能标测时间、基质改良术/线性隔离术手术操作时间两组间差异无统计学意义。见表2。

表2 两组术中不良事件及射频消融手术时间的比较

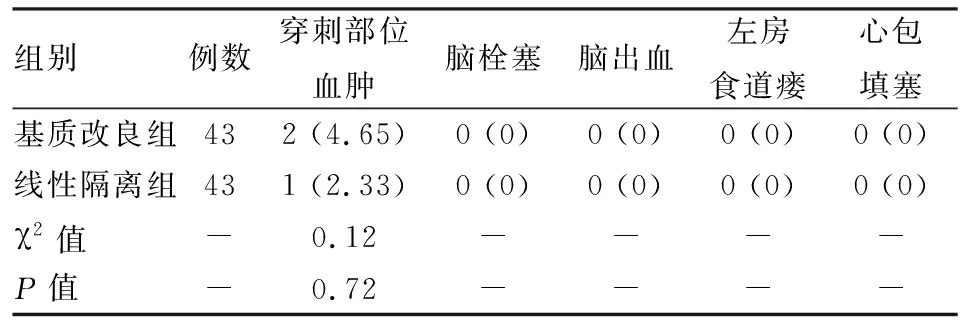

2.4 两组并发症86例患者中有穿刺部位血肿3例(3.5%),基质改良组2例,线性隔离组1例,两组间差异无统计学意义;未发生左心房食道瘘、栓塞等严重并发症。见表3。

表3 两组随访3个月不良事件发生率的比较[n (%)]

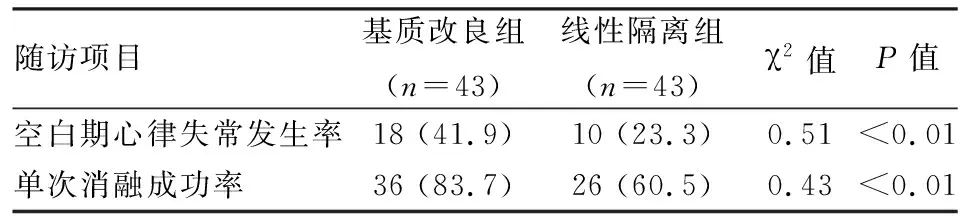

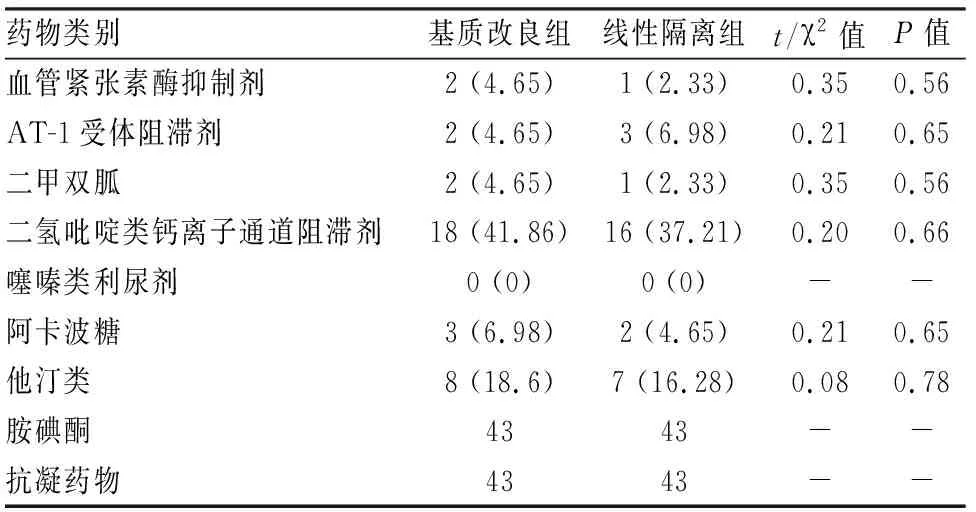

2.5 两组随访结果术后通过12个月随访,空白期心律失常发生率,基质改良组(41.9%)高于线性隔离组(23.3%),差异有统计学意义(P<0.01);单次消融成功率基质改良组(83.7%)高于线性隔离组(60.5%),差异有统计学意义(P<0.01)。见表4。此外患者随访期间药物使用情况,两组间差异无统计学意义,见表5。

表4 两组患者随访1年空白期(术后3个月)心律失常发生率和单次消融成功率比较[n (%)]

表5 随访期间药物使用的比较 [n=43,n (%)]

2.6 两组患者治疗前后超声心动图主要参数比较两组术后LVEF值均高于术前,P<0.05,差异有统计学意义。LVEDD值、LAD值两组在术后均较术前减小,P<0.05,差异有统计学意义。见表6。

表6 两组患者随访1年超声左心房内径左室射血分数及左室舒张期内径比较

3 讨论

年龄是影响心房颤动消融疗效和增加消融风险的重要临床指标。对于老年持续性心房颤动而言,患者年龄、合并症和左心房基质改变都是增加消融风险和影响心房颤动消融疗效的重要指标[5]。本研究中86例老年持续性心房颤动患者消融术中均未见肺静脉狭窄、心房食管瘘、脑栓塞等严重并发症发生,这说明老年人持续性心房颤动导管消融术是安全的,该研究结论与以往发表的研究[6]结论基本一致,但同时也发现如消化道症状、低血压、低氧血症等轻度不良反应总发生率为64%,对症处理后好转,表明临床需要对老年心房颤动患者导管消融术后密切观察和及时处理。本研究对老年持续性心房颤动导管消融后1年的随访研究发现超声心动图测量的患者平均左心房内径减小,平均LVEF升高,提示导管消融术可以改善老年持续性心房颤动患者心功能。

从消融策略上而言,老年持续性心房颤动因病史长、心房重构明显等特点,只进行CPVI术复发率高,因此以CPVI为基础的联合导管消融术的策略选择十分关键,本研究显示单次消融成功率基质改良组(83.7%)高于后壁线性隔离组(60.5%),这与陈明龙团队提出的低电压区的个体化基质改良消融策略即STABLE-SR术式[7]在慢性持续性心房颤动患者中的安全性与有效性基本一致。李腾 等[8]研究阵发性心房颤动的低电压区与持续性心房颤动进行比较,发现低电压和瘢痕区是持续性心房颤动心房基质改变的主要特征。本研究进一步在老年持续性心房颤动患者恢复窦律后通过Confidense高精密度基质标测,显示左心房低电压检出率达到86%,除了左心房后壁,左心房前壁、左心房间隔部、左心耳、冠状窦和二尖瓣峡部亦有较多分布,而CVPI联合左心房后壁线性隔离术式基本不干预以上区域,这或可解释左心房基质消融优于后壁隔离的原因。

国内一项单中心研究报道[9]对老年持续性心房颤动采用CPVI联合经验性线性消融安全有效,并发症也相对较少且易于控制,但以上研究均未进行老年持续性心房颤动患者线性消融和基质改良消融的比较。本研究结果显示,不同消融策略的术后12个月的随访中,空白期心律失常发生率CPVI联合左心房基质改良消融法组(41.9%)虽高于CPVI联合左心房后壁隔离组(23.3%),但基质改良组单次消融成功率更优。

PentaRay高密度标测导管,结合Carto Confidense标测软件是近年来新的标测技术,可以快速完成完整的心房基质标测发现瘢痕区,辅助术者对心房实施个体化及精准化消融[10]。因此建议临床上针对老年持续性心房颤动患者以CPVI为基础,然后根据Confidense标测的基质结果制定后续消融策略。高精密度标测指导下的基质改良消融虽然为个体化消融策略但消融线路规划依然有规律可寻,本治疗组经验为:如果低电压区局限给予低电压区内均质化消融,如左心房后壁或前壁广泛瘢痕区,进行左心房后壁电隔离术或(和)加做前壁线;如果瘢痕区与肺静脉消融的隔离环附近,则在两者之间予以附加短的线性消以覆盖这种潜在可以造成折返的传导通道。

本研究的局限性:单中心研究,样本量相对偏少,以及入组心房基质改变可能存在组间不平衡情况。除左心房外,右心房在持续性心房颤动形成机制中亦不可忽略如上腔静脉、三尖瓣峡部、右心耳和界嵴等结构,本研究未对以上部位的特殊基质进行检测。

综上所述,心房基质的改变是心房颤动导管消融复发与维持的重要因素,双肺静脉隔离联合左心房基质改良或左心房后壁隔离两种导管消融术治疗老年持续性心房颤动安全性基本一致,均能有效改善心功能,而前者单次消融成功率更高,后者空白期心律失常发生率低,总体而言,老年持续性心房颤动患者双肺静脉隔离联合左心房基质改良术式有效性更好。