“考古类型学”与先秦毛笔制作工艺演进

2022-10-07刘爱华

刘爱华,程 应

(江西师范大学历史文化与旅游学院,江西南昌 330022)

毛笔作为我国古代文房四宝之首,历史悠久,底蕴深厚。蒙恬造笔、诚悬笔谏、妙笔生花等,皆成为笔史佳话。从考古发掘来看,河南信阳长台关一号战国楚墓、湖北随州的曾侯乙墓、长沙左家公山15号楚墓、湖北荆门包山大冢的战国楚墓等均出土了一定数量的古笔,但相关研究非常少。王学雷《古笔考:汉唐古笔文献与文物》[1]、朱友舟《中国古代毛笔研究》[2]、赵权利《中国古代绘画技法材料史纲》[3]、薛理禹《毛笔源流初考》[4]、吴晓懿《战国毛笔形制及其对简牍书法的影响》[5]、王文超《出土战国毛笔与侯马盟书》[6]等著述对出土古笔制作技艺进行了一定的探讨,但尚未出现相关专论。笔者拟在前人研究成果的基础上,对先秦毛笔形制、结构进行比较分析,并借鉴“考古类型学”方法对其历史演变、工艺发展进行探讨。

一、考古类型学与古笔遗存

考古类型学,是借用生物进化论和生物分类的原理,对考古发掘出土的遗物、遗迹,进行科学整理、分类、分析、比较研究的方法[7](P10)。考古类型学又称为标型学或器物形态学,是考古学研究中最重要的研究方法之一,与地层学一起形成考古学方法论的两大支柱。考古类型学是引入生物学进化论理论而发展起来的一个概念。19世纪初北欧一些古生物学家热衷古物分类,丹麦学者汤普森(C.J.Thomson)撰写的《北欧古物导论》(1836)年及其学生沃尔赛(Worsaae)撰写的《考古发现与墓冢所反映的丹麦古代史》(1842年)都强调了描述和区分古物的重要性和必要性,这种古器物的分类研究,开启了考古类型学的大门。随着达尔文《物种起源》的出版,生物学采用进化论推动了生物分类学的快速发展。受生物分类学的启发及进化论的影响,考古类型学开始萌芽,其集大成者是瑞典学者蒙特柳斯(Oskar Montefius,1843-1921)。1903年他出版了《东方和欧洲的古代文化诸时期》一书,专门论述了他所总结的类型学原理及若干实例,这是其类型学方法论的总结[8](P57)。第一次在考古学界使用现代意义上类型法方法论的是19世纪末英国著名考古学家皮特里(W.M.Flinderse Petri,1853-1942),为解决埃及考古年代问题,他创建并采用了“序列断代法”。当然,序列法的充分发展还应归功于20世纪的美国。以福特(James A.Ford)、斯宾登(Herbert J.Spinden)、詹姆斯·迪兹(James F.Deetz)等人为代表的美国考古学家的大量实践,使皮特里的序列法更为精致化、理论化,并进一步扩大了其使用范围。国内第一位介绍考古类型学的是李济,1930年他出版了《考古学》一书,第一次较为科学地介绍了类型学的原理,并提出了“型式法”或“型式学”的概念。梁思永是国内最早运用类型学方法的考古学家,他采用形态分类方法对仰韶陶器口缘、器底、柄与把等进行了初步分类实践。当然,成功引入考古类型学理论,并推动其中国化的是苏秉琦,《瓦鬲之研究》《洛阳中州路(西工段)》《关于仰韶文化的若干问题》《关于考古学文化的区系类型问题》《考古类型学的新课题》等著述的发表,不仅奠定了我国考古类型学乃至考古学的理论基础,也推动了我国考古类型学实践的发展。

考古类型学是考古学主要方法论之一,奠定了考古学的重要理论基础。“它的作用则在于将貌似杂乱无章的古代遗存整理成一幅网络体系,为进一步研究揭示物质文化的结构、运动过程及其原因等提供信息”[9](P489)。当然,它也有不少局限,它只是分析物质资料外部形态的方法,不能达到历史的深层。它只注意遗物间象与不象的比较,忽略这些外部形态上可能反映出来的制作技术、美学观念、风俗信仰等信息。它研究的是形式逻辑,无法提供这种细致入微的分析结果,得出的是往往是模模糊糊的结论[9](P491)。

就毛笔考古来说,由于竹木材质易腐,毛笔保存较难,我国先秦墓葬中很少出土毛笔。从我国考古实践来看,先秦毛笔出土约9支,数量比较少。尽管数量较少,但从理论上来说对其进行类型学研究仍是可行的。也就是说可以通过毛笔遗存,通过分类、类比得出其序号框架的“历史”信息,并推出其发展演进规律。在确定古笔出土“历史”的基础上,根据毛笔形制、结构,按照逻辑方法,也可以进一步分析毛笔制作技艺发展演变。当然,这只是理想状态下的思路,在现实中实际存在一定的问题。毛笔不是铜器、陶器等常见出土文物,先秦时期毛笔出土较少,加起来不足十支,数量太少,物品之间的共存关系无法判断、构建,其类型学方法使用效果大打折扣。“对孤立的物品还是对成群物品进行形态学的比较研究,情况会有质的不同。各种物品如果只是单个见到,要判断形态的早晚差别,因无法在若干物品的共存关系中得到互证,总是难以肯定下来”[8](P73)。考古类型学要借助分类、类比方法确定文物的序号框架,确定其“历史归属”,“孤品”的毛笔自然无法进行分类。此外,由于发表的考古报告对墓葬大致时期已经有一个基本的判断,毛笔也就自然归属于某一大致历史时期,考古类型学的效果也受到制约。但从另一角度来说,完全借用考古类型学方法对出土古笔进行类型研究很难进行,并非说其研究方法一点可取之处都不存在,尽管不能进行大规模分类,但对小组毛笔进行分类、类比,进而深入解读毛笔“历史”信息仍是可以借鉴的。即便是“孤品”,不同时期的毛笔“孤品”的类比,对于解读“历史”信息及制笔工艺演进还是具有一定的借鉴价值,况且不少墓葬其“历史”信息仅仅是一个大概范围,对其进一步历史划分仍具有一定实用价值。因此,笔者主要采用比较法,比较其形制、结构,并借鉴“考古类型学”分类、类比分析方法,对先秦时期的“孤品”古笔进行一定的分析,旨在探讨其形制演变、工艺演进。

二、毛笔渊源考证与先秦古笔勾稽

毛笔,发明于何时?学术界至今尚无定论。《物原》载:“虞舜造笔,以漆书于方简”[10](P24)。认为虞舜是造笔的始祖。晋代成公绥《弃故笔赋》载:“有仓颉之奇,生列四目而并明,乃发虑于书契,采秋毫之类芒,加胶漆之绸缪,结三束而五重,建犀角之元管,属象齿于纤锋,是笔始于皇颉也。”[11](P1)认为我们熟悉的造字的仓颉也是造笔的始祖,并大致勾勒了其制笔工艺,如“采秋毫”“加胶漆”“建犀角”等工序步骤。关于仓颉造笔的传说,并非孤例。《淮南子·本经训》载:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”[12](P116)这里自然蕴含了仓颉造字事迹及书写行为。如何理解这句话,东汉时高诱为此作了注。“天知其将饿,故为雨粟,鬼恐为书文所劾,故夜哭也,鬼或作兔,兔恐见取毫作笔,害及其躯,故夜哭”[12](P117),高诱认为是用兔毫制笔,损害了兔子的身躯,所以兔子要夜哭。这种解释肯定是有问题的,有学者认为其解释是天真的想象。《升庵诗话》对“雨粟夜哭”的评论是“王充尝辩雨粟鬼哭之妄云:‘《河图洛书》,圣明之瑞应也。仓颉之制文字,天地之出图书,何非何恶,而令天雨粟鬼夜哭哉!使天地鬼神,恶人有书,则其出图书非也。’此乃正论。《汉书·纬书》又云:‘兔夜哭,谓忧其毫将为笔也。’堪一笑。”[13](P532)认为高诱将“鬼夜哭”阐释为“兔夜哭”比较牵强。其实应从生产力发展的角度进行阐释可能更客观,仓颉造字并作书,这两大发明(文字、毛笔)改变了人类世界,开启了人类智慧,推动了人类文明的大发展。正是因为造字及书写的出现,极大改变了人类文明,“造化不能藏其密,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭”[14](P1),这种解释具有一定的合理性。《文房四谱》载:“《尚书中候》云,‘元龟负图出,周公援笔以时文写之。’《曲礼》云,‘史载笔’。诗云‘静女其娈,贻我彤管’。有夫子绝笔于获麟。”[15](P2)这里周公、史官、女史、孔子尽管没有和造笔有直接关联,但至少反映了春秋时期毛笔已经在文人阶层中得到广泛使用。还有一种佛家的造笔说,《法苑珠林》二十五卷所载:“昔过去久远,阿僧祗劫,有仙人名最胜,不惜身命,剥皮为纸,刺血为墨,析骨为笔,为众生故。”[11](P1)

当然,学术界更多认为毛笔是秦国大将蒙恬发明的,这种观点也在民间盛行。张华《博物志》云:“蒙恬造笔。”[16](P72)南朝梁时,周兴嗣《千字文》亦载:“恬笔伦纸。”[17](P42)将蒙恬造笔、蔡伦造纸并列,进一步强化蒙恬“造笔”说。唐代欧阳询编撰的《艺文类聚》对其进行了转引,尤其是韩愈所著《毛颖传》,嬉戏成文,以笔拟人,提及蒙恬伐中山,俘捉毛颖及秦始皇封其为“管城子”等情节,使蒙恬“造笔”说进一步巩固、加深、拓展。当然,蒙恬“造笔”说盛行的同时也备受争议。《古今注》以对话形式进行了解答。《古今注》载:“牛亨问曰‘自古有书契以来,便应有笔,世称蒙恬造笔何也?’曰‘蒙恬始造,即秦笔耳。以枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为披,所谓苍毫,非兔毫竹管也。’又问‘彤管何也?’答曰‘彤者赤漆耳,史官载事,故以彤管,用赤心记事也’”[18](P22)。《初学记》亦载:“秦之前已有笔矣……恬更为之损益耳”[19](P514)。明确指出蒙恬功绩在于“损益”毛笔。宋代学者史绳祖所著《学斋占毕》亦载:“但蒙蔡所造,精工于前世则有之,谓纸笔始此二人,则不可也。”[20](P29)进一步强调蒙恬可能对毛笔有改进,“造笔”说是无法立足的。清代学者赵翼在《陔余丛考》中有“造笔不始于蒙恬”条,对此也进行了反驳,“亦非谓兔毫竹管也,则笔不始于蒙恬明矣。或恬所造精于前人,遂独擅其名耳”[21](P303)。毛笔显然不是蒙恬发明的,无论是时间、身份都不合适,蒙恬“造笔”说的盛行只能反映是广大人民“层垒地”形成的。“对广大民众来说,蒙恬是威名远扬的历史人物,且改良过毛笔,是秦笔始造者,而真正的历史又无法复原,或者说他们也不关心历史真实,所以,他们还是宁愿用蒙恬这个‘箭垛式人物’来填补历史的空缺和进行文化想象及缅怀”[22](P303)。

从考古实践来看,尽管出土毛笔实物较晚,但毛笔的历史显然更早。学术界比较认同的一种观点是,毛笔在距今约5000-7000年前的新石器时代中期的仰韶文化时已经出现。仰韶文化遗址出土了大量的彩陶,彩陶有红陶、黑陶、灰陶等类型,陶器上有描绘人、鱼等生动现象的涡旋纹、弧形三角形、波浪纹、花瓣纹、几何纹等纹理,学者推测可能是毛笔所绘。“在几处仰韶文化遗址中,曾发现用细小树枝绑上野兽毛的极原始而粗糙的毛笔。从半山等处出土的彩陶花纹上,清楚地可以看出有秃笔带干涩的粗笔道,也有充分表现出笔锋的尖笔道,婉转自如,决非硬性工具——竹纤之类所能办到的”[23](P11)。在新石器时代晚期约距今5000~4000年前的马家窑文化中,彩陶文化进一步发展,出现了水波纹、折线纹、网点纹、漩涡纹、锯齿纹、菱形纹、葫芦纹、波折纹、回形纹、卦形纹、菱格纹、三角纹等红、黑、白三色彩绘花纹,线条流畅。“显然,他们用的工具是毛笔,说明当时的先民已经发明了毛笔。除了毛笔,彩陶上千变万化极其丰富的图案,都无法达到这种效果。这就是说我们中华民族在五千年前就已经用毛笔写字了”[24](P212)。这种推测得到了进一步印证。张朋川曾对半坡类型彩陶上的鱼纹进行模拟绘制实验,得出结论:距今六千年左右的半坡彩陶为毛笔绘制,当时已出现毛笔,但毛笔聚尖力还不够强,“发展到新石器时代晚期,毛笔已具有较好的性能,在彩陶上绘出优美多姿的线描”[25](P233)。到了距今约3000年前的殷商时代,“殷人尊神”,神本文化浓郁,贞人集团占卜的龟甲、兽骨上,有刀具契刻的甲骨文。一般现在龟甲、兽骨上契刻,然后分别填上墨、朱色,从这些朱书、墨书笔迹中更能证明毛笔的存在。“殷商时期已有了毛笔,在当时的玉片、陶片、兽骨上发现有殊书和墨书(部分是写而未刻的甲骨其用笔起止多露锋芒,线条两端尖细,中间略粗,转折圆润自然,使我们窥见了殷代书法的另一番风貌”[26](P97)。

根据考古实践,毛笔实物出土则要迟至战国时期。按照出土年代先后及毛笔归属的大致时期,笔者对先秦毛笔进行简单梳理。

战国时期目前文献记载的有4支:1954年,湖南长沙左家公山15号战国古墓中,出土一支竹制毛笔,套在一支小竹管制成的笔筒内,放在竹筐中。笔杆长18.5厘米,直径0.4厘米,毛长2.5厘米。据制笔的老技工观察,认为毛笔是用上好的兔箭毫做成的,做法是将笔杆的一端劈成数开,将笔毛夹在中间,然后用细嫩的丝线缠住,外面再涂一层漆[27]。与笔一起的还有铁削、竹片和小竹筒这种整套书写工具。这支毛笔的发现,为中国毛笔文化史、中国毛笔发明研究提供了可贵资料。1957年,河南信阳长台关1号墓出土了一支战国楚地的毛笔。毛笔杆为竹质,通长23.4厘米、笔杆径0.9厘米、笔锋长2.5厘米。笔毫系用绳捆缚在杆上,笔头仍套在竹管内。同时墓中也出土了一件竹管。长25.9厘米,径1.2-1.5厘米、壁厚0.1厘米,中空,用以装入毛笔[28](P66-67)。制笔方法与前者相似,均为笔毛用丝线或绳索捆缚在笔杆上。从毛笔特征来看,此支毛笔的笔杆长度、直径都长于前者。1987年在湖北荆门包山2号墓中出土一支战国楚地毛笔,该笔置于竹筒之内,筒口端有木塞,竹质笔杆细长,末端削尖。笔毫有尖锋,上端用丝线捆扎,插入笔杆下端的銎眼内。笔长22.3厘米,其中毫长3.5厘米[29]。制作工艺和前面两支笔比起来,有明显变化,就是笔毫捆扎插入銎眼内。1995年,湖北江陵九店战国楚墓中,同样也发现了一支毛笔,盛于一笔筒内。当时考古资料记载,笔杆用竹片削成,八角形,残断。笔毛已朽,从痕迹可知,笔毛系捆在杆上后涂黑漆加固。残长10.6厘米、笔头长2.4厘米、杆厚0.3厘米[30](P324)。笔筒用圆形竹筒制作,规整、圆直、无节,筒身用丝织品包裹后髹上了黑漆。这支毛笔与湖南长沙左家公山战国出土毛笔特征类似。

战国晚期秦国至秦朝时期有两座古墓,根据出土文物信息所反映,其主要时段属于战国晚期秦国,故将其归为先秦时期。两座古墓出土了5支毛笔,其相关信息简述如下:1975年湖北云梦睡虎地11号秦墓出土了三支毛笔。笔杆为竹质,上端削尖,下端较粗,镂空成毛腔。例如60号,笔杆长18.2厘米,径0.4厘米,毛腔里的毛长约2.5厘米。出土时,笔杆插入笔套内笔套为细竹管制成,中间的两侧镂空,便于取笔[31]。毛笔还配有竹制的笔套,71号毛笔的笔套中部两侧镂空5厘米,并各用一骨箍加固。笔套有加固措施,反映了技术的进步。墓主是一个叫喜的人,曾在安陆(今湖北云梦)为法律官员,与毛笔一起的还有10种秦律和日书的竹简。1986年甘肃天水放马滩1号秦墓出土两支毛笔及一件笔套,保存不好,有残缺。笔套用两根竹管粘连而成,呈双筒套,每根竹管中间开口镂空,同时可插入两支笔。表面髹黑漆。长29厘米、宽2厘米。毛笔插入套内,杆用竹制,一端削成坡面,另一端镂空成毛腔。锋长2.5厘米、入腔0.7厘米、杆长23厘米[32]。

笔者通过梳理发现,先秦毛笔数量不多,但其“历史时期”的划分依墓葬所处大致时间,导致分类存在明显错误。对其时期划分,学界一般认为湖南长沙左家公山战国晚期,河南信阳长台关战国中期,湖北荆门包山战国楚墓战国中晚期,湖北江陵九店楚墓战国中晚期,甘肃省天水市放马滩一号秦墓属于战国晚期。这种时间的模糊界定,使战国中期、晚期毛笔很难划分,如将湖南长沙左家公山楚墓或湖北江陵九店楚墓出土毛笔视为中国出土的最早毛笔,因此需要运用“考古类型学”方法及一般比较方法对其进行更细致分类,以确定先秦毛笔的“谱系”。

三、先秦古笔形态比较与“考古类型学”分析

从我国目前出土的约9支先秦毛笔来看,尽管不多,但其“历史时期”划分比较模糊,有必要借助比较方法和“考古类型学”方法,深入分析其形制、结构、特点,并借鉴考古资料,对其进行分类、类比,更好厘清先秦毛笔制作工艺演进脉络。

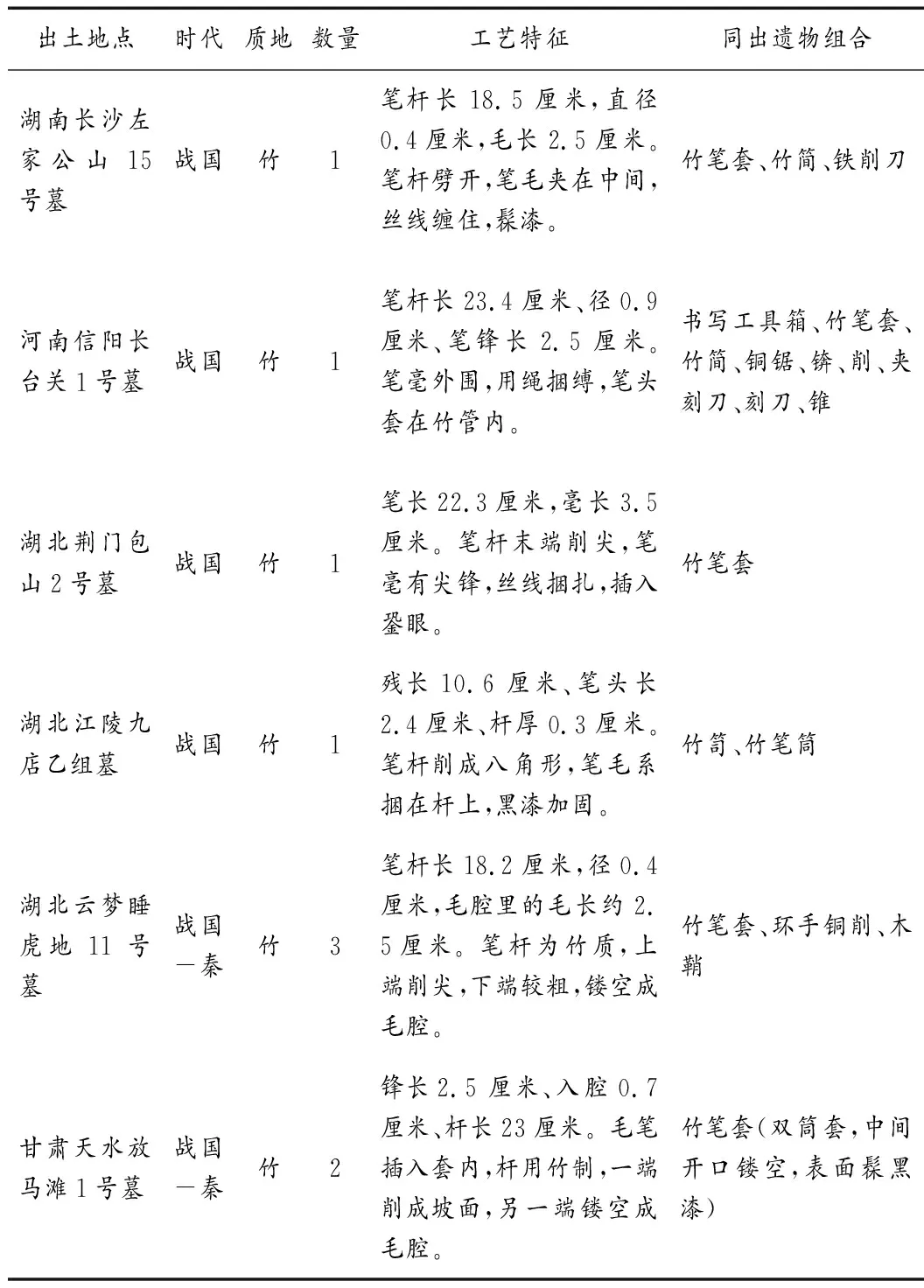

笔者借鉴学术界相关成果,将先秦古笔基本信息进行提取,整理表格如下:

表1 出土先秦毛笔基本信息表

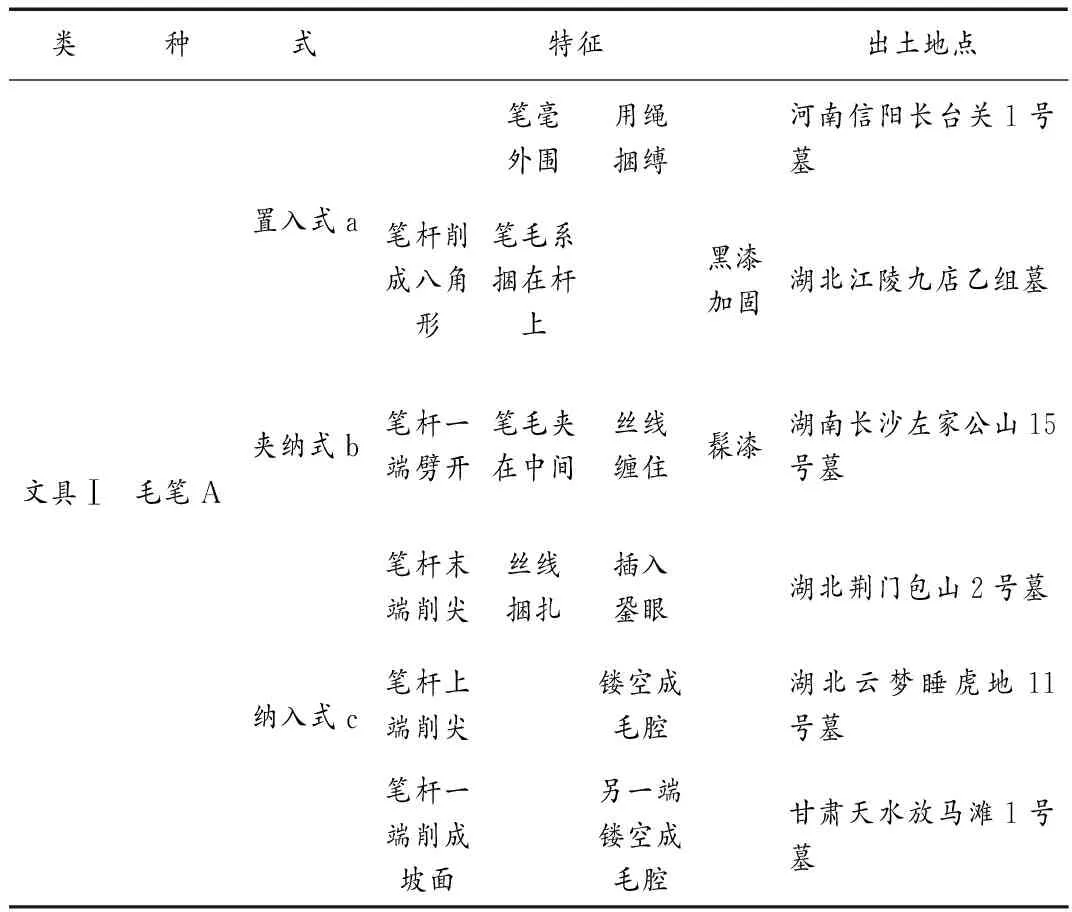

通过上述表格,我们可以对先秦毛笔的形制、结构、特点有一个大致的了解,但由于年代的久远,其“历史时期”有时存在一定的错讹,需要对其形态进行比较,并借鉴“类型形态学”的部分方法根据其变化序列进行器别、式别的分析,使其互相参证,互相检验。当然,好在先秦毛笔出土的墓葬大致时期能够确定,这对于出土毛笔的“历史时期”划分能够提供更多参考。根据笔头与笔杆的连接方式不同,姚丹、顾平将先秦至汉时期的毛笔制作工艺分为置入式、夹纳式和纳入式三种,并认为其发展次序应为置入式、纳入式和夹纳式,认为夹纳式是在纳入式基础上的改进,并以采用夹纳式工艺的汉代出土的“居延笔”为例[33]。简单来说,置入式就是笔毛围在笔杆一端,用丝线或麻缠绕,连接部分涂漆固定;夹纳式就是将笔杆一端剖开,将笔头纳入,外用丝线或麻缠绕固定(亦可外涂漆固定);纳入式就是将笔杆一端挖出空腔(銎眼),将笔头纳入其中。笔者认为其分类反映了制笔工艺的规律,但其对三种制式演变次序的归纳是值得商榷的。尽管在汉墓中出现夹纳式制笔工艺,但是否因此就能认为夹纳式制笔工艺更先进,是纳入式基础上的改良?这种说法有点牵强,根据其笔头与笔杆连接特点,今天毛笔制作绝大部分仍是在笔杆的一端挖出空腔(銎眼),将笔头纳入其中,也就是说今天的制笔工艺仍属于纳入式。高蒙河也对此有深入研究,他将战国时期毛笔分为三种形态:第一种以左家公山的毛笔为代表。制法是将竹笔杆纳锋毫的一端劈成数瓣,夹入兔箭毫。第二种以长台关1号楚墓的毛笔为代表。制法是将笔毫围在竹笔杆一端的四周,再用细线捆缚扎紧,然后再髹漆其上,使之牢固耐用。第三种以湖北荆门包山楚墓的笔为代表。制法是笔毫有尖峰,上端用丝线捆扎,插入笔杆下端的空腔内。他还认为战国时期第一和第二种制法多见,第三种制法少见,而到了秦代,则第一和第二种制法不多见,而第三种制法开始成为主流[34]。其第一种制法和第二种制法实际上就是夹纳式和置入式,第三种制法则是纳入式,也就是说秦代的纳入式成为主流,是第一种、第二种制法的改良,这与笔者的观点是一致的。汉代“居延笔”采用夹纳式工艺是个案,反映了秦汉时期制笔工艺的缓慢发展,夹纳式还在过渡过程中,并没有很快被纳入式替代,因此不能以此为据反过来证明夹纳式是更先进的制笔工艺。

上述分析基本确立了毛笔形制或制笔工艺演变次序,即先秦毛笔遵循置入式—夹纳式—纳入式的演变规律,这样使先秦毛笔的“考古类型学”分类具有了基础。因为出土的先秦毛笔不像陶器那么多,也没那么复杂,比较的层次也比较简单,属于文具类,其类别记为ⅠⅡⅢ,种别记为ABC,式别记为abc,因此,先秦毛笔可进行如下分类:

表2 先秦毛笔分类表

上表根据笔头与笔杆连接工艺,对先秦毛笔的类、种、式等进行了分类,也对其基本特征进行了归纳。当然,上表还可以进一步用简洁的型式结构图对其关联性进行呈现。

图1 先秦毛笔型式结构图

通过运用“考古类型学”分类方法,我们对先秦毛笔视为一组别,对“历史时期”划分及制笔工艺演进状况有了一个基本的判断:即河南信阳长台关1号墓和湖北江陵九店乙组墓出土毛笔属于同一时期,相对较早。湖南长沙左家公山15号墓属于过渡阶段毛笔。湖北荆门包山2号墓、湖北云梦睡虎地11号墓和甘肃天水放马滩1号墓出土毛笔属于同一时期,时间上稍后,是前者基础上的改良。当然,鉴于毛笔数量较少,基本属于“孤品”,对其进一步的划分难度较大。笔者拟借助出土毛笔工艺特征、同出遗物组合等信息对其共存关系做一点简单推理,以进一步厘清其“历史时期”,供方家批评。

Aa属于置入式,出土了两组2支毛笔。第一支毛笔用绳捆缚,第二支毛笔不清楚捆缚材料,但后者用黑漆加固。当然,后者笔杆削成八角形,笔者认为八角形的笔杆比圆形的笔杆更好捆绑,有助于更好将笔毛捆牢,从工艺上来说,这无疑是在前者基础上的改进,因此划分其“历史时期”,后者应该更晚。Ac属于纳入式,出土了三组6支毛笔,后两个墓大的历史时期属于战国晚期至秦朝时期,划入为秦墓,在时间上比第一个墓即湖北荆门包山2号墓要晚,因此只需要对后两个墓出土毛笔进行进一步比较、类别即可。这两个墓工艺特征比较接近,很难对其“历史时期”先后进行判断。好在两个墓都出土了一批秦简,从竹简文字书写即书法演进的角度可以作一些推理。“《天水放马滩秦简》,据考证,成册于战国晚期至秦始皇八年(前239年),比云梦睡虎地秦简的书写年代至少要早约67年”[35](P57)。在时间上,已经考证出《天水放马滩秦简》比《云梦睡虎地秦简》书写早一些。“从《青川木牍》《天水放马滩秦简》到《云梦睡虎地秦简》之间我们可以清晰看到秦篆至古隶的演变过程”[36](P141)。从书法演进的角度来看,《云梦睡虎地秦简》是早期秦隶的墨迹标本,反映了由篆至隶的过渡状态,也就是说,相较《天水放马滩秦简》,它的书写更为成熟,由此可以推断,相对而言,天水放马滩秦墓出土的毛笔更早。

通过上述分析,笔者已将先秦毛笔的“历史时期”进行了一个简单划分,其毛笔形制、工艺以出土墓葬为对象,可以大致遵循这样的线性次序:即河南信阳长台关1号墓—湖北江陵九店乙组墓—湖南长沙左家公山15号墓—湖北荆门包山2号墓—甘肃天水放马滩1号墓—湖北云梦睡虎地11号墓。

四、结 语

中国毛笔始于何时,由于没有确切的证据,“蒙恬造笔”说自古以来便成为中国毛笔产生的重要叙事。随着中国考古事业的发展,出土文物与文献的相互佐证,“蒙恬造笔”说早已被证明作为历史事实,它是立不住脚的。从考证来看,学者们已经推测早在新石器时代中期的仰韶文化时期,毛笔已经出现。当然,先秦时期出土了约9支毛笔,由于基本均系“孤品”,共存关系链条缺失,研究难度很大。目前虽有一些相关研究,但由于资料的匮乏,对其“历史时期”的划分很模糊,其中还存在一些错讹。造成先秦毛笔研究的困难,最重要的当然是其出土毛笔数量较少,当然,也与研究方法紧密相关。笔者在借鉴前人研究成果的基础上,对先秦毛笔形制、结构进行比较分析,并借鉴“考古类型学”方法对其历史演变、工艺发展进行厘析。“作为类型学研究主要对象的遗物,在古代生产制造这些器物时所凝结于其中的制作技艺,对其形态的生成发挥着决定性的作用,尽管器物的制作可能受到多种因素干预,而技术传统具有内在基因的意义”[37]。通过对其功能、结构的分析,厘清了置入式、夹纳式和纳入式制笔方法的先后次序,并综合运用“考古类型学”方法、比较方法等,对先秦毛笔“历史时期”进行了一个大致的划分,即:其毛笔制作工艺演进以古墓为对象遵循从河南信阳长台关1号墓—湖北江陵九店乙组墓—湖南长沙左家公山15号墓—湖北荆门包山2号墓—甘肃天水放马滩1号墓到湖北云梦睡虎地11号墓的次序,在某种意义上来说,基本解决了先秦毛笔“历史时期”划分这个“历史疑案”,也基本厘清了先秦毛笔制作工艺演进脉络。