心力衰竭患者舒缓疗护体验及需求质性研究的Meta整合

2022-10-03黄润枝郑贝贝俞梦盈张茜王超群刘欣

黄润枝 郑贝贝 俞梦盈 张茜 王超群 刘欣

(1.浙江中医药大学,浙江 杭州 310000;2.浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院心血管内科,浙江 杭州 310000)

心力衰竭(heartfailure,HF)影响全世界多达4 000万人,其中我国HF患者约890万人,并且随着人口老龄化,患病率呈持续上升状态[1-2]。虽然随着医疗水平的不断进步,HF患者住院病死率已较前明显降低[3],但带病生存患者数量逐渐增多,为心力衰竭疾病管理带来了巨大挑战。舒缓疗护(palliative care)又称姑息治疗,起源于临终关怀、安宁疗护,不只在患者生命终末期实践,而提倡在疾病早期就与其他治疗同时进行,是一种通过早期识别、积极评估、控制疼痛及其他痛苦症状,包括身体、心理、精神和社会困扰,从而对患有不可治愈性疾病患者的身心症状进行有效管理,提高患者及家属生活质量,减轻其经济负担[4-5]。切实了解HF患者对舒缓疗护的态度、情感体验、内心需求等是实施有效干预的基础,对此,一些学者利用质性研究方法开展了相关研究。但由于各研究存在异质性,其结果不尽相同。而Meta整合可通过对研究对象的观点、态度、信念、经验等问题进行整合,为构建干预方案提供可行性、可接受性等证据[6]。因此,本研究拟对当前相关主题的质性研究进行Meta整合,以期提高结果的共鸣性和概括性,为构建中国特色HF患者舒缓疗护模式提供借鉴,利于进一步改善HF患者生活质量。

1 资料与方法

1.1文献纳入与排除标准 纳入标准:(1)研究对象为心力衰竭患者,若研究中研究对象同时包含患者、家属和医护人员,只提取对于患者的相关研究。(2)研究主题为心力衰竭患者对舒缓疗护的看法及体验。(3)研究设计为包括现象学、描述性质性研究、扎根理论、民族志、行动研究等所有类型的质性研究文章。排除标准:(1)心力衰竭患者作为一个亚主题,与其他疾病患者无法分离。(2)使用混合性研究方法,定性数据无法分离。(3)仅有摘要而无全文、重复发表或者数据不全的文献。(4)非中英文文献。

1.2文献检索策略 系统检索Cochrane Library、CINAHL、PubMed、Web of Science、Embase、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方、维普数据库,检索时间从建库至2021年8月30日。以主题词和自由词相结合的方式,中文检索词:心力衰竭/心脏衰竭/心脏代偿失调/心力衰竭,充血性/CHF/充血性心力衰竭,舒缓疗护/缓和医疗/姑息疗法/姑息治疗,体验/需求/期望/认知/态度/感受/质性研究/质性/定性/访谈/现象学/扎根理论;英文检索词:heart failure/cardiac failure,palliative care/palliative treatment*/care,palliative/treatment*,palliative/therapy,palliative/palliativetherapy/palliativesupportive care/supportive care,palliative/surgery,palliative/palliative surgery,motivational interviewing/qualitative research/interviewing,motivational/research,qualitative/qualitative study/grounded theory。以PubMed为例,检索策略:(motivational interviewing) OR (qualitative research) OR (interviewing, motivational) OR (research, qualitative) OR (qualitative study) OR (grounded theory) AND ("Heart Failure"[Mesh]) OR (cardiac failure) AND ("Palliative Care"[Mesh]) OR (palliative treatment*) OR (care, palliative) OR (treatment*, palliative) OR (therapy, palliative) OR (palliative therapy) OR (palliative supportive care) OR (supportive care, palliative) OR (surgery, palliative) OR (palliative surgery)。

1.3文献筛选和资料提取 文献筛选与资料提取均由2名经过循证相关课程培训的研究人员独立进行,如双方意见不一致,则咨询第3名研究人员协助判断。首先通过EndNote剔除重复的文献;再阅读文题和摘要初步筛选文献,排除明显不相关的文献后通过阅读全文最终确定纳入的文献。资料提取内容主要包括作者、国家、研究方法、研究对象、感兴趣的现象、研究情境和研究结果。

1.4文献质量评价 由2名经过循证相关课程培训的研究人员采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心质性研究质量评价标准[7]对纳入研究进行独立评价。评价内容共10项,每项均以“是”“否”“不清楚”或“不适用”来评价。 A 级为满足全部标准,B 级为满足部分标准,C 级为完全不满足标准。若评价结果意见不一致时由2人讨论达成共识或请第3名研究人员判断决定是否纳入。本研究纳入A、B 级文献,剔除 C 级文献。

1.5资料分析方法 本研究采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心“Meta整合中的汇集性整合”方法对结果进行整合。研究者在理解质性研究的哲学思想和方法论前提下共同参与讨论评议,反复阅读、理解、分析并解释每个研究结果的含义,将相似的结果归纳组合并形成新的类别,然后将各类别归纳为整合结果。

2 结果

2.1文献检索结果 初筛获得相关文献541篇,剔除重复文献后为370篇,初筛后为41篇,阅读全文最终纳入文献9篇[8-16]。

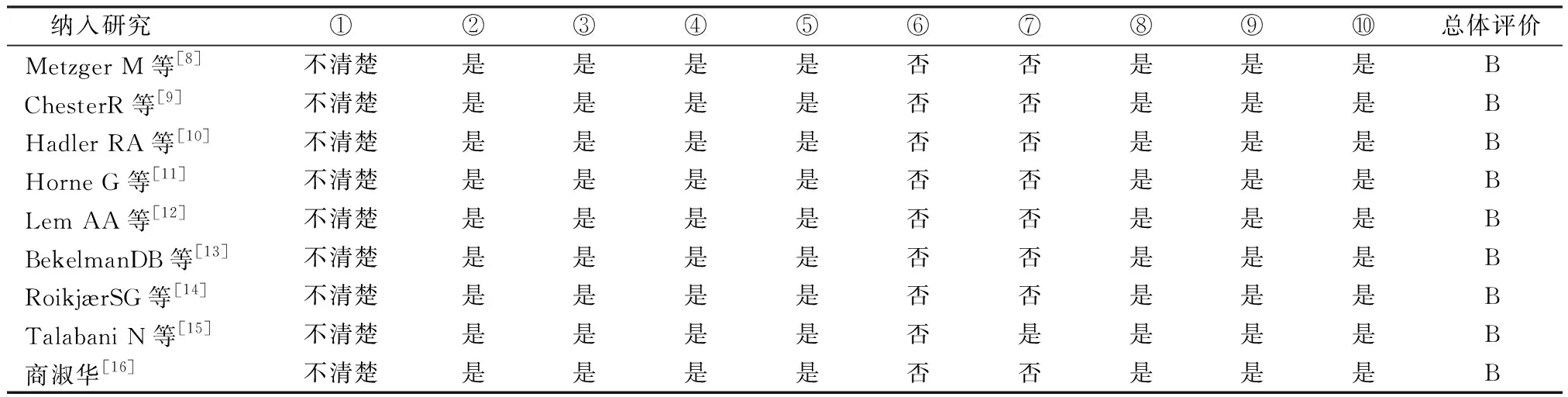

2.2纳入文献的基本特征与方法学质量评价 见表1和表2。

表1 纳入文献的基本特征

表2 纳入文献的方法学质量评价

2.3Meta整合结果 研究者通过Meta整合提炼出35个明确的研究结果,归纳成7个类别,进一步汇总成2个整合结果。各结果归类无互斥情况。

2.3.1整合结果1 心力衰竭患者对舒缓疗护的认识和理解。

2.3.1.1类别1:普遍缺乏对舒缓疗护的认识 大部分患者对舒缓疗护不了解(“老实说,我实际上不知道”[12]),并表示还没有做好接受舒缓疗护的准备。部分患者对舒缓疗护表示害怕(“全科医生问我是否愿意从临终关怀医院进行咨询,我告诉她是的……但我认为这是生命的终结……所以有点可怕”[9]),部分患者持谨慎、怀疑态度(“起初我觉得心力衰竭团队有一个议程,他们向我介绍舒缓疗护是为了试图说服我装LVAD”[8]),但同时也有部分患者表示期待与欢迎(“在我看来,舒缓疗护采取的整体方法超出了医学界会立即采取的做法”[10])。对于何时应进行舒缓疗护,患者观点不一,部分患者认为舒缓疗护应尽早进行(“可能一开始我对心力衰竭了解得更多,我会更快地做出反应”[12]),而另一部分患者则认为应在晚期进行(“也许在与我的心脏病专家或其他人进行诚实交谈之后,我们已经用尽了一切可以改善我的生活质量的方法的时候”[9])。

2.3.1.2类别2:在舒缓疗护过程中增进其认知和理解 在接触舒缓疗护过程中,患者对舒缓疗护的看法也有了一定变化,从第一次采访中将舒缓疗护与临终关怀混合(“有点像临终关怀”[8])到在第2次采访中将舒缓疗护认为是一种综合性干预(“一种支持性的谈话,一种全方位的帮助,他们根据您的需要定制护理”[8])。舒缓疗护是一种以人为本的整体护理方法,不仅仅治疗疾病本身,也提供信息支持、情感支持(“护士让我感觉很好。嗯,就是这个事实,她让一切都在掌握中,并不像我想象的那么可怕,因为我以为我快要死了”[14])、系统支持(“舒缓疗护是可以为您完成工作的人……即使您怀疑医院是否站在您这边,他们也站在您这边……每个人都是顾客”[8])等,并让患者有预后意识且参与目标制订。

2.3.2整合结果2 HF患者对舒缓疗护的需求。

2.3.2.1类别3:减轻症状困扰 HF患者都遭受了不同程度的呼吸困难(“我因为呼吸困难无法从卧室走到客厅”[12])、行走困难(“很难用语言表达,但我的理解是它让我喘不过气来,我不能走路,不能做任何事情”[11])、活动受限 (“现在洗脸刷牙都觉得费劲”[16])、水肿、心悸、失眠、疲乏、晕厥等问题,他们需要通过调整自己的活动(“我了解到有些事情我可以做但不能做”[12])或者他人帮助(“我现在就跟小儿子和儿媳妇住在一起了,烧饭、洗衣服这些,什么事情都是他们来的”[16])来完成日常生活,并需要依靠药物来控制症状,甚至可能需要通过LVAD等手术进一步治疗。他们渴望症状能得到控制(“我知道我这个病现在治不好,我没有其他要求,我现在就是躺不下来,喘不过气,能让我躺下来,晚上睡得好觉我就可以了”[16])并恢复一些独立性以得到一些“正常”的生活(“好吧,我现在的未来,我只能说,我希望能得到一点力量,这样我就可以再次四处走动,享受一点生活”[11])。另外,心力衰竭患者往往合并其他疾病如肾脏问题、骨折等[9],而舒缓疗护不仅仅关注心力衰竭这单一疾病也关注并发的其他疾病问题(“但是,令人惊讶的是,这不仅与心力衰竭有关,还与其他疾病有关”[15])。

2.3.2.2类别4:获得心理照护与精神满足 由于疾病的限制性及不确定性,患者往往遭受沮丧、焦虑、恐惧(“你知道,某些事情会发生,它可能发生,这可能很可怕,你知道吗”[12])、丧失自尊、孤独、抑郁等心理问题,他们渴望得到帮助与尊重(“医生走进房间, 他们从不微笑,从不说早安‘你好吗’,我说‘他们像一群僵尸一样站着,这对病人不利’”[12])、渴望他人的陪伴(“我之前在老家那边的医院都进了监护室里面去了,家里人不能进去的,就偶尔去看一次,那时候最难熬啊”[16])、渴望交流(“我很伤心——我真的很伤心。不过,说话的感觉真好。如果我独自一人,我认为这个问题会变得更大”[14])、渴望实现自我价值渴望得到宗教的慰藉(“我觉得信奉耶稣给了我一个信念,有个支撑,我所受的苦难都是耶稣的旨意”[16])。

2.3.2.3类别5:了解疾病信息,参与疾病决策 患者缺乏心力衰竭(“我从来不理解心力衰竭,因为如果你得了心力衰竭你就会死,对,那么,心力衰竭究竟是什么”[9])及舒缓疗护的相关知识,他们渴望得到有关疾病轨迹(“你知道这是没有向我解释的事情,情况到底有多糟糕……你不知道会发生什么,我能向前看多远,我能期待或不期待什么……你知道目前为止我还没有被告知可能会产生什么影响”[11])、自我管理(“我们自己买了营养粉,但是医生让我不要吃,所以我们也不知道怎么办,一边又说营养很重要,我回家怎么弄呢”[16])、治疗方案(“比如一个治疗方案定下来了,我也不太了解”[16])、照护场所选择(“上次我的管床医生来催我出院了,但是我这个状况,我先生跟我说,他其实在家面对我的时候很无助,看着我那么痛苦,他不知道该怎么办,我们就问能不能,这边哪怕不让我们呆,给我们推荐一个能去的地方”[16])、疾病预后(“所以再说一次,对于未来我现在看不到太多,所以我没有考虑未来。因为它实在是太不确定了。我的意思是未来对我来说就像我的下一次约会,这就是我真正想到的。”[13])等信息,而且他们希望是专业人士随着疾病变化以他们能够理解的方式持续性的提供信息(“我所要的是以我能够听懂的方式解释给我听,那是因为就像我说的,你给了我这一切医疗技术,但我对此并不了解,很多术语我有点知道他们的意思,但你必须向我解释,这样我才能完全理解发生在我身上的事情”[12])。

2.3.2.4类别6:寻求专业的舒缓疗护团队帮助 患者认为舒缓疗护团队能够提供更多帮助,但团队成员专业知识不足(“因为我认为我的心力衰竭团队应该比其他任何人都拥有更多的心力衰竭知识和能力”[10])、联系不畅(“有时很难打通电话,我打电话时没人在,我给她留言,但你没有收到他们的任何回电,所以……”[9])、交流不畅(“我比你更了解我的身体,我知道我的感受。我知道这让我有什么感觉,你知道吗?我知道我什么时候生病或什么时候出现问题,我想告诉你们,但他们试图告诉我一些他们认为更重要的事情”[12])等问题影响了他们对舒缓疗护团队的信任。他们希望专业的舒缓疗护团队能多部门协作,营造舒适氛围(“在那里你会觉得你是世界上唯一一个他们关心的人”[14])、擅长沟通(“这一切都与沟通有关,如果沟通在那里,那么我需要的帮助就会在那里”[12])、尊重患者(“我需要多一点,多一点来自医生的关注,是那种会关心病人的医生,那种会关心病人的医生”[12])、保持联系畅通(“如果我心脏不舒服,我必须能与你们取得联系……就这样,我可以随时打电话给您,而我不能跟这样一样随时给医疗中心打电话,这让我睡得更安心”[15])、提供专业知识(“他们看到的可能比心脏病专家看到的更多”[10])、给予心理辅导、提供亲属支持、定期家访。

2.3.2.5类别7:渴望社会支持系统帮助 心力衰竭患者往往面临住院难和经济负担重的问题,他们渴望不仅能在医院获得舒缓疗护,还能在社区(“像我们这些病人,真的就是很麻烦的,你长时间在大医院住着不可能,经济上也吃不消,但是回家确实没办法,要是回去也有这些好药水可以用,我们当然不愿意往这边跑”[16])及家中(“我躺在这里。好吧,不是躺在床上,但我一直都在家里,能够安静地坐在这里并与这里的护士交谈。嗯……。是的,我没去医院这么多…”[15])获得专业的舒缓疗护,并渴望通过医保及其他经济援助措施减轻经济负担(“医保只能报一部分,越贵的越报不掉,要真的是能多报掉一点就好了”[16])。此外,作为疾病管理和病情监测主要承担者的家属的帮助也必不可少。

3 讨论

3.1提高医护人员舒缓疗护胜任力 欧洲舒缓疗护协会建议医疗工作者均需掌握基本的舒缓疗护知识[17],但研究表明医护人员对心力衰竭舒缓疗护知识掌握有限,甚至存在一些错误认识[9,18-20]。舒缓疗护工作者由于专业培训不足及传统观念影响,常照搬临床的治疗方法,阻碍了舒缓疗护的发展[21]。因此,对其开展有针对性的舒缓疗护相关培训非常必要。建议国家卫生行政部门建立健全舒缓疗护资格认证体系,培养舒缓疗护专家;学校可将舒缓疗护知识引入到医学学历教育中,设置相关专业课程并制定教学标准,以加强医学生对专业知识的掌握,提高其专业实践能力及岗位适应能力;医院可成立舒缓疗护专科,建设专科团队,探索有效培训方案,加强考核,强化医疗工作者的舒缓疗护能力;个体医疗工作者应加强自我学习与教育,研究舒缓疗护相关工具,探索舒缓疗护模式。

3.2引导患者积极参与舒缓疗护 患者普遍对舒缓疗护认识不足,片面地将其与疼痛控制[12]划等号,或将其等同于临终关怀[8,10],认为接受舒缓疗护代表着放弃治疗,也有患者对疾病预后抱有不合理预期,这均影响他们接受舒缓疗护。医护工作者应以通俗易懂方式对患者进行相关知识宣教,提高其认知水平,树立健康、理性生死观,将舒缓疗护理念融入到心力衰竭日常生活中,引导其积极参与疾病及预后讨论并共同制订治疗方案。疾病是一个不断动态变化过程,患者的舒缓疗护需求也不断变化,因此教育需持续贯穿整个疾病过程。

3.3正视患者内心需求,完善专业舒缓疗护团队 心力衰竭被誉为“死亡的候车室”[22],患者不仅遭受生理上的痛苦,也遭受心理与精神的折磨,他们渴望得到由专业人士提供的专业信息,渴望家人支持,渴望与他人进行交流得到理解与尊重。舒缓疗护不仅致力于改善患者疾病症状还满足患者的社会心理和精神需求。专业的舒缓疗护团队不仅由提供专业治疗的舒缓疗护专科医生、专科护士、心血管医生、全科医生、理疗师及心理治疗师等组成,还由提供非专业护理的志愿者组成。此外,患者及家属既是舒缓疗护团队服务的对象也是舒缓疗护团队小组成员。舒缓疗护团队需加强自我专业能力、聆听患者的内心感受、与患者建立信任关系、重视沟通技巧给予尊重、持续提供专业知识与信息、保持联系的持续与畅通、确保服务的便利性、定期随访并与患者进行疾病及预后讨论共同制订治疗方案。但值得注意的是,虽然专家共识[23]建议在心力衰竭诊断初期及时介入舒缓疗护,并随着疾病的发展,逐渐加重舒缓疗护比重,但部分医生仍倾向于在患者临终期才使用舒缓疗护。此外,由于心力衰竭疾病的复杂性、反复性及不可预测性,舒缓疗护比重的调整也呈现反复性及复杂性,舒缓疗护何时上升为主要治疗措施的时间节点难以判断。舒缓疗护团队应以患者需求为导向,将舒缓疗护与以循证为基础的心力衰竭治疗相结合,并根据患者病情变化及需求变化不断调整舒缓疗护比重,减轻患者症状负担,提升生活质量。

3.4借鉴国外经验并立足本国国情,构建本土化心力衰竭舒缓疗护模式 传统的舒缓疗护为医院提供的门诊舒缓疗护和住院舒缓疗护,其优势在于医院拥有精良仪器设备、可提供多学科团队服务,保证治疗质量。但部分患者希望在熟悉的家庭环境中度过最后的时光,以社区为基础的家庭舒缓疗护模式满足了其需求[15,24]。家庭舒缓疗护模式不仅给患者带来了更多的安全感,还减轻了患者的经济压力[25]。因此,应打造医院-社区-家庭联动的综合舒缓疗护模式,以满足患者需求。此外,应结合我国国情构建符合中国特色的心力衰竭舒缓疗护模式。政府应完善相关法律、法规以支持舒缓疗护的实施与开展,灵活运用“互联网+医疗”为患者提供远程病情监测并建立电子病案实现资源信息共享[26],还可将舒缓疗护纳入基本医疗保险范围并增加其他经济援助以减轻患者家庭经济负担。舒缓疗护团队结合我国国情对患者进行死亡教育,并在尊重患者意愿基础上,赋予家属部分决策权,构建家庭参与式合作型的医疗决策模式。

本研究通过Meta整合总结了心力衰竭患者对舒缓疗护的感知、理解和需求,为完善心力衰竭舒缓疗护团队、构建中国特色心力衰竭舒缓疗护模式提供了参考依据。国内心力衰竭舒缓疗护处于起步阶段,研究较少,建议国内研究者借鉴国外研究经验,以本国国情为基础,政府为主导,中医为特色,加大研究力度,在实践中不断完善专业的、多部门协作的舒缓疗护团队,构建满足心力衰竭患者需求的、符合中国特色的舒缓疗护模式,提高患者生活质量。