医学生对死亡教育需求的调查分析

——以北京市为例

2022-08-20张婧怡寇楠楠

张婧怡 寇楠楠

(1.首都医科大学公共卫生学院,北京 100069;2.首都医科大学医学人文学院,北京 100069)

死亡作为人类的永恒之谜,是与人类社会历史的发展相伴随,同时也是人生命历程中自然的一环。随着现代医学科学技术的发展与老龄化社会趋势的不断加强,死亡作为一种生命的“自然”事件或“技术”事件成为人们关切的焦点,与其相关的死亡教育研究处于起步阶段。死亡教育是探讨死亡的本质,与死亡、濒死和丧恸相关的现象、情感,把正确的死亡知识传递给人们,帮助他们树立正确的生命观,促使人们可以深切体会到生命的意义与价值所在,进而可以克服对死亡的焦虑与恐惧,醒悟、感受生命之美,并使人们得以健康发展,展现人性光辉,活出价值与意义的教育[1]。

死亡教育起源于20 世纪20 年代末的美国,于20 世纪中期开始逐步兴起。20 世纪60 年代末得到迅速发展。1963 年,罗伯特·富尔顿在明尼苏达大学开设了第一门正式的死亡教育课程,此后“死亡教育”开始在美国大学包括医学院校与中学里,有系统且有计划地推广,随后其他西方国家也陆续将死亡教育纳入教育体系中,并取得较好成效。1970 年第一届死亡教育会议在美国哈姆林大学(Hamline University)召开;1970 年创立了与死亡教育相关的第一本专业期刊Omega(后改名为Omega:TheJournalofDeathandDying),与创刊于1977 年的DeathEducation(现更名为Death Studies)和创刊于1996 年的Mortality成为研究“死亡教育”的主要期刊;学界也建立了死亡教育相关的研究中心与专业学会组织,如美国死亡教育研究中心;美国死亡、临终与丧亲国际工作坊等。

我国台湾和香港地区自20 世纪80 年代起展开了死亡教育,如香港将死亡主题纳入到人文课程之中。内地在20 世纪80 年代末,由于国外死亡教育内容的文章经学者翻译并发表后,引起了学术界对这一思想观点与教育实践的重视,尤其是2000 年之后,随着公众生命意义感缺失、对生命漠视等系列社会现象的出现,关注死亡教育研究的学者也越来越多。但目前,国内的死亡教育体系仍然薄弱。

医院作为日常生活中最常见的“生死”场,使得医务人员每天面临着生死问题。作为未来医务人员的医学生需要对死亡的本质与意义有所了解。本文以北京市4 所医学院校医学生为调研对象,开展了一项关于医学院校死亡教育的问卷调研,以了解医学院校死亡教育现状和医学生死亡教育需求。

1 对象和方法

1.1 研究对象

采用抽样调查法,于2020 年7 月-9 月期间,选取北京市医学院校的在校生进行问卷调查。调查对象入选标准:在京就读的医学生;自愿参与调查。排除标准:非在京就读者;不愿参与本问卷调查研究者。

1.2 方法

1.2.1 调查工具

采用医学生死亡教育问卷进行调查,问卷主要包括4 个部分。①基本信息:性别、年龄、专业、民族、是否独生子女、父母亲教育程度、有无宗教信仰、对死亡印象最深的感受等个人背景资料。②死亡教育需求:包括对死亡教育的态度、对死亡教育课程设计与开展的期望等。③死亡教育课程:死亡教育课程内容及形式、授课老师要求等。④死亡教育与医学生:对于死亡教育的需求及对人体实验、安宁疗护等的看法。

1.2.2 资料收集方法

本次采用线上调查的方法,获得调查对象知情同意后,要求调查对象如实填写问卷星。共发放问卷328 份,回收率为100%,其中有效问卷321 份,有效率为97.87%。

1.2.3 数据分析方法

运用Excel2019 处理数据,导入SPSS20.0进行数据分析。采用频数、百分比等指标对医学生的一般资料、死亡教育需求等进行描述性分析。问卷效度分析:将问卷初稿向专家学者请教,确保该问卷能准确反应医学生死亡教育和医学生特性,在预调查之后根据调查结果与被调查者反馈情况,进行问卷修改和完善,使问卷的维度和题项能够准确地表达研究内容,并具有一定的代表性。采用主成分分析探寻医学生死亡教育需求的影响因素;分析医学生对死亡教育课程开设的需求。

2 结果

2.1 一般情况

本次调查对象为321 名医学生,其中绝大多数为女性;21~25 岁的人数最多,占49.53%;大三的学生居多,占24.3%;绝大多数人为汉族,占89.41%;绝大多数无宗教信仰,占96.57%;绝大多数学生的父母无宗教信仰,占90.03%;学生父母的教育程度为大学或大专,占38.32%;59.5%的学生家庭谈论死亡话题频率很低甚至没有谈论过;绝大多数学生对死亡印象最深的感受来自亲人过去罹患重病占比38.01%(表1)。

表1 调查对象基本信息情况

由此可见,本次调查的对象多为父母及本身皆无宗教信仰,大一到大三的医学生较多,大学数家庭对于死亡谈论很少,接触死亡的机会存在一定局限性。

2.2 医学生死亡教育需求

2.2.1 死亡教育需求分析

本次调查对象中,超过一半的医学生此前未听过死亡教育;在对死亡教育有所耳闻的学生中,只有41.23%的医学生所就读高校开设了死亡教育课程;但是,绝大多数医学生未曾修过死亡相关课程,对此有一定的认知与思考;在对死亡教育的态度方面,绝大多数医学生持支持态度,理由包括开展死亡教育有助于心理健康、降低死亡焦虑与恐惧、确立正确且积极的人生观与死亡观、使人们活得更有品质更有尊严,以及提高专业素质水平等,说明医学生已经充分认识到死亡教育的重要性,对死亡教育需求较大;38.32%的医学生认为,中学阶段是最适宜接触死亡教育的年龄;大部分被访者希望在本课程中可以进一步把握健康生命的重要意义,正确理解生命的质和量,正确认识死亡的本质和意义,进而消除或缓解死亡恐惧(表2)。

表2 死亡教育需求

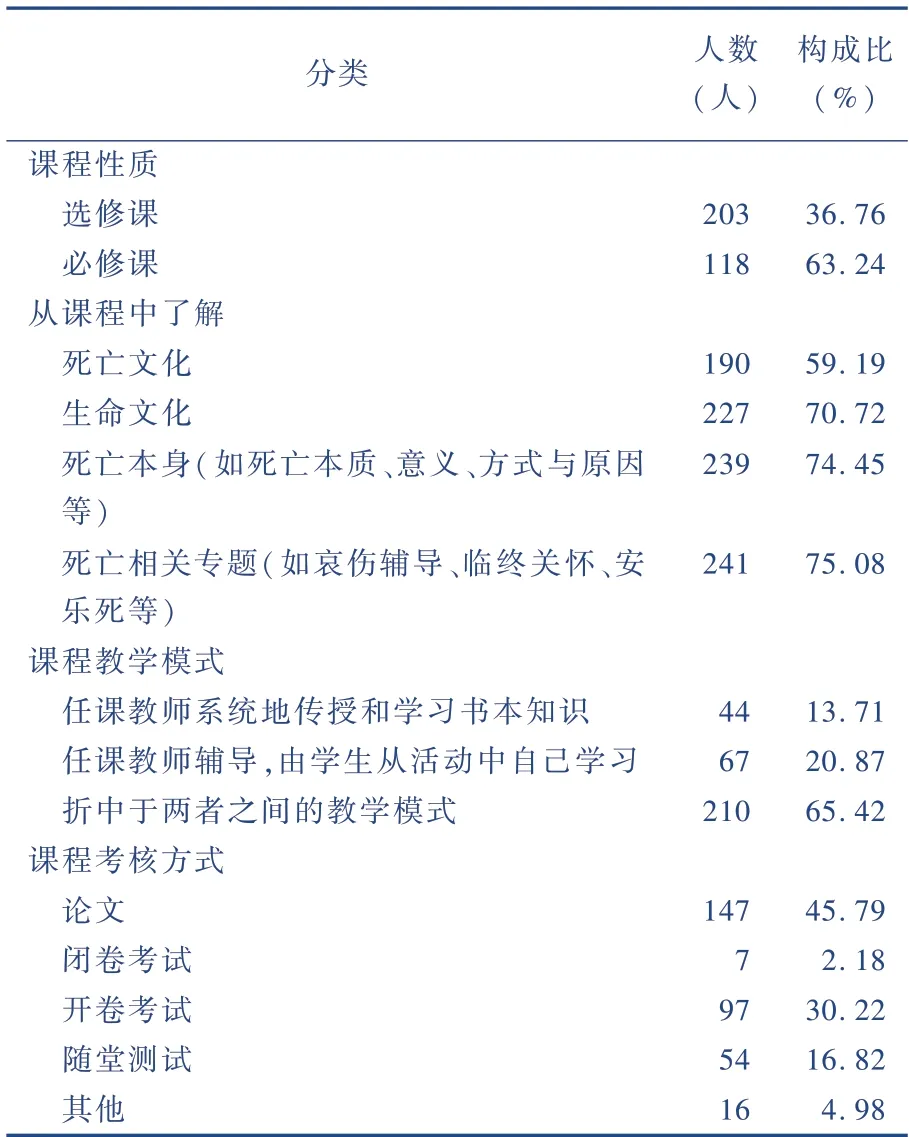

2.2.2 死亡教育课程需求分析

在调查对象中,63.24%的医学生希望将死亡教育课程设置为必修课,并期待从课程中了解死亡及生命文化、死亡本身(如死亡本质、意义、方式与原因等),以及死亡相关专题(如哀伤辅导、安宁疗护、安乐死等);在上课方式方面,绝大多数调查对象希望既可以接受任课教师系统地传授和学习书本知识,又可以从活动中自己学习;对于死亡教育课程,更多的被访者希望将其视为兴趣类课程,希望老师教导、自己体会两道并行,进而更深入地学习死亡相关知识;在考核方式方面,同学们普遍希望写课程论文或者开卷考试,说明更愿意深入思考、体会,表达、交流自己的想法(表3)。

表3 死亡教育课程需求

3 讨论

3.1 医学生死亡教育需求较大

3.1.1 死亡教育的重要性

死亡教育具有极大的必要性和重要性。对于一个人来说,死亡教育有助于其树立正确的人生观与生死观。人终有一死,生与死是其一个人的起点与终点,死亡的到来是不可避免的。因此,了解死亡的本质与意义,理解死亡的内涵,可以帮助人们正确对待自身与他人的死亡,减少死亡的恐惧,在有限的时间里拓宽生命的广度,更好地生活,活出自我价值。其次,对于医学生来说,死亡教育有助于其更尊重生命。即将走上工作岗位的医学生,其职业精神要求其治病救人,要尽心尽力地服务于患者,能够预防与控制疾病。只有从心底里尊重生命,才能更好地践行服务患者的职责[2]。

死亡教育还有助于减轻死亡焦虑。死亡焦虑是死亡相关负面情绪的集合,是一种在日常生活、工作中持续存在的内心活动,而非紧急状况时产生的心理焦虑反应[3-5]。史素娟等[6]曾对医学生死亡焦虑进行研究发现,医学生整体处于高死亡焦虑水平。而薛娜娜等[7]认为接受过相关死亡教育的人产生死亡焦虑并给自身心理状态造成影响的负作用会相应地减轻。López-Pérez 等[8]以青少年群体为研究对象,分析了死亡认知(正面或负面)对死亡焦虑的影响,发现具有正面认知的学生相比于具有负面认知的学生而言,具有更高的接受度、更少的死亡恐惧感和死亡回避率,以及更多的逃避接受率和中立接受度。由此可见,接受死亡教育,帮助医学生能正确死亡本质与意义,从而在一定意义上帮助医务人员减轻日复一日面对死亡而产生的负面心理。

目前我国的大部分医学生未接受过生死教育,走上工作岗位后无法很好地帮助濒死者及其家属克服严重的恐惧及焦虑,帮助患者平静且有尊严地迎接死亡。有学者对国际上的生死教育课程开展情况进行了研究,发现开设此课程的学校或专业有宗教系、哲学系和心理系等,但该学者认为,由于医学院校具有特殊性,与生死的距离更近,因此,更应该率先开设此类课程[2]。医学生这一身份意味着他们需要对生死有着超越常人的深刻领悟,有足够的能力去应对死亡带来的负作用。然而,现实不尽如人意,存在大量生命意识淡薄的人[9]。林楠等[10]发现很多学生在自我认同、安宁疗护及对死亡的态度等方面存在一定的困扰,需要接受死亡教育克服。

3.1.2 现阶段死亡教育的缺失

本次调查结果显示,过半数的调查对象未曾听过死亡教育,而听过死亡教育的医学生中,仅有41.23%被访者表示其就读的医学院校开设了与死亡教育相关课程,如医学伦理学、安宁疗护、姑息医学等。但是,在这些课程中只是涉及死亡、死亡本质与安乐死等内容,这并不是死亡教育专业课程。问卷调查结果显示近80%的被访者对死亡教育的开展是持肯定态度,这与国内学者赵文婷和崔静[11]、曹丹阳等[12]的研究结果相一致。

3.2 专业化死亡教育有待进一步完善

在医学院校进行死亡教育,可开展多种形式,主要包括死亡教育课程的开设、死亡教育实践、死亡教育相关讲座等。

在死亡教育课程开设方面,有学者发现现阶段校内提供的临终护理课程无法满足医学生死亡教育需求,需要更系统化、专业化的死亡教育,并通过专家函询的方式,确立专业死亡教育课程知识体系,包括“死亡教育理论基础”“死亡教育实践”“死亡教育应用”[13]。这也与本次调研中医学生的意见相似,在开设死亡教育课程时,要理论与实践并重。结合调查结果来看,当代医学生更倾向于接受以兴趣为导向的死亡教育选修课,希望在接受教师言传身教的同时可以在实践中有所感悟。彭亚等[14]研究发现,学生期待的课程形式包括观看录像教学片、教师课堂讲授、情景模拟、临床见习等,说明学生更希望死亡教育可以多种形式相互配合。部分高校开设死亡教育的方式主要包括通过阅读生死相关的文学作品或从电影的角度选取一些片段,促使学生们体会生死并进行深入交流。结合本问卷调查结果,在构建死亡教育课程化体系时,学生较偏向采取综合的教学形式,书本与视频、实践相结合,积极组织交流讨论等。

此外,在死亡教育实践方面,医学院校可在开设死亡教育课程的同时组织医学生参观殡仪馆,了解遗体整理、悼念活动等;或是参加死亡体验馆,体验写遗书、立遗嘱等;也可在见习阶段通过安宁疗护病房、重症监护室等接触生命末端场景,感受生与死,从临床实践中感受死亡。在死亡教育讲座、访谈方面,医学院校可定期邀请相关专家学者、医务工作者召开与死亡教育相关讲座、访谈等,使得学生能够与专家学者、医务工作者进行对话,了解死亡、认知死亡,向死而生,更加敬畏生命。

进一步完善专业化死亡教育,有助于促使医学生充分表达想法,进而对生死意义及本质深入思考,端正生死观、意识到生命的珍贵,为日后的临床实践工作尤其是从事安宁疗护工作打下坚实基础。

3.3 死亡教育有助于安宁疗护的推进

安宁疗护是当代热点问题之一,2017 年发布的《安宁疗护实践指南(试行)》《安宁疗护中心基本标准(试行)》《安宁疗护中心管理规范(试行)》3 个文件,开启了我国安宁疗护事业发展的新局面,这对于医生而言更是一项新的挑战。翁珠贞等[15]、郑娟等[16]发现,安宁疗护护理能够有效提升重症患者的生存和护理质量,减少不良反应,因此,具有极大的推广价值。安宁疗护作为一项特殊的医疗手段,对医务人员的要求则更为严苛:需要树立科学的生死观,尊重死亡,尊重患者的权利和意愿,帮助患者平静且舒心地走过最后一程[17]。由此,死亡教育可谓安宁疗护的理论与实践基础之一,在医学院校开设死亡教育课程,设置安宁疗护相关专题,以死亡教育的发展推进安宁疗护产业发展,也有助于进一步实现“健康中国”战略。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明张婧怡:提出、设计研究命题,实施研究过程,获取、提供与分析数据,撰写论文;寇楠楠:提出、设计研究命题,实施研究过程,获取、提供与分析数据,总体把关,审订论文