浅析四时脉特性及其临床应用价值

2022-08-17黄海城汤小荣唐晓敏连嘉惠李慧靖陈振虎许能贵

黄海城,汤小荣,唐晓敏,连嘉惠,李慧靖,王 琳,陈振虎,许能贵,易 玮

(1.广州中医药大学针灸康复临床医学院,广东 广州 510000; 2.广州中医药大学第一临床医学院,广东 广州 510000)

《素问·五脏别论》提出“凡治病必察其上下,适其脉候,观其志意与其病能”[1]23,《灵枢·九针十二原》提出“凡将用针,必先诊脉,视气之剧易,乃可以治也”[2]3。可见,《黄帝内经》将脉诊放在重要位置,脉诊在疾病诊断以及针灸治疗上具有十分重要的意义。

《难经》[3]在脉诊方面提出了“诊病独取寸口”“四时脉”“五脏脉”等观点。其中“四时脉”的论述与《素问》中相关论述十分相似,并且互有补充之处[4]。《黄帝内经》《难经》均对四时脉进行详细的论述,可知其重要性。现从《黄帝内经》《难经》出发,基于五行生克理论,试论四时脉在临床中的应用价值。

1 脉象与四时变化

1.1 脉取手太阴寸口 《黄帝内经》中提出了多种脉法,有“三部九侯法”“尺肤法”“寸口脉法”等。其中,“寸口脉法”应用较广。《素问·五脏别论》:“胃者,水谷之海,六腑之大源也。五味入口,藏于胃,以养五脏气,气口亦太阴也。是以五脏六腑之气味,皆出于胃,变见于气口。”[1]23提出胃作为水谷之海,是五脏六腑精气的来源,手太阴肺与足太阴脾同为太阴,五脏变化可以表现于手太阴“气口”。《素问·经脉别论》提出“权衡以平,气口成寸,以决死生”[1]45,进一步强调通过气口脉可以了解疾病的预后。《难经·一难》提出“寸口者,脉之大会,手太阴之脉动也”[4]1,明确指出“寸口”就是手太阴之脉动,张介宾指出“气口乃手太阴之经脉,在两手寸口”[5]。可见,“气口”与“寸口”是同一概念。寸口脉是经脉汇集的地方,肺朝百脉,从另一角度印证了《黄帝内经》中手太阴寸口脉的重要性。五脏精气可以通过胃气在寸口脉处有所体现,通过诊察寸口脉可以了解精气盛衰以及疾病的病位与预后。此外,相较于其他诊法需要诊察多处“动脉”,寸口脉在临床上应用时更加简便,对于疾病的诊治具有十分重要的临床意义,故以“寸口脉”为基础探讨四时脉的特征及其临床应用价值。

1.2 脉禀胃气,应时而变 《素问·脉要精微论》:“四变之动,脉与之上下,以春应中规,夏应中矩,秋应中衡,冬应中权。”[1]31“规、矩、权、衡”是四时脉的标准和法度。脉象会随着四时而变化。《素问·平人气象论》曰:“春胃微弦曰平,夏胃微钩曰平,长夏胃微软弱曰平,秋胃微毛曰平,冬胃微石曰平。”[1]34在指出脉象会随四时变换的同时,总结了正常的四时脉象,强调正常四时脉象都是在胃气的基础上,带有不同季节的特征。在《难经·十五难》中同样提出四时脉的观点,即“春脉弦,夏脉钩,秋脉毛,冬脉石”[4]7。与《黄帝内经》四时脉的观点不谋而合。此外,现代有学者[6]应用中医脉诊信息采集分析系统分析得出,脉位、脉力随季节同步变化,证明正常情况下脉象会随季节而产生变化。《素问·玉机真脏论》:“五脏者皆禀气于胃,胃者五脏之本也。脏气者,不能自至于手太阴,必因于胃气,乃至于手太阴也。故五脏各以其时,自为而至于手太阴也。故邪气胜者,精气衰也。故病甚者,胃气不能与之俱至于手太阴,故真脏之气独见,独见者病胜脏也,故曰死。”[1]40五脏之气不能直达手太阴,而是必须通过胃气,进一步强调“胃气”的重要性。病理条件下,胃气不能与五脏之气并行于手太阴,通过诊察寸口脉可以了解五脏精气盛衰。《素问·平人气象论》:“平人之常气禀于胃,胃者平人之常气也,人无胃气曰逆,逆者死。”[1]34亦强调胃气对人体的重要影响。《难经·十五难》关于四时脉的论述同样强调“胃气为本”的观点。

2 四时脉象

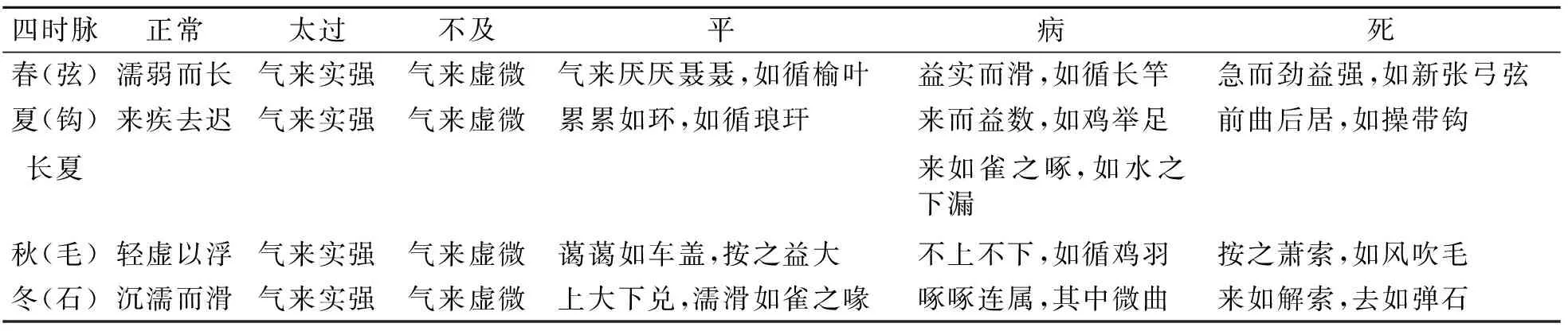

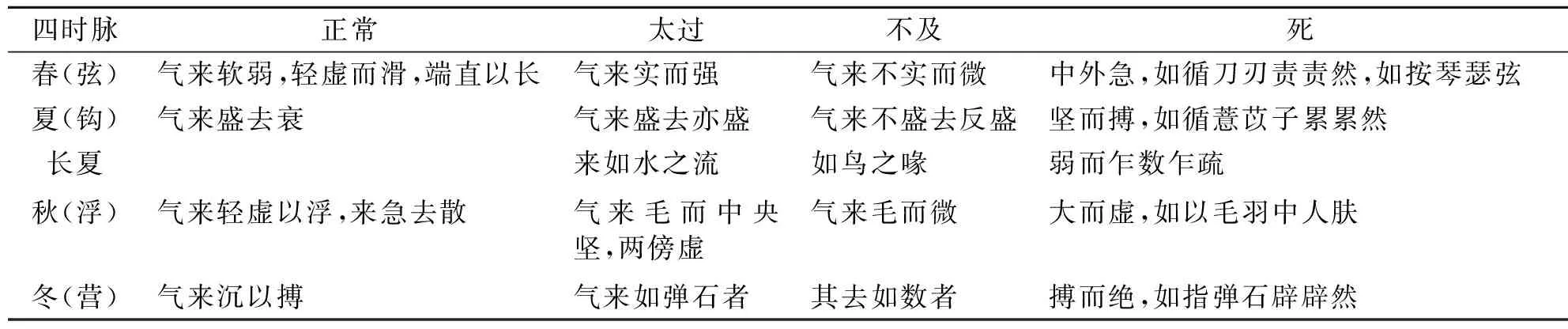

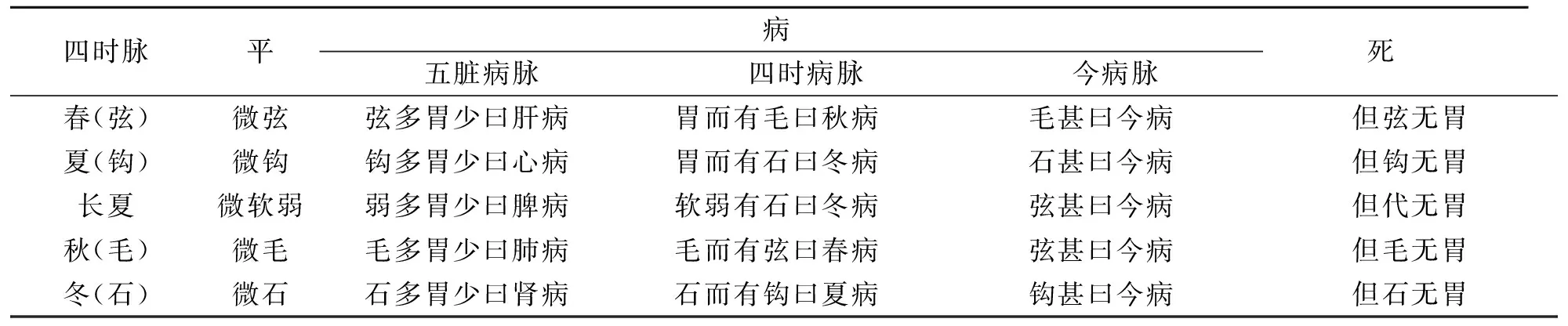

2.1 四时脉象的具体表现 人体在正常的生理条件下,脉象会随着四季的变化而变化,而当人体的平衡被打破,脉象也会随着变化,《素问·玉机真脏论》以及《素问·平人气象论》论述了生理以及病理情况下的四时脉,《难经》中关于四时病脉与《黄帝内经》的论述颇为相似,《素问》详细介绍了《难经》中长夏(脾)脉“太过、不及、病、死”等不同情况下的脉象。相较于《难经》中四时脉象“太过、不及”的较为简陋的描述,《素问》采用取象比类的方法进行详细的介绍,使脉象更加形象,便于理解。此外,《素问·玉机真脏论》所记载的秋、冬季节脉象名称稍有不同,称秋脉为“浮”,冬脉为“营”。《素问直解》提出:“轻虚以浮,毛而浮也……营,犹石也,深藏之义也。”[7]可见仅是名称上稍有不同,脉象并无区别。见表1、表2、表3。

表1 《难经·十五难》四时脉描述

表2 《素问·玉机真脏论》四时脉描述

表3 《素问·平人气象论》四时脉描述

2.2 四时病脉的临床意义

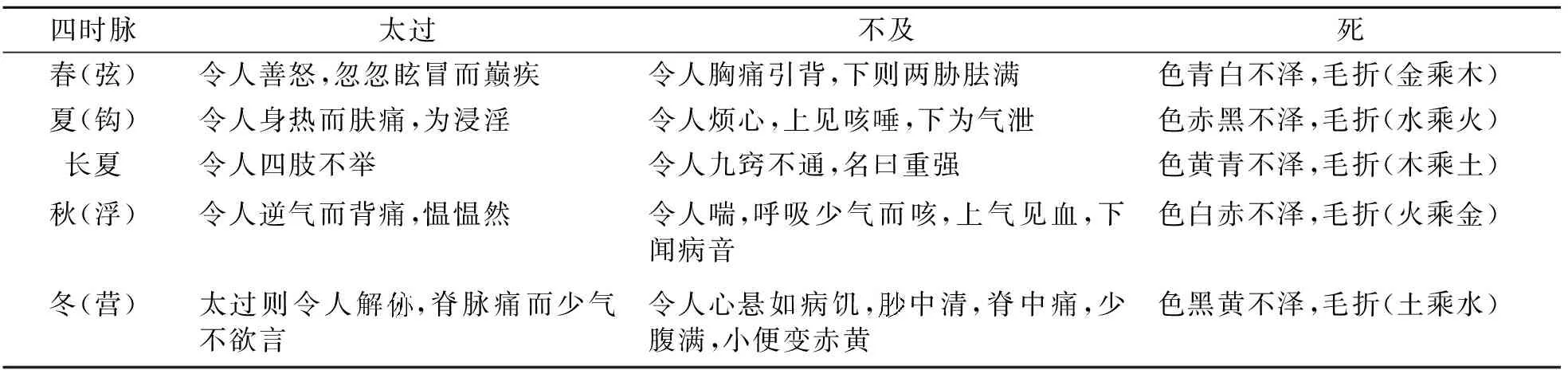

2.2.1 太过与不及在于气之盛衰 《素问·六节藏象论》:“求其至也,皆归始春,未至而至,此谓太过,则薄所不胜,而乘所胜也,命曰气淫。至而不至,此谓不及,则所胜妄行,而所生受病,所不胜薄之也,命曰气迫。”[1]19气太过或不及通过五行生克对五脏产生影响。以春季为例,春季的正常脉象是“弦脉”,当春季来临,“弦脉”表现为“气来实而强”,即脉气实称为“太过”,“弦脉”表现为“气来不实而微”,即脉气不足,称为不及。在《素问·玉机真脏论》中,春脉太过或者不及导致的疾病的表现是“太过则令人善怒,忽忽眩冒而巅疾;其不及则令人胸痛引背,下则两胁胠满。”[1]37春气在肝,怒伤肝,肝气上逆导致出现头部胀闷、眩晕等问题;肝木不足则而所生(心火)受病,则表现为胸痛引背,肝木不足,脾土侮之,则表现为两胁胠满。在这一阶段,未伤及胃气,仅仅是气的强弱不同,《内经》对“太过、不及”两种情况的脉象描述仅停留在“实而强、不实而微”的程度,并未涉及除病脏外其他脏腑的脉象,临床表现也主要为病脏相关的疾病表现为主,病变的层次未深入脏腑。见表4。

表4 《素问·玉机真脏论》四时脉异常时临床表现

2.2.2 病与死取决于胃气有无 《难经·十五难》中对于四时脉的“病”脉与“死”脉的描述与《素问·平人气象论》中判断以上两种脉基本相同,两者皆是从胃气的盛衰出发。以春脉弦为例,《难经》认为“弦多胃气少,曰病。但弦无胃气,曰死”[4]7,《素问·平人气象论》则认为“弦多胃少曰肝病,但弦无胃曰死”[1]35。胃气少则是对应脏腑的疾病,脉中无胃气则是对应该病脏的死脉。可见,胃气在疾病的诊断以及预后方面具有重要意义。《素问·平人气象论》:“所谓无胃气者,但得真脏脉,不得胃气也。所谓脉不得胃气者,肝不弦、肾不石也。”[1]35真脏脉等同于死脉,即脉中无胃气,脉中胃气不足的表现是该脏的病脉。

此外,《素问·平人气象论》还提到“逆四时”的问题,即当下脉象与当下季节五行属性不符合,“所谓逆四时者,春得肺脉,夏得肾脉,秋得心脉,冬得脾脉,其至皆悬绝沉涩者,命曰逆四时。未有脏形,于春夏而脉沉涩,秋冬而脉浮大,名曰逆四时也。”[1]35在指导预后方面,提出“脉得四时之顺,曰病无他;脉反四时及不间脏,曰难已”。当下的脉象与当下季节的脉象对应,疾病预后较好,脉象与当下季节不对应,则预后较差。《难经·五十三难》中提出“七传者死,间脏者生”[4]25的观点,“七传”代表疾病按照五行相克的顺序进行传变,脉象与当下季节五行属性相克的情况相对应,预后差;“间脏”即隔脏相传,疾病按照五行相生的顺序传变,脉象与当下季节五行属性相生的情况相对应,预后好。可见,“逆四时”亦有轻重缓急之分,与当下季节五行属性相生的脉象预后较好,例如春得夏脉(木生火),病易已;与当下季节五行属性相克的脉象预后较差,例如春得秋脉(金克木),病难已。

此外,在基于胃气的盛衰辨别“病脉”与“死脉”上,《素问·平人气象论》提出病变的层次在脏腑,“弦多胃少曰肝病,钩多胃少曰心病,弱多胃少曰脾病,毛多胃少曰肺病,石多胃少曰肾病”[1]34,可见相对太过与不及,病脉与死脉代表病位已经深入脏腑,较前面两者病位更深。

3 结语

中医学的系统思维注重“天人合一”[8],《老子·二十五章》之“人法地,地法天,天法道,道法自然”[9]提出人与天地之间的联系,《素问·宝命全形论》之“人以天地之气生,四时之法成”[1]52指出天地之气以及四时法度对人体有重要影响的观点。《灵枢·邪客》更是从天地与人体形状特点等出发,介绍人与天地之间对应的关系,“天圆地方,人头圆足方以应之。天有日月,人有两目。地有九州,人有九窍。天有风雨,人有喜怒。天有雷电,人有音声。天有四时,人有四肢。天有五音,人有五脏。天有六律,人有六腑。天有冬夏,人有寒热。天有十日,人有手十指……此人与天地相应者也。”[2]136此外,现代有学者[10]利用现代仪器,结合季节研究四时脉,得出四时脉可以用于预防疾病、养生保健、预测疾病转归和辨证论治,可见现代四时脉亦有其临床价值。

无论是《老子》抑或《黄帝内经》等经典,都在强调人体与天地的联系,在治疗上亦强调天人相应的观点,例如《素问·八正神明论》说:“月生无泻,月满无补,月郭空无治,是谓得时而调之。”[1]54四时脉作为人体与天地联系的直接表现,通过诊察四时脉,结合当下季节及五行生克理论,可以了解人体是否处于正常状态,如果处于病态,通过诊察脉中“胃气”的盛衰,可以了解疾病的深浅、治疗的难易以及预后,对疾病的诊疗具有重要的临床价值。