提高高师院校《语言学概论》课程教学有效性的思考

2022-08-17王薇

王 薇

(东北师范大学文学院,长春 130024)

一、引言

《语言学概论》是高师院校汉语言文学专业的一门基础必修课,其教学任务是使学生比较系统地掌握语言学的基础理论和基础知识,并具备运用语言学方法分析语言现象的初步能力。但实际上,高师院校的《语言学概论》课程目前典型又无奈的教学现状是:一方面,《语言学概论》课一般在大学二年级开设,对于刚入校不久、从未接触过语言理论的学生来说,他们普遍认为课程的内容,诸如语言的本质、音位、词义的模糊性等问题都比较抽象,不易理解,想学通学透就更难了;另一方面,在有限的教学时数内,教师多是用一般讲解理论的教学方式,讲授国内外语言学理论研究的观点和大量不易理解的术语,结果是课堂上老师讲得口干舌燥,学生们却还会感觉十分吃力。基于此,课堂教学中教师应根据师范生的特点来提高教学的有效性,最好既不填鸭式地输入大量语言理论知识,也不像开研讨会式地展示研究心得,而是在有限的时间内调动学生的积极性,既完成规定教学内容的讲授,又能有一定程度的有效拓展。在长期的语言学理论教学实践中体会到,要想提高高师院校《语言学概论课》的教学有效性,教师应做到以下几点:立足于院校的师范特点,争取语言理论和教学实践的有机结合;立足于语言的多样性特点,引导学生思考语言理论的中国化问题;立足于语言学教材的实际情况,适当地拓展教学内容。

二、立足于院校的师范特点,争取语言理论和教学实践的有机结合

高师院校的最大特点是大多数的毕业生未来都会走上教师岗位。所以学生们在校期间更关注的是学什么会对未来的工作有益。很显然,所有的理论课都面临着如何处理好和实践应用的关系问题,而高师院校的理论课同时又面临着如何处理好和师范性相结合的问题。当然,理论是在一定范围内具有普遍适用性的系统化知识,它来自实践,但又不局限于当下的实践。理论既是人类认识的总结,又是人类认识活动的工具[1]。

高师院校的《语言学概论》课程教学,不仅要向学生讲授语言的本质、语言系统的构成、语用学等基础理论知识,还要介绍诸如社会语言学、认知语言学、话语分析等交叉学科的基本理论知识,帮助学生建立完善的语言学科体系,为将来的中学语文教学及进一步的学术研究打下基础。最直观有效的就是教师可以在课堂上把初高中的文本引进来,这样既可以用实例把抽象的理论解释清楚,同时也可以“悄悄”地教“未来的青年教师”如何从语言学的角度解读文本。也就是“在语言学课堂上,要能够有效利用来自文学作品中的经典的言语形式或言语故事,启发学生从语言学角度对之进行多维度的鉴赏和研究。”[2]

比如讲授语义变化的模式时会讲到反义模式,反义模式是指语言单位感情临时改变的模式,实际表达中的反义模式会把一种对立的语言单位颠倒过来,使交际更生动活泼,可以起到正面使用无法产生的效果。教师可以把语文课本中选取的《藤野先生》和《红楼梦》文本中的语句作为例子,对“感情临时改变的模式”进行讲解,如“也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。” “油光可鉴”和“标致”的词义在这里就是典型的临时由褒义变成了贬义,是鲁迅先生常使用的一种反义模式;而“都像你这泼皮破落户才好呢”则是《红楼梦》中李纨戏称凤姐的话,“泼皮破落户”表面是贬,实则是夸凤姐能干的一种由贬而褒的表达。

再比如在讲词义的民族性时,教师在理论上强调不同民族生存的地域环境、历史、文化传统、社会心理以及民俗风情的不同,导致人们认识上的不同,这种差异反映在词义上,进而造成了词义的民族特点。为了更进一步讲清楚民族性的具体表现,教师可以把课本中选取的《林黛玉进贾府》中的亲属称谓拿来作例子,即“外祖母、外孙女、侄女、外甥女、舅舅、舅母、哥哥、嫂子”等,由此而讲一讲中国的亲属称谓系统的民族性特点。“理论是骨架,说明理论的贴切、生动的语言现象或事例是血肉:既有骨架又有血肉,基础理论课才能鲜活起来,才能有生命,才能吸引人。”[3]汉语的亲属称谓系统是世界上独一无二的,再与英语或其他语言的亲属称谓对比着讲,肯定会引起“00后”学生们的学习热情,这些语义系统的知识也必然会对他们未来的教师工作有帮助。

有人说,语言学教学应该把抽象的理论生活化,具体化和实用化[4],而高师院校语言学课堂上,教师应该是把抽象的理论生活化和实用化的人。教师这样做,必将有利于提高语言学课堂教学的有效性。学生们走上教学岗位,就会用所学的语言理论知识,在教学过程中更好的从不同角度思考和解读不同的文本。

三、立足于世界语言的多样性特点,引导学生思考语言理论的中国化问题

人类用于交际的语言有几千种,这种特性被称为“语言多样性”。从本质上来讲,语言理论应是建立在世界众多语言种类且每种语言有其自身的特征,具有复杂性的基础之上的。沈家煊说:“我们不仅要有汉语自身的眼光,也要有印欧语的眼光、美洲印第安语的眼光、非洲语言的眼光,当然还要有国内少数民族语言的眼光,总之,要有一个广阔的语言类型学的眼光。”[5]

但目前来讲,高校《语言学概论》课堂上讲授的语言学理论基本上是西方的语言理论体系,而西方语言理论研究的基础是建立在印欧语系材料之上的,完全忽略了汉语言的特点,还真是没有“一个广阔的语言类型学眼光”。这很大程度上是缘于语言学界都熟知的汉语的特殊性,萨丕尔在《语言论——言语研究导论》中就说:“从拉丁语到俄语,我们觉得视野所及,景象大抵是相同的,尽管近处的、熟习的地势已经改变了。到了英语,我们好像看到山形歪斜了一点,不过整个景象还认得出来。然而一来到汉语,头上的天都变了。”[6]可见,汉语的语音、词汇和语法系统与其他语言的差异有多么明显。

中国现代的语言学研究长期把西方语言学理论生搬硬套在汉语言的研究中,造成了语言理论和汉语实际情况大量不相适应的地方。如成分分析法、层次分析法等,均以西方语言为基础而建立,用来分析汉语的语法结构当然就有各种不合适宜。

当前有越来越多的研究者认为,在“拿来”西方语言理论之后,应该有一个中国化的过程,才能减少“汉语例子扣上西方帽子”这种不合适宜的情形反复的出现。这里所说的中国化,就是从中国的实际出发,研究中国语言(以汉语为主)的特色研究方法和价值取向。

讲授高师院校的语言学理论课,教师当然也是要以全世界复杂多样的语言为研究和表述对象的。那么,教师一方面应具有广泛的学术视野,课上所引证的语料必定十分丰富,也应适当地讲授最新的研究动向;另一方面,教师在“拿来”西方语言学理论时,更应在尊重语言多样化的基础上,遵循汉语的实际情况。那么具体怎样做呢?简单的讲,就是在讲授过程中教师要先把西方语言学理论中先进的观点和方法讲解详尽,而后在应用到汉语分析中就要“见招拆招”,讲出汉语的独特性来,进而引导学生思考语言理论中国化的问题。

语音是语言学中物质性最强的要素,而且各民族的语言在语音方面的规律有不少相同之处,如所有语言的语音都有音高、音强、音长和音质这四个要素,等等。西方的音位理论出现较早而且理论体系较为完善,那我们就“拿来”分析和研究汉语的音位系统。与此同时,教师还应引导学生思考汉语语音的独特性。如讲授语音部分的音高问题时,就可以让学生读一读赵元任先生写《施氏誓食十狮》的故事,他们会发现汉语不同音高是可以区别意义的,四个音高就可以讲一个生动完整的故事,这绝对是汉语语音的独特魅力:

石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。氏视十狮,恃矢势,使十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,氏始试食十狮尸。食时,始识是十狮尸实十石狮尸。试释是事。

经过这样的讲解,学生们不仅会掌握音高这个普遍性的概念,也会在头脑中刻下汉语音高的特点是独一无二的这个信念。

再如,教师在讲授直接成分分析法时,会讲到这种分析法是美国描写主义语言学派的布龙菲尔德提出的,自从产生之后就影响广泛。但也应告诉学生,这种方法进入中国后,中国的研究者们就发现,这种方法在分析汉语时是不能完完全全地好用的,必须把它处理得有一些中国特色才可以。比如:

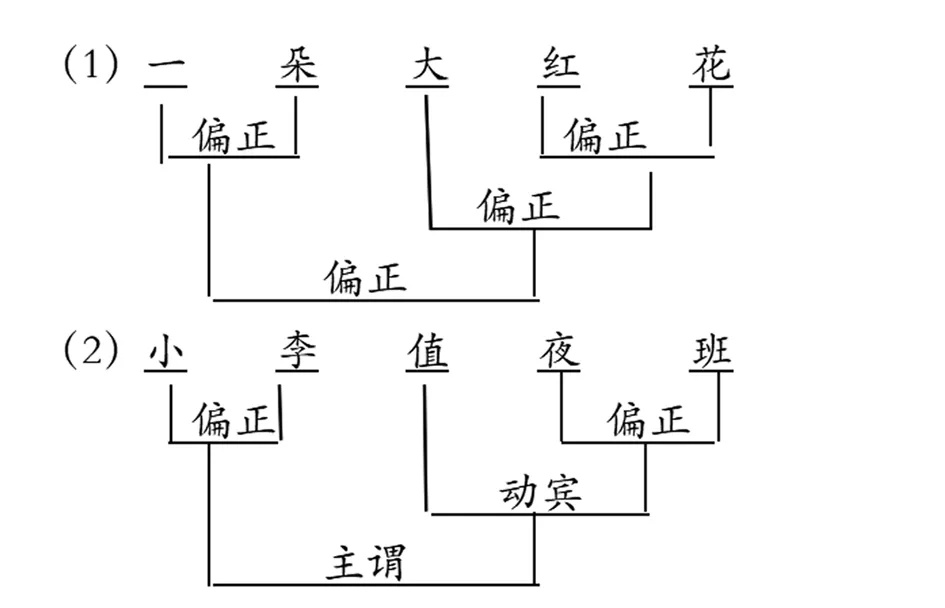

对(1)(2)两例进行分析时,如果只是按“拿来”的分析方法进行直接成分分析,会出现两例的直接成分的关系架构是完成一致的现象,可是在汉语里它们却是表达完全不同意思的。也就是说,汉语是重视成分间句法关系的语言。那么,在运用直接成分分析法时就需要我们把成分间的句法关系分析并标示出来(如图),这样我们就可以看到,(1)(2)两例的结构层次虽然相同,但句法关系不同,而句法关系的不同决定了它们是不同的两个语言片断。分析并标示句法关系,可以说是中国语言学研究者进行的语言理论中国化的成功典范。

高师院校培养的学生是未来语文教学一线上优秀的师资力量,他们应有开阔的视野,接受和学习最新最先进的知识,这其中也包括语言理论方面的知识。高师院校讲授《语言学概论》课的教师有责任和义务,在语言理论的学习方面提供给学生开拓理论视野和关注汉语现状的机会,进而有效提升学生深入思考语言理论中国化的意识。

四、立足于语言学教材的实际情况,适当地拓展教学内容

进入新世纪以来,随着大数据和AI技术的迅猛发展,语言学的地位逐渐凸显,也出现了大量与语言研究相交结合的交叉学科。但目前,国内现有的《语言学概论》的教材基本上是以普通语言学的理论框架为主,即教材主要以语言的本质、语音、词汇、语法、语义等与语言本体相关的内容为主,而且内容大多仅是介绍性质的;对语言学与其他学科融合而成的边缘学科的介绍很不充分。可以说还没有紧跟上蓬勃的社会发展现实。那么,在高师院校的《语言学概论》课上,为了提高教学的有效性,教师就应立足于教材的实际情况,在谋求教材升级的过程中,处理好语言本体内容讲授的深度和广度,适当地拓展教学内容。

要想把《语言学概论》课讲得既让学生感兴趣又有一定深度和广度,教师可以从活生生的语言现象入手,引导学生从形式到内容,从形式到功能进行深入的思考和分析。比如在讲格赖斯的“合作原则”和利奇的“礼貌原则”时,可以先与学生交流一些问题,诸如“同学借钱不还时,你怎么说?”“朋友的父母当你的面夸朋友,你会怎么说?”然后,师生一起思考,尽可能地列出不同情境下的不同回答方式,再带领学生结合言语交际合作原则和礼貌原则逐一地分析每种说法的利弊,找出原因。最后,可以让学生用课堂上学到的思考路径和分析方法,课后试着分析一段话语,形成学年论文提交。这样就既可以教导学生学会得体地使用话语,也引导学生对所学的理论进行较为深入的思考。

耶鲁大学校长理查德·雷文说:“大学教育的根本不在于开设花样繁多的课程,不在于输灌大量杂乱无章的知识,而在于培养学生思考的本领或发现知识的能力。”[7]因而,《语言学概论》课的教师需要把与语言学有关的交叉学科的核心观点及发展状况讲授给学生听,让他们不仅有理论的深度,还对这个领域现状有较为广泛和全面的了解。比如在讲到词义的模糊性时,会讲到形容词性模糊词,如汉语中的“长”和“短”,英语中的“pretty”和“beautiful”等等,这样的形容词性模糊词的模糊性比较明显,精确程度都很难确定。

那么,教师应在讲授模糊性词语现象的基础上,适当地传授给学生有关模糊性理论的更为深入的内容。如对语言来讲,模糊性可谓是自然语言的一种本质属性。新兴的模糊语言学就是把模糊集合论与现代语言学相结合而形成的一门新兴学科,模糊集合论的提出者认为不能精确划分的类在人类的思维中起着重要的作用。集合中的元素对集合的隶属度除了用传统方法中的0和1两个真值来表示之外,还可以取这两值之间的任意一个实数来表示。隶属度越接近1,属于程度就越高,隶属度小一些的,属于程度也就低一些[8]。同时,还可以进一步传授给学生,模糊理论的提出不仅开辟了语言学研究的新领域,也带动了实践中诸如自动控制这样的大型、复杂的系统中的“模糊”热。

当然,语言学的发展迅猛,可以拓展的内容目前不仅有模糊语言学、心理语言学、社会语言学、计算语言学等众新兴多交叉的语言理论体系,还有研究视角不同的各个语言学流派,各派影响巨大的代表人及他们的理论观点。这些交叉学科的繁荣、各学派各代表人不同观点的百家争鸣,不仅促进了语言学理论的发展和进步,也从侧面呈现了语言理论教学内容的丰富性和深入性。

这些拓展的内容会帮助学生建构一个有关语言研究的相对全面的理论框架,在提高课堂教学有效性的同时,还开阔了学生思路,让对语言问题感兴趣的同学课后有再深入思考和研究的方向。当然,从与实践结合方面来讲,可以说是增加了未来的青年教师们对初高中文本解读的有效解析思路。

五、结语

综上,高师院校的《语言学概论》课的培养目标,是要培养可以运用语言理论解决语文教学中语言问题的青年教师。为此,教授《语言学概论》课的教师要提高教学的有效性,应做到在教学中立足于高师院校的师范特点,争取语言理论和教学实践的有机结合;立足于语言的多样性特点,引导学生思考语言理论的中国化问题;立足于语言学教材的实际情况,适当地拓展教学内容 。当然,这几方面要想全部做得好也不是一蹴而就的,需要教师不断地实践和探索。教师的教学方法得到了学生的认可,《语言学概论》课堂教学的有效性会有明显提高。期待不远的将来,高师院校的学生对《语言学概论》课程都能产生浓厚的学习兴趣,愿意在教师的引导下运用所学的语言理论知识,观察和思考身边的语言文字现象,分析和挖掘文本或语篇中隐藏的形形色色的深意。