中药止泻敷贴联合抚触在腹泻患儿护理中的应用研究

2022-07-21林欣

林欣

(广西中医药大学附属瑞康医院,广西南宁 530011)

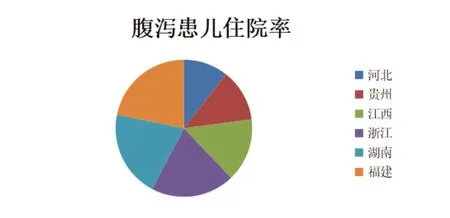

腹泻是由多种因素引起的,以大便次数增多及大便性状改变为主要特点的消化道综合征。腹泻在中医中又称为泄泻,由于脾虚湿盛、脾失健运所致,治以运脾化湿[1]。腹泻是儿科中的常见病、多发病。6个月-2岁婴幼儿发病率高,1岁以内患儿约占半数。一年四季均可发生腹泻,以夏秋季节发病率最高。严重的腹泻可能引起患儿脱水、电解质紊乱。腹泻是造成小儿营养不良、生长发育障碍以及众多家长心里焦虑的主要原因之一,从发病率来看,农村高于城市[1]。根据中国各地统计资料,小儿腹泻占儿科同期总住院人数百分比分别为:河北12.43%、贵州14.43%、江西17.5%、浙江23.14%、湖南23.99%、福建25.5%,见图表。在广西农村,有的患儿一年发生腹泻5~6次;在湖北农村中,平均每人每年发生腹泻1.28次。浙江一年内重复发生腹泻者占62.51%。但小儿腹泻的病死率远远比国外低,河北0.83%~0.92%、贵州0.79%、福建1%、江西2.5%[2]。

一、腹泻的中西医治疗方法

目前治疗腹泻病的方法有很多,西医的治疗:抗生素治疗如甲硝唑;微生态疗法如双岐杆菌制剂;肠黏膜保护剂如蒙脱石散;对症治疗如腹胀者肌内注射新斯的明或肛管排气;补充锌剂等。中医的治疗:湿热泻应清热化湿,方选葛根芩连汤加减;风寒泻应散寒化湿,方选参苓白术散加减;脾肾阳虚泻应补脾温肾、固涩止泻,方选附子理中汤合四神丸加减;气阴两伤应健脾益气、酸甘敛阴、方选人参乌梅汤加减;阴竭阳脱应挽阴回阳、救逆固脱、方选生脉散合参附龙牡救逆汤加减[1]。由于腹泻病情复杂、易反复,小儿依从性差、服药困难等原因影响疗效。

二、中药止泻敷贴

(一)中药止泻敷贴的定义及作用

中药止泻敷贴是将具有止泻功能的中草药成分制作成药剂直接作用于人的穴位,使药物进入血液循环,其药源广泛、使用简单、安全可靠、发挥治疗腹泻的作用[3],它是一种典型的中医外治方法,“外治之理即内治之理”,中药止泻敷贴部位多选择脾胃经、大小肠经或任督穴位,能提高抗病能力,调节自身机能[4],避免药物毒副作用,明显提高病灶区药物浓度,缩短病程;抚触按摩是对婴幼儿皮肤进行科学、温和的刺激,可促进婴幼儿健康发育,还可调节胃肠道功能,改善消化不良,减少腹泻次数和量,使摄入增加;而改良抚触法是在国内外通用的抚触法即对患儿的头部、胸部、腹部、四肢、手掌、手指、足底、脚趾、背部等进行全身按摩[5]的基础上加按揉长强穴位,按揉长强穴可以促进腹泻患儿的肛提肌、肛门外括约肌发生收缩,从而提高机体张力,有效防止脱肛[6]。

(二)国内中药敷贴的研究现状、发展趋势

在国内,中药敷贴多采用理气、清热、祛湿、健脾及温里的中药,并且选取的穴位主要在脐部如神阙穴、脾胃经等,它们的共同作用有健脾止泻的效果。

吉日嘎拉图等[7]运用敖勒盖-13味散制成糊状贴敷于神阙、建里、下脘和关元等穴位,用于治疗6个月至3岁的儿童腹泻及肠痉挛,临床治愈率高达88.3%。廖华芬等[8]运用苍术、白术、藿香等自制成“调脾散”敷于神阙、中脘等穴位用于治疗小儿脾虚泄,能达到治疗效果,操作简单,成本低廉,不良反应少,而且疗效快,更适合小儿,值得推广。王晓燕等[9]运用中药粉碎混匀醋调成饼敷于脐部主要治疗湿热型腹泻,治疗组患儿疗程明显缩短,伴随症状明显改善,临床疗效明显优于对照组。王海艳等[10]运用银柴胡、防风、乌梅等中药调和香油敷于神阙穴用于治疗小儿迁延性及慢性腹泻,临床效果总有效率达93.4%。杨红叶等[11]用王氏保赤丸4~5支制作成粉,以甘油混成糊敷于脐部和足三里治疗婴幼儿腹泻,观察组临床效果明显提高。陈丽冰[12]采用中医辩证对2岁以下不同泄泻症型患儿施护,联合脐穴敷贴,观察组总有效率高于对照组,止泻时间短于对照组。廖学俊等[13]对婴幼儿腹泻辩证分三种类型,分别用自制中药贴敷神阙穴,治疗组在改善患儿临床症状和止泻时间方面优于对照组。申建国[14]用中药成分丁香、吴茱萸、细辛等制成中药敷贴贴于神阙穴,发现此研究能缓解外伤性胃肠功能障碍患者的临床症状,恢复肠道功能,临床疗效显著。莫运喜、钟兰芳[15]用自制中药(热泻散、寒泻散)贴敷神阙穴治疗小儿消化不良型腹泻,研究组改善临床症状持续时间短于对照组。莫运喜[16]用消旋卡多曲联合神阙穴敷贴治疗小儿腹泻,发现具有显著疗效,有利于缩短患儿便检恢复时间、退热时间及住院时间,同时能改善免疫功能。于吉聪[17]用自制中药丸贴敷天枢、中脘和脐部治疗小儿腹泻,观察组在止泻时间、改善大便性状和临床症状等方面优于对照组。杭晓娟[18]将王氏保赤丸磨成粉,用黄酒及甘油调成糊状,敷于神阙、龟尾用于治疗80例腹泻患儿,发现临床疗效明确,值得推广。周燕萍[19]用自制壮药贴敷神阙、天枢、足三里和涌泉穴治疗脾胃虚弱型小儿秋季腹泻,观察组临床疗效明显优于对照组。

目前已有部分学者重视研究中医药敷贴及抚触在治疗及护理腹泻患儿的作用,但未将两者的治疗作用结合起来研究,且大多仍停留在单组的临床观察或回顾性研究,前瞻性研究少,作用机理不明确,在研究方法上尚有缺陷,且其疗效没有进一步的深究。故有学者研究将中药止泻敷贴与改良抚触法联合用于腹泻患儿,观察其应用效果,为临床实践及推广提供依据。

三、抚触按摩

(一)抚触按摩的定义

抚触按摩是对婴幼儿皮肤进行科学、温和的刺激,可促进婴幼儿健康发育,还可调节胃肠道功能,改善消化不良,减少腹泻次数和量,使摄入增加;而改良抚触法是在国内外通用的抚触法即对患儿的头部、胸部、腹部、四肢、手掌、手指、足底、脚趾、背部等进行全身按摩[18]的基础上加按揉长强穴位,按揉长强穴可以促进腹泻患儿的肛提肌、肛门外括约肌发生收缩,从而提高机体张力,有效防止脱肛[19]。

(二)国内外抚触的研究现状、发展趋势

抚触按摩作为辅助治疗手段或临床护理技能,在古希腊、古埃及、古印度等就按摩在临床治疗和康复护理的作用中有较深刻的历史记载。于1940年,Margar[20]对新生儿按摩的研究,在临床中观察到如果婴儿从出生后数周能得到抚触,不但能促进呼吸及循环功能发育, 还能使婴儿浅而不完全的呼吸变得较平稳。而美国迈阿密大学Field[21]及其同事于1986年,率先对早产儿抚触进行了临床观察,发现抚触可促进早产儿的生长发育。有研究表明,温和的抚触可伴随胃肠道的胃泌素、胰岛素等分泌增多,增强迷走神经活性,使婴幼儿食欲增加,同时抚触增加婴幼儿的睡眠时间,减少婴儿焦虑和不安,两者均有利于体重增加和体格发育。抚触也能促进婴儿β-内啡肽,5-羟色胺、肾上腺皮质等激素的分泌,可增强免疫功能,提高健康水平,促进生长发育[22-24]。一项研究对HIV阳性的成年人进行1个月以上的按摩治疗,发现他们的自然杀伤细胞数目及其活性有明显增加,显示按摩能促进人体的免疫功能[23]。

学者们对抚触中使用的润滑油有一定的研究。印度的一项研究[25]表明使用椰子油按摩的效果要优于石蜡油,因为局部使用一些天然油脂能改善皮肤的屏障作用, 帮助调节体温, 这些对于婴幼儿的生长发育有一定的益处。Agarwal KN[26]等人通过研究草本油脂、芝麻油、芥子油以及石蜡油对抚触效果的影响, 发现芝麻油对新生儿睡眠和生长都有改善作用。但也并不是所有的天然油脂对新生儿都有利,Luke C[27]认为芥子油能加速皮肤水分的流失, 因而并不适合用于抚触。

也有学者对按摩的力度有研究。Field T[28]等比较了不同的按摩力度对早产儿的影响,结果发现适中力度按摩组较轻度力度按摩组,早产儿体重增加明显,深度睡眠减少,心率下降,迷走神经张力增高,因此说明适中的力度按摩更有利于早产儿放松以及增加体重。

四、结束语

小儿腹泻可使患儿出现腹泻、脱水且并发发热等临床表现,严重脱水者如不能有效治疗及护理可导致死亡[29-30]。腹泻患儿由于在接受治疗及护理时容易产生情绪波动,对静脉穿刺具有一定的抗拒感,因此常规治疗对于腹泻患儿的治疗及护理造成不能顺利进行、预后不良等影响[31-32]。

中药止泻敷贴是将具有止泻功能的中草药成分制作成药剂直接作用于人的穴位,使药物进入血液循环,发挥治疗腹泻的作用,它是一种典型的中医外治方法,能提高抗病能力[33-34];抚触按摩可促进婴幼儿健康发育,调节胃肠道功能,改善消化不良,减少腹泻次数和量,使摄入增加。而改良抚触法是在国内外通用的抚触法即进行全身按摩的基础上加按揉长强穴位,有研究表明抚触按摩可促进婴幼儿健康发育,还可调节胃肠道功能,改善消化不良,减少腹泻次数和量,按揉长强穴可以有效防止脱肛[35-36]。

综上所述,中药止泻敷贴联合改良抚触法是一种简便易行且副作用少的护理技术,可以提高患儿舒适度,减少住院时间,降低医疗费用,易于接受和推广,能发挥其良好的经济和社会效益。