儿童期心理虐待与大学生抑郁的关系:侵入性反刍的中介作用和自然联结的调节效应

2022-07-18代文武李兆岚

代文武 李兆岚 贾 宁

(河北师范大学教育学院,石家庄 050024)

1 引言

抑郁是一种常见的消极情绪(周佳惠, 2019), 不仅会使个体产生失眠、饮食失调等生理心理疾病(Duffy et al., 2019),还可能对其学业成绩和未来发展与成功产生不利影响(Boyraz et al., 2016)。大学阶段作为青少年晚期到成人的过渡时期,面对着诸多的变化,会导致大学生拥有更高的抑郁风险。一项元分析研究分析了113项共185787名中国大学生的数据,发现中国大学生抑郁总患病率达28.4%,这表明中国大学生总体抑郁患病率仍然较高(Gao et al., 2020)。因此,探究引发抑郁的相关风险因素和保护因素至关重要。

在针对抑郁的风险因素探究中,儿童期心理虐待是一个公认的远端风险因素(Nelson et al., 2017)。儿童期心理虐待作为个体成长过程中的创伤性事件,是指个体在儿童期成长过程中,遭遇抚养者持续重复的一系列不恰当的抚养方式,包括恐吓、贬损、干涉、纵容和忽视五种类型(潘辰等, 2010)。儿童期心理虐待往往具有隐蔽性,与个体不良的情绪具有很强的相关性(杨玲等, 2019)。横断研究和纵向研究的结果均发现,儿童期虐待会增加个体的抑郁水平 (Bifulco et al., 2014; Blum et al., 2019; Moretti & Craig, 2013; Rehan et al., 2017)。一项元分析研究对12个研究共4372名被试的数据进行分析,探究了儿童期不同的虐待类型对抑郁症的具体影响,结果显示心理虐待与抑郁的关联平均效应d=0.93,95%置信区间为[0.93, 0.93],明显高于其他虐待类型(Infurna et al., 2016)。以往研究揭示了儿童期心理虐待对抑郁的影响,然而对儿童期心理虐待到抑郁这一过程中的作用机制探究得还不够。因此,本研究将再次验证儿童期心理虐待与抑郁之间的关系,并进一步探讨该关系的机制。

要进一步探究儿童期心理虐待与抑郁之间关系的机制,就需要探明二者之间的重要中介变量。根据反应风格理论(Nolen-Hoeksema, 2000)可知,反刍是引发抑郁并影响其持续时间的重要易感因素。侵入性反刍作为一种特殊的反刍形式,是指创伤事件不由自主地进入个体的认知世界,导致其进行消极思考的过程(Cann et al., 2011)。有研究发现,个体的反刍思维能显著正向预测抑郁水平(韩秀, 2015)。且结合侵入性反刍的概念背景可以推断出,具有高度侵入性反刍的个体通常只会关注失去的消极的方面,而无法处理其他其关心的问题,这会增加复杂的悲伤反应,从而提升其抑郁水平。另一方面,有研究证实,儿童期虐待能显著正向预测个体的反刍行为(向燕辉等, 2021)。儿童期是情绪调节技能发展的关键阶段(Eisenberg et al., 2010),但以虐待为主的成长环境会破坏儿童有效行为的发展。因此,在以虐待为主环境中成长的个体可能不会获取有效的情绪策略。以大学生群体为被试的研究发现,个体的情感调节困难是心理虐待和抑郁症关系中有效的中介变量(Coates & Messman-Moore, 2014)。侵入性反刍作为不适应认知情绪调节其中的一个策略(Nolen-Hoeksem & Lyubomirsky, 2008),可能也是儿童期心理虐待与大学生抑郁关系的中介变量。

尽管侵入性反刍会影响大学生抑郁,但效应的大小可能因人而异。探究侵入性反刍与抑郁之间的调节机制有助于回答“何时”效应会显著变化这一问题。自然联结可能调节了侵入性反刍与抑郁的关系。自然联结反映的是人与自然之间的一种亲密关系,体现在对自然产生依恋的情感、与自然合为一体的认知和感受自然吸引且愿与自然共处的身体体验这三个方面(李一茗等, 2018)。根据自然减压理论可知,自然环境具有天然的减压作用,自然联结的减压效果主要是因为能恢复个体的控制资源(王财玉等, 2021; Ulrich et al., 1991),而个体侵入性反刍的出现会占用有限的认知控制资源(金童林等, 2020)。这表明,相较于低自然联结个体,高自然联结个体在恢复控制资源上更快。也就是说,在应对同等程度的侵入性反刍时,高自然联结个体能更快地恢复控制资源,这对侵入性反刍带来的负面效应起到补偿作用,从而降低抑郁倾向;从行为反应模式可知,高自然联结个体和低自然联结个体对侵入性反刍的反应是不一致的,高自然联结个体会接触更多的自然场景(Hinds & Sparks, 2008),这些场景的出现能促使个体进行必要的心理清扫,解决挥之不去的想法,将注意力从进行消极的自我描述性思维转向其他地方,增加积极情绪体验(赵欢, 吴建平, 2010; Wells et al., 2019),从而降低抑郁倾向。且一项元分析的结果发现,基于自然的干预措施对于改善抑郁情绪症状效果显著(Coventry et al., 2021)。根据上述分析,自然联结可能在侵入性反刍与大学生抑郁的关系中起调节作用。

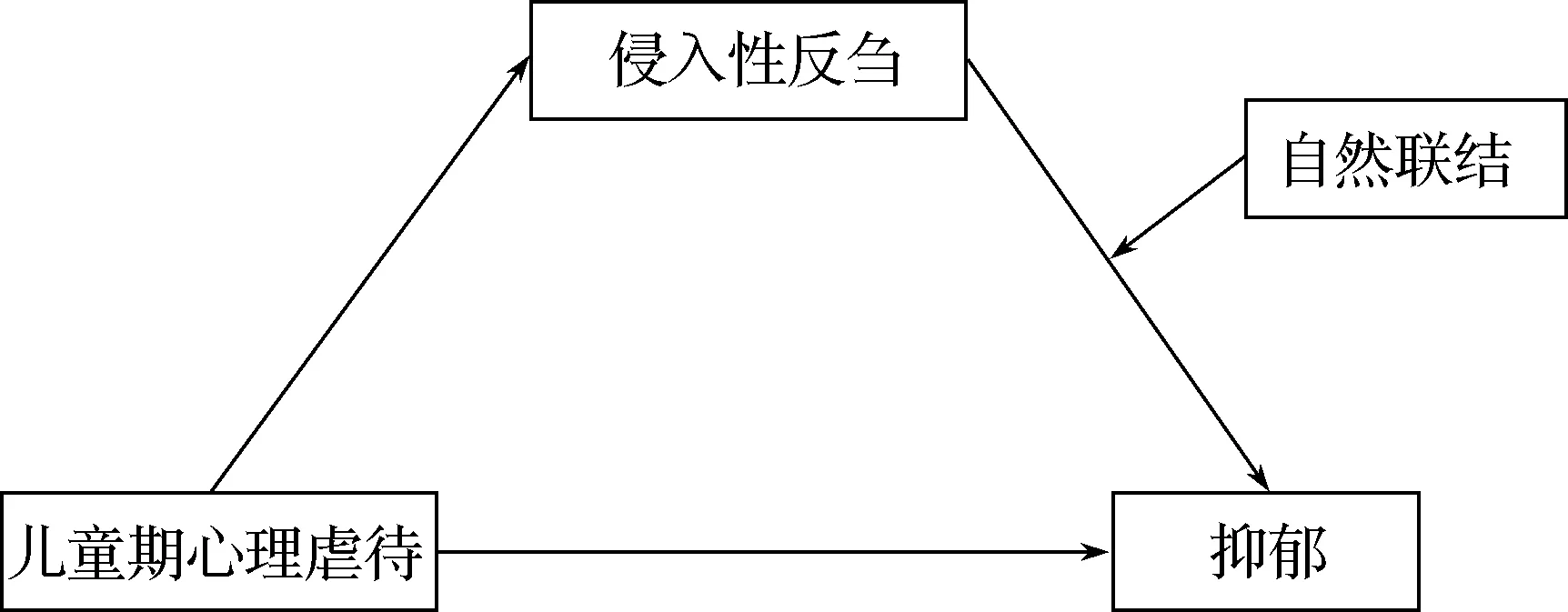

综上所述,本研究将通过构建一个有调节的中介模型来验证提出的假设,拟考察三个方面的内容(图1):(1)儿童期心理虐待对大学生抑郁的影响;(2)侵入性反刍在其间的中介作用;(3)自然联结对此中介过程中后半路径(侵入性反刍对抑郁的影响)起调节作用。

图1 本研究概念模型图

2 研究方法

2.1 研究被试

采用方便取样的方法,共发放问卷495份,删除一致反应、漏答等废卷,回收到有效问卷455份,有效率为91.92%。其中,男生203人,占比44.62%,女生252人,占比55.38%,被试平均年龄19.88±1.56岁。

2.2 研究工具

2.2.1 儿童期心理虐待量表

采用潘辰等人(2010)编制的儿童期心理虐待量表,共23个条目。量表包含恐吓、忽视、贬损、干涉和纵容五个维度,采用5点计分(0=“没有”,4=“总是”)。得分越高代表被试感受到的心理虐待程度越高。本研究中该量表的内部一致系数为0.92。

2.2.2 侵入性反刍量表

采用董超群等人(2013)修订的事件相关反刍量表。量表包括侵入性反刍和目的性反刍两个维度。本研究根据研究目的及参照以往研究方法(刘世宏等, 2019),采用侵入性反刍维度,共十个条目。量表采用3点计分(0=“根本不”,2=“总是”)。得分越高,代表侵入性反刍程度越高。本研究中该量表的内部一致系数为0.96。

2.2.3 自然联结量表

采用李娜等人(2016)修订的自然联结量表,共14个条目。量表单一维度,采用5点计分(1=“非常不同意”,5=“非常同意”)。得分越高,代表被试自然联结性越高。本研究中该量表的内部一致系数为0.83。

2.2.4 抑郁量表

采用龚栩等人(2010)修订的DASS-21中文版的抑郁分量表,共七个条目。量表采用4点计分(0=“不符合”,3=“总是符合”)。得分越高,代表被试抑郁程度越高。本研究中该量表的内部一致系数为0.90。

2.3 数据分析

使用SPSS 24.0软件进行描述统计和相关分析,并应用Process插件进行有调节的中介效应分析。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差的控制与检验

由于采用自我报告的方式采集数据可能造成共同方法偏差,因此在程序上,主要在匿名调查和反向计分上进行一定的控制,在数据上,对采集到的数据进行Harman单因素检验。结果发现未旋转的探索性因子分析提取出特征根大于1的因子共十个,最大因子的方差解释率为27.94%,小于40%,说明不存在严重的共同方法偏差。

3.2 描述统计和相关分析

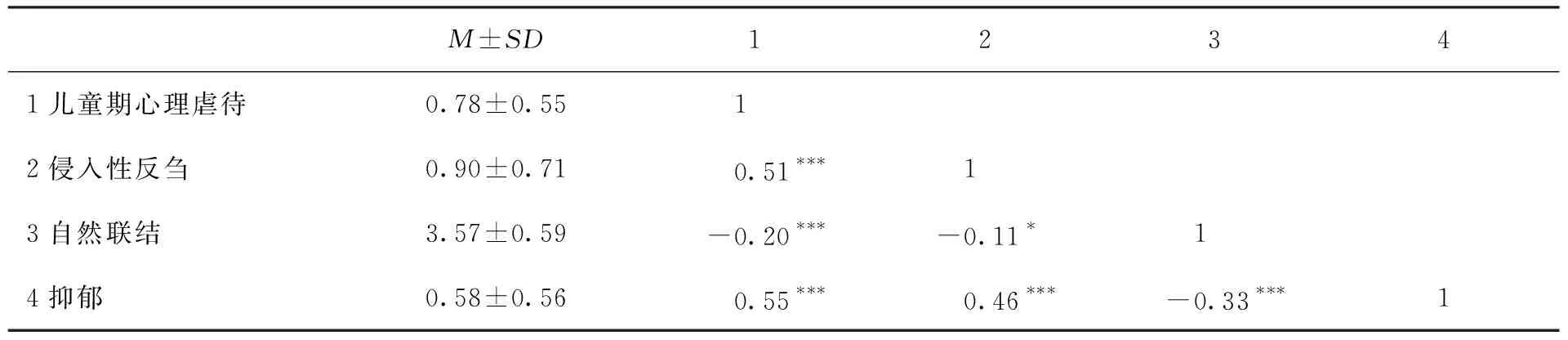

参照以往对心理虐待阳性率界定的方法(陈亮等, 2020),分析并发现本样本的被试中,儿童期心理虐待呈现阳性的共170人,占37.36%,显著心理虐待阳性共14人,占3.08%。相关分析结果(见表1)显示,儿童期心理虐待、侵入性反刍与抑郁之间两两均显著正相关,自然联结与儿童期心理虐待、侵入性反刍、抑郁均显著负相关。

表1 各变量的描述统计与相关分析结果矩阵(N=455)

3.3 有调节的中介模型检验

在检验模型之前,对涉及的预测变量进行多重共线性检验,结果发现所有预测变量的方差膨胀因子均不高于1.5,说明不存在严重的多重共线性问题。以往研究发现性别会对个体的抑郁产生重要的影响(Gao et al., 2020),因此,在进行数据分析时对性别这一变量予以控制。

本研究借助Hayes编制的SPSS宏程序Process进行检验。首先采用Process的模型4,在控制性别的条件下,检验侵入性反刍在儿童期心理虐待和抑郁之间的中介作用。结果发现,儿童期心理虐待能显著正向预测侵入性反刍,a=0.51, SE=0.04,p<0.001;儿童期心理虐待、侵入性反刍同时进入回归方程,儿童期心理虐待能显著正向预测抑郁,c′=0.43,SE=0.04,p<0.001,侵入性反刍能显著正向预测抑郁,b=0.23, SE=0.04,p<0.001;采用 Bootstrap法重复抽样5000次计算95%的置信区间。结果发现,侵入性反刍在儿童期心理虐待与抑郁之间的中介效应显著,ab=0.12,BootSE=0.03,95%的置信区间为[0.07,0.18]。中介效应占总效应的比例为21.82%。

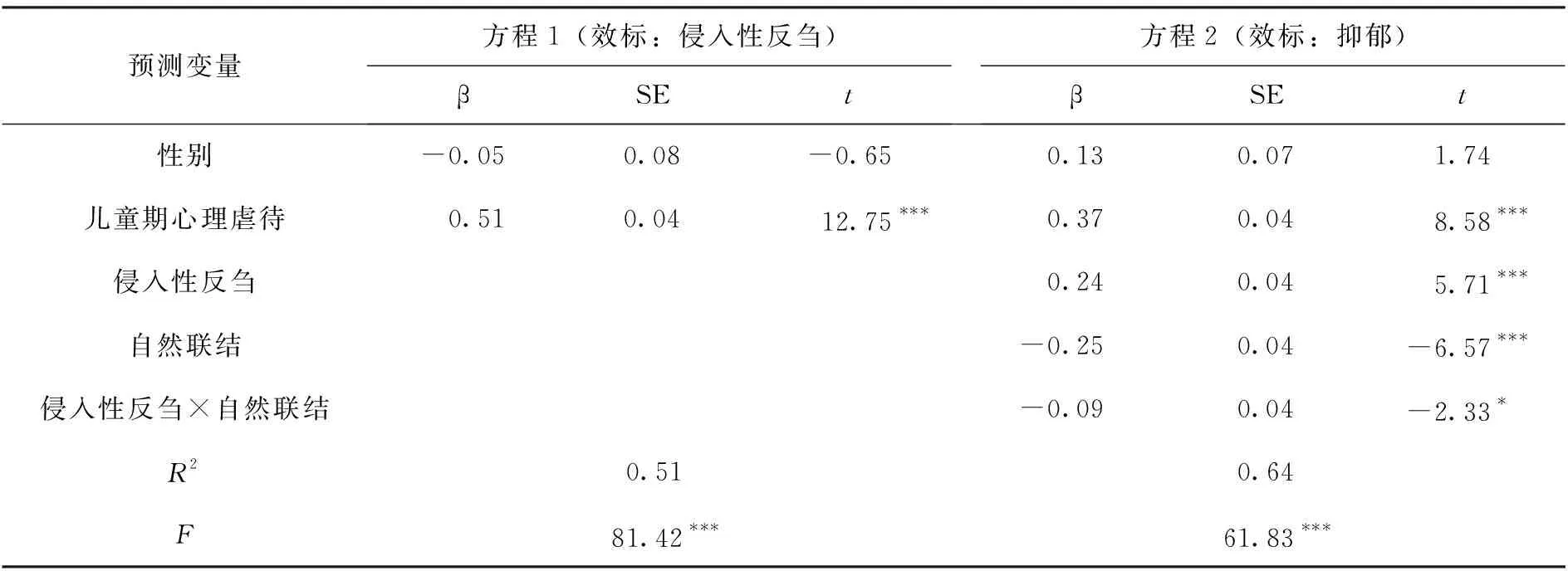

其次,采用Process的模型14,检验自然联结在此中介过程中后半路径(侵入性反刍对抑郁的影响)的调节作用。这次检验需要对两个回归方程进行参数估计。第一个方程估计儿童期心理虐待对侵入性反刍的预测作用;第二个方程估计儿童期心理虐待、侵入性反刍、自然联结及自然联结和侵入性反刍的交互项对抑郁的预测作用。根据表2可知:(1)儿童期心理虐待对侵入性反刍的主效应显著;(2)侵入性反刍对抑郁的主效应显著,且侵入性反刍和自然联结的交互项显著。上述研究结果满足Hayes(2013)、温忠麟和叶宝娟(2014)提出的有调节的中介模型成立的判断标准。通过Process中的判断指数对调节变量在中介路径发挥的调节作用再次进行检验。结果表明,判定指数INDEX为-0.04,置信区间为[-0.09,-0.01],置信区间未包含0,说明有调节的中介效应是显著,即“儿童期心理虐待→侵入性反刍→抑郁”这一中介效应的后半段受到自然联结的调节。

表2 有调节的中介效应检验

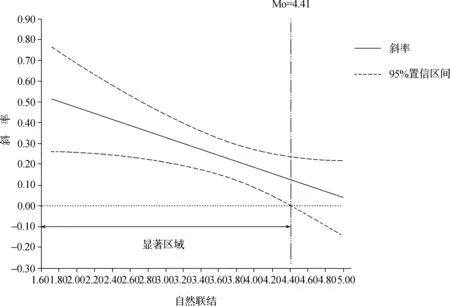

为更直观地呈现自然联结的调节作用,利用撷点法选取自然联结和侵入性反刍两个变量正负一个标准差的值进行简单斜率检验,具体结果见图2。在低自然联结组中,侵入性反刍显著正向预测抑郁(simpleslope=0.33,t=5.48,p<0.001);在高自然联结组中,侵入性反刍对抑郁的正向预测作用明显降低(simpleslope=0.15,t=3.05,p<0.01)。但由于撷点法不能将调节效应的连续过程进行恰当的显示(Hayes, 2013)。因此,使用Johnson-Neyman方法探究简单斜率的变化轨迹,具体结果见图3。当自然联结原始得分低于4.41分时,侵入性反刍对抑郁的预测作用显著。当自然联结高于4.41分时,侵入性反刍对抑郁的预测作用不显著,即,侵入性反刍对抑郁的影响会随着自然联结的升高而减弱直至消失。

图3 简单斜率变化轨迹

4 讨论

本研究选取大学生为研究对象,通过构建有调节的中介模型,考察了儿童期心理虐待与大学生抑郁的关系,揭示了侵入性反刍在其关系中的中介作用,以及自然联结对中介过程(后半路径)的调节效应。

在本研究样本中,儿童期心理虐待的阳性率为37.36%,这一结果与前人在我国大学生群体中得出的阳性率相近(Liu et al., 2020),低于杨玲等人(2019)研究中报告的心理虐待阳性率。这可能是测量工具差异导致的,但大学生的儿童期心理虐待总体上还是比较严重。儿童期心理虐待对大学生抑郁具有正向预测作用,这与以往研究结果一致(高毓清等, 2020;Kelifa et al., 2020)。值得注意的是,Wang等人(2021)基于中学生的研究显示,儿童期心理虐待也是导致中学生抑郁的重要风险因子。上述结果一致表明,儿童期心理虐待是影响青少年心理健康尤其是抑郁症状的重要因素。在中国文化背景下,“打是亲,骂是爱”的观念深入抚养者心中(李羽萱等, 2019),导致心理虐待在中国并不罕见。儿童期的心理虐待可能破坏个体与压力相关的神经系统(高毓清等, 2020),而这些神经系统在减少抑郁情绪上起着关键作用,因此儿童期心理虐待提升了抑郁产生的风险。

本研究证明了侵入性反刍在儿童期心理虐待与大学生抑郁的关系中起中介作用,这与以往研究具有相似性(曾庆巍等, 2015)。经历过心理虐待的个体可能会怀疑自身能力,反复思考父母给予的消极信息且无法自拔(曾庆巍等, 2015)。而这种重复性的思考导致个体逐渐习惯这种思维方式,继而成为一种稳定的认知图式,导致创伤性事件(儿童期心理虐待)不由自主地进入个体的认知世界,使其进行消极思考。此外,该研究结果与反应风格理论具有一致性,高侵入性反刍的个体更倾向于关注消极的内容。当一个人经历了不必要的认知干扰,就需要更多的努力来自我调节以停止这种反刍,但这种努力会消耗有效的认知资源(White & Turner, 2014),从而导致个体无法将更多的认知资源用于解决面临的问题,进而产生类似于抑郁的心理问题。因此,侵入性反刍作为消极的反应风格,会使得个体体验到更多的抑郁情绪或延长抑郁情绪的持续时间。

本研究还发现,自然联结调节了儿童期心理虐待与抑郁之间的中介作用。具体来说,自然联结的调节效应发生在中介作用的后半段路径,即侵入性反刍与大学生抑郁的关系取决于自然联结的水平。如图2和图3所示,随着大学生自然联结水平的提升与改善,侵入性反刍对抑郁的预测作用逐渐降低,并最终消失。高自然联结个体的注意力很容易被吸引到自然事物本身,情景线索变化为个体提供一个暂时的机会,让其摆脱引发反刍的习惯性思维模型(Watkins & Nolen-Hoeksema, 2014);且自然暴露能引起个体情绪调节的变化(Johnsen & Rydstedt, 2013),阻断消极想法, 激发积极情绪(杨盈等, 2017)。这二者共同的作用提升了个体积极的内在体验,可以降低甚至消除抑郁的可能性。另外,高自然联结个体由于能更快地恢复控制资源,对侵入性反刍带来的负面效应可以及时地起到补偿作用,从而有效削弱侵入性反刍对抑郁的影响。此外,本研究运用Johnson-Neyman方法揭示了调节机制变化的具体进程,即当个体的自然联结水平高于4.41分时,它才能充分抵消侵入性反刍对抑郁的影响。分析本研究的原始数据,能采用自然联结充分抵消侵入性反刍对抑郁影响的大学生占本研究被试总数的5.93%,这意味着提升自然联结水平是未来高校心理健康工作的重要任务之一。

本研究的结果有助于理解大学生抑郁的发生机制,对预防大学生抑郁具有一定的实践意义,主要表现在两个方面:第一,要降低大学生侵入性反刍发生的频率。可以通过正念冥想的干预方法,在一定程度上增加自我情绪调节策略,引导大学生使用适应性策略。第二,提升大学生自然联结水平。本研究结果发现,具有高自然联结的大学生群体占比较小,应鼓励大学生多接触自然,进行野外体验,增加户外获得,从自然中获益。此外,本研究也存在一定不足,尚需后续改善:一是其为基于以大学生为被试的横断研究,无法得到研究中变量之间的确切因果推论,研究结论是否能推广到其他群体还有待检验,未来可采用交叉滞后的研究设计追踪不同群体,以探明变量间的因果关系及该结论的适用性;二是其仅验证了侵入性反刍的中介作用和自然联结的调节作用,未来可以在该模型的基础上加入其他变量再行探究儿童期心理虐待对大学生抑郁的影响机制。

5 结论

侵入性反刍在儿童期心理虐待与抑郁的关系中起中介作用;自然联结在中介过程的后半路径中起调节效应,即侵入性反刍对抑郁的影响会随着自然联结的升高而减弱。