产后抑郁的社会心理影响因素:基于产后抑郁的认知行为模型

2022-07-18魏晓薇翟宏堃周彦榜

魏晓薇 李 强 翟宏堃 周彦榜 鲁 帆

(1 南开大学社会心理学系,天津 300350) (2 天津工业大学心理健康教育中心, 天津 300387)

1 问题提出

产后抑郁是一种发病于分娩后一年内的中度到重度抑郁发作(Hutchens & Kearney, 2020),其发病率存在很强的地区差异性。全世界范围内该疾病发病率为0.5%~60.8%(Halbreich & Karkun, 2006)。在我国的发病率则为7.3%~34.9%(张巍等, 2011)。对于围产期女性而言,产后抑郁不仅会严重损害其心理健康,也会增加其他围产期疾病的易感性(Gelaye et al., 2016),给新生儿照料增添更多困难(靳宇倡, 丁美月, 2017),并使得新生儿更易存在认知、行为和发育不良等问题(Feldman et al., 2009)。

产后抑郁是生物因素、社会因素和心理因素相互作用的结果。其中,生物因素主要包含遗传学因素、表观遗传学因素与分娩后生殖激素的剧烈变化。然而,产后抑郁的致病基因目前尚未明确(Comasco et al., 2011)。分娩后生殖激素变化虽然可以预测产妇短时间内的抑郁情绪,却难以解释分娩后较长时间内的抑郁发病机理(Buttner et al., 2012)。由于生物因素对于产后抑郁的预测存在诸多不足,社会心理因素对于产后抑郁的影响日益受到重视。其中,产后抑郁的认知行为模型提出,怀孕和分娩是围产期的重要应激源,会增加女性在这一时期的抑郁易感性。在此期间,孕产妇的围产期压力、心理社会资源(如人际关系和社会支持)和心理脆弱性(如人格脆弱性、不合理的情绪调节策略)等心理与行为因素均会对这一过程产生影响(O’Hara et al., 1982)。该理论破除了怀孕分娩与抑郁发作之间关系的迷思,有助于研究者在一个整合的框架内系统地理解社会心理因素与产后抑郁之间的关系,为后续研究提供了可靠的理论模型。

围产期经历对于预测产后抑郁具有重要意义。研究表明,产妇年龄大(张欣等, 2001)、剖宫产(朱丽娅, 2002)、对新生儿性别失望(刘一迪等, 2015)、计划外怀孕(Beck, 2001)、缺乏陪护和孕期患病(Strapasson et al., 2018; Wesseloo et al., 2018)是产后抑郁的危险因素。充分知晓孕产知识(Min et al., 2020)和家人陪护(张巍等, 2011)则是保护因素。

社会心理资源主要包括人际关系和社会支持。社会支持是指来自社会各方面给予个体精神上和物质上的帮助支援。对中国女性而言,社会支持是稳定的产后抑郁保护因素(Mao et al., 2011; Ngai & Chan, 2011)。受习俗影响,家庭是我国产妇在分娩后的主要活动场所。因此,家庭人际关系对于这一时期的女性心理健康尤为重要。夫妻关系紧张(Mao et al., 2011)、与婆婆关系紧张(Wan et al., 2009),与原生家庭关系不良(Johansson et al., 2020)都会增加女性罹患产后抑郁的风险。

心理脆弱性包括人格脆弱性和认知脆弱性。人格脆弱性(Gelabert et al., 2011)和神经质(Puyane et al., 2022)是稳定预测产后抑郁发病的危险因素。Boyce等人(2001)认为,具有某些人格特征的个体具有高度的产后抑郁易感性,这些人格特征被称为易感性人格。人格脆弱性是易感性人格的一个维度。此外,一些认知特征也被认为与产后抑郁密切相关,例如,认知脆弱性(Bohne et al., 2022)正向预测产后抑郁发病。认知情绪调节策略是一系列个体用于调节自身负面情绪的认知应对策略(Garnefski et al., 2001),一些非适应性的认知情绪调节策略,如自我责备(Besser & Priel, 2003)和沉思(O’Mahen et al., 2015)也会正向预测产后抑郁发病。

产后抑郁发病率高、危害性强,了解致病因素有助于防控该疾病。尽管许多研究探索了这一议题,但该领域仍存在两点不足:一是人格和认知情绪调节策略是预测一般人群罹患抑郁障碍的重要因素,但其对于产后抑郁发病的影响研究相对较少。二是大量研究仅考察了单个或几个社会心理因素与产后抑郁的关系,缺乏整合的理论框架。这一研究现状造成了两个问题:一是依然缺乏关于产后抑郁的综合模型;二是产后抑郁致病因素之间的相互作用往往被忽视。而这可能会导致研究者过分关注某些间接、次要的影响因素,却忽视了直接、主要的影响因素。因此,开发和验证产后抑郁的综合预测模型在本领域中具有重要意义。综上,本研究立足于产后抑郁认知行为模型,考察了天津市女性产后抑郁症状检出状况以及围产期经历、社会心理资源和心理脆弱性对产后抑郁的影响。

2 研究方法

2.1 研究对象

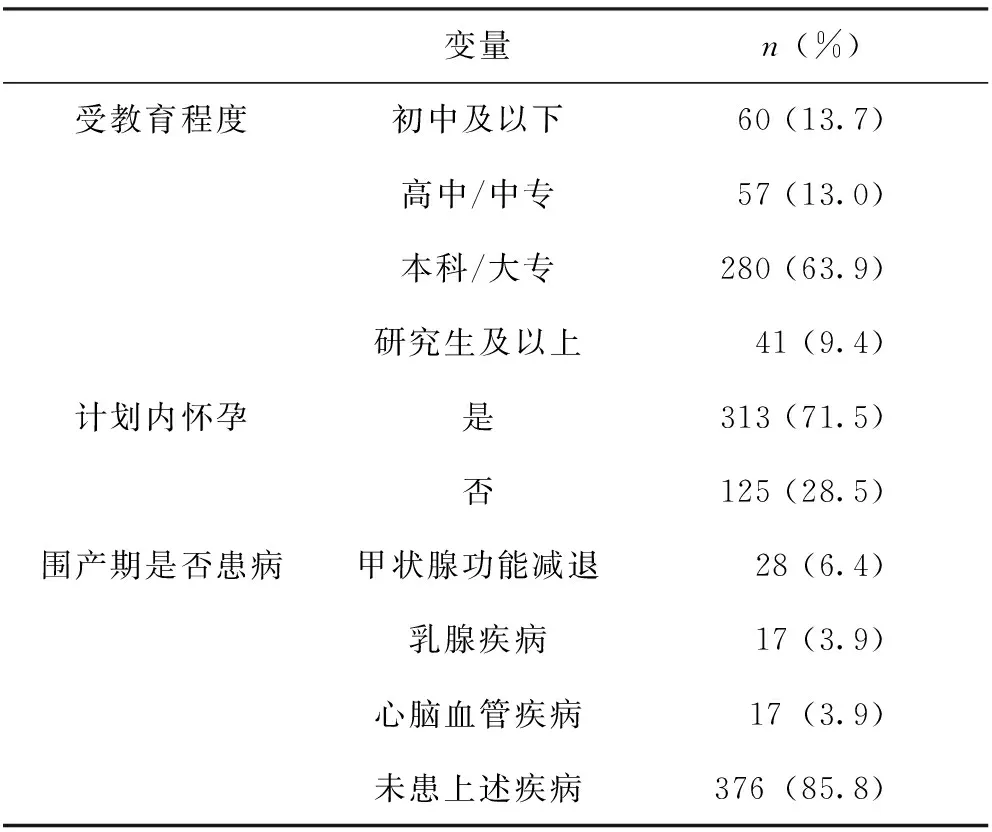

采用整群抽样,选取2018年9月至2018年10月期间在天津市东丽区妇女儿童保健和计划生育服务中心参加分娩后检查的产妇作为研究对象。所有产妇均处于分娩后4~24周内,没有精神活性药物依赖史或其他严重躯体疾病。共有489名被试参加了此次调查。剔除因作答不认真和数据不完整而产生的无效问卷,共计收集438份有效问卷。被试的平均年龄为29.20±4.09岁,平均孕次为1.80±1.00次。其受教育程度、是否计划内怀孕与围产期患病情况详见表1。

表1 被试的人口学特征及围产期基本情况 (N=438)

2.2 研究工具

2.2.1 围产期经历问卷

包括孕次、是否为计划内怀孕、是否经产、分娩方式、围产期陪护频率、孕产知识知晓水平、围产期患病情况。

2.2.2 爱丁堡产后抑郁量表

爱丁堡产后抑郁量表(Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS)由Cox等人(1987)开发,普遍用于临床产后抑郁诊断。该量表共计十个条目,采用Likert 4点计分。0代表从不,3代表总是。研究采用Lee等人(1998)在EPDS基础上修订的本土化版本。该量表在中国的临界值为9/10,此时的量表灵敏度为82%,特异性86%。本研究中被试EPDS≥10则记为检出产后抑郁症状。本研究中,此量表的Cronbach’sα为0.83。

2.2.3 领悟社会支持量表

领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale,PSSS)由Zimet等人(1988)编制,用于评估个体感知到的社会支持水平。该量表根据社会支持的来源,分为家庭支持、朋友支持和其他支持三个维度,每个维度包含四个题项。采用Likert 7点计分,1代表极不同意,7代表极同意,得分越高表明个体感知到的社会支持水平越高。本研究采用PSSS中文版本(汪向东等, 1999)。本研究中该量表的Cronbach’sα为0.72。

2.2.4 易感性人格类型问卷

易感性人格类型问卷(Vulnerable Personality Style Questionnaire, VPSQ)由Boyce等人(2001)开发,用于测量产后抑郁易感性人格特征。该问卷包含九个条目,分为脆弱性和响应性两个维度。其中,脆弱性包含忧虑性、神经质、敏感性、胆怯性、强迫性和不稳定性六个条目,响应性包含组织性、应付性和表达性三个条目。该问卷采用Likert 5点计分,1代表完全不符合,5代表完全符合。得分越高,表明作答者该人格特征越明显。本研究采用金三丽和李明子(2006)修订的本土化版本。本研究中,人格脆弱性和人格响应性的Cronbach’sα分别为0.78、0.62。

2.2.5 认知情绪调节问卷

认知情绪调节问卷(Cognitive Emotion Regulation Questionnaire,CERQ)由Garnefski等人(2001)编制,用于测量个体经历威胁或压力事件后的认知情绪调节策略。CERQ包含接受、积极重新关注、理性分析、积极重新评价、重新关注计划、责难自己、责难他人、灾难化和沉思九个因子。其中,前五个因子为适应性情绪调节策略,后四个因子为非适应性情绪调节策略。问卷采用Likert 5点计分,1代表从不,5代表总是。本研究采用朱熊兆等人(2007)修订的本土化版本(CERQ-C),适应性情绪调节策略和非适应性情绪调节策略的Cronbach’sα分别为0.74、0.71。

除了上述测量工具外,本研究还通过人口学问卷收集了被试的年龄、受教育程度、与配偶、父母和公婆的关系信息。

2.3 数据分析

采用SPSS 23.0进行数据分析。采用列联表分析进行差异检验。采用Pearson相关(连续变量和连续变量)和点二列相关(连续变量和二分变量)考察各变量间相关关系。采用分层logistic回归分析产后抑郁的影响因素。

3 研究结果

3.1 产后抑郁症状检出情况及差异检验

调查结果表明,被试的EPDS得分为7.12±4.3,EPDS≥10者114人,产后抑郁症状检出率为26.03% (95%CI=21.9%~30.2%)。采用列联表分析,考察是否经产、围产期患病情况、父母对新生儿性别满意、外祖/祖父母对新生儿性别满意和分娩方式在产后抑郁症状检出方面是否体现出差异性。结果表明,父母对新生儿性别满意和外祖/祖父母对新生儿性别满意在产后抑郁症状检出上存在显著差异(ps<0.001)。上述检验结果如表2所示。

表2 各变量在产后抑郁症状检出上的列联表检验 (N=438)

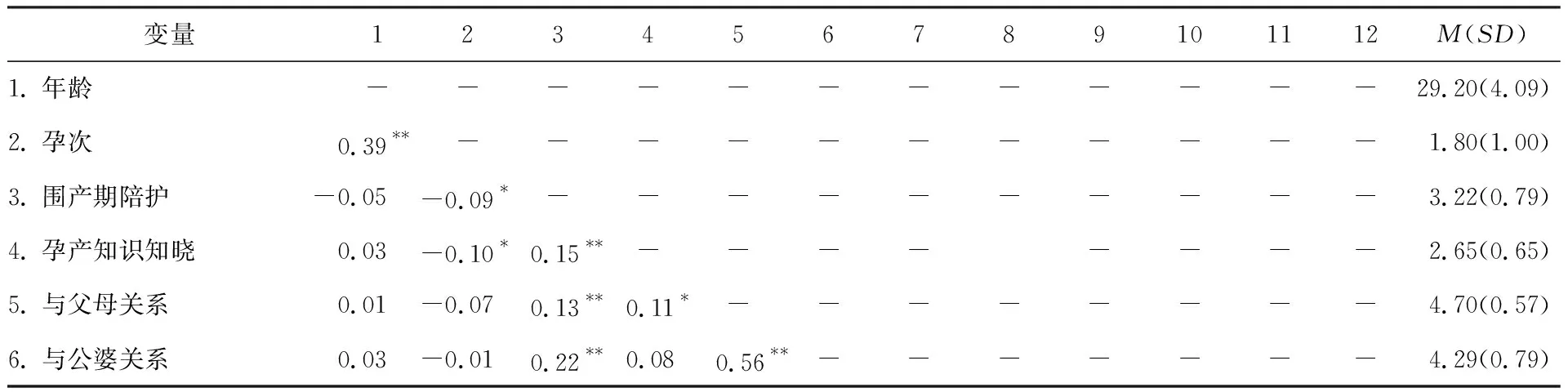

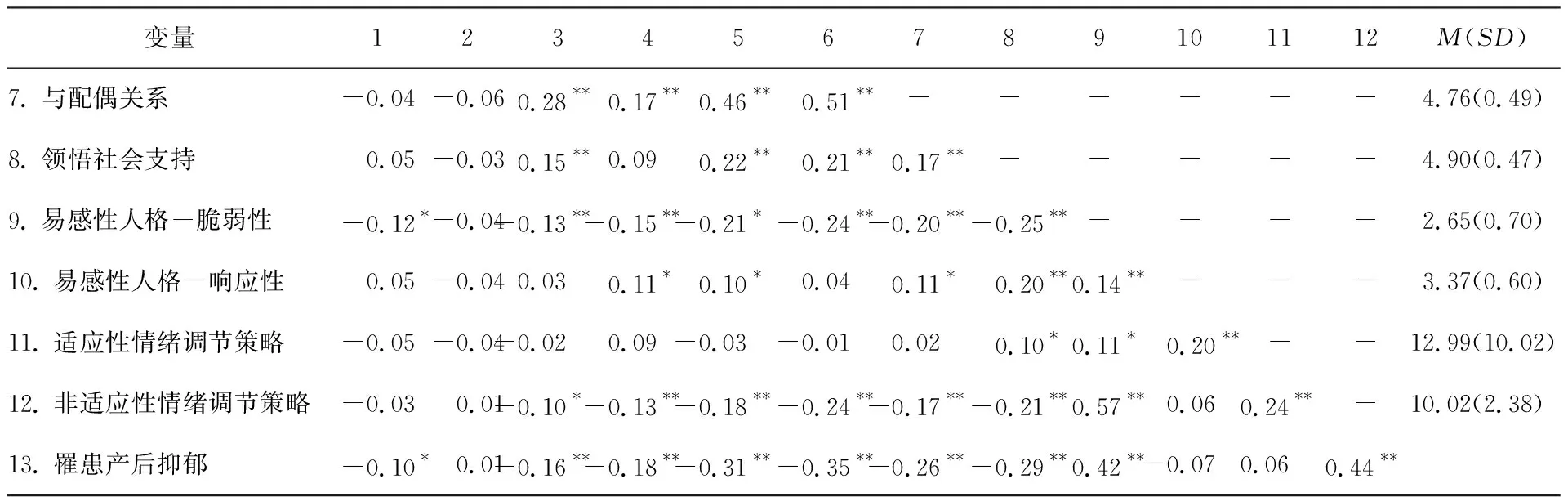

3.2 各预测变量与产后抑郁症状检出的相关分析

采用二列相关分析检验各自变量和产后抑郁症状检出的相关系数,结果表明,产后抑郁症状检出与产妇年龄、围产期陪护频率、孕产知识知晓、与父母、公婆和配偶关系、领悟社会支持负相关;与易感性人格-脆弱性和非适应性情绪调节策略正相关。详见表3。

表3 各变量的均值、标准差与变量间相关系数 (N=438)

(续表)

3.3 产后抑郁的分层logistic回归分析

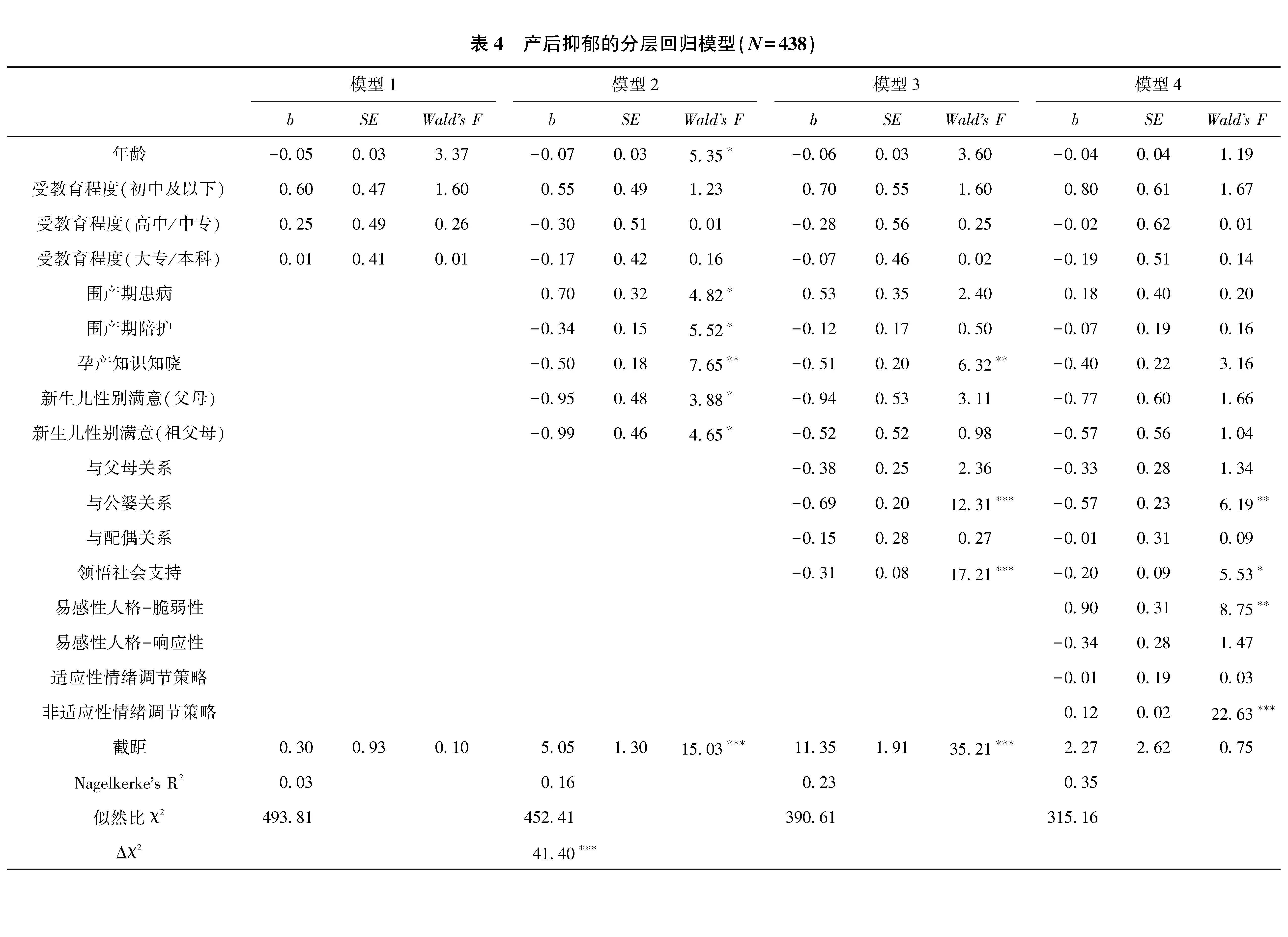

采用分层logistic回归,分析各变量对产后抑郁症状检出的预测作用,并计算其优势比的95%置信区间。围产期经历变量中,将围产期陪护频率、孕产知识知晓水平和围产期患病情况纳入回归分析。先对各自变量进行多重共线性检验,结果表明,所有自变量基本不存在共线性(Tols>0.1, VIFs<5)。将全部变量分别加入回归模型。

将人口学变量(年龄、学历)加入模型1;在模型1的基础上,将围产期经历变量(围产期患病、围产期陪护频率、孕产知识知晓、父母满意新生儿性别、外祖/祖父母满意新生儿性别)加入模型2;在模型2的基础上,进一步将社会心理资源变量(与父母关系、与公婆关系、与配偶关系、领悟社会支持)加入模型3;在模型3的基础上,进一步将心理脆弱性变量(易感性人格-脆弱性、易感性人格-响应性、适应性情绪调节策略、非适应性情绪调节策略)加入模型4。如表4所示,模型2、模型3和模型4均达到显著性水平(ps<0.001)。

在模型2中,产妇年龄(b=-0.07,p=0.02, OR=0.93, 95%CI=0.88~0.99)、围产期患病(b=0.70,p=0.03, OR=2.00, 95%CI=1.08~3.73)、围产期陪护频率(b=-0.34,p=0.02, OR=0.02, 95%CI=0.53~0.95)、孕产知识知晓(b=-0.50,p=0.01, OR=0.60, 95%CI=0.42~0.86)以及新生儿父母(b=-0.95,p=0.05,OR=0.39, 95%CI=0.15~1.00)和外祖/祖父母(b=-0.99,p=0.03,OR=0.37, 95%CI=0.15~0.91)对新生儿性别的满意对于预测产后抑郁症状检出均达到显著水平。似然比检验结果表明,和模型1相比,模型2的模型拟合优度显著提升(Δχ2=41.40,p<0.001)。

模型3中,孕产知识知晓(b=-0.51,p=0.01,OR=0.60, 95%CI=0.41~0.90)、产妇与公婆关系(b=-0.69,p<0.001,OR=0.50, 95%CI=0.34~0.74)和领悟社会支持(b=-0.31,p<0.001, OR=0.73, 95%CI=0.63~0.85)均能显著预测产后抑郁症状检出。似然比检验表明,模型加入社会心理资源变量后,其拟合优度与模型2相比有显著提升(Δχ2=61.80,p<0.001)。

模型4中,产妇与公婆关系(b=-0.57,p=0.01,OR=0.57, 95%CI=0.36~0.89)、领悟社会支持(b=-0.20,p=0.02, OR=0.82, 95%CI=0.69~0.97)、易感性人格-脆弱性(b=0.90,p=0.01, OR=2.46, 95%CI=1.36~4.47)和非适应性情绪调节策略(b=0.12,p<0.001, OR=1.12, 95%CI=1.07~1.18)对因变量的预测均达到显著性水平。似然比检验表明,模型4的拟合优度比模型3有显著提升(Δχ2=75.45,p<0.001)。

4 讨论

4.1 天津市女性产后抑郁症状检出情况

产后抑郁是女性在分娩后最常罹患的心理疾患之一。全球范围内,女性的产后抑郁发病率为0.5%~60.8%(Halbreich & Karkun, 2006)。由于受到研究设计、诊断标准、样本来源和社会文化背景的影响,各个国家和地区女性产后抑郁发病率差异很大。我国也体现出类似特点,各地区产后抑郁的症状检出率为7.3%~34.9%(张巍等, 2011)。本研究中,天津地区女性分娩后六个月内的产后抑郁症状检出率为26.03%,总体而言检出率偏高。这一结果可能受到以下两个因素的影响。其一,本研究采用的产后抑郁症状检出标准为EPDS得分≥10。在这一标准之下得到的产后抑郁症状检出率要高于以EPDS得分≥13或SDS得分≥50为标准所得到的检出率(钱耀荣, 晏晓颖, 2013)。 其二, 调查结果表明, 近年来我国女性的产后抑郁发病率呈现上升趋势(Nisar et al., 2020)。

4.2 围产期经历对产后抑郁的影响

本研究探索了围产期经历对于产后抑郁症状检出的影响。结果表明,尽管家庭成员对新生儿的性别满意、孕产知识知晓、围产期患病和围产期陪护频率都不能显著预测产后抑郁的发病,但部分预测变量和产后抑郁之间体现出的一些关系值得关注和进一步讨论。

首先,家庭成员对新生儿性别满意,则产妇的产后抑郁症状检出率更低。在以往研究中,亚洲国家中的新生儿性别失望负向预测产妇的心理健康(Gao et al., 2010; Theerthaana & Manzoor, 2019)。对中国产妇而言,期望生育男婴和实际生育女婴都会负向预测其心理健康状况(杨婷等,2015; Xie et al., 2007)。出现这一现象可能是因为受到了性别文化态度的影响,因为亚洲家庭普遍存在对于男婴的性别偏好(Kansal et al., 2010)。产妇及其家庭成员对新生儿性别不满一方面会影响家人对产妇的照顾质量,另一方面会导致产妇本人的负面情绪(张颖, 杜玉开,2016)。本研究发现,在仅有人口学变量和围产期经历变量时,家庭成员对新生儿的性别满意能够显著负向预测产妇的产后抑郁症状检出,而当加入社会心理资源变量后,家庭成员对新生儿的性别满意不再是一个显著的预测变量。这可能是由于新生儿性别满意与家庭成员关系和社会支持关系密切,因此,在模型3中加入的社会心理资源变量解释了一部分由新生儿性别满意所贡献的方差。

其次,本研究表明,围产期陪护频率与产后抑郁症状检出负相关。这一结果与以往研究结果相符。围产期陪护是预测产后抑郁发病的重要因素。家人照顾质量低、围产期由婆家照顾是产后抑郁发病的危险因素(张颖,杜玉开,2016)。得到更多家庭产后护理的产妇,其罹患产后抑郁的概率显著降低(Shao et al., 2021)。这可能是由于家人的陪护能够在心理和现实生活层面上给产妇提供支持和帮助,从而缓冲了怀孕和分娩造成的一系列身心压力。

最后,孕产知识知晓与产后抑郁症状检出负相关。这一结果与以往研究结论相符。缺乏分娩相关知识与罹患产后抑郁正相关(Min et al., 2020)。

4.3 社会心理资源对产后抑郁的影响

本研究探讨领悟社会支持对产后抑郁的影响。结果表明,领悟社会支持是产后抑郁的保护因素。以往有大量研究探讨社会支持和产后抑郁之间的关系,其中大多数研究都指出,社会支持是稳定的产后抑郁保护因素(Mao et al., 2011; Ngai & Chan, 2011),这一结论与本研究的结果相一致。但也有一些研究认为,社会支持和产后抑郁无关,甚至是负相关(McVey & Tuohy, 2007; Yu et al., 2021)。

导致这一分歧的原因可能有以下两点: 一是社会支持可以根据支持内容和支持来源细化为许多类型,而不同类型的社会支持对产后抑郁存在不同影响(Yim et al., 2015)。 例如, 来自伴侣的支持对于产后抑郁有显著的保护作用(Ramchandani et al., 2009),而来自朋友的社会支持则与产后抑郁症状无关(Ngai & Chan, 2011)。因此,如果混淆了社会支持的类型,则可能给研究结果带来噪音,从而模糊产后抑郁与社会支持之间的关系。二是由于社会文化的差异,在不同国家和地区内产妇得到的社会支持内容可能存在很大差异。Posmontier等人(2016)的一项研究指出,中国社会对待分娩采用亲属关系主义(ethnokinship)态度。家庭成员会在分娩后较长一段时间内为产妇提供高密度的社会支持。这些支持包括身体复健、协助家务劳动、照顾婴儿等。而许多西方国家则采用技术中心主义(technocentric)态度,产妇的日常社交网络较少提供专门针对分娩的高质量社会支持。因此,我们有理由认为,与产后照料相关的社会支持能够更有效地保护产妇免受产后抑郁的困扰。

本研究的结果表明,产妇与配偶、公婆和父母的关系均与产后抑郁症状检出负相关。其中,与公婆关系良好是产后抑郁的保护因素。这一结果与以往研究结果比较一致。以往研究表明,与家庭成员关系融洽能减少围产期抑郁的发生率(杨婷等,2015)。在我国,由于分娩后接受婆婆照顾的传统比较普遍。因此,婆媳关系在预测产后抑郁发病方面是一个比较敏感的变量。许多研究都表明,与婆婆关系改善、得到来自婆婆的支持会减少我国女性产后抑郁的发病(Shao et al., 2021)。

4.4 心理脆弱性对产后抑郁的影响

本研究的结果表明,人格脆弱性是预测产后抑郁症状检出的危险因素。以往部分研究指出,人格在压力事件和产后抑郁之间起调节作用。例如,当面临因怀孕和分娩造成的压力时,神经质水平高的产妇更容易罹患产后抑郁(Martin-Santos et al., 2012)。另一些研究结果表明,人格特质直接预测产后抑郁的发病。其中,神经质是预测产后抑郁发病最稳定的人格因素(Puyane et al., 2022)。在罹患产后抑郁的女性中,强迫性人格者得分显著高于一般女性(Bittner et al., 2020)。综上所述,不良的人格特征会增加女性罹患产后抑郁的风险,这一结论与本研究结果相符。

本研究结果表明,非适应性的认知情绪调节策略是预测产后抑郁症状检出的危险因素。这些情绪调节策略包括:责难自己、责难他人、灾难化和沉思。个体调节情绪的策略和方式会影响其自身身心健康。对于一般人群而言,特定的情绪调节策略和抑郁障碍发病之间存在很强的关联。例如, 自责、 灾难化和沉思与罹患精神障碍正相关(Garnefski et al., 2001; Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010)。由于产后抑郁与抑郁障碍在症状上高度重叠, 因此, 研究者认为, 非适应性的认知情绪调节策略同样会正向预测产后抑郁的发病(Haga et al., 2012)。责难自己会在分娩后42周之内正向预测产后抑郁的发病(Gutierrez-Zotes et al., 2016)。与围产期经历相关的沉思会通过影响睡眠质量,增加罹患产后抑郁的风险(Kalmbach et al., 2021)。

5 结论

研究结果表明,天津市女性分娩后4~24周内产后抑郁症状检出率为26.03%。女性的围产期经历、社会心理资源和心理脆弱性能够联合预测产后抑郁的症状检出。其中,与公婆关系良好和领悟社会支持是产后抑郁的保护因素;人格脆弱性和非适应性的情绪调节策略是产后抑郁的危险因素。