分析牙周病致前牙位移患者使用口腔正畸治疗的临床疗效

2022-06-14代英

代英

徐州博爱口腔医院正畸科,江苏徐州 221000

牙周病是引起成年人牙齿丧失的主要原因之一,也是危害人类牙齿和全身健康的主要口腔疾病,主要是指牙齿支持组织类的疾病,包括牙龈炎、牙周炎[1]。早期的临床症状通常表现为牙龈出血、口臭,在发病初期很多患者都不以为意,没有采取及时的治疗,从而导致疾病的加重,使牙龈等牙周组织长期发生慢性感染等[2-3]。牙周病在成年前很少发生,而在青壮年后发病迅速,随着年龄的增高,患病的概率增加,且病情更为严重[4]。临床检查可见全口牙面沉积覆盖大量黄褐色牙结石,并延续到龈下,刺激牙龈红肿、出血,形成较深的牙周袋,并分泌炎性物质,X片显示牙槽骨吸收,出现牙齿松动、移位、脱落,影响咀嚼,影响患者口腔系统的健康[5-6]。目前,在口腔科内对于牙周病的治疗通常包括常规的治疗方式以及口腔正畸治疗。该研究选取2017年2月—2021年11月该院收治的62例牙周病致前牙位移患者作为研究对象,探讨使用口腔正畸治疗方法的临床治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的62例牙周病致前牙位移患者作为研究对象,采取随机数字表法将患者分为对照组(n=31)和研究组(n=31)。对照组男18例,女13例;年龄23~56岁,平均(36.51±6.63)岁;病程0.5~2.5年,平均(1.71±0.23)年。研究组男17例,女14例;年龄22~53岁,平均(37.12±6.38)岁;病程0.5~2.5年,平均(1.69±0.34)年。两组患者基础信息比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该研究经医学伦理委员会批准。

纳入标准:①经口腔科医生检查后其口腔状况符合牙周病致前牙位移;②依从性好,能够按照治疗周期定时进行治疗与复查;③患者均知情同意研究内容。

排除标准:①具有免疫系统疾病患者;②凝血功能障碍患者;③具有传染性疾病患者;④女性处于妊娠哺乳期。

1.2 方法

对照组采取牙周基础治疗:患者进入医院后由接诊医生对其口腔情况进行检查,根据牙齿结石情况对其进行洗牙操作,进行常规的牙齿、口腔牙周以及牙周根的清洁、修整,去除患者口腔内病灶,对患者口腔进行X片采集,了解患者牙根牙槽骨情况;根据患者牙周炎症以及牙周袋形成情况制定抗生素消炎、抗感染治疗方案;对患者日常用牙习惯进行指导,建议患者在饭后坚持漱口习惯;了解患者的刷牙习惯并对其进行适当纠正指导,建议患者保持2次/d的清洁口腔习惯,每次刷牙时间应不短于3 min,刷牙时牙刷与牙面形成45°角,力度不可过重,每个月进行1次复诊。

研究组在对照组基础上采取口腔正畸治疗方案。患者在接受3个月的常规牙周治疗后,由口腔医生对患者牙周的情况进行评估,判断是否可以进行正畸治疗,符合条件的患者进入口腔正畸治疗周期,具体操作如下:①采取直丝弓矫正技术,对前牙进行正畸,将其粘结托槽,尖牙后完成结扎;②将不整齐的牙齿采用钛镍圆丝进行排齐,将患者的上前牙与下前牙通过多曲唇弓进行压低并连续向尖牙后结扎,以加强支抗,在尖牙之间进行橡皮筋悬挂,使前牙受到内收力。在口腔正畸治疗过程中,患者需要每2个月进行1次复查,由医生进行牙周清洁治疗,医生可根据患者口腔情况进行正畸,力度适当减小,在治疗过程中,患者需要注意牙齿卫生,加强牙齿清洁,使用氯己定漱口液。

1.3 观察指标

①治疗前后血清中炎症因子水平:两组患者分别在治疗前与治疗后6个月时进行肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)及白细胞介素-2(IL-2)水平的测定。②治疗前后口腔健康情况:对两组患者分别进行治疗前后前牙覆盖距离、牙周袋深度、牙槽骨高度进行统计。③修复满意度:对两组患者在治疗回访时进行治疗满意度调查问卷,满分100分,分为3个层级,非常满意≥90分,90分>满意≥75分,不满意<75分。

1.4 统计方法

采用SPSS 25.0统计学软件分析数据。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

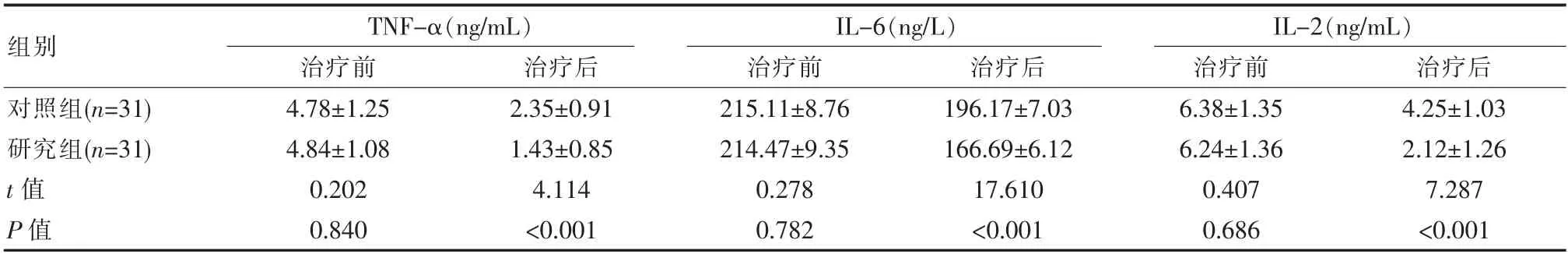

2.1 两组患者治疗前后血清中炎症因子水平比较

治疗前,两组患者血清中TNF-α、IL-6、IL-2水平相比,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,研究组各指标均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后血清中炎症因子水平的比较(±s)

表1 两组患者治疗前后血清中炎症因子水平的比较(±s)

组别对照组(n=31)研究组(n=31)t值P值TNF-α(ng/mL)治疗前 治疗后IL-6(ng/L)治疗前 治疗后4.78±1.25 4.84±1.08 0.202 0.840 2.35±0.91 1.43±0.85 4.114<0.001 215.11±8.76 214.47±9.35 0.278 0.782 196.17±7.03 166.69±6.12 17.610<0.001 IL-2(ng/mL)治疗前 治疗后6.38±1.35 6.24±1.36 0.407 0.686 4.25±1.03 2.12±1.26 7.287<0.001

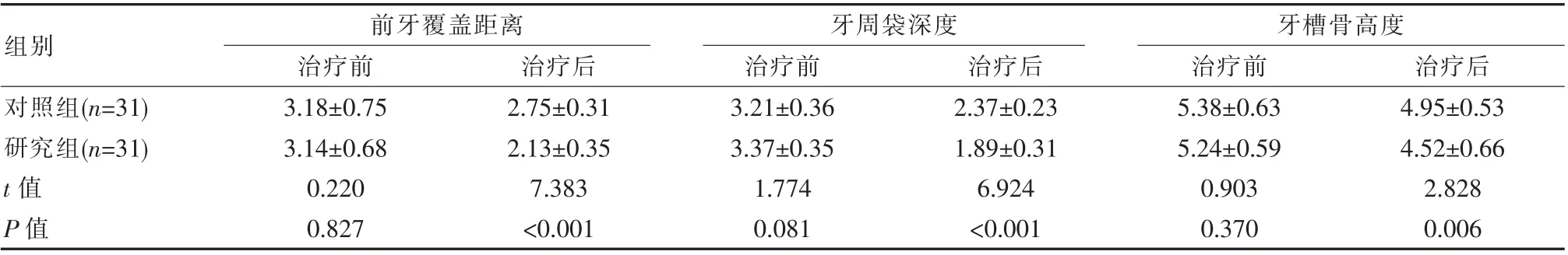

2.2 两组患者在治疗前后口腔健康情况比较

治疗前,两组患者前牙覆盖距离、牙周袋深度、牙槽骨高度对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组患者与对照组相比较改善明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者在治疗前后口腔健康情况的比较[(±s),mm]

表2 两组患者在治疗前后口腔健康情况的比较[(±s),mm]

组别对照组(n=31)研究组(n=31)t值P值前牙覆盖距离治疗前 治疗后牙周袋深度治疗前 治疗后3.18±0.75 3.14±0.68 0.220 0.827 2.75±0.31 2.13±0.35 7.383<0.001 3.21±0.36 3.37±0.35 1.774 0.081 2.37±0.23 1.89±0.31 6.924<0.001牙槽骨高度治疗前 治疗后5.38±0.63 5.24±0.59 0.903 0.370 4.95±0.53 4.52±0.66 2.828 0.006

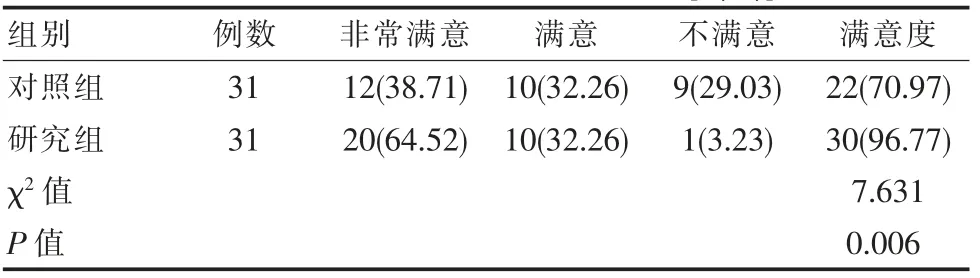

2.3 两组患者对修复满意度的比较

研究组患者对修复后的满意度为96.77%,高于对照组的70.97%,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者对修复满意度比较[n(%)]

3 讨论

牙齿是人体中最坚硬的器官,分为牙冠、牙颈和牙根三部分,不仅对食物有咀嚼功能;同时对美观与发音也具有重要功能,且牙齿具有不可再生的特点,一旦口腔出现相关疾病导致牙齿缺损等临床表现时,将对患者的生活带来一定程度困扰[7-8]。牙周病作为牙科常见疾病,常伴有牙龈出现疼痛、触碰出血、脓肿等症状,导致患者出现牙齿移位、牙齿松动等,严重者可能会导致患者出现全身感染而出现发热、脑膜炎等,其中牙齿移位、牙缝隙增大是最常见的并发症[9-10]。当患者出现牙周病时,在初期,临床表现多为牙周袋在一定程度上的深度上升,严重者会出现牙槽骨吸收[11]。牙齿作为人体面部美观度的指标,前牙更是这个指标中的关键部分,当患者出现前牙位移时,会影响患者咀嚼、发音甚至是自信程度。

在常规的牙周病治疗方案中,通常采用牙周夹板、牙齿清洁、修复治疗等方法,同时辅以抗感染药物对患者进行抗菌、消炎治疗[12]。常规治疗方案中也可以起到缓解患者牙周炎症,稳固已经松动的牙齿,在一定程度上恢复患者牙齿的咀嚼功能,改善牙龈出血,但对牙槽骨吸收无明显的治疗效果,且治疗效果不稳定,许多患者在经过治疗后仍会出现牙周炎反复,咀嚼功能差等问题[13-14]。当患者采取口腔正畸治疗方案时,通过外力将原来位移的牙齿进行位置恢复,改善上下牙的咬合情况,从而改善患者的咀嚼功能,同时当牙齿位置恢复后,可以缓解患者牙槽骨吸收情况,提高患者牙齿美观度、改善牙周袋的深度,避免牙周病的反复发作,降低了患者由于牙周病而引起全身性感染的风险[15-16]。在治疗过程中,患者采取氯己定漱口液进行口腔饭后清洁,减少患者口腔内细菌的繁殖情况,也有助于降低患者发生口腔炎症的概率,对治疗也有一定的益处[17]。在该研究中,两组患者在治疗后,研究组患者血清中TNF-α、IL-6、IL-2水平分别为(1.43±0.85)ng/mL、(166.69±6.12)ng/L、(2.12±1.26)ng/mL,均优于对照组的(2.35±0.91)ng/mL、(196.17±7.03)ng/L、(4.25±1.03)ng/mL(P<0.05);研究组前牙覆盖距离、牙周袋深度、牙槽骨高度分别为(2.13±0.35)、(1.89±0.31)、(4.52±0.66)mm,与对照组的(2.75±0.31)、(2.37±0.23)、(4.95±0.53)mm相比较改善明显(P<0.05),这与刘敬辉[18]研究结果较为一致,其研究结果显示,研究组(采用口腔正畸联合牙周基础治疗)患者前牙覆盖距离、牙周袋深度、牙槽骨高度分别为(2.42±0.39)、(2.02±0.29)、(5.00±0.11)mm,均短于参照组(采用基础治疗)的(6.44±0.47)、(4.88±0.37)、(5.66±0.12)mm(P<0.05)。可见,基础治疗联合口腔正畸治疗可有效减少患者口腔感染,改善患者的口腔健康,该治疗方案受到多数患者的认可。

综上所述,将口腔正畸治疗用于牙周病致前牙位移患者中能降低患者血清中的炎症因子水平,减少患者的反复感染,改善患者的口腔健康,能提升患的认可度。