《我恨莫扎特》到底有多恨?

2022-05-31梁晴

梁晴

一次上课讲到这部作品,作曲系一位男生走进教室抬头看到PPT上赫然的作品名字,瞬间被激怒,恨不得要拂袖而去。我心想:好嘛,这就入戏了。

“拉仇恨”的贝恩哈德·朗

《我恨莫扎特》(I Hate Mozart)首演于2006年,作曲家是奥地利音乐家贝恩哈德·朗(Bernhard Lang,1957- )。他曾就读于奥地利林茨的布鲁克纳音乐学院,1975年赴格拉茨学习哲学、德语语言学、爵士乐理论、钢琴、对位、和声及作曲,创作颇丰。脚本作者是维也纳导演、剧作家、电影作家迈克·斯特明格(Michael Sturminger,1963-)。他就学于维也纳音乐与表演艺术大学,能力出众,曾创编执导了电影《交际花的儿子》(2004)、《卡萨诺瓦变奏曲》(2014年获得第六十二届圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖提名)。他一直活跃于维也纳剧院、维也纳国家歌剧院、苏黎世歌剧院、布雷根茨艺术节和萨尔茨堡艺术节,并为维也纳国家歌剧院、苏黎世歌剧院、科隆歌剧院和格拉茨歌剧院等指导制作。2009年,他执导了莫扎特的三幕歌剧《伊多梅纽斯》。两位当今炙手可热的顶尖艺术家强强联手,备受人们看好,他们曾在2014年合作过,目前正在为筹备2023年克拉根福特戏剧节再度联手制作新的作品。

莫扎特逝世后,与其相关的作品不少,如莫扎特的学生埃伯尔(Anton Eberl)在老师离世六天后就写下了康塔塔《在莫扎特墓旁》(Bei Mozarts Grabe,Won 8,1791);貝多芬根据莫扎特歌剧《魔笛》的主题创作了《F大调大提琴与钢琴变奏曲》(Op.66,1800);肖邦创作的《为钢琴与乐队的变奏曲》(Op. 2,1827),取材自莫扎特歌剧《唐璜》中的二重唱《让我们手拉手》;柴科夫斯基为纪念《唐璜》上演一百年创作的《第四管弦乐组曲(莫扎蒂亚娜)》(Op. 61,1887),涉及了莫扎特的《G大调吉格舞曲》(K. 574)、《D大调小步舞曲》(K. 355)、《圣体颂》(K. 618)和《格鲁克主题变奏曲》(K. 455);马克斯·雷格(Max Reger)基于莫扎特的《A大调钢琴奏鸣曲》(K. 331)创作了《莫扎特主题的赋格与变奏》(1914);阿沃·帕特引用莫扎特《为一部哑剧所作的音乐》(K. 446)、《第四十交响曲》创作了《莫扎特慢板》(1992/2005);传记类音乐戏剧有里姆斯基-科萨科夫创作的歌剧《莫扎特与萨列里》(1898)以及音乐剧“法扎”《摇滚莫扎特》、“德扎”《莫扎特》等。还有一部施尼特凯为两把小提琴而作的《Moz-Art》(1976),仅从标题就可以看出这部作品与众不同、另类好玩。歌剧《我恨莫扎特》也同样不“正经”,挑衅性的标题、犀利的内容、应接不暇的帅酷精怪、魅力四射的声音,让人们猝不及防地被击中。

各种“特扎莫”

越熟悉莫扎特,越领会其中的“梗”:

喜歌剧

也有人称《我恨莫扎特》是一部“喜剧心理歌剧”(comic psychological opera)。

两幕结构

情节与《魔笛》相关,所以也采用了相似的两幕结构,并运用了《魔笛》中的一些片段,如帕米娜的“哦,我感觉到……”不同的是,《我恨莫扎特》前后两幕更有设计感,形成对称关系,让人想到贝尔格的歌剧《沃采克》。

音乐人的故事

莫扎特曾经写过一部独幕喜歌剧《剧院经理》(1786),讲述的是萨尔茨堡的一位剧院经理招募歌手演员的故事。《我恨莫扎特》如出一辙,讲述剧院要演一出《魔笛》,从而引发了一连串的故事,如招募演员、指挥排练现场、女主角间争风吃醋、音乐家的悲喜爱情。在西方音乐中,这个主题并不陌生,尤其在德奥语境下,理查·施特劳斯有两部歌剧也聚焦音乐人,一部是《间奏曲》(1924),讲述一对音乐夫妻的有趣生活;另一部是《随想曲》(1942),讲述了艺术家与音乐家的生活。

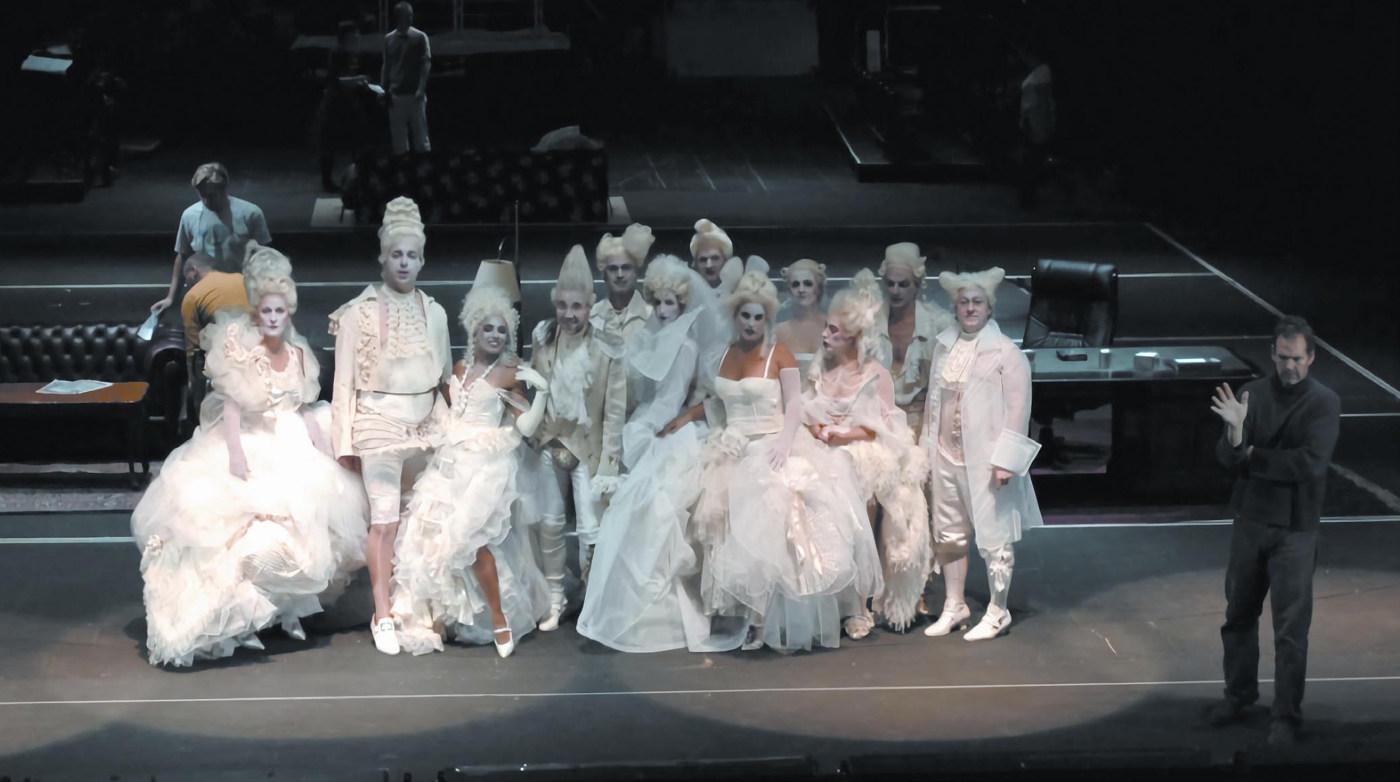

人物分组

一部好歌剧,即便人物众多,当好坏善恶划清,再复杂也一目了然,莫扎特的作品就是这样。《我恨莫扎特》也有着相同的思路。剧中,成功的意大利指挥莫拉多(男中音,四十多岁)与经纪人(男中音,四十多岁)、剧院经理(男中音,四十多岁)一同挑选参演《魔笛》的演员,三人形成了一个决策的“权力集团”;德国男中音韦纳(男中音,三十多岁)与德国次女高音齐默(次女高音,三十多岁)曾是一对恋人,恩恩怨怨;莫拉多的妻子是美国女高音摩尔(女高音,四十多岁),可他又爱上了来自东欧的年轻女高音西蒙娜(女高音,二十多岁)。于是,摩尔与西蒙娜为争夺《魔笛》中的帕米娜一角相互较劲。最后,老练的摩尔占了上风。

人物重合

洛伦佐·达·蓬特把唐璜喜爱的各类女人概括成安娜、采琳娜和艾尔维拉,可谓干练到位,而《我恨莫扎特》的人物塑造同样巧妙:莫拉多集莫扎特笔下的唐璜、费加罗、塔米诺为一身,也是男中音;西蒙娜名字中“娜”是安娜、苏珊娜、采琳娜的合体;三位女主角可与《唐璜》中的角色对应,即摩尔对应艾尔维拉、西蒙娜对应采琳娜、齐默对应安娜;韦纳与齐默,很像《魔笛》中的帕帕吉诺与帕帕吉娜,感情始终纠缠不清;莫拉多与西蒙娜是核心人物,投射出塔米诺与帕米娜的分量;看清楚前几位,也就明白了摩尔相当于《魔笛》中意图掌控一切的夜后。

梦境贯穿

这部歌剧设有一个固定的十二人重唱组,贯穿于全剧,像利都奈罗似的反复出现,让人不禁联想到《唐璜》第一幕终场那个若隐若现的小步舞曲,串联不同内容。他们亮相时唱的“FI-FA-FU”是基于欧洲著名的儿歌写成,据说莫扎特小时候也唱过。随着叙述进展,他们被替换成不同的形象,也不断地回到梦里。

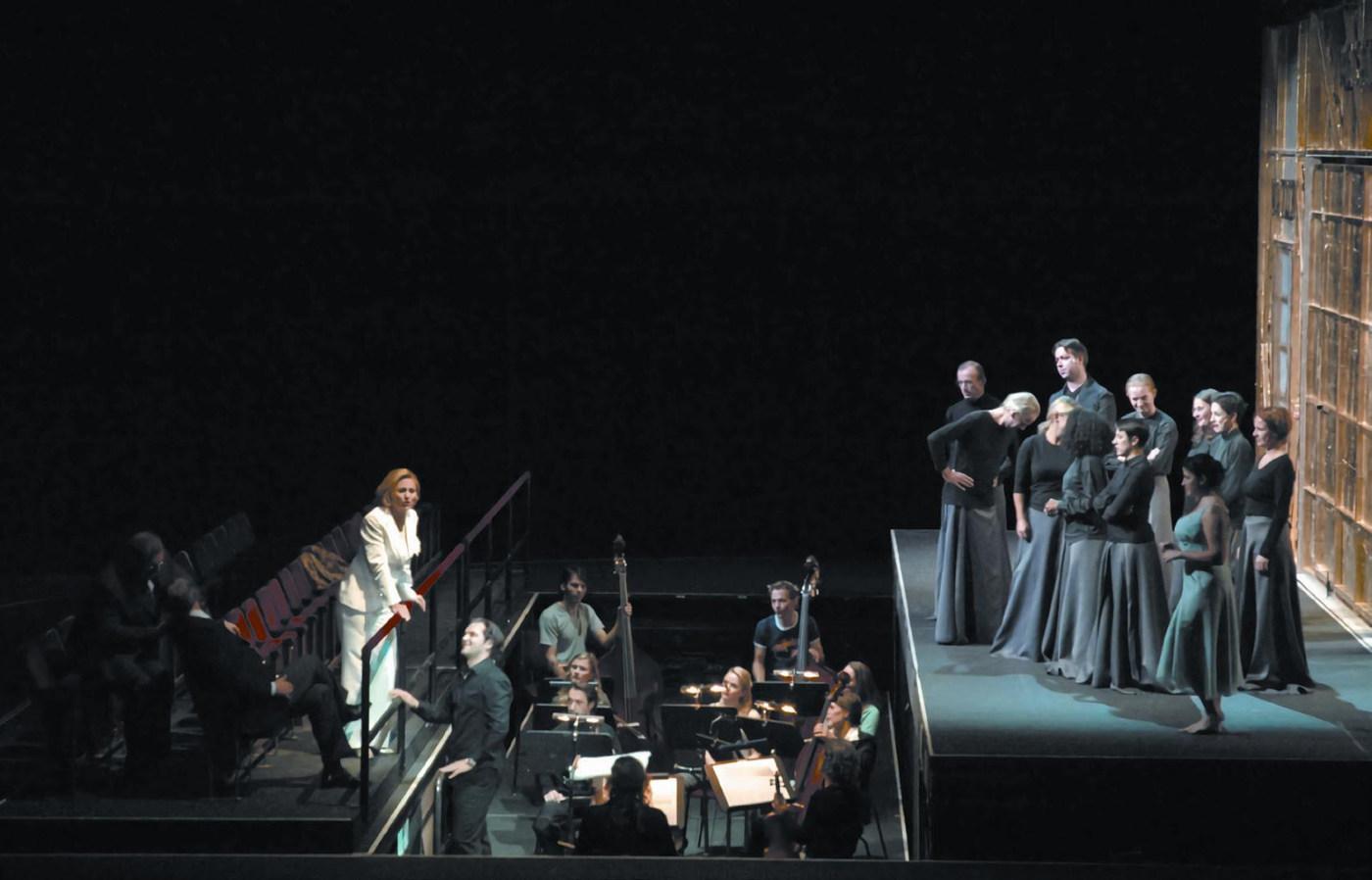

器乐戏剧性

序曲用乐队来呈现梦呓就很有带入感。两场排练的戏中戏,用台上室内组与乐池中大乐队的配合,十分生动。作品中加入了许多新音色,器乐与人声自由交错、融合,产生戏剧效果。

重复音运用

作品中大量运用了常规喜歌剧的手法,如音与节奏的密集重复、乐句频频重叠、不同声音叠合等。在第一幕中有一曲,韦纳在《魔笛》的排练中终于爆发怒火,抱怨被莫扎特困扰多时,唱出的“莫——莫——莫”即是莫扎特《魔笛》中“帕——帕——帕”。当自然过渡到流行说唱(Pop Rap)时,一切都是那么顺理成章。

终场高光

莫扎特对喜歌剧终场重唱的贡献是有目共睹的,《我恨莫扎特》的两个终场都是大型场面,剧情冲突集中。第一幕终场新闻发布会的高潮点,加入了电声宣泄情绪;最后结局是一场首映派对,同事们的不满情绪获得释放,人们不再抱有幻想,令人印象深刻。

“恨”你不懂爱

如何致敬?作为一部维也纳歌剧院在纪念莫扎特诞辰二百五十周年隆重推出的歌剧,没有传统旋律般的咏叹调,杂音淹没了仅有的经典片段,整部作品充斥着反歌剧、反古典、反优美的概念,对莫扎特放肆调侃,大有对前辈的“不敬”。这里没有唯唯诺诺的鞠躬讨好,却是不乏严肃的发问。

继续“封神”吗?一上来指挥莫拉多开莫扎特玩笑,招募演员表达自己多么熟悉莫扎特,至韦纳直接抱怨“我恨莫扎特”等,歌剧中的每一位角色都与莫扎特密切关联,仿佛整个世界都围绕着莫扎特在转。很难得的是,第一幕出现了谢幕时后台的场景,将目光聚焦于聚光灯背后的演员们,展现光鲜舞台背后的日常,这种做法好像还没有先例。不是谁都愿意被“封神”,因为这意味着被“定格”,我们常说“众神归位”,就是这个意思。在此,莫扎特被拉下“神坛”,所有台上的人物也常人化了。男高音在走台时,因为难唱,就唠叨道:“难道你没有莫扎特以外的作品吗?”“我受不了莫扎特了!”作品把莫扎特塑造成了“邻家兄弟”,亲切真实,无处不在。

青出于藍,能胜于蓝吗?像世界上大多数地方一样,奥地利拥有很多移民,尤其集中在萨尔茨堡和维也纳。大家都热爱莫扎特,但有一个不可回避的问题是:作为土生土长的莫扎特的奥地利后辈,应当怎么做才算是表达了对前辈的崇敬呢?贝恩哈德·朗出生于林茨,后来他到格拉茨学习哲学、德国语言学、爵士乐理论、钢琴、对位、和声和作曲,之后积极演出和创作,又在格拉茨电子音乐研究所学习及创作电子音乐。二十世纪八十年代,他在格拉茨音乐学院和格拉茨艺术大学工作,与同样出色的奥地利音乐家哈斯(Georg Friedrich Haas)、诺伊维尔特(G?sta Neuwirth)共事。1999年,他做出了一个重要的决定——到维也纳做一位自由作曲家,与莫扎特当年离开萨尔茨堡前往维也纳一样,专心创作。

《我恨莫扎特》是贝恩哈德·朗成熟阶段的重要代表作,秉承奥地利人之光彩,获得了维也纳城市音乐奖(2008)、“当代维也纳的中心作曲家”等多种荣誉。

谁是“单干户”?即便是天才,莫扎特也需要与剧作家洛伦佐·达·蓬特共同合作才能成就辉煌。如果没有迈克·斯特明格的脚本支持,就没有现在的《我恨莫扎特》。这让我想到了印青的《运河谣》(2012),是黄维若脚本的“水灵”线索架构,成就了音乐。

西庇阿之梦?莫扎特早期曾写过歌剧《西庇阿的梦》(1771),虽然当时手法粗浅,但梦境崇高美好。它出自西塞罗效仿柏拉图《理想国》而写成,斯特明格曾在萨尔茨堡音乐节上指导过《西庇阿的梦》,他在《我恨莫扎特》中有意编写出睡梦、梦幻、噩梦、白日梦等场景,充满想象力和启发性,仿佛在不同话题之间设计了一个进出的机关,轻松解构现实,重现莫扎特之灵性自由。

《我恨莫扎特》属于哪种音乐风格?贝恩哈德·朗的音乐很难定义,有人称之为“当代古典主义”。他在作曲外,还经常玩即兴演奏,并在电子音乐编程上有很多实践。其作品其实来源于各种流派,如二十世纪先锋派、欧洲古典音乐、爵士乐、自由爵士乐、摇滚、朋克、电子音乐、电音舞曲、计算机生成的音乐等,创作涉及独奏曲、室内乐、大型管弦乐队与音乐剧等。除了写音乐厅音乐,他还为剧院、舞蹈、电影和音响装置设计声音和音乐。按贝恩哈德·朗的说法,在《我恨莫扎特》形成了“风格风暴”,通过对不同风格的重组,重构了独一无二的自己。莫扎特是古典时期涉及从巴洛克到古典主义的几乎所有体裁类型及技术,将多样性最大化的作曲家。贝恩哈德·朗的音乐出现了与视觉艺术、新马克思主义哲学、德勒兹理论、当代美学等多维的交互结合,拼贴、模仿、引用与创新杂糅等花样层出不穷。他尊重传统,像着迷于当下一般,而其鲜明的个性及立场并没有消融或丧失在过往的经典中。

莫扎特讲英语吗?该歌剧用英语演唱,这是一个重要之举,不同人物并夹杂不同口音,排练时的指挥急到飙意大利语,摩尔的美式英语似乎别有一番意味。想起诺伊维尔特的《奥兰多》(2019)也用英文,维也纳为了赢得更多的国际关注,不惜放下身价。想当年,莫扎特不也是能屈能伸,通过写作意大利歌剧积累经验,最后完成德语歌唱剧之民族伟大复兴吗?在这里目的大于形式。

要为受伤的西蒙娜落泪吗?在整个故事中,单纯、幼稚的西蒙娜,遭遇世俗的蹂躏、落选了、被欺骗了,这反而成就了她的清醒。在作品最后,她独自站得很远,有一种超现实主义的感觉。她冷静地看着世界,说出最后的点题金句:“欲望,不只是占有,这只是表层的,它更多地被隐藏于对权利、名义、利益的不满足中。”这是作品的立意,极具反思性,一个“弱女子”碾压了一台“强权”,四两拨千斤。

莫扎特是谁?对于贝恩哈德·朗他们而言,“莫扎特”不是某一个人,他已经成为一个符号,是奥地利当下文化问题的代言。历史已经翻篇,过去已逝,现在的意义不是对过去的重复,所谓纪念不应当流于消费过去和简单依赖,有使命感的艺术家不应成为“文化啃老族”,不能让盲从的民众更迷茫,那样才是可“恨”的。在一片嬉笑怒骂的表象背后,隐藏着凝重的话题,期待你能理解荒谬中的悲情、梦幻中的警醒、错乱中的清晰。

如何让莫扎特活下去?近年来,由于古典歌剧逐渐失宠,剧院放下身价,以上演音乐剧来维持生计。2006年,在纪念莫扎特诞辰二百五十周年之际,艺术节委约创作新作《我恨莫扎特》,是希望维也纳人来讨论如何让莫扎特的生命力与新鲜感永存这个热门话题。大家知道,维也纳国家歌剧院与莫扎特息息相关,当年席卡内德用热门歌剧《魔笛》赚来的钱修建了这座著名剧院,1869年建成开幕时的首场演出就是莫扎特歌剧《唐璜》。他们希望《我恨莫扎特》能成为当代的《魔笛》,让新音乐焕发出应有的魅力,让当代艺术继续传统的活力。贝恩哈德·朗他们不负众望,作品出奇地成功,令人耳目一新,激起一系列关于古典音乐如何发展及文化产业化等话题的批判性辩论,剧院安排继续循环上演。因它,莫扎特焕然活在当下。

莫拉多如何出梦?梦缠绕着指挥莫拉多,在第二幕末尾,当戏中《魔笛》演出谢幕时,他唱出了一段感慨万千的咏叹调,以全剧唯一仿真莫扎特式旋律赫然出位也特别感人,感觉从忙碌的费加罗、多情的唐璜终于成为有追求、能转凡成圣的塔米诺,恍然梦醒。在大量乐评中,有人大声喊出:“我爱朗!”当知是:人说莫扎特,即非莫扎特,是名莫扎特;人说恨,即非恨,是名恨。