修和声功夫,入音乐佳境

2022-05-31姚红卫

姚红卫

爱乐者、习乐者音乐能力的高低,通常与自身的和声功底(包括和声技法、和声思维、和声听觉等)成正比。和声作为多声音乐的要素之一,是音乐作品中表现内容、烘托意境、表达情感的重要手段与载体。陈铭志教授曾说:“和声功夫乃需修炼,至顺手拈来之境地,方可渐入佳境。”这充分说明了作为音乐艺术重要技术基础的和声的重要性。

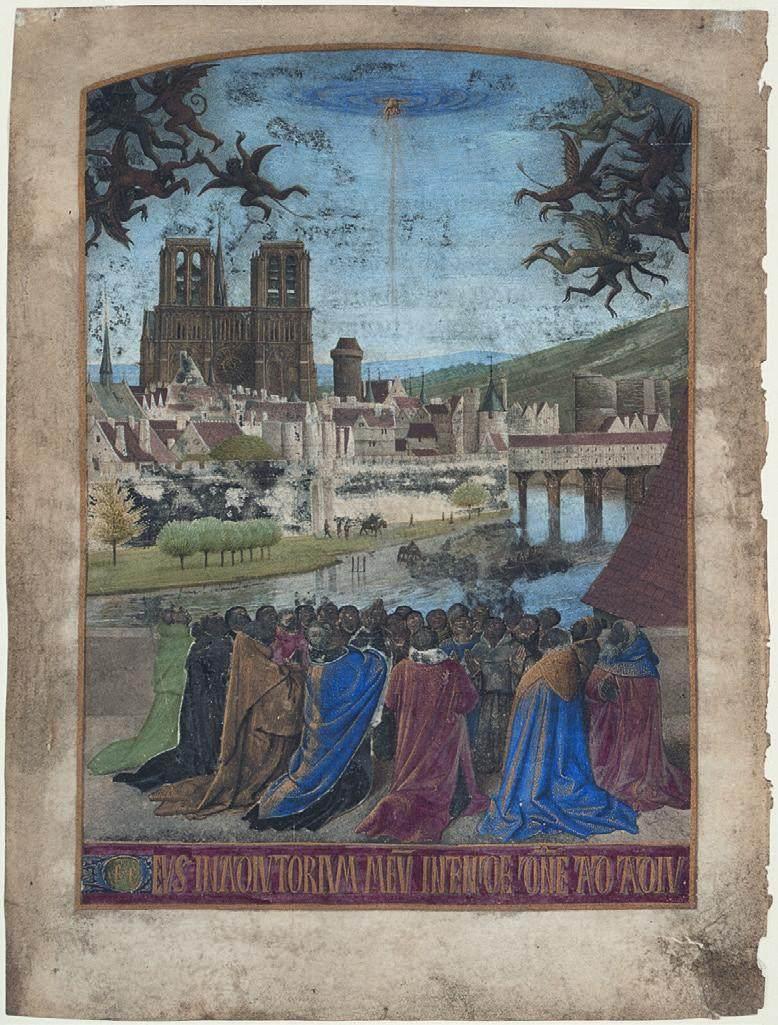

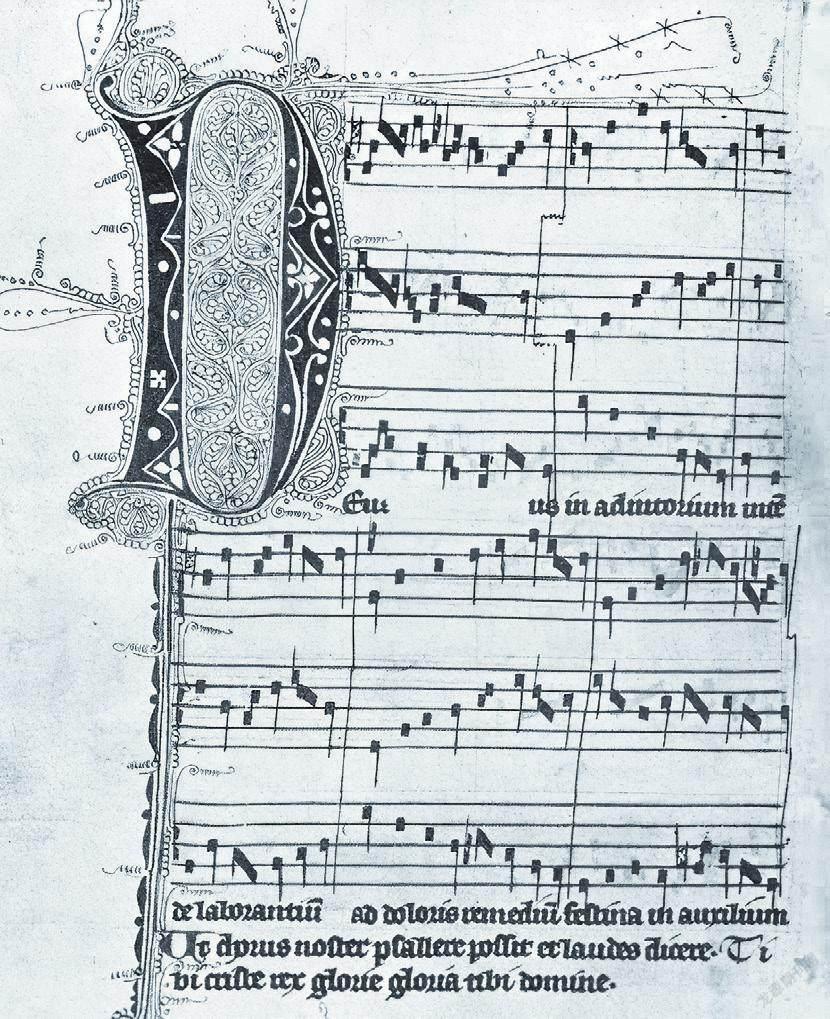

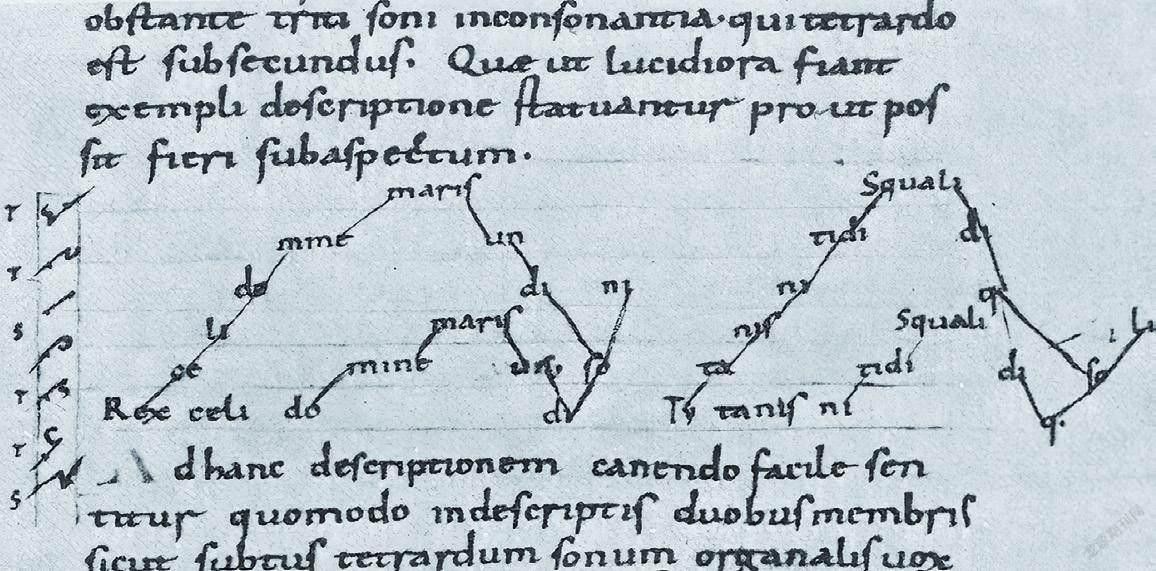

重视和声是西方音乐区别于其他类型音乐的一个重要特征。欧洲的多声音乐开始于九世纪的奥尔加农(Organum)。奥尔加农是一种在天主教堂中演唱的无伴奏合唱,是欧洲最早有记载的多声音乐形式。其最初的形态是在格里高利圣咏(Gregorian chant)下方附加一个平行纯五度或纯四度声部,以格里高利圣咏为“主声部”,附加声部称“奥尔加农声部”。后来,该多声形式又得到了不断的发展与演进。之后,欧洲多声音乐也逐步由简至繁,日趋丰富,历经调式和声时期(十三世纪至十六世纪末,即严格复调时期)、数字低音时期(十七世纪至十八世纪上半叶,即巴洛克时期)、调性和声时期(十八世纪下半叶至十九世纪末,即古典主义、浪漫主义时期,并延续至今)、现代和声时期(始于二十世纪初)等发展阶段,而和声则成为表现各时期不同音响效果、凸显风格特征的重要技术手段之一。

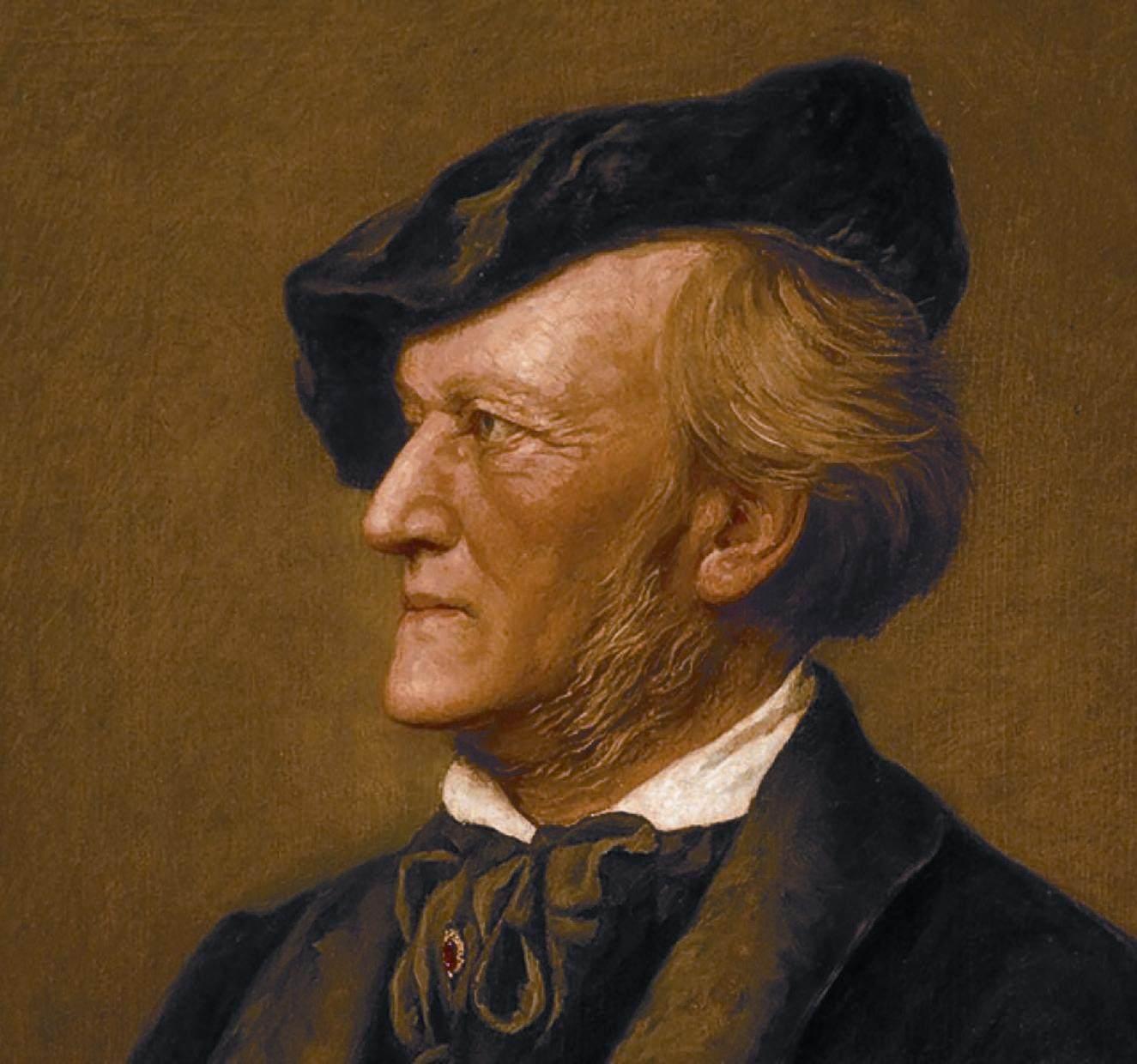

欧洲中世纪末至文艺复兴时期,多声音乐中的声部合作关系通常被称为“调式和声”,其建立于教会调式(至十六世纪得以完善)的基础之上,采用音程性的和声处理手法。此风格在文艺复兴时期已呈根深叶茂之势,无论在理论与实践的涉及广度,还是在内容与形式的表现深度上,均已达到里程碑式的高点,而之后的调性和声也由它孕育而生。典型的调式和声通常与运用对位手法的复调织体相关,相对而言,我们将建立在大小调式基础上、以三度和弦作纵向结构的多声部合作手法,称为“调性和声”。调性和声以古典和浪漫派作曲家的作品为典范,为主调织体的多声部组成做技术媒介,它也被称为“功能和声”或“古典和声”。十九世纪末的西欧,以瓦格纳为代表的晚期浪漫派作曲家将调性和声发展到极致并走向边缘。可以说,自十七世纪初到十九世纪末,以大小调式为基础的功能和声历经了从确立到强化再到松动直至瓦解(或继续发展)的过程。而二十世纪出现的现代和声手法,则又呈现出了多姿多彩的多元化发展新格局。

尽管二十世纪以来,各种现代和声技法争相斗艳,通过打破传统和声规则,追求个性化的音效。但聚焦当下,传统和声的音乐仍未绝于舞台,并在音乐文化中占据着重要一席,其手法也是基础和声学习的主要内容。即使是从事现代作曲的创作者,也需要掌握传统和声的知识和技巧,且建立在传统和声之上,声音效果更易被爱乐者所理解和接受。因此,传统和声的实践与理论,无疑是我们认识各种和声现象的基础和源泉。

爱乐者所聆听的古典主义时期和浪漫主义时期的音乐作品,通常以调性和声为基本,通过和弦在功能、色彩、线条等诸多方面的联系,体系化地表现多声音乐。爱乐者在鉴赏此类音乐时,应循序渐进,了解各类常用和弦的结构及不同和弦间的逻辑关系,在音响中体会和声的离心力与向心力、松弛与紧张的对比,思考和声色彩的表现作用等。从而对传统和声有基本的认识,并通过进一步学习、体验及浏览大量作品,逐渐掌握较为全面的调性和声技法。

此外,有条件、有需要的习乐者,还可在传统和声的基础上,将学习进一步拓展至早期和声与现代和声。传统调性和声的规范是由欧洲早期调式和声在历史长河中逐渐演化而来的,是“有源之水”“有本之木”。因此,习乐者也可在思维方式上对二者的关系给予关注。早期和声的特点包括教会调式基础、音程结合观念、复调对位化织体为主等。文艺复兴(调式和声真正成熟)之后的巴洛克是产生诸多新体裁、新风格的时期,也是音乐体系从复调化、对位化发展为主调化、和声化的过渡阶段。在此期间,和弦概念形成,七和弦成为独立结构,多声部间的纵向结合由之前调式和声的对位观念演进为和声观念等,均对调性和声的正式形成具有深远意义。

进入二十世纪(其实在十九世纪最后二十年已初见端倪),欧洲多声音乐呈现出多元化的格局,其中既有基于传统和声的继续发展,其音乐保持调性,但不拘于传统和声法则,且常与教会调式相结合;又有完全摒弃传统和声、另起炉灶的,有些音乐保持了调性,有的则为无调性。上述均属现代和声范畴,其风格包括印象主义、自由无调性等,具体手法有非三度叠置和弦、多元化调式、复合调性、基于数理逻辑与理性思维的序列和声技法等,不一而足。现代和声受哲学、美学等影响,作曲家通过运用数学、现代科技等手段,相继在和声观念、方法、范围上不断更新和拓展,传统作曲体系随之趋于瓦解:由于不协和音的解放以及几乎完全禁用协和音,调性的概念完全或部分地失去了意义。该时期新的和声技法如雨后春笋般涌现,以至于德国作曲家、理论家汉斯·福格特(Hans Vogt)描绘二十世纪“前卫音乐”时指出:“一位作曲家,只有当他能够发明新的和声时,才会被看作是值得一提的人物。”

和声从发轫至近现代的多元并存,无不体现着作曲家音乐观念的革新,其音乐呈现出不同的样态,并随之诞生了许多创作技法。在我国,和声技法同样被广大作曲家所关注。几代作曲家、理论家结合创作实践,一方面对我国源远流长的民族传统进行纵向的追溯,另一方面对国外的和声理论进行横向借鉴,在古今中外纵横交错的网络里,相比较而求发展。他们积极、努力探索和声的民族风格,同时积累了不少经验。

简而言之,于爱乐者、习乐者而言,对和声唯虔诚修炼,方可有所领悟;唯潜心钻研,才能渐入佳境;方能于音乐中感受和声的魅力,于和声中体味音乐的迷人。要理解、欣赏、表现一部作品,需要研究、认识、领会隐藏于其中的和声观念和技法,再对古今中外各种创作思潮、创作风格中所反映出来的和声现象进行深入的研究,由表及里,层层深入,渐入音乐之佳境。