基于政策供给的民族地区农村子女接受高等教育的影响因素分析及对策

2022-05-30陈英

【摘要】本文分析我国民族地区接受高等教育基本情况、影响民族地区农村子女就读大学的不利因素及有利因素,提出提高民族地区农村子女接受高等教育机会的建议,即持续提供政策扶持以稳定民族地区农民收入增长、提高民族地区农村教育公共服务均等化水平以切实解决政策供给不充分和不平衡问题。

【关键词】民族地区农村子女 高等教育 政策供给 影响因素

【中图分类号】G64 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2022)21-0059-05

长期以来,受自然条件、人文环境等多重因素影响,少数民族聚集区的农村教育发展比较缓慢,民族地区农民受教育程度不高,其子女考上高等学校的比例较低。随着国家脱贫攻坚取得全面胜利,民族地区农村适龄适学儿童和青少年与全国的农村孩子同步享受到“义务教育有保障”的政策,在义务教育阶段不失学、不辍学,顺利完成初中学业。但是,“脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点”。民族地区农村子女完成义务教育不是终点,而是求学路上的新起点,他们的目标是读高中、上大学,与全国其他同龄人一样享受高等教育普及化的改革发展红利。

一、我国民族地区人口接受高等教育的基本情况

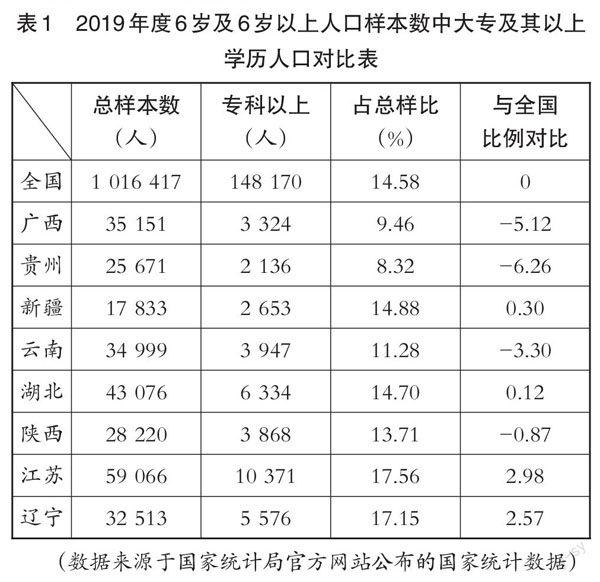

据《中国统计年鉴》公布的数据,2020年每10万人口高等教育学校平均在校学生人数为:全国3 126人,其中,广西3 107人、宁夏2 691人、新疆2 331人、内蒙古2 127人、西藏1 629人、贵州2 654人、云南2 648人、青海1 499人。数据显示,5个民族自治区和3个少数民族省的高校在校生人数都没有达到全国平均水平,说明民族地区高等教育相对落后。根据国家统计局公布的《人口抽样调查样本数据》之《接受教育程度分人口数(人口抽样调查)》,可以查询到2019年度分地区汇总的6岁及6岁以上人口样本数中大专及其以上学历人口占比。笔者从中抽取了4个民族省(自治区)和4个普通省进行比较,编制《2019年度6岁及6岁以上人口样本数中大专及其以上学历人口对比表》(如表1)。

以上两组统计数据表明,在民族地区,无论是在校大学生人数比例,还是6岁及6岁以上人口样本数中大专及其以上学历人口比例,均明显低于全国平均水平;与教育和经济发达地区相比,其落后程度更加明显。因此,可以看出我国民族地区高等教育普及化程度还处于相对较低的水平。

二、影响民族地区农村子女接受高等教育的不利因素

(一)父母文化教育程度低直接影响其子女接受高等教育

在经济、文化和地理等多重不利因素叠加影响下,民族地区教育发展普遍落后,其直接结果是导致成年人文化教育程度普遍低。这些成年人为人父母后,难免使其子女步其后尘,出现受学校教育程度低的代际传递现象。低文化程度父母由于狭窄的认识面、较低的认知水平和“听天由命”的生存观念,对“知识改变命运”认知不足或不相信,不重视子女教育,送子女上学的热情不高。近年来,出现不少有关父母文化程度对子女教育影响的研究成果,李颖晖、王奕轩(2019)对农村父母的教育期望劣势影响因素分析得出的结论显示,农村父母对子女的教育期望值最低,父母的文化程度越高,对子女的教育期望越高;李长健、胡月明(2017)研究城乡贫困代际传递现象得出的结论表明,农村父母受教育程度对贫困代际传递影响显著高于城市。民族地区农村父母由于文化教育程度低,无法走出闭塞的生存空间,更加受制于浓厚的陈旧信仰、落后的传统文化和悲观的精神枷锁。崔晓娟等(2019)运用“中国家庭收入项目调查”数据进行实证分析,认为父母双方全职务农对子女教育获得有一定的负向影响,并发现母亲的影响更突出。这些研究结论说明,父母文化程度低是影响民族地区农村子女接受高等教育的最直接因素。

(二)家庭经济困难是影响民族地区农村子女接受高等教育的根本原因

农村居民人均可支配收入是衡量民族地區农村家庭经济状况的重要指标,根据我国统计部门的统计数据,我国5个少数民族自治区的农村居民人均可支配收入均明显低于全国平均水平(如表2所示),除内蒙古自治区与全国平均水平稍微接近之外,其他4个自治区的农民收入水平仅维持在全国平均水平的80%—85%。由此可见,我国相对贫困家庭主要集中在少数民族聚集区的农村地区。

2021年,我国进入乡村振兴新时代,消除了贫困,但是少数民族地区依然是经济欠发达地区,尚处于相对困难的状态,民族地区农村家庭人均可支配收入处于相对较低的水平。除了人均可支配收入,反映农村家庭经济水平的还有预期农产品收入和教育投入回报率等其他经济指标。在民族地区,因自然条件较差和天气状况多变,人的主观能动在很大程度上无法决定农产品的收成,农民仍然无法摆脱“靠天吃饭”的窘境。一旦遇上自然灾害,农产品歉收,农民的预期农产品收入就会大幅降低,这种单一经济收入的现状增加了家庭经济困难的风险。

(三)家庭教育缺失是影响民族地区农村子女接受高等教育的重要因素

家庭教育缺失主要表现在家庭教育投入严重不足和父母有效陪伴教育缺位。导致民族地区农村家庭教育缺失的原因,既有客观方面的无奈,也有主观上的认知错位。马微、张坤(2014)研究西北地区民族家庭教育发现,就家庭教育投入的重视程度而言,回族家庭最高,汉族家庭较高,其他民族家庭较低,藏族家庭最低。在民族地区,农村青壮年劳动力外出务工现象十分普遍,这对增加家庭收入和增长农民见识及改变落后观念很有裨益。但是,也由此产生了民族农村地区的“留守儿童”现象。在孩子的成长过程中,尤其是孩子在最需要家庭教育参与的启蒙教育阶段,父母长期缺位,特别是入学适龄儿童缺少父母的有效陪伴,会产生不少负面的教育问题和社会问题,以及影响孩子未来的升学问题。

三、影响民族地区农村子女接受高等教育的有利因素

(一)民族教育政策可以增加民族地区农村子女接受高等教育的机会

无论是新建校舍,还是扩建校舍,都直接体现在班数增加上,班数增加就意味着可供给的学位数量增加,就可以招收更多的学生入校就读。加强民族学校建设,增加班数供给,在“做大蛋糕”上增加了民族地区农村学生升学机会。比如,以普通高中一年级班数和学生数的增长为例,广西2016年高一班数为5 335个、学生数为338 518人,到2019年高一班数为6 355个、学生数为394 307人(数据来源于教育部公布的年度教育统计数据),班数增长了19%、学生数增长了16%,证实了学校建设的发展增加了民族地区学生完成义务教育后升入普通高中的机会。在教育招生政策方面,则在“分好蛋糕”上增加民族学生升学机会。长期以来,我国在升学考试政策上面向民族地区学生和少数民族学生实行加民族照顾分或降低录取分数的倾斜性政策,向民族贫困地区实行高校专项招生制度,大幅增加高校少数民族学生的招生名额,增加民族地区农村学生考上高等学校的机会。

(二)倾斜的教育经费投入可以帮助更多的民族地区农村子女入学升学

持续增长的教育经费投入,可以扩大办学规模而增加学位供给,可以改善教师待遇而提高师资水平,可以提高教育公共服务均等化水平,最终受益的是包括民族地区农村子女在内的广大学生,增加他们接受高等教育的机会。在教育财政学中,“一般公共预算教育经费增长”是衡量一国或一地教育经费投入的重要指标,它包括占比指标(即一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例,在表3中简称“占比”)和年增长指标(即一般公共预算教育经费本年比上年增长,在表3中简称“年增长”)。以脱贫攻坚期间的2016—2018年的教育经费投入为例,抽取广西等四个民族省(自治区)和湖北省等四个普通省份的前述两个教育投入指标,编制《民族省(自治区)与普通省份一般公共预算教育经费增长情况表》(如表3所示),民族省(自治区)近几年的教育投入力度与其他省份的水平相当。在中央财政的大力支持下,个别民族省(自治区)的教育投入力度甚至更强一些,说明民族省(自治区)在教育经费投入上得到中央和省级财政更多的倾斜性扶持。而且上级财政转移支付资金更多地向民族地区农村学校倾斜,比如,中央财政加大一般性转移支付和教育专项转移支付力度,重点支持新疆、西藏和四川省藏区等国家通用语言文字教育基础薄弱地区开展双语教育,中央财政学生资助教育专项资金向少数民族学生和民族自治区农村户籍学生倾斜[摘自《国务院关于加快发展民族教育的决定》(国发〔2015〕46号)第二十五条、第二十六条]。

(三)优先照顾少数民族学生和民族地区学生的教育资助政策发挥了显著的帮扶作用

在教育资助制度的设计上,国家对民族地区农村学生的倾斜性扶持则更加明显,对帮助民族学生顺利完成义务教育和接受更高程度教育产生积极的影响。以广西为例,国家在义务教育阶段实施“两免一补”政策中,其中“一补”是对家庭经济困难寄宿制学生发放生活费补助。广西统筹中央财政转移支付资金和自治区级财政资金,实现该资助政策在民族自治县和边境县全覆盖,对全部寄宿制学生发放生活费补助;在普通高中阶段,对民族班学生发放国家助学金。中央政府、地方政府和学校设立教育资助项目,重点资助民族地区农村学生,大幅度减少他们的家庭教育成本,显著增加他们升入高等学校的机会。

四、提高民族地区农村子女接受高等教育机会的建议

(一)持续提供政策扶持,稳定民族地区农民收入增长

保持帮扶政策不变,持续增加民族地区农民收入。在脱贫攻坚时期,“五个一批”成为贫困农民脱贫减贫的重要途径和手段,在民族地区取得了显著的成效,为全面打赢脱贫攻坚战做出了巨大的贡献,积累了宝贵的经验。进入实施乡村振兴时期,“五个一批”将继续成为民族地区农民增加收入的主要方式。实证研究表明,在西部民族地区,教育投入是五个对农民收入增长影响因素中弹性系数最大,对农民收入的促进作用具有明显优势。因此,国家要继续保持对民族地区“五个一批”政策的落实,尤其是教育投入的倾斜性政策,持续安排上级转移支付资金,弥补地方财政对民族教育投入的不足,通过发展教育促进民族地区农村经济和农民家庭收入增加。

完善教育资助政策,持续减轻民族地区农民教育支出负担。教育资助政策的助学金和减免学费补助是民族地区农村家庭补贴性收入的主要来源之一。在我国现行的教育资助政策中,有些项目是直接对少数民族自治县、连片贫困少数民族地区的农村学生实行“全覆盖”资助。比如,义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目对少数民族自治县的在读学生实行全员资助,中等职业学校国家助学金对连片贫困民族地区的农村户籍学生实行全员资助。这些教育资助政策应给予长期保留实施并不断地完善、充实,确保民族地区农民在国家优先发展教育的战略中获得更多的实惠,改善农民家庭的经济收入状况,为民族地区农村子女接受高等教育清除经济困难障碍。

健全社區和成人教育政策体系,保障民族地区农民同样享受终身教育权利。布迪厄文化资本理论的由“实有”变为“实存”,就是父母拥有的文化对孩子就是一种内化的文化资本,它会成为学生发展的固定财富,成为人的内在素质。民族地区农村多为劳务输出之地,特别是青壮年男性多外出打工以维持家庭生计,对提高他们文化水平和认知能力的培训方法与渠道面临更加复杂的条件,需要克服更多的困难。相关部门需要强化国家意志,主动作为、打破常规,创新工作方式和方法,成立跨部门少数民族成人终身学习协调机构,为民族地区农民接受职业教育、回流教育等构建灵活开放的终身学习体系。一是鼓励少数民族进城务工人员接受继续教育;二是帮助少数民族进城务工人员接受更多的技能培训;三是建设民族地区农村文化阵地。实施乡村振兴战略,加大农村文化硬件设施、软件管理的资金投入,建设一批村民学校、图书室和农业技术推广室等教育文化设施,培养一批农村文化教员和管理干事,对留村务农人员和留守妇女进行文化提高教育,从而提高民族地区农村子女的家庭文化资本水平。

(二)提高民族地区农村教育公共服务均等化水平,切实解决政策供给不充分和不平衡问题

优化调整布局民族地区农村学校。民族地区农村与其他地区农村最明显的区别在于村寨的散落和地理位置偏僻,与其他地区尤其是东部地区农村居住相对集中和交通网络日趋发达不同,民族地区农村世居少数民族居住地理环境的局限性决定其学校布局面临更多的复杂性和多样性。首先,确保就近入学。在对民族地区农村义务教育学校进行布局调整中,必须牢牢守住“就近入学”的原则,重点评估边远闭塞村小、教学点的撤并工作,防止出现因村小、教学点的消失引发适龄学生弃学入寺庙念经的不良社会现象。其次,体现民族特色。在对民族地区农村义务教育学校进行布局调整中,还要考虑民族文化、民族传统等特殊因素。要发扬民族地区崇尚民主的精神,农村学校布局调整属于重大民族事务,应该邀请农村各相关利益者充分参与讨论决策。比如当地的宗教领袖是民族文化的传播者和践行者,他们具有较高的威望和号召力,要邀请他们参与进来,让优秀民族文化渗透其中,以此提升民族地区农村学校布局决策、执行调整过程中的民族共通性和共融性。最后,增建高中学校。新建或扩建民族地区县级普通高中和民族中职学校,增加高中阶段学位供给。

继续加大对民族地区农村教育经费投入。要贯彻落实《国务院关于加快发展民族教育的决定》关于“完善经费投入机制”的规定,继续保持加大民族地区农村教育经费投入的扶持政策,优化经费投入结构,实施专项资金预算绩效评价,注重教育经费投入的经济效率和社会效益。一是分类提高民族地区农村教师工资和福利待遇;二是合理安排各类教育项目支出;三是科学评价民族教育项目资金绩效,倒逼地方政府提高民族教育经费的经济效率和社会效益,提高公共财政教育资金监管水平。

进一步优化民族教育制度体系。一是深化双语教学改革。需要遵循“集中与自主”相结合的原则,既要大力推行国家通用语言文字教育,增强中华民族共同体意识,又要适当保留少数民族语言文字教育,继承和发扬优秀民族文化传统。在完成国家统一课程教学之外,开设极具民族传统特色文化课程和学生感兴趣的校本课程。二是提高师资水平。民族地区边远艰苦村寨能吸引和留住教师的不仅仅在于经济收入待遇,更重要的在于教师的职业得到发展和精神上获得成就感。政府应该制定政策,为长期驻扎村寨的教师设立荣誉奖项,按照服务年限逐级认定教师专业技术资格等级,并不受职数限定聘任相应专业技术岗位。三是改进民族教育评价督导体系。评价指标体系与教育督导方式应该与本地区城市学校、非民族地区农村学校有所区别,应该体现本土民族文化教育特色,增强民族师生的文化自信和文化自觉,激发教师扎根乡村奉献民族教育的动力,激发学生学习的兴趣。四是创新学制安排和升学方式。按照因材施教、分层教育的规律,尝试实行民族地区农村学校灵活多样的学制安排、教学节奏和升学方式。对同样的教学任务,对学习接受能力差、知识基础弱的学生,可以放慢教学节奏、延迟教学进度,消除农村和少数民族学生的不适应感。

研究表明,制约民族地区农村子女考上高等学校的不利因素主要来自他们生活的环境和家庭,可归为内部因素;影响民族地区农村子女考上高等学校的有利因素主要来自政府的扶持政策,属于外部因素。消除内部因素的不利影响和制约,需要有效的帮扶政策,促进民族地区农民增产增收,改善他们的家庭条件,提高他们的科学认知水平,引导他们主动承担家庭教育的责任,为其子女考上高等学校建立良好的内部环境。同时,更需要继续增强外部因素的有利影响和作用,保持向民族地区实行倾斜性支援政策的稳定性和延续性,充分利用国家政策和外部资源弥补民族地区内部教育资源的先天不足,逐步缩小机会差距,为其子女考上高等学校创设良好的外部环境。总之,要改变民族地区农村教育的落后状况,提高民族地区农村子女接受高等教育的机会,需要民族政策的支持。因此各级政府和基层组织在落实民族政策时,需要总结和反思,根据形势的变化而优化政策,不断地与时俱进、推陈出新,发挥好助困政策的乘数效应,最大限度地发挥政策供给的充分性和有效性。

参考文献

[1]李颖晖,王奕轩.父母教育期望的户籍分层:农村父母的教育期望劣势及其影响因素分析[J].兰州学刊,2019(10).

[2]李长健,胡月明.城乡贫困代际传递的比较研究[J].财经问题研究,2017(3).

[3]崔晓娟,蔡文伯,付晶晶.农村家庭收入差距与农民子女教育获得[J].西南大学学报(社会科学版),2019(4).

[4]马微,张坤.西北民族地区不同民族家庭教育投资行为比较研究[J].宁夏社会科学版,2014(4).

[5]彭妮婭.西北五省农村地区教育扶贫成效实证研究[J].兰州学刊,2020(2).

[6]邓红,魏燕.家庭环境对西北民族地区中小学生心理健康影响的研究[J].民族教育研究,2017(3).

[7]李慧勤.促进少数民族终身学习走向美好未来:以云南省为例[J].教育研究,2011(3).

[8]张春海,温馥榕.西北民族地区教育布局调整的困境与突围[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2018(6).

注:本文系广西教育科学规划2021年度学生资助专项重点课题“广西‘十四五期间学生资助政策体系构建与创新研究”(2021ZJY776)的阶段性成果。

作者简介:陈英(1980— ),四川凉山人,博士,副教授,现就职于广西财经学院商务外国语学院,研究方向为政治经济理论、商务英语。

(责编 卢建龙)