制造业与物流业融合机制研究

2022-05-19蔡鸿飞骆温平

□文/蔡鸿飞 骆温平

(上海海事大学经济管理学院 上海)

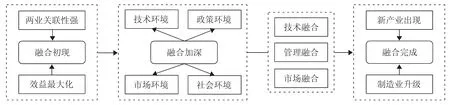

[提要]本文基于产业融合等理论,结合现有供应链模式的研究,以两业关联度和效益最大化为两业融合前提,以技术环境、政策环境、市场环境、社会环境为推动两业融合的外部因素,分析技术融合、管理融合、市场融合等融合路径;以产品和业务的结合模式分析新产业的出现和制造业的升级两大融合结果,分析两业融合的融合机制。

引言

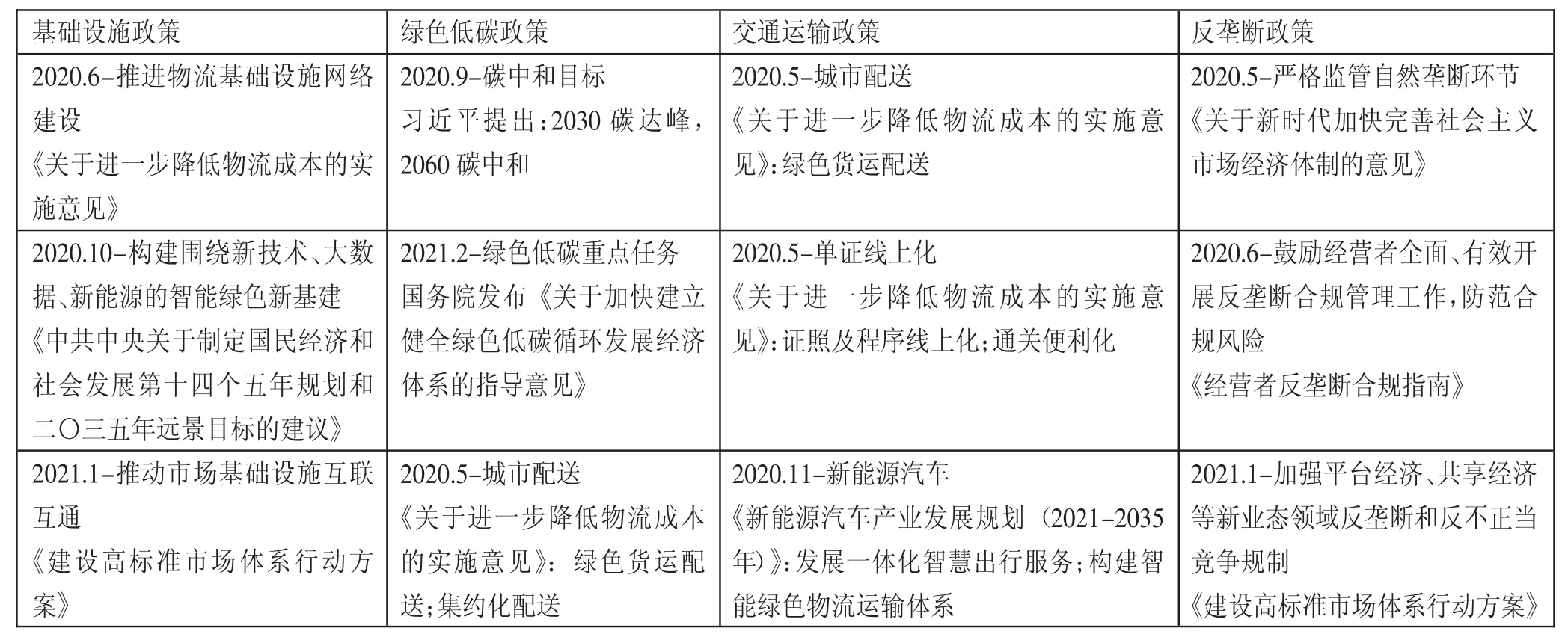

(一)政策环境。2020年9月,国家发展改革委等13个部门联合印发了《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》(以下简称“《实施方案》”)。《实施方案》的发布是“两业联动”的升级方案。随着中国实体经济的不断转型优化,“两业联动”面临的现实问题和竞争力不足等问题逐渐显现,产业链和供应链的转型升级是当前行业和各个企业面临的重要问题,因此进行“两业深度融合”的需求迫在眉睫。《实施方案》的印发是国家在宏观经济调控上对产业层面的重要抓手,也是促进制造业与物流业两业深度融合发展的“主力推手”,各地政府积极响应中央号召,陕西省作为全国重要的老工业基地之一,具有雄厚的制造业基础,在各个层面和政策上第一时间明确将制造业与物流业联动发展作为物流行业发展的重要工程之一。广西根据国家《实施方案》政策大纲,出台《广西先进制造业和现代服务业深度融合发展实施方案》,制定了总体目标和主要任务。(表1)

表1 相关政策一览表

自新冠肺炎疫情爆发以来,世界各国都受到不同程度的影响。2020年以来,我国经济稳步回升,据国家统计局数据分析,2020年全年国内生产总值1,015,986亿元,按可比价格计算,同比增长2.3%。2021年上半年国内生产总值532,167亿元,同比增长12.7%。

(二)供应链背景。疫情下,全球供应链的不确定性增加。目前,物流市场稳中向好发展,整体市场行情偏好。2020年物流景气指数,2月份因疫情影响跌至最低值,达26.2%,3月份至12月份,物流景气指数延续回升状态,总体保持50%以上高位运行,物流业务活动平稳运行。2021年上半年物流景气指数稳定运行,基本维持在50%左右。(表2)

表2 2019~2021H1物流运行情况一览表(单位:万亿元)

受疫情影响以来,物流行业在2020年受到的冲击比较大,在2021年国家经济调控的风口下,物流业呈现出稳中带涨的趋势,相对而言,制造业也受到不同程度的影响。近代以来,制造业共经历了四次转移:第一次制造业大迁移,发生在20世纪初,由美国接棒英国承接全球制造业;第二次制造业大迁移,发生在20世纪50年代,由日本接棒美国承接全球制造业;第三次制造业大迁移,发生在20世纪70年代,由亚洲四小龙接棒日本承接全球制造;第四次制造业大迁移,发生在20世纪90年代,由中国接棒亚洲四小龙承接全球制造业。目前,制造业正在进行第五次转移,即由中国向印度、越南、柬埔寨等东盟国家转移,与此同时,受疫情影响,制造业供应链也正由全球化向本土化转变。

2021年以来,新冠肺炎疫情使得全球供应链处于不稳定的状态,供应链的不确定性与一体化受到冲击,制造业各行各业开始重新审视自己的产业链供应链布局,为了应对单一供应源的风险,制造业开始布局供应链多样化。罗戈研究院指出,制造业的转型升级需要制造业采取的措施包括供应链的多样化、价值链一体化整合以及供应链柔性塑造、成本管控和数字化,价值链一体化整合能够解决疫情冲击下供应链整合带来的价值链竞争力不足的问题,通过剥离/外包非核心的运营环节来减少制造业的成本以及提高核心产品的发展空间和竞争力,因此加速数字化运营,提升供应链效率是必不可少的,而技术是推动数字化运营的核心支撑点,技术的进步与落地给制造业供应链的数字化提供了重要的动力来源。在这个大环境下,物流作为以制造业为核心的供应链上下游模块,物流业与制造业的深度融合是国家政策指导的大方向,也是制造业与物流业供应链转型和降本增效的必然要求。

一、制造业与物流业融合相关概念

产业融合理论是指在产生时间不同、空间有一定差距的各个相关或者关联度不高的行业,由于一系列内部因素和外部因素的推动下,从而使得产业之间壁垒消失到产业逐步融合、相辅相成的一个动态发展过程。有关产业融合现象研究,最早的是Rosenberg,其提出技术融合是指在研究美国一些机器行业的演化进程中,一些技术不同的赋能扩散到其他行业。简而言之,就是技术在实践过程中不断改进和技术创新的一个过程。而国内对这一方面的研究起步较晚,最早一批研究产业融合的学者包括于刃刚教授、李玉红教授(2003)认为,技术的发展和变革是产业融合的重要驱动力,能够加速产业融合进程,使得产业融合壁垒消失。

产业融合是一个动态发展的过程,是从技术上的创新和融合到产品业务上的融合到市场融合从而实现产业融合,然而技术融合不是一个单独的环节,而是一个贯穿全局的作用,每个环节都会有技术层面的改革和创新。(图1)

图1 技术融合贯穿全局图

制造业与物流业的融合是在供应链环境下和产业融合趋势下所引导的融合趋势。这与产业内部之间的重组或产业之间渗透不同,两业融合是从技术融合到市场、管理、产品和业务等方面的融合,这也与传统的产业融合不同,在研究层面和现实场景中,有着一定的颠覆性。

二、制造业与物流业融合的前提条件

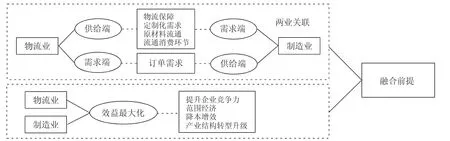

首先,制造业与物流业融合的过程是一个动态发展的过程,从以前的两业联动到两业融合存在着天差地别。产业之间最基础的关系就是供需关系,对于产业融合而言,产业融合的前提是存在一定的关联性,这也是产业融合的前提。产业关联指的是,在产业活动层面,产业之间拥有着复杂、宽广、紧密的经济活动关系,其从根本上体现出来的是产业之间的供需关系。从投入产出表中能体现出产业之间的供需关系。制造业与物流业的两业融合的关联度在两业的供需关系中能直接体现出来。在供应链中,制造业为核心,物流业作为上下游赋能产业,物流业作为供给端,给制造业提供充足的物流保障和满足制造业的定制化需求,同时也满足了制造业上游原材料到下游出货流通消费环节的需求,制造业作为供给端,可以为物流业提供稳定的订单需求。因此,制造业与物流业之间存在相当紧密的经济关系。也就是说,两业之间的产业关联度较高.这也是两业融合的前提之一。

其次,物流业与制造业融合在实践中有一个最大的前提就是追求效益最大化。作为一个“理性人”,都是追求效益最大化。根据产业融合理论和两业现状研究,制造业近年来受到包括全球化、疫情等外部因素影响,制造业的高质量发展始终伴随着各式各样的问题,同时制造业的高质量发展是一个繁琐、持续的过程,因此离不开供应链上下游的生产服务业的支撑,物流业作为其之一固然极其重要。为了减少供应链风险和不确定性,提升企业核心竞争力,制造企业聚焦研发、产品制造等核心业务,对采购、销售、物流等非核心业务进行外购或分包。外部高效的物流可为制造业提供低成本、高质量的中间投入以及专业的高技术服务,进而提高制造业竞争力。效益最大化对于两业而言包括提升企业竞争力、范围经济、降本增效和产业结构转型升级。(图2)

图2 融合前提图

三、制造业与物流业融合的动因

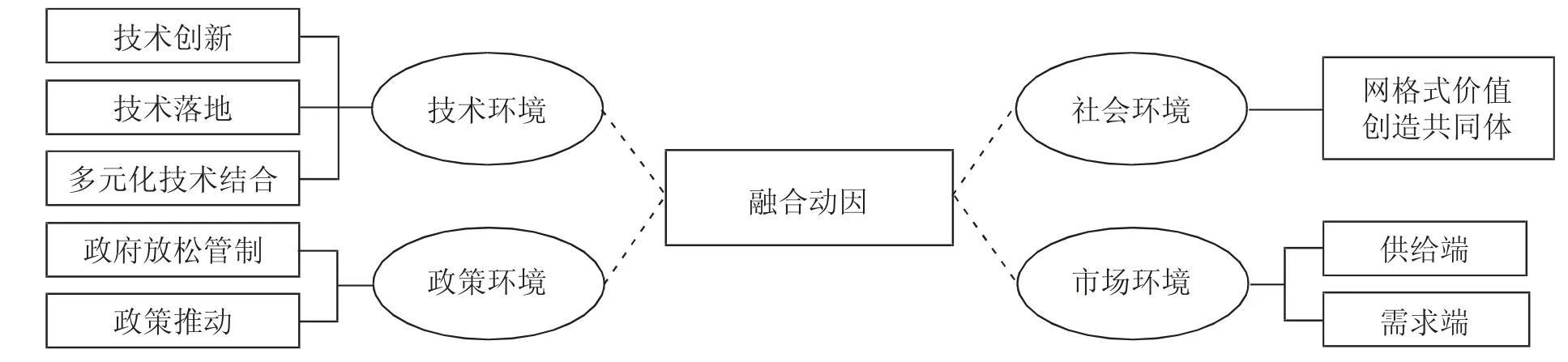

根据产业融合理论分析,产业之间具有关联度是产业融合发生的前提条件,然而产业之间有一定的关联度并不代表会出现融合的现象,有些产业之间存在互补、相关、竞争等关系,会出现联动、战略融合、合作等关系,因此产业融合的出现存在这些关键的动力推手。根据产业融合理论和现实场景,概括而言,产业融合的外在因素包括技术环境、市场环境、政策环境和社会环境。(图3)

图3 融合动因图

(一)技术是产业边界开始模糊化的重要推动因素。一般来说,两业融合的开端往往是技术融合。技术从定义而言,是指人们为了满足自身的愿望和需求,在自然环境中,顺应自然环境和改造自然的过程中不断形成的解决实际问题的方法和方法原理。简而言之,技术就是解决问题的方法以及方法原理。制造业与物流业的技术融合可以从三个方面理解:第一,技术的创新与改革;第二,技术的落地与应用;第三,多元化技术的结合应用。随着21世纪信息化朝代的到来,技术行业新四大发明(人工智能、数字化、物联网、区块链)日益改革与突破,在不断的实践过程中创新,越来越多的技术在实际中得到了应用,这是制造业与物流业融合的重要基石。供应链的转型升级离不开数字化技术和物联网技术的支撑。越来越多的技术不断撮合发展,包括但不限于AIoT的发展,有利于制造业与物流业融合的进程,推进自动化服务与生产方向。这些技术的发展为两业融合提供稳定的基石。

(二)市场环境是制造业与物流业融合发展的重要推动因素之一。市场环境的转变可以从两个方面来解释:一是供给端;二是需求端。从供给端而言,随着经济全球化进程和技术的发展,制造业的竞争越来越激烈,加上疫情的冲击,制造业的竞争愈发激烈,所以制造业和物流业不断在追寻转型升级,为了达到降本增效的目的,制造业与物流业融合成为了有效的供应链整合方案。从需求端而言,近年来,物流业与制造业的市场逐渐从卖方市场变成买方市场,客户的需求逐渐偏向个性化、定制化、高端化和多样化,日益变化的买方市场导致制造业与物流业的竞争激烈,满足不了目前的市场化需求。因此,两业融合可以提供“产品+物流”的一揽子综合解决方案,同时也是供应链转型升级的路径选择。

(三)政策环境是推动物流业与制造业融合的“方向推手”。政策环境根据产业互动论,可以从两个方面进行分析:一是政府的放松管制;二是政策的推动。自改革开放以来,我国实行中国特色社会主义市场化管理,变相地放松了对市场的管控,有利于两业融合的市场化竞争。国家最近对中小企业进行大力扶持,降低对中小企业的融资利率,这给制造业与物流业的转型升级和融合提供了很大的现金流扶持,也推动了两业融合的进程、加强了两业融合的竞争程度。同时,政府对于两业融合的推动也是重要因素,《实施方案》的印发加快了物流业与制造业融合的进程,国家从战略层面提出了“创新驱动”“中国制造2025”等一系列发展战略,明确提出了未来促进制造业与生产性服务业融合发展的要求。这也是两业融合的大环境推动因素。

(四)社会环境是制造业与物流业融合的“时代推手”。社会环境是指在时代背景下,现有发展模式已经满足不了社会发展的需求,从工业革命到当前的信息革命,在不同的社会背景下,产业的发展模式不同。现代社会经济形态已步入虚拟经济与实体经济互动的二元结构形态,制造业与物流业现有的模式已经无法满足社会发展的需求,因此制造业与物流业开始寻求供应链整合,向着网络状的价值创造共同体模式转型,同时纵向化管理模式向着扁平化管理方向改革,不断实现产业及产品业务创新,实现两业融合产业结构转型升级。

四、制造业与物流业融合路径

两业融合的前提最基础的关系是供需相关,即两业在一定程度上存在一定的产业关联性,制造业与物流业在供应链中存在很强的产业关联度,那么两业融合的基础性路径是什么?是怎么去参与融合的?根据理论研究和现代化供应链体系研究,融合路径可以分为三个部分,即:技术融合、管理融合、市场融合。

技术融合贯穿于管理融合和市场融合,同时这三个融合是相互作用的。技术融合是指技术在不同行业中扩散并形成新的技术或者边界消失的技术结合的方式。技术融合可以从两个方面研究:一是技术同时作用于制造业和物流业;二是两业的技术边界融合创新。技术作用于两业是指如数字化等新技术在产业和供应链数字化转型中的应用,同时推动了供应链上制造业与物流业的产业链结合,产业结构发生变化,两业边界开始模糊和分化,两业出现融合,即融合萌生。

技术融合可以推动管理融合,这里的管理是指一种模式化的管理程序。管理模式指的是行业的制度文化、产业组织架构等。管理融合可以从两个方面分析:制度文化的交流和产业组织结构的变化。制度文化的交流是指各个行业都有各个行业的制度规定和文化底蕴,制度文化的交流可以促进两业文化的交集,并推动两业融合。产业组织结构的变化是指以前业务和产品的管理方式不同,促使制造业与物流业产品+服务的组织架构构建,从而促进两业融合。

市场融合是指产品和业务的融合。制造业以前都是把非核心业务进行外包,重点在于产品的研发和生产;物流业侧重于提供物流服务。市场融合促进产品和服务结合、业务和服务融合,本质上是实物和服务的结合,从而促使两业融合。

通过上文对制造业与物流业融合路径的分析,三大路径是相互作用、共同深化的,技术融合一方面作用于市场融合与管理融合,同时市场融合与管理融合也推进技术融合。通过对三大路径的研究,我们可以探究两业融合的结果。一般而言,产业融合都是以新产业的产生为结果的,两业融合存在一定的特殊性,物流业本质上来说是一种服务型产业。技术融合推进产品和业务融合,随着产品与业务融合的深化,逐渐产生管理融合和市场融合,也会出现相应的技术创新、市场创新等。创新效应会促进经济增长和效益增加。一般来说,新产业的出现会使得原来产业模式的效益下降,制造业作为供应链上的核心,第一种是制造业产品和业务从原产业分离制造业导致新产业出现;第二种是制造业的产品和业务扩散导致制造业的升级。(图4)

图4 融合机制图

综上,本文运用产业融合理论、产业互动论以及供应链原理,结合实践和我国行情,从融合前提—融合动因—融合路径—融合结果—融合完成,构建制造业与物流业融合的融合机制。从两业关联和效益最大化分析制造业与物流业融合的前提,从而促使融合初现。通过对技术环境、政策环境、市场环境、社会环境的分析推导出了两业融合的外部推动因素。促使两业融合程度加深,通过对两业融合模式的研究,分析出技术融合、管理融合、市场融合的融合路径。通过对产品和业务的结合方式,推导出了新产业出现和制造业升级的联众融合结果。运用逻辑将理论和实践落地,推导出了两业融合机制。不足之处在于,对两业融合的价值创造和融合路径没有进行深入的分析,期待后续进一步的研究。