刺络放血联合红光照射治疗踝关节周围骨折术前局部肿胀疼痛效果观察

2022-04-28刘媛媛周兴华郭德立王淑颖贾璐璐李盼想

刘媛媛,周兴华,郭德立,王淑颖,贾璐璐,李盼想,王 博,任 红,李 涛

(保定市第一中心医院 ,河北 保定 071000)

踝关节周围骨折在四肢骨折中的发病率较高,因踝关节周围肌腱肌肉较少,患者在发生踝关节周围骨折后大多出现明显的肿胀、疼痛、关节僵直及软骨、韧带损伤等表现,严重降低患者生活质量[1]。手术是治疗踝关节周围骨折的主要方法,其能够有效清除踝关节腔内的血肿与破碎骨片,促进骨折部位结构恢复正常,因而被广泛用于闭合复位困难及踝关节骨折严重者的治疗[2]。但踝关节周围骨折发生后24~72 h是患肢肿胀的高峰期,需充分消肿后方能进行手术治疗。早期冷敷处理能够促进患肢肿胀消退,抑制痛觉信号传递,缓解局部疼痛[3]。但常规冰敷消肿需1~2周,长时间的卧床易引起褥疮、静脉血栓、肺部感染等并发症,延长术前等待时间。中医刺络放血疗法是针灸的传统疗法之一,其能够直接快速泄出经络及局部病灶处的病理产物,促进经络疏通,有利于促进消肿和止痛[4]。红光照射可改善局部微循环,有利于消肿止痛。故笔者尝试将刺络放血疗法与红光照射2种治疗方法联合用于治疗踝关节周围骨折局部肿胀,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1诊断标准 踝关节骨折诊断参照《实用骨科学》[5]中标准:存在明确外伤史;患肢病灶周围软组织出现不同程度的疼痛、肿胀,纵轴叩击痛和压痛非常明显,踝关节功能受限;X射线检查证实为踝关节骨折;CT平扫、MRI平扫及三维重建辅助确诊。参照《中医骨伤科学》[6]辨证为气滞血瘀证:踝关节部位疼痛剧烈、肿胀,皮下有瘀斑,触诊压痛非常明显,踝部出现外翻或内翻畸形,活动受限,可扪及骨擦音。

1.2纳入标准 符合上述急性踝关节骨折西医诊断标准和中医气滞血瘀证辨证标准;年龄18~70周岁;单侧踝关节新鲜骨折,入院时无张力性水疱,骨折发生至入院时间不超过12 h;骨折周围软组织损伤肿胀程度为中重度,符合手术治疗指征;患者均签署知情同意书,治疗依从性良好。

1.3排除标准 合并骨结核、骨肿瘤等病理性骨折患者,入院前合并心功能障碍、患肢深静脉血栓、肝肾功能不全、丝虫病等能够引起下肢肿胀的疾病者,合并踝关节周围皮肤感染、破溃、慢性皮肤病及糖尿病足等影响刺络放血治疗的疾病者,合并严重的内科疾病导致无法耐受手术治疗者,入院前使用抗血小板凝聚或抗凝药物治疗者,妊娠期、哺乳期及月经期女性,合并重大精神疾病导致不能配合治疗者。

1.4一般资料 选择2019年10月—2021年1月保定市第一中心医院收治的100例踝关节周围骨折择期手术患者,按照完全随机数字表研究法分为观察组和对照组,每组50例。观察组男32例,女18例;年龄20~69(49.6±4.5)岁;踝关节周围骨折Danisweber分型:A型17例,B型13例,C型12例,D型8例;软组织肿胀程度:中度29例,重度21例。对照组男30例,女20例;年龄22~68(49.1±4.3)岁;踝关节周围骨折Danisweber分型:A型16例,B型14例,C型14例,D型6例;软组织肿胀程度:中度27例,重度23例。2组患者以上资料比较差异无统计学意义(P均>0.05)。本研究通过了医院伦理委员会审批([2020]033号)。

1.5治疗方法

1.5.1对照组 采用西医常规治疗和护理:①患肢抬高制动,使患肢高于心脏位置;②冰敷局部,使用纯棉毛巾包裹冰块,对患肢踝关节周围实施冰敷治疗;③指导患者采用冥想法、放松训练法、注意力转移法等方法缓解患肢疼痛;④治疗患肢肿胀,静滴复方甘露醇注射液(石家庄四药有限公司,国药准字H13023037,规格:250 mL)250 mL,每日1次;口服七叶皂苷钠片(绿叶制药有限公司,国药准字H20051590,规格:30 mg×24片)60 mg,每日2次。治疗5 d。

1.5.2观察组 在对照组治疗基础上采取刺络放血和红光照射治疗5 d。①刺络放血疗法:骨折部位皮肤以医用酒精消毒,使用一次性采血针(规格:25 kGy 1/1 000 mg)快速刺入压痛点与怒张静脉处,深度1~2 mm,出血3~5滴后,以抽气罐在放血部位吸拔10 min,拔罐后使用消毒棉球擦净血液,每日1次。② 红光照射:使用红光治疗仪(北京科电微波电子有限公司,KDH-150S型)照射踝关节周围骨折部位,3档,距离8 cm左右,每次照射40 min。

1.6观察指标

1.6.1踝关节肿胀值 治疗前及治疗3 d、5 d后,患者取仰卧位,使用软尺测量患者健肢和患肢踝关节的周径(于踝关节肿胀的最高点处测量),取2次测量值的平均值,并根据公式患侧踝关节周径(cm)-健侧踝关节周径(cm)计算出肿胀值。

1.6.2疼痛评分 治疗前及治疗3 d、5 d后,使用视觉模拟评分法(VAS)评价患者疼痛程度,该方法借助长度10 cm的标尺,标尺上标注0~10数字,0代表无痛,10代表最剧烈的疼痛,指导患者根据自己感觉的疼痛程度将滑动游标放于相应的数字处。

1.6.3术前等待时间 根据踝关节肿胀程度评分评估术前等待时间(患者入院时至手术当天的时间),当踝关节肿胀评分为0分(患处没有肿胀,局部皮肤正常)和1分(患处有轻微肿胀,指压出现轻度凹陷,皮肤稍微紧张,存在皮纹),皮肤褶皱试验为阳性,则认为符合手术治疗标准[7]。

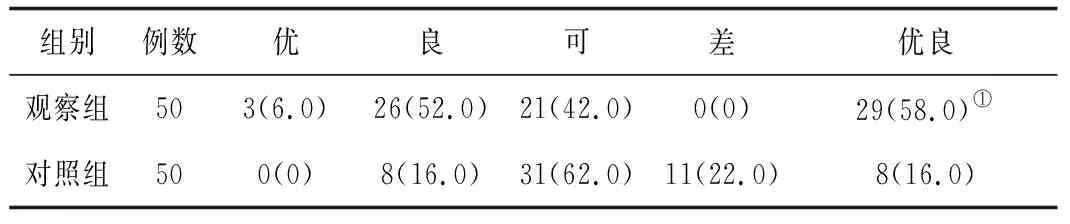

1.6.4肿胀消除临床疗效 根据患者治疗5 d后消肿率判定疗效。优:消肿率≥75%;良:消肿率为50%~75%;可:消肿率为25%~49%;差:消肿率不足25%。消肿率=(治疗前后患侧踝关节周径之差)/(治疗前患侧踝关节周径与健侧踝关节周径之差)×100%。

1.6.5安全性 记录2组治疗过程中针刺、刺络放血意外事件及药物相关不良反应。

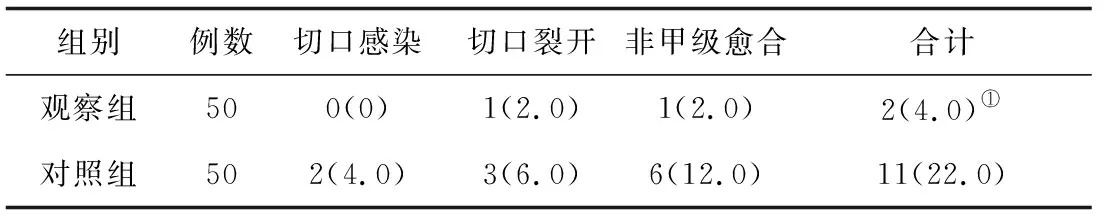

1.6.6术后并发症发生情况 统计2组手术相关并发症发生情况,包括切口感染、切口裂开及非甲级愈合。

1.7统计学方法 所有数据使用统计软件SPSS 22.0进行处理。计数资料使用2检验,等级资料采用相关样本秩和检验;定量资料符合正态分布使用均数±标准差表示,方差齐时行t检验,方差不齐时行校正t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.12组踝关节肿胀值比较 2组治疗3 d、5 d后肿胀值均明显降低(P均<0.05),且观察组相同时间段的肿胀值均明显低于对照组(P均<0.05)。见表1。

表1 2组踝关节周围骨折患者治疗前及治疗3 d、5 d后肿胀值比较

2.22组踝关节疼痛评分比较 2组治疗3 d、5 d后疼痛评分均呈明显降低(P均<0.05),且观察组相同时间段的疼痛评分均明显低于对照组(P均<0.05)。见表2。

表2 2组踝关节周围骨折患者治疗前及治疗3 d、5 d后疼痛评分比较分)

2.32组术前等待时间比较 观察组术前等待时间为(5.0±0.6)d,对照组为(7.1±0.7)d,观察组明显短于对照组(P<0.05)。

2.42组治疗后肿胀消除临床疗效比较 观察组优良率为58.0%,明显高于对照组的16.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组踝关节周围骨折患者治疗5 d后肿胀消除临床疗效比较 例(%)

2.52组不良反应发生情况比较 观察组均未出现晕针、弯针、滞针等针刺意外事件,2组治疗期间均未出现输液反应、药物过敏及胃肠道不良反应。

2.62组手术相关并发症发生情况比较 观察组手术相关并发症发生率为4.0%,明显低于对照组的22.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组踝关节周围骨折患者手术相关并发症发生情况比较 例(%)

3 讨 论

踝关节骨折后局部肿胀疼痛是创伤骨科经常遇到的棘手问题,若得不到及时处理,直接影响到手术最佳选择时机,降低手术治疗效果。踝关节骨折后发生肿胀疼痛的原因较多,目前认为主要与以下两方面有关:①骨折断端因毛细血管破裂、髓腔出血等引起周围血流动力学改变,加上创伤导致血管壁通透性增高,血液渗入周围组织间隙,引起患肢肿胀[8];②踝关节周围软组织受损后引起无菌性炎症,释放出大量炎性物质,末梢神经感受器受到刺激而产生疼痛,病灶处肌肉因疼痛产生痉挛,周围血管受到挤压,淋巴液回流和静脉回流受阻,血管通透性不断升高,从而加重软组织水肿[9]。研究表明[10-11],踝关节骨折后手术最佳时机为骨折发生后8 h以内,但实际中却常因局部软组织肿胀程度严重,而导致手术时间延长至骨折后7~10 d。若在患肢肿胀期采用手术治疗易引起术后切口皮肤裂开、切口感染等并发症,严重影响手术疗效,延长患者康复进程。目前西医针对踝关节周围骨折后局部肿胀的治疗方法主要包括休息、包扎、患肢抬高、冰敷及药物对症治疗,但总体治疗效果并不理想。

踝部骨折后局部肿胀疼痛归属中医“骨伤”“筋伤”“瘀血”等疾病范畴。中医认为,踝部遭受外伤暴力等创伤后导致骨断筋伤,经脉气血耗损严重,血液溢出脉外,聚集于皮肤组织下,形成瘀血,瘀血聚积脉道中,引起气机失调,血瘀不散发为肿,脉络不通发为痛。另外,血不利则为水,“血瘀”“蓄水”相互搏结,阻滞于病灶局部,久而化热,导致患处皮肤温度升高。故气滞血瘀是导致踝关节骨折后局部胀痛的主要病机,治宜采用活血化瘀、行气止痛之法。刺络放血疗法使用历史可上溯至新旧石器时代,早在《五十二病方》中就有关于排脓放血治疗疾病的相关记载,《内经》中则明确阐述了刺络放血的治疗方法,并提出“菀陈则除之”的治则,其为刺络放血疗法在后世的发展和广泛使用奠定了重要的理论基础[12]。气血凝滞不通是踝关节骨折局部胀痛的主要原因,而刺络放血疗法恰好具有活血化瘀、疏通经络、散结消肿、养血和血之功效,通过刺络放血疗法能够促使滞留于经络或组织间的瘀血等病理产物得以祛除,从而疏通经络气血,改善局部血液循环,减轻损伤部位肿痛[13-14]。另外,放血疗法能够消除致痛物质,并能在病灶处形成负压,使新鲜血液流向病灶,促进局部血液循环,有利于加快受损组织修复,起到祛瘀生新的作用[15]。为加强刺络放血疗法的治疗效果,临床多在放血后配合拔罐,玻璃罐以闪火法方式吸附于刺络患处,借助热力将罐内空气排出,并在内部形成一种负压状态,藉由温热刺激作用促进患处血液循环,促使瘀血排出,从而减轻受损组织肿胀感,发挥活血祛瘀、消肿止痛之功。

随着康复医学的迅速发展,光疗成为临床治疗疾病的常用疗法,其借助人工或自然光源促进疾病痊愈。红光照射是光疗的一种,波长600~700 nm,具有热效应和光化学效应双重治疗作用,对皮肤具有良好的穿透作用,其能够促进细胞增殖和生长因子释放,有利于减少手术切口皮缘坏死率,加快切口愈合。另外,红光照射还能降低5-羟色胺水平,促进局部渗出物吸收,有助于减轻疼痛程度,抑制炎症反应[16]。

本研究将刺络放血联合红光照射用于踝关节周围骨折术前,结果显示治疗后观察组踝关节肿胀值、疼痛评分及术后并发症发生率均明显低于对照组,术前等待时间明显短于对照组,治疗优良率明显高于对照组,且2组均未出现不良反应。提示刺络放血联合红光照射能够快速减轻踝关节周围骨折局部肿胀和疼痛程度,缩短术前等待时间,为手术治疗做好准备,从而可降低术后并发症发生率,且治疗安全性高,有较高临床应用价值。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。