活动理论视角下数字阅读徽章体系构建与应用

2022-04-28吴娟翟芸王智颖杨东芳

吴娟 翟芸 王智颖 杨东芳

[摘 要] 数字阅读日益普遍,但阅读过程缺乏激励和监控致使阅读效果不佳,数字徽章为改善这一问题提供了新契机。基于活动理论形成数字阅读活动分析模型,构建出“自我调节”“软件使用”“图书认知”“社会交互”“规则遵守”和“分工承担”六大维度的数字阅读徽章体系,进而在数字阅读软件(三余阅读App)中予以技术实现。为探究数字徽章对阅读动机、行为投入和阅读成绩的影响,面向101名四年级小学生开展两个月的准实验研究,数据结果表明:数字徽章能显著增强自我效能和外部动机,但对内部动机影响较弱;除反思性外,实验组阅读行为投入的持续性、主动性和专注性均优于对照组;实验组阅读理解成绩比对照组提升更显著;数字徽章对不同阅读水平学生的影响存在差异。

[关键词] 活动理论; 数字阅读; 数字徽章; 体系构建; 应用效果; 三余阅读App

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 吴娟(1975—),女,上海人。副教授,博士,主要从事技术增强语言学习研究。E-mail:wuj@bnu.edu.cn。

一、引 言

阅读是人们获取信息、了解世界的窗口。自2014年起,“全民阅读”已连续8次被写入《政府工作报告》[1],充分体现了国家对阅读的重视。儿童时期是建立阅读兴趣、养成阅读习惯的关键时期,从儿童入手推广阅读才能为全民阅读奠定坚实的基础,因此,儿童阅读至关重要。互联网时代,数字阅读日益普及,2020年第二届中国儿童数字阅读大会发布的报告显示,儿童正成为数字阅读的重要用户,用户数量从2016年起年均增幅在10%以上,日均阅读时长29分钟[2]。目前,儿童自主学习能力尚未发展成熟,阅读时容易被无关信息吸引,表现出阅读动机不强、行为投入不足等问题[3],加之现有阅读软件缺少对过程的有效监控,难以知晓阅读状况,因此,无法采取有效的反馈和干预,不利于阅读能力的提升。

数字徽章为解决这类问题提供了新思路,通过将学习的过程性数据全面记录并可视化呈现,达到激励和监控的双重目的。但因未能系统分析学习活动中的各项学习行为,存在指标不全、标准模糊,对学习动机、行为投入和成绩的积极作用有限等问题,引发了其能否真正改善学习的争论[4]。作为阐释人类社会各种活动的一般性框架,活动理论可为此提供参考。该理论将学习活动看作不同要素相互作用的完整系统[5],有助于详细阐明活动中产生的各项行为,为确定数字徽章指标提供有效依据,使其完整、准确,从而发挥有效作用。因此,以活动理论为研究视角构建数字阅读徽章体系,并将内嵌了该体系的三余阅读App应用于阅读活动中,以此探寻数字阅读徽章对小学生的阅读动机、行为投入和阅读成绩产生的影响,进而为优化中小学生的数字阅读提供有益的技术工具与经验借鉴。

二、数字徽章与活动理论对数字阅读的启发

(一)数字徽章的内涵与应用现状

数字徽章是徽章的电子化表现形式,通常用可视化的图形符号表征学习者的经历、知识、能力等详细信息[6]。与传统大粒度的评价方式不同,数字徽章能有效捕捉学习过程中的细粒度行为和操作,具体直观地展示出学习者知识和技能的当前状态以及逐步进阶的路径。

数字徽章在大规模开放在线课程MOOC中已得到广泛应用,例如:可汗学院根据学习难度和任务类型颁发不同等级徽章,SamEx课程平台的数字徽章评估了学生在问题回答、评论、点赞及游戏四个维度上的行为表现,在一定程度上改善了学习效果[7]。研究显示,它在激发学习动机和提升自我效能上发挥重要作用[8],可引发更多的学习行为,有助于学习者掌握新的更高层次的知识技能,进而提高阅读成绩[9]。也有研究对此提出质疑,认为滥用徽章会对内部动机造成不利影响[10],导致学习者不以获取新知识和能力为目标,一味关注奖励、成绩等外部因素[11]。不同研究的实验条件、徽章类型、学习者特征存在差异,数字徽章能否起到积极作用不能一概而论,需结合具体案例进行验证。

数字徽章不仅是一种游戏化奖励,而且是集学习分析、学习评价和学习导向为一体的微型认证方式,严谨性和科学性是其发挥作用的重要前提。因此,可将数字徽章应用于数字阅读,改善阅读动机和行为投入不足的问题,但仍需正视数字徽章存在理论指导欠缺、维度指标不全、逻辑结构分散的问题[12],有必要借助一定框架或理论来阐释学习全过程,从而指导数字徽章的指标体系构建,以确保数字徽章的科学性、完整性和严谨性。

(二)活動理论及其对数字徽章体系构建的启示

活动理论认为,人类通过有意义的活动了解世界、获取知识,其结构模型由相互作用的三个核心要素(主体、客体和共同体)以及三个次要要素(工具、规则、分工)组成,并最终产生活动结果。六个要素组合构成生产、消费、交换和分配四个子系统,在各要素相互作用的过程中,活动主体受动机信念驱动产生一系列外显行为和自动化操作,进行个体知识建构、基于规则规范行为、参与群体知识建构和分工承担任务,实现将客体转化为最终学习结果的活动目标[13]。

该理论在教育领域已得到广泛应用,用来厘清不同教学情境的活动要素及其关系,识别学习状态、指导教学干预等。例如:以活动理论指导分析电子书包环境下的课堂学习活动,为技术支持的教学活动设计提供借鉴[14];基于活动理论构建协作学习分析模型,根据六要素相互作用过程形成具体的行为观测指标,以诊断学习表现[15];用其分析智慧课堂的教学活动,通过阐释子系统的组成,为构建教学模式提供建议[16]。

活动理论为学者提供了理解学习者如何在特定活动中产生学习结果的框架,而数字阅读作为技术支持下的学习活动,同属于文化—社会活动的一种,使用活动理论作为分析框架有较高的借鉴价值。根据对六个要素和四个子系统的阐释,可归纳出活动中的各项行为和操作,并借助学习分析技术收集相关数据,组成结构严密的数据集,成为数字徽章元数据的来源,从而构建完整的数字徽章指标体系。

三、基于活动理论的数字阅读徽章体系构建

(一)基于活动理论的数字阅读活动分析模型

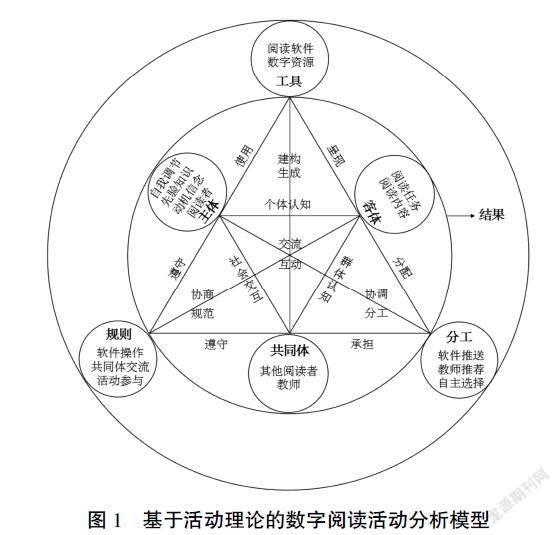

数字阅读是人类社会活动的具体开展形式,以活动理论结构模型为框架分析数字阅读活动具备可行性。学习者在阅读时想要对内容获得深层次的理解,就必须积极思考并使用各种认知策略,同时以元认知的方式进行自我调节[17]。因此,数字阅读活动的核心是阅读者在动机信念的驱动和先验知识的影响下,在工具、规则和分工的辅助下,对阅读内容进行个体和群体认知以及元认知,最终导向知识生产和素养提升的过程。从这一核心内涵出发,构建出活动理论视角下的数字阅读活动分析模型,如图1所示。

图1 基于活动理论的数字阅读活动分析模型

模型中主体与其他要素交互形成了四个子系统,深刻阐述了阅读过程,从中归纳出有效的阅读行为,以确定数字徽章的认证维度和指标,对各个子系统具体分析如下:

1. 建构生成

在建构生成子系统中,主体即儿童读者受到自我效能、内部和外部动机的驱动及先验知识的影响,以三余阅读App为阅读工具,对软件中丰富的电子图书和拓展资源等客体进行认知,借助阅读加工组件开展不同程度的数字阅读活动。其本质是主体运用认知和元认知策略建构并生成知识、提升技能的过程。阅读前读者制定阅读计划,设定阅读时长、内容、策略、工具及资源,之后执行阅读计划,使用复述、精细加工、组织策略浏览和认知文本,并在评论区与共同体交流阅读问题,进一步深化理解。此外学习者可通过完成软件推送的阅读理解和写作任务实现知识的运用和迁移。阅读结束时自我评估并反思阅读表现,从而做出下一步的阅读规划。

2. 交流互动

主体和共同体通过交流互动对客体进行认知,实现群体知识构建,在消耗诸多物力、人力和心理资源的同时实现阅读成果的最大化。数字阅读中的共同体包括教师和其他阅读者两类,教师负责组织阅读活动,发布阅读任务、规则和分工要求,并针对学生的阅读问题给予反馈和引导;其他阅读者是与主体处于同一图书群组的学习者,与主体阅读相同的图书和拓展资源,并以共享和交流的形式参与社会交互。主体在与共同体交互的过程中取长补短,不断进行自我调节,从而深化阅读理解,提升阅读素养。

3. 协商规范

自主阅读并不意味着主体、共同体的学习行为毫无约束,他们仍需要遵循软件和教师设置或共同体协商制定的规则,来保证阅读活动正常有序开展。除了软件操作时的熟练度、使用频次规则,以及与共同体交互时的尊重、互助和积极交流规则,对阅读活动的主动参与也是重要的内在要求。良好的时间管理能力和执行能力是阅读成功的必要条件,学习者应按照一定要求,在规定时间内自定步调地阅读足量的图书,并完成相关任务。

4. 协调分工

协作学习中,主体与主体之间组成共同体,每个主体承担不同的角色任务以解决复杂问题。而数字阅读是以学生自主阅读为主的活动,主体与共同体的交互往往以信息交换、自身发展为目的,较少涉及明显的角色分工,但由于主体在知识、经验和学习兴趣上的差异,数字阅读环境可以基于大数据和学习分析技术,为不同学习者推送个性化的阅读资源和任务,因此,数字阅读中分配子系统的形成主要源自阅读软件的自动分配。不同主体在承担相应分工的基础上,发挥自己的主观能动性,产生多样的学习路径。

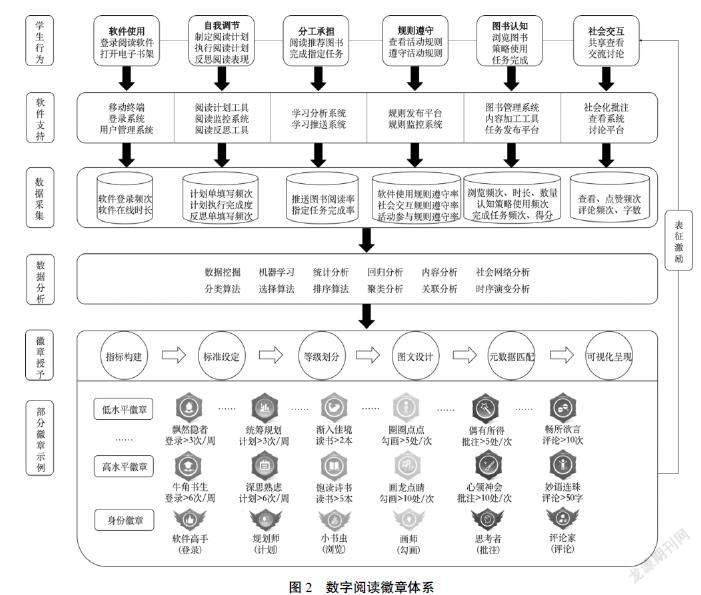

(二)基于数字阅读活动分析模型的徽章体系

将数字阅读活动分析模型进行操作化转换,依据主体与其他要素的交互过程,可归纳出数字徽章的测评维度,分别是主体—自我调节、工具—软件使用、客体—图书认知、共同体—社会交互、规则遵守和分工承担。再从时间、数量和掌握情况方面对每一维度涉及的具体行为进行分解,将其转化為外显的测量项,形成初步的徽章指标框架。

采用专家调查法修正指标框架,邀请20名一线语文教师对有效性和可测性进行“1—5”级量化评分,按照平均得分在4以上的标准保留相关指标,删除不易直接观测的内隐测量项,将需要大量人工评价的测量项修改为软件可测的测量项。综合三轮专家意见后,最终形成了涵盖自我调节、软件使用、图书认知、社会交互、规则遵守和分工承担六大维度及其子指标的数字徽章指标体系,并基于三余阅读App加以技术实现(如图2所示)。学生登录三余阅读App开展数字阅读,产生各种阅读行为,阅读软件实时记录相关行为指标下的每一步操作数据,并存入后台数据库中,根据测量项的计算方法进行数据分析,当结果满足标准时对应的数字徽章即刻被点亮并通知学习者,学习者根据徽章反馈调整学习进程。

四、数字阅读徽章应用的准实验研究

(一)研究设计

研究从阅读过程和结果两个角度探究数字徽章对学习者阅读表现的影响,从而验证其应用效果。设计了前后测、非对等组准实验研究,选取福建省某小学四年级两个班101名学生为研究对象,以“有无数字徽章”为自变量,实验组50人,对照组51人,以“阅读动机”“行为投入”和“阅读成绩”为因变量。依托三余阅读App开展为期两个月的自主数字阅读活动,实验前后通过问卷调查学生的阅读动机,借助测试题获取阅读成绩;实验过程中软件自动记录学生的阅读行为投入数据;实验结束后,通过访谈了解实验组对徽章的态度,为改进数字徽章提供借鉴。

(二)研究工具

阅读动机是吸引读者参与阅读的必要动力,可有效预测阅读效果[18],内部动机、自我效能感高的学生在阅读测试中往往表现更好[19],因此,将其作为衡量数字徽章作用的重要指标之一。使用Lau的中国学生阅读动机量表[20]开展问卷调查,包含自我效能、内部动机、外部动机三大维度,共36个题项。问卷总体克隆巴赫α系数为0.852,信度良好。

阅读行为投入对阅读素养有正向预测作用,是阅读动机改善阅读效果的中介变量[21],故有必要探究数字徽章对行为投入的影响。参照已有测评模型,从持续性、主动性、专注性和反思性四个维度测量[22]。验证型因子分析的结果显示,?掊2/df为2.892<3,RMSEA为0.073<0.08,CFI为0.924>0.9,GFI为0.912>0.9,标准化路径系数在0.62~0.91之间,说明测量结构效度良好。结合探索性因子分析和熵值法,计算出各维度下每一指标的权重,与子指标得分相乘后累加得出该维度总得分。

阅读成绩是反映阅读结果的重要变量,由研究者和语文教师共同编制阅读理解选择题和问答题进行测量,考查学生对文本信息的提取、推理、应用和评价能力。此外,为了解学生对数字徽章的真实态度,与上述结果相互佐证,还就徽章的易用性、有用性和改进建议面向实验组部分学生进行访谈。

(三)数据分析与结果

1. 数字徽章对阅读动机和阅读成绩的影响

对实验组和对照组的前后测阅读动机和阅读成绩进行配对样本t检验,并对后测得分进行独立样本t检验,结果见表1。实验组自我效能(p=0.003<0.01)和外部动机(p=0.006<0.01)的后测得分均显著高于前测,且显著高于对照组(p1=0.000<0.01,p2=0.000<0.001),内部动机的前后测则无显著差异,并与对照组相当;对照组后测自我效能和外部动机相比前测均下降,内部动机虽小幅提升但无显著性差异,说明数字徽章能够显著激发学生的自我效能感和外部动机,但对内部动机影响不大。就阅读成绩而言,实验组后测(p=0.005<0.01)显著高于前测;组间前测无显著差异,后测实验组显著高于对照组(p=0.035<0.05),表明学生在有数字徽章条件下阅读成绩提高更显著。

2. 数字徽章对阅读行为投入的影响

由于得分不符合正态分布,故采用非参数检验中的Mann-Whitney U检验判断组间差异,具体见表2。实验组的总体持续性(P=0.003<0.01)和主动性(P=0.000<0.001)及其所有子指标、总体专注性(P=0.017<0.05)及阅读批注的字数(P=0.041<0.05)、阅读后写作得分(P=0.027<0.05)等子指标显著高于对照组,在反思性上则与对照组无显著差异。说明数字徽章能够显著促进阅读行为投入的持续性、主动性,也在一定程度上增强了阅读的专注性,但未能增进社会交互,同时对阅读计划和监控等反思性指标无影响。

3. 数字徽章对不同阅读水平学生的影响

将学生按照前测成绩的前27%、46%和后27%分为高、中、低分三组,使用协方差分析探究两组间不同水平阅读者的阅读动机差异。实验组的高、中分组在自我效能(MD1=4.34,MD2=3.74,F=6.857,P=0.015<0.05;MD1=4.40,MD2=3.94,F=20.751,P=0.000<0.01)和外部动机(MD1=4.41,MD2=3.66,F=5.644,P=0.026<0.05;MD1=4.33,MD2=3.45,F=23.730,P=0.000<0.01)上均显著高于对照组,且中分组差异更显著;低分组只在自我效能(MD1=4.13,MD2=3.66,F=7.048,P=0.014<0.05)上显著高于对照组;而在内部动机上均无显著差异。这表明数字徽章能显著提升学生的自我效能,并有效增强高、中分组的外部动机,综合而言,对中分组的阅读动机作用效果最佳,但对所有组的内部动机影响均微弱。

使用Mann-Whitney U检验判断两组间不同水平阅读者的阅读行为投入差异。实验组高、中分组的主动性(P=0.003<0.01;P=0.015<0.05)和专注性(P=0.006<0.01;P=0.031<0.05)及中分组的持续性(P=0.007<0.01)显著高于对照组,两组的低分组在持续性(P=0.026<0.05)和反思性(P=0.004<0.01)上有显著差异,但在主动性和专注性上无显著差异。说明数字徽章从不同层面提升了高、中、低分組的阅读投入:(1)显著增强高分组的主动性和专注性,保障了阅读深度;(2)激励中分组在兼顾阅读深度的同时持续参与阅读活动;(3)促使低分组学生更积极地开展数字阅读和反思阅读表现,但对阅读深度的影响较弱。此外,数字徽章对高、中分组的反思性影响不大,未能有效增强阅读计划和监控。

五、研究结论与讨论

本研究在活动理论视角下形成数字阅读活动分析模型,据此构建了数字阅读徽章指标体系,进而开展准实验研究验证徽章的应用效果。结果表明,数字徽章虽未提升内部动机,但有效增强了学习者(尤其是中等阅读水平者)的自我效能和外部动机,促进了阅读行为投入的持续性、主动性和专注性,并提升了阅读成绩,为改善数字阅读环境下的阅读表现提供了有效借鉴。

(一)数字徽章能显著提升自我效能和外部动机

根据斯金纳的强化理论,正强化如奖励、表扬等可以使积极的行为得以保持,想要达到良好的强化效果就要遵循小步子和及时反馈的原则。即将学习目标分解为多个明确的、切实可行的小目标,学习者在完成每个小目标时都给予及时的反馈[23]。数字徽章属于正强化的一种,并遵循了上述两个原则。它以虚拟奖励的形式,对学生的行为和操作进行量化分级,明确规定了徽章的获取标准,并在学生达到相关标准时立即授予。在不断的激励下,学生的自我效能感逐步增强,同时感受到来自外部的认可,阅读兴趣和动机更加强烈,使得他们更有动力完成各项学习要求,在阅读数量和质量上也有提高。

(二)数字徽章对内部动机的积极影响较小

实验组后测内部动机得分与前测及对照组相比未表现出显著差异,说明数字徽章对内部动机影响之微弱。认知心理学的观点认为,外部奖励会降低内部动机,而内部动机比外部动机带来的学习受益更大[24]。本研究中部分徽章指向学习者的阅读深度,一定程度上规范了阅读行为。但学习者对简单参与型徽章的关注仍导致了一些不良学习偏向,例如:生生交互较少,对他人阅读表现缺乏关注;虽能依据徽章反省阅读表现,但阅读前和过程中缺乏规划和监控。徽章设计也有不足,学生访谈时提到徽章数量固定使得激励作用受限,且缺少对内隐阅读策略的评价,对阅读质量的促进不足。因此,应谨慎授予徽章,辩证看待其对学习的导向作用,除外显的行为指标外,还应增加内隐指标,以降低对内部动机的消极影响,采取干预措施将外部动机转化为内部动机,例如:增加学习者正确的目标定向和阅读价值认同;创设新颖的情境以产生认知矛盾,引起好奇;设置问题,启发思考;设置具有适当难度且能促成深度阅读的任务等[25]。

(三)數字徽章能不同程度地促进阅读行为投入

自我效能感和外部动机的增强使得学生更加积极地参与阅读活动,产生了更多的阅读行为,数字徽章的持续获得则进一步强化了这些行为,形成持续的行为投入[26]。数字徽章显著提升了学习者的阅读频次、时长和数量,使其主动使用阅读策略加工文本,并完成阅读理解问题和写作任务,实现对知识的迁移和运用,具有一定的深度。但未能有效促进行为投入的反思性,学习者元认知意识不强,阅读时缺少自主计划和监控。其可能原因是与此对应的徽章数量较少且类型单一,未能有效引导学生进行自我调节学习,同时,学习者自身自我调节学习能力不足、方法欠缺,即使有徽章的激励也难以有所行动。

(四)数字徽章有助于提高阅读成绩

阅读动机和行为投入是预测学习者阅读成绩的关键因素,当两者提升时阅读成绩也大概率有所提高[27]。数字徽章激发了阅读动机,驱使学生进行了更长时间和更多数量的阅读,丰富了阅读知识;同时,引导学生在阅读过程中使用多种阅读策略进行知识构建,通过朗读、勾画、摘抄等复述策略感知并识记文本,运用图示梳理文章结构和脉络,在此基础上主动思考,随时批注对文本的理解和分析,还鼓励学生完成更多的阅读任务,如问题回答、阅读后写作等,有助于对阅读知识的迁移和运用,最终提高阅读成绩。

(五)数字徽章对不同阅读水平学习者的影响存在差异

数字徽章对不同阅读水平学习者的影响由强到弱分别是中分组、高分组和低分组。徽章激发了中分组的阅读兴趣,其自我效能和外部动机得到显著提升,能够持续参与阅读活动,使用多种策略解读文本,阅读成绩得到提高。高分组已养成较好的阅读习惯,无徽章时也表现出强阅读动机,徽章的出现使其进一步关注阅读质量,但阅读计划和监控不足。低分组在徽章的激励下增强了自我效能,增加了阅读行为,同时,基于获取的徽章情况反思自身阅读表现。但由于基础知识薄弱,且缺少有效的阅读策略,容易遭遇困难,仅仅依靠徽章难以在短时间内增强阅读动机。在应用数字徽章并探究其影响时,应综合考虑学习者个性化差异,对于作用甚微的学习者,应在徽章的基础上辅以学习反馈、学习路径规划、人工教学等,多措并举、共同促进。

综上所述,基于活动理论构建的数字阅读徽章体系在促进阅读动机、行为投入和阅读成绩上取得初步成效,但仍存在一定局限性,例如:需延长实验时间以探究徽章的影响是否随时间变化;同时扩大样本量,徽章的应用效果因学习者年级、性别、学习风格等的不同而有差异,应收集来自更多不同特质学生的数据以进行更全面的分析。徽章设计也应有所完善,在增多与阅读知识和内隐策略相关徽章的基础上,采取教学措施以促进外部动机向内部动机转化,导向学习者深度阅读的产生。此外,还可基于徽章表征的阅读行为指标,预测阅读成就并给予及时的警示和干预,动态介入学生阅读过程以改善阅读效果。

[参考文献]

[1] 中国新闻出版广电.全民阅读连续八次写入政府工作报告[EB/OL].(2021-03-05)[2021-12-29].https:www.chinaxwcb.com/info/569737.

[2] 中国新闻出版研究院,KaDa儿童阅读研究院.2020中国儿童数字阅读报告发布[EB/OL].(2021-05-08)[2021-12-29].http://www.cptoday.cn/news/detail/11472.

[3] KAVANAGH L. Relations between children's reading motivation, activity and performance at the end of primary school[J]. Journal of research in reading, 2019,42:3-4.

[4] 黄予.教育数字徽章:数字化时代的新学习认证[J].电化教育研究,2018,39(11):54-62.

[5] 戴维·H.乔纳森.学习环境的理论基础[M].上海:华东师范大学出版社,2002:91-100.

[6] 胡小勇,李馨,宋灵青,熊频.在线学习的创新与未来:数字徽章——访美国宾西法尼亚州立大学凯尔·派克(Kyle Peck)教授[J].中国电化教育,2014(10):1-6.

[7] BOTICKI I, BAKSA J, SEOW P, et al. Usage of a mobile social learning platform with virtual badges in a primary school[J]. Computers & education, 2015,86:120-136.

[8] YANG J C, QUADIR B, CHEN N S. Effects of the badge mechanism on self-efficacy and learning performance in a game-based English learning environment[J]. Journal of educational computing research, 2016,54(3):371-394.

[9] CHOU C C, HE S J. The effectiveness of digital badges on student online contributions[J]. Journal of educational computing research, 2017,54(8):1092-1116.

[10] MCDANIEL R, FANFARELLI J R. A digital badging dataset focused on performance, engagement and behavior-related variables from observations in web-based university courses[J]. British journal of educational technology, 2015,46(5):937-941.

[11] HOLE A. Open badges: exploring the value, potential and practicalities of a new way of recognising skills in higher education[J]. Journal of the science of food & agriculture, 2014, 5(6):546-551.

[12] 李青,于文娟.電子徽章:在线学习评估认证的新趋势[J].中国电化教育,2014(1):99-105.

[13] 吕巾娇,刘美凤,史力范.活动理论的发展脉络与应用探析[J].现代教育技术,2007(1):9-15.

[14] 管珏琪,祝智庭.电子书包环境下的课堂学习活动分析[J].电化教育研究,2018,39(4):59-65,72.

[15] 毛刚,刘清堂,吴林静.基于活动理论的小组协作学习分析模型与应用[J].现代远程教育研究,2016(3):93-103.

[16] 王兴宇.活动理论视角下的智慧课堂教学模式研究[J].中国电化教育,2020(4):118-124.

[17] 吴娟,王智颖,袁欢欢.智慧学习环境下语文生成性阅读教学对文本解读的影响[J].电化教育研究,2021,42(6):81-87,95.

[18] GUTHRIE J T, HOA A L W, WIGFIELD A, et al. Reading motivation and reading comprehension growth in the later elementary years[J]. Contemporary educational psychology, 2006,(32):282-313.

[19] LIN D, WONG K K, MCBRIDE-CHANG C. Reading motivation and reading comprehension in Chinese and English among bilingual students[J]. Reading and writing, 2012,25(3):717-737.

[20] LAU K. Reading motivation, perceptions of reading instruction and reading amount: a comparison of junior and senior secondary students in Hong Kong[J]. Journal of research in reading, 2010, 32(4):366-382.

[21] WANG X C, JIA L N, JIN Y Y. Reading amount and reading strategy as mediators of the effects of intrinsic and extrinsic reading motivation on reading achievement[J]. Frontiers in psychology, 2020(11): 586346.

[22] 张琪,武法提.学习行为投入评测框架构建与实证研究[J].中国电化教育,2018(9):102-108.

[23] 陈琦,刘儒德.教育心理学[M].2版.北京:高等教育出版社,2011:114-122.

[24] 张蕾,廖绍雯.开放教育环境下的数字徽章:设计维度与价值分析[J].电化教育研究,2020,41(7):69-76.

[25] LAU K L. Relationships between different instructional approaches and students' classical Chinese reading comprehension and motivation[J]. Journal of research in reading, 2019, 42(3-4):523-540.