基于启发式挖掘算法探究混合式协作学习过程

2022-04-28许玮沈致仪

许玮 沈致仪

[摘 要] 混合式协作学习下,学生可以通过社交媒体分享和建构知识,研究大学生如何在此过程中发展基于认知与情感的互动调节是建成混合式“金课”的关键。研究以30名本科生的2256条协作学习对话数据为样本,采用启发式挖掘算法和时间序列分析总结互动过程的发展规律与高低分組的行为模式。研究结果表明,高分组在协作过程中注重规划与反思,且情感参与的认知互动多于低分组,协作学习互动过程遵循IDB型的变化规律,高低分组的行为模式与自我调节阶段的变化趋势存在差异。本研究试图进一步理解学习者在协作学习中的认知与情感的调节互动模式,可为高校教师建设混合式课程资源、设计混合式协作学习的课程方案提供参考和借鉴。

[关键词] 混合式协作学习; 过程挖掘; 启发式挖掘算法

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 许玮(1988—),女,浙江杭州人。讲师,博士,主要从事学习分析理论与技术研究。E-mail:xuw@zjut.edu.cn。

一、引 言

混合式学习是信息技术促进教育教学的一种重要形式,可以培养学习者的自主学习能力、合作能力以及创新思维[1]。教育部于2019年发布《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》,提出全面开展一流本科课程建设,三年内完成“双万计划”(万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程),其中包括6000门线上线下混合式一流课程,要求安排20%~50%的教学时间,最终建成学生线上自主学习与线下面授有机结合的混合式“金课”[2]。混合式“金课”除了强调学习环境的线上线下混合,还提倡自主学习、协作学习等学习方式相结合,在混合式协作学习下,学生可以通过社交媒体分享和建构知识,教师可以分解总任务、增加多媒体的使用,从而减少学生的外部认知负荷,提高学生的学习效果,研究者可以通过技术应用整合学生的认知和情感[3]。因此,研究大学生如何在混合式协作学习过程中发展基于认知与情感的互动调节、落实立德树人的根本目标是建成混合式“金课”的关键。

在线学习环境下对在线对话的分析越来越普遍。对话分析将语言作为一种社会行为,探索、识别和比较对话者的想法、思维与共识[4]。自我调节学习理论将学习的概念外化为认知过程,强调认知与情感在有效学习中的互动作用[5]。本研究基于自我调节理论,试图使用启发式挖掘算法对协作对话内容作时间序列分析,探讨高校混合式协作学习中的认知与情感的互动过程,进一步理解学习者的自我调节能力发展过程,为高校教师建设混合式课程资源、设计混合式协作学习方案提供参考和借鉴。

二、研究综述

自我调节过程受到学习目标及情境特征的影响,是学习者为了促进个人发展、细化学习策略而做出的适应性调节[6]。在协作学习中,个体在小组任务中的自我调节是促进有效协作的必要条件,帮助个体适应小组其他成员[7-8]。有学者认为,学习者在学习过程中积极进行调节活动是其有效学习的必要条件[9-10],这些调节活动包括获取学习任务和资源、规划学习过程、调节和控制学习步骤以及评估学习结果,是一个周期性的过程,包括三个阶段,分别是规划阶段、执行阶段和反思阶段[11]。有关研究已证实,调节活动能够促进和深化协作学习[6,8]。

为了认识学习带来的挑战,小组成员需要了解自己和组员的情感状态和行动,同时调节他们的学习。先前的研究已经确定认知和情感是协作学习中的重要因素,并且情感可以为认知发展奠定基础[12-14]。在协作学习中成功地调节认知和情感,能增强学习者的知识建构、深层次学习和批判性思维,促进认知过程的发生[15-16]。Rogat等人研究了协作小组认知调节过程的质量,发现积极的情感促进了更高质量的调节[17]。白雪梅等以MOOC中的混合学习为例,探究CoI的教学存在、认知存在和社会存在的关系,发现社会存在能显著预测认知存在,同时验证了情感能够促进认知[18]。而考虑到调节学习如何体现在社会互动中,Molenaar等人提出调节学习的相同阶段(规划、执行和反思)可以应用于协作情况[19]。通过这种方式,Sobocinski等人将认知和情感与调节学习的三个阶段交叉在一起,探索了低挑战和高挑战协作学习对话中自我调节阶段和相关交互的时间序列[20]。

协作过程是随着时间的推移而展开的,协作的进展对于学习成功至关重要,时间特征描述了学生的学习活动和自我调节学习的实际过程[21]。自我调节的学习过程有两个主要部分:一是从一个状态过渡到另一状态的顺序特征,例如从规划阶段到反思阶段的转变;二是随时间变化的顺序特征,例如学生从课程开始到课程结束的学习进度[7]。可以说,学习者的投入和任务完成的状态随着时间的推移而变化[22]。

但只有少数研究侧重于调节学习的时间方面,验证了协作学习中自我调节的时间特征的重要性[23-24]。自我调节学习经常通过计算学习活动的频率来研究[25],而相互跟随的行动的顺序性和时间性往往被忽略[26]。学习过程的性质和质量取决于学习者与学习材料、同伴或教师何时发生互动,而在线和混合学习环境中的协作学习便于进行这类观察,因此,可以作为进行时间序列研究的领域之一[27]。综上所述,本研究在微信支持下开展混合学习,确定和理解学习者的协作学习对话中的自我调节阶段与认知和情感的互动模式,基于时间序列探究互动过程。在数据收集过程中,互动随着时间的推移而展开,以实现学习者共同的目标,因此,在学习任务中内容化互动行为,以便更好地捕捉调节过程。

三、研究设计与方法

(一)研究问题

基于自我调节阶段探讨认知与情感的互动对协作学习效果的影响,本研究将采用启发式挖掘算法进行协作学习的过程发现,并计算各互动过程之间的关系确定性[28],从而构建协作学习对话的时间序列互动过程,探讨高、低分组之间随时间的变化和差异。研究问题如下:

·混合式协作学习中,自我调节阶段中认知和情感如何互动;

·混合式协作学习中,高、低分组的互动过程随时间变化有何区别和特点。

(二)研究对象

学习者(n=30,平均年龄=21)是参加为期16周的“信息技术教学法”课程的师范生,分为六组,每组五人。在整个课程中,学生分组固定,且所有小组的协作学习对话都在相同时间、相同场所进行,运用微信聊天功能进行小组对话和记录。

课程在完成各部分的理论教学模块之后安排了六次相应的协作学习任务,每次四课时,每课时45分钟,每次任务要求各小组基于某一教学法进行信息技术课程的教学设计,以六种经典教学法作为六次任务的主题,旨在培养学习者使用教学法设计教学方案的能力。教学设计是一项复杂的任务,为了完成这一任务,学生需要浏览各种与所选课程相关的教材,需要回忆已经学习的相关设计理论,同时在设计过程中选择合适的教学和评估方法。因此,设计一节课可以被认为是一项劣构任务,需要学生对真实场景进行模拟,自主确定完成任务的方法与步骤,通过尝试不同的解决方案去寻找最佳的解决办法。因此,与良构任务相比,劣构任务为学生提供了更多的挑战和机会来规范和深化他们的学习[24,29]。

(三)研究工具

1. 编码

本研究收集各小组在各个协作任务中的线上聊天记录。对于每个学习者的每一条聊天数据,编码分两个阶段进行,第一阶段通过聊天数据确定协作任务所处的自我调节阶段,第二阶段确定认知和情感的互动类型,包括基于认知的互动和基于情感的互动。其中,自我调节阶段与基于认知的互动参照Sobocinski等人的标准[20]进行编码,基于情感的互动编码参考了CoI模型中的社会存在维度[30],它捕捉了学习群体中的不同社会关系,分为情绪、互动和群体三个维度,共12类细分维度。编码工作由三位有教育学基础的研究者进行,编码表及示例见表1。

2. 启发式挖掘算法发现协作过程

本研究应用ProM 6.10进行数据挖掘。启发式挖掘算法使用了关联确定性参数来指导互动过程的创建,从而描述事件与事件之间的关联抽象级别[28]。关联确定性程度基于事件的发生频率以及先后顺序来确定,由公式1(关联确定性参数公式)计算所得,其相关性值介于-1和1之间[31]。

事件A跟随事件B的次数减去事件B跟随事件A的次数,然后除以这两个关系的出现次数之和加1,计算两个事件之间的依赖关系的确定性。正确序列事件(A跟随B)和错误序列事件(B跟随A)的数量以分母+1来影响相关性值。例如,一个事件集合中仅包含正确序列事件(A始终跟B,但反之亦然),但出现频率较低,只有5次,则关联确定性为5/6=0.83;而当事件的发生频率为50次时,A和B之间的依赖关联的确定性就为50/51=0.98。

四、数据分析与结果

(一)高低分组协作学习对话及互动

本研究的对话数据首先由两位编码工作者分别进行对话数据的自我调节阶段、基于认知的互动和社会存在三维度的编码,各组对话数据编码的Cronbach's alpha指数均大于0.9,说明编码一致性良好。最后由第三位编码工作者对有歧义的编码进行校对与重新编码,从而提高编码的准确性。综合各小组成员的协作学习成绩排名,对六个学习小组进行排序,前三组为高分组,后三组为低分组。

根据编码结果,本研究结合对话数据中的自我调节阶段、基于认知的互动和基于情感的互动的排列组合情况,得出混合式协作学习中认知和情感的互动模式共有八种。其中,规划阶段的互动模式包括“规划|认知”“规划|情感”“规划|认知|情感”,执行阶段的互动模式包括“执行|认知”“执行|情感”“执行|认知|情感”,反思阶段的互动模式包括“反思|认知”“反思|认知|情感”,除了缺少反思阶段与情感的两两互动,其他互动模式均包含在内。

对比低分组与高分组的事件频次,可以发现高分组规划阶段和反思阶段的事件频次明显高于低分组,而低分组执行阶段的事件频次更高,占了低分组所有学习事件的69%,但总的来说,高、低分组的学习事件频次以规划阶段(39%)与执行阶段(56%)为主,反思阶段(5%)较少。从互动模式来看,高分组在规划阶段的认知与情感的互动明显高于低分组,而低分组在执行阶段的认知明显高于高分组。但以高、低分组为分组变量进行独立样本T检验显示,这两组的协作学习对话之间的任何事件在统计学上没有显著性差异(p>0.05)。

(二)基于时间序列的互动过程

本研究涉及高、低分组的协作学习的互动过程,其中的对话数据包含了六个小组六次任务的所有2256个对话事件。过程图的适应度值可以从负无穷到1,数值越接近1,表示过程图和数据之间的拟合度越高。过程图包括事件块、连接弧、关联确定性和中心路径,事件块中包括认知和情感的互动模式与事件发生的频次。连接弧连接先后发生的两个事件块,并标注它们之间的关系确定性。中心路径是指总体关系确定性最高的一条事件的发生路径,在绘制过程图时做了加粗处理。过程图开始时输入的事件频次与最后结束时输出的频次不同,原因在于部分事件之间的顺序与过程图不符,因此,在构建过程中剔除了部分事件数据,导致最后结束时的事件频次少于開始时的事件频次。过程图中部分事件块内部产生一个循环,表明此事件连续发生了几次。

本研究中的情感能体现学习者的社会存在,因此,认为认知与情感的互动是各小组认知的集体共生,如果没有这种互动则认为小组成员的认知是分散共生的。例如,从规划阶段的认知与情感的互动发展到执行阶段的认知与情感的互动,可以认为是集体发展的过程,若在自我调节阶段的发展中互动模式也发生变化,则认为是学习者的分散发展。因此,在协作学习的互动过程中,存在四种过程行为模式,即集体共生、分散共生、集体发展和分散发展。表2是行为模式定义与示例。

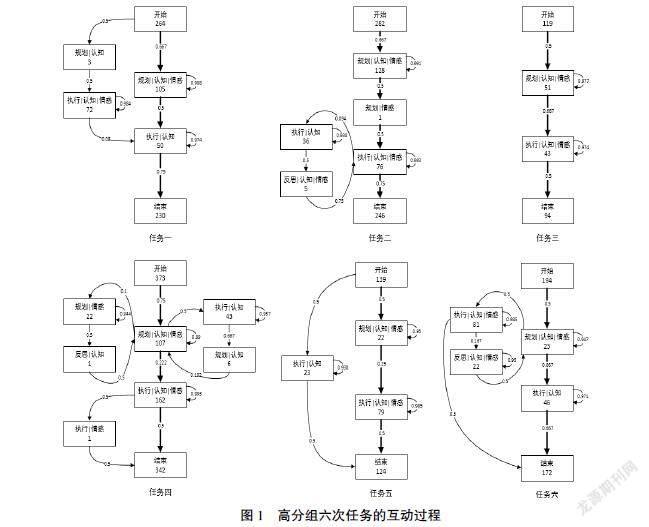

为了更好地分析高、低分组协作学习上的差异,本研究按照任务发生的时间序列依次构建了高、低分组的互动过程。高分组的互动过程如图1所示,这六个过程图的适应度值从任务一到任务六依次是0.796、0.755、0.647、0.826、0.698、0.778。根据表2的行为模式定义以及高分组六次任务的过程模型图像,可以看出:任务一时支路发生在互动过程的前期,高分组经历了集体共生到分散发展的D型过程;任务二时支路发生在互动过程的后期,高分组经历了集体共生到集体发展的D型过程;任务三时的高分组经历了集体共生到集体发展的I型过程;任务四的支路发生在互动过程的前期和后期,该任务下的高分组经历了集体共生到集体发展的B型过程;任务五中高分组的支路贯穿整个互动过程,经历了集体共生到集体发展的D型过程;任务六,高分组的支路发生在互动过程的前期和后期,经历了集体共生到分散发展的B型过程。

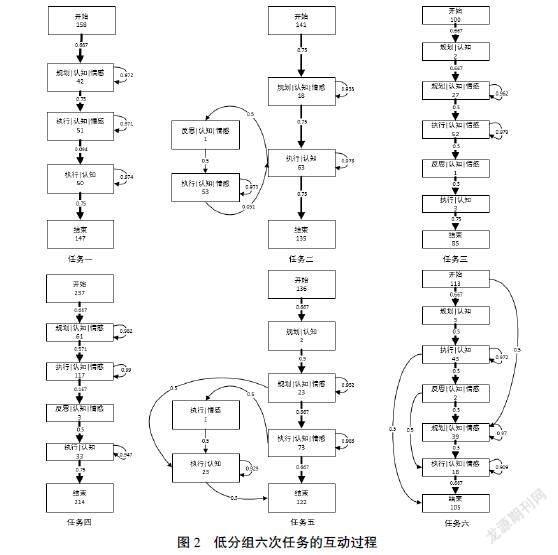

低分组的互动过程如图2所示。这六个过程图的适应度值从任务一到任务六依次是0.722、0.823、0.59、0.819、0.625、0.743。根据表2的行为模式定义以及低分组六次任务的过程模型图像,可以看出:任务一时低分组经历了集体共生到集体发展再到分散发展的I型过程;任务二的低分组支路发生在互动过程的后期,经历了集体共生到分散发展的D型过程;任务三中低分组经历了分散共生到集体发展再到分散发展的I型过程;任务四中低分组经历了集体共生到集体发展再到分散发展的I型过程;任务五的支路发生在互动过程的后期,低分组经历了分散共生到集体发展的D型过程;任务六的支路发生在互动过程的前期和后期,低分组经历了分散共生到分散发展再到集体发展的B型过程。

五、讨 论

(一)高分组注重规划与反思且情感互动多于低分组

本研究通过比较高低分组的协作学习事件不同互动模式的频次可以发现,高分组有更多规划阶段与反思阶段的认知和情感的互动。规划阶段能促进学生在执行阶段使用深层次的学习策略[32],反思阶段会影响学习者之后的规划[11],同时本研究选择的任务是劣构任务,具有一定难度,因此可以解释为何当任务具有挑战性时,高成就和低成就学生在执行阶段使用的策略之间存在着质的差异[32]。同时高分组有关情感的互动模式的发生频次明显高于低分组,这与Picciano的发现一致,他发现通过将学生分成社会存在低、中、高层次的群体,高社会存在群体的学生得分高于低社会存在群体[33]。高分组发生无关认知的情感事件的频次高于低分组,因此教师授课过程中需要关注学习者的情感态度,不能一味地阻止那些无关学习内容的聊天,这种情感的表达行为可能疏解学习过程中的沉闷情绪,从而对学习者的学习成效产生积极影响。

(二)协作学习互动过程遵循IDB型的变化规律,且高低分组的行为模式存在差异

高低分组的协作学习对话之间的任何事件,没有发现统计上的显着性差异,但比较高低分组的互动过程,发现存在差异,可以说明各组间不同自我调节阶段的频率没有差异,但在出现这些过程的时间顺序上发现了差异[34]。比较高低分组的互动过程,发现高分组的互动过程循环与支路较多,而低分组的互动过程更趋向于直线型,因此可以认为高分组有更多调节学习策略的行为,在协作学习中参与了更多的调节回路,从而达到更高的学习目标。但是高低分组的互动顺序大多符合自我调节阶段的周期性,由规划开始,到执行再到反思,期间有规划与执行的反复循环,这一点与Molenaar和Sobocinski等学者的研究结果一致[19-20]。

从任务的时间序列来看,高低分组的互动过程均随着任务的递进增加了支路与循环,即过程图遵循IDB型的发展趋势,后期的互动模式相较前期也更加丰富,这符合学习者的认知发展。但是在行为模式上高低分组存在差异,高分组中的集体共生与集体发展行为较多,其认知发展与知识进化的阶段性发展规律相似[35],而低分组各任务中均会存在分散共生或分散发展,说明集体的共同认知生成与发展对于学习成效有积极影响,而分散的学习行为不利于协作学习的开展。

从表3的高低分组行为模式与过程图类型随时间序列的变化可以看出,高分组前期偏向于线性,但是随着课程的推进与小组进行的任务增多,互动过程出现了循环规划反思的过程,说明学习者在学习过程中根据自己的学习进度进行适应与改变。而且认知和情感的互动增加,这点与Sobocinsk的研究结论相悖,其研究结果以各阶段的认知活动为主[20],因此本研究可以补充说明混合式协作学习下,认知和情感的互动随着时间序列的变化。

从表3的低分组互动过程可以看出前期低分组与高分组都偏向线性过程,说明课程刚开始时,高低分组的互动模式没有差异。到了课程中期,低分组依旧是线性的学习过程,但是其中的互动模式增加,且符合自我调节阶段的周期性顺序。低分组在课程后期出现循环与反思阶段,与高分组相近,只是反思阶段频次较少。因此,在课程的教学设计上应该注重反馈以及评价环节的设置,不能仅仅在课程最后实施评价,而应该注重过程性评价,多种评价方式相结合,包括自评、互评等。

对比后具有代表性的高低分组课程前中后的互动过程后可以发现,低分组的学习过程互动模式丰富,但是循环与支路较少,高分组的互动模式相对固定,但循环出现得较多较早。因此,可以认为,正是因为低分组互动模式切换得过于频繁,过度调节而导致认知负荷增加,反而降低了学习成效。也可以理解为高分组通过几次学习任务,较快地形成了集体认知,找到了主要的中心路径,而低分组在学习过程中难以形成集体认知,需要不断探索可能的路径,所以互动模式较多。因此,教师在混合式协作学习中应该充分发挥引导者的作用,关注学习者的互动模式,促进学习内容与学生社交行为的关联,帮助学习者降低认知负荷,提高学习效率。

六、结 语

本研究探究了混合式协作学习中认知和情感的互动,并基于学习對话的时间序列进行了过程探究,回答了认知和情感是如何互动的,并对比了高低分组互动过程的区别和特点,为理解协作学习提供了与研究结论相关的建议,为如何建设线上线下混合课程提供新思路。然而,本研究依旧存在局限性。本研究中的研究过程是自然发生在课程中的学习过程,不具有可控制的实验变量,因此研究结果具有一定的不确定性。同时,本研究只对学习过程进行了研究,没有考虑到课程前的准备和课后的总结过程,也可能遗漏学习者线下面对面的交流。后续研究可以进一步探究学习者各时间段的认知和情感的互动,并且不限于线上对话的模式,可以通过多样化的方式收集学习者的更多行为数据,进行更深入的分析,推进创建高校一流课程。

[参考文献]

[1] 马婧,周倩.国际混合学习领域热点主题与前沿趋势研究——基于科学知识图谱方法的实证分析[J].华东师范大学学报(教育科学版),2019,37(4):116-128.

[2] 中华人民共和国教育部.教育部关于一流本科课程建设的实施意见[EB/OL].(2019-10-30)[2021-05-31].http://www.moe.gov.cn/src site/A08/s7056/201910/t20191031_406269.html.

[3] 孙众,尤佳鑫,温雨熹,蘧征.混合学习的深化与创新——第八届混合学习国际会议暨教育技术国际研讨会综述[J].中国远程教育,2015(09):5-9.

[4] DE-LIDDO A, SHUM S B, QUINTO I, et al. Discourse-centric learning analytics[C]. Proceedings of the 1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge. Banff, Canada: ACM, 2011:23-33.

[5] ZIMMERMAN B J, SCHUNK D H. Handbook of self e regulation of learning and performance[M]. New York: Routledge, 2011.

[6] 陳向东,罗淳,张江翔.共享调节:一种新的协作学习研究与实践框架[J].远程教育杂志,2019,37(1):62-71.

[7] J?魧RVEL?魧 S, MALMBERG J, KOIVUNIEMI M. Recognizing socially shared regulation by using the temporal sequences of online chat and logs in CSCL[J]. Learning and instruction,2016,42: 1-11.

[8] 林育瑜,李建生.社会调节学习理论及启示[J].中国远程教育,2019(2):85-91.

[9] WINNE P H, HADWIN A F. The weave of motivation and self-regulated learning[M]. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman(Eds.), Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications. New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2008.

[10] ZIMMERMAN B J. Investigating self-regulation and motivation: historical background, methodological developments, and future prospects[J]. American educational research journal, 2008, 45(1): 166-183.

[11] ZIMMERMAN B J. Attaining self-regulation: a social cognitive perspective[M]. San Diego: Academic, 2000.

[12] JARVELA S, HADWIN A F. New frontiers: regulating learning in CSCL[J]. Educational psychologist, 2013, 48(1): 25-39.

[13] KREIJNS K, KIRSCHNER P A, VERMEULEN M. Social aspects of CSCL environments: a research framework[J]. Educational psychologist, 2013, 48(4): 229-242.

[14] PHIELIX C, PRINS F J, KIRSCHNER P A, et al. Group awareness of social and cognitive performance in a CSCL environment: effects of a peer feedback and reflection tool[J]. Computers in human behavior, 2011, 27(3): 1087-1102.

[15] ROSCHELLE J, TEASLEY S D. The construction of shared knowledge in collaborative problem solving[M]//Computer-supported collaborative learning. Berlin. Germany: Springer, 1995.

[16] JARVELA S, JARVENOJA H, MALMBERG J, et al. How do types of interaction and phases of self-regulated learning set a stage for collaborative engagement?[J] Learning and instruction, 2016, 5(1):1-13.

[17] ROGAT K T, LINNENBRINK-GARCIA L. Socially shared regulation in collaborative groups: an analysis of the interplay between quality of social regulation and group processes[J]. Cognition and instruction, 2011, 29(4): 375-415.

[18] 白雪梅,馬红亮,吴海梅.教学存在、社会存在及认知存在关系研究——以基于MOOC的混合课程为例[J].开放教育研究,2016,22(4):71-78.

[19] MOLENAAR I, JARVELA S. Sequential and temporal characteristics of self and socially regulated learning[J]. Metacognition and learning, 2014, 9(2): 75-85.

[20] SOBOCINSKI M, MALMBERG J, JARVELA S. Exploring temporal sequences of regulatory phases and associated interactions in low- and high-challenge collaborative learning sessions[J]. Metacognition and learning, 2017,12(2): 1-20.

[21] JOHNSON A M, AZEVEDO R, MELLO S K. The temporal and dynamic nature of self-regulatory processes during independent and externally assisted hypermedia learning[J]. Cognition and instruction, 2011, 29(4): 471-504.

[22] GREENE J, AZEVEDO R. The measurement of learners' self-regulated cognitive and metacognitive processes while using computer-based learning environments[J]. Educational psychologist, 2010, 45(4): 203-209.

[23] MALMBERG J, JARVELA S, JARVENOJA H. Capturing temporal and sequential paterns of self-, co-, and socially shared regulation in the context of collaborative learning[J]. Contemporary educational psychology, 2017, 49: 160-174.

[24] MOLENAAR I, CHIU M M. Dissecting sequences of regulation and cognition: statistical discourse analysis of primary school children's collaborative learning[J]. Metacognition and learning, 2014, 9(2): 137-160.

[25] CLEARY T J, CALLAN G L, ZIMMERMAN B J. Assessing self-regulation as a cyclical, context-specific phenomenon: overview and analysis of SRL micro analytic protocols[J]. Education research international, 2012, 1-19.

[26] WINNE P H. Issues in researching self-regulated learning as patterns of events[J]. Meta-cognition and learning, 2014, 9(2): 1-9.

[27] SAQR M, NOURI J. High resolution temporal network analysis to understand and improve collaborative learning[C]. International Conference on Learning Analytics & Knowledge. Frankfurt, Germany: LAK, 2020, 314-319.

[28] SONNENBERG C, BANNERT M. Discovering the effects of metacognitive prompts on the sequential structure of SRL-processes using process mining techniques[J]. Journal of learning analytics, 2015, 2(1): 72-100.

[29] MALMBERG J, JARVELA S, KIRSCHNER P A. Elementary school students' strategic learning: does tasktype matter?[J]. Metacognition and learning, 2014, 9(2): 113-136.

[30] ROURKE L, ANDERSON T, GARRISON D R, et al. Assessing social presence in asynchronous text-based computer conferencing[J]. The journal of distance education, 1999, 14(2): 50-71.

[31] WEIJTERS A J M M, VAN DER AALST W M P, DE MEDEIROS A K A. Process mining with the HeuristicsMiner algorithm[M]. BETA Working Paper Series 166. Eindhoven, Netherlands: Eindhoven University of Technology, 2006.

[32] MALMBERG J, JARVENOJA H, JARVELA S. Patterns in elementary school students' strategic actions in varying learning situations[J]. Instructional science, 2013, 41(5): 933-954.

[33] PICCIANO A G. Beyond student perceptions: issues of interaction, presence and performance in an online course[J]. Journal of asynchronous learning networks, 2002, 6(1): 21-40.

[34] KAPUR M. Temporality matters: advancing a method for analyzing problem-solving processes in a computer-supported collaborative environment[J]. International journal of computer-supported collaborative learning, 2011, 6(1): 39-56.

[35] 胡金艷,蒋纪平,陈羽洁,张义兵.知识建构社区中观点改进的机理研究:知识进化的视角[J].电化教育研究,2021,42(5):47-54.