经历:让学生学会学习

2022-04-18周德芳

周德芳

[摘 要]只有在经历中数学学习才能真正发生。在小学数学教学中,教师应从学生立场出发,引领学生经历真实、深刻、完整的学习过程,这样才能使学生真正学会学习,为学生一生的数学学习与发展奠定基础,提升学生的数学素养。

[关键词]小学数学;学会学习;情境;核心问题

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2022)05-0090-03

课堂,是师生共同经历的生命旅程,无法复制、不可重来。十年课改,“过程比结果更重要”这一理念已经唱响教学的各个角落,教学更重视的是学生是否亲身经历了学习过程。

“经历”是指经过、亲历,经历学习过程是指学习的每一个过程都是学生亲身经历的。那么,在新课改理念指引下,怎样才能真正关注学生的学习过程,让学生在经历中真正学会数学学习呢?

一、关注具身认知,引导学生真实学习

具身认知是当下推崇的一种学习形式,它意味着学习对学生来说不是被动的,而是可观可感的,是像呼吸一样自然的事情。让学生在数学学习过程中,展开具身认知,经历真的学习过程,可以使学生的数学学习更加和谐自然。

1.创设实际情境,激发学习兴趣

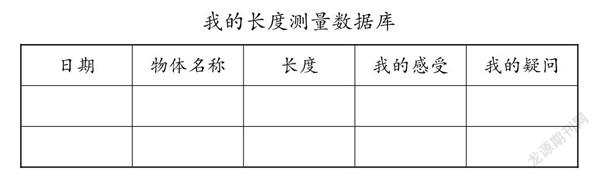

基于数学研究内容创设情境,可以有效激发学生的学习兴趣,唤醒学生对所学内容的具身认知,使学生主动参与数学活动,获得对数学学习内容的理解与运用。如在教学“厘米和米”时,教师在教室布置生活场景,让学生找一找、量一量、记一记课本、课桌、窗户、黑板、门这些物体的长度与宽度,以帮助学生初步掌握测量物体的基本方法,了解自己所熟悉物体的长度,建立准确的表象,培养量感。教学结束之后,为了深化学生对测量物体的方法的认识,教师还可以让学生建立如下表所示的“我的长度测量数据库”,通过这样的形式让学生测量自己身边熟悉的物体的长度。

这样的教学任务不是随意布置的,而是让学生能够学以致用,学会测量身高、玩具的长度等,使学生从课堂走向课外,从小养成能够用数学的眼光去观察周围世界的习惯,带领学生从符号世界走向经验世界,让学生真正体会厘米和米在生活中的应用价值,为学生今后的学习与生活奠定基础。

2.解构数学概念,引导深入探究

在数学教学中,根据需要对数学知识进行结构分解,再重新建构,可以暴露学生的认识偏差,使学生在具身性的活动中重新建构对数学知识的理解,深化认知。

如在教学“小数的基本性质”时,不少学生对“小数末尾加上或者去掉0,小数的大小不变”这一知识点不甚理解,为了使学生对小数的基本性质有深刻的了解与认识,教师可以从学生的购物经验入手,让学生思考给一支铅笔标价0.50元与0.5元时,价格是否相等。学生联系平时的购物经验,知道0.5元=0.50元=5角。然后,教师借此把学生对这些价格的认识迁移到小数的意义上来,让学生明白0.5表示5个0.1,0.50表示50个0.01,学生结合购物经验就能很快理解“小数末尾的0的多少与小数大小无关”的原因。这样教学,把数学概念与学生的具身生活有机地结合在一起,让学生体会小数的性质,学生印象深刻,学习效果显著。

二、关注核心问题,引领学生深刻学习

要想让学生的数学学习真正发生,让学生真正学会学习,单有真实的经历是远远不够的,还需要核心问题或者有价值的问题来引领、推动学生真正经历深刻的学习过程,这样才能让学生的学习进阶,提升学习的品质。

1.精练问题,激发学生思维

问题是数学的心脏,在一节数学课上,一个好的数学问题可以点燃学生的数学思维,带领学生开启一段美好的数学旅程。教师要能够根据数学知识的特点,精心提炼出可以直击数学知识本质的问题来引领学生深入思考,使学生获得对所学内容的深刻理解与认识。如在教学“角的初步认识”的时候,教师让每个学生用2根硬木条和1个铆钉做成一个活动角,然后任意变大或变小自己做成的活动角,再让两个学生把各自做的角放在一起比一比,并想办法让两个活动角一样大。随着学生操作活动的进行,教师可提出核心问题:“把一个角变大或者变小的诀窍是什么?”在教师问题的引领下,学生发现把活动角的两边分开得大一点,角就会变大,把活动角的两边分开得小一点,角就会变小,如果把两个角的顶点与边都重合,这两个角就会变得一样大。在这个学习活动中,教师以“把一个角变大或者变小的诀窍是什么”作为主问题启发学生思考,这样教学,符合学生认知事物的特点,让学生亲身经历了角的变化过程,使学生对角的大小与叉开角度有关、与边长无关的特点有了深刻的认知。

2.任务引领,层层推进,促进学生深刻学习

在一节数学课上,如果好的问题是引领学生真正学习的开端,那么,必要的任务推进就是学生真正学习的助推器,它可以使学生对数学知识的理解更为深刻。教师可通过设计一系列层级任务来推动课堂,使学生获得对数学知识的深刻理解。如在“认识周长”的教学中,为了使学生对周长的认识更加深刻,教师可设计出层级任务,使学生能够拾级而上,在周长概念的形成过程中真正获得对周长的全面理解。

【例】“圆的周长”教学中的层级任务

层级一:提問什么是周长,请学生举例说明,并让学生就角有没有周长展开讨论。

层级二:让学生用自己的方法测量课本封面的周长、一片树叶的周长,并说说这2种物体的周长测量方法有什么不同。

层级三:让学生计算如图1所示的各图形的周长。

层级四:让学生在方格纸上任意画2个图形,让它们的周长相等,并说说自己有什么发现。

这样教学,从对周长概念的认识到周长的判定,再到周长的测量与计算以及让学生用自己的方式表示周长,学生对周长的认识从抽象到直观,从理性到感性,从陌生到熟悉,对周长的理解认识真正走向了深处。

三、关注技能方法,引领学生完整学习

让学生真正学习需要让学生经历真实、深刻、完整的学习,完整的学习主要包括学习完整的数学知识结构和完整的数学知识技能与方法经验。

1.经历完整的知识结构的形成

数学是一门具有结构性特点的学科,各个知识点之间具有一定的联系,教师从数学知识内容的逻辑关系入手,帮助学生完善数学知识结构,可以让学生真正经历数学知识结构化的过程,帮助学生形成知识网络。如教学“百分数的认识”时,由于在此之前,学生已经具有了分数、小数部分内容的基础,为了使学生对数的认识更为深刻,在教学完之后,教师可以让学生说说这些数有什么特点以及彼此之间有什么联系。经过对相关概念的学习,学生发现这三种数的表现形式以及所表示的意义不同,小数、分数和百分数之间是可以互化的,如图2。

这样一来,学生对分数、小数和百分数之间的关系的认识就形成了一个完整的知识网络,有效避免了知识碎片化现象的产生。学生经历了完整的数学知识体验过程,印象深刻,并学会了总结回顾所学知识的方法,促进了数学学习能力的提升。

2.经历数学知识经验以及思想方法的融合

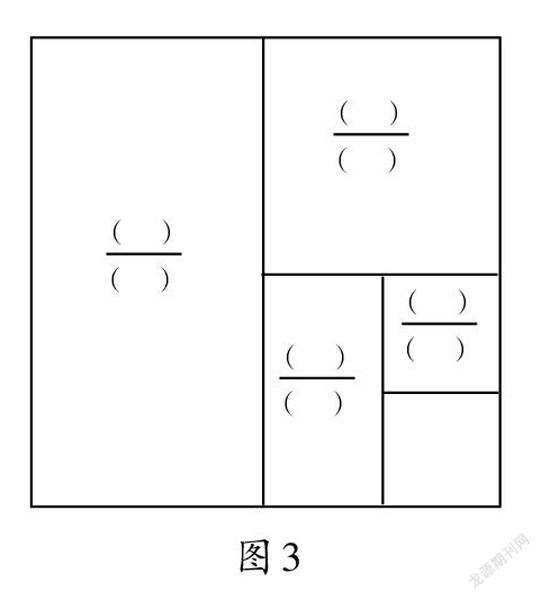

数学思想方法是数学的灵魂,在一些凝练的数学知识背后往往蕴含着一定的数学思想方法,在“解决数学问题”的教学中,教师要注重数学思想方法的渗透,以使学生真正经历体验、分析、猜想、抽象、概括等过程,从而使学生的数学知识与思想方法完美地融合在一起。如在教学“解决问题的策略——转化”时,在教学1/2+1/4 +1/8+1/16这个算式的计算的时候,教师让学生先按照平常的计算方法进行计算,再仔细观察算式,说说这个算式中的分子与分母各有什么特点(分子都是1,分母则依次是2、2×2、2×2×2、2×2×2×2)。然后教师让学生想一想能不能通过简便方法计算,并提问:“如果把正方形看成单位‘1’,你能按照分数的大小把算式中的分数填写在图3中合适的位置上吗?”

在学生填写完毕之后,教师让学生以单位“1”为整体,说说空白部分占整体的多少以及原来的加法算式还可以怎样计算。最后,教师让学生说说这样计算的好处。这样教学,在无形中向学生渗透了转化思想,使学生在解决数学问题的同时也感悟到其中蕴含的数学思想方法,这样就使得学生经历了完整的知识与思想方法形成的过程,使学生印象深刻,提升数学学习质量。

四、关注思维发展,引领学生深度学习

关注学生的思维发展,是促进学生有效学习的根本抓手,也是助推他们数学核心素养发展的基本。因此,在小学数学教学中,教师要把教学的重点适度地聚焦到学生的思维训练和思维培养之上,力求通过思维的锻炼,让学生的感知力、领悟力以及创新力等能力获得良好的发展,从而让他们的数学学习变得灵动,充满无限的生机。

如,在教学苏教版教材五年级上册“圆”时,教师就可以利用教材的学习资源来实施教学活动,并在此过程中有意识地引导学生进行拓展分析与思考,从而助推他们学习思考的升级,促进学习创新活力的增加,使学生的思维活力得到提升,学习更富灵性。

1.创设情境,引发深入思考

教师要创设学习情境,刺激学生投入学习。教师可以给教材第101页中的思考题设计一个“猪八戒学数学”的情境,让问题的呈现更具有吸引力,也能较好地抓住学生的眼球,让学生更好地解读问题的相关信息,使得数学信息都能入学生的眼、入学生的心。

教师要鼓励学生自主探究,引发学生主动思考。在阅读分析的基础上,教师还应鼓励学生去思考这些信息的意义以及问题的实质,为他们深入的探究提供帮助。当然,在这里,教师的任务还得进一步细化,要让学生把所有的经历都落实在自主探究之中,切不可过早地开启学生互动环节,否则就会让一部分学生“滥竽充数”,使得他们的学习思考不够投入。这样不利于学生的数学学习,也不能达成人人都学习有用的数学的愿望。

2.搭建平台,诱发拓展思考

在经过一定的探究之后,学生也能逐渐悟出该思考题中的正方形面积是8平方厘米,而它的边长恰好是圆的半径,这样就得出r²=8,因为圆的面积等于πr²,所以题中圆的面积就是π×8=8π(平方厘米)。面对这样的学习,教师在深感欣慰的同时,还得鼓励学生锻炼求异思维、发散思维,从而进一步拓展学习的视野,让他们在不同变式中发展思维,提升数学素养。

在一段时间的学习与互动后,有学生提出:“如果这个正方形是在圆的外面(正方形为圆的外切正方形),那这个圆的面积又是多少呢?”也有学生提出:“如果这个正方形仍然在圆内,但是它的4个顶点都在圆上,那么这个圆的面积又是多少呢?”

由此可见,教师如能学会放手,学会鼓励学生求异思考、积极联想,那么数学课堂就会更有生机,学生的数学学习也会呈现更加富有智慧的一幕。因此,教师在教学中要切实扮演好引导者、参与者等角色,努力为学生的活力学习、智慧学习保驾护航。

综上所述,在小学数学教学中,教师要能够让每一位学生都在真实、深刻、完整的课堂中主动獲取知识、建构知识、获得数学思想方法等,这样,学生在真实的经历中也就学会了学习,为一生的数学发展奠定了基础。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 许艳.借“可视化”思维工具,呈“有意义”学习经历:例谈数学手账在“回望课”中的运用[J].教学月刊小学版(数学),2020(10).

[2] 黄杰.经历概念形成过程发展数学抽象思维[J].数学教学通讯,2020(25).

[3] 黄英.从“经历”到“感悟” 让数学思想在课堂落地生根[J].山西教育(教学),2020(08).

(责编 杨偲培)