高职院校软件技术人才画像与培养对策

2022-04-11赵晓峰丁帮俊

颜 艳 赵晓峰 丁帮俊

(1.无锡商业职业技术学院,江苏 无锡 214121;2.江苏省商业智能应用工程技术研究开发中心,江苏 无锡 214153)

目前,国家正处于数字化战略转型关键期,软件技术为数字产业化和产业数字化发展提供了坚实支撑,成为引领智能变革的重要力量。以知识密集、跨界融合、快速迭代、高速增长为特征的软件技术与产业深度融合持续增强[1],对软件技术复合型、创新型技术技能人才的知识、技能和能力提出更高的要求。高职院校作为区域经济社会发展的重要参与者,如何根据区域软件行业发展特色和岗位需求“因市制宜”培养复合型、创新型、应用型技术技能人才,促进教育链、人才链和产业链、创新链有机衔接,提高人才培养质量,是解决人才不足所面临的重要举措。

一、人才画像研究现状

随着大数据产业的快速发展,海量数据加速集聚,文本分析、数据挖掘等研究技术的发展促使“用户画像”逐渐成为学者的研究热点。用户画像是建立在一系列真实数据上的目标用户模型,提炼出静态和动态属性特征,对用户特征标识进行标签化刻画,本质是一种多维标签组合的建模,主要聚焦于“电子商务、社交网络、医疗健康、旅游行业、图书馆、科研用户”等领域的应用研究[2-6],用于挖掘人才特征以及构建人才画像的研究成果不多。

二、高职软件技术人才培养存在问题

高职院校软件技术人才培养存在供给端与需求端供需不匹配的问题,主要是以下四个方面:一是人才培养目标不清晰,与市场岗位人才需求存在脱节现象,人才培养与岗位人才需求衔接不足;二是协同育人体制不完善,软件技术师资队伍的组成和结构单一,专业理论知识深度、广度与实操技能水平不足;三是课程体系与人才能力需求不匹配,教学内容的行业适用性与特色化不强;四是实践育人平台缺乏,导致实操技能和职业素质培养薄弱,学生岗位能力适应性不够。

因此,根据岗位要求、任职条件和标准等勾勒出岗位各个维度的人才画像[7],从而为挖掘人才需求特征提供了新途径。根据前程无忧51job网站招聘信息的岗位背景和要求共同形成高职院校软件技术人才画像,从基本属性(工作经验、工作地点、公司规模、岗位数量)和具体属性(知识、技能和素质)两大维度构建人才画像模型,分析长三角三省一市的高职院校软件技术5大热门招聘领域的岗位人才需求和能力特征,提出高职院校软件类技术技能人才培养建议,对实现专业与职业岗位对接、职业岗位任职资格标准与专业课程内容对接、产业人才需求侧与人才培养供给侧对接具有重要的实践意义。

三、高职院校软件技术人才画像模型应用

(一)数据采集与处理

以招聘网站信息作为数据来源,借助爬虫技术获取招聘信息中的工作地点、工作年限、工作经验、学历要求、公司规模、岗位职责、岗位要求、职位名称等文本信息,并进行字符过滤、文本分词、停用词去除等操作,形成有效的人才画像数据集。数据来源于前程无忧51job招聘平台的招聘信息。数据采集方式如下:行业领域设为“软件技术”、学历设为“大专”、工作地点设为长三角三省一市“江苏、上海、浙江、安徽”,检索“前端开发、后端开发、移动开发、测试、人工智能”五大领域职能信息,利用爬虫技术进行招聘信息的抓取,经过数据清洗剔除重复,得到15585条数据,数据采集时间为2021年7月30日。

(二)数据预处理

利用re正则表达式提取出了所有岗位相关的技术栈,按照软件技术类人才需求将人才分为五大领域:前端开发、后端开发、移动开发、测试、人工智能,五类人才具体招聘数据分别为3496条、6406条、1216条、3982条、485条(如表1所示)。

表1 软件技术五大领域人才招聘数据分布

(三)人才需求特征挖掘与分析

从基本属性和具体属性两个方面出发,构建人才画像模型,其中基本属性包含工作经验、工作城市、公司规模、岗位数量等;具体属性是人才需求信息的具体深层表现和需要挖掘的隐形内在潜质,包含专业知识、工具技能和职业素质等。重构全面、准确的词典是成功挖掘人才需求特征的关键,通过关键词抽取、近义词筛选,从基本属性(工作经验、工作城市、公司规模、岗位数量)和具体属性(知识、技能和能力)两个角度构建人才画像标签体系以呈现岗位人才特征需求信息。

1.软件技术人才画像基本属性

研究发现,软件技术领域极其看重求职者是否有工作经验,1~2年经验需求占比最高,42.74%,其次是3~4年经验需求占比为36.09%(如表2所示),有工作经验要求的岗位占比高达88.89%。

表2 岗位工作经验需求分布

从招聘城市来看,排名前十的城市分别是上海、南京、杭州、苏州、无锡、宁波、合肥、昆山、常州和嘉兴,招聘数量占总招聘人数的91.90%(如表3所示),这与长三角地区软件产业发展格局相一致。

从招聘企业规模来看,员工150人以下的企业占比为49.53%;员工500人以下的企业占比为73.23%(如表4所示),说明高职院校的软件人才需求主要集中在中小微企业。

表4 软件技术岗位招聘企业规模分布

从招聘岗位来看,前端开发招聘岗位主要集中在Web前端开发、HTML、VUE开发、React开发和网页设计等;后端开发招聘岗位主要集中在Java开发、PHP开发、.net开发、C/C++开发、C#开发等;移动应用开发岗位主要集中在Andriod开发、IOS开发、小程序开发、移动开发等;人工智能招聘岗位主要集中在数据开发、算法、视觉算法等;测试招聘岗位主要集中在对产品进行评估的软件测试。

2.软件技术人才画像具体属性

(1)知识和技能特征

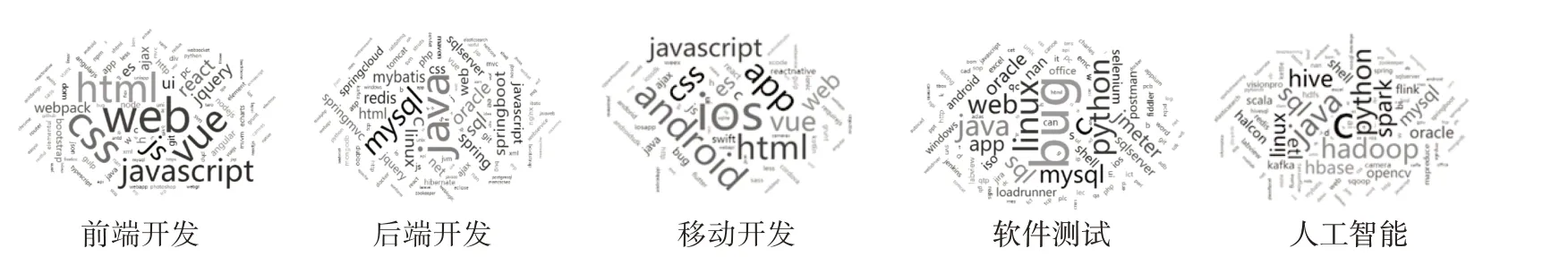

根据前端开发、后端开发、移动开发、测试、人工智能五大领域职能,分析主要岗位职能、专业知识和工具技能特征(如表5所示),并提取相应的知识和工具技能需求词云(如图1所示)。技术开发领域(前端开发、后端开发和移动应用开发)在编程语言、数据库、算法框架技术等方面的知识和技能要求高于软件测试和人工智能岗位。软件测试领域更看重软件测试技术、测试工具、网络、操作系统、数据库、中间件等知识和技能,要求知识面更宽广;人工智能岗位对编程能力、算法开发、深度学习以及与各行业的结合技术要求较高。

表5 软件技术岗位职能、知识和技能特征

图1 软件技术五大领域知识和工具技能需求词云

(2)素质特征

由于软件技术知识迭代速度快、思维逻辑强等特点,因此具有良好的个人职业素质软技能价值和效力尤为重要。分析可知,①软件技术对于职业素质的要求分为两类:一类是作为员工个体需具备的素质,如经验丰富、规范编程习惯和文档撰写能力、协调沟通能力、责任心、学习能力、抗压能力、热爱、创新精神、理解力、时间管理能力、逻辑思维;另一类是作为团队成员的职业素质,如团队合作、团队协调能力。[6]②软件技术五类岗位职业素质最看重的是团队精神,其次是经验丰富、规范编程习惯和文档撰写能力、学习能力、沟通能力、时间管理能力。③五类岗位对人才职业素质需求侧重点存在差异,具体表现为:前端开发、后端开发和移动开发对分析能力、学习能力、创新精神要求较高;软件测试需要编写测试计划、测试执行、提交软件产品测试报告等,因此对分析能力、编制报告能力要求较高;人工智能岗位与行业结合紧密,要求具有较高的学习钻研能力、沟通能力、时间管理能力和创新能力。

(四)行业驱动下的高职院校软件技术人才培养建议

基于网站招聘信息的人才画像综合反映了软件技术人才在知识、技能和素质方面的需求特征。高职院校作为培养高素质复合型、创新型技术技能人才的重要基地,应着眼于软件技术人才画像的基本属性和具体属性特征,围绕区域软件行业发展特色,深化产教融合、校企合作,通过确定“需求化”岗位人才培养目标、强化“多元化”主体协同育人机制、构建“特色化”三螺旋式课程体系、打造“实战化”产教科创育人平台,推动人才培养模式的重塑升级,实现人才需求侧与供给侧匹配的动态调整,促进学生高质量就业,助推软件技术行业高质量发展[8]。

1.确定“需求化”岗位人才培养目标,完善人才培养体系

根据软件类人才画像特征,确定以培养德技并修,具有良好职业道德和工匠精神,具有一定软件技术理论知识,掌握至少一种主流编程语言和软件开发平台,具有较强的软件设计开发、网站设计、软件测试、数据库管理与应用等专业技术技能,具备学习能力、合作能力、沟通能力、创新能力、分析能力、抗压能力等支撑终身职业发展、适应时代要求的职业素质特征,成为集知识、技能、素质“三位一体”的能够从事应用软件设计开发、移动开发、网站设计、软件测试、数据分析与应用等工作岗位的高素质劳动者和技术技能人才。

2.强化“多元化”主体协同育人机制,精准定位人才规格

软件技术具有很强的前沿性、工程性、艺术性、快速迭代性等特征。高职院校受自身师资水平、行业资源的限制,难以具备跟踪前沿理论和技术并将其引入教学的能力。因此,采用内培外引、专兼结合的方式,组建“政行企校”多主体协同的“联合教学团队”“创新创业指导团队”和“项目科研团队”,明确各主体职责,给予政策保障和经费支持,固化协同指导机制,保证知识和人才的双向流动。构建基于项目导向的“产教研创”一体化高职软件技术人才培养模式,多元协同培养适应未来软件技术发展需要的复合型、创新型技术技能人才。

3.构建“特色化”三螺旋式课程体系,突出双创能力培养

以软件类人才画像为导向,聚焦各岗位知识、技能和能力需求特征,构建“通识+专业+创新创业”三螺旋式融合课程体系,双创课程融合在通识和专业课程体系中,将创新创业能力培养贯穿人才培养全过程。根据不同岗位要求,校企共同制订专业课程标准,打造具有真实企业项目案例的教学资源,按照企业项目规范化操作流程和要求进行标准考核。通过哲学与人生、文学与修养、艺术与审美等通识教育课程体系,拓展学生的学习宽度,着重培养学生健全的人格和公民意识、科学素养、艺术修养、批判性思维、团队协作能力、沟通表达能力、抗压能力等。依托Java、C++、Python、数据库、网络和数据库开发、移动技术应用开发、软件测试技术、数据分析应用等专业课程体系,着重培养学生“基础知识能力”和“专业工具的使用能力”。将创新创业理念融合到专创融合课程体系,形成Java开发、Web前端开发、.Net开发、Android开发、移动应用开发、软件测试、人工智能等综合化课程资源池,学生根据兴趣进行多元化选择,着重培养学生知识跨界融合创新能力和发现问题、分析问题、解决问题能力。

4.打造“实战化”产教科创育人平台,强化软件应用训练

以学生能力培养为中心,坚持“共建、共享、共育、共赢、共担”原则,校企合作共建软件类“产教科创”实践育人平台——课程学习平台、教学实践平台、项目开发平台和创新创业平台,把行业资源转化为育人课程、实践、项目资源。以企业实际项目、创新创业项目、1+X行业证书等为抓手,依托“看、做、创”(感知、实践、创新)将知识、技能和能力培养贯穿于知识学习和技能训练的全过程。引导学生进行混合式学习、协作式学习、研究性学习,采用过程式、项目式、总结式等多元立体化考核评价机制,提高学生的实践能力和创新能力。构建与软件技术相融合的基于交叉学科、项目学习和个性化培养的人才培养模式,培养具有创新能力、创业精神、国际视野和适应行业发展需要的软件技术复合型创新型技术技能人才。

四、结语

通过从招聘网站上采集与分析软件技术人才需求特征,构建基于基本属性和具体属性的软件技术人才画像,通过精准定位人才规格、完善人才培养体系、突出双创能力培养和强化软件应用能力训练,实现行业需求驱动下的高职院校人才培养,提高软件技术人才培养核心职业素养,增强人才培养适应性,为我国软件技术产业高质量发展提供技术技能人才支持。