产教融合背景下应用型高校科技人才队伍建设研究

2022-04-11王勇强

王勇强

(鹤壁职业技术学院,河南 鹤壁 458030)

引 言

随着5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的广泛使用与深入发展,我国产业转型升级和结构优化调整进入了“快车道”,产教融合深入发展推进教育链、人才链和产业链、创新链的衔接融合,[1]给应用型大学提出了更高要求,也带来了新的发展机遇。与行业、企业合作办学,产学研相结合是应用型高校发展的必由之路,国家推进产教融合给应用型高校提供了更为强劲的政策支撑,为这些高校的发展铺设了一条康庄大道。融入行业、企业,服务行业、企业是应用型高校的立校之本、兴校之策。因此,在产教融合框架内做好高校的角色定位、功能与价值定位是首先要解决的问题。应用型大学要突出科技创新的应用型和人才培养目标的应用型,瞄准行业、企业的需求贡献价值,并努力提升教师相关的科研与教育教学能力,在产教融合中增加共享度和竞争力。

一、产教融合对应用型高校科技创新的影响

(一)产教融合为应用型高校科技创新提供发展方向和提升平台

应用型高校应该瞄准行业、企业科技创新需求开展应用性研究,培育可以实现转化的科研成果。服务行业、企业技术创新是由应用型高校的科研资源要素特点和服务面向定位决定的,也是由应用型高校类型定位和办学目标决定的。但是目前大部分应用型高校没有建立以行业、企业科技创新需求和科技成果转化应用为导向的“双导向”机制。教师科研普遍存在着“闭门造车”,延续着“科研—论文—科研”的循环模式,很少考虑行业、企业的科技创新需求,在围绕自己认为的、模糊的创新目标进行“无效科研”,科研成果实现转化可能性小,成果转化率低。产教融合给应用型高校科研搭建了一个与行业、企业沟通交流的平台,引导教师树立科研的“双导向”意识,调研了解行业、企业的科研需求,树立市场意识和开放科研的意识。促使教师将企业生产一线实际需求作为工程技术研究选题的重要来源,瞄准实现成果转化的目标去搞科研,构建“行业、企业技术创新需求—高校科研—成果转化与应用”的科研循环,彻底改变过去“对空发力”做“无效”科研的局面。产教融合为应用型高校与企业联合科研搭建了合作平台,校企双方在互通有无、资源共享、优势互补的基础上创设协同创新中心,[2]设立校企联合创新基金,建设协同创新团队,联合制定科技创新工作方案,建立科技创新共同体。企业的参与为科研项目的成果转化提供了更为便捷的条件,使科研的需求、研究与使用链条更为紧密。

(二)产教融合为应用型高校科研与教学协同发展提供更为广阔的空间

应用型高校的科研不仅要瞄准行业、企业开展创新服务,还需要反哺教育教学、融入学校教育教学,为培养创新性人才服务。但是目前应用型高校的科研在参与教育教学,服务创新性人才培养方面的作用并没有得到很好地发挥,学生参与教师科研和教师推进学生创新的融合度还不够。产教融合引入企业要素到应用型高校,教师科研和学生创新有了企业实践创新需求这一共同的目标,也为科研与创新教育融合与协同创造更多的机会。应用型高校科研像教育教学一样也要推行现代学徒制,在教师科研过程中引导学生参与,在协同创新中提升学生的创新能力。在产教融合指引下,企业的资金、技术和转化平台等要素融入科研过程,加上高校的科研资源,必将会改变目前创新创业空壳化、虚无化状况,增强创新创业的实用性和成功率。产教融合把专业与产业联系在一起,把创新与转化联系在一起,同时也把科研与教育教学联系在一起,实现科研与创新教育在产教融合的基础上协同发展,形成高校师生与中小微企业密切协同的创新生态系统。把科技创新成果转化为企业生产力的同时也转化为高校的教育教学资源与培训资源,为企业输送创新型人才和开展在职职工培训服务提供创新教育资源。

二、产教融合对应用型高校科技人才队伍建设的影响

(一)产教融合促进应用型高校科技人才在科研与教育教学协同发展中实现专业成长

高校教师承担着科研和教学的双重任务,应用型高校一般是教学为主型大学,其教育教学人才培养元素不可或缺。教师在科技创新与教育教学协同发展中实现个人价值,促进专业成长。[3]

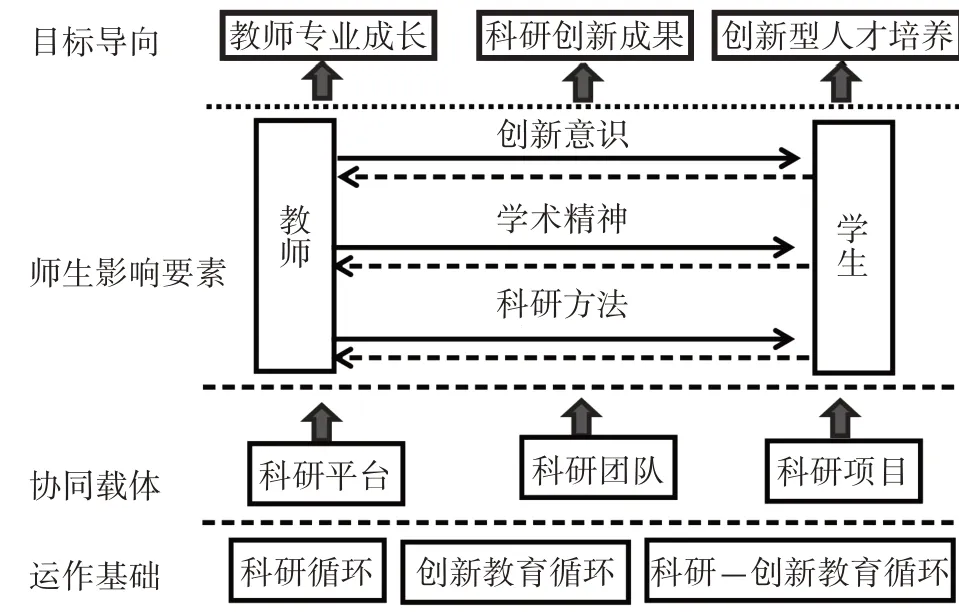

如图1所示,产教融合为应用型高校科研与教育教学协同发展提供基础支撑。在产教融合框架下,以企业科技需求、高校科技创新、科技成果在企业实现转化为环节的科研循环;以企业创新型人才需求、高校创新型人才培养、创新型人才在企业创造科技创新价值为环节的创新教育循环,高校内部创新教育与科研的相互促进,形成在产教融合框架下,校企相关要素结合,共建共享的科研平台,师生在教学与科研过程中的互动互促,科研与教学的协同发展,最终形成为企业输出科技创新成果、输出创新型人才的目的,教师在其中也实现专业成长的格局。

图1 应用型高校科研-教学生态系统

(二)产教融合构筑应用型高校科技人才开放性的成长环境

产教融合这种面向行业、企业科技需求搞科研的角色功能定位,要求应用型高校科技人才必须从原来的那种“关着门搞科研”的传统里走出来,去了解国家相关的产业政策与科研导向,调研行业、企业的科技创新需求与发展方向。应用型高校的教师必须把自己放到社会大环境中去锤炼,在充分利用校内外科研资源的基础上完成科技创新,并完成教师价值实现与专业成长。从科技人才工作与发展环境来讲,在产教融合基础上,高校在科技创新中与企业和相关科研院所实现共享共建,在搭建科技创新平台、组建科技创新团队、联合攻关科技创新项目方面也都相互借鉴,互融共管,从而使应用型高校的科研环境与科研人员都走上开放发展之路。可见,产教融合将给高校科研管理和科技人员带来各种新的创造性元素,也给应用型高校科技人才队伍建设和科研人员成长带来新的机遇与挑战。

三、产教融合背景下应用型高校科技人才队伍建设机制

(一)产教融合为应用型高校科技人才队伍建设提供良好的基础

产教融合形成的校内小循环和校企大循环,构成科研与科技队伍建设基础。在高校内部,教学促进科研、科研反哺教学,构成高校教师在教学与科研业务和教学与科研能力提升上相互促进的小循环。企业科技需求—高校应用技术开发研究—科研成果在企业实现转移转化构成科技工作校企大循环。而企业创新型人才需求—高校创新型人才培养—企业创新型人才使用则构成校企教学大循环。在这个过程中企业创新因素、人才因素和高校科研因素与教学因素实现互融互通、协同发展,支撑起高校的教育链、人才链与企业界的产业链、产品链有机衔接,构成了应用型高校科研和科技人才队伍建设的基础(如图2所示)。

图2 产教融合基础上的科研-教学协同关系

(二)产教融合基础上的考核与能力建设机制

应用型高校基于产教融合搞科研,集基础研究、应用研究、成果转化与应用于一体,聚焦区域主导产业的技术创新需求开展技术创新与研发服务。要坚持科技创新质量、绩效、贡献为核心的科研成效评价导向,科技成果评价要全面准确反映成果创新水平、转化应用绩效和对经济社会发展的实际贡献。[7]应用技术开发以行业用户和社会评价为主,把新技术、新材料、新工艺、新产品等作为主要评价指标。在科研人才能力评价和职称晋升科研绩效方面要突出成果转化的经济效益和社会效益,引导教师从“科研—论文—科研”循环向“科研—应用—科研”循环转变。应用型高校要着力构建教学院部、产业学院和产业研究院“三院合一”格局,打造牢固的产教融合教学科研服务平台,提升学校综合调配和充分利用校内外科研资源的能力,引导企业科研人才和院校科研人才融通配合,联合攻关。科研人才应坚持巴斯德型研究,既要加强理论探究追踪学科研究最前沿,同时也要善于利用学科研究最新成果服务社会实践,并在社会实践中丰富和发展基础理论,做到知行合一,追求学术创新度与实践贡献度的统一,在科研实践中提升科研能力。

四、应用型高校科研能力提升路径

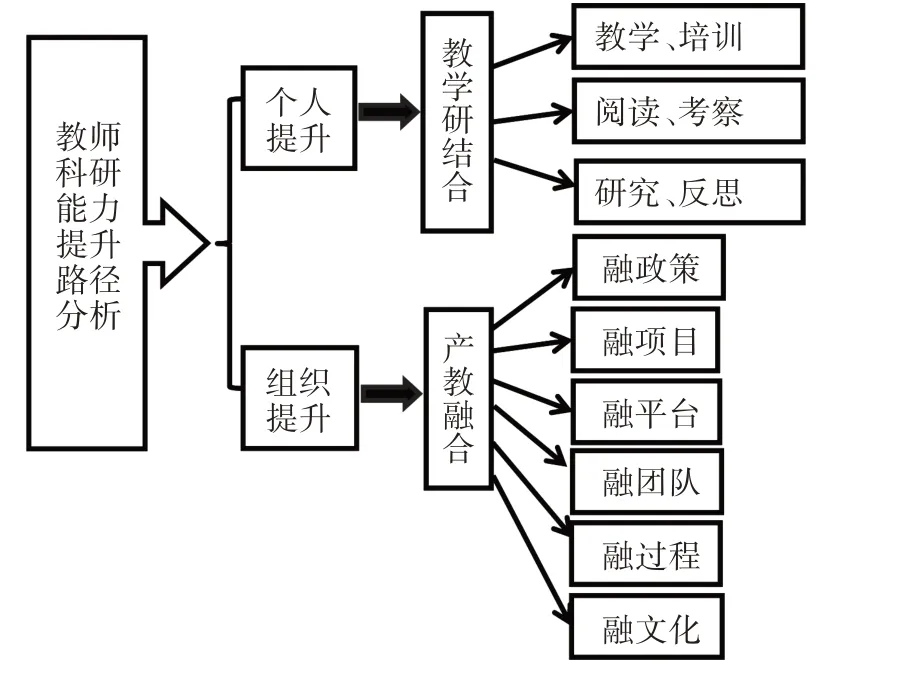

教师科研能力的提升有两个促成因素,一是个人自我管理与提升,二是高校从组织层面帮助教师提升。个人层面是自我的修为与自我超越,主要是职业生涯管理和专业能力建构。组织层面则是创设一个良好的教师发展环境和激励、支持政策(如图3所示)。

图3 应用型高校教师科研能力提升路径

(一)应用型高校教师科研能力个人提升路径

笔者认为应用型高校教师科研能力自我修为应基于“学、做、思、悟”四部曲,具体来讲就是在教学研结合,阅读与考察、研究与反思和教学与培训中提升自己。

1.阅读与考察

“读万卷书,行万里路”,阅读就是读万卷书,包括国家政策文件、企业创新资料和学术研究前沿文献等资料,阅读应该成为教师的日常。据说美国的科学家60%的时间都是在阅读,创新是建立在巨人的肩膀上,是在前人的基础上进行的,而阅读可以让我们在了解已知的基础上把握规律、探究未知。考察就是行万里路,去企业里调研,与兄弟高校同行交流,参加各种研讨,阅读社会、实践这本书,与不同想法的人交流碰撞思想。现代的科技创新者不仅要坐得住冷板凳,做足“书斋”功夫,还得走出去接触火热的实践,行走于“江湖”之间,吸取来自各方面的一手资料与真知灼见。

2.研究与反思

要投入到科学研究中去,在科技创新的实践中反思自己的优势与不足,不断地总结经验,优化自己的知识结构与学术积淀,在实现科研绩效的过程中丰富自己的阅历。人生经历不等于人生阅历,从业时间长度代替不了工作经验的丰度,在科研过程中科技人才自己成长多少,关键是总结了多少、反思了多少、领悟到了多少。无论是扬长避短、还是取长补短,无论是总结经验还是吸取教训,在不断总结与反思过程中做出调整与改变,科研能力就能在这种PDCA(Plan计划,Do做,Check检查,Act处理)的循环中得到提升。

3.教学与培训

教学与培训是应用型高校两大业务主题,教学主要是培养高校的在校学生,培训主要是针对企业的在职职工。应该把创新引领型教育教学思想渗透到教学与培训过程中。应用型高校的科研人员要将自己的创新意识、学术精神和科研方法通过科研项目、科研平台和科研团队等载体融入到日常的教学与培训工作中去,让教学与科研在协同发展中实现互相促进与相得益彰。“学”“做”“说”是提升能力的三个重要环节,“学”是通过读书、看报、上网、听课等方式获取信息、吸收知识。“做”就是实践,“书上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,在实践中体验与总结会让知识更加巩固与扎实。“说”就是把自己所学、所思、所悟说出来,用自己的话把对知识的理解向别人讲明白,这个要求比“做”要更高;在“说”的过程中不断总结、反思与提炼,在与被教授对象的探讨和对相关问题的探索中不断深化自己的理解,这是一个提升自己对相关内容认知水平的绝佳方式。

(二)应用型高校教师科研能力组织提升路径

高校教师专业成长主要反映在职称晋升上,专业能力主要体现为教学、科研、课程开发和社会服务等方面。科研能力对教师的教育教学、课程开发和社会服务等都有促进作用,是教师比较基础的核心能力。高校要帮助教师构筑教师专业能力模型,制定职业发展规划、疏通职业发展通道,引导教师实现组织发展目标与个人发展目标、组织核心能力与个人核心能力的匹配和契合。要搭建教师专业成长和发挥才能的平台,建立教师实现专业成长的激励机制与保障机制。应用型高校科技人才队伍建设应以产教融合为基础,具体体现为高校科技创新工作的跨界性、科技人才创新能力的跨界性和科技人才队伍建设工作的跨界性,高校科技人才队伍建设在产教融合的过程中进行,服务并服从于产教融合的需要。如图3所示,通过融政策、融项目、融团队、融过程、融文化、融平台,实现高校和企业平台共建、项目共担、政策互补、人员互动、文化互融,为科技人才创造良好的成长环境和科研环境。

1.引企业机制入校添动力

应用型高校要积极吸收企业有益成分,形成兼具高校企业优点的科技人才队伍建设政策体系。“高校的公益性+企业的趋利性”“高校的长期主义+企业的短期效益”“高校的事业单位稳定性+企业单位的灵活性”这一系列相对矛盾的要素在产教融合的过程中平衡,形成兼具高校事业单位和企业市场主体单位特点的融合型科技人才建设制度特色,让应用型高校的科技人才队伍建设制度更具市场性、效率性和灵活性。高校科技人才的评价标准、对科研人员的绩效管理、教师的职业发展与专业成长、科研人员的激励薪酬、科技创新团队的协作模式等都可以在追求这种融合平衡中去调适。

2.引企业人员入校强能力

校企联合共建协同创新平台,组建校企联合科技创新团队,在联合科技创新与人才培养过程中开阔业务视野、工作思路,丰富教师科技创新工作的广度和丰度,提升教师的跨界科研能力。企业科技人才的思维方式与价值取向、他们的工作思路与行为模式都是高校科技人员应该认真学习和借鉴的。尤其是基于产业技术发展的创新,企业科技人员更有实践经验。

3.引企业文化入校激活力

高校要将人才链、教育链与产业链、创新链衔接,有工作机制和相关政策的衔接,有科研平台与科研项目的衔接,也有人员交流与工作协作的衔接,但最关键是校企文化的衔接,不同的单位性质、不同的价值追求、不同的利益诉求、不同的思维模式与行为方式,也就有不同的组织文化,所以文化融合是核心和关键的融合。高校与龙头企业合作,自觉引入这些企业的文化,他们的创新文化基本上代表着行业创新的最高标准与规范,有很强大的创新基因,要大胆吸取并深度融入。

五、结语

增强教育对社会经济发展需求适应性是当今教育界一个非常重要的时代课题,应用型高校的适应性主要体现在适应创新驱动发展战略和工业4.0等高校科技创新与人才培养的需求上。提升技术技能人才培养水平和技术技能创新服务水平是应用型高校提升适应性的本质要求,提升教师科技创新能力的是实现这一目标的关键一环。在产教融合背景下,应用型高校要在引入企业科技创新及人才队伍建设机制与创新文化,建设融技术开发、人才培养和服务企业为一体的应用技术协同创新中心,建立企业科技人员与高校师生联合攻关的“混合团队”,在联合科研过程中加强科技人才队伍建设工作,提升科技人才队伍建设能力水平。