人纤维蛋白原联合氨甲环酸治疗创伤性凝血病的疗效分析

2022-04-08张更伟周振裕杨柏松常海峰

张更伟 周振裕 杨柏松 王 进 常海峰

1 广东省深圳市第三人民医院急诊科 518114; 2 深圳市人民医院急诊科

全世界每年有数百万人死于外伤,其中大多数为45岁以下社会主要劳动力,死亡原因中40%是由于创伤性凝血病所致。创伤性凝血病起始与发展过程中的病生机制复杂,目前认为,其促发机制是由于严重的器官组织损伤后,机体大量失血导致凝血因子数量下降和功能障碍,继发纤溶过度,形成一系列恶性循环。创伤大出血激活凝血系统,大量消耗凝血因子和血小板。此外,重创、免疫系统启动系统性炎症反应、释放大量炎症因子等,进一步加重和促进多器官功能障碍综合征(MODS)[1]。在机体发挥凝血效应的过程中,纤维蛋白原(Fibrinogen,FIB) 的作用十分重要,它作为机体内、外源性凝血途径的共同终端效应分子,诱导血小板(PLT)聚集和黏附,从而发挥凝血功能效应。有报道表明,在重症创伤的早期阶段,血液FIB的丢失和缺乏比其他凝血因子更快,而早期补充外源性的FIB可能改善预后[2]。氨甲环酸是一种临床上比较常用的经典止血药物,它能够抑制FIB降解,限制纤溶系统过度激活。有文献报道氨甲环酸可能降低重症创伤的死亡风险[3]。因此,本文通过纳入创伤性凝血病患者分析FIB联合氨甲环酸治疗凝血病的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入深圳市第三人民医院和深圳市人民医院2019年10月—2021年6月急诊就诊的创伤凝血病患者112例。纳入标准:(1)年龄>18岁;(2)明确的解剖部位损伤>2个;(3)受伤至收治重症监护室时间<12h;(4)创伤后生存时间>120h;(5)APTT和PT>1.5倍正常值;(6)创伤严重程度(ISS)评分>16分。排除标准:(1)合并存在各器官系统的严重基础疾病;(2)合并恶性肿瘤;(3)长期应用抗凝药物;(4)长期应用激素等免疫抑制剂。采用随机数字表法将其分为观察组和对照组,每组56例。观察组中男34例,女22例;年龄24~62岁,平均年龄(37.83±4.46)岁;受伤至入组时间0.5~4.5h,平均受伤至入组时间(2.02±0.28)h;受伤部位:胸部14例,腹部20例,胸腹联合伤11例,骨盆及肢体伤11例;原因:交通事故22 例、坠落15例、挤压伤8例、砸伤11例。对照组中男33例,女23例;年龄25~61岁,平均年龄(37.28±4.39)岁;受伤至入组时间0.5~4.6h,平均受伤至入组时间(2.01±0.26)h;受伤部位:胸部13例、腹部19例、胸腹联合伤12例、骨盆及肢体伤12例。原因:交通事故23例、坠落14例、挤压伤9例、砸伤10例。两组基线资料无统计学差异(P>0.05)。本研究经医学伦理委员会审查批准和患者家属知情同意后开展。

1.2 方法 对照组在输血、补液抗休克的治疗基础上,积极进行手术或介入损伤控制性手术。均采用限制性液体复苏方法进行液体复苏治疗。输血方案:输红悬液维持Hb>70g/L;输血小板维持PLT>50×109/L;输注血浆(FFP)将PT和APTT维持在1.5倍正常值以内;输注冷沉淀维持FIB>1g/L。补充钙质维持游离血钙浓度>0.9mmol/L。观察组在对照组基础上联合应用FIB(0.5g/支,上海莱士,1.0g/次,2次/d)和氨甲环酸(成都贝特,1g/次,2次/d)治疗。

1.3 评价指标 (1)对比两组治疗前后PT、APTT、FIB、Hb 及PLT 等凝血功能指标和IL-6、IL-8和TNF-α炎症因子指标;(2)输血量:对比两组红细胞(RBC)、FFP及冷沉淀用量;(3)预后情况:对比两组MODS发生率、病死率。

2 结果

2.1 凝血功能指标 治疗前两组PT、APTT、FIB、Hb和PLT比较无统计学差异(P>0.05);治疗72h后,两组凝血功能均有所改善,但观察组改善更显著(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗前后凝血功能指标比较

2.2 炎症因子水平 治疗前,两组患者炎症因子水平比较无统计学差异(P>0.05);治疗48h后,两组炎症因子水平均比治疗前上升,但观察组比对照组升高缓慢;治疗72h后,两组炎症因子水平均比治疗48h时降低,但观察组降低幅度比对照组更显著(P<0.05),见表2。

表2 两组炎性因子水平比较

2.3 血制品用量 在整个治疗过程中,观察组输血量均显著低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组血制品用量比较

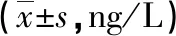

2.4 预后情况 治疗后30d内,观察组的MODS发生率、死亡率均低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组预后情况比较 [n(%)]

3 讨论

重症创伤(ISS>16分)时,创伤性凝血病是造成患者死亡的重要原因之一,约占40%。创伤性凝血病的病理生理机制非常复杂,其中的核心环节是凝血、抗凝和纤溶系统功能紊乱。创伤伴随着机体大量失血,出血过多引起器官组织灌注不足,继发低体温和酸中毒。此外,大量出血使凝血因子快速消耗,数量减少,同时伴随功能异常,不能发挥有效的生物学功能,纤溶系统的功能异常亢进,最终陷入“死亡三联征”的恶性循环,严重威胁生命。

在重创合并创伤性凝血病的治疗上,主要措施即损伤控制性复苏(Damage control resuscitation, DCR)和损伤控制性手术(Damage control operation, DCO)。尽管DCO复苏方案对于重症创伤的救治具有十分重要的意义,尤其对于“死亡三联征”的控制,能够从根本上解决始动因素,但仍有相当一部分重创患者在接受有效的DCO手术后,预后不良[4-5]。

创伤后大出血是凝血病发生和发展的根本原因,纤维蛋白原作为内源性和外源性凝血途径共同的关键效应节点分子,更快于其他凝血因子的丢失和消耗,因此,在创伤后,一方面补充外源性FIB,另一方面阻止其消耗和降解,可能延缓创伤性凝血病的发生与发展[6]。目前人FIB已经能够人工合成,氨甲环酸是临床上常用的抗纤溶药物,能够阻止FIB的消耗和降解,可以使纤溶亢进造成的出血患者获益。本文中对重创凝血病患者在传统救治的基础上,联合应用外源性FIB和氨甲环酸治疗,结果显示,观察组凝血功能指标改善幅度明显优于对照组,这表明两者联合使用一方面能够抑制纤溶系统亢进,减少FIB的消耗,另一方面能够补充外源性FIB,从两个方面改善FIB水平,最终能够起到改善凝血功能的作用,打破恶性循环。此外,观察组损伤早期的炎症因子水平比对照组上升缓慢,而且损伤后期的炎症因子水平比对照组下降更快,这表明FIB联合氨甲环酸治疗能够抑制炎症因子的释放,阻止创伤相关炎症的进展。进一步研究表明,FIB联合氨甲环酸应用,可以显著降低MODS发生率和救治死亡率。

田勇等[7]研究了氨甲环酸对于创伤性凝血病的治疗作用,结果显示,与单独的传统治疗方案相比,在创伤早期加用氨甲环酸不仅能够减少血制品输注量,还能够显著降低MODS和死亡发生风险。Hauser等[8]通过前瞻性研究重创患者应用外源性FIB干预,结果表明,外源性补充FIB能够显著降低输血量,改善患者预后。朱悚之[9]的研究也表明,人FIB干预对于创伤患者的预后改善具有重要意义。本文结果与其研究结果一致。

综上所述,在损伤控制性复苏的基础上,应用氨甲环酸联合FIB干预重症创伤患者,能够减少输血量,减轻机体炎症水平,改善患者的预后。